贵港油纸伞

2021-02-03陈伟玲

贵港油纸伞传承着我国古老的油纸伞文化和制作技艺,是桂东南地区传统手工制伞的代表,贵港壮族油纸伞制作技艺于2018年被列入广西第七批自治区级非物质文化遗产目录。

贵港油纸伞的原材料是竹子和传统纸张,需要八十余道工序制作而成,其成品精美、结实耐用,曾是桂东南地区人们主要的遮阳避雨工具。有记载的贵港壮族油纸伞制作技艺最早出现于明朝,当时的油纸伞已经成为岭南群众普遍使用的生活用品。传承至今,已有四百多年的历史。贵港壮族油纸伞的制作工艺复杂、历时长,反映了古代天人合一的文化追求,蕴含着精益求精的匠人精神。如今,在传承人的不懈坚守和创新发展下,贵港油纸伞被重新激活,再次融入人們生活,成为当地群众增收致富的得力助手。

我国是最早发明伞的国家,伞在我国已拥有四千多年的历史。《史记·五帝本纪》就已有关于伞的记载。伞在其发展史上曾被名为“盖”“华盖”,至唐朝李延寿写《南史》《北史》时才正式定名为伞。

相传,第一把伞是由春秋战国时期的鲁班之妻云氏发明。公元前11世纪时,中国就有了帛制的伞。至东汉蔡伦改进造纸术后,用熟桐油涂在黄纸纸面上做的油纸伞正式面世。至唐代,出现了用宣纸做的书画油纸伞,伞面的绘画和书法精美绝伦,不仅实用还非常美观,深受民众喜欢,被广泛使用。这个时期,油纸伞从中国传播至日本、韩国等地,被称为“唐伞”。宋代广泛使用的油纸伞是绿色的,也称“绿油伞”,名画《清明上河图》中赶集人使用的正是“绿油伞”。元代,由于棉布的发明,出现了用棉布做的油布伞,马可波罗把这种伞带回意大利,后经欧洲人改进发展成现代意义的折叠伞。明清时期,油纸伞在民间进一步推广,成为寻常百姓主要的避雨遮阳工具。

在发明之初,伞的制作材料稀缺、成本高昂,只有王侯将相、达官贵人才能使用。直至油纸伞的出现,伞才进入寻常百姓家,成为普通人的日常用品。广西的第一把伞何时出现,壮族人民何时有伞可用,目前尚未在文献资料上找到依据。但随着秦始皇统一百越,设立桂林郡,修灵渠,历史上的广西一直与中原保持密切的文化交流和经济物流来往。可以肯定的是,随着中原油纸伞的发明,也会通过交流传入广西。特别是广西高温多雨的天气特点,可以为伞展示实用功能发挥用武之地。因此,可以大胆地推断,油纸伞出现不久后,也走进了壮乡人民的生活之中。

据贵港壮族油纸伞第十六代传承人韦军民家族的韦氏族谱记载,其原为私塾先生的上祖韦富因得罪权贵,于明朝嘉靖二十六年举家从武宣府迁至石贤屯(今贵港市港北区中里乡坦阳村下石贤屯),为谋生计重习祖传伞艺,开办了韦氏油纸伞作坊。“祖传”表明了这门手艺在当时流传已久。而民间之所以能够靠油纸伞手艺谋生,证明当时油纸伞在当地已大有市场,伞早已成为当地寻常百姓的日常用品。另据清光绪癸巳年《贵县志》的记载“油纸伞,北山里产”,表明油纸伞发展到清代在当地已经形成规模化、常态化生产,否则不可能被载入县志。

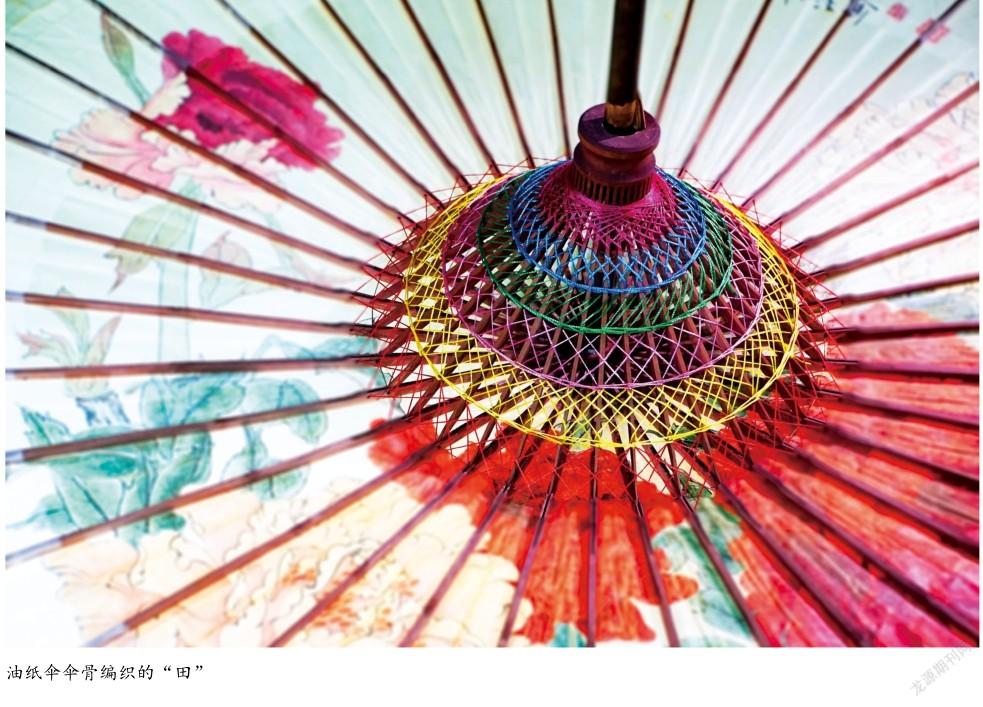

著名人类学家、民族学家费孝通先生认为,中华民族大家庭内部从汉代开始就一直进行着频繁的、密切的相互交流、迁徙与融合。壮族人民生活在汉文化的熏陶之中,深受汉文化天圆地方、多子多福、竹报平安的思想影响,认为天有二十八星宿、桐油能够驱灾辟邪等。壮族人民历来崇拜田地,菱形成为他们的崇拜符号和审美思维。聪明的壮族祖先把这种崇拜外化到生活艺术之中,发明了独特的菱形编织技法,即现代所说的壮锦编织技艺。因此,在做伞的时候,壮族人民采用竹子作为伞骨,用28根伞骨组合构成伞的骨架,用桐油作黏合胶水,采用菱形织法,使用菱形图案,为每一把油纸伞都标上独特的壮族标签。壮族人民认为天的二十八星宿是它的骨架,因为拥有二十八宿星的支撑,所以天牢固不倒、力量无穷,因此采用28根伞骨组装成的伞最牢固、最安全、最耐用、最有力量。伞顶半圆象征着天,代表着幸福团圆,竹子寓意竹报平安、节节高升,桐油能够消灾辟邪、驱鬼镇宅,油纸伞因此成为当地壮族人民的庇护伞。加上伞字繁体为“傘”,“油纸”与“有子”同音,寓意五子登科、贵人庇护、人丁兴旺、多子多福,因此伞历来被当地百姓视为吉祥之物,用在嫁娶婚俗、祭祀和房屋装饰之上,祈求平安幸福、前途光明。

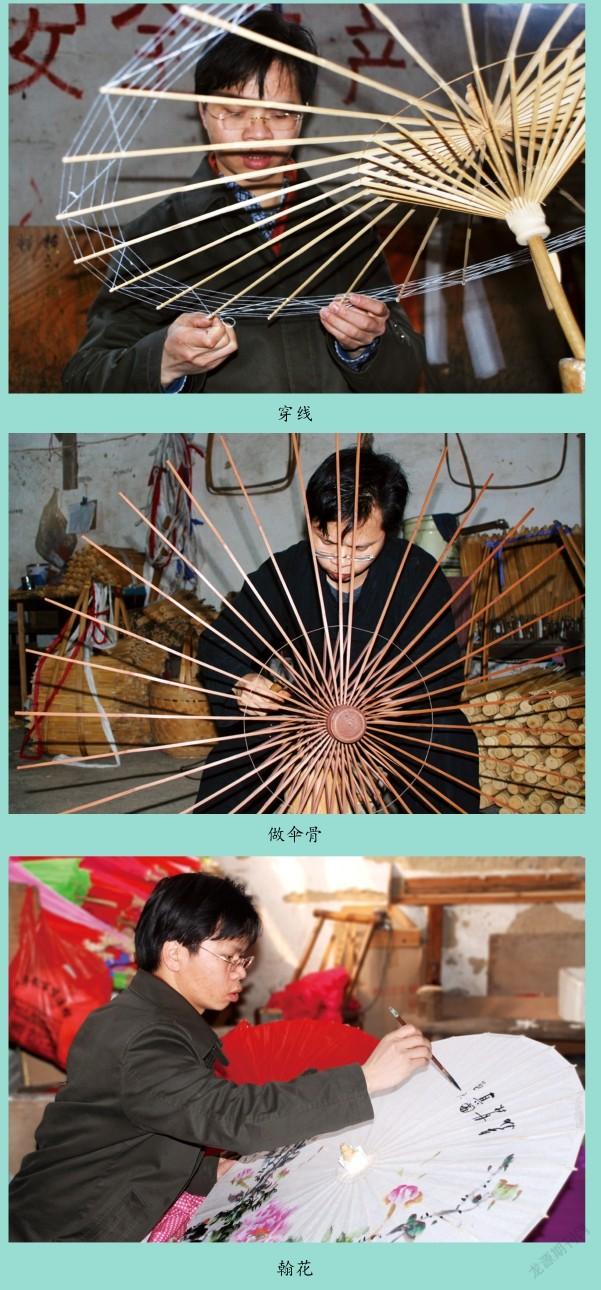

在制作工艺方面,一把贵港壮族油纸伞从选材到制伞柄、伞骨,再到晒伞,完成制作至少历时十五天,历经八十一道工序。这些工序主要包括号竹、泡竹、刮青、平头、劈骨、锯槽、削骨、排伞骨、穿伞、糊伞、装柄等。号竹就是砍伐制伞用的竹子。贵港壮族油纸伞采用的是生长周期在四至六年左右的毛竹。毛竹必须在秋末冬初、竹子含糖量最少的时节砍伐,然后捆绑放入清水中浸泡一个月,将其中含有的蛋白质和糖分泡出,再捞起刨掉竹青,削竹、刻竹、钻孔、组装,拼成伞骨架,把组装好的伞骨架放入水中蒸煮后捞起晒干,给伞外骨穿线,涂胶水,盖伞纸,裱伞,修边定型,画图写字(这一步称为“翰花”),油伞,给伞内骨穿线,阴干,最后绑上伞头,一把油纸伞的制作才算完成。复杂的工艺为质量护航,每一把纯手工打造的壮族油纸伞都可反复开合三千多次。虽工艺复杂,但如今,贵港壮族油纸伞仍保持着传统的纯手工生产、纯天然制作,产品绿色环保。以胶水和染色为例。前者使用的是未熟的青柿子擂榨成汁后暴晒,直至拥有很好的黏稠度。这种胶水的特点是不溶于水,可使伞纸和伞骨深度黏合、不会脱落、经久耐用。后者采用植物加水后古法熬煮,制伞匠人可根据客户的用色要求制作出相应的天然染色,如深咖啡色由茶树、金银花、芭蕉叶加水熬煮而成。

面对现代工业的冲击,传统的油纸伞发展到20世纪七八十年代逐渐被钢架伞、折叠伞取代,一度淡出了市场和人们的生活。但与其他一些非物质文化遗产面临传承危机不同,贵港壮族油纸伞古老的手工技艺在第十六代传承人韦军民的坚守和弘扬之下,成为助力当地乡村振兴的文化符号和经济助手。

韦军民,中国艺术研究院访问学者,中国少数民族美术促进会理事,北京力拔山兮书画社社长。他爱好文学、书画、诗词,1994年开始公开发表文学作品,著有长篇小说《天道人生》、電影剧本《难以再说抱歉》、《援西路上的情歌》、《山里天堂》、个人诗集《乡歌》等,曾获2008年和谐中国年度峰会“中国十大潜力艺术家”称号。他不仅是个优秀的青年书画家、诗人,更是个优秀的传统文化和传统技艺的传承人。韦军民6岁开始跟随祖辈学习制作油纸伞。他天资聪慧,很快就掌握了这门祖传技艺,操作起穿线技术、单边伞扣、翰花、包边、手工绘画、青花瓷布头等具体工序来行云流水,特别擅长于制作伞骨与描绘伞面。大学毕业后,韦军民重拾祖辈手艺,在北京从事油纸伞和传统宫灯的研发与市场开拓工作,通过弱化缺点、放大优点,改变传统手工作坊,实行产业化生产的方式,重新为油纸伞寻找到生产市场,使之重放异彩,成功树立了“秦风汉月”油纸伞品牌,并把壮族油纸伞及其携带的优秀的民族技艺和民族文化推上国际舞台。

创业成功的韦军民不忘回馈家乡。2014年底,韦军民把已经发展成熟的油纸伞产业带回贵港,创建广西东方尚贤文化有限公司,建立油纸伞生产基地和毛竹产业园,成立毛竹种植合作社,带领和扶持当地群众加入油纸伞产业的发展之中去。2015年9月,韦军民响应国家扶贫号召,通过“公司+基地+合作社+农户”的模式,为当地农民提供了大量的就业岗位,以此助农增收、扶农脱贫。至今,东方尚贤的油纸伞年产量达200万把,在全国乃至全世界都有众多经销商和油纸伞迷,共带动农民就业超过1000人次,带动毛竹种植面积超过2000亩,产业辐射当地23个行政村,带动参与产业发展的农民年增收3000元以上。

在当地政府的扶持下,韦军民通过深度挖掘壮族油纸伞文化,打造集生产、销售、研发、旅游、休闲、观光、体验、研学于一体的壮族油纸伞产业链条,并于2015年启动汉古伞庄文化旅游景区项目建设。项目位于在贵港市港北区中里乡下石贤屯的毛竹产业核心示范区。景区按照汉唐风格进行打造,建立民居、民宿、油纸伞和宫灯手工作坊。经过几年的建设,已初具规模。成片的毛竹林下是别致的徽派建筑,古朴的伞庄标志性建筑——非遗文化传承馆面前是一条悠悠流淌的清澈小河……

油纸伞产业给当地带来了切切实实的、看得见的发展,为当地乡村振兴做出了应有的贡献。油纸伞产业基础设施的建设改造了乡村风貌,更美化了乡村环境,增加了乡土文化气息,使乡村变得更漂亮了。产业发展带来就业岗位,更多的农民不用外出就能实现就业,自信随之而来,参与传承壮族油纸伞制作技艺、发展油纸伞产业的热情也越来越高。

为弘扬壮族油纸伞文化、扩大壮族油纸伞制作技艺传承队伍,韦军民在大力发展产业的同时,身体力行地通过各种大型的艺术展览、文化交流与课堂教学,推广壮族油纸伞制作技艺。他在广西艺术学院开设了课程,每个学期都要抽空去授课,手把手地教学生制作壮族油纸伞。在贵港,他同样大力培养壮族油纸伞制作技艺传承人,目前已培养了400多位农民加入传承队伍之中。

在韦军民的努力下,贵港壮族油纸伞的名气越来越大,成为荧屏的宠儿。充满东方神韵的壮族油纸伞还登上米兰时装周T台,向世界展示古老的、唯美的东方文化和精湛的、优秀的中国传统手工技艺,以及精益求精的中国匠人精神。如今,韦军民亲手制作的油纸伞被业界称为“大师伞”。他的作品从2012年至今连续多年中标外交部和商务部的涉外礼品政府采购项目。贵港壮族油纸伞因此成为带领家乡产业振兴、传承家乡非遗文化的榜样力量。

作者简介:陈伟玲,女,广西桂平人,南宁师范大学民俗学专业在读研究生。曾在《新闻潮》《广西日报》《贵港日报》《右江日报》等多家媒体发表多篇文章,曾多次荣获广西新闻奖,代表作有《修“通道”织“摇篮”》《浅论地方纸媒生产优质内容新途径》《女记探军营》等。