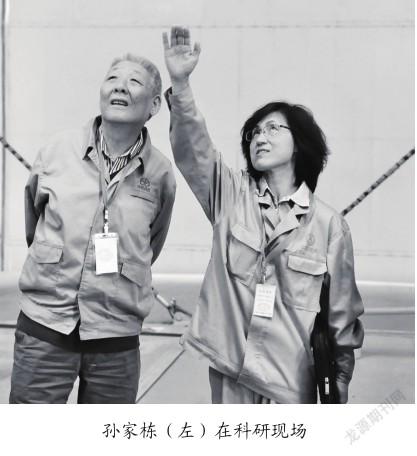

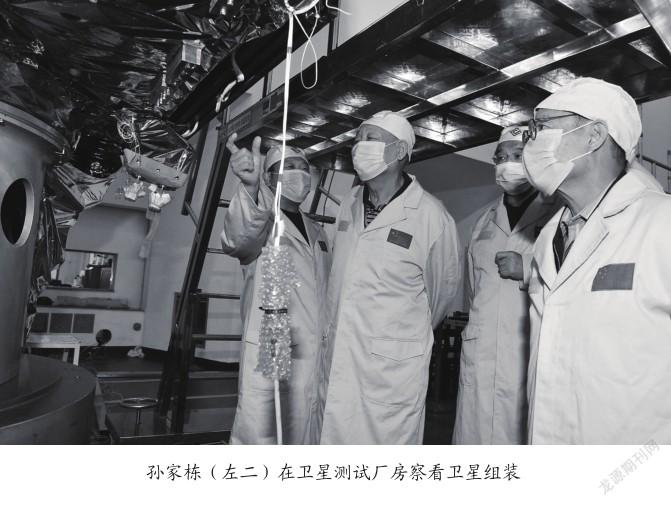

遨游太空的舵手孙家栋(外一篇)

2021-02-03贺茂之

贺茂之

初识孙家栋,还是笔者在国务院原副总理、国防部原部长张爱萍上将身边工作的时候。为写好张老将军的传记,我于1997年6月23日有幸采访了与张老交往颇深并共事多年的航天专家孙家栋。在张老身边,常听老将军谈起孙家栋。我国第一颗卫星“东方红一号” ,就是他作为技术总负责人研制发射成功的,特别是别具匠心地在卫星上播放《东方红》歌曲,使“东方红”响彻环宇。由于他作为国防科委的主任曾参与研究确定研制我国第一颗卫星的方案,所以听到卫星发射成功并把“东方红”歌曲带到了天上的消息后格外兴奋、好一阵激动!接着,孙家栋作为“实践一号”卫星的总设计总负责人,又使其发射成功!这又让张老将军高兴好一阵子。到 1975 年张老复出工作后,就同孙家栋有了密切的交往。在笔者准备采访他时,他已历任航天工业部副部长、科技委主任,担任我国第二代卫星“东方红二号”“风云二号”、中巴合作第一颗地球资源卫星的总设计师,并组织发射,均获成功。当选国际宇航科学院院士、中国科学院院士。其工作之忙,可想而知。但他在电话中,毫未犹豫、慨然应允:“来吧,欢迎你来!”

没想到他一见面就说:“张老将军非常值得大写特写!他是我们国家国防科技和武器装备事业的杰出领导者,也是广大科学技术人员的良师益友,对我的帮助很大!”他语言平和、眉眼含笑,但语气和神态里透出真诚,“我同张老的第一次近距离接触、当面交谈,是他 1975 年复出后对七机部进行整顿时……”

那是 1976 年 6 月 2 日,张爱萍听取第五研究院有关领导、专家关于卫星研制规划的报告。所有卫星研制,都是一种投资浩大、牵扯面极广的系统工程。曾任五院院长、“试验通信卫星”总指挥的刘川诗,在一篇文章中写道:卫星研制“除了像学科研究一样具有技术密集的特点外,又与学科研究不同,这种不同在于它具有明确的目的性、实用性、时间性、统一性和整体性。总体、分系统、单机、部件之间相互联系又相互制约,牵一发而动全身。因此,工程研制任务要有极严格的总体指标要求和匹配关系,极严密的技术计划流程和严肃的纪律及各项规章制度”。作为总设计师容易吗?需要一个什么样的大脑和胸怀呀!

也正因此,大家在这个座谈会上请张爱萍作指示时,他诚挚地说:“没有什么可讲的,特别关于五院的事业,第一不懂,第二情况还没有进入,好多名词搞不大清楚,还得学习一下再来说……”他在讲话中强调了,搞科研不要跟在人家后面跑,要注重實际使用价值;他赞成把通信卫星当成重点。同时表示,承担五院目前出现困难、发生问题的责任,并表示尽快解决。

孙家栋回忆了上述情况后,满怀感激地说:“每当想起张主任的那次讲话和事后给我们解决的问题,心里就热乎乎的,周身就充满了力量。我们没有任何理由不全身心地投入到祖国的航天事业中去!”接着,孙家栋介绍了1974年11月5日失利的长征二号运载火箭发射返回式卫星的复查和第二次发射的过程。他说, 张主任在长征二号火箭第二次质量动员会上做了一个简短的动员后,就即兴用四言诗道出了火箭与卫星的症结所在和治疗的办法:“生于乱世,先天不足,精心保健,诊断从速,内脏脉络,检查周密,气血畅通,筋骨有力,一鸣上天,为民争气。”与会的有关领导和专家无不感到震撼和振奋,并都迅速付诸了行动。火箭总师谢光选遵循张老将军的“诊断从速”, 会后立即复查,换掉了发射火箭上的 43 个零部件。这不能不说是成功的有力保障。

研究和发射返回式卫星,是当今世界最尖端最复杂的技术之一。美国经历了 12 次失败,才获得了成功。

饱含孙家栋心血的长征二号火箭发射的这颗返回式卫星,虽然只失利一次,但它牵连着张爱萍和孙家栋的一个要害认知:此举的成败,关系到中国航天事业经过十年浩劫的复苏腾飞之契机和重点。经过三天三夜的焦虑和等待,当渭南测控中心报告“返回式卫星胜利返回地面”时,指挥室内瞬间雀跃。

张爱萍与孙家栋始之双手紧握,继之紧紧拥抱!

采访在不觉中进行了近三个小时。几次提议请他谈谈个人,他都说他个人没有什么好讲的。结束前,按常规请他留言签名。他只工工整整地签上了名字。

此次采访的内容,大都写进了人民出版社在2000 年出版的《张爱萍传》。他提供的素材,获得了普遍的好评。同样,他给笔者(远不止笔者)、给所有熟悉他的人、给航天史、给祖国乃至世界,留下的是一个美好的印象!

他亲手培植并成功放飞了“东方红一号”卫星、返回式遥感卫星、“东方红二号”卫星、“东方红三号”通信广播卫星、地球资源卫星、“风云二号”静止轨道气象卫星……

2009年4月15日零时16分,在西昌卫星发射中心,他参加指挥的发射北斗导航定位卫星圆满成功。至此,至2009年4月中国自主研制发射成功的 100 个航天飞行器中,由他担任技术负责人、总师、工程总设计师的就有 34 颗。在他领导下所发射的卫星奇迹般的占整个中国航天飞行器的三分之一。他还是中国月球探测的主要倡导者之一,他提出了2020 年前中国月球探测工程分三个阶段的实施方案,明确了中国月球探测的发展方向、目标和路线图。他担任月球探测一期工程的总设计师,确立了工程目标和工程总方案,对工程各大系统的技术途径做出了重要决策。他又是北斗卫星导航系统第一代和第二代工程总设计师,实现了北斗导航系统的组网和应用。同时还是风云二号静止气象卫星航天工程的总设计师,继续活跃在中国航天技术的前沿阵地上。

在他主持研制的45颗卫星艰辛而多彩的历程中,他该付出多大的心血与汗水呀,又该创造出多少奇观和异景呀!对于向来保持低调的他来说,有很多已是无法探寻了,但也一定会有很多植根于当事者的记忆中。

1984年4月8日,发射“东方红二号”通信卫星。当卫星第二次进入远地轨道时,卫星上各种仪器的工作状态十分正常,所呈现出的温度也很适宜,只要注意调整轨道,让卫星在圆形轨道上飞行,最后定点于东经125度上空,这次发射就圆满成功了。

但就在这胜利在望的愉悦中,荧光屏上的图像数据,突然显示出卫星上蓄电池的温度升高了!太阳照射卫星时,太阳能电池为蓄电池输入电能;太阳照不到卫星时,蓄电池作为太阳能电池的“备份”,为卫星供电。正常情况下,蓄电池的温度应是20 摄氏度左右,标准允许值30摄氏度,最高极限50摄氏度。而此时温度眼看着上涨,瞬间就达到27摄氏度,就连荧屏上的绿色数字,也变成了红色!灼灼闪亮,犹如电火,直刺人眼!如不尽快控制,这颗卫星将有成为太空垃圾的可能。怎么办?怎么办?指挥室顿时紧张起来,十多双眼睛盯着总设计师孙家栋!

对整个卫星系统已烂熟于心的孙家栋,倒是一派沉静。双眉微蹙,目不转睛盯着荧屏。片刻,即下达指令:“调整卫星姿态,视觉姿态25度!”指令像电波一样传达到正在飞行的卫星上。可是,蓄电池的温度仍在上升,渐渐接近45摄氏度!专家们的心提到了嗓子眼儿。有位专家向孙家栋悄声建议:“不能再调了!”可是孙家栋没顾得理会这一建议,只问了身边的控制系统专家:“做实验时,视觉密度是否留有余量?”专家回答:“有的仪器还有少许余量!”“好,立即再调5度!”孙家栋大声发布命令。按说执行指挥员应该立即执行。可是,这位执行指挥员惊愣了!他从积累的知识到实际操作的经验里,从未听说过有这样的救急举措,也就不敢实施这一举措。紧急中,同几位参谋交换了下眼神,便在一张白纸上急匆匆写了一行字:“孙家栋要求再调5度!”显然,这是在明确责任,弦外之音:出了问题由孙家栋负责!孙家栋瞟了一眼,二话没说就签上了自己的名字。也有弦外之音:马上执行,天大的责任我来负!指挥员这才把指令传给了卫星。十多双眼睛又集中盯在了荧屏上。

如神点拨,似仙开窍。屏幕上显示出蓄电池的温度在一点点地回落,直至20摄氏度左右。顿时,指挥室所有人都喘了口大气,像推开了困锁在周围的四面石墙,谁都不由自主地舒展了下身子。唯独总设计师一动未动,双目仍盯住荧屏……

从发现卫星蓄电池升温,到此刻的降温至正常状态,其间的观察、审议、调整、再观察、再审议、再调整……

整整25个小时过去了 !孙家栋25个小时未合眼,25个小时未离开战斗岗位,25个小时在为“东方红二号”通信卫星把舵定航,并继续坚持到把卫星送到125度的赤道上空!这才向祖国报告、向世界宣告:中国成功发射了“东方红二号”通信卫星!

捷报飞到已是国务委员兼国防部长的张爱萍手上。他当然高兴!迄今已完成他1975年主持制订的“三抓”任务,他迅即吟哦了一首《破阵子·我国同步卫星发射成功》:

万里连营布阵,

冲天烈火彤彤。

莫问巡天几回转,

好去乘风苍穹。

玉宇明灯高挂,

金丝细雨飞虹,

天帝躬身仙子舞,

正是人间日曈曈。

华夏沐春风。

有诗必有书。现在该回到笔者要满足孙家栋求存张老一幅题字的要求上了。

那天采访归来,便向张老汇报了收获、体会,特别转达了孙家栋对他的问好、想念和感激,还重点转述了“求幅墨宝”的诚挚要求乃至是长期愿望。

“他没有我的字吗?”

“没有。他当年请您题写的那幅庆贺返回式卫星发射成功的词,当场就被别人拿走了。他至今还遗憾着哪!”

“好,给他写,应该给他写!”接着又问,“写什么词呢?”

“从您写卫星的诗中挑一句就很好嘛!”

张老向来是说干就干,当即就挥毫泼墨,写了四个大字:

“遨游太空”,旁边还写了一行小字:“家栋同志命书”。

这是一位老一辈革命家对他的赞赏!

这是一位中国国防科技事业老领导对他的奖励!

这也是一位资深将军诗人对他忠诚于航天事业的生动写照!

他对张老将军也一往情深。

在老将军驾鹤西行时,他到灵堂祭奠、到八宝山送别,还写了篇怀念文章《国防科技事业的杰出领导者》!他对传播、弘扬崇高精神的北京走进崇高研究院,格外重视和支持,欣然担任该院专家指导委员会专家,还未推辞作为走进崇高的典型!张爱萍老将军在天有灵,也会十分欣喜和自豪地看着他接受习近平主席授予他“共和国勋章”!也一定会想起10年前目睹江泽民主席授予他“两弹一星”功勋科学家勋章!

他是遨游太空的舵手!

他是走进崇高的典范!

他是中华民族的英雄!

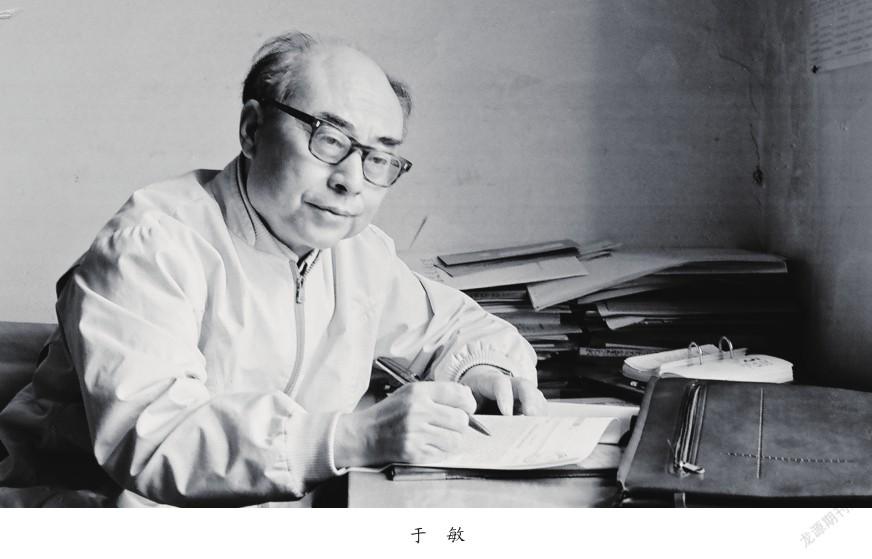

送别于敏先生

2019年1月17日,我在媒体上得知于敏逝世的消息,胸腔好像顿时缩紧,沉重压抑并隐隐作痛。遂之就打听他遗体告别的日子,就很想到他遗像前深深三鞠躬,以表达对他的悼念、怀恋和崇敬之情。当得知了准确的追悼会时间,我便推辞了应邀外出的活动,一定去八宝山为他送别。

认识于敏,还是在国务院前副总理、国防部前部长张爱萍老将军身边工作的时候。为了写好《张爱萍传》,我采访了与张老交往密切的“两弹一星”功勋科学家。1997年9月1日,我如约拜会了于敏。

刚过古稀之年的于敏,浓眉朗目,前额广阔,面容白净,笑容可掬。他的家竟与我拜访过的功勋科学家之家出奇的相似:简朴!异常的简朴!唯墙壁上一幅写有诸葛亮名言“淡泊以明志,宁静以致远”之书法十分协调。他开门见山称赞“写《张爱萍传》很有意义,张老将军是值得大写特写的人物!”我感谢他的支持:“昨天一个电话,您今天就接受了采访!”“应该的。该干的事,就要马上干、立即干!”声音不高,但透出坚定。这是他的一贯作风。无论接受原子核理论研究,还是转轨氢弹设计;无论是亲手操作计算,还是指导助手运算;无论是现场指挥安装,还是在病榻上审阅图纸,他都是说干就干、争分夺秒乃至废寝忘食。他说张老将军就是这样的作风。他特别称赞作为当时国防高科技前线总指挥张爱萍创造的指挥部设“行政指挥线和技术指挥线”两条指挥线,行政指挥线服务保障技术指挥线,不干涉技术指挥线的指挥。“我们这些搞技术的,在一起时常说,没有张爱萍不能说中国就没有第一颗原子弹、就没有‘两弹一星’,但一定会晚几年,会晚多少年都很难说!”好多位“两弹一星”功勋科学家都说过此话。当时我也向他转达了张老对他的评价:“您为中国氢弹的试制成功,立下不朽功勋!没有您的努力,我国第一颗氢弹也不会这么短的时间内成功!”他连连摇首:“不能这么说,我只是起到了一定的作用,工程还是大家合力完成的。”这又与张爱萍老将军说的近似:“在两弹一星试验成功的工作中,总指挥是周恩来总理,我只起到了在科学家之间穿插的作用,大量的实际工作是他们做的,功劳是他们的。”由此不难看出,赤心为国为民者,无论是什么职业,心里只有国家、人民、事业,唯独没有自己的名、权、利,乃至生命。这样的人,怎么能不令人感激、令人敬仰、令人怀念呢?

在结束采访时,我照例拿出采访签名册,请于老签字留念。他毫不犹豫提起笔,略加思索便寫道:“海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。”题后,又郑重其事地签上了姓名与时间。它珍藏在本子里,更珍储在心灵中,还珍存在前行上……直到我退休后创办起走进崇高研究院,把这位中国氢弹之父连同他的“两弹一星”功勋科学家全部战友,都列入了第一批崇高典型,进行学习、研究、宣传。可惜呀,尚未搬上屏幕,他同多位战友就走了!遗憾呀,尚未去给他春节拜年,却到八宝山为他送行!

好不容易等到1月22日,到八宝山大礼堂为于老送别。天,格外晴朗,风和日丽,没有三九严寒的冷意,倒有初春的温暖。大地也是在以一种特别的情感为造福人民者送行吧;而苍天也是以一种非常的方式,欢迎捍卫和平的功臣步入天堂。八宝山大礼堂门上的横幅黑底白字:沉痛悼念于敏同志。门两旁的巨幅挽联写道:于家为国铸重器宁静致远宏谋动天地 敏思笃行创伟业科学求实精神炳千秋。礼堂内外,一片肃穆。人头攒动的人群,个个胸佩白花,手捧《于敏生平》,排队等待为于老送别。大礼堂即灵堂正面,于敏端庄含笑的黑白照片,透出他一贯的慈颜热诚,似在迎接大家并致问好,也像在感谢来者嘱请释怀,或许是为这么多后来者而欣喜凝视吧!前来送别的党、政、军、科、教、文、企等各界人士络绎不绝,在静躺鲜花丛中的于敏遗体前深深三鞠躬。笔者也未例外,揣以十分虔诚又隐隐作痛的心一鞠躬、再鞠躬、三鞠躬!当缓步他身边时,不由自主地把目光凝注在他慈蔼安详的面容上,在回忆,在告别,在怀恋,在祈愿……

在离开灵堂的途中,我脑海里涌出几行短句:

白花缀前胸,

泪眼凝生平。

千首深垂下,

万人心痛涌。

送别国之宝,

铭记人之龙。

中国氢弹父,

伟名不为名。

命系国安危,

大功不持功。

甘做一片叶,

终生为春浓。

乐当千仞壁,

脊椎为国生。

命铸华夏盾,

名镌乾坤中。