成都市青羊区3~18岁儿童和青少年屈光状况及眼轴长度的现况分析

2021-02-01边思林

李 丽,边思林,林 江

0引言

屈光不正是影响儿童和青少年视力和视功能的重要原因之一。近视是屈光不正的一种,近年来,在外界因素的影响下,例如环境改变、用眼增多、电子产品使用过度等,患病率逐年上升,并且呈现低龄化、发展快的特点[1-2]。全球范围内近视总体患病率由79.5%上升至87.7%,中高度近视的患病率亦有显著上升[3],视网膜脱离、黄斑裂孔、黄斑出血是严重的并发症[4],也是造成视力低下的重要原因,这些并发症的风险随着近视的严重程度而增加。所以儿童眼部保健已成为全球共同关注的问题[5]。双眼屈光度数不等称为屈光参差,严重的屈光参差亦会影响视力和视功能,使视觉质量下降。本研究采用横断面研究,对样本进行屈光度、眼轴等检查,搜集大规模调查数据,了解成都市青羊区儿童和青少年近视的流行病学特征、近视的患病率、屈光参差患病率、屈光状态和眼轴发育情况,为近视防控工作提供科学参考。

1对象和方法

1.1对象2019-10/2020-01对成都市青羊区38所学校进行近视筛查,包括8所幼儿园、24所小学、11所中学,3岁以上的所有学生作为观察对象,经审核、逻辑查错后,剔除不合理记录,共计72270名学生,其中男37278名(51.58%),女34992名(48.42%)。年龄3~18(平均10.22±3.22)岁。各年龄段人数构成比:3~5岁占6.18%,6~11岁占63.69%,12~14岁占21.67%,15~18岁占8.45%。纳入标准:(1)年龄为3~18岁的学生,成都市青羊区常住人口;(2)除屈光不正外,无眼科疾病及眼部外伤史、手术史;(3)身心健康,无先天性发育异常,无影响视力及屈光检查的相关疾病;(4)1mo之内未配戴角膜塑形镜。本研究通过医院伦理委员会审核,研究对象和监护人均愿意参加,调查工作在取得教育局、学校同意后进行。

1.2方法对筛查学生进行常规眼科检查,使用AR-610型电脑验光仪进行电脑验光,进行屈光度检测,测量3次,取平均值。采用光学相干生物测量仪测量眼轴长度(AL),测量3次,取平均值。使用YZ5X型手持裂隙灯显微镜对患者进行眼部检查。等效球镜(spherical equivalent,SE)=球镜+1/2柱镜。正视:SE:-0.50~+0.50D,远视:SE>+0.50D,近视:SE>-0.50D。中度屈光参差:SE绝对值>1.00~2.00D;高度屈光参差:SE绝对值>2.00D。参照《眼科学》第8版诊断标准,近视程度分为:轻度近视:≤-3.00D;中度近视:-3.25~-6.00D;高度近视:>-6.00D。所有人员统一培训,检查完毕后以学校为登记单位,整理收集原始资料。由专人进行数据核对及录入,制作调查档案进行归档,便于随访。

2结果

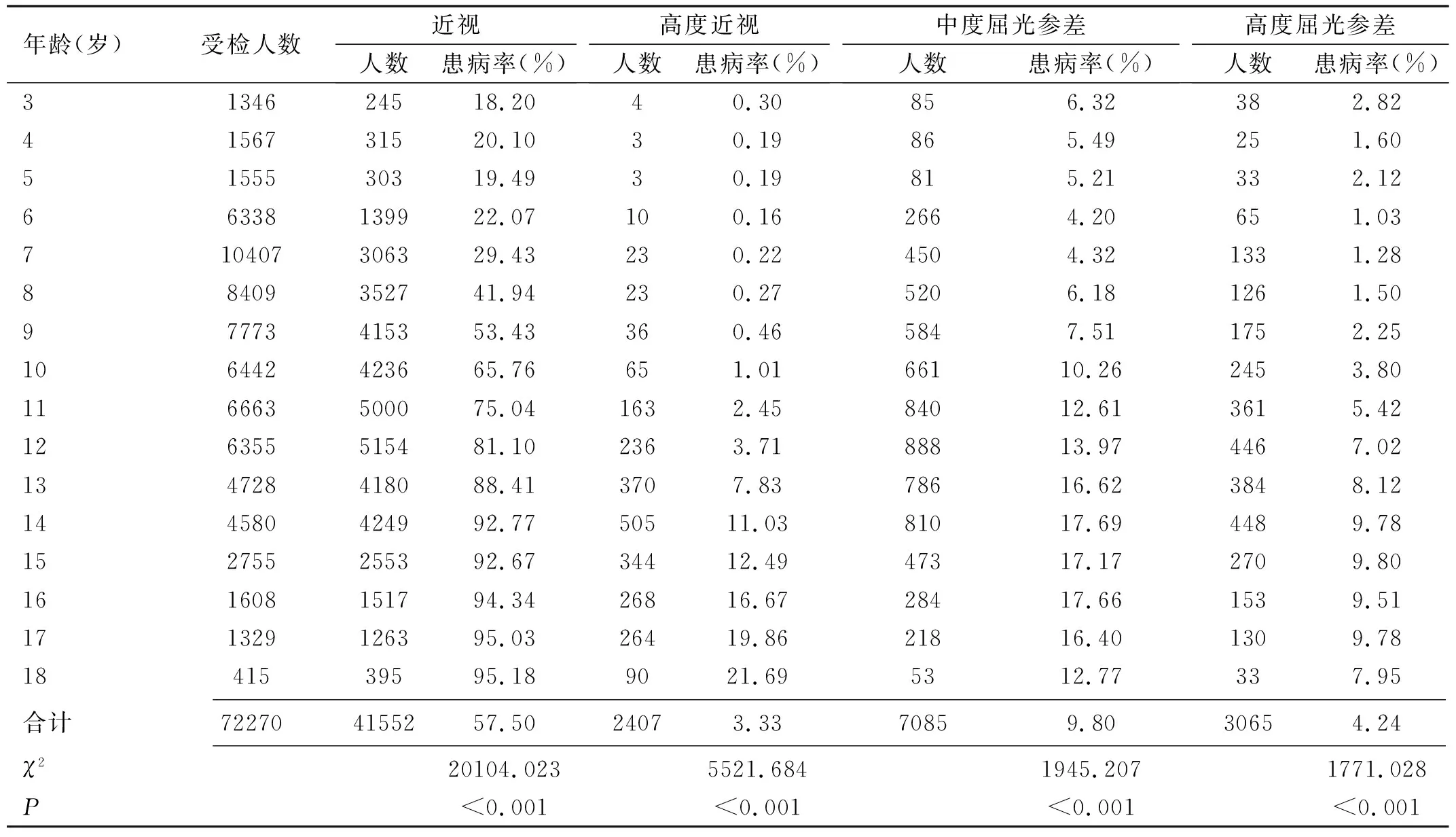

2.1基本情况将至少有一眼为近视的学生定义为近视患者,共有72270人完成此次调查,有41552人患近视,近视患病率57.50%;其中有2407人患高度近视,高度近视患病率3.33%;中度屈光参差有7085人,中度屈光参差患病率9.80%;高度屈光参差有3065人,高度屈光参差患病率4.24%,见表1。

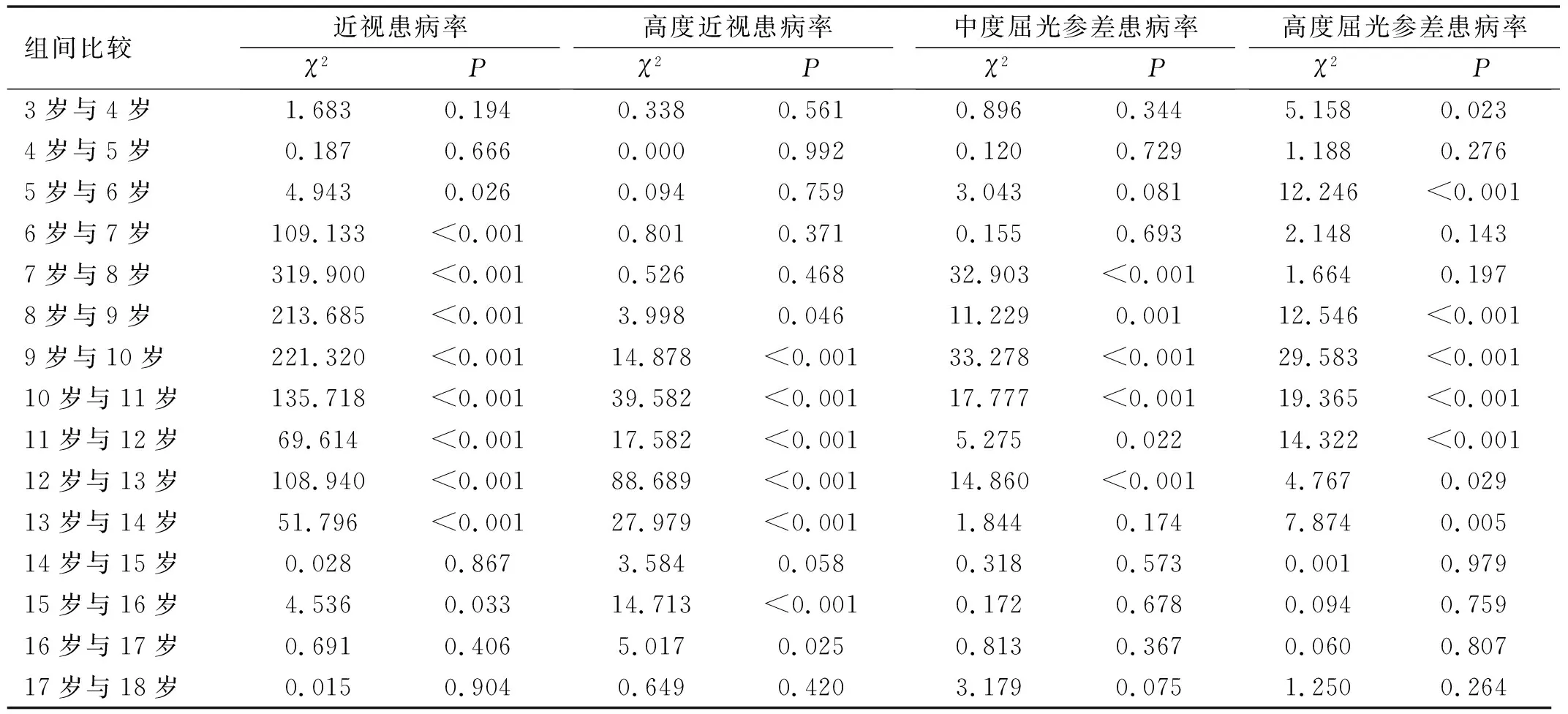

2.2近视患病情况、高度近视发病情况、屈光参差发病情况6岁开始近视患病率随着年龄的增大而升高,不同年龄的近视患病率比较,其总体差异有统计学意义(χ2=20104.023,P<0.001),见表1。相邻年龄组间两两比较:6~14岁之间差异均有统计学意义(P<0.0033)。3~6岁、14~18岁之间差异均无统计学意义(P>0.0033),见表2。高度近视患病率比较,其总体差异有统计学意义(χ2=5521.684,P<0.001),见表1。相邻年龄组间两两比较:9~14岁、15~16岁之间差异均有统计学意义(P<0.0033)。3~9岁、14岁与15岁、16~18岁之间差异均无统计学意义(P>0.0033),见表2。中度屈光参差患病率比较,其总体差异有统计学意义(χ2=1945.207,P<0.001),见表1。相邻年龄组间两两比较:7~11岁、12岁与13岁之间差异均有统计学意义(P<0.0033)。3~7岁、11岁与12岁、13~18岁之间差异均无统计学意义(P>0.0033),见表2。高度屈光参差患病率比较,其总体差异有统计学意义(χ2=1771.028,P<0.001),见表1。相邻年龄组间两两比较:5岁与6岁、8~12岁之间差异均有统计学意义(P<0.0033)。3~5岁、6~8岁、12~18岁之间差异均无统计学意义(P>0.0033),见表2。

表1 近视患病率、高度近视患病率、屈光参差患病率比较

表2 相邻年龄组间近视患病率、高度近视患病率、屈光参差患病率比较

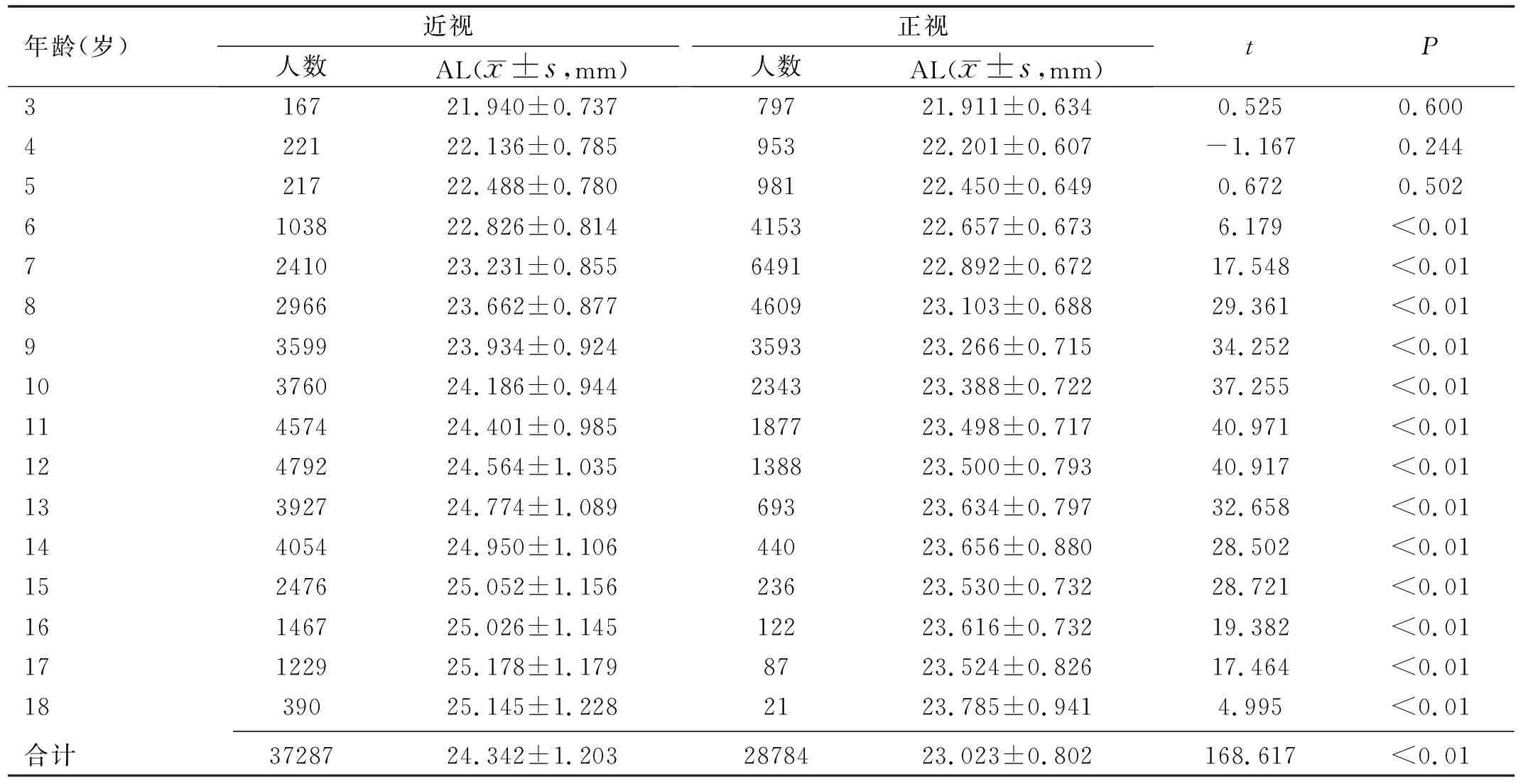

2.3眼轴长度随着年龄增大眼轴长度增加,右眼眼轴长度23.658±1.258mm,左眼眼轴长度23.611±1.246mm,双眼眼轴差异有统计学意义(t=32.774,P<0.01),双眼之间具有高度相关性(r=0.95,P<0.01)。5~18岁,左、右眼眼轴长度之间差异均有统计学意义(P<0.05),且右眼比左眼轴长,见表3。双眼眼轴长度具有相关性,故取右眼数据进行分析,6~18岁相同年龄正视眼和近视眼眼轴长度比较,差异均有统计学意义(P<0.01)。随着年龄的增加,二者眼轴增长,近视增长更快,见图1,表4。

2.4屈光状态与眼轴的关系本研究纳入的受检者右眼和左眼SE分别为-1.228±1.953、-1.102±1.945D,双眼之间具有高度相关性(r=0.889,P<0.01),故取右眼数据进行分析。随着年龄增长,眼轴增长,远视逐渐降低,正视化后,近视逐渐增加,眼轴与等效球镜具有高度相关性(rs=-0.738,P<0.01),3~6岁SE均值为正值,从7岁开始,SE均值变为负值,到14岁时超过-3.00D,见表5。眼轴越长,近视屈光度越高,不同屈光状态下的眼轴长度,远视为22.489±0.853mm,正视为23.023±0.802mm,轻度近视为23.860±0.965mm,中度近视为25.137±0.929mm,高度近视为26.252±1.040mm,见表6。

表3 不同年龄左右眼眼轴长度比较

表4 不同年龄、不同屈光状态的右眼眼轴长度

图1 不同年龄、屈光状态的眼轴长度。

3讨论

儿童和青少年近视发生率较高,逐渐成为世界范围内重要的公共卫生问题,在我国不仅成为危害青少年眼健康的主要疾病,还增加了家庭及社会负担。目前,我国儿童和青少年近视的患病率约为38.37%,高度近视患病率为2.39%[6],本次调查显示近视患病率57.50%,高度近视患病率3.33%,与以往相比,呈上升趋势。另外,随着年龄的增长,本地区儿童和青少年的近视患病率总体亦呈上升趋势,与戴鸿斌等[7]在武汉市部分中小学生近视调查中近视患病率随着年龄增加而上升的趋势相一致。本研究6~18岁人群中近视患病率和高度近视患病率分别为60.01%和3.54%,与刘灵琳等[8]对成都和绵阳地区的调查结果(61.21%,3.89%)具有较高的一致性。

表5 不同年龄的右眼等效球镜和眼轴长度

表6 不同屈光状态的右眼等效球镜和眼轴长度

在不同年龄的调查数据中显示,3岁近视患病率最低,约为18.20%,15岁时为92.67%,18岁时近视率高达95.18%,从7岁开始,是近视发生发展的关键环节,患病率显著增加,约至14岁时,增长趋于平稳。吴纲跃等[9]在2017年对金华市13569名3~15岁学生进行近视流行病学调查,结果发现3岁近视患病率为1.2%,15岁学生的近视率为82.4%,7岁开始近视患病率随着年龄的增大而升高,本次调查结果近视患病率显著增加的年龄与其一致,但近视患病率高于其研究结果,可能与儿童青少年近视呈高发趋势有关,另一个可能的原因是地区和经济水平不同,在饮食、营养、学习方式、户外活动时间等方面可能存在差异。本研究中高度近视在10岁时有较为明显的增长,约为1.01%,约至16岁时,增长趋于平稳。所以,预防近视发生的工作重心放在7岁之前,而控制近视度数的加深,阻止其向高度近视发展应当在10岁时开始。

近视与遗传和环境因素有关[10]。遗传因素无法改变,因而环境和行为在近视的发生、发展中尤为重要,也使得不同地区的近视发病特点有所差异。不良用眼习惯包括长期近距离看书写字、每天看电视电脑、躺在床上或在晃动的车内看书等方面,因为读写姿势不正确,会拉近眼与书本之间的距离,长期视近,导致近视发生[11]。若近视发生发展过程中,两眼视近距离不等,会导致屈光参差的出现,视近距离差距越大,屈光参差越明显,对视功能影响也越大。本研究结果中度屈光参差患病率为9.80%,组间比较7、8岁有差异,约至13岁时增长趋于平稳;高度屈光参差患病率为4.24%,组间比较5岁与6岁、8~12岁有差异,3~6岁是学龄前儿童视觉发育的关键期,故高度屈光参差不稳定。周丹等[12]学者认为屈光参差会对双眼视功能产生危害,为此,儿童和青少年应在8岁前形成良好的用眼卫生习惯,并加强户外运动[13],防止出现双眼视功能异常,影响视觉质量。

本次研究表明眼轴长度随着年龄的增大而增加,各年龄段右眼眼轴均长于左眼,5~18岁儿童和青少年左、右眼眼轴长度间有统计学差异。陈奕辉等[14]研究表明10~18岁人群右眼眼轴长度长过左眼,有统计学差异,4~9岁人群左、右眼眼轴长度间无统计学差异,本研究右眼轴长于左眼轴的结果与其一致,但左、右眼轴出现差异的起始年龄要明显早于该学者的研究,预示屈光参差可能更早出现,再次提示青少年儿童要注意形成良好的用眼习惯。还有学者研究表明近视屈光参差患者中主导眼近视度数高[15],眼轴长度长,主导眼倾向于右眼[16]即更高度数近视眼[17],因此,本研究提示在儿童和青少年视觉发育过程中,右眼更容易出现近视。

本研究显示随着年龄的增加,正视眼和近视眼眼轴都增长,近视眼增长更快,提示近视儿童眼轴随年龄增长过快,6岁开始出现差异,11岁以后,相差1mm以上,这与温州地区7~14岁儿童的眼轴研究结果相符,其同样认为该年龄段近视眼较正视眼的眼轴长[18];而有学者对金华市7~15岁儿童的眼轴研究结果认为,该年龄段近视眼较正视眼的眼轴长,但二者在9岁以后相差1mm以上[9],对比数据发现本样本正视眼眼轴长于该学者的研究,但近视眼眼轴增长速度较其慢。眼轴是可以确定的近视发生、发展的相关因素,在青少年近视中,以轴性近视为主,许多学者认为可以通过不同年龄眼轴长度来预测近视趋势[19-20],本次调查研究样本量较大,有助于为今后近视防控工作中近视趋势的预测提供参考。

婴儿出生后,随着年龄增长,眼轴延长,眼球逐渐正视化[21],当屈光力和眼轴长度均在正常范围且相互匹配,方可产生正视,而较长的眼轴更易发生近视,通常几岁至十几岁为发病高峰[22],近视发生的年龄越小,成年后度数越高。本次研究结果显示,右眼等效球镜高于左眼,随着年龄的增长,眼轴长度变长,屈光度数远视逐渐降低,正视化后,近视逐渐增加,3~6岁为远视,但明显小于以往文献报道的关于学龄前儿童屈光度的研究[23-24],考虑原因为低龄儿童调节力强,未进行睫状肌麻痹验光,另外,还可能与学前教育增多,电子产品普及,导致儿童用眼增多,正视化过程缩短有关。本研究还发现,7岁开始平均屈光度已呈近视化改变,与文献报道一致[23]。有研究表明8岁开始,学生球镜均值变为负值[25],15岁时超过-3.00D[9],而本次调查显示14岁时就超过-3.00D,发生近视和发展为中度近视的平均年龄均较该学者的样本年龄提前,表明近视已呈现发病早、发展快的特点。因此,近视的防治最晚从7岁开始,此时,眼轴为22.16~23.68mm,表中对各年龄人群进行的屈光状态和眼轴长度调查,有助于为制定个性化干预措施提供参考。

在不同屈光度的眼轴长度的研究中,由远视到高度近视,屈光度为1.142、-0.007、-1.520、-4.144、-7.450D,眼轴为22.489、23.023、23.860、25.137、26.252mm,与以往研究结果基本上相一致[9,25],近视屈光度和眼轴长度呈正相关,眼轴越长,屈光度越高,眼轴延长是近视发生发展的主要动力,可以通过眼轴长度评估近视的严重程度。

综上,通过大样本横断面调查研究,反映出青羊区3~18岁儿童和青少年人群近视患病率、高度近视患病率与以往相比,呈上升趋势,并且呈现发病早、发展快的特点。预防近视在6岁之前,而防止向高度近视发展应当在9岁时开始,建议8岁以前形成良好的用眼卫生习惯,防止中高度屈光参差的发生与发展。7岁开始呈近视化改变,右眼更容易出现近视,我们可以通过不同年龄眼轴长度来预测近视趋势,还可以通过眼轴长度评估近视的严重程度。