用发展型公共服务增进居民幸福感

——基于河南省城市社会治理综合调查数据分析

2021-01-29梁思源蔡子瑜樊红敏

梁思源,蔡子瑜,樊红敏

(郑州大学 政治与公共管理学院,河南 郑州 450001)

一、问题的提出

公共服务质量和水平是满足人民对美好生活追求的重要指标。党的十九届四中全会强调,推进基本公共服务均等化、可及性,让全体人民有更多、更实在的获得感、幸福感、安全感。近年,国家不断加大公共服务投入,改进公共服务供给方式,着力于提升居民获得感、幸福感。新时代人民日益增长的美好生活需求对公共服务建设提出了新要求和新挑战。公共服务和居民幸福感也成为学界关注的热点问题。有学者研究了公共服务对于不同收入、不同区域经济水平对居民幸福感的影响,如宣烨等认为,公共服务对于提升低收入人群幸福感的作用更显著[1];邱航帆等提出公共服务对居民幸福感的影响存在收入和城乡差异[2];伍如昕研究了东中西部区域差异在公共服务提升居民幸福感过程中的影响[3]。另一些学者着重于研究民主化、公共支出结构、城镇化等特定因素在公共服务提升居民幸福感中发挥的作用,如臧敦刚等提出公共服务投入对居民幸福感有显著的正向影响,但民主化却削弱了这种影响[4];也有少部分学者通过区分不同类型公共服务研究其对幸福感影响,如宣烨等提出公共安全服务和经济公共服务水平对高收入者的影响更为显著,而基础性公共服务更多提升的是低收入者的幸福感[1]。以上研究普遍关注到了公共服务与居民幸福感之间关系,但随着居民需求的不断变化,公共服务的内容也在发生变化,不同类型公共服务对居民幸福感影响的差异如何,新时代个性化差异化服务背景下公共服务结构变化对居民幸福感的影响,急需关注和研究。本文从公共服务发展的视角,聚焦于新时代社会矛盾转化后,居民公共服务需求差异化和公共服务内涵与外延拓展变化对居民幸福感影响的差异,在此基础上,分析公共服务促进幸福感的逻辑和内在机理。

二、分析框架与研究假设

(一)核心概念和分析框架

关于幸福感学界大多从心理学角度给予界定,认为幸福感是个体对现实生活的主观反映[5],是由客观生活条件和主观的价值需求共同作用产生的一种积极的心理体验,是社会成员对其自身物质和精神生活的主观体验与评价[6]。本文基于居民需求从政府治理的视角对幸福感进行界定,认为幸福感是居民对于美好生活新需求被满足后产生的积极感受。而关于公共服务的定义主要有两种观点:一是从经济学角度出发,认为公共服务等同于公共物品,是一种具有非竞争性、非排他性的社会服务[7];二是从公共服务提供的主体出发,认为公共服务是指政府为满足社会公共需要[8]、促进发展维护公民权益[9]而提供的产品与服务的总称,也包括那些市场供应不足的产品和服务[10]。关于公共服务的类型,依据不同的标准有多种分类方法,根据满足社会公共需求的水平,可以分为基本公共服务和非基本公共服务[11];根据公共服务功能不同,有学者将其划分为维护性公共服务、经济性公共服务和社会性公共服务[8];也有人依据公共服务非排他性特征,将公共服务分为纯公共服务、准公共服务;从财政视角划分的“经营性”公共服务与“非经营性”公共服务;从户籍视角将基本公共服务划分为“软”公共服务与“硬”公共服务[12]。王海龙将公共服务划分为保障型公共服务和发展型公共服务。其中,保障型公共服务是指公民应该享有公共服务的“最小范围”,发展型公共服务是指政府满足更高层次和更高质量需求的社会生产过程[13]。

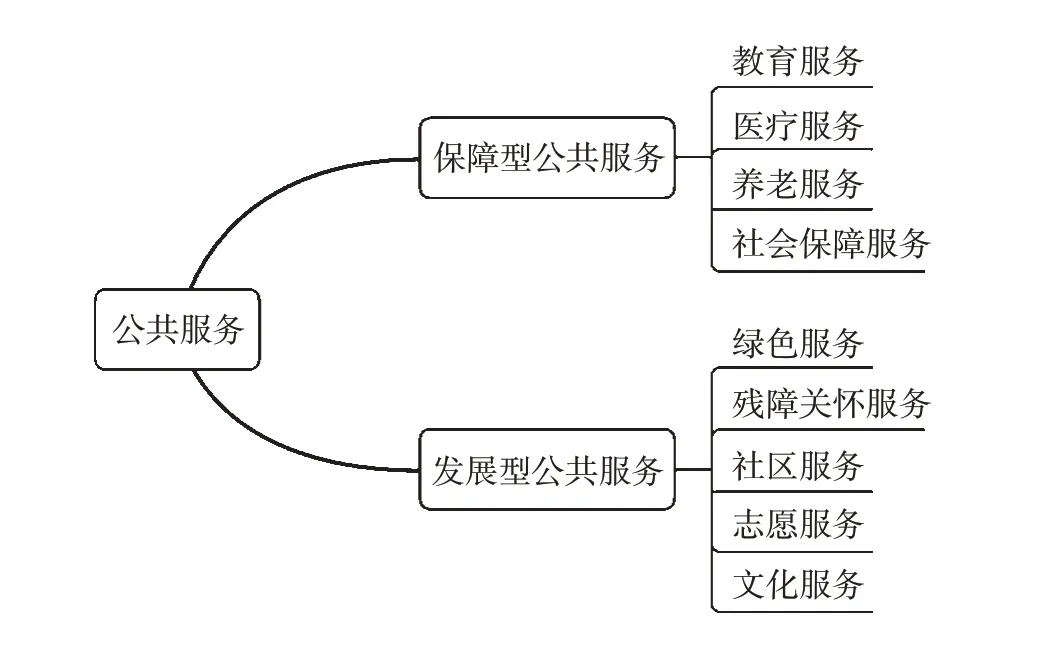

本文中公共服务是指由政府提供的满足居民精神及物质需求,具有排他性和非经营性特征的公共产品总称。随着社会经济发展,居民对于物质文化生活提出了更高的要求,新时代社会主要矛盾的变化,人们对美好生活的追求从温饱型转变为小康型,精神生活、个性化需求正在成为居民生活品质的一部分,而公共服务的内涵和外延也在不断拓展。本文从公共服务发展的视角将公共服务分为保障型公共服务和发展型公共服务。所谓保障型公共服务是指满足居民生存需要的被广泛认可的公共服务,我国基本公共服务包括教育、就业、社会保障、医疗卫生、住房保障、文化体育、交通通信、公用设施、环境保护等,本文选取教育、医疗、养老、社会保障公共服务作为保障型公共服务指标。发展型公共服务是指满足居民对更高品质美好生活追求如尊严和成就感等需求的公共服务,是随着时代的发展被纳入公共服务范畴的公共产品。残障关怀服务、绿色服务体现的是对弱势群体的尊重和居民对优质生活的新需要;社区是提供个性化、差异化服务的基本单元,社区服务是服务精准化的重要载体;志愿服务和文化服务是居民对“尊严”和社会价值的追求,反映的是物质保障实现后对精神生活的追求,基于此和数据可获得性,本文中选取绿色服务、残障关怀服务、社区服务、志愿服务和文化服务作为发展型公共服务指标(具体见图1)。基于以上对公共服务内涵的理解和分析框架,探究公共服务是如何影响城市居民幸福感的。

图1 公共服务分析框架

(二)研究假设提出

基于以上问题意识、分析框架及公共服务影响幸福感相关文献回顾,聚焦于新时代社会矛盾转化后,公共服务发展及其对居民幸福感影响,提出以下研究假设。

假设一:公共服务满意度提高有利于提升居民的主观幸福感。

近年,我国保障型公共服务覆盖面较广且落实较到位,随着居民物质文化生活水平的提高和社会主要矛盾的转化,城市居民可能更加注重满足更高层次美好生活需求,更注重发展型公共服务,因此,本文提出第二个研究假设。

假设二:发展型公共服务相较保障型公共服务对居民幸福感提升影响更为显著。

目前关于影响居民幸福感的变量中,收入因素是多数学者考虑的重要变量,相关研究大多认为收入与居民幸福感有正向相关性[14]。考虑到城市不同收入层次居民的需求差异,本文提出第三个研究假设。

假设三:发展型公共服务对于高收入人群幸福感影响更显著,保障型公共服务对于低收入人群幸福感影响更显著。

马斯洛的需要层次论认为,人的需要可以分为五个方面,分别为生理需要、安全需要、归属与爱的需要、尊重需要和自我实现的需要,其中层次最高的是自我实现的需要。公众参与使居民的关注点从私人生活转向公共领域,居民参与的过程是主体性建构和再生产的过程,是居民彰显自我以及追求自身的社会价值和成就感的重要渠道。基于此,本文认为对公共事务参与度的差异对居民幸福感影响也会呈现差异化影响,关乎居民更高层次需求的发展型公共服务对参与度高的人群幸福感影响更显著,因此,本文提出第四个研究假设。

假设四:发展型公共服务对公共事务参与度高的人群影响更显著。

三、数据来源、变量及模型

(一)数据来源

本研究采用的评价数据均来自社会治理河南省协同创新中心于2019年开展的“河南省城市社会治理综合调查”数据。河南省城市社会治理综合调查是一个全省范围内连续性的社会调查项目,始于2016 年,调查采用分层随机抽样的方法,2019 年问卷调查涉及河南省18个市,调查累计发放问卷4300份,有效问卷4065 份,有效问卷回收率为94.53%。问卷内容主要涉及居民公共服务满意度、法治建设情况、社会参与意愿、政府建设、居民生活以及社会和谐等方面,整体体量较大且调研范围涵盖了河南省的18个市,较适合本文的相关分析。

(二)变量选择

1.因变量

本文因变量是指河南省18 个市城市居民幸福感。问卷中的原始问题为“您感觉自己幸福吗”,本文以此来测量因变量,在原始问卷中,此题答案非常幸福、比较幸福、一般、不太幸福、非常不幸,对应的得分为1—5,答题者根据自身感受打分,本文对其取相反数,这样处理后的数值越高,表示幸福感越高。

2.自变量

(1)控制变量。参考以前幸福感研究的相关文献,居民幸福感通常受到年龄、受教育程度、收入水平的影响,本研究引入年龄、受教育程度和收入状况作为控制变量。

(2)保障型公共服务满意度。本研究依据基本公共服务的分类标准,从2019 年“河南省城市社会治理综合调查”问卷中选取“教育服务的满意度”“医疗服务的满意度”“养老服务的满意度”和“社会保障的满意度”四大方面作为保障型公共服务的主要变量,在原始问卷中,此题答案非常满意、比较满意、一般、不太满意、非常不满意,对应的得分为1—5,本文对其取相反数,这样处理后的数值越高,表示满意度越高。

(3)发展型公共服务满意度。本研究选取“绿色服务(如低碳环保、垃圾分类、环境治理、雾霾治理等)满意度”“残障关怀服务满意度”“社区服务满意度”“志愿服务满意度”和“文化服务满意度”五大类作为发展型公共服务的主要变量,1—5分对应答案非常满意、比较满意、一般、不太满意、非常不满意,本文对其取相反数,这样处理后的数值越高,表示满意度越高。

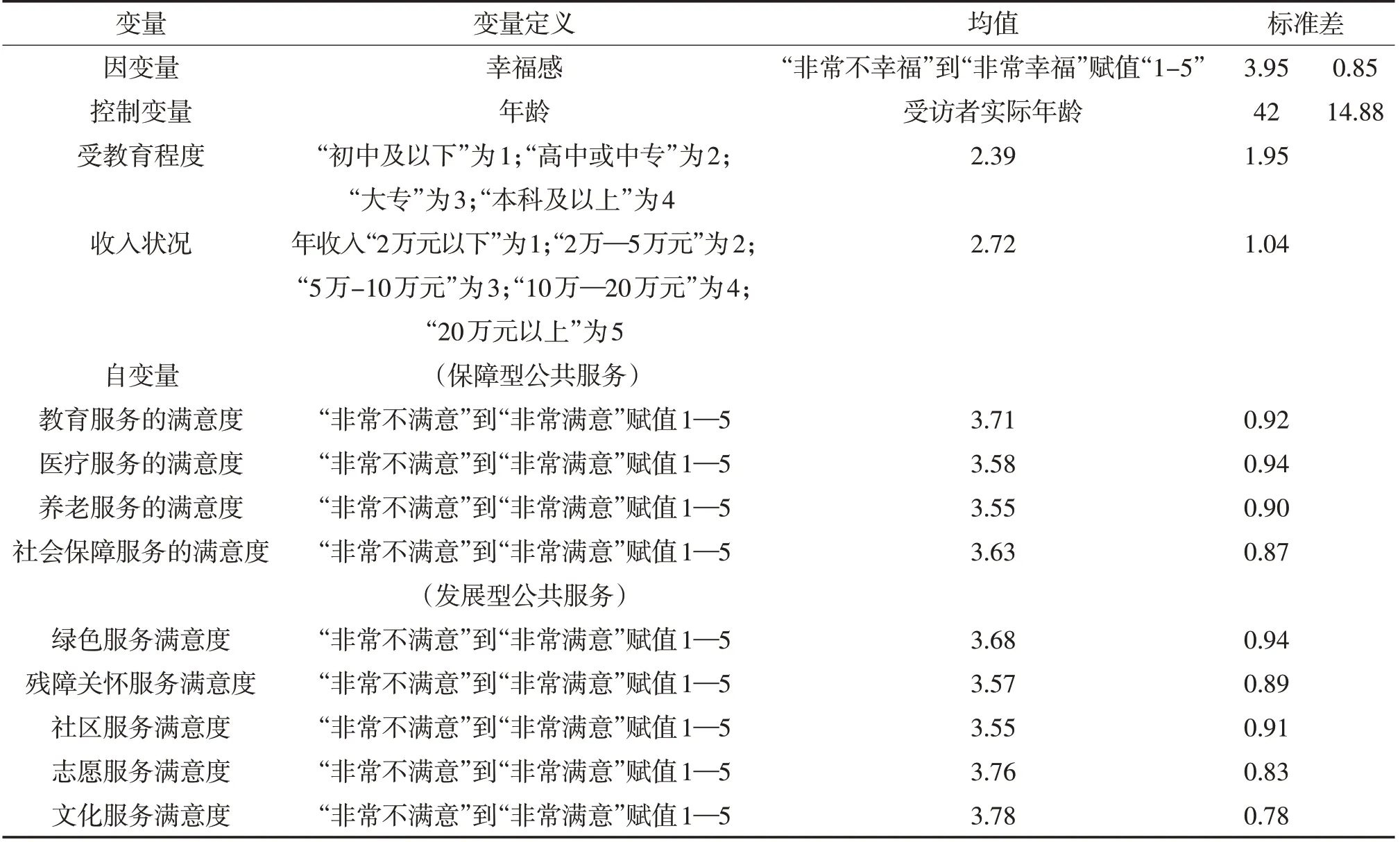

相关变量特征描述见表1。

(三)模型选择

本文采用线性回归模型来分析公共服务满意度与居民幸福感之间的关系。在线性回归中,采取逐步回归的办法,先引入相关控制变量做回归分析,再添加保障型和发展型公共服务进入回归模型,后分高低收入组、高低公共事务参与度组对比回归分析,以探讨自变量与因变量的独立关系,这种逐步回归的策略使得自变量对因变量影响作用逐步清晰。

Happyinessi=β0+β1x1+β2x2+β3x3+…+βixn+u

其中,Happyinessi代表因变量城市居民幸福感,βi(i=1,2,3,…,n)为变量系数;x1,…,xn代表本研究的各核心变量与控制变量;u代表随机扰动项。

表1 变量定义及描述性统计

四、实证分析与解释

(一)模型设计

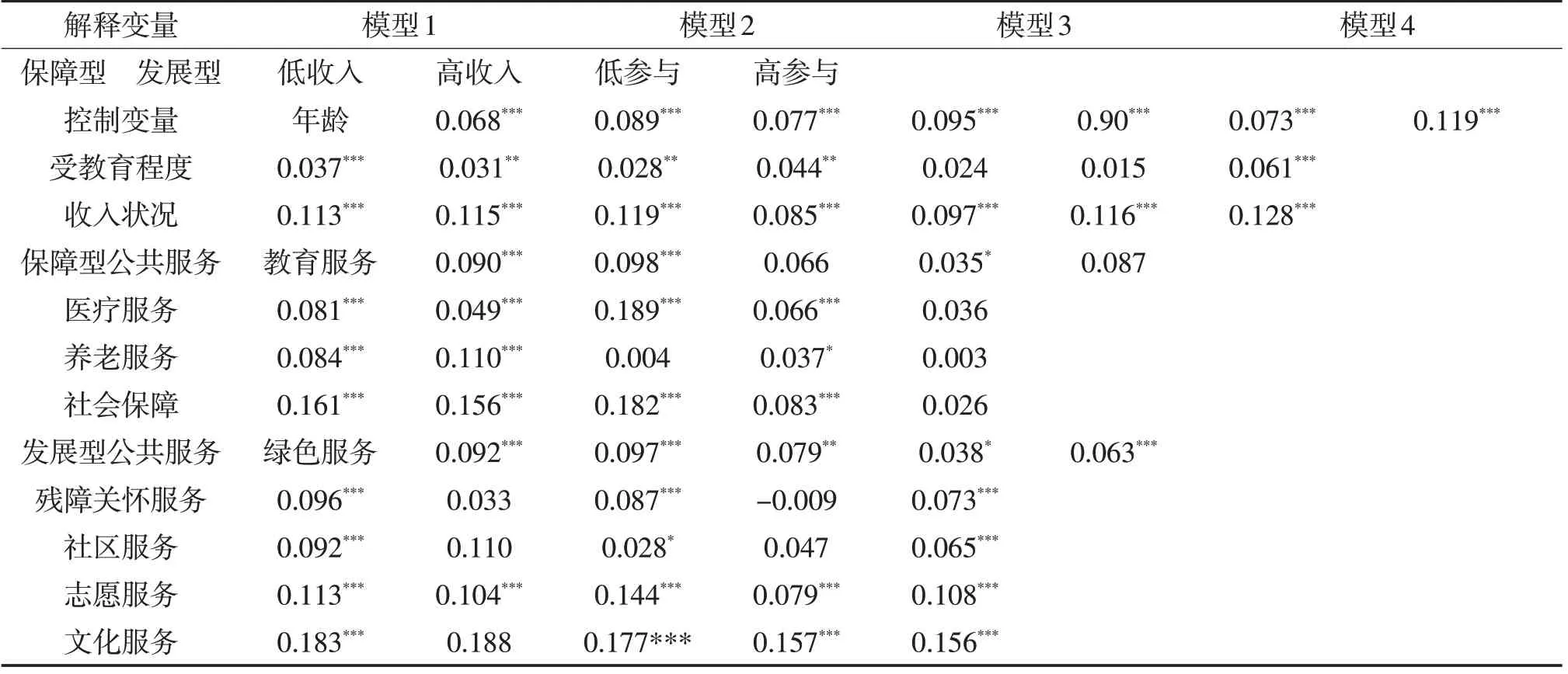

为探究不同类别公共服务对于幸福感的影响差异,验证上文假设是否成立,本文基于“2019年河南省城市社会治理综合调查”数据,建立回归模型。模型建立思路如下:模型1是仅加入控制变量,探究“年龄”“受教育程度”和“收入状况”对居民幸福感的影响。模型2是在模型1的基础上分别添加保障型公共服务与发展型公共服务,以比较不同类型公共服务对居民幸福感的影响差异。模型3按照收入水平的不同,将城市居民以年收入10万元为界线分为高收入组与低收入组,加入公共服务全变量,以研究不同类型公共服务对不同收入人群的影响差异。模型4 以居民参与公共事务的积极程度,将研究对象分为积极参与公共事务组与消极参与公共服务组,加入公共服务全变量,观察不同类型公共服务对于参与公共事务态度不同的人群的影响差异。具体模型及结果见表2。

(二)研究假设检验及结果

1.保障型公共服务和发展型公共服务均对居民幸福感有显著影响,但发展型公共服务的影响相较保障型公共服务对居民幸福感的影响更为显著

模型1 是仅加入控制变量的回归结果,结果显示,年龄、受教育程度和收入状况均与居民幸福感呈显著正向相关关系,其中,收入状况对居民幸福感的影响最为显著。模型2 是在模型1 的基础上,分别加入保障型公共服务和发展型公共服务的对照模型,回归结果显示,保障型和发展型公共服务各子指标均对居民幸福感产生显著正向影响,上述假设一成立。但对比回归结果来看,保障型公共服务项下教育、医疗、养老和社会保障公共服务对幸福感影响值分别为0.090、0.081、0.084和0.161;发展型公共服务项下绿色服务、残障关怀服务、社区服务、志愿服务和文化服务对幸福感的影响值分别为0.092、0.096、0.092、0.113 和0.183,发展型公共服务对居民幸福感的影响整体上高于保障型公共服务,上述假设二成立。

2.保障型公共服务对城市低收入人群的幸福感影响更为显著,而发展型公共服务对城市高收入人群的幸福感影响更大

模型3 是将样本分为高低收入组,分别回归分析的结果,其中,低收入组群中,保障型公共服务对居民幸福感均呈显著正向影响,但发展型公共服务中,残障关怀服务、社区服务和文化服务与居民幸福感不呈现相关关系;而高收入组的结果相反,高收入组群中,发展型公共服务对居民幸福感均有显著相关关系,但保障型公共服务项下教育与养老公共服务对居民幸福感的影响关系消失。这一结果表明保障型公共服务对于低收入人群幸福感影响更显著,而发展型公共服务对于高收入人群幸福感影响更显著,上文中假设三成立。

表2 公共服务满意度与居民幸福感回归模型

3.发展型公共服务对公共事务参与度高的城市居民幸福感影响更显著

模型4将全部样本分为对公共事务参与度较低的低参与组和积极参与公共事务的高参与组,回归结果显示,低参与组中保障型公共服务均对幸福感产生正向影响,但教育与养老公共服务的影响显著度降低,发展型公共服务中残障关怀服务、社区服务与低参与组幸福感无明显相关关系;而高参与组中保障型公共服务均对居民幸福感相关关系消失,发展型公共服务均与幸福感呈显著正向相关影响。这一结果说明,发展型公共服务能显著提升积极参与公共事务的人群的居民幸福感,而保障型公共服务对这类人群居民幸福感无明显影响,上文假设四也得到了验证。

五、公共服务促进居民幸福感影响机理

经济社会发展的根本目标在于增进公民福祉和幸福。改革开放40多年,经济高速增长极大提高了人民的物质生活水平,但同时也陷入了“幸福停滞”的增长困局,即居民幸福感随着经济增长和社会发展出现了停滞,甚至是下降的趋势[15]。如何解释以上的研究发现,即发展型公共服务的影响相较保障型公共服务对居民幸福感的影响更为显著,对于政府公共服务建设这一世界性和历史性课题都具有重要意义。本部分从新时代居民需求变化、公共服务内涵和外延拓展以及幸福感三个角度予以解释。

(一)新时代社会矛盾变化背景下,居民公共服务需求发生变化

经济转轨理论认为,政府作为体制改革的主要推动力量,在经济发展的过程中承担着不断增多的公共服务责任,为了分享改革发展带来的成果,十九届四中全会再次强调增强居民获得感和幸福感。与此同时,民众对教育、医疗和社会保障等公共服务的需求迅速上升。新时代的核心特征是社会主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。40 多年改革发展使中国步入中等收入社会之后,社会分化形成群体分化和社会异质化强化了社会需求的多元化,人们的精神与人文需求日益增长,基本的教育、养老等传统公共服务已经不能满足人民更高层次的对美好生活的需要。在本研究中基于社会参与度差异而划分的群体正是当代社会分化的缩影,由于受教育程度、经济状况、政治情感等的差异,公众对社会成就感的追求有差异,但更注重社会的承认和个人的价值实现是社会发展的基本取向,不断增加的参与取向与参与能力使人们更加注重精神需求的满足,因此,发展型公共服务契合了居民更高层次的生活品质追求的需要,更能增加这一群体的幸福感。总体来看,新时代背景下,发展型公共服务更能够满足居民对美好生活的新需求,更有助于解决新时代社会主要矛盾,基于政府所提供公共服务内容与居民需求匹配的原则,发展型公共服务较保障型公共服务对当代居民幸福感影响更为显著。

(二)公共服务内涵和外延的拓展为群体差异化供给提供了空间

公共服务通常是指政府满足社会公共需要、提供公共产品的服务行为的总称。从19 世纪德国社会政策学派代表瓦格纳初步提出公共服务概念以来,公共服务的理论也在不断变化,从“公共产品”到将政府行政定义为“提供公共服务的制度性设置”[16],政府形态由“守夜型”转向“公共服务型”。公共服务作为政府职能的核心,其内涵和外延也在不断拓展,从维护性公共服务到社会性公共服务,从普惠性、可及性到个性化、差异化、多元化。而社会需求变化也是公共服务供给变化的驱动因素。公共服务供给由注重社会基础建设到提供教育、医疗、社会保障等社会性公共服务,发展到不断满足人们对更高品质生活需求,如社区服务、文化服务等不断被纳入公共服务范畴。与此同时,公共服务供给从同质化、单一性走向差异化、个性化和精准化,公共服务供给方式也迈入了社会化、市场化、专业化的新公共服务方式。不同收入群体对公共服务供给的内容和方式要求不同,对公共服务需求差异化显著,保障性的公共服务对低收入人群幸福感影响显著,而高收入人群幸福感与发展型服务更相关。公共服务内涵和外延的拓展变化为发展型公共服务提供了可能,也为群体差异化供给提供了空间,形成了不同群体、不同参与程度对公共服务的差异化要求。

(三)幸福感是个人的主观体验,发展型公共服务跟个性化需求更相关

幸福感是人们对于生活的满意度[17],是由客观生活条件和主观的价值需求共同作用产生的一种积极心理体验[5]。幸福感作为主观化的个体精神体验,由于个体认知、情感等差异,人们对幸福的感知也随着时间、空间以及经济社会环境的变化而变化。改革开放以来经济社会发展以及幸福感个人主义导向,使人们对于公共服务需求产生多元化、差异化等群体分化趋势。公共服务对高收入群体和低收入群体幸福感的影响存在明显差异,低收入群体对医疗、教育、养老等保障型公共服务更依赖,对保障型公共服务感知更强烈,因而,保障型公共服务对低收入群体影响更显著;而高收入群体更注重追求生活质量,对绿色环境、社区服务、残障服务等需求更明显,因而,发展型公共服务对其幸福感影响更显著。居民幸福感受到需求满足和个体自我调整、自主满足双重因素影响。对公共事务参与度高的群体更注重尊严和自我价值实现,对生活质量有更个性化的要求,发展型公共服务对其影响更显著,而低参与度的群体更关注自己切身即时的利益,保障型公共服务对其幸福感更有影响。总体来看,发展型公共服务更能满足居民个性化需求,契合了幸福感作为主观的、综合的个人体验的差异化特征,因而发展型公共服务对居民幸福感的影响更为显著。

六、结论与启示

(一)结论

第一,从公共服务发展的视角看公共服务可区分为保障型公共服务和发展型公共服务。所谓保障型公共服务是指满足居民生存需要的被广泛认可的公共服务,包括教育、医疗、养老、社会保障公共服务等。发展型公共服务则是指满足居民对更高品质美好生活追求如尊严和成就感等需求的公共服务,是随着时代的发展被纳入公共服务范畴的公共产品,包括绿色服务、残障关怀服务、社区服务、志愿服务和文化服务等。

第二,发展型公共服务对居民幸福感影响更为显著,并呈现出群体差异。具体来说,一是保障型公共服务和发展型公共服务均对居民幸福感有显著影响,但相较来看,发展型公共服务的影响更为显著;二是保障型公共服务对城市低收入人群的幸福感影响更为显著,而发展型公共服务更能影响城市高收入人群的幸福感;三是发展型公共服务对公共事务参与度高的城市居民幸福感影响更显著。

第三,新时代居民公共服务需求变化、公共服务内涵和外延拓展以及幸福感体验的主观化和个体化,是发展型公共服务显著影响居民幸福感的重要因素。一是在新时代社会矛盾变化背景下居民公共服务需求发生变化,发展型公共服务更契合居民对更高层次生活品质追求的需要,对当代居民幸福感影响更为显著。二是公共服务内涵和外延不断拓展,从维护性到社会性服务,从普惠性、可及性到个性化、差异化、多元化转变,为群体差异化供给提供了空间,形成了不同群体、不同参与程度对公共服务的差异化要求。三是幸福感作为个体主观化精神体验,对公共服务需求呈现多元化、差异化及个性化的群体分化趋势,发展型公共服务契合了幸福感的差异化特征,对居民幸福感的影响更为显著。

(二)启示

随着新时代社会主要矛盾变化,政府公共服务建设对于实现人民美好生活举足轻重,也是提升居民幸福感、获得感、安全感的重要支撑。基于以上研究发现,未来公共服务建设应从发展的视角看公共服务的内涵,着力于推进以人民为中心的公共服务建设,加强需求导向下公共服务建设,实行公共服务分类供给。

第一,应以发展的视角看待公共服务的内涵,重视公共服务的发展性、时代性。随着时代的发展和公众需求的变化,公共服务的内涵和外延也在不断发生变化。公共服务从维护性走向社会性公共服务,满足居民对更高品质美好生活追求公共产品被纳入公共服务范畴。对于公共服务的认识不应单纯停留在政府提供的维护居民基本生活的基本公共服务,而应更加重视满足居民的尊严和对美好生活追求的更高品质的发展型公共服务的作用,扩充新的公共产品进入发展型公共服务的范围。未来公共服务建设应更加重视绿色服务、社区服务、文化服务等,以发展的视角解读和阐释公共服务的内涵,以指导政府公共服务建设。

第二,推进以人民为中心的公共服务建设,建立需求导向下公共服务供给。以人民为中心强调人民利益至上,把增进人民福祉、促进人的全面发展作为发展的出发点和落脚点。政府公共服务建设要践行以人民为中心的理念,建立居民需求导向的公共服务,以居民公共需求的满足程度为判断标准和发展方向。这就要求政府从服务内容和服务方式上变革着力。首先要面向居民需求,坚持顾客导向,以供给侧结构性改革为突破口,立足新时代居民需求的新变化,满足百姓对于公共产品和服务的合理需求,着力满足与居民幸福感关系度更大的发展型公共服务需求,实现公共服务资源最优化配置,做到供需有效对接。要注重发展型公共服务导向,建立动态调整的公共服务体系。同时,进一步推动公共服务方式变革,以技术驱动为切入点,运用大数据、物联网等技术着力于提高公共服务的供给效率和效益,确保公共服务生产的高效、便捷、专业、优质。

第三,对公共服务实行分类供给,提供个性化、差异化公共服务。研究发现,不同群体对公共服务需求差异显著,公共服务对幸福感影响也呈现显著差异。要基于不同群体、不同需求实行差异化供给。应重视不同人群幸福感对不同类型公共服务的感知差异,面向低收入人群,应着力于提供保障型的基本公共服务;而针对高收入人群则应重视发展型公共服务的个性化供给,通过多种方式引导市场、社会共同参与,满足不同群体公共服务需求。一方面,要通过政府购买、公私合作等方式,引导社会介入公共服务生产和供给领域,提供差异化的公共服务产品。其次,利用新技术创新公共服务的供给方式。如通过互联网信息平台,实现供给和需求的精准匹配和对接;提供菜单式公共服务产品,让居民享有公共服务产品的选择空间,满足他们日益个性化的需求。同时,加强社区服务建设,打通公共服务“最后一公里”,着力于居民公共服务参与,建立居民表达自身个性化需求的机制和平台,实现居民公共服务差异化、个性化供给。