清末留日速成教育考论

2021-01-28宋水英李海蓉

宋水英,李海蓉

(1.广东培正学院 日语系,广东 广州 510830;2.中山大学 外国语学院,广东 广州 510275)

日本学者实藤惠秀曾指出,“清末的留学教育有两种特征,一为教授的内容是普通学科而非专门学科;二为教育的性质是速成教育而非正式教育。”[1]57清末国内迅速燃起速成热,但在 1906年10月29日,清廷举行的第一届游学毕业生考试中,被授予进士出身者仅8人,且全是留学美国的毕业生,让人不得不对留日速成教育进行重新审视。

“《读卖新闻》以为中国留日学生考试成绩不佳,原因有三:彼等热中速成,盈利学校之弊,以及中国考试方法不良。”[1]63本文拟通过分析清末留学速成教育的特点、兴起的历史背景,以此探讨当中的利与弊。

1 清末留日速成教育之“速”与“不成”

清朝末年,日本各地为招收蜂拥而至的中国学生、陆续出现专为中国学生而设立的学校,其中提供速成教育的学校主要有宏文学院、正则英语学校、东斌学堂、经纬学堂、法政大学清国留学生法政速成科(以下简称为法政速成科)、早稻田大学清国留学生部、东亚铁道学校、实践女学校附属中国女子留学生师范工艺速成科、东亚女学校附属中国女子留学生速成师范学堂等。东京宏文学院成立初期,主要以教授普通学科为主,后重心逐渐向速成科倾斜。自1902年起,该校分别设有速成师范科、理科速成科、夜间速成理化科、高等理化速成班、速成音乐科等。学习时长为半年、八个月、一年不等。1902年入读宏文学院速成科的学生为78人,1903年为145人,1904年为 533 人,1905 年为 421 人,1906 年为 240 人[2]。仅宏文学院一校在开设速成科的四年时间内便招收了1417名学生。另1904-1908年间,入读法政速成科的学生逾1868人[3]。此外,经纬学堂设有师范、警务速成科,还曾与直隶、山西订立合约,专为两省特设速成师范科,每班人数上限为60人,若两省学生人数不满此数,自费生或两省监督许可便可入读此班,自成立的1904年至1910 年,该校入学者逾 2800 人[4]98。 虽然这并非尽是速成科学生的人数,但其中习速成科之人数亦不在少数。

而速成科之“速”亦可从当时的记录窥见一二。

“刑赞廷言算学、日本语,此学堂(同文书院)中进步皆缓。算学,暑假时,别从一师习之,一月中抵学堂五月之一倍半,学堂五月,仅习得半册,暑假学一月,已尽一册又半,其相悬如此。英语现亦不在学堂中学习,晚间别在正则英语学校中学之,学堂五阅月,仅习英语书二册,正则学校三月为一学期,期内能尽五册,亦迟速相悬甚远。 ”[5]154-155

可见,正则英语学校教学之速,三个月一个学期,能授课五册书,其教学效果让人不得不怀疑。

再如法政速成科采用通译 (日语翻译成中文)方式授课,速成科授课内容已经压缩,学时亦相当有限,加上通译又占去近一半时间,授课内容再次压缩,学生无法完全、系统地学习法律知识。针对法政速成科的短期内的学习成效,第四班毕业生居正曾赋诗一首:

“修业虽完只速成,一年半载学无名。也知读法须深造,冲入神田日本营。 ”[6]

在居正看来,法政速成科一年半的学习“速是能速,成是不成”的,因此,法政大学暑期毕业后,他继续转入日本大学本科法律部深造。

既然速成教育效果受到质疑,为何还会兴起留学的速成热呢?这和当时的社会背景有着密切的联系。

2 “速成热”兴起的历史背景

据学部1907年进行的调查,当时中国留日学生中,“习速成者居百分之六十”[7]21, 从表 1 可见清末历年的留日人数,1905-1906年为留日高峰期,而1907年习速成科者逾4000人。但这并非一蹴而至的。甲午一战后,清廷签下丧权辱国的《马关条约》,国内旋即刮起救国图强思潮。有识之士更是直言要救国,须留学。早在1898年5月康有为奏请的《请广译日本书派游学折》中,他便指出,“日本道近、而费省。广厉东游,速成尤易。听人士负笈,自往游学,但优其奖导,东游自众,不必多烦官费。但师范及速成之学,今急于须才,则不得已。”康有为认为奖赏之下,留学者必众,且为培养新式人才,师范速成科乃不得已之快选。

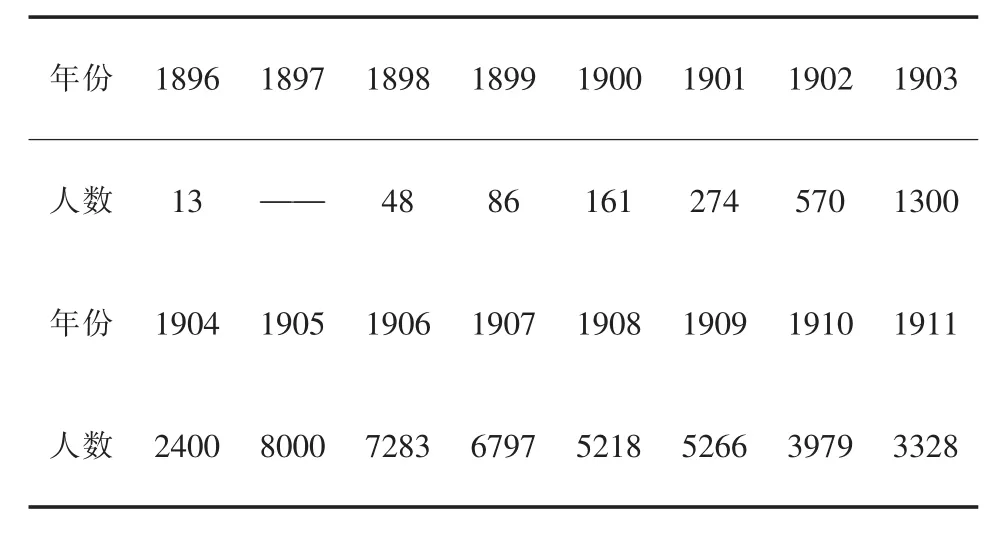

表1 1896-1911留日学生人数表[8]

且1902年张之洞奏请奖励留学时,亦再次推崇日本:“(学堂)教法尤以日本为最善:文字较近,课程教速,其盼望学生成就之心至为恳切。传习易,经费省,回华速……其学成及往返日期可速一倍。”[9]49并反复强调留学日本“受益较速,回华较早”,因此,极力推崇“以先游日本为急务。”[9]50可见,首选留学日本,在于日本能提供速成教育,能迅速为清廷培养人才。

同理,张之洞的卓远见识亦并非一夜豁然开朗。日本来华的文武官员,拜访张之洞等要员,并屡次建议中国派遣学生赴日留学,以此表达为中国造就人才的诚意和决心。受之启发,张之洞奏请了朝廷。

清廷在有识之士的提倡下以及面对日本的“热情请愿”时,表示“贵国政府关念中国需才孔亟,愿中国选派学生钱赴归国学堂肄习各种学问,尤佩大皇帝休戚相关之谊,曷胜感谢。朕已谕令总理各国事务王大臣与归国驻京使臣商定章程,认真选派,以副大皇帝盛意。 ”[4]12以上言论显示清政府积极回应日本的邀请,并将留学日本定为国策。从表1可见,1898年留日人数48人,到了第二年增加了近一倍。1903年,张百熙等奏定《学务纲要》,明确要求留日学生修读速成师范科。“若无师范教员可请者,即速派人到外国学师范教授管理各法,分别学速成师范若干人,学完全师范科若干人……”[1]60。因此,1902、03 年,在留学奖励政策的刺激下,留日人数翻了二、三倍。此后两三年,人数更是节节攀升。1905年,清廷废止科举,促成留日热潮的高涨,留日人数增至8000人。

3 留日速成教育之利与弊

由于早期学成归国的留日毕业生回国后相继被委以重任,且科举被废后,留学日本成为谋得一官半职的捷径,因此,负笈东渡的人络绎不绝。不可否认,赴日留学的大队列中不乏抱有救国图强等雄心壮志的新学人士,但亦有不少人是浑水摸鱼之辈。

1906年之前,清廷对留学日本不设任何门槛,并鼓励学生自备资斧东渡。自费留日的学生水平参差不齐、成分较为复杂。有人以为手持证书愈多愈好,一人兼有二三所学校的学籍,以此收割多张证书。更有不学无术者到以牟利为目的的学校缴费后,流连于风俗场所、饮酒作乐,加之有些学校校规松懈,教学亦不甚认真[4]98,使得此等行为不检之辈更为放肆,给留日学生的整体形象带来严重的负面影响。1907年因中途退学或辗转于学校无完成学业者占了该年留日总人数的 5-6%[7]21。

与此同时“日本学校甚至出现激烈的竞争倾向,如甲校用一年教授完毕,乙校减为八个月,而丙校更缩成半年。尤有甚者,竟有数月以至数日的速成科。如肥皂制造法等,通过传译的说明,数日便讲授完毕,并且颁发证书,纯粹是商人经商牟利的作风。 ”[1]60由此可见,这些学校为迎合部分追求功名利禄的学生的需求,违背教育初心。且日本教育当局对学校的管理亦过于松弛,对这种牟利的办学方式不予限制。而这些拿着所谓的“证书”回国的学生,自以为已镀金,高人一等,但因办事效率不高,屡屡受人诟病。

而早在1902年,粤籍留日学生关庚麟等五人在宏文学院接受速成师范科的教育时,利用闲暇考察日本学校后,曾犀利地批判道:“今夫当仓卒而求兴学之效,莫不知师范之为急也。然而今日之所患者,在速成师范不可言速成也,非特误个人之学力,而将大为小学之害也。日本知其非理,而尝试于吾国。”[10]日本推行的速成师范对个人学力的培养产生一定的阻力、且还会影响小学教学质量,而日本明知其弊端,却专为中国留学生开设,可见其居心叵测。

此外,法政速成科考试题型过于简单,不要求学生运用所学法政知识分析、探讨实际问题,因此,学生即便不到堂听讲,只要认真复习讲义,亦可考得高分。这种考核方式表明速成科教育只为普及法政知识点,不涉及追求知识的本原。[11]由于在日留学时对法政知识知其然不知其所然,所以这些毕业后回国的“先生们的讲义编得太不通了。第一,句子拖得太长;第二,“的”字用得过多;第三,“场合”、“法人”、“引渡”、“勿论”等新词句也穿插得太频繁了”……(谭燮尧先生)把日本人的著作一字不改地抄了过来,讲义里有“北海道厅”有“台湾总督府”、有“递信省”,有“大藏省”,有“枢密院”,有“元帅府”……”[12]。可见,部分从法政速成科毕业后回国当教习的留日学生仅充当知识的“搬运工”,缺乏对知识的融会贯通。

曾积极与日本法政大学商议开设法政速成科的杨枢,耳闻目睹留日学界的各种乱象后,意识到偏行速成教育的不良后果,遂向上奏称,(部分留日学生)“挟利禄功名之见而来,务为苟且,取一知半解之学而去,无补文明”[13]。1906 年 3 月 13日,清廷开始限制速成科的留学人数。1906年8月7日,清廷正式颁布《通行各省限制游学并推广各项学堂电》,明确指出“顷查日本学生一万二三千人,习速成者最占多数,已足以应急需。嗣后此项速成学生无论官费、私费,师范、法政应即一律停派,不予给咨。 ”[14]自此,留日人数逐渐回落,清廷在制定留日政策时亦从重量改为重质。

尽管速成教育所带来的弊病不少,但其积极意义亦不容忽略。

文部大臣菊池大麓指出:“今欲造就应用人材,当思速成之法。凡人有为之气,正在青年。应用人才,将使之。当今日之世变,故必短其年限,以养成其锐气。以上所言,乃一时救急之用,若为长远计,则应用人才之外,尚须造就一种专门全材。此种人材于将来社会之进步、改良,大有关系。故一面宜用速成之法,造就应用人材,一面即宜用循序渐进之法,以造就专门全材。 ”[5]537

菊池发言表明,速成教育可短期内培养新式应用人才,这对于打破传统固步自封的局面有其积极的带头作用。且速成教育在一定程度上能改变一个人的见识,为中国社会带来新的风气。1902年前,清廷派遣的官费速成师范生,皆经过各省遴选,留学前多是士大夫身份,学识渊博,此时期的留学被誉为是“少数优质时代”[15]。因此,即便他们是速成师范科毕业,但回国后在全国各地担任教习,成为各地教育改革、新式教育推广的主力军。同理,法政速成科的授课内容虽经几次压缩,但法政速成科的学生接触到“民主”、“共和”、“国家”、“法制”等概念,对中国从帝制封建社会迈进民主社会具有巨大的推动作用。

综上所述,清末留学速成教育因其时代的特殊性,本身便是一把“双刃剑”。速成科之“速”为当时中国社会培养了不少人才,推进了中国社会体制更替的进程。但与此同时,正因为其“速”,学生在接受教育时过于囫囵吞枣,往往一知半解,即便毕业归来,也难以诠释学科领域的本质。且一些投机取巧之辈的做法亦加速其弊端的完全暴露。但不论处于何种时代,走出第一步皆具有其重要的历史意义。而留日速成教育便是中国走出国门睁眼看世界的第一步,为往后社会的种种变革带来了积极的可能性。