智能网联汽车道路测试规范对比研究

2021-01-28田家赫

田家赫,马 骏

(中国人民公安大学,北京 102600)

引言

智能网联汽车的出现,代表着交通运输发展到了新阶段。这种技术不仅可以促进电动汽车的普及与发展,还让按需分配车辆成为现实[1]。随着无人驾驶汽车渗透率的不断升高,在一定程度上,交通安全问题也能够得到较大改善[2],整个城市的停车规划、公共交通规划等方面也将发生翻天覆地的变化[3]。但在目前智能网联汽车的测试过程中,暴露出诸多问题,包括安全性问题,责任划分问题,隐私问题,网络安全问题等,给现有的交通运输安全带来了很大冲击[4]。智能网联汽车的发展带来的不仅仅是驾驶方式的改变,对现有法律的制定也提出了新需求,在测试阶段制定政策对其进行监督与管理尤为重要[5]。诸多国家已经开始制定智能网联汽车道路测试的政策和规则,但哪些值得我国借鉴,与我国现有法律如何相互协调,仍处在摸索阶段。本文将比较3个国家所颁布的智能网联汽车道路测试的规范,重点研究如何解决安全性与责任划分问题,总结出适合我国当前环境的智能网联汽车安全管理策略与民事赔偿责任划分原则的建议。

1 研究背景

据美国国家公路交通安全管理局统计,约94%的交通事故是由人的失误造成[6],其中又有约1/4是由驾驶员分心所致[7]。智能网联汽车可以减少人的失误,从而改善道路交通安全现状[8]。智能网联汽车所携带的车载传感器,能够与道路基础设施协同工作,提高汽车内乘客的安全性,不必担心驾驶员分心驾驶、酒后驾驶或鲁莽驾驶等问题[9]。LIN[10]在大量仿真实验与道路测试的基础上,证明智能网联汽车能够通过不断地学习新行为,在未来面对某种突发情况时比人类驾驶员更快地做出决策。

随着智能网联汽车渗透率的不断提升,交通事故数是否会逐渐减少,当前的智能网联汽车道路测试阶段还应增加哪些安全规则、规范,仍然是网联汽车道路测试阶段面临的重要问题。研究人员为保证智能网联汽车的安全性做了大量工作,希望探究出一套相对完善的安全管理策略[11]。杨洁和沈梦洁[12]通过网络问卷调查了238名中国群众,结果显示,受访者对自动驾驶汽车未来发展趋向抱有乐观态度,但对于自动驾驶汽车在意外情况下的应急表现、交通事故责任的承担与个人隐私泄露等问题表现出顾虑与担忧。JING等[13]调查了906名中国受访者,发现自动驾驶汽车感知风险的能力是阻碍他们选择自动驾驶汽车的主要原因。CHASE[14]对美国公众关于自动驾驶汽车开放测试的5次民意测评的分析表明,自动驾驶汽车的亡人事故使公众对自动驾驶汽车在测试过程中的安全性产生怀疑。

关于民事赔偿责任,现行法律大多都还未针对智能网联汽车进行修改,但已有学者对智能网联汽车相关事故的民事赔偿责任划分进行了探究。韩旭[15]依据现有法律,提出在交通事故责任划分上,还需根据自动驾驶类型进行区分,高度自动驾驶汽车事故由生产者与使用人承担连带责任,无人驾驶汽车事故由生产者承担责任。司晓和曹建峰[16]以人工智能机器人为切入点,探讨了关于智能网联汽车的民事赔偿责任问题,认为如果事故是因为自主性人工智能造成的,应当由制造商等法律主体承担赔偿责任;在智能网联汽车还未达到无人驾驶水平的现阶段,智能网联汽车的制造商和驾驶员应当承担事故责任。

综上所述,关于智能网联汽车应设定的安全法规和民事赔偿责任的承担者,应随自动驾驶汽车的发展逐渐明确。

2 政策对比

2.1 美国

美国尚未颁布相关联邦法规,仅向各州政府提供了指导方针。美国交通运输部于2017年发布报告,针对智能网联汽车的安全性提出了一套详细的标准化建议,并鼓励智能网联汽车的测试公司进行自我安全性评估,获得了公众的信任和接受,还鼓励各测试公司自愿收集智能网联汽车道路测试数据,但要求数据内容必须包括“在事故发生前、事故发生时和事故发生后,人类安全驾驶员是否在控制车辆”的相关信息点。关于民事赔偿责任的规范,建议各州政府在智能网联汽车的驾驶人、管理者和所有人之间进行责任分配[17]。

美国交通运输部于2018年发布的报告中,鼓励将带有自动驾驶系统的测试车辆安全、有效地整合到现有道路系统中,促进测试车辆与常规车辆、行人和其他道路使用者进行互动。此外,美国交通运输部还进一步指出各州政府的主要责任是“对安全驾驶员进行驾驶资格考核,对智能网联汽车进行注册,制定和执行相关的交通法规,定期进行安全检查,制定民事赔偿责任和车辆保险规定,规划、建造、管理和运营道路交通基础设施”[18]。

2015年12月,美国加利福尼亚机动车管理局制定的智能网联汽车道路测试规范草案,要求车内必须配备一名人类安全驾驶员和一个“事故数据记录器”,记录器至少记录在发生碰撞前30 s的数据。此外,还要求测试主体提供“功能安全计划”,用以确定并评估智能网联汽车在测试期间可能发生的危险情况[19]。2018年2月,在智能网联汽车道路测试现有规范的基础上,加利福尼亚州机动车管理局颁布了名为《自动驾驶汽车测试》的规范,该规范是全世界范围内首次允许无人类安全驾驶员的智能网联汽车在开放道路上行驶,过程中仅需要车辆与远程监控器或远程操作员保持信息交互。加利福尼亚州还要求所有测试主体提交年度脱离接触报告,报告可供研究人员和公众通过网络获得,并且测试主体须承担因智能网联汽车造成的任何人身伤害、死亡或财产损失[20]。

2.2 德国

《德国道路交通法》中第23条提到,驾驶员可能因与驾驶无关的事情分心或以其他方式忽略驾驶任务[21]。该法规对于配备自动驾驶系统的车辆已经缺乏适用性,无法满足智能网联汽车的实际需求。但鉴于在测试阶段车辆仍然由人类安全驾驶员控制,现阶段相关法规仍然可以暂时满足使用需求[22]。但未来必然需要制定新规,用以限制智能网联汽车驾驶员的行为,特别是受高级别自动驾驶系统影响而产生的行为。

德国政府于2017年对《德国道路交通法》进行了修改,该法律专门针对拥有3级自动驾驶系统的车辆提出了约束条件,要求智能网联汽车的运行必须遵守交通法规,要有能力识别在何种条件下需要由人类安全驾驶员进行控制,且驾驶员能够随时停用自动驾驶系统。对于拥有更高级别自动驾驶系统的车辆,测试许可证将根据申请依次颁发。该法律并不要求驾驶员始终保持全神贯注,但驾驶员必须在自动驾驶系统提示驾驶人接管车辆时立刻控制车辆。车内必须安装监视系统,用以判断事故的发生是驾驶人的过失还是自动驾驶系统的判断错误所导致的[23]。根据法律规定,仅因为自动驾驶系统故障而导致的事故,人类安全驾驶员不承担任何责任[24]。

德国现有道路交通法有两个主要问题:(1)车型覆盖面不全,当前道路交通法规并不适用于拥有3级以上自动驾驶系统的车辆。(2)缺乏对车辆监视系统的详细说明,使得数据的归属与使用缺乏透明性,使公众对数据的隐私性产生顾虑。

2.3 中国

在全球制造业格局面临重大调整的浪潮下,中国于2015年将智能汽车列入制造强国战略的第一个十年行动纲领中[25]。面对智能网联汽车带来的改变,中国工信部、公安部、交通运输部于2018年联合制定了《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》(以下简称为《规范》),针对测试主体、测试驾驶人、测试车辆等提出要求,明确省、市级政府相关主管部门可自主选择测试路段、受理申请和发放测试号牌。

《规范》要求测试车辆须满足除耐久性以外的所有强制性检验项目要求,必须同时具备自动驾驶与人工操作两种模式,且能在任何情况下以安全、快速、简单的方式实现模式转换并设有相应的提示。《规范》还要求车辆必须具备车辆状态记录、存储及在线监控功能,能实时传回车辆运动状态信息,记录车辆发生事故或自动驾驶系统失效状况发生前至少90 s的车内视频与车辆信息。车辆的自动驾驶功能应由国家或省市认可的从事汽车相关业务的第三方检测机构进行检测验证。除上述规范外,若车辆需进行道路测试,还须符合省、市级政府发布的测试要求。

关于民事赔偿责任,根据《规范》第十六条规定,测试主体、测试驾驶人均应遵守我国道路交通安全法律法规。《规范》要求在测试期间发生的交通事故,应当按照道路交通安全法律法规认定当事人的责任,并依照有关法律法规及司法解释确定损害赔偿责任,如果构成犯罪,依法追究其刑事责任。

北京市于2017年颁布了《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则(试行)》(以下简称《细则》)。《细则》与国家颁布的管理规范相比,在测试申请方面还需要测试主体自证赔偿能力。此外,《细则》要求测试主体每月提交一次《自动驾驶测试脱离自动驾驶功能报告》。关于民事赔偿责任,《细则》认定测试驾驶员为车辆驾驶员,由市公安交管部门按照现行道路交通安全法律法规的规定进行处理,并由测试驾驶员承担相应法律责任。

北京市中关村智通智能交通产业联盟团体标准于2019年颁布了《自动驾驶车辆道路测试安全管理规范》,在北京市《细则》的基础上进一步细化了具体的测试要求。明确要求测试驾驶员在测试过程中需要全程保持注意力集中,避免分心驾驶。在每个测试车辆上必须配备测试安全员,以辅助测试驾驶员进行智能网联汽车的道路测试,测试安全员同样要求在测试过程中全程保持注意力集中,及时记录测试情况,并在必要时提示测试驾驶员接管车辆。

3 分析与建议

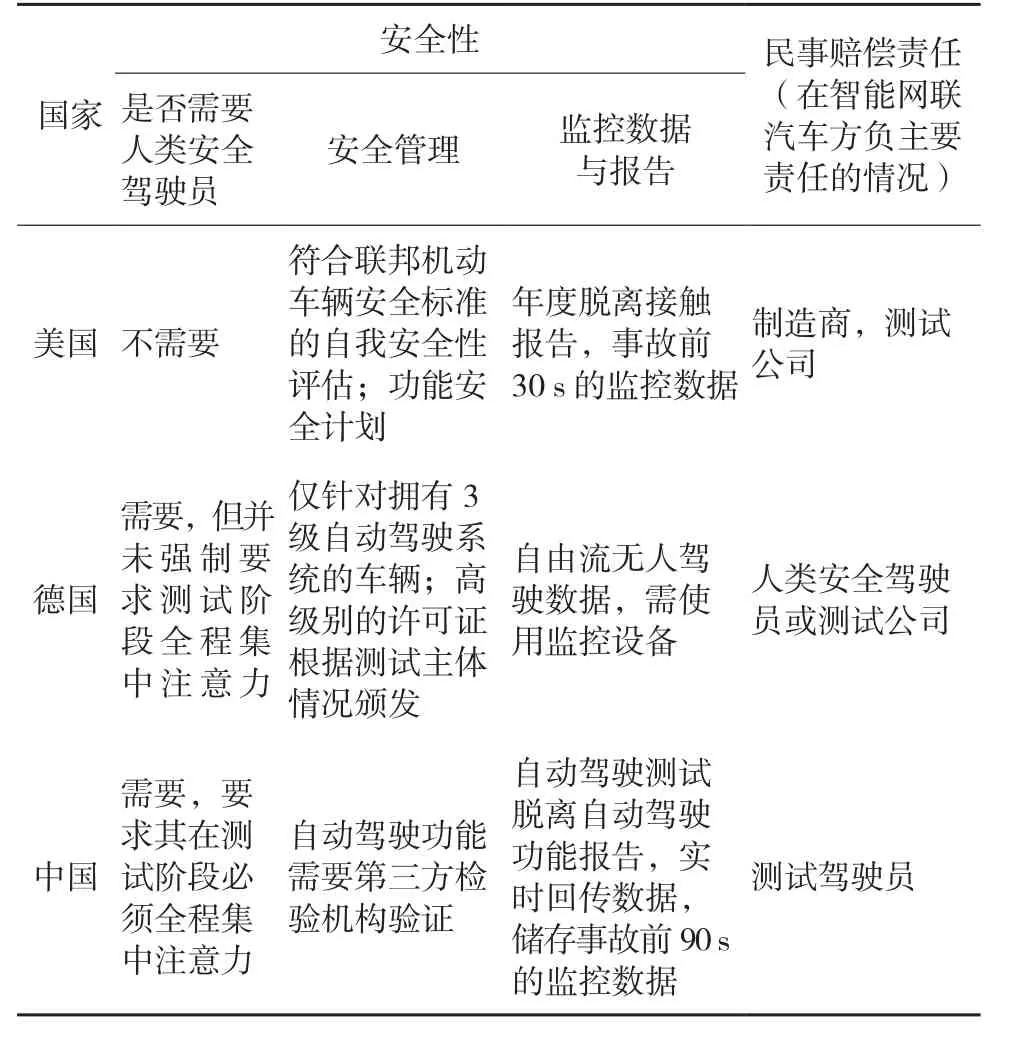

对比中国、美国、德国针对智能网联汽车在道路测试阶段相关规范的异同,提出我国智能网联汽车道路测试阶段中后期阶段相关规范的完善方向。3个国家对于车辆安全性问题与事故责任划分原则的对比,见表1。

表1 三国关于安全性与民事赔偿责任问题对比

3.1 横向对比

3.1.1 驾驶员的在场规则

对于驾驶员的在场规则,3个国家存在较大差异。(1)只有美国加利福尼亚州在测试时不需要人类安全驾驶员,但要保持对智能网联汽车的远程连续监控。(2)德国虽然要求人类安全驾驶员在车内,但并未对注意力集中程度提出要求,仅要求在自动驾驶系统提示驾驶人接管车辆时立即控制车辆。(3)中国则要求驾驶员必须在测试过程中全程保持注意力集中。

3.1.2 安全管理方面

在安全管理方面,3个国家都非常重视测试过程的安全性。(1)美国要求测试主体进行自我安全性评估,加利福尼亚州在此基础上还要求测试主体具备智能网联汽车道路测试的功能安全计划。(2)德国的规范较为简单,但目前仅允许使用拥有3级自动驾驶系统的车辆,需要人类安全驾驶员在车内并在需要的时候接管控制权,对于拥有更高级别自动驾驶系统的车辆,测试许可证将根据测试主体的申请依次颁发。(3)中国要求测试车辆的自动驾驶功能必须通过第三方检验机构验证。

3.1.3 监控数据和报告

关于监控数据和报告,美国、德国和中国都高度重视数据报告和数据维护。3个国家均要求在车内放置监控设备,以记录整个测试过程。(1)美国加利福尼亚州要求提供年度脱离接触报告。(2)北京市则是要求测试主体每月提交一次《自动驾驶测试脱离自动驾驶功能报告》,每年还会公布《自动驾驶车辆道路测试报告》,该报告是政府、公众和测试组织重要的信息来源,这些脱离数据为智能网联汽车提升技术水平、适应更多种道路环境积累了宝贵的经验[26]。

3.1.4 民事赔偿责任

关于民事赔偿责任,如果发生事故,责任方的认定是重要环节之一,但各国现有的法律尚不能将驾驶智能网联汽车产生的特殊驾驶行为囊括其中。在一起事故中,当智能网联汽车负主要责任时,美国加利福尼亚州要求测试主体承担民事赔偿责任;在德国,会根据发生事故时的情况来判断,是人类安全驾驶员,还是测试公司,亦或是两者都承担民事赔偿责任;中国则是将测试驾驶员认定为车辆驾驶员,然后按现行法律法规进行处理,并承担相应责任。

3.2 制定建议

在智能网联汽车道路测试的早期阶段,存在很多未知安全风险,而且也很难有一部规范能够适用于所有国家、所有车辆类型的测试。通过对比分析,在安全性和民事赔偿责任方面,各国的共同关注点及相关规则、规范可以作为制定更加全面的智能网联汽车测试规范的基础,也可能成为协调全球智能网联汽车测试规范的起点。

总结归纳后给出8条建议:(1)在目前智能网联汽车的道路测试中,至少应有1名人类安全驾驶员,并且集中注意力,随时准备采取控制措施。(2)如果不设置人类安全驾驶员,仅使用远程监控设备进行智能网联汽车道路测试,要求测试主体申请相关许可证,并附有相关规范。(3)人类安全驾驶员和远程监控设备都应能够随时停用自动驾驶系统。(4)人类安全驾驶员和使用远程监控设备的工作人员都需系统培训,降低因操作失误带来的风险。(5)制定完备的安全管理计划,并确保测试主体对计划的落实情况。(6)要求对测试过程智能网联汽车的运行状态进行实时记录,用以优化智能网联汽车的运行效率及车辆安全性。(7)要求测试主体提交自动驾驶测试脱离自动驾驶功能报告,并且标准化报告格式,辅助监管部门、公众与研究人员解决现有安全问题。(8)除对车辆运行状态实时记录外,还应单独记录事故前90 s左右的车辆状态和自动驾驶系统状态等信息,用以事故研判及责任认定。

4 结语

(1)讨论了中国、美国和德国关于智能网联汽车测试阶段的相关规范,对比分析了3个国家解决是否需要人类安全驾驶员、安全管理、监控数据与报告3个安全性问题与民事赔偿责任相关问题的方法,并基于3个国家的规范规则,总结提出8条建议,以策略协调的方法确保智能网联汽车测试安全。(2)未涉及到智能网联汽车标准化与智能网联汽车可识别道路等相关问题。此外,法规的受益者不仅仅是消费者,也包含着设计者。在当前阶段,甚至是未来几年内,智能网联汽车还需人类安全驾驶员的参与完成驾驶任务。如何利用法规协调好人类安全驾驶员与自动驾驶系统的关系,避免人类安全驾驶员因自动驾驶系统而产生危险驾驶行为,又能够有效地减轻驾驶员的驾驶负担,将是未来研究的重点。