聚天门冬氨酸尿素对水稻产量及田面水氮素变化的综合影响

2021-01-27王娜徐嘉翼张鑫隋世江叶鑫牛世伟

王娜,徐嘉翼,张鑫,隋世江,叶鑫,牛世伟

(辽宁省农业科学院植物营养与环境资源研究所,沈阳 110161)

水稻是我国重要的粮食作物,总产量约占全国粮食总产量的40%,其稳产高产对于保障国家粮食安全具有重要意义[1-2]。大量施用氮肥是获得水稻高产的重要措施之一,然而我国水稻氮肥当季利用率仅为20%~35%,低于世界平均水平[3-6]。氮肥除少部分被水稻吸收外,大部分通过氨挥发、淋溶或径流等方式流失到环境中,对大气和水体环境造成污染[7-10],特别是在施肥初期或者雨季,氮肥流失量更大[11]。因此,农田氮肥高投入、低利用率的传统型农业生产模式造成的资源浪费及其引起的农业面源污染已经得到了广泛关注[12]。

尿素具有成本低、养分供应快等特点,被广泛应用于农业生产中。在水稻生产中,尿素是最主要的氮素来源,尿素的转化直接关系到氮素的利用和损失[13],因此研发缓释型尿素对于控制氮肥流失十分重要。聚天门冬氨酸/盐(PASP)是一种环境友好型绿色聚合物,由天门冬氨酸单体的羧基和氨基进行分子间脱水缩合而成,除具有缓慢释放养分的优点外,还具有良好的螯合、解离和吸蓄等性能,能够螯合游离的阴离子和阳离子,解离土壤固定的养分,并吸蓄养分,形成利于作物吸收的形态,提高肥料利用率,减少养分流失,因此在农业生产中常被用作肥料增效剂和缓释剂[14-15]。PASP 与尿素复配,其包裹在尿素表面,通过自身缓慢降解逐渐释放尿素,同时PASP 还可吸附、螯合水和土壤中的养分,并富集到作物根系周围,有利于作物养分吸收,减少氮素流失,提高作物产量与肥料利用率[16-17]。苗方[18]研究发现PASP 与尿素复配能提高玉米、棉花等多种作物产量,推荐添加量为0.01%~1.5%。孙克刚等[19]研究不同添加量PASP 与尿素复配和减量施氮对小麦产量的影响,发现添加0.3%PASP结合20%减量施氮可使冬小麦增产1.3%,说明尿素中添加PASP 可以减少氮肥使用量,且作物不减产。陈秉翼[20]研究了PASP 尿素对农作物的增效机制,表明PASP促进了作物养分吸收,改善了作物养分平衡,提高了肥料利用率,对于产量提高和品质改善具有明显效果。

目前关于PASP尿素的研究主要集中在对旱作区作物增产效果和增产机制等方面,而关于PASP 尿素对水稻产量和田面水氮素变化等方面的作用效果尚不清楚,尤其关于控污效果综合评价未见报道。为此,本研究选用0.3%聚天门冬氨酸钙盐(PASP-Ca)与尿素复配,通过水稻大田试验研究基于减量施氮下PASP-Ca尿素对水稻生长、氮吸收利用及田面水氮素浓度变化的影响,并利用灰色关联度法评价PASP-Ca尿素的控污效果,旨在获得PASP-Ca尿素的最佳施肥模式,为水稻合理施肥、控制面源污染提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验地位于辽宁省盘锦市盘山县坝墙子镇烟李村。地处辽河三角洲中心地带,位于辽河、大辽河入海口交汇处,是滨海盐土和盐渍化土壤分布区。属于温带半湿润大陆性季风气候,年平均温度8.4 ℃,无霜期174 d,年均降水量612 mm。供试土壤为水稻土,中等肥力。0~20 cm 土壤基础理化性质为全氮1.58 g·kg-1、全磷17.7 g·kg-1、全钾28.7 g·kg-1、水解氮71 mg·kg-1、有效磷18.96 mg·kg-1、速效钾154 mg·kg-1、有机质17.7 g·kg-1、全盐量1.17 g·kg-1、pH 7.8。

1.2 试验材料

供试氮肥为大颗粒尿素(N 46%)和聚天门冬氨酸尿素(PASP-Ca 与尿素复配,添加量为尿素施用量的0.3%。),磷肥为磷酸二铵(P2O546%、N 18%),钾肥为氯化钾(K2O 60%)。供试水稻品种为盐丰47 号。2018年5月15日施基肥旋耕,5月20日泡田,5月22日插秧,插秧密度为30 cm×16.5 cm,9月30日收获水稻。

1.3 试验设计

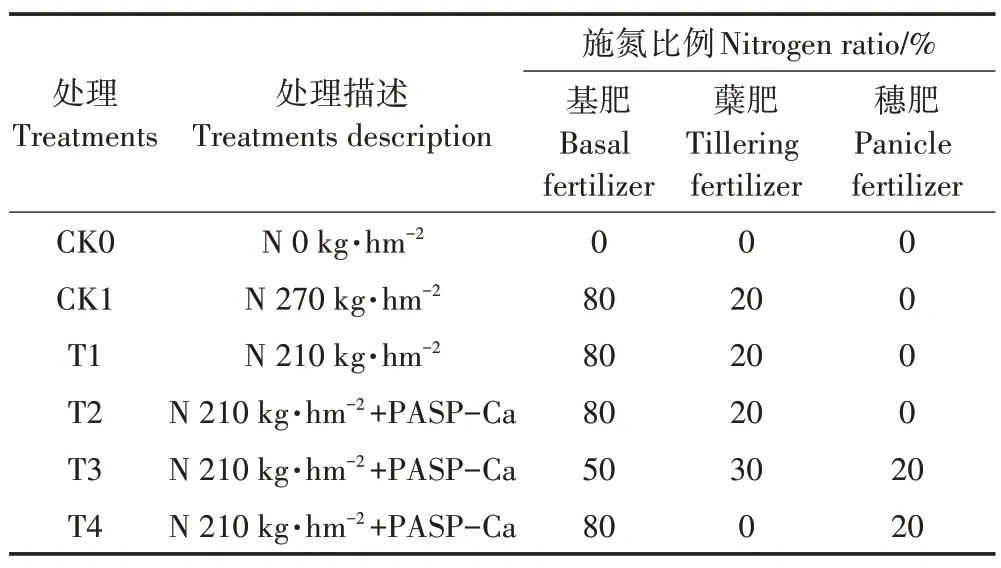

试验设置6个处理:CK0为不施肥空白处理;CK1为常规尿素+常规施氮量;T1为常规尿素+减量施氮;T2~T4 为聚天门冬氨酸尿素+减量施氮(各时期施氮比例见表1)。常规施氮量为270 kg·hm-2,减量施氮量为210 kg·hm-2。磷肥和钾肥用量分别为P2O590 kg·hm-2、K2O 90 kg·hm-2,磷钾肥全部基施。大区试验面积为400 m2,每个处理3次重复,共18个小区,小区间田埂用薄膜覆盖,防止串灌串排。田间管理与当地相同。

表1 试验处理设置Table 1 Experiment treatments

1.4 样品采集与测定

施肥后第1、3、5、7、10、15 d每日上午10:00采集田面水,水样经0.45 μm滤膜过滤后采用AA3流动分析仪(Bran Luebbe,德国)测定总氮(TN)、硝态氮()、铵态氮()浓度。水稻成熟后,每个小区采用3点取样法沿土表收割水稻地上部分,每点收割1 m2样方,测籽粒和秸秆生物量,并从中随机选取10 穴测定水稻株高、有效分蘖数,并烘干粉碎籽粒和秸秆样品,采用凯氏定氮法测定全氮含量,计算水稻的氮素累积吸收量、氮肥表观利用率。

氮素累积吸收量(kg·hm-2)=籽粒产量(kg·hm-2)×氮素含量(%)+秸秆产量(kg·hm-2)×氮素含量(%)

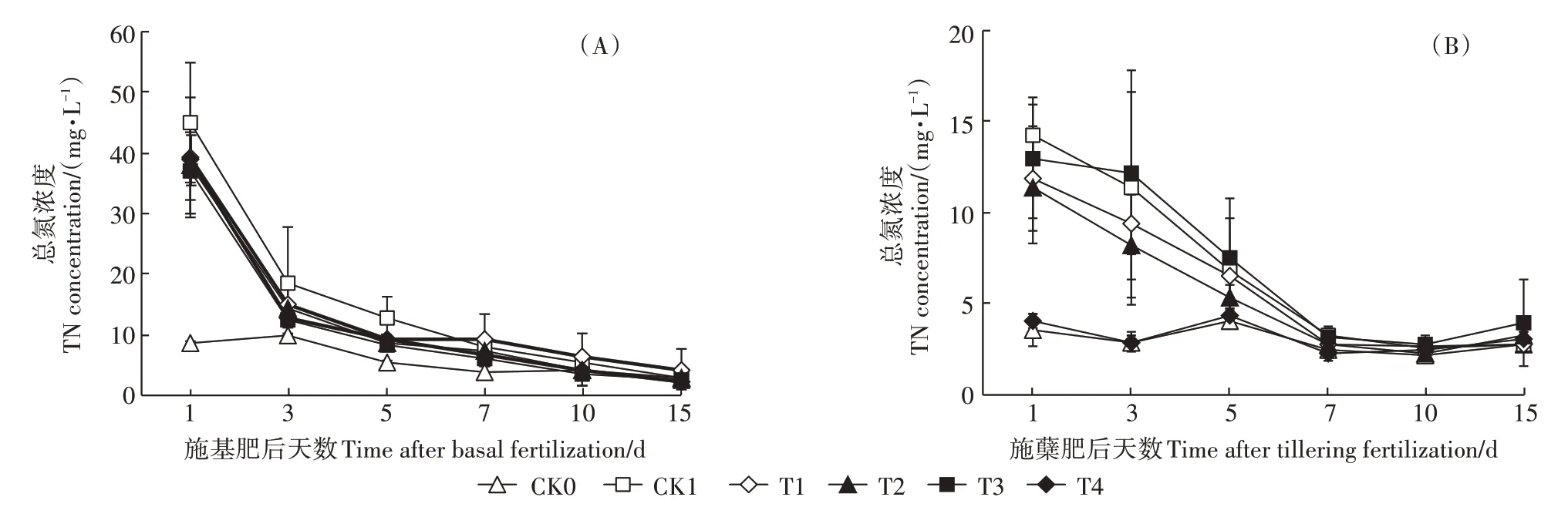

图1 施肥后田面水TN浓度变化Figure 1 TN concentrations in the ponding water after fertilization

氮肥表观利用率=(施氮处理氮吸收量-不施氮处理氮吸收量)/施氮量×100%[21]。

1.5 数据处理与分析

1.5.1 数据处理与作图

采用Microsoft Excel 2013 软件进行数据处理与作图,使用SPSS 19.0软件进行差异显著性检验。

1.5.2 灰色关联度分析

应用灰色关联度法[22]对不同施肥处理的控污效果进行综合评价。正向指标籽粒和秸秆产量、氮吸收量及氮肥表观利用率值越高越好,逆向指标基肥期TN、浓度峰值越低越好。因此选择这些指标中的最优值构建一个相对理想的“参考处理”,以“参考处理”各项指标值所构成的数列作为参考数列。以本研究中不同施肥处理下水稻产量、田面水氮素等各单项指标所构成的数列作为比较数列,计算关联系数及关联度。关联度值越高,与理想“参考处理”关联越密切,关联度值越低,与理想“参考处理”关联越远。

2 结果与分析

2.1 水稻田面水总氮动态变化

从图1 可以看出,不施肥CK0 处理田面水TN 浓度一直处于较低水平,且相对稳定。施入基、蘖肥后,常规尿素的各施肥处理田面水TN浓度均高于CK0处理,且在第1 d 即达到峰值,之后迅速下降,于第10 d降至峰值的11.82%~16.01%、17.86%~22.69%后趋于稳定。在各施肥期1~7 d,基肥期的田面水TN 浓度高于蘖肥期,尤其在施肥后第1 d,基肥期的CK1处理田面水TN 浓度最高为45.07 mg·L-1,蘖肥期TN 浓度显著低于基肥期68.35%,这说明基肥期氮素流失风险高于蘖肥期。同时在峰值期,各施肥期T1 处理田面水TN 浓度分别低于CK1 处理12.70%、17.23%,差异不显著,这说明减量施肥能够降低田面水TN浓度。

施基肥1~7 d 内,添加PASP-Ca 的T2、T3 和T4 处理田面水TN 浓度均低于T1 处理,其中T3 处理TN 浓度降低了5.60%~34.17%,差异不显著。施蘖肥1~7 d内,在等施氮量情况下,T3 处理田面水TN 浓度最高,高出T1处理9.79%~30.25%,而T2处理TN 浓度最低,低于T1 处理1.60%~18.74%,差异不显著,这表明添加PASP-Ca 能够降低田面水TN 浓度,且随着施氮比例增大,田面水TN浓度呈增加趋势。

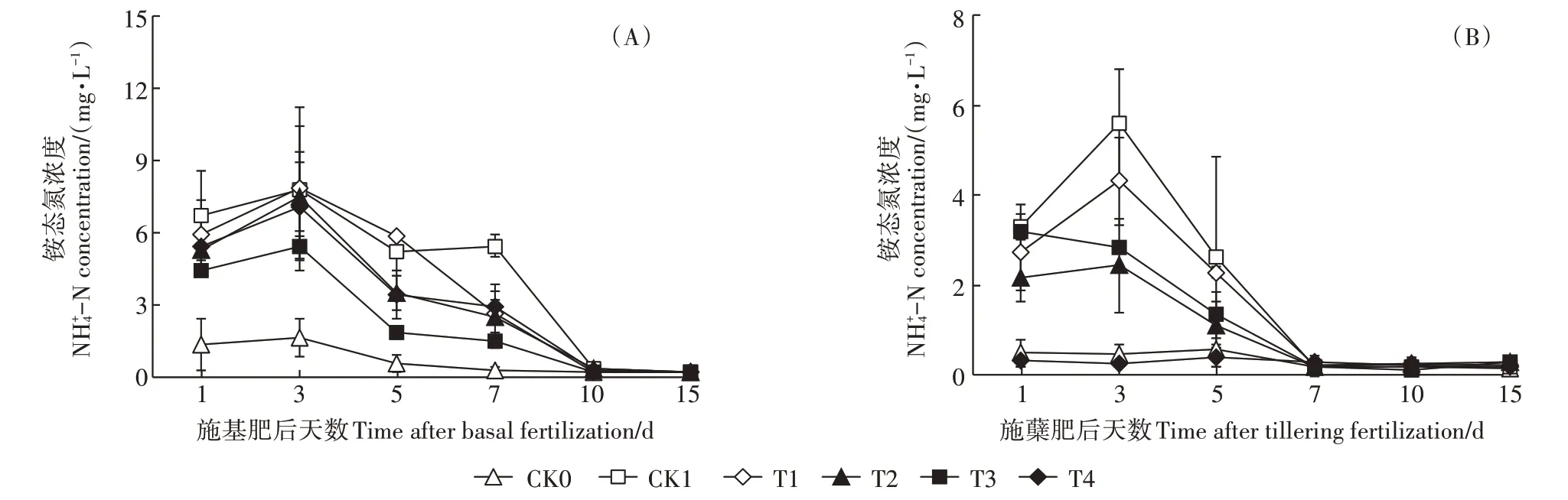

2.2 水稻田面水铵态氮动态变化

图2 施肥后田面水-N浓度变化Figure 2 -N concentrations in the ponding water after fertilization

图3 施肥后田面水-N浓度变化Figure 3 -N concentrations in the ponding water after fertilization

2.3 水稻田面水硝态氮动态变化

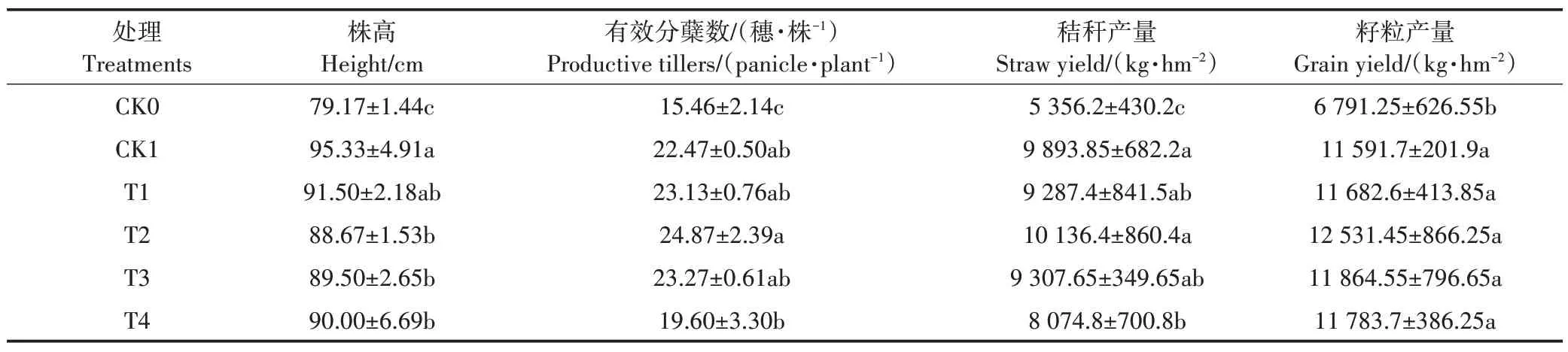

2.4 不同处理对水稻产量及构成因素的影响

如表2 所示,所有施肥处理水稻株高、有效分蘖数、秸秆产量和籽粒产量均显著高于CK0 处理,这说明施用氮肥是水稻增产的关键因素,且施氮量、肥料种类、施肥方式均影响增产效果。

T1 处理水稻株高、有效分蘖数、秸秆产量和籽粒产量与CK1处理无显著差异,说明减量施肥能够满足水稻生长养分需求。与T1 处理相比,T2、T3 处理增加了水稻有效分蘖数、秸秆产量和籽粒产量,差异不显著,这说明添加PASP可有效促进水稻生长和分蘖,使水稻增产0.87%~7.27%,且施肥时期和比例对水稻生长及产量有一定影响。

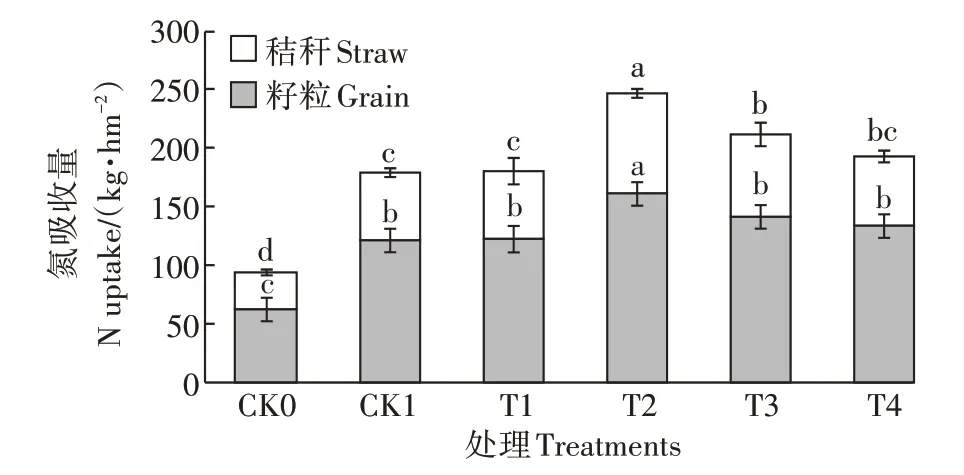

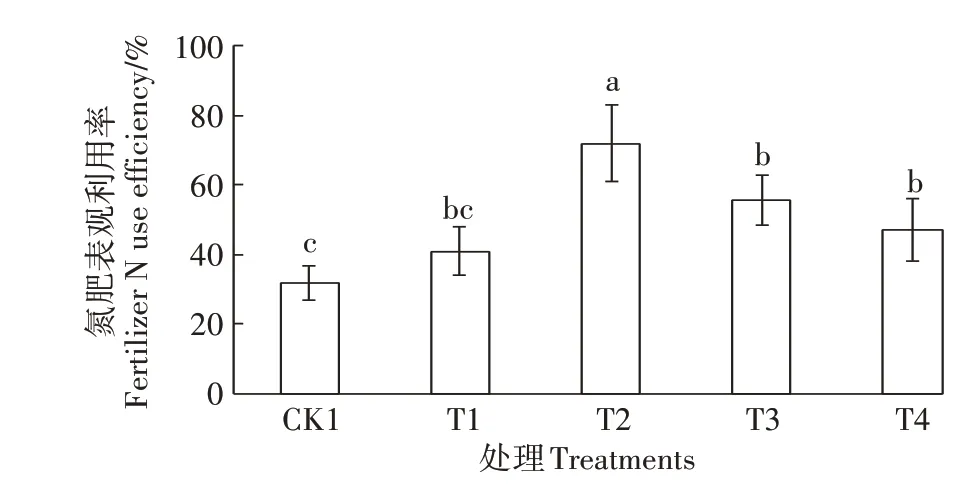

2.5 不同处理对水稻氮素吸收量和氮肥利用率的影响

如图4 和图5 所示,所有施肥处理水稻籽粒和秸秆氮吸收量均显著高于不施肥CK0 处理。与常规施肥CK1 相比,减量施氮T1 处理的水稻氮累积吸收量增加了0.39%,氮肥表观利用率提高了9.35 个百分点,但差异不显著,这说明减量施肥可促进养分吸收,提高氮肥利用率,节约了肥料,降低了因过量施肥而引起的氮素流失风险。

与T1 处理相比,所有PASP-Ca 处理均增加了水稻籽粒和秸秆氮吸收量,氮累积吸收量增加了7.05%~35.20%,尤其T2处理籽粒、秸秆氮吸收量显著增加了30.08%和46.27%,表明添加PASP-Ca 能够增加水稻氮含量。所有PASP-Ca 处理均提高了氮肥表观利用率,氮肥表观利用率提高了6.11~30.26 个百分点,尤其T2、T3 处理利用率为71.98%、55.63%,较T1处理分别显著提高了30.26、14.63 个百分点,这表明添加PASP-Ca 能够提高氮肥表观利用率,且施氮比例影响氮素吸收利用。

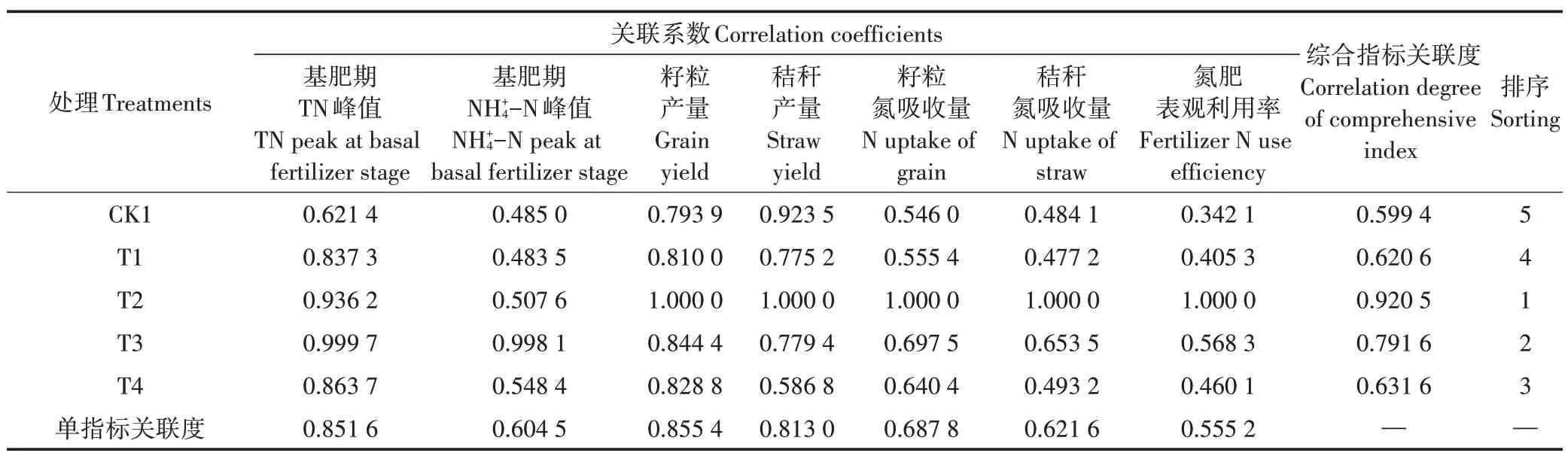

2.6 不同施肥处理控污效果综合评价

利用灰色关联度法分析不同施肥处理对田面水氮素和水稻产量、氮素吸收量以及肥料利用率等指标的综合影响并筛选出最佳的施肥模式。如表3 所示,在各单一指标关联度中,籽粒产量关联度最大为0.855 4,其次基肥期田面水TN 浓度峰值关联度为0.851 6,表明不同施肥处理对水稻产量和田面水TN浓度的影响较大。通过比较各单一指标的关联系数,发现T2 处理对水稻的籽粒、秸秆产量和氮吸收量及氮肥利用率影响最大,T3处理对基肥期田面水的TN、浓度峰值影响最大。从综合评价结果与排序来看,所有PASP-Ca尿素处理关联度均高于T1处理,其中T2 处理关联度较高,其次是T3 处理,常规施肥CK1处理关联度最低。

表2 不同处理水稻株高、有效分蘖数及产量Table 2 Plant height,effective tiller number,and rice yield under the different treatments

图4 不同处理水稻氮吸收量Figure 4 N uptake by rice under the different treatments

图5 不同处理水稻氮肥表观利用率Figure 5 Fertilizer N use efficiency under the different treatments

表3 关联系数、关联度及综合评价排序Table 3 The correlation coefficients,correlation degree,and comprensive evaluation sorting

3 讨论

3.1 不同处理对田面水氮素动态的影响

了解田面水中不同形态氮素动态变化,有助于准确评价氮素流失风险及控污效果。本试验中,各施氮肥处理田面水TN 浓度均高于不施肥CK0 处理,这说明氮肥是田面水氮素浓度增加的主要来源。施肥后田面水TN 浓度在第1 d 即达到峰值,随后迅速下降,至第10 d后趋于稳定,可见施肥10 d内是控制氮素流失的关键时期,这与杨坤宇等[23]、唐敏等[24]研究结果一致。各施肥期T1 处理田面水TN 浓度均低于CK1处理,其峰值期分别低于CK1 处理12.70%、20.82%,这说明减量施肥能够降低田面水TN 浓度,进而降低施肥对农田生态系统造成的环境风险。在减量施氮情况下,添加PASP-Ca的T2处理田面水TN浓度低于T1 处理,这可能是由于PASP-Ca 延缓尿素水解及向田面水释放养分,从而降低了田面水TN 浓度。T3 处理基肥期田面水TN 浓度低于T2 处理,而蘖肥期高于T2 处理,这说明施肥比例对田面水TN 浓度有影响,随着施氮比例的增大而增加,因此要合理施肥以满足不同时期水稻生长养分需求,减少稻田养分流失。基肥期的田面水TN 浓度高于蘖肥期,尤其是施入基肥后第1 d,这表明泡田期是稻田氮素流失的主要风险期,因此要合理灌溉,严禁排泡田水。

3.2 不同处理对水稻产量、氮素吸收量及氮肥利用率的影响

本试验中,所有施肥处理的水稻产量均高于不施肥处理,这说明稻田自然环境中氮供给不足,因此水稻生产中人为补充氮肥是必要的。氮肥使用量由270 kg·hm-2减至210 kg·hm-2,可促进水稻增产0.78%,增加水稻养分吸收量0.39%,提高氮肥表观利用率9.35 个百分点,这说明在保证水稻稳产情况下,适量减少施肥量,实施源头控制,可以降低氮肥流失风险。

减量施肥增产效果不显著,因此在减量施肥基础上添加了PASP-Ca。与常规尿素相比,所有PASP-Ca尿素处理使水稻增产0.87%~7.27%,氮累积吸收量增加了7.05%~35.20%,氮肥表观利用率提高了6.11~30.26个百分点,可见添加PASP-Ca实现了氮肥减施、水稻增产和肥料高效利用等综合效果。这一方面是由于添加PASP-Ca 抑制了氮素过快释放,延长了尿素肥效,实现了养分释放与水稻生长需肥规律协调一致,提高了肥料利用率。另一方面,PASP-Ca 能够吸附、螯合田面水和土壤中的养分,形成可利用形态氮,富集到水稻根系附近,有利于水稻养分吸收和干物质积累,促进水稻增产。

3.3 不同施肥处理控污效果的综合评价

利用灰色关联度法对上述与稻田控污相关的主要指标进行综合评价,筛选出控污效果最佳的施肥模式,克服了利用单一指标评价控污效果的弊端,能真实地反映不同施肥处理的实际控污效果。选择田面水氮素浓度、水稻产量和氮素吸收量以及肥料利用率等为主要比较指标,应用灰色关联度法对不同施肥处理的控污效果进行综合评价是可行的。本试验中,应用灰色关联度法对各单一指标进行关联分析,发现籽粒产量关联度最大,其次是基肥期田面水TN浓度,因此推荐水稻籽粒产量和田面水TN浓度作为不同施肥处理控污效果的主要评价指标。通过比较各单一指标的关联系数,T2 处理对籽粒产量、秸秆产量和氮吸收量及氮肥利用率影响最大,T3处理对基肥期田面水TN、NH+4-N 浓度峰值影响最大,这表明T2 处理施氮比例和时期所供给养分与水稻需肥规律一致,有利于水稻养分吸收和干物种积累,促进水稻增产,提高氮肥利用率,而T3 处理施氮比例和时期有利于降低田面水不同形态氮浓度。从综合评价结果与排序来看,所有PASP-Ca 尿素处理关联度均高于T1 处理,其中T2 处理关联度最高,其次是T3处理,常规施肥CK1处理关联度最低,这表明添加PASP-Ca 和减量施氮对于稻田氮素流失具有较好的防控作用,其中PASP-Ca 是影响水稻控污效果的主要因素,减量施肥是次要因素,施肥比例是一般因素。综上所述,应用灰色关联度法对不同施肥处理的控污效果进行综合评价,筛选出T2 处理为最佳的施肥模式,兼顾水稻增产和肥料减施,对于保护粮食安全和环境安全具有双重意义。本研究仅是一年大田试验结果,有待于进一步开展多年田间熟化验证,以保证该技术模式的推广应用效果。

4 结论

(1)减量施氮处理降低了田面水氮素浓度,尤其在施肥后第1 d,田面水TN 浓度显著降低,节约了肥料,保证了水稻稳产。

(2)减量施用PASP-Ca 尿素,基、蘖肥施氮比例为80%、20%,能够有效降低田面水氮素浓度,尤其显著降低田面水浓度,是值得推荐的一种控污施肥模式。

(3)减量施用PASP-Ca 尿素能够有效增加水稻籽粒、秸秆产量和氮素吸收量,促进水稻增产,提高氮肥利用率。

(4)PASP-Ca尿素能够在一定程度上保障水稻产量,降低田面水氮素浓度,是辽宁省稻区面源污染防控中值得推广的一种技术模式。