非肽类孤啡肽受体拮抗剂C-24对大鼠急性心肌缺血后心律失常的影响

2021-01-27陈司坤解梦莉韩毅郭政

陈司坤,解梦莉,韩毅,△,郭政

急性心肌缺血后常出现的严重心律失常是导致心源性猝死的重要原因[1]。其中,急性心肌缺血后交感神经过度激活,感觉神经肽和炎性因子产生增多是诱发心房颤动的主要原因之一[2]。孤啡肽(N/OFQ)是一种内源性阿片肽,本课题组前期研究发现急性心肌缺血后N/OFQ分泌增多,其拮抗剂UFP-101可以降低缺血性心律失常的发生率[3]。也有研究发现N/OFQ参与脓毒症反应的早期阶段,UFP-101预处理可使脓毒症模型大鼠血浆肿瘤坏死因子(TNF)-α和白细胞介素(IL)-1β浓度降低,提示孤啡肽受体拮抗剂可能通过调节心肌组织中炎性因子来影响缺血后心律失常的发生[4]。2006年,Goto等[5]发现了一种新化合物compound-24(C-24)。该化合物对N/OFQ受体(ORL1)有高亲和力和选择性,且很容易穿透血脑屏障,可改善由帕金森病导致的运动障碍[6],但目前鲜见其在心脏组织中的研究。本研究旨在探讨N/OFQ拮抗剂C-24对急性心肌缺血后心律失常的影响。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 实验动物清洁级健康雄性SD大鼠50只,6~8周龄,体质量250~280 g,购自山西医科大学实验动物中心。动物适应性喂养1周后进行实验,本研究得到山西医科大学机构动物护理和使用委员会的批准。

1.1.2 仪器与试剂实验仪器:AlC-V8小动物呼吸机(上海澳尔科特公司);BL-420F生物信号采集与分析系统(成都泰盟软件有限公司);酶标仪(美国赛默飞公司)。试剂:C-24(英国Tocris Cookson公司);TNF-α、IL-1β酶联免疫吸附测定(ELISA)试剂盒(江苏酶免生物科技公司)。

1.2 方法

1.2.1 C-24浓度梯度设计基于拮抗参数pA2计算C-24的理论最佳有效浓度,pA2指激动剂剂量提高至原浓度2倍时,产生与原浓度相同效应时所需拮抗剂的摩尔浓度的负对数,其 计 算公式 为pA2=-log[I]。研 究 发现C-24的pA2值 为9.12[7],UFP-101的pA2值为7.30[8],本课题组前期研究发现UFP-101减少急性心肌缺血后心律失常发生的最佳有效浓度为1×10-9mol/L[3]。再结合公式pA2=-log[I],计算出C-24理论最佳有效浓度为1.51×10-11mol/L,根据该浓度设计浓度梯度1×10-13、1×10-11、1×10-9mol/L。

1.2.2 实验分组及大鼠急性心肌缺血模型的建立按照随机数字表法将50只大鼠分为假手术组(Sham组)、冠脉结扎组(CAO组)和C-24组(C组);根据拮抗剂的浓度梯度,将C组分为3个亚组:即C-Ⅰ组(1×10-13mol/L)、C-Ⅱ组(1×10-11mol/L)、C-Ⅲ组(1×10-9mol/L),每组10只。大鼠称质量后用质量分数为25%的乌拉坦进行腹腔麻醉(1.2 g/kg),麻醉满意后将大鼠仰卧位固定于操作台上,连接生物信号采集处理系统,以Ⅱ导联连接心电图,持续监测大鼠心电数据;然后气管切开并插入气管导管,连接小动物呼吸机进行机械通气,呼吸机设置潮气量8 mL/kg,呼吸频率70次/min。稳定后自大鼠颈动脉插管至左心室,持续监测大鼠心功能。C组各亚组于结扎前10 min按照1 mL/kg体质量经尾静脉注射相应浓度C-24,Sham组和CAO组注射等体积生理盐水。10 min后在左侧第4肋间开胸暴露心脏,Sham组只开胸穿线不结扎;CAO组和C组以5-0无损伤缝线于左心耳右缘冠状动脉左前降支起点下2 mm处进针结扎,可见Ⅱ导联ST段抬高并逐渐与QRS波融合,心脏前壁逐渐变白,出现心律失常,提示造模成功。冠脉结扎15 min后处死大鼠,取大鼠心肌组织于-80℃冰箱中保存。

1.2.3 各组大鼠心率变异性(HRV)检测造模过程中动态监测大鼠15 min内的心电信号,使用RM6240生物信号采集处理系统分析HRV指标。HRV时域分析指标包括RR间期标准差(SDNN)、相临RR间期差的均方根(RMSSD);频域分析指标包括标准化低频功率(LFnorm)、标准化高频功率(HFnorm)及低高频比值(LF/HF)。

1.2.4 各组大鼠心功能检测大鼠麻醉且插入气管导管后,行左心室置管术监测大鼠左心室收缩压(LVSP)、左心室舒张末压(LVEDP)、心率(HR)、左心室压力上升和下降最大变化率(±dp/dtmax)。

1.2.5 大鼠心律失常评分记录各组大鼠冠脉结扎后15 min内心律失常发生次数并进行评分。心律失常包括以下几种类型:室性早搏(VEB)、室性心动过速(VT)和心室颤动(VF)。具体评分标准如下[9]:0分,<50个VEB;1分,≥50个VEB;2分,1~5次VT;3分,≥6次VT;4分,1次VF;5分,2~5次VF。

1.2.6 ELISA检测心肌组织TNF-α和IL-1β水平取-80℃保存的心肌组织,以9 mL/g加入PBS后进行手工研磨,于4℃、2 000 r/min离心20 min,收取上清后按照ELISA试剂盒说明书步骤进行操作,在酶标仪450 nm波长下测定光密度(OD)值并根据标准曲线计算TNF-α和IL-1β水平。

1.3 统计学方法采用SPSS 23.0软件进行统计分析。正态分布的计量资料采用均数±标准差(±s)表示,多组间比较采用单因素方差分析,组间多重比较采用LSD-t检验,检验水准α=0.05。非正态分布计量资料采用中位数和四分位数[M(P25,P75)]表示,采用Kruskal-WallisH检验,组内多重比较采用Mann-WhitneyU检验,并对检验水准α'按Bonferroni法进行校正。相关性分析采用Pearson相关。

2 结果

2.1 急性心肌缺血模型建立情况实验过程中因实验操作不当死亡2只(Sham组1只,CAO组1只),因麻醉药物过量死亡1只(C-Ⅱ组),因心律失常死亡3只(CAO组1只,C-Ⅱ组1只,C-Ⅲ组1只),以上均被剔除并重新补充标本。

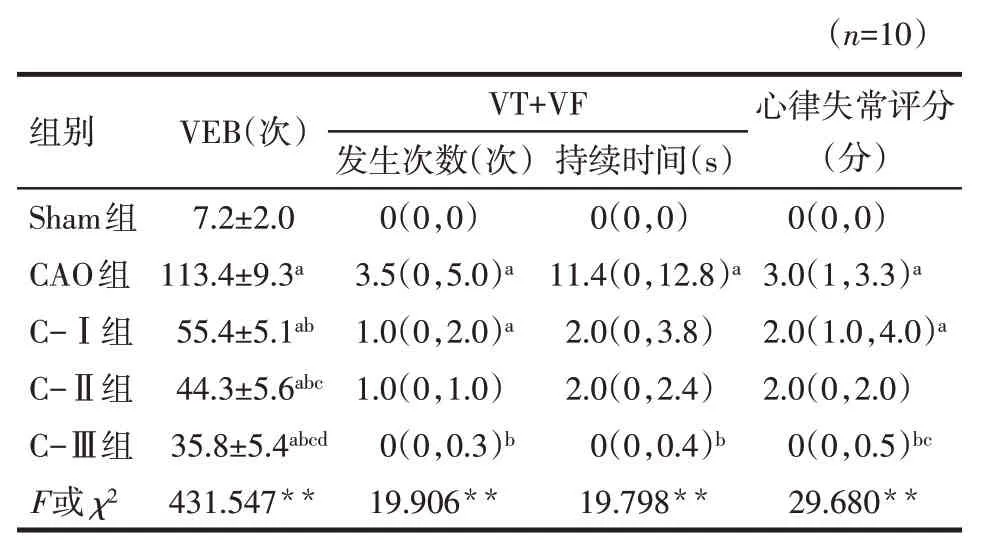

2.2 各组大鼠冠脉结扎后心律失常变化情况与Sham组比较,CAO组、C-Ⅰ组、C-Ⅱ组和C-Ⅲ组VEB次数明显增加,CAO组VT+VF的发生次数增加,持续时间延长,心律失常评分升高(P<0.05);C-Ⅰ组VT+VF的发生次数增加,心律失常评分升高(P<0.05)。与CAO组比较,C-Ⅰ组、C-Ⅱ组和C-Ⅲ组VEB发生次数明显减少(P<0.05),C-Ⅲ组VT+VF发生次数减少,持续时间缩短,心律失常评分明显下降(P<0.05)。与C-Ⅰ组比较,C-Ⅱ组、C-Ⅲ组VEB发生次数明显减少(P<0.05),C-Ⅲ组心律失常评分明显降低(P<0.05)。见表1。

Tab.1 Comparison of cumulative arrhythmia within 15 minutes after coronary occlusion between five groups of rats表1 5组大鼠冠脉闭塞后15 min内累计心律失常发生情况比较

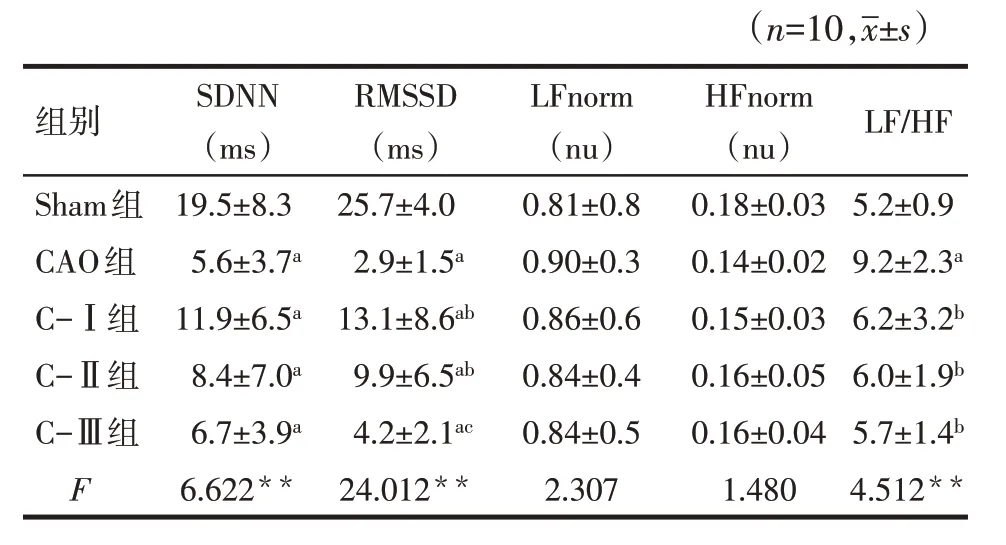

2.3 各组大鼠冠脉结扎后HRV变化情况 与Sham组比较,CAO组、C-Ⅰ组、C-Ⅱ组、C-Ⅲ组SDNN、RMSSD均明显降低(P<0.05),CAO组LF/HF升高(P<0.05)。与CAO组比较,C-Ⅰ组和C-Ⅱ组RMSSD明显增高(P<0.05),C-Ⅰ组、C-Ⅱ组、C-Ⅲ组的LF/HF明显降低(P<0.05)。各组间LFnorm和HFnorm比较差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。

Tab.2 Comparison of HRV within 15 minutes after coronary occlusion between five groups of rats表2 5组大鼠CAO后15 min内HRV比较

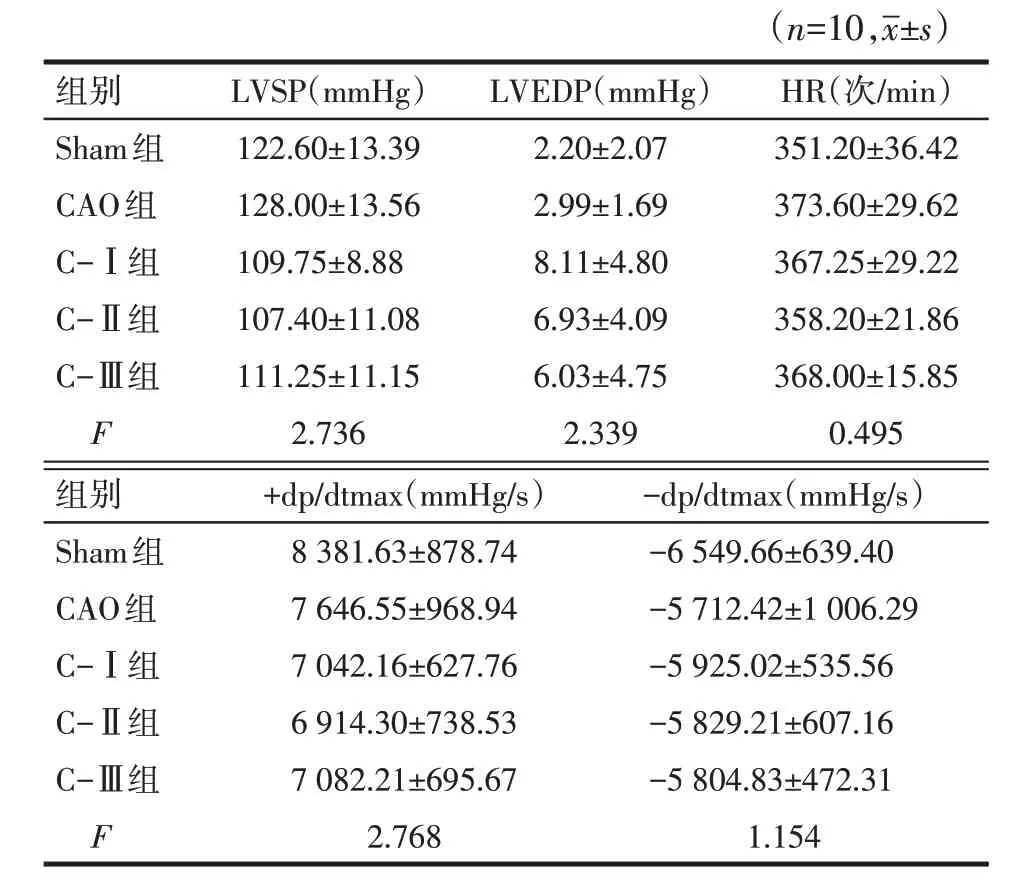

2.4 各组大鼠冠脉结扎后心功能指标变化情况5组大鼠LVSP、LVEDP、HR、+dp/dtmax和-dp/dtmax比较差异均无统计学意义(均P>0.05),见表3。

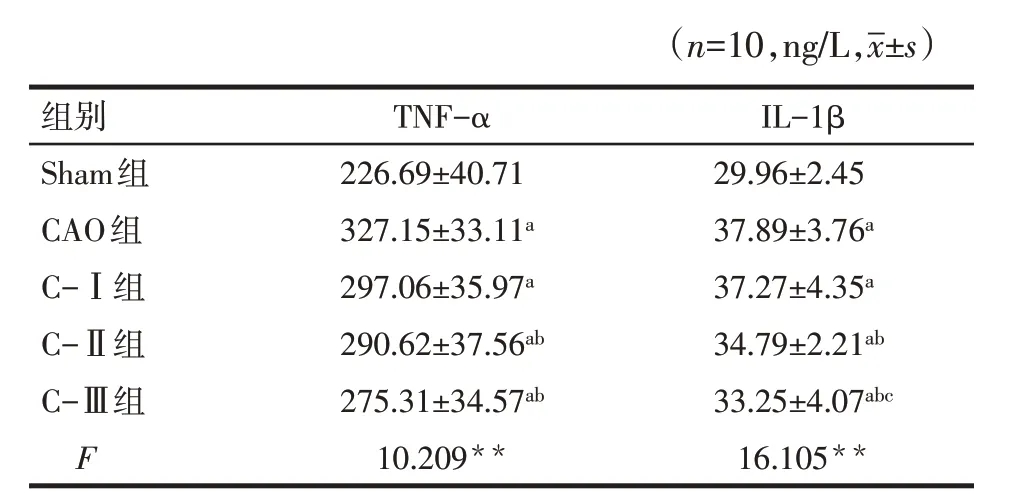

2.5 各组大鼠冠脉结扎后TNF-α和IL-1β变化情况与Sham组比较,CAO组、C-Ⅰ组、C-Ⅱ组和C-Ⅲ组TNF-α和IL-1β水平明显增加(P<0.05);与CAO组比较,C-Ⅰ组TNF-α和IL-1β水平差异无统计学意义(P>0.05),C-Ⅱ组和C-Ⅲ组则明显下降(P<0.05)。C-Ⅱ组和C-Ⅲ组TNF-α和IL-1β水平差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

Tab.3 Comparison of various indexes of heart function after coronary artery occlusion in five groups of rats表3 5组大鼠冠脉结扎后心功能各指标的比较

Tab.4 Comparison of inflammatory factors in 15 minutes after coronary occlusion between five groups of rats表4 5组大鼠冠脉闭塞后15 min内炎性因子水平比较

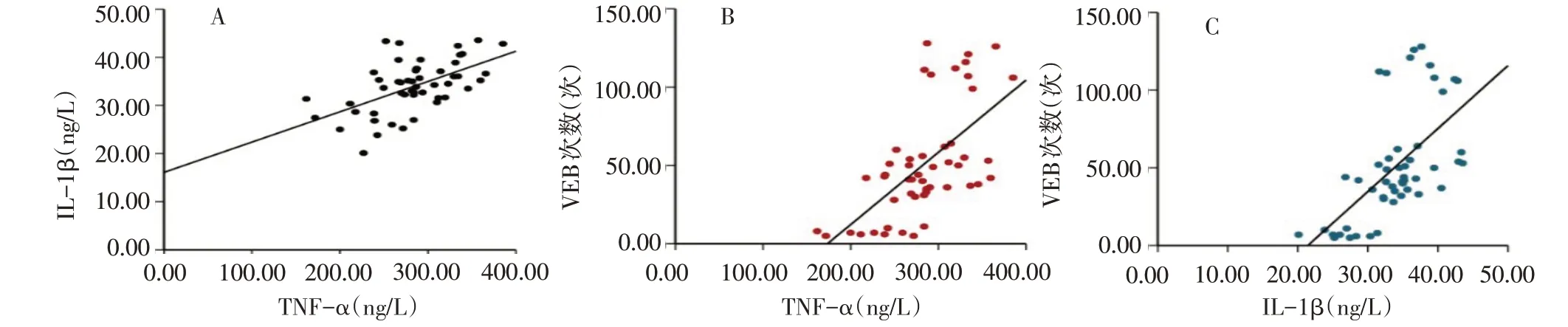

2.6 VEB发生次数和TNF-α、IL-1β水平的相关性TNF-α与IL-1β水平呈正相关(r=0.564,P<0.01)、VEB发生次数与TNF-α、IL-1β呈正相关(r分别为0.620、0.609,均P<0.01),见图1。

Fig.1 Scatter plot analysis of correlation between the occurrence of VEB and the levels of TNF-αand IL-1β图1 VEB发生次数和炎性因子TNF-α、IL-1β水平的相关性分析散点图

3 讨论

急性心肌梗死后心律失常是多种因素共同作用的结果,包括儿茶酚胺[10]和感觉神经肽[11]的大量释放。N/OFQ是感觉神经肽的一种,其在全身多个器官中均有表达,主要分布于中枢神经系统和脊髓等痛觉调节系统[12]。有研究发现在急性心肌梗死后,心脏背根神经节及脊髓N/OFQ表达明显增多,同时其受体ORL1在急性心肌梗死后心脏表面表达增多[13]。

HRV能客观地反映交感神经和迷走神经的活性变化及两者的平衡状态,本研究结果显示CAO组冠脉结扎后SDNN、RMSSD均显著降低,LF/HF比值明显增高,表明急性心肌梗死后交感神经过度激活;而C-24预处理后LF/HF比值明显降低,SDNN、RMSSD较CAO组升高,提示C-24可以有效地降低交感神经的活性,进而减少急性心肌缺血后心律失常的发生。本课题组前期研究发现N/OFQ可通过上调β1受体外化影响交感神经的激活[14],提示C-24降低交感神经活性与调节β1受体表达有关,后续实验将对该机制进一步探究。

炎性因子增多是导致缺血后心律失常发生的原因之一,其中TNF-α可以通过多种途径影响心肌电生理,延长动作电位时程,减慢心肌细胞复极化,从而产生传导障碍和异常自律性的增加,导致各种心律失常的发生;同时TNF-α还可诱导内皮细胞产生IL-1、IL-6[2]。IL-1β可以促进炎性因子释放和炎症级联反应的发生,导致心肌电生理异常,产生促缺血性心律失常的作用[15]。TNF-α和IL-1β还能通过协同作用增强梗死后心肌的炎症反应[16]。本研究中使用C-24预处理后心肌组织中TNF-α和IL-1β水平均明显降低,相关性分析结果显示两者呈正相关,表明C-24可明显减少急性心肌缺血后心肌组织中炎性因子的产生,对降低缺血后心律失常的发生有积极作用。

本研究通过比较3个浓度C-24对大鼠急性心肌梗死后心律失常发生的影响发现,C-24预处理后VEB次数明显减少,其中最高浓度组VT和VF发生次数及持续时间显著减少,心律失常评分显著降低。相关性分析结果显示,TNF-α、IL-1β水平与VEB发生次数均呈正相关,提示非肽类孤啡肽受体拮抗剂可以通过降低炎性因子水平进而减少缺血性心律失常的发生。此外,由心功能指标结果可知,C-24对心功能无明显影响。有研究发现在大鼠星状神经节神经元中,C-24会阻断N/OFQ介导的Ca2+电流抑制[17]。此外,在电生理学研究中,C-24还可以阻断N/OFQ诱导的G蛋白偶联的内向整流钾电流[18]。笔者分析C-24导致心律失常发生的原因还可能与其调节钙离子通道或钾离子通道有关。后续实验将对C-24作用于ORL1的具体机制进行研究。