两副对联 一段传奇

2021-01-25胡西林

胡西林

时间有腿,跑得真快,都没感觉眨眼,《中国收藏》杂志20岁了。我与《中国收藏》的故事有很多,提笔时最先想起的,是多年前我在西泠拍卖工作时,因为沈增植的一副对联,让我因缘际会了一段佳话的往事。

2008年8月的一天,我们在上海征集拍品,一位女士带着几件作品前来应征。女士举止矜持而文雅,每件作品都用旧纸裹着,打开一看,原装老裱,这是令征集人喜欢的作品形态。其中一件作品更是令我欢喜,为沈增植的行书七言对联:岑碣熊铭入甄选,金砂绣段助裁纰。书法欹侧朴拙,圈档满题,计十九家二十二题(其中王蘧常三题),全部出自晚清进士学人、民国著名学者和名士之笔,如此沈氏作品,难得一见。

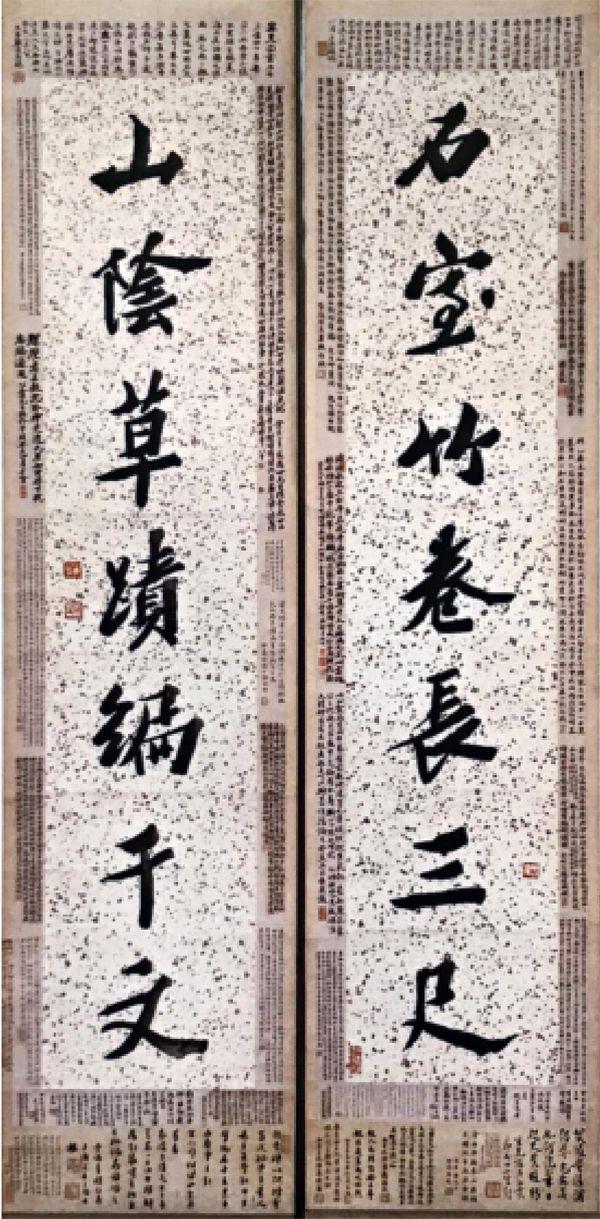

文献记载,沈增植在去世前,即1922年11月20目的午后,曾撰有两副七言对联,分别书于五尺对开的单宣和白冷金笺上。数小时后,也就是这一天的傍晚,他突然发病,第二天凌晨就驾鹤西去了。两副对联中其一就是女士送来的这副,另一副书法同样欹侧朴拙,内容为“石室竹卷长三尺,山阴草迹编千文”。前一副署双款“宝生仁兄属”“寐叟”,钤“沈增植印”“海日楼”两枚白文方印;后一副未署款,显然尚未确定对联用处。

遗憾的是,因为底价未能达成一致,那天女士没有留下作品。但是这副对联在我的脑子里生了根。

沈增植是学问大家、书法宗师,晚年病苦缠身,严重影响了他的精神状态,以至于在这一年的大年初一,康有为赠诗沈增植时有“君既延龄度苦厄,予将饮酒观我生”之句,其中“延龄”是指光绪二十一年进士、历官多任的江西提学林开暮(字贻书)曾经测命沈增植命止72岁,如今年至七十有三,又度新岁,便是“延龄”。

沈增植绝笔 七言对联

沈增植去世前三四个月,因为久目未便,腹胀难忍,在一次大便时用力过猛阻塞了尿路,让他吃尽苦头,最后以皮管导尿才暂缓了苦痛(据王国维致罗振玉信)。不过在作这两副对联时,他的身体状况尚可,前一天晚上更是睡眠极佳,还自云有好梦相伴,第二天清晨早早就起床了。所以撰联时他平静如常,以学论艺,用典蕴藉,措辞舒缓而隽永,作书法则视己若无,结字行笔任由心画,没想到数小时后突然离世,两副对联竟然成了绝笔。其子沈慈护整理父亲遗物时,不忍将父亲绝笔移为他属,故没有将署有“宝生”上款那副对联交给宝生,而是留在了“海目楼”(沈增植斋号)中。不料,后来发生了令人沮丧的事:两副对联不知何时从沈家佚出,不知所踪。1940年,上海华丰银行董事长、南社成员陈家栋偶然在书肆中发现了“宝生”上款这副对联并将其买下。他珍而宝之,邀人同赏,其中就有沈增植的学生杨复康和著名学者、同为南社成员的胡朴安。两人赞叹之余都认为此联即为沈增植易箦(箦为竹席床第,易箦代指人逝世)前的绝笔,是沈家的传家之宝,当归海日楼后人收藏。于是陈家栋和胡朴安分别将经过跋于其上,因为不认识沈慈护,就托人辗转,玉成此事。

父亲绝笔失而复得,沈慈护欣喜万分,他萌生了请父亲生前好友及弟子在对联裱边圈档题跋的想法。为此他费时30余年,邀约20人,沈金鉴(时任浙江省长)、周善培、王甲荣(王蘧常父亲)、马一浮、王蘧常、谢无量、盛沅、宝璇、诸宗元、叶恭绰、夏敬观等尽在其中。不夸张地说,在沈慈护的辛勤张罗下,这副绝笔对联被题成了有着丰富内涵的一本“书”。奇怪的是,有几位与沈增植关系密切且重要的人物却不在其中,比如朱祖谋、陈三立、康有为、陈夔龙、郑孝胥、王乃征、罗振玉、王国维等,这令我不得其解,特别是王乃征和王国维二位。

沈增植去世那天上午,王乃征(光绪十六年进士,翰林院编修,时为湖北布政使)还曾探望过他,两人相谈甚欢,王乃征是与沈增植最后会面并聊天的老友之一。当时沈慈护守父在家,他理应知情。而王国维与其关系更为密切,虽为晚辈,但是自1915年4月经罗振玉介绍与沈增植相识后,两人一直保持来往,王国维对沈增植十分崇敬,沈增植对王国维也非常欣赏。1917年王国维从日本回国后定居上海,所居与沈增植寓所相距不远,过从尤密,其时王国维为研究唐尺还向沈增植借阅《东瀛珠光》一书(此书收有目本正仓院所藏唐尺三四种,书已绝版,沈增植藏有一部),请益尤多。沈增植学问好,专研古今律令,又治辽、金、元三史,以及西北舆地、南洋贸迁沿革诸学,但笃老不著书,以笺注自适,吟咏自娱。王国维定居上海后,沈增植每作新咏,常唱与王国维,如《赵万里年谱》中提到的:“又每见一书画或金石墨本,必招先生往,相与商榷。”王国维也一样,每作学术文章,总是先正教于沈增植。

怎么连王乃征和王国维都不在题跋之列呢?这在我脑子里留下深刻印象,没有答案,但无法忘却。这是习惯,书画鉴赏需要强记。

转眼又是一年,2009年10月西泠拍卖照例在上海征集拍品。令人高兴的是,那位女士带着对联又来了,这次一拍即合,她将这副沈增植绝笔对联交由西泠拍卖付拍。为此我写了一篇短文,叙说经过。因为另一副对联不知所踪,我在文章的结尾为之发了感叹。世事叵测,忧心在怀,说实话,在我的心里那副对联怕是没有希望了,然后将短文交给了《中国收藏》杂志发表。

没想到刊出不久,我收到了一位熟悉的收藏家从台湾打来的电话。对方告诉我,他知道那副对联的下落:“还在世上,完好如初{”并且问我想不想看看这副对联的真容?这还用问?对方向我要地址,我这才知道,对联就在他的手上,真是让人喜出望外!不久我就收到了这副对联的大幅照片。

展阅照片后水落石出了,先前不得其解的疑问顿时消除。出乎我意料的是,這副对联裱边圈档题得更满,几无空隙,一数,39家,上面提到的朱祖谋、陈三立、康有为、陈夔龙、郑孝胥、王乃征、罗振玉、王国维等悉数其中。而我原本在读宝生上款那副对联的跋文时还在疑惑,张罗此事无论多么不容易,请20人题跋也不至于费时30余年。现在面对这张照片,尤其是读了密密匝匝的长题长跋后,我信服了。不妨再借前面的比喻说话:在沈慈护的辛苦张罗下,沈增植两副绝笔对联荟萃59位晚清民国文化名人和艺术大家倾注笔墨,已然题成一本有着丰富内涵的“大书”!为此我扩容此前的短文,以《两副对联,一段传奇》为题重述来龙去脉。

如今,沈增植的两副对联早已广为人知,且被多种著作著录,而这一切都缘于《中国收藏》。因为这本杂志,两副对联,交互两岸,盘带历史,这是多么好的文化功德与多么好的中国故事!