临近既有地铁隧道条件下沉管隧道施工试验分析及优化研究

2021-01-25高永寿

吕 洋, 高永寿

(1.中铁第六勘察设计院集团有限公司, 天津 300123; 2.河南科技大学, 河南 洛阳 471000)

0 引言

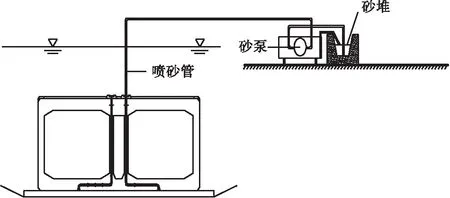

沉管隧道作为一种跨越海峡的水下构筑物,因其施工工期短,施工成本低,节约建筑材料等诸多优点被建设单位喜爱[1-2]。沉管隧道作为一种预制管节拼装施工的水下构筑物,对地基强度、变形及稳定性相比山岭隧道有更为严格的要求。砂流法是将沉管固定在预先放置的起到临时支撑作用的钢筋混凝土垫块上,然后利用压力泵将砂堆中砂水混合体经加压处理后,通过旋转的喷射嘴灌入管节底部,形成高强地基[3-4]。为了探究注砂过程中砂积盘物理形态随时间发展关系,以便精确控制注砂时间,提高沉管基础质量,本文利用试验的方法分析了砂积盘的边界效应,并在广州国际创新城金光东隧道施工中提出改进措施,提高了隧道基础施工创新城质量。

1 砂流法概述

1.1 两相流理论

两相流是指在将砂水混合物利用压力泵压入沉管隧道底部时,混合物中的砂砾和水的运动状态存在明显的差异性,根据混合物中砂砾含量、改为粒径大小将砂水混合物分为牛顿型均匀混合物和非牛顿悬浮体两类[5-7]。

对于牛顿型均匀混合体施工过程中要以混合物的粘度为施工主要控制指标,其有效粘度计算公式如式(1)所示。

ηe=η[1+2.5C+O(C2)]

(1)

式中:η为实际测量粘度;C为砂砾的浓度。

而非牛顿悬浮体中固相颗粒相比牛顿型均匀混合体[8],其中的固体颗粒浓度高、颗粒粒径小,因此施工中对于此类混合体要从流体应力出发,严格控制流体中应力,其应力张量计算公式如式(2)所示。

(2)

式中:T为应力张量;η为实际测量粘度;A为一阶Rivlin-Ericksen张量。

1.2 施工概述

砂流法是一种处理沉管隧道硬质地基的常用方法[9]。砂流法的工作原理如图1所示,其核心是利用砂泵的压力,将预先准备的流砂压入沉管隧道基础底部,形成砂性垫层以填补地基和隧道管节间的空隙,砂流法施工的优缺点如下:优点有造价低、施工期间不影响正常航运、原材料要求低、施工周期短;缺点有施工工艺较为复杂、可能带来较大沉降。

图1 砂流法工作原理Figure 1 Principle of sand flow method

2 砂流法试验研究

2.1 金光隧道概况

广州国际创新城金光东隧道工程位于番禺区,是珠江两岸大学城与南岸起步区联系的主要通道。线路位于地铁四号线下游(距离约275m)、与其平行,工程起于规划金光东大道与光业大道交叉路口以北RK0+380,下穿珠江终于大学城外环路东西两侧接地点,里程分别为RK3+090、LK2+810,左右线分别长2430、2710m。工程具体位置见图2。

图2 工程位置示意图Figure 2 Schematic diagram of project location

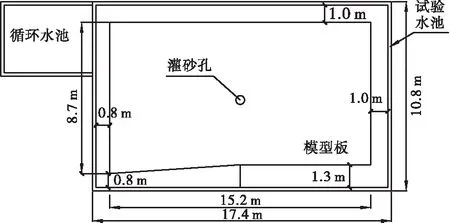

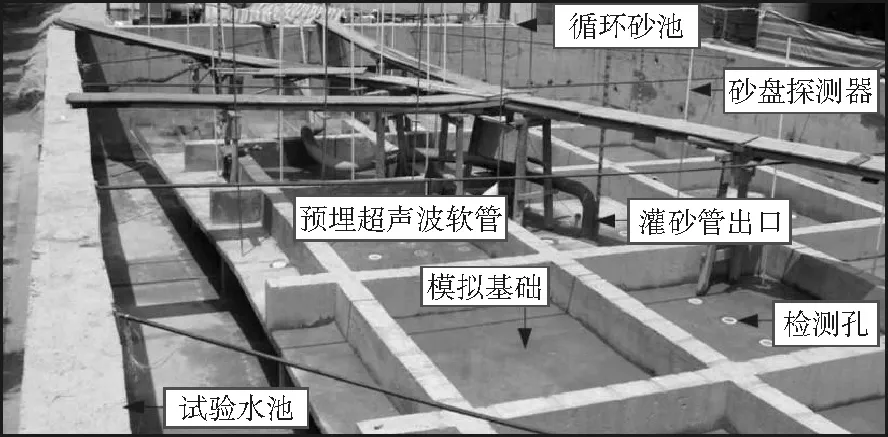

2.2 试验模型构建

为了模拟砂流法的施工参数,以金光隧道中段管节为研究对象,建立了试验水池和管节底板按1∶1的施工尺寸进行了试验研究,其尺寸示意图如3所示,其中模型板与试验水池间用混凝土试块垫高,两者空隙保持1 m以模拟实际施工中基槽深度,试验场地如图4所示。

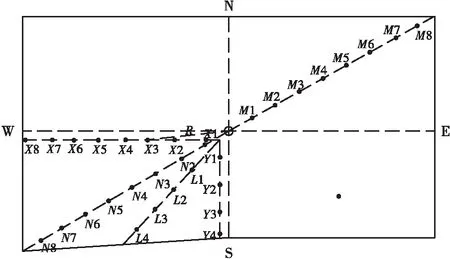

图3 试验区平面示意Figure 3 Plan of test area

图4 试验场地Figure 4 Test site

砂流法是利用压力泵将砂水混合物压入管节底板下部,因此试验中要对水泵及砂泵的输水和输砂效率加以控制,其工程参数如下:水泵、砂泵管径均15 cm,水泵流量336 m3/h,砂泵流量150~450 m3/h。

压力作为一种砂流法控制的关键指标[10],试验中测量的压力包含两种,一种是传输系统的水压力,另一种是模型板底部与试验水池坑槽的水压力,通过在喷砂管转弯处及模型板底部处喷射终端安装压力传感器测试压力,模型底板压力传感器安装平面位置示意及试验如图5所示。

(a)平面位置示意(b)试验中压力传感器

砂积盘是砂流法中的施工核心[11],砂积盘的物理形态是施工控制的关键。因此本试验特别设计了砂积盘形态探测系统以测量砂积盘在地基冲砂过程中的发展。测量系统是由底部的压力触探板竖直探杆及上部探杆固定装置组成,其实物装置如图6中(a)所示,探杆平面安装如图6中(b)所示。探杆距离模型板中心孔处距离如表1所示。

(a)实物装置

(b)探杆平面安装

根据相关研究[12-13],试验中砂水比及基槽深度是影响砂积盘形态的两个重要参数,而砂水比在1∶7到1∶9之间,基槽深度在0.9~1.1 m之间,砂积盘在沉管底板填充均匀,砂基盘与底板的空隙最小,因此本试验选取砂水比1∶8,基槽深度1 m,探究砂基盘物理形态随时间变化情况。砂流法中砂的物理力学性质对砂土地基的整体力学性质影响较大,因此对试验用砂按照相关规范要求进行了试验分析,相关参数指标如下:表观密度2.635 g/m3,有效粒径0.25 mm,连续粒径0.43 mm,限定粒径0.85 mm,自然休止角33.7°,由此可知试验用砂满足设计要求。

表1 探杆平面距离Table 1 plane distance of probe rod轴号不同编号探杆平面距离/m12345678X1.02.13.13.94.95.86.67.6Y1.12.13.13.9L2.13.14.15.1N1.02.13.24.25.26.27.28.1M1.12.13.15.16.17.18.19.1

2.3 试验结果分析

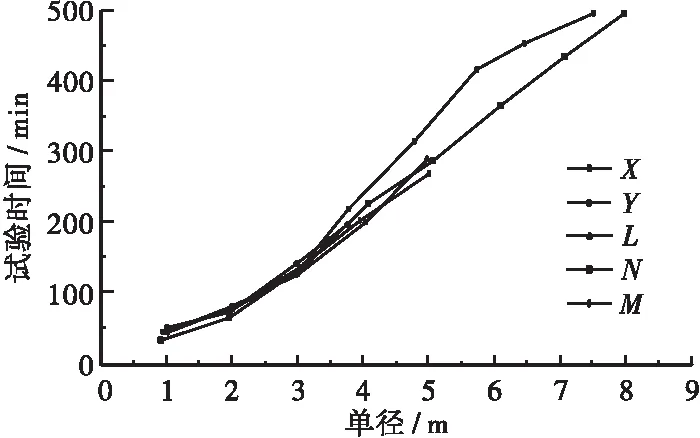

由探杆布置平面图及试验平面图可知,各探杆处砂积盘高度变化不是同步的,图7给出了从X轴到M轴5条坐标轴上各个点处砂积盘高度变化,由于基槽深度为1 m,因此砂盘峰值为100 cm。

由图7可以发现,各个测点的砂盘高度与时间曲线可以分为平直线段、斜直线段、平直线段三部分。从图中可以发现,对于同一坐标轴而言,随着探杆与灌砂孔水平距离的增加,图中斜直线前段的水平直线长度也增加,表明灌砂开始时间后延。由图中第三段平直线可以看出,随着时间的增加,砂积盘高度并未增加,而是呈直线发展,表明此处砂基盘高度发展已趋于稳定,而砂积盘只向半径方向延伸。大部分探杆处砂积盘的最大高度在96cm左右,部分测点处在90cm左右,表明砂基盘与模型底板处空隙的存在,且空隙深度存在一定的差异性,导致这种差异的原因可能是水池底部基础的不均匀,从施工角度分析,认为砂积盘高度在90cm以上对砂积盘的高度验收为合格,因此本次砂流法施工试验达到了工程应用标准。

图7 砂积盘高度发展曲线

在某点处探杆高度初始升高时刻认为砂基盘半径已经延伸到该点,基于此定义绘制了如图8所示砂积盘半径随时间变化曲线。

图8 砂积盘半径发展曲线Figure 8 Radius development curve of sand accretion disk

从图8可以在半径小于3.5m时,各条坐标轴上曲线几乎处于重合状态,表明砂基盘在注砂孔向四周是均匀发展的,当砂积盘半径大于3.5m时,曲线发生了明显的差异,X轴与N轴曲线斜率增大,表明半径增长相同条件下两个方向所用时间相对较长。产生这种现象的原因可能是在小半径条件下,砂积盘半径发展的边界条件效应并不明显,随着半径的增大,长边方向边界效应显著,半径扩散速率降低。

3 金光东隧道地基处理施工优化

在对以上试验分析的基础上,本文认为由于金光东沉管隧道单段管节底面积较大,底板长短边之间差值较大,因此注砂过程中尺寸效应会更加明显,砂积盘施工质量控制更加困难,因此,金光东隧道施工过程中采用了如图9所示的交错式布置灌砂孔方式。

图9 交错式布置灌砂孔Figure 9 Staggered arrangement of sand filling holes

为了消除边界效应对砂积盘形态影响,除合理布置灌砂孔外,要采用合理施工方案。金光东隧道施工中主要采用以下施工措施以消除管节的边界效应。 ①采用对称施工,选取隧道中线为对称轴,采用对称灌注方法,其施工顺序为1#→2#→4#、6#→3#→5#、7#。②内外联通,从试验中可以发现,边界效应使得砂积盘形态发展受到影响,不利于施工,因此保持内外水域联通,有利于消除边界条件影响。③严格控制灌砂参数,减少不同孔砂盘叠加。控制灌砂压力、时间,防止砂盘叠加形成新的边界条件影响施工质量。

4 结论

砂流法施工周期短、造价低、施工期间不影响正常航运,因此在沉管隧道地基处理中应用越来越广泛。本文以金光东沉管隧道地基处理为例,分析了流砂法地基处理的理论基础,并用试验的方法分析了施工中砂积盘高度及半径的变化规律,根据试验结果对金光东隧道施工进行了优化,主要得出以下结论:

a. 砂积盘高度与灌砂时间曲线呈现平直线、斜直线、平直线三段式,且同一轴线上随着探测点与灌砂孔距离的增加,第一段平直线变长;从最后一段的平直线分析,砂积盘高度均大于90cm且保持稳定,满足施工控制要求。

b. 当不同轴线上测点距离灌砂孔小于3.5m时,砂积盘向四周扩散是均匀的,当砂积盘半径超

过3.5m后,砂积盘半径扩展速率的边界效应显著,长边方向半径发展速率降低。

c. 为了消除灌砂过程中的边界效应,金光东隧道采用对称施工、内外水域联通及严格控制灌砂参数的方法。