长三角地区绿色发展水平评价及比较分析

2021-01-25汪凌志

汪凌志

(湖北理工学院 经济与管理学院,湖北 黄石 435003 )

2019年5月,国务院通过《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》(以下简称《规划纲要》),长三角一体化发展正式上升为国家战略。长三角地区包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省,是中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,也是“一带一路”与长江经济带的重要交汇地带。《规划纲要》明确指出,坚持生态保护优先,把保护和修复生态环境摆在重要位置,努力建设绿色美丽长三角。因此,科学评价长三角地区绿色发展水平,考察绿色发展区域差异,为加强长三角地区生态空间共保、推动环境协同治理提供决策参考具有重要意义。

一、文献综述

自党的十八大以来,绿色发展理念从提出到逐渐完善,成为指导中国经济社会发展的五大理念之一。党的十九大报告进一步为中国推进生态文明建设和绿色发展指明了方向。在此背景下,学术界结合中国实际,围绕绿色发展,从发展理论、发展战略、实证评价等层面开展了大量相关研究,其中,通过构建综合评价体系,对不同区域单元进行绿色发展评价,业已成为当前的研究主流。目前较有代表性的研究主要有:

1)基于全国层面的分析。曾贤刚、毕瑞亨运用主成分分析等方法,考察我国30个省(区、市)1997—2011年的绿色经济发展状况,发现我国绿色经济发展不均衡现象突出,资源利用和环境保护是影响我国绿色经济发展的主要因素[1];李琳、楚紫穗运用主成分分析法,对我国31个省(区、市)2007—2012年的产业绿色发展指数进行测算与动态比较,发现我国区域产业绿色发展水平虽然总体呈上升趋势,但整体偏低,其中东部与中西部差距较为明显[2];王勇、李海英、俞海采用空间计量模型对我国30个省(区、市)2013—2016年的绿色发展的空间格局及其演变特点进行评价,发现经济发展水平高的东部沿海省份与资源禀赋较好的西南省份,绿色发展水平相对较高[3];张旭、魏福丽、袁旭梅通过建立高质量绿色发展评价指标体系,运用熵权法和探索性空间数据分析技术,对我国30个省(区、市)2013—2017年高质量绿色发展水平进行实证分析,发现我国高质量绿色发展水平整体呈现逐年上升趋势[4]。

2)基于区域及省际层面的分析。李华旭、孔凡斌、陈胜东运用主成分分析法,对长江经济带沿江地区绿色发展指数进行定量评价,并运用计量模型考察关键因素对沿江11省(市)2010—2014年绿色发展水平的影响效应,结果表明,长江经济带沿江地区绿色发展水平呈现稳步上升趋势,上中下游地区之间梯次分布的空间分异特征显著[5];杨顺顺采用AHP-GRAP联合评价,技术对长江经济带11省(市)2011—2015年绿色发展水平进行测算,指出创新驱动和绿色投入是当前长江经济带各区域板块面临的共同问题[6];郝汉舟等采用层次分析法与专家调查法,考察2009—2015年湖北省不同地级市绿色发展情况,结论表明湖北省绿色发展水平总体上升,提出了倡导绿色理念、实现产业升级换代等政策建议[7];贾洪文、石芯月构建基于生态环境综合效益、经济发展效益和社会发展协调平衡效益三个层次的绿色经济发展评价体系,考察2012—2017年甘肃省14个地州市绿色经济发展水平,结果表明甘肃省绿色经济发展整体水平较低,呈现趋势总体向好和地区差距较大的双重特征[8];张乃明等构建了区域绿色发展评价指标体系,综合评价2017年云南省11个县(市、区)绿色发展水平,结论发现地区差异并不明显、总体变化较为平稳[9]。

综上所述,现有国内绿色发展评价已经积累了较为丰富的文献,形成了从全国、区域、省际不同层次的分析,因研究对象的不同,学者们对绿色发展指标构建各有侧重,研究方法也较为多样。但与此同时,长三角作为未来我国绿色一体化发展先行示范区,针对性的研究与动态评价仍然较为缺乏。因此,本文拟通过构建绿色发展评价指标体系,选取2006—2018年相关数据,运用熵权法测算长三角四省(市)的绿色发展指数并进行绿色发展水平的纵、横向比较,为促进长三角绿色发展提出相应的对策建议。

二、指标体系构建与研究方法

(一)指标体系构建

绿色发展是以效率、和谐、持续为目标的经济增长和社会发展方式,是在兼顾发展规模与速度的基础上,更加注重质量和效率的发展,要求生态、经济、社会三方面和谐统一,构建评价指标体系时应遵循科学性、代表性、可操作性的基本原则。基于以上分析,结合国家对长三角一体化建设的具体要求,参考马双、王振及郝淑双、朱喜安的指标构建思路[10-11],本文构建了长三角地区绿色发展评价指标体系,共计3个一级指标、6个二级指标、22个评价因子,其中正向因子16个,负向因子6个(如表1所示)。

(二)研究方法

1.无量纲化处理

由于22个评价因子计量单位和指标属性等不同,无法直接进行对比分析,本文采用最小-最大标准化方法对数据进行标准化,通过将属性数据按照比例缩放, 使之落入[0,1]区间, 便于进一步对分析数据属性进行加权。具体处理方法如下:

(1)

(2)

式(1)、式(2)中的yij分别表示第i年第j个正向因子与负向因子经过无量纲化处理后的标准值,xij表示第i年第j个指标的原始值。

2.指标赋权

本文运用熵权法对评价因子进行赋权,熵权法是通过模糊综合评价矩阵和各因素输出熵来确定权重的一种主流方法。运用熵权法确定权重时,模糊综合评价矩阵的元素值不能为0,在对指标原始数据进行无量纲化处理时,由于每个指标必然存在一个最小标准值,使模糊综合评价矩阵中该元素值为 0,需要先将评价矩阵整体向右平移一个单位。平移后评价因子赋权具体步骤如下:

1)计算第i年第j个指标的权重

(3)

式(3)中,pij表示第i年第j个指标所占权重,yij表示经过平移处理后第i年第j个指标的标准值。

2)计算第j项指标的熵值

(4)

式(4)中,ej为第j项指标的熵值,pij表示第i年第j个指标所占权重,其中,k=1/ln(n),ej∈[0,1]。

3)计算信息熵冗余与各项指标权重

dj=1-ej

(5)

(6)

式(5)中,dj表示第j项指标的信息熵冗余,ej表示第j项指标的熵值;进而根据式(6)计算各指标权重,wj表示第j项指标的权重。

3.数据来源与处理

本文搜集了长三角四省(市)2006—2018年22个评价因子的原始数据,数据主要来自于历年《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》及长三角四省(市)历年统计年鉴,其中对统计口径发生变化及个别缺失的数据通过趋势法、平滑法进行处理。

三、测算结果分析

(一)绿色发展总指数分析

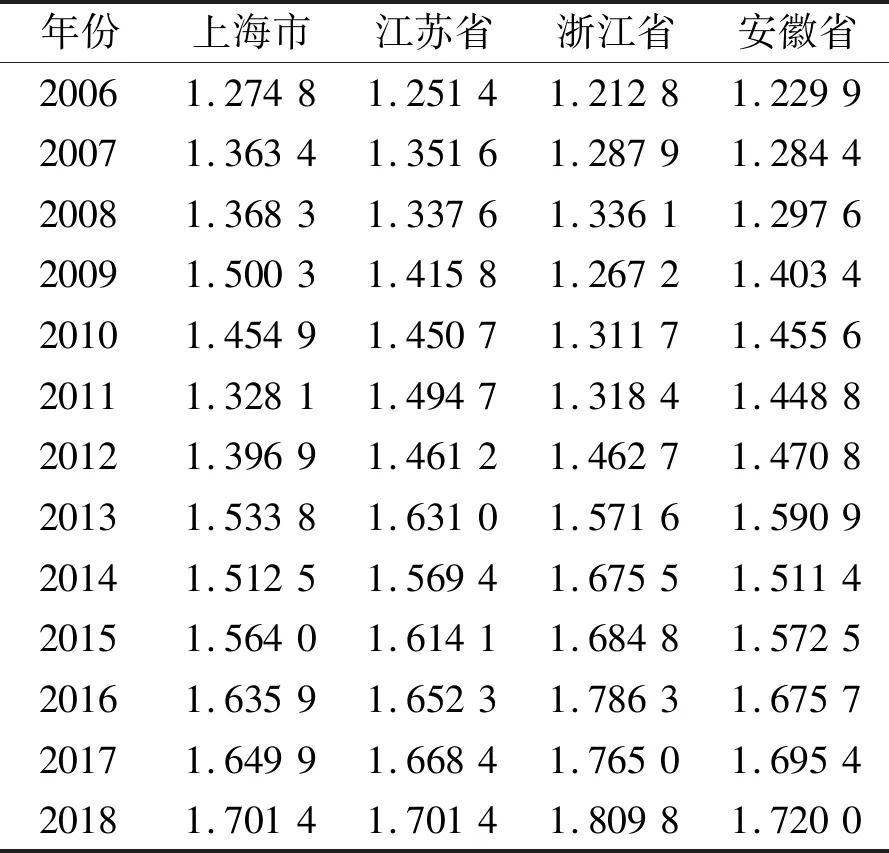

如表2所示,上海市、江苏省、浙江省、安徽省2006—2018年绿色发展指数总体上呈现上升趋势。增长趋势2012年以前相对较缓,2012年以后明显增强。原因主要在于,随着长江经济带发展战略从起步步入到实质推进,作为长江经济带的龙头,长三角在顶层设计、产业转型、生态环境改善及修复等方面开始发力,绿色发展的协同效应初步显现。从四省(市)绿色发展位次的变化来看,浙江省表现最为突出,自2006年的第四位跃升至2018年的第一位,2014—2018年连续五年占据第一,成为长三角绿色发展的排头兵。安徽省2010、2012年曾两度占据第一,2016—2018年连续三年稳居第二。排位的更替,在一定程度上反映了浙江省和安徽省在绿色发展上所做出的努力及取得的成效。当然从整体来看,长三角四省(市)绿色发展水平均有较为明显的提升,并且四省(市)绿色发展总指数的横向差异并不明显,总体呈现较为稳定的变化趋势。

表2 长三角四省(市)2006—2018年绿色发展指数

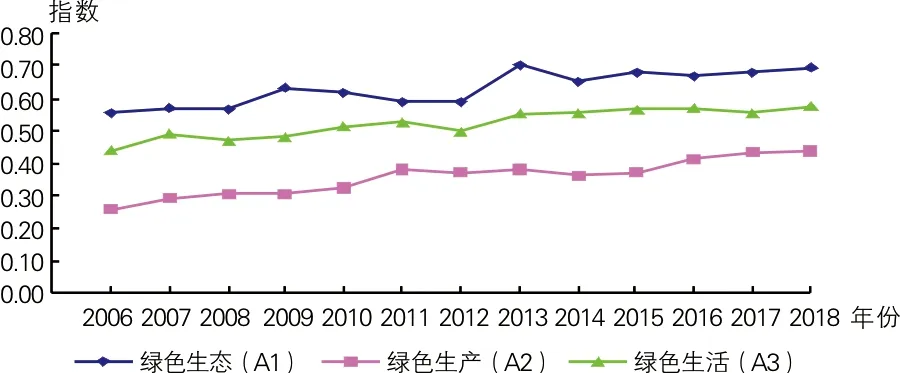

(二)绿色发展分类指数分析

为进一步探寻支撑长三角不同省(市)绿色发展的主要因素,我们对绿色生态、绿色生产、绿色生活3个一级指标层进行深入分析。长三角四省(市)2006—2018年绿色发展分类指数,如图1—4所示。总体来看,四省(市)3个一级指标呈现绿色生态居首、绿色生活其次、绿色生产排尾的格局;在研究期内3个一级指标所占比重分别稳定在40%,35%,25%,表明长三角地区的绿色发展水平主要来自资源禀赋、环境治理、绿色投资等方面的贡献,而在以节能减排、循环发展为主导的绿色生产方面仍然存在一定短板,具有更加广阔的提升空间。分开来看,上海市、江苏省的3个一级指标均呈现波动中的小幅上升,相互差异较为稳定,变化也更加平稳,反映两地在研究期内,绿色生态、绿色生产、绿色生活三者的改善更加均衡;而浙江省、安徽省3个一级指标呈现波动中的大幅上升,变化相对剧烈,其中尤以绿色生态指标波动趋势更为明显,如浙江省2006—2012年,绿色生态指数自0.575 7持续降至0.461 0,而同期绿色生活指数自0.391 0持续增至0.501 7,2011—2012年实现了对绿色生态指数的反超;通过比较,我们不难发现,上海市在绿色生产上的表现乏力,在整个研究期几乎没有明显改善,而其他三地在绿色生产上改善效果更加显著;此外,浙江省、安徽省在绿色生活上的提升也更加突出。

图1 上海市2006—2018年绿色发展分类指数

图2 江苏省2006—2018年绿色发展分类指数

图3 浙江省2006—2018年绿色发展分类指数

图4 安徽省2006—2018年绿色发展分类指数

四、结论与建议

本文构建了包含绿色生态、绿色生产、绿色生活3个一级指标层共22个评价因子的绿色发展评价指标体系,运用熵权法对长三角四省(市)绿色发展水平进行动态评价及比较分析,得到以下主要结论:1)2006—2018年,长三角地区绿色发展水平总体呈现上升趋势,2012年后上升显著,但四省(市)的横向差异并不明显,浙江省、安徽省近年来逐渐取代上海市、江苏省,走在长三角绿色发展的前列;2)从一级指标层的分析来看,四省(市)对绿色发展的贡献始终保持绿色生态、绿色生活、绿色生产从高到低的基本格局,提升以节能减排、循环发展为主导的绿色生产水平将是长三角地区未来绿色发展的主攻方向,其中浙江省、安徽省三类指数的变化相对更加剧烈,尤其在绿色生活上的改善更加显著。

基于上述结论,本文提出如下政策建议:

(一)整体谋划长三角地区绿色发展空间及功能布局

长三角地区的经济条件、自然条件存在差异且不均衡,绿色发展的空间及功能布局尚未完全形成。因此,长三角地区应以《规划纲要》为引领,整体谋划国土空间开发保护格局,建立健全区域一体化国土空间管控机制,以空间规划统领城乡建设、资源开发利用、污染防治、岸线使用、航运发展等方面空间利用任务,促进长三角地区经济社会发展格局、城镇空间布局、产业结构调整与资源环境承载能力相适应。

(二)建立健全市场导向的绿色技术创新体系

总体来看,与发达国家相比,我国长三角地区的绿色技术创新还处于较低水平阶段,绿色技术创新的市场化程度较低,造成了长三角地区在生产活动和消费活动上的绿色技术含量不足。长三角各地区、各城市之间应该建立绿色技术创新的协调机制,实现绿色技术创新的信息、人才和技术的共享和有效流动,构建统一的绿色技术标准,建立统一的绿色技术创新产品市场,加强对绿色技术创新的政策扶持,从供给侧和需求侧同时发力,提升区域绿色技术创新水平,提高绿色技术创新水平的市场化运行效率。

(三)加强生态环境共保联治

虽然长三角地区在生态补偿、绿色金融等领域改革创新体制机制,并取得了积极进展,但是,区域间的合作仍然“虚多实少”,存在法规和规划不协调、标准不统一、执法不协同等问题。因此,长三角各省市之间应建立健全协调机制,探索建立统一的区域产业准入和环保政策体系,建立起有效的跨省市污染治理合作平台,实现区域污染治理的同标准、统协调,推动长三角地区间实现生态环境协同立法、联动执法;着力降低长三角地区间的发展差距,消除行政壁垒对优质生产要素区域间自由流动的限制,从根本上实现长三角地区整体生态环境的改善和绿色发展及高质量发展目标。