渠岩的艺术乡建之路:从乡村价值到文明复兴

——访当代艺术家、广东工业大学城乡艺术建设研究所所长渠岩

2021-01-25采访

采访

侯梦瑶

《建筑技艺》杂志社(AT)

乡村建设是近些年建设领域较为热门的话题,从推进美丽乡村规划,到实施乡村振兴战略,一系列国家政策的发布,使得乡村在中国快速城镇化的潮流下正逐渐回归人们的视野。加之我国乡村地域广大,因此吸引了一大批建筑师从城市走向乡村,试图在祖国广袤的村野找到一方能够施展设计才华的土地。但并不是所有的乡村建设都能落到实处,都能给在当地生活的居民带来切实的改善。虽然乡村美容效果立竿见影、乡村旅游发展红红火火,但更多的却是昙花一现,在一处风光过后,建设者就投奔了下一个风口。

中国的乡村发展随着时代变迁流转千年,却在近几十年短暂而快速的城市化进程中不断遭到破坏,乡村建设在今日语境下受到了前所未有的挑战。然而,主流社会对乡村建设的理解并没有脱离现代化的逻辑,对此,近些年由艺术家推动的“艺术乡建”在地实践与行动区别于“开发乡村”和“消费乡村”的思路,试图寻找中国乡村建设的全新路径。

为了深入了解艺术乡建,我们从城市来到了北京的乡野,探访一位耕耘乡村建设长达十余年的艺术家——渠岩。从北京市中心乘车两个多小时,穿越繁华的都市,来到北京郊区的一个艺术村中,渠岩的工作室就坐落于一片繁盛的柿子树旁。渠岩是中国20世纪80年代开启前卫艺术“生命之流”的知名当代艺术家,也是中国当代最有代表性的跨界艺术家。从20世纪80年代开始投身于中国现代美术新思潮运动,倡导独立自主的艺术精神。渠岩的工作室中布满了他的绘画、装置以及摄影作品,对当代艺术的一知半解让人一时很难将这样前卫的艺术家和朴实的乡村联系起来。但是随着采访的深入,我们逐渐明白了“艺术乡建”的内涵,以及为什么艺术家已经成为了乡村建设中一股积极且不容忽视的力量。

中国的乡村建设历程可以追溯到20世纪20—30年代,当时乡村生产力低下、人民生活不能温饱,救济乡村、改造乡村逐渐成为一股强大的时代潮流。社会各界出现了形形色色的乡建团体,而出发点各不相同,如政治改革、文化教育、科技改良、卫生保健等。当时的乡村建设用民国“乡建先驱”梁漱溟的话来说,救济乡村只是“第一层意义”,而乡村建设的“真意义”在于创造新文化,这才是乡村建设运动的精神和内涵。

时至今日,沉寂百年的乡村建设再次被推到聚光灯下。然而,现在我们的乡村面临的问题已不再是积贫积弱,而是社会经济快速发展、城镇化历程快速推进所带来的过度现代化问题。这也是渠岩认为多数建筑师所做的乡村改造很难从根本上解决乡村建设问题的原因。他认为当代建筑学、城市规划是沿袭西方现代化的学科,而依靠单一现代化的技术去拯救被现代化破坏的乡村,实际上是雪上加霜的。

现状的形成不是一朝一夕,问题的解决也不能一蹴而就。那么面对现在的乡村,我们到底应该如何进行建设?渠岩在这个问题上探索了十余年,从北走到南,从许村到青田,跨越2 000多公里,长期深入乡村的他走出了一条独特的艺术乡建之路,通过身体力行回答了这个问题。

1 十年乡建之路

1.1 许村:艺术介入

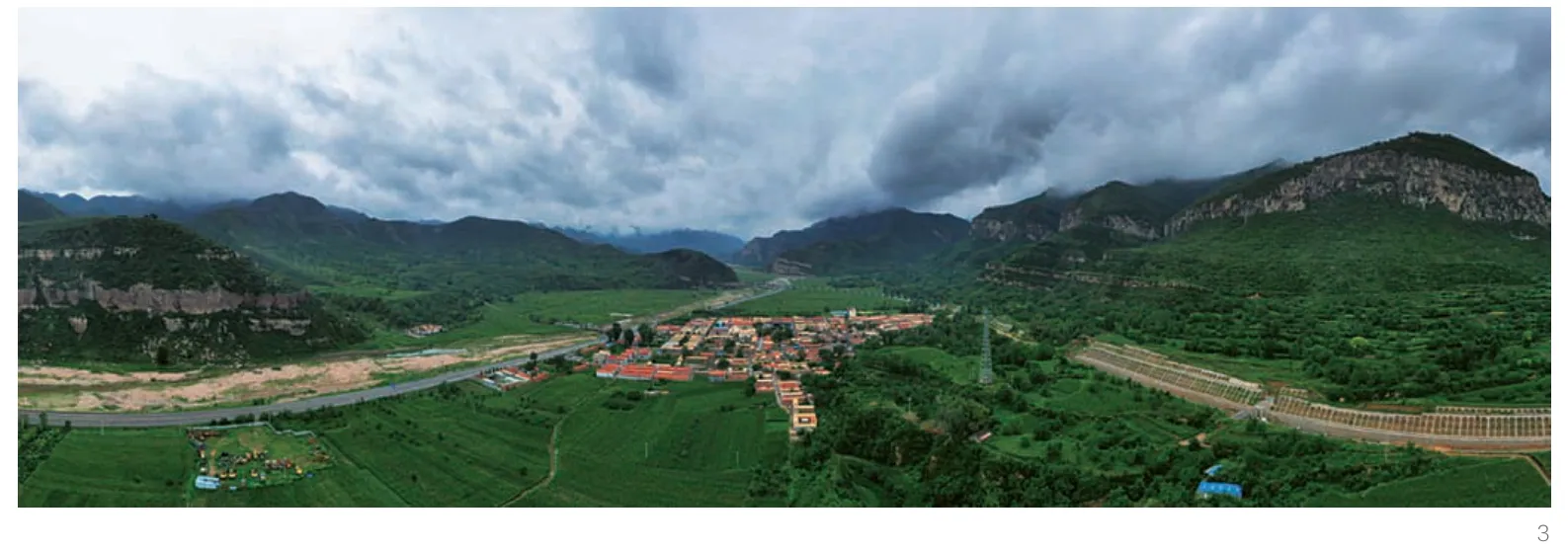

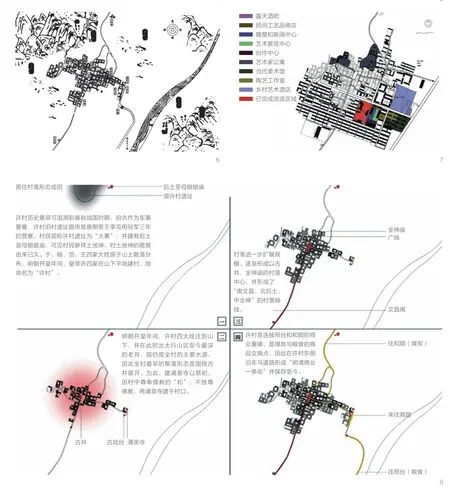

许村位于山西省晋中市和顺县,地处太行山深处的青山翠谷之间,西依巍峨的凤凰岭,东临蜿蜒的清漳河。不同于西方城市规划学科根据功能需求规划城市布局的做法,像许村这样的传统村落,完全是依山就势、顺应风水。俯瞰许村的地貌,以庙宇为节点,形成了“南文昌,北后土,中全神”的格局,犹如凤凰展翅,横亘在山水之间。

1 许村地理位置

2 许村全貌

3 许村在太行山下

4 许村入口

5 许村规划模型

6~8 许村格局

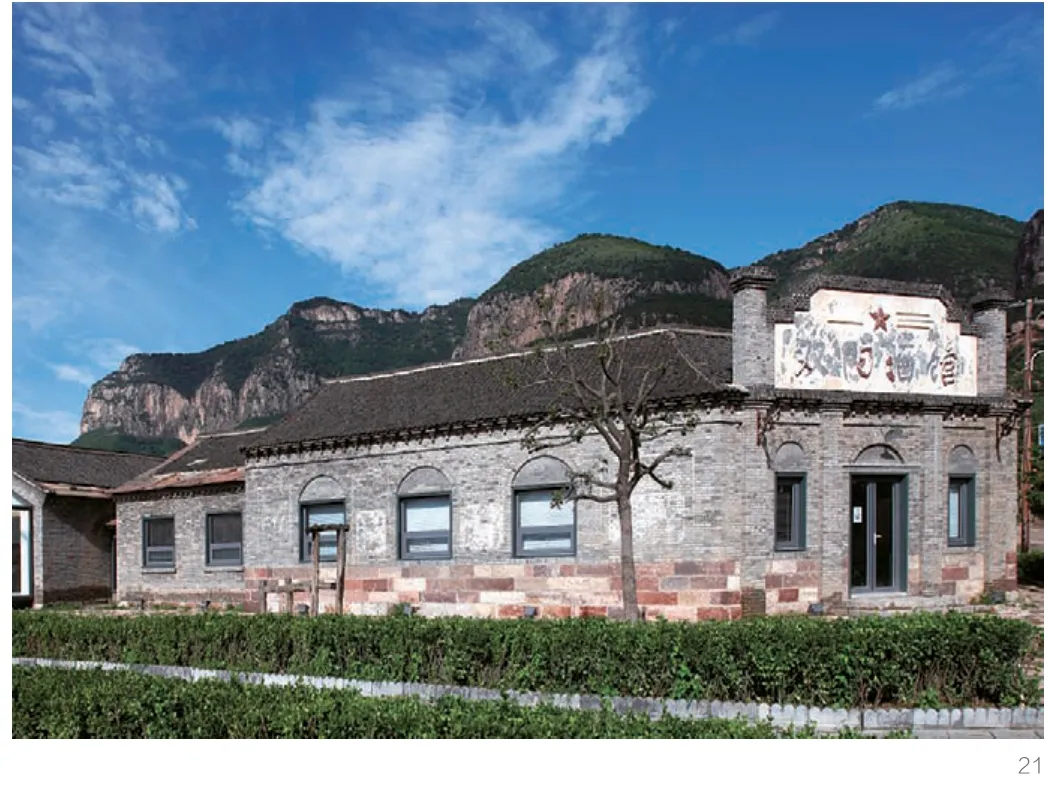

2007年,渠岩因摄影而结识了许村,刚来到这里时他发现,虽然许村经济落后,甚至是全国贫困县,但是村落中至今仍完整保留了自明清时期以来的老建筑和村落格局。许村的历史最早可以追溯到春秋战国时代,明清时期这里还是富饶的商贾要道,但是近20年来随着年轻劳动力外出务工,这个传统的乡村日渐凋敝,只剩老人独自守望着乡土,村中很多民居和基础设施也大多破损而亟待修缮。

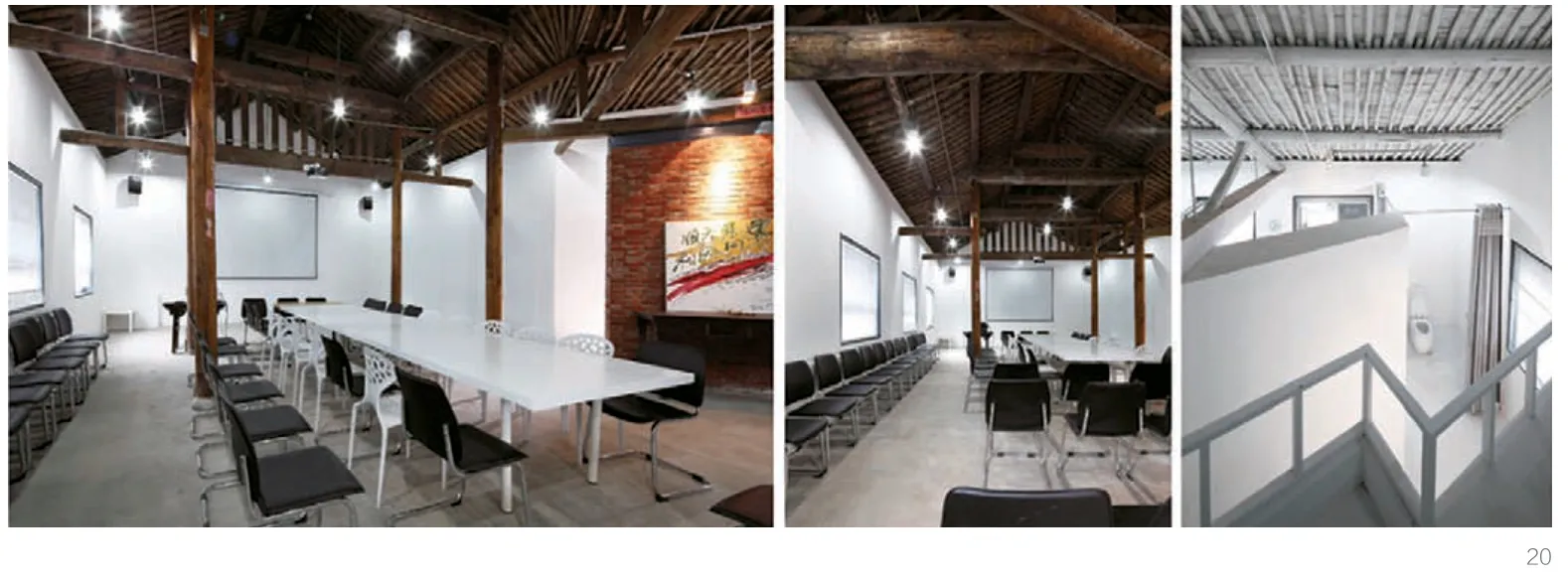

面对许村的困境,渠岩提出了“乡村修复计划”,以艺术活动的形式介入许村的建设中,希望通过艺术节庆触动和激发乡村活力,进而为村民带来自信和经济收益。然而,要开展各项文化活动,就需要相应的硬件设施。因此,渠岩将曾经拍摄电视剧《大山的儿子》时剧组遗留下的两排房子进行了改造,将其中一排修建为工作室和生活区域,另一排改造为酒吧和餐厅,并以此为硬件基础成立了许村国际艺术公社。这座建筑有当地传统的走廊入口和庭院,各个功能空间围绕庭院布局,在尊重当地环境和历史文脉的基础上,通过材料等要素塑造符合当代生活的全新空间。

9~11 许村广场

12,13 许村艺术公社

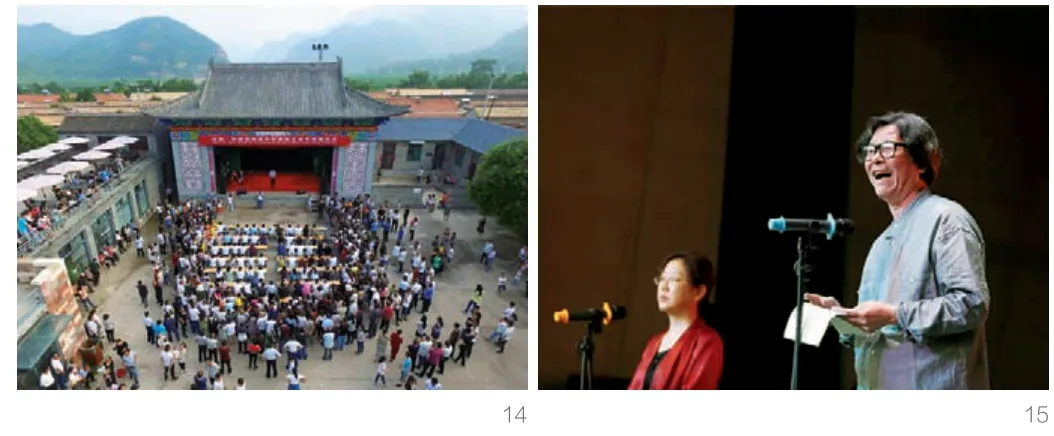

14,15 许村艺术节开幕式

16 开幕庆典传统民俗活动:二鬼摔跤

17 开幕庆典传统民俗活动

18 许村当代美术馆展览开幕

19 渠岩和村民一起修复老宅

20 许村国际艺术公社多媒体会议室改造

21 许村多媒体中心

22 许村艺术酒吧

23 许村艺术家交流中心

24 许村墙绘作品

25 街边墙壁上绘满了丰富多彩的壁画,艺术气息浓厚

26 村民乔彦兵把菜地做成带有景观性质的园子,很受艺术家和游客的喜爱

基于许村国际艺术公社,渠岩从2011年开始在此举行蜚声海内外的“许村国际艺术节”。艺术节每两年举办一次,至今已举办了5届,并且深入人心,成为许村除了春节外最重要的节日。许村国际艺术节连接了乡村与社会,融合了艺术家、村民、当地政府等多个主体共同进行创作,在不同的思维下建立了情感的连接和互相理解的桥梁,让许村的传统文化与外部资源成功嫁接,着实激发了乡村的活力和村民的自信,形成一种动态递进的、可持续的共生关系。艺术节的成功又进一步推动了许村的建设,由于国内外艺术家和当地村民创作的作品越来越多,渠岩便将一个老粮仓改造成了美术馆,而在此之前整个山西省都没有一个当代美术馆,许村也因此成为山西的艺术文化地标和交流场所。

与此同时,渠岩也对一些传统民居进行了修缮,既保留了质朴的外观和传统的风貌,又对内部空间和设施进行了调整以适应现代生活的便利使用,同时利用老物件、旧家具,恢复民居室内本应保留的样子。自明清形成并保留至今的一条商业老街,在修缮时也延续了当时的风格。此外,渠岩还和地方相关政府一起推动了许村的古建筑保护,修缮整体道路,修建排水和照明系统。整个过程循序渐进,村民也耳濡目染,找回了曾经的精神家园,了解到传统建筑的价值,明白了传统与现代也可以以恰当的方式和谐共存,并且纷纷效仿修复村里的其他老旧民居。渠岩的实践使得村民们接受了这种不同于旅游开发的乡村建设,重新审视和思考传统建筑和乡村的意义与价值,当他们逐渐找回了对自己生活家园自信的那一刻起,沉寂已久的许村才终于真正重焕生机。

27 青田全景

28 青田地貌

29 水乡青田

30 青田范式

1.2 青田:文明复兴

许村乡建成功之后,机缘巧合之下,渠岩在2015年又去到广东青田。当时广东工业大学邀请渠岩为城乡艺术研究所所长,正巧顺德领导去学校考察,就请他到顺德继续进行乡建实践。与许村完全不同的是,顺德作为全国百强县之首,当地人民生活较为富裕。为了发展工业,顺德周边的城镇和乡村大多经历了早期工业化和无序的开发,乡村的形态和环境遭到破坏。经过多地的调研之后,在一位顺德政府工作人员的介绍下,渠岩终于找到了一个未经乱序开发的、最普通而不被关注的、当地居民都认为最没有价值的乡村——青田村。

广东省佛山市顺德区杏坛镇青田村,地理位置偏僻,地处水网平原地带,水系完整,纵横交错,是典型的传统岭南水乡。村中没有广阔的土地资源,也没有被完全商业化和工业化开发,至今还保留着明代的村落布局和祠堂、书院、庙宇等历史遗存,在现代城市化裹挟中幸免于难。虽然连当地人都看不上这个偏僻的乡村,但是渠岩从历史、文化、传统等角度进行了判断,认为这才是一个有价值的乡村。

于是渠岩又一次扎根乡村,在青田再次展开乡村建设的深入实践,试图找到解决中国乡村问题的最有效路径。在青田期间,渠岩邀请了众多华南学派的历史学家、人类学家、社会学家和艺术家,深入探讨乡村的文化和价值问题,以避免在建设中对乡村文明产生额外的破坏。2017年,渠岩首次向社会公开发表了“青田范式:中国乡村文明的复兴路径”,9条范式涵盖了修复乡村的各个方面,包括乡村的历史、政治、经济、信仰、礼俗、教育、环境、农作、民艺、审美等。每条再以具体的线索作为基础元素展开,并形成新的文化价值与社会形态,这就是渠岩在青田所探索的乡村文明复兴新路径。

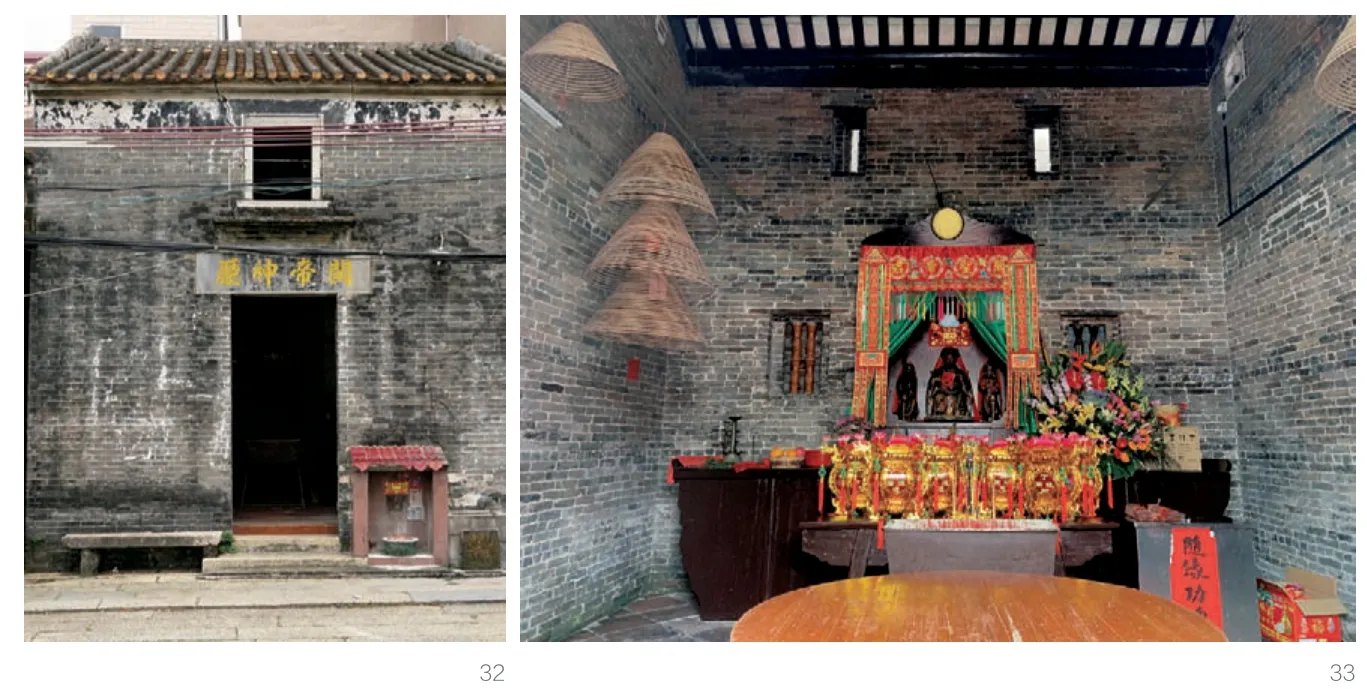

在“青田范式”中,人与神的关系,对应青田人与关帝庙堂(忠义礼信);人与环境的关系,对应青田村落布局(自然风水);人与人的关系,对应青田礼俗社会(乡规民约);人与家的关系,对应青田老宅修复(血脉信仰);人与农作的关系,对应青田桑基鱼塘(生态永续);人与物的关系,对应青田物产工坊(民艺工造);人与富裕的关系,对应青田经济互助(丰衣足食);人与灵魂的关系,对应青田当代祠堂(宗族凝聚);人与圣贤的关系,对应青田的青黎书舍(耕读传家)。

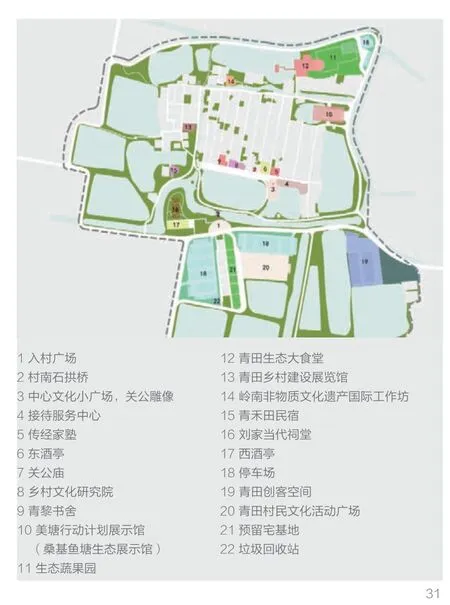

31 青田修复规划示意图

“青田范式”的作用是构建不同关系主体间的“乡村共同体”,这意味着规划布局与建筑设计要充分尊重青田的历史遗存、水系文脉和地形地貌,保留原有的自然环境和建筑风貌,并以文化历史、环境构造、物质社会、消费审美和心理感受几方面为基础进行考量。面对破损的传统老宅,“青田范式”不提倡大拆大建,而是提出“因地制宜”的方式:遵循整体保护原则,保持村落的历史延续性与适应时代的有机生命力;不破坏建筑和街道的轮廓线和外立面,保持村民的传统生活状态;禁止盲目地开发新的建设项目和旅游设施;以自然村落的肌理为主调,恢复淳朴乡村的绿色风貌,强化岭南水乡、水村相依的自然特色。

为了让村民在真实场景中认识到传统民居的价值,渠岩的团队在青田完成了三座民宅的修复和改造。与在许村进行的传统建筑改造类似,在保留了青田传统民居风貌的基础上,对建筑的内部空间、卫生设施和使用功能进行调整,以适应现代化的生活。如经过改造的私塾“青黎书舍”“传经家塾”,是由村里两间旧私塾重新设计、装修而成,它为青田的村民提供了两处崭新的公共空间,让村民们切实直观地感受到乡村建设为他们的生活带来的改变。在未来的规划中,青田村还将修复“关帝神厅”等一系列代表青田村信仰和文化传统的建筑。

渠岩在青田还建立了一个“青田学院”,这个脉络要从美国的黑山学院(Black Mountain College)说起。黑山学院是美国二战以后非常重要的艺术教育机构,旨在反对艺术教育的集约化培养,强调在地化和启发性以及对传统乡村文化的理解,改变了美国的艺术教育,甚至影响了美国整个当代艺术的发展,也造就了约翰·凯奇(John Milton Cage Jr)和罗伯特·劳申伯格(Robert Rauschenberg)等众多先锋艺术家。艺术教育促进了想象力和创造力的激发,影响了文化和教育的发展,后来美国科技的快速发展便是在这样的土壤上结出的果实。

32,33 关帝神厅

34 改善青田水系,美塘行动

35 原村委队办公室改造为青田多功能会议室

36 原蚕房改造为青田乡村建设展览馆

37,38 青田学院

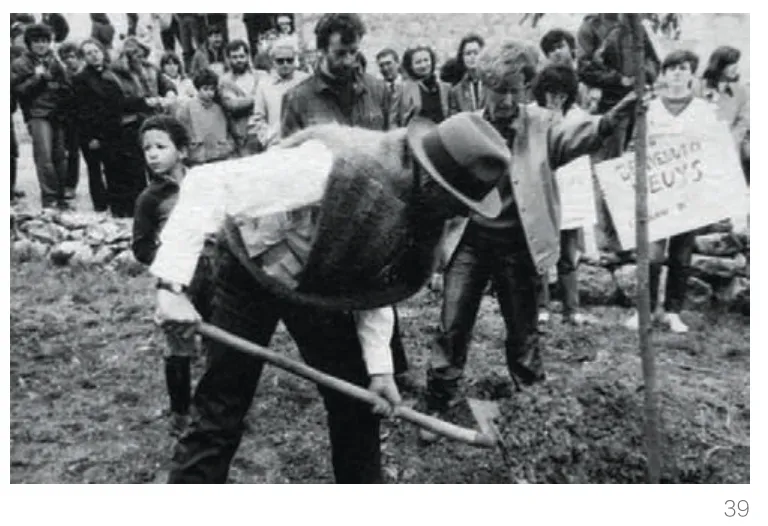

39 给卡塞尔的7000 棵树

青田学院就是为了搭建学校和乡村之间的桥梁。渠岩在高校里建立了艺术乡建学科,将青田作为试验田,学生实习、学校的部分工作坊和讲座便设在这里。这样一来,学生可以在地学习乡村的文化、感受乡村的生活,再加上知识的教授,这比单纯在学校课堂里学习要重要得多。渠岩认为青田学院的意义和宗旨在于为乡村建设输送人才,他将青田的功能定位为乡村研学,顺德每个学校的小学生都会去到青田了解历史、传统和乡村生活。这样一来才能保证乡村长期可持续的发展,而非昙花一现的建设活动,才能形成完整的乡村复兴。

2 艺术乡建的理论根基与脉络

2.1 理论根基:当代艺术的社会介入

在近些年的乡村建设运动中,当与艺术相关的概念出现在人们的视野中,通常或是建在乡村地区的艺术区,如北京的宋庄、789艺术区等;亦或是在乡村进行的艺术活动,如设计一座雕塑、举办一场艺术展览等。这些都是艺术介入乡村的不同表现形式,但是在这样的语境下,艺术和建设也确实搭不上边。从许村到青田的案例中可以看出,作为当代艺术家的渠岩,他所实践的“艺术乡建”与我们所熟悉的建筑师、规划师的乡建路径有所不同,而支持渠岩艺术乡建之路的理论根基则源于当代艺术的“社会介入”脉络。

渠岩解释这个脉络的由来,自20世纪70年代开始有了艺术“社会介入”的趋势,当时的德国艺术家约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)就是以艺术记录唤起社会民众精神的觉醒。1982年在第7届卡塞尔文献展开幕式上,博伊斯的实施作品是《7000棵橡树,城市造林替代城市管理》(7000 Eichen-Stadt-Verwaldung Statt Stadt-Verwaltung),为了呼吁环保,带领全体市民种植7 000棵橡树,这就是行动艺术的开始。后来尼古拉斯·伯瑞奥德(Nicolas Bourriaud)提出了“关系美学”(Relational Aesthetics)理论,这是一种基于社会背景和人际关系的艺术创作方式,是艺术家在现实中身体力行解决现实问题,用行动建构的新美学方式。

渠岩认为“艺术乡建”其实是和关系美学、行动艺术一脉相承的,当代艺术最重要的是解决现实问题。他意识到当代艺术家要有对社会问题提出批判和建议、对文化现状进行梳理和反思的能力,所以他所做的乡村建设沿袭这一思想,并不是大众所理解的以审美为主的艺术创作,也和建筑师进行的建筑设计或改造有本质的不同。

2.2 脉络缘起:乡村的概念和问题

不同于人们刻板印象中艺术家思维的天马行空,渠岩是一个凡事都非常讲逻辑、讲脉络的艺术家,这一点从他的工作室显著位置挂着的一张人体经脉图中也可以窥视一二。由于渠岩也在高校中承担艺术乡建的学科建设工作,因此他梳理了自己这十几年的乡建之路,整理出一套在中国进行艺术乡建的脉络。

在正式进入这个议题之前,渠岩提到我们应该从正确理解“什么是乡村”开始。近些年,随着国家把建设的重心逐步从城市转移出去,人们熟悉了很多新的名词:乡村振兴、美丽乡村、新农村建设……而渠岩认为“乡村”和“农村”有着本质的不同,要厘清概念才能有的放矢。“乡村”是一个天、地、人、神的精神共同体,这其中包括文明、生活、情感、礼俗等;而“农村”只是功能化的生产单位,是为城市提供粮食的“工厂”,是没有“生活”的。

所以当我们提到中国目前乡村所面临的问题,如前文所述,是由于过度现代化对传统的乡村生活产生的冲击与破坏,那么这里说的实际上就是乡村的概念。同时渠岩也强调,在认清乡村问题的同时我们应该注意到,与百年前的乡村建设运动否定乡村价值不同,现在的乡村建设是在肯定乡村价值,因此首先要重新评估和判断中国的乡村价值,我们才会知道从什么路径介入能够根本性地解决问题。

2.3 脉络深入:判断乡村价值

谈到乡村价值,渠岩又追根溯源到文明的兴起。西方文明起源于地中海的城邦,由此产生了基督教和基于基督教建立起来的城市,直至后来建立如今的法理社会,因为都是陌生人,所以才能实现法治和平等。而中国则完全不同。中国的文明起源于乡村,乡村是基于血缘家族建构起来的礼俗社会,人与人之间通过礼俗进行约束。

因此,在渠岩的理解中,乡村价值可以分为显性和隐性。显性,即看得见的乡村价值是祠堂;隐性,即看不见的乡村价值是礼俗。礼俗建构了中国整个乡村文明系统,而祠堂是一种集中的表现形式。所以渠岩认为礼俗才是乡村的核心价值,而中国乡村的根本问题在于核心价值被破坏,乡村文明被现代化消耗殆尽,因而要“拯救”乡村就必须触动其核心价值问题。

“建筑师的乡村建设大多就是盖房子,把在城市做不成的设计拿到乡村去做,把城市的开发商变成乡村的开发商而已。这是非常片面的乡村建设,只停留在‘术’的层面,而没有从‘道’上解决问题,又何谈‘拯救乡村’呢?”渠岩坦言,“乡村的建筑改造不是不重要,只是它并非核心问题。”

因此渠岩也反对单以建筑来判断乡村价值,他认为诸如某个祠堂是政府命名的文化保护单位,某个村落是农业部证明的古村落,都是从现代化的角度命名和管理,作为旅游开发的噱头,但是仅此而已。“一定要正确评估和判断乡村价值。”渠岩多次强调这是实施乡村建设的前提。

2.4 脉络发展:乡村文明复兴

研究透彻中国乡村的本质问题和乡村的核心价值之后,才能更接近乡村真正的历史和文化,更了解村民的困境。“现在我们面对乡村,就像给老人看病一样。乡村已经是一个病入膏肓的老人,如果用西医的方法‘做手术’,进行现代化改造,可能一下就不行了,”渠岩笑言,“所以要像中医一样,从老人的整个经脉系统上进行调理,然后再慢慢治病。这就是我提出的通过复兴乡村文明来达到‘修复乡村’的目的。”

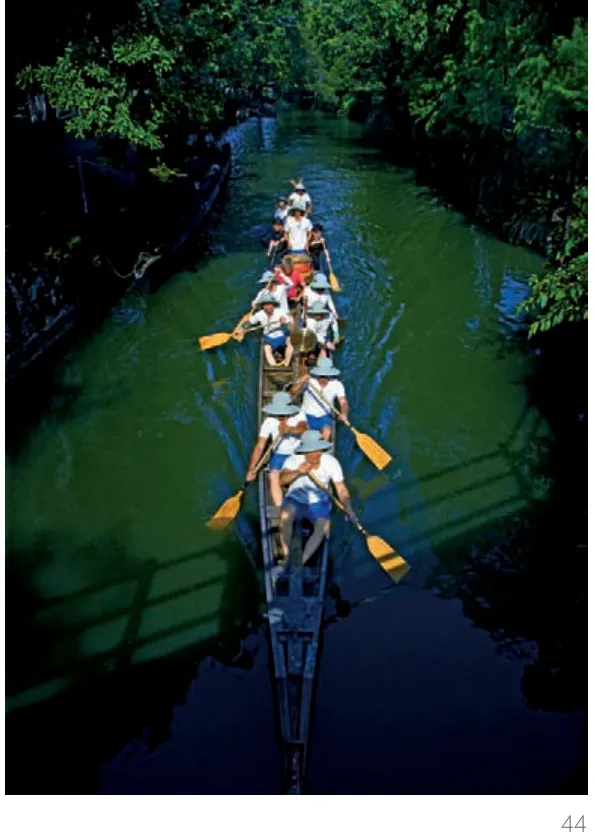

渠岩认为要实现乡村的文明复兴,就一定要触动真正的乡村核心价值问题,找回乡村的礼俗文明,重新构建一个蕴含天、地、人、神的“乡村共同体”。例如青田的艺术龙舟活动,背后的终极价值是对龙的祭拜,因为龙带来水,而顺德的文明价值就是围绕“水”而展开的。现在水污染越来越严重,通过这种艺术的方式重新唤起人们对水的信仰,重启人与水之间的礼仪关系,找回人与自然的神圣秩序。另外中秋节的“烧奔塔”活动也是类似的文明价值重建,这一民俗活动的文化意义是乡村青少年的“成人礼”仪式,通过重现成人礼仪式,让村民回到曾经熟悉的礼俗传统中,让社会重新认识礼俗的意义和传统的力量。重建有乡土社会道德秩序的共同体,才是中国乡村的文明复兴之路。

2.4.1 多主体联动

结合十多年的乡村建设经验,渠岩提出了“多主体联动”的概念。这里的多主体指的是村民、新乡贤(热爱家乡的官员和文人)、村委会(基层政权)、企业家(当地热爱公益事业的企业家)、学院(学院师生)、政府(当地政府认可和支持)、艺术家(热心乡村建设的公益艺术家与专家)等。这些主体联动的本质是协商,要最大化调动他们的参与性,任何一方都表达出自己的看法,这也是民主的核心。

40 青田龙舟队训练

41 教练集训艺术家

42 渠岩为龙舟点睛

43 青田龙舟队祭拜

44 青田艺术龙舟队

45 青田艺术龙舟队

46 传统龙舟队

47,48 渠岩和青田村民一起烧番塔,2017

49 青田中秋烧奔塔成人礼民俗活动-挖淤泥

50 青田中秋烧奔塔成人礼民俗活动,2019

51 渠岩在青田调研,2016

52 中国南方乡村的变迁与重建专家论坛,2018

53 上善若水——青田端午节演唱会,2019

54 青田村民大合照,2018

将“多主体联动”应用于实践中,例如在“青田计划”中不同主体相互间的联动关系如下:

(1)村民——在青田村生产和生活的村民;

(2)新乡贤——热爱家乡的青田官员和文人;

(3)村委会——青田村基层政权;

(4)榕树头乡村保育公益基金会——当地热爱公益事业的企业家;

(5)广东工业大学城乡艺术建设研究所——青田工作坊师生;

(6)杏坛镇政府——当地政府认可与支持;

(7)艺术家——热心乡村建设的公益艺术家与专家。

2.4.2 乡村建设者的四重身份

基于“多主体联动”模式,渠岩还总结出成功进行乡村建设需要同时具备的四种身份。

第一是启蒙者,这个启蒙是针对乡村基层干部,要扭转他们的现代化思想,让他们重新认识自己的乡村及其价值。作为启蒙者的先决条件是自己要先理解乡村在中国文化中的价值;第二是在地学徒,谦虚地学习地方性知识和乡村历史。渠岩曾在青田用一年的时间带着学生和人类学者做历史调查,总结出《村落空间调研报告》,包括家族、信仰、礼俗系统、家谱、生活生产、对外关系等,了解到很多当地村民都不知道的历史;第三是各种不同关系主体的协调者,这是非常重要的,多主体联动中的不同主体之间只有协调到位,才能有效推进乡村建设工作;第四是日常政治的战士,对大部分本质错误的东西还需要与之斗争,肩负“除妖降魔”的责任。

渠岩认为只有同时具备这四种身份,才能真正做好村民工作,乡村建设才能有效开展。由于现在乡村开发太多,作为外人,一开始进入到别人的乡村时,当地人都会充满敌意,认为建设者就是去抢夺他们的资源。“所以只有村民工作做到位,让他们知道我是来为乡村做贡献而不是搞开发,长此以往就会得到村民的理解,乡村建设也就能有所成效。”渠岩解释道。

3 乡村复兴的其他问题

3.1 南北差异

中国地域广大,“百里不同风,千里不同俗”。渠岩在许村和青田的乡村实践,一南一北,一阴一阳,一山一水,差别很大,所采用的介入方法也有所不同。渠岩在钻研过历史、文化、社会之后,结合自己的乡建经验总结了南北方的差异。宋代以后南北分裂,北方的游牧民族把汉文化基本都消灭后,北方的祠堂大多都没有了,因此礼俗被破坏,逐渐演变成权力社会,缺少社会组织,导致经济活力低下,乡村秩序也相对混乱。而南方自宋代之后变成农商社会,有社会组织的自治传统,也有各种基金会或者自发成立的慈善组织,保存有良好的礼俗传统,因此经济活力也相对较好很多。

渠岩10多年前在许村做乡村建设的时候,村民的生活环境和思想意识都更落后,加之北方的乡村特点,因此选择了以艺术活动的形式介入乡村建设,举办许村国际艺术节,从“艺术”入手,寻找乡村文明的源头。后来再到青田的时候,当地村民对现代化的接受程度更高,便可以基于更宏大的文化议题,通过推进乡村的文明复兴,以“去艺术化”恢复乡村价值。

因此即便渠岩提出了“青田范式”作为中国乡村建设的样板,但是由于地缘差异的存在,在实际建设中不能生搬硬套,而是要结合实际情况,基于对乡村价值的判断灵活运用。

3.2 去旧迎新

在青田的时候,渠岩告诉村民们要尊重传统,老建筑也是有价值的,但是村民们就是不听。后来渠岩才明白为什么中国的村民总是喜欢拆掉老房子,而拆掉之后建起来的房子也不伦不类,既没有今天的社会特征,也没有传统的民族特征。因为中国的传统文化是“去旧迎新”,是“总把新桃换旧符”。所以如果不了解中国文化和乡村历史,直接照搬西方的理念来判断中国的乡村价值,一定要坚持“修旧如旧”,是行不通的。

理解这个由来才能更好地理解村民,而不是站在村民的对立面,强迫他们接受“修旧如旧”这一类所谓“先进”的思想。渠岩在许村和青田实践的这些年,与村民同吃、同住、同建,学会了用“村民的话”和村民交流、沟通和协商,以艺术家的情感融入唤醒村民对家园的重新认知,才得以让村民接受他,接受他的乡村建设行动。正是这种平等互惠的关系,艺术乡建才得以长期存在并保持发展。

4 结语

无论是许村还是青田,在落实乡村价值的恢复,完成乡村文明的复兴之后,就能够建立起属于这个乡村自己的成长方式,形成良好的生长循环,再无需“外来人”过多介入和帮扶。乡村的主体是村民,因而完成复兴建设的乡村不是艺术村,也不是旅游村,在节庆活动之外就是一个安静的普通乡村,村民有自己的生活,也能给子孙后代留下一个完整的乡村,这样就是最理想的状态。

就像渠岩多次解释道他的乡建理想:乡村建设不是意味着要回到过去,而是尊重文化的脉络,尊重历史的传承,让它们和今天的生活对接,让村民有尊严地生活在自己的家园。