科学知识的交流网络模型

2021-01-23谭笑

谭笑

[摘 要] 在研究方法上,科学普及通常被理解为一个信息的传播学意义上的事件或者科学家与公众之间的社会学意义上的关系。将之理解为一个知识传递和交流过程,从而进行认识论层面的研究较少。本文引入形式社会认识论中的知识交流网络模型,将它应用到科学家-公众-传播者三方的知识交流过程中,公众从传播者和科学家那里分别得到不同的证据并更新自己的信念。这个模型能够为一些传播学的问题提供认识论层面的解决方案。

[关键词] Bala-Goyal模型 知识传递 社会认识论 方法论

[中图分类号] B80-0;N4 [文献标识码] A [ DOI ] 10.19293/j.cnki.1673-8357.2021.06.007

1 导论

科学普及本质上是一种知识传递和共享的认知过程。在以往大部分研究中,知识传递的对象总是被不自觉地当作个体的认识论主体。例如在科普的媒体渠道、普及的方式和技巧等方面,默认的科普对象是不同初始设置的个人,带着原有的教育背景和生活经验来处理所接触到的知识和相关的依据,从而决定是否相信这一知识来源,继而依据这些知识在生活里行事。即使区分了受众的身份类型,例如将受众区分为学生群体、农村群体等,实际上也只是在区分不同个体的初始设置。也就是说,受众身份不同,教育背景、偏好渠道和接受程度也会有不同。这其中缺乏从认识论层面对于科学普及过程中个人与社群的关系、个人与各种信息来源之间的关系的讨论。

科学普及研究中对象社会关系属性的缺位与认识论的研究传统直接相关。传统的认识论研究也是集中讨论个体的理性人如何面对证据、如何获得知识的问题,例如盖梯尔问题引发的深远讨论[1]。在个体模式中,个人根据相应的证据来确证或否证知识,这是一种理想状态和简化状态,然而问题在于,真实的求知场景并不是这样发生的,个人总是处在某些社会关系之中,他们大多时候并不独自面对这个物理世界来获得知识,相反,他们总是依赖于身边各种社会群体来告诉他们知识,也会与周围群体讨论这些知识。他们会根据不同的社会情境选择是否相信这些知识,即使相信了也会依据不同的社会情境来选择是否按照这些知识来行动。社会认识论的产生就是希望面对真实的情境,更多地关注到知识获得、传递过程中的社会网络关联。它广泛地吸纳了不同的理论资源,例如社会心理学、STS等[2]。需要注意的是,社会认识论的“社会”的含义是相对于个人而言,强调的实际上是一种“集体”认识论,而不是与科学界相对而言的人类生活社会。

在基于个体的认识论中,那些非常荒谬、令人不可置信的事件,在社会认识论中就能得到理性的解释。例如,虽然科学界已经达成共识,认为戴口罩可以降低新冠病毒的传染风险,同时在身边也出现了大量因为不戴口罩而被感染的病例,但是欧美一些国家中依然有大量的人选择不戴口罩。对此,很多媒体的解释是这些人将戴口罩这一科学行为政治化,或者被一些非科学领域的言论所误导[3]。我们也通常认为这是科普的失败,它构成了科普研究中的重要议题。然而需要追问的是,这些荒谬事件在认识论层面上是如何可能的呢?在传统认识论的解释中,这是面对大量反对证据而不修正自己原有信念的非理性情形,并且在现实生活中,这种非理性会危及生命,是不可思议的。但是,如果将个人所处的知识交流网络纳入考量,这样的选择和行动就没有那么不可理解了。个人的信念和行动在很大程度上取决于所在的网络,其所在社群决定了他的观念,也决定了他所面临的证据小环境。下文将引入社会认识论中的一种知识交流网络模型,并将这个模型拓展到科学传播领域,探索这种形式化模型带来新的方法论的可能。

2 佐曼的进阶Bala?-Goyal模型

在传统的个体认识论中,通常使用贝叶斯模型来刻画修正个人信念的过程。举例来说,在“我”以往的观念中,认为过敏性鼻炎与空气环境、个体的休息运动状态等有关,与身体里的菌群没有关系。因此“我”对于“调节共生菌群可以改善过敏性鼻炎”这一结论[4]有了一个初始置信度:趋近于零。在漫长的治疗过敏性鼻炎的过程中,“我”会使用各种不同的疗法:净化房间空气、清洗鼻腔、使用少数民族医药、服用调节菌群药物等。不同疗法会产生不同后果,或有效或无效,它们也将构成直接的证据,改变“我”对原有观点的相信程度。当调节菌群药物明显有效地改善了过敏性鼻炎时,这个切身证据将直接提升“我”对“调节菌群可以改善过敏性鼻炎”的信赖程度。

然而科学的专业化程度越来越高,大部分的科学结论不太可能通过个人的直接经验证据来验证。普通公众不太可能直接参与科学研究,不是科学知识的生产者和确证者,而主要会通过听取各方不同的声音,如科技新闻、科学家访谈、商品广告、朋友交流等,来确定自己相信什么观点。尤其当很多科学结论以大尺度的统计概率的方式呈现时,个人更难以凭借局部的个人经验来判断,例如全球气候变化的趋势等,因为个人经验对于这些问题而言是非常小的样本,不足以形成判据。

在公众与各种知识来源进行交流时,同样也存在信念修正的问题,可以用贝叶斯公式P(A|B)=P(B|A)*P(A)/ P(B)来计算公众是否根据证据来源改变了自己的原有观点,在多大程度上、如何改变了观点。只不过这里的证据不仅仅是来自物理世界的证据,还有他人经验中所包含的证据。

针对这样的社会网络中的知识传递,佐曼(Kevin Zollman)将经济学中的Bala-Goyal模型引入科学家之间的交流中[5]。原本这一经济学模型是用于研究家人朋友的意见如何影响到一个人的购买意愿[6]。消费者除了对于产品本身的判断,还会在购买前与邻居们讨论,然后再做出最终决定。Bala-Goyal模型就是来研究邻居们的意见究竟如何影响他们的购买意愿的。这一方法应用的简單场景是赌徒问题。一名赌徒进入赌场,他想知道不同机器的收益,这时他只能通过实际下注每台机器来学习。每一次参与都会产生不同的结果,这些结果都会帮助他在下一轮中更好地决策,经过很多轮的学习之后,就能判断出来哪台机器的收益更高。赌徒情境中为判断提供依据的证据是机器所给出的数据,在复杂一点的情境里也可以是邻居们的过往经验——他们购买产品的成功和失败的数据。更为复杂的情况是在科学共同体里,科学家根据其他科学实验室的数据来判断到底哪一种竞争性观点是对的(见表1)。

科学家们的观点并不总是相同,竞争性理论中总是会有一种观点成为科学共同体的共识,这表示有一些科学家改变了之前的观点,不同意见之间开始趋同。这个过程类似于消费者依据他人意见做决定的过程,引入的模型可以帮助解决以下问题:真知是如何在科学家群体中传播开来、最终被广泛接受的?在初期有不同意见的科学家最终是不是总能达成共识?这些问题不仅与每一轮获得了哪些不同数据有关,还与他们与哪些人交流,获取了哪些数据有关。

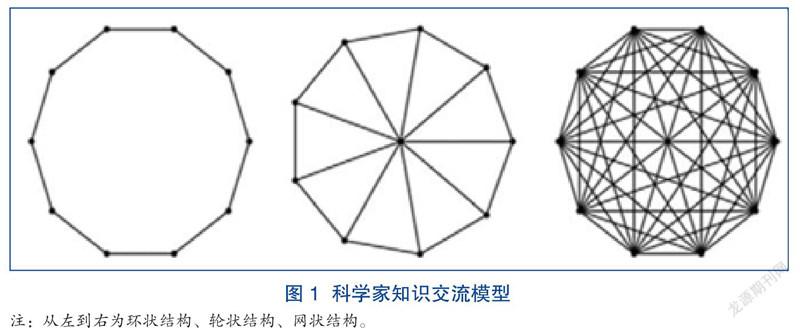

佐曼将科学家的交流过程进行了理想化处理,他设定不同的科学家持有两种相互排斥的观点。科学家之间的交流模式有三种典型模式:第一种是环式,科学家只是与周围少数的科学家有交往,整体上整个共同体交流比较少,没有中心人物;第二种是轮式,交流网络中有中心人物,共同体成员都与之有交流,而相互之间的交流较少;第三种是网状,交流网络中没有中心人物,每个成员之间的交流都很多(见图1)。

模型有一个关键设定在于科学家们的证据都是概率性的。因为在大多数当代实验中,实验效果并不会总是一致,有些实验结果很漂亮,能够佐证本方观点,而另一些实验结果不尽如人意,所以最终的结果是概率性的。例如上文的肠道菌群案例中,同样的调节菌群处方很可能对有些人效果很好,而对另一些人则效果不那么显著。也就是说,在竞争性观点中,持任何一方观点的实验室中都会有成功和失败的实验证据,会呈现为一个概率。

在图1三种不同的模式中,单个点所代表的实验室分别会从与之有联结的其他实验室获得这些概率,然后结合上一轮的先验概率得到下一轮的概率。环式只从相邻两个实验室得到数据;轮式不仅从相邻两个实验室,还在每一轮中都得到中心人物的数据;网式则广泛地从共同体中得到数据。佐曼的研究表明,每一种模式的科学家都会或迟或早达成共识,找到最优方案。这个结果中包含两层含义:一层是经过交流,科学家们最终将“会”达成共识,第二层是他们在很多情形下会达成正确的共识。环式结构能达成正确共识,网式结构能稍慢一些达成正确共识,轮式结论虽然达成共识会较快,但结果并不保证正确。一个延伸的结论就是在知识交流网络中,并不总是交流越多越好,成员参与得越积极越好,如果不能发挥好的作用,某些人的参与会拖累群体的认知效果[7]。

这个模式构成了最基本的知识交流模型,欧康娜(Cailin OConnor) 和韦瑟罗尔(James Owen Weatherall)在佐曼的模型基础上做了进一步的拓展,加入了不同类型的主体[8],形成了多主体的进阶Bala-Goyal模型。

3 多主体的进阶Bala-Goyal模型

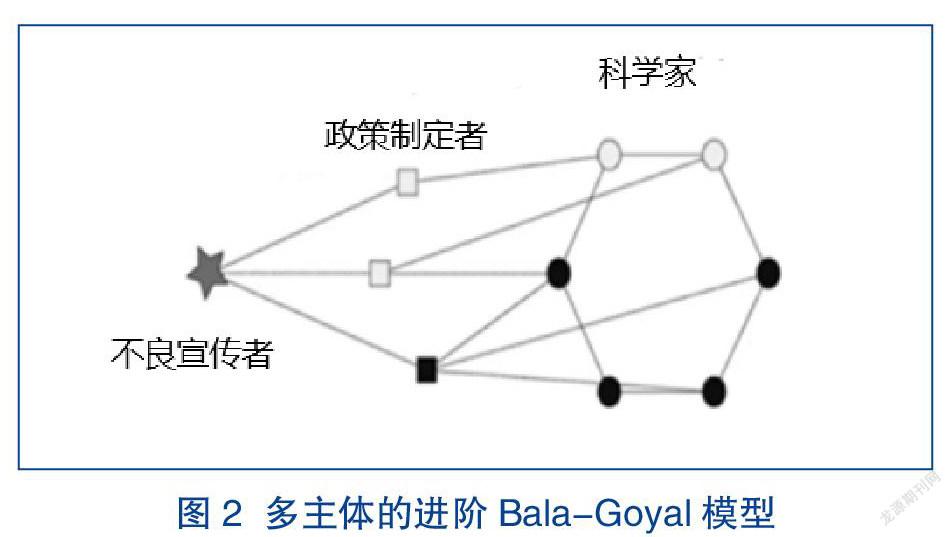

多主体进阶模型是在科学家的交流网络之外加上了政策制定者和不良宣传者。此时要做判断的“赌徒”是政策制定者,而不是科学家。政策制定者会分别从科学家群体中的不同派别和不良宣传者那里得到概率数据,修正先验概率。虽然主体变多了,但计算规则没有变化,依然是实验成功支持本方观点的概率当作新证据,放在贝叶斯公式中,形成下一轮的概率。经过多轮计算之后,政策制定者就能比较明确地做出判断哪一方观点更可信。

图2最中间的是自己不直接生产知识的政策制定者、右边是持不同观点的科学家们、左边是利益相关的不良宣传者。不良宣传者的典型代表是烟草工业资助的呼吸类疾病研究、疫情期间的阴谋论者等,他们出于利益考虑,会用各种方式来支持一种明确的观点。因此他们的实验结果会经过仔细筛选,公布支持自己观点的实验结果,印证概率非常高。不良宣传者通常有大量资金支持,所以他们会尽量与所有政策制定者进行交流。他们所发挥的作用一定程度上类似于轮式结构中中心人物所起到的作用。

黑圆点和白圆点代表两种不同观点的科学家,此时科学界还没有达成最后共识,但政策制定者们需要根据他们的目前结果来做出判断。不同观点的科学家在争论的过程中,会不断用实验来检验这些观点,因此每一个点都有自己成功验证的概率。政策制定者中有的人会与白圆点观点的科学家交流,一部分与另一种观点的科学家交流。这两方分别想给政策制定者传递不同的结论和信息。这个模型能够计算:经过一段时期交流之后,科学家和不良宣传者对政策制定者所产生的影响,并且能够通过数值反映出影响大小和因素关联程度。

下面用一个例子来演示模型中不良宣传者和科学家群体对政策制定者的决定所产生的影响。在科学家部分,黑圆点和白圆点代表的是对于同一个问题采取的不同行动。该例子中指的是面对顽疾,白圆点代表采用某传统治疗药物,黑圆点代表采用新开发的药物。图中各方对于传统药物的可靠性已经有了比较好的了解,因此他们需要弄清楚的是新药物是不是比传统药物更好。

图3(a)是在知识交流之前,政策制定者对于新药物是否更好这一问题有了初始的判断,形成了一定的置信度,分别为0.29、0.04、0.62。图3(b)是科学家群体和不良宣传者都进行了自己的研究实验来检验新药是不是比传统药物更好。

科学家附近的数字代表他所实验出来的成功率,他们在交流中如实地告知了实验结果。也可以看到,根据佐曼的科学家交流模型,环状交流模式是一种正向的交流模式,有利于得到正确的共识。因此,如果将交流局限在科学界内部的话,科学家们所做出来的实验结果会使得他们在一段时间之后达成共识,而且获得真知的成功率是较高的。如果只有科学界和政策制定者之间的交流的话,即使一开始政策制定者中大部分都不信任黑圆点代表的更优选择(只有一个黑色方框,而白色方框有两个),与持这种观点的科学家的交往也较少(两个白方框几乎只与白圆点关联),但是可以推论出,经过一段时间的交流后,政策制定者也会逐渐信服科学界的共识。当然,对于两个白方框来说这个过程要更漫长、更艰难一些。

然而交流中的第三方——不良宣传者在大量資金资助下做了更多组的实验,因此形成了多个数字,可以挑选数据的空间更大。然而不良宣传者并不会将所有的结果披露,他们选择了将黑体的两组数据(低于5的4和3)传递给政策制定者。因为这两组数据最符合他们的利益需要。很显然这两组数据并没有代表整体实验的主流,无论是科学家的结果中还是不良宣传者的结果中,都是大于5的结果更多,也就是成功率比较高。不良宣传者罔顾数量更为庞大的结论,选择性地进行了隐瞒。因此,不良宣传者与科学家们在朝两个相反方向引导政策制定者。

图3(c)代表的是经过交流之后,政策制定者们基于他们接触到的证据情况,根据贝叶斯定律修正了自己的判断,形成了新的置信度。可以很明显地看到他们对于黑圆点优于白圆点的置信度急剧下降。之前不太相信的变成了几乎不相信(从0.29 降到0 .07, 从0.04 降到 0.004),而之前比较相信的已经转变为不太相信(从0.62 降到 0.29)。可以推断出,多轮之后,这种情况将更为加剧。

这时尽管政策制定者不一定会由此相信另一方观点,但是不良宣传者已经成功地动摇了他们对于这一观点的信念,认为这些观点并没有那么可靠,也充满了不确定性。这将使得他们在下一步的决策中产生犹疑,从而动摇最后的结果。历史上成功的案例就是烟草工业赞助的不良宣传者成功地使政策制定者们不完全确定吸烟与肺癌之间有必然联系,即使这已经成为科学界的共识。当不确定性成功植入,将直接延缓对于烟草行业的管控政策。

可以看到,这个进阶Bala-Goyal模型是一个相对简化的社会交流模式,科学家之间的相互交流并不密切,政策制定者相互之间是孤立的,只与少数科学家和不良宣传者有交流。不良宣传者与科学家们之间完全没有交流,因为大多数情况下不良宣传者是有意自成一体地来研究、提供证据。总体来看这个模型为知识交流网络搭建了一个联动的数据关系,从而能对达成共识、修改对信念的置信程度等认识论问题提供一种科学说明。

4 科学普及的进阶Bala-Goyal模型

欧康娜的模型所针对的知识交流网络与科普过程的知识交流网络很相似。科普是知识传播过程,最终的目的是让公众掌握更多、更准确的科学知识和能力,并运用这些知识和能力更好地应对生活中的问题、协助做出更好的公共事务判断等。简单地分类,这个过程中涉及的主体主要有科学家(内部有不同观点的分歧)、公众、大众媒体、自媒体等伪科学消息来源。

下面运用欧康娜进阶Bala-Goyal模型来分析科学普及的知识交流过程。这需要做两个主体的替换,将上述模型中的政策制定者替换成公众,将不良宣传者替换成流量至上的科学传播者。流量至上的科学传播者指的是目标在于最大限度地实现传播效果,吸引注意力的媒体。这其中包含从具备专业素质、希望很好地传播科学的媒体到并不具备相应素质、假借科学之名牟利的媒体的一个谱系。他们都区别于科学家群体,不太关心科学问题的整体面貌和内部理由,而更关心吸引眼球的事件和结论。这会使得他们像上一节中的不良宣传者一样,为了吸引流量或获取其他利益,只展现一些离奇的事件,而完全不提及更为广泛但平平无奇的证据或结论,或者夸张性地展现一些结论,并不论及内在理由。与此同时,科学家通常会如实报告实验结果,并且是以科学共同体认可的方式得出的结果。但由于他们有内部观点的分歧,也由于科学实验的自身性质,他们的实验证据中总会出现一部分与最终共识结论相背离的证据。

在认识论上,这两组替换的主体有着大量的相似之处,尤其是在理想化的模型中。政策制定者和公众都是不能直接通过实验等手段来生产、验证科学知识的群体,他们依赖外界提供知识。不良宣传者与流量至上的科学传播者都是通过选择性披露科学事实而使得科学的真实面目变得模糊,从而可能会混淆视听。但是不同之处在于,公众的数量总体上是比政策制定者的数量多得多,在模型中只表达局部情况。与此同时,他们中大部分人与科学界的关联比较稀疏,而主要接触大量媒体信息。流量至上的科學传播者也比不良宣传者的数量多得多,类型上也更为离散,并不是有组织地统一观点和利益,但是由于同一时期引人关注的事件和观点相对集中,实际上,他们有比较一致的立场。

将这一模型替换为上述科普的相关主体时,模型结构见图4。在这个结构中,假定流量至上的科学传播者所输出的观点与科学界将达成的共识相悖。

我们类比地来看这个模型所带来的推论。首先,在上一节欧康娜模型中不良宣传者是知识的生产者和验证者,只是最后得出了并不公允的结论。而适用到科普领域中,流量至上的科学传播者们几乎完全不直接进行科学实践。他们只是以自己的理解提供了对事件貌似科学的解释,将科学家们的结论和信息有取舍地拿来使用,放大或夸张某些部分。看上去,前者是带有偏见的知识生产(biased produce),后者是选择性地共享信息(selective sharing),但是在这个模型中,计算关系层面并不构成实质区别。只要出现在交流系统中的是类似的证据面貌,那么就会产生同样的置信度变化。由于他们不直接进行科学实践就能完成同样的信息误导效应,这使得误导成本很低。他们只需要从现有的信息中挑选出自己需要的即可。但是这些博眼球的信息实现的传播面相对于科学界更广,影响的公众更多。

这些选择性地报道信息很多时候并不是恶劣地歪曲事实,而只是没有报道全部事实。从传播的角度出发,只有新奇的事件才会成为新闻被报道,例如在新冠肺炎疫情发展过程中,大量人注射疫苗之后健康地生活,这样的事件过于平淡,很少能吸引人们注意。但是如果有重要人物注射疫苗之后依然感染了病毒,就足够吸引眼球。在公众看来,这是强的失败证据,因此在下一轮计算信念中,会调低自己对疫苗的信任度。这样的证据被广泛、频繁地呈现在人们面前,将直接降低对于疫苗能够预防感染病毒的置信度,从而选择不注射疫苗。当然,报道反面证据是新闻工作者的天职,也符合科学的民主属性,只是它不容易反映科学事件的整体面貌,从而会影响人们最后的行为决策。

第二,在欧康娜模型中,从不良宣传者成功地动摇了科学界的共识中可以得出:即使科学家们已经基本达成共识,得出哪一种对策更为有效,只要流量至上的科学传播者一直保持活跃状态,广泛地触达公众,选择性地传播质疑证据,那么在认识论层面也很难使得公众完全信服科学界共识[8]。最典型的是全球变暖,这个观点在科学界非常早就达成共识,但是公众接纳的过程极其缓慢[9]。甚至在公众的印象中,科学界根本就没有达成共识。在以往的科普研究中,经常将这一现象解释为公众的愚昧或非理性,又或者科学家们没有运用更有效的方法来传递知识。通过模型的置信度变化分析,我们可以看到,只要另一个方向的引导力量一直存在,科学家们就无法靠自身将共识传递给公众。

第三,模型解释了极化现象,人们与哪个社群在一起,一定程度上决定了其所持有的观点。这一方面是由于社群决定了人们所接触到的证据类型,从模型中可以看到,与白圆点接触更多的人更为赞同白圆点代表的立场,与黑圆点接触更多的人更为赞同黑圆点的立场。这一点解释了全球疫情中产生的很多极化现象[10]。当今大数据所导致的信息茧房效应也在助力极化,对立的双方都认为对方情绪化、不理性,实际上由于他们依赖的信息源截然不同,所以各自面对的证据也很不同,基于他们各自的证据,他们所持有的置信度是相对理性的。另一方面,在紧密勾连的社群之中,人们总是会随着周围大多数人的观点来确定自己的信念,社会心理学的经典案例——阿希遵从实验[11]表明通常人们并不想与他人观点相悖,总是会不自觉地遵从集体。因此,处在什么样的知识社群中将很大程度地决定观点、立场,尤其是在突然面对新问题,科学界还没有可靠共识的情况下。

5 继续延展的可能

上一节中所展示的科学传播模型是一个极为简化的模型,在它的基础上可以做不同的变化或增加参数来探索更多的问题。例如一些传统的传播学问题,通过模型能够获得认识论层面的探索。传播学和认识论探索方式的不同在于,传播学强调信息的触达和接收,处理的关系是媒介与受众;而认识论主要将公众设定为理性人,判断他在多重证据下会如何处理知识信念。下面将从几个主要的传统科学传播问题来讨论模型的延展可能。

第一,在不同的语境下,科学传播要实现的目的会有所区别。在新冠肺炎疫情这样的应急科普场景中,更为强调速度。一方面是科学家内部达成共识的速度,另一方面是科学家共识传递给公众的速度。这一模型能够计算哪一种交流模式更有利于快速达成共识,经过几次新数据产生就能实现置信度的基本一致。 这时可以修改模型中科学家之间的交流模式,探索何种交流方式更有助于达成共识。例如将环式结构变为轮状结构,也就是在交流中确立部分权威,加大相互之间的交流频率,增强合作,将更有利于科学界在短时间内达成共识。如果存在权威,公众与权威交流和只是与一般科学家交流是否在置信度上有明显差异也能在新模型中得以考察。

而要使得科学界的共识迅速地说服公众,最有效的是改变传播者们所展示证据的立场,如果与科学界的共识一致,这样公众在各个渠道接触到的基本上都是同一类证据,会迅速向共识观点靠拢,但这样的传播方式容易存在后患,当公众在简单化处理的知识层面与专家达成了比较稳固的共识之后,比较难发生变通和转移。以疫苗问题为例,中华人民共和国成立以来几十年的疫苗宣传,通过专家权威+主流媒体传播的模式,迅速地在人民群众中推广了疫苗防治流行病的观念。通过讲述消灭天花、发现牛痘等科学英雄故事展现了正面证据,使得人们牢固地树立了一种观念:只要接种了疫苗就不会感染病毒,以至于疫苗在老百姓口中通常被称为“预防针”。然而事实上,这只是对于疫苗作用的一种极为简化的处理。病毒一直在变异,疫苗并不一定能精准预测病毒的变异而激发相应抗体,但是它能减轻症状,降低死亡率,减少医疗资源的挤兑。虽然疫苗并不能完全保证人不感染病毒,但对于防治流行病依然是最优选择。如果后续不能将这些原理及其中所包含的不确定性补充传递给公众,就会在新的情境中陷入被动,比如当人们看到接种疫苗之后仍然感染病毒的案例时,就会将之作为整个接种疫苗行为的反例。

第二,模型中并沒有设置公众个体内部的交流,假定大家都离群索居,只分别与科学家和媒体之间有知识传递。实际上他们可能身处在一个紧密编织的知识交流网络中,可以呈现出不同的面貌。例如某些人善于社交,具有人格魅力,可能组织起一个有辐射力的圈子,在这个圈子中,他们对其他人信念的影响力要比别人大得多。社交媒体会使得这种公众交流更为频繁,也更为复杂。上面提到的全球变暖的科学共识,一直未能很好地传递到公众层面,甚至产生了信息极化现象。对于这个问题,可以尝试不同的公众内部交流模式,来探索哪一种可以有效地打破极化现象、改变一个顽固的反对群体。例如在一个不认同全球变暖的社群中,如果有一个核心人物,那么改变核心人物的观念能最有效地改变整个群体的观点,因为轮式结构能最快达成共识,而达成共识的关键在于核心人物。

第三,模型中假定科学传播者是一致或集中的信息源,也没有处理科学传播者与科学家之间知识交流问题。在自媒体时代,很多传播者也许与科学界之间确实没有直接知识交流,甚至都没有直接读过科学界的发表物,因此他们可能在观点和论据上展现出相对离散的状态。模型可以探索这种离散模式会不会在影响力上有显著区别。

与此相反,专业的科技媒体人中有相当一部分人与科学界保持着密切的交往。科技媒体人也会遇到持不同观点的科学家群体,例如中国是否需要建造世界最大粒子对撞机等问题。他们之间的知识交流结构和频率如何影响科技媒体人的观点,怎样的交流才能保证科学媒体人中立地报道事件。

6 小结

本文主要对于科学普及问题进行方法论上的探索,将它重新视为知识的传递过程,从认识论角度上处理。基于Bala-Goyal模型的知识交流网络模型简要地表征了多个主体在一次或多次知识交流中,会不断出现新的证据,这些证据能够修正他们前一轮的信念。它有助于探索不同的社会结构和沟通方式究竟在信念层面会给理性人带来什么样的改变,从而有利于理解科普作为一种知识传递过程的相关问题。

这个模型中的信念变化的过程所针对的是一种纯理性方式,也就是主体依据证据数据来形成新的置信度。然而现实生活中的信念变化并不总是纯理性的,情绪感染、过往经验都会影响推理的过程。在解释现实问题时,模型为我们提供了一条最为核心的置信度变化线索,但仍然要考虑到其他多种因素才能给出恰当的解释。

参考文献

[1] Pappas G S. Justification and Knowledge: New Studies in Epistemology[M]. Dordrecht:Reidel,1979.

[2] Goldman A I,Blanchard T. Social Epistemology[C]. Oxford:Oxford University Press,1999.

[3]韩亚栋. 美国口罩问题政治化背后:权力制衡变成权力游戏 [EB/OL]. (2020–08–02)[2021–08–10]. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_8549912.

[4] Khan R,Petersen F C,Shekhar S. Commensal Bacteria:An Emerging Player in Defense Against Respiratory Pathogens[J]. Frontier in Immunology,2019,10: 1203.

[5] Zollman K J S. The Communication Structure of Epistemic Communities[J]. Philosophy of Science,2007,74(5):574-587.

[6] Bala V,Goyal S. Learning from Neighbors[J]. Review of Economic Studies,1998,65:565-621.

[7] Zollman K J S. Social Network Structure and the Achievement of Consensus[J]. Politics,Philosophy & Economics,2012,11(1):26-44.

[8] OConnor C,Weatherall J O. The Misinformation Age:How False Beliefs Spread[M]. New Haven,CT:Yale University Press,2019.

[9] Cook J,Oreskes N,Doran P T,et al. Consensus on Consensus:A Synthesis of Consensus Estimates on Human-caused Global Warming[J]. Environmental Research Letters,2016,11(4):1-7.

[10] Faris R,Clank J,Etling B,et al. Polarization and the Pandemic:American Political Discourse[C]. Cambridge:Berkman Klein Center Research Publication,2020.

[11] Schulman G I. Asch Conformity Studies:Conformity to the Experimenter and/or to the Group?[J]. Sociometry,1967,30(1):26–40.

(編辑 李红林)