解读敦煌乐舞

——敦煌乐舞研究方法之讨论

2021-01-23朱晓峰

朱晓峰

【内容提要】敦煌乐舞通常包括石窟壁画中的乐舞图像和敦煌文献对乐舞的记载两大部分,这些图像与文字在中国乐舞史研究中具有特殊位置和重要价值。首先,敦煌壁画乐舞图像具有丰富的种类和数量;其次,敦煌壁画乐舞图像反映了大量中古时期乐舞史的片段;另外,敦煌壁画乐舞图像能够与敦煌文献做到同一时期、同一地域内的互证,这些都是其他乐舞图像不具备的。当然,从性质上讲,敦煌壁画乐舞图像作为佛教壁画的一部分,其中包含了佛教和艺术的因素,而敦煌文献中的乐舞记载往往与当时的社会经济紧密相关。因此,如何将这些因素剥离,把图像与文字统一纳入到中国乐舞史研究中,不仅是敦煌壁画乐舞研究的难点,也是在研究过程中需要时刻把握的重点。

敦煌石窟,其营建上迄十六国下至蒙元,壁画上保存着内容丰富、数量庞大的乐舞图像,此外,在莫高窟藏经洞出土的敦煌文献中,也发现了一部分与古代乐舞相关的记载。这些图像和文字不仅真实地再现了古代乐器的形象、演奏方式、乐队编制以及乐舞组合形式,而且也将反映古代音乐制度、机构、系统以及音乐传播的信息记录了下来,为中国乐舞史研究提供了大量珍贵而翔实的资料,成为解决历史悬疑的有效证据。解读敦煌乐舞,即对敦煌乐舞研究方法之讨论,在此之前需要首先厘清一个概念,即什么是“敦煌乐舞”,此所谓“名正言顺”。由于该领域研究历史较短且横跨音乐史学、敦煌学、图像学等多个学科,导致至今仍未形成统一的研究规范和标准,研究基本呈现“各自为政”之局面,这在各种专著、文章对研究对象界定上便初见端倪。

一、敦煌乐舞的界定

岸边成雄先生在20世纪30年代撰写的《从敦煌画中发现的音乐资料——尤其与河西地方音乐的关系》、阴法鲁先生于1951年发表的《从敦煌壁画论唐代的音乐舞蹈》[1]以及刊载于1951年中国民族研究所油印本的蓝玉裕先生的《敦煌壁画音乐资料提要》等,属于该领域研究的发轫阶段。我们注意到此时研究对象的界定为“敦煌壁画音乐资料”,即图像。也就是说当时的研究者并未完全将敦煌乐舞作为完整的研究对象视之,它仅仅是音乐史研究所借助的材料或证据,而且所用壁画音乐资料大多来自莫高窟,对其他洞窟鲜有涉及。

20世纪80年代至21世纪初,敦煌乐舞研究进入成熟期,相继出现了一批极具影响力的研究专著,这些专著至今仍然是研究者案头倚仗的重要工具,如庄壮先生所著《敦煌石窟音乐》[2]、牛龙菲先生的《敦煌壁画乐史资料总录与研究》[3]、郑汝中先生撰写的《敦煌壁画乐舞研究》[4]、高金荣先生的《敦煌石窟舞乐艺术》[5]、王克芬与柴剑虹先生合著的《箫管霓裳——敦煌乐舞》[6]以及高德祥先生所著《敦煌古代乐舞》[7]等。诚如先前提及,各著对于研究对象的界定依然不一,《敦煌石窟音乐》偏重敦煌乐舞“乐”的属性,《敦煌壁画乐史资料总录与研究》将其作为音乐史研究资料,《敦煌壁画乐舞研究》《敦煌石窟舞乐艺术》《箫管霓裳——敦煌乐舞》和《敦煌古代乐舞》尽管都兼顾“乐”与“舞”,但在“乐舞”前所冠词汇也不尽相同——“壁画”“石窟”“古代”,而且上述著作均将莫高窟壁画乐舞图像作为主要研究内容,对敦煌文献和其它敦煌石窟中的乐舞信息则提及不多。

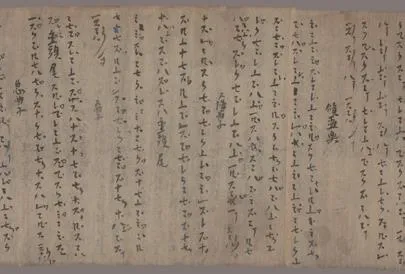

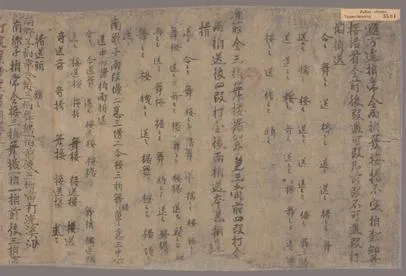

那么,我们来具体分析这一研究领域具体涵盖的内容。首先,敦煌石窟是该研究的空间范围,而此处应该是包括莫高窟、榆林窟、东千佛洞、西千佛洞以及五个庙在内的五处敦煌石窟。其次,时间范围等同于目前学界所共识的敦煌石窟营建的上限与下限,即十六国至蒙元时期。再来看具体研究内容,石窟壁画所绘乐舞图像当然首当其冲,但敦煌文献中也有一定数量的记载与乐舞相关,如音乐机构的设立、官方或寺院音乐的设置、音乐从业人员的使用、乐器制作行业的运作以及敦煌乐谱(见图1)、敦煌舞谱(见图2)、敦煌曲辞等,此外还包括藏经洞出土绢帛画、纸画和画稿所绘乐舞图像,这些内容同样需要研究者的重视和关注。总体而言,该领域研究内容应包含两个范畴,即图像和文字。事实上,郑汝中先生曾经在《敦煌学大辞典》中撰写“敦煌音乐”的词条,梳理了上述内容:

敦煌音乐

敦煌遗书和石窟壁画中的古代音乐资料及其研究。包括文献和图像两个方面。前者指:(1)莫高窟藏经洞所出之曲谱以及相关的材料。(2)藏经洞所出舞谱中与音乐有关的材料。(3)敦煌变文、经卷、曲子词以及唱赞等作品中的音乐材料。(4)敦煌文献中有关历代音乐材料的探索,如节庆日的音乐风俗,寺院中的佛事活动,其中有关乐工、乐僧、音声人的编制、供给、记事以及寺院与社会之间的音乐活动记载。(5)藏经洞所出绢画上的音乐形象资料。后者指敦煌壁画中的乐舞形象资料……此外,在敦煌地区出土之墓葬壁画、画像砖中也有一些音乐图像。

对上述材料开展研究的范围包括:(1)壁画中各个历史时期的乐器研究。(2)壁画中乐伎的表现形式,其分类和布局。(3)反映宫廷、世俗音乐生活的音乐、舞蹈内容,以及古代百戏、军乐、仪仗乐队等研究。(4)敦煌壁画乐舞内容与中原地区石窟音乐造型,与西域地区石窟乐舞图像,以及与国外石窟艺术,在音乐发展上的比较研究。[8]

图1 敦煌文献P.3808VP2《琵琶谱》(部分)[9]

图2 敦煌文献 P.3501P1《大曲舞谱》(部分)[10]

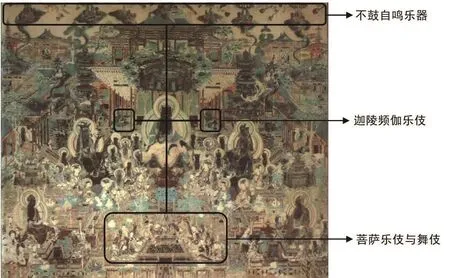

图3 莫高窟盛唐第172窟南壁《观无量寿经变》中的乐舞[11]

既然研究对象中明确包含敦煌文献、藏经洞绢幡画等相关内容,那么冠之以“石窟”一词显然无法照顾到乐舞之全体,而且敦煌壁画尤其是经变画所绘内容通常为“乐舞一体”形式,即菩萨乐伎在主尊前部平台两侧奏乐,菩萨舞伎在平台中间起舞(见图3)。敦煌文献中也有单独记载舞谱的文献,如P.3501《大曲舞谱》[12]、S.5643《上酒曲子蓦山溪、南歌子、双鷰子等打令舞谱》[13]等,因此单纯以“音乐”作为研究内容也难以展示其全貌。综合以上,我们认为以“敦煌乐舞”作为研究对象之概括相对恰当和全面,一言以蔽之,敦煌乐舞应包括历史上与敦煌相关的所有乐舞图像和文献材料,而敦煌乐舞研究是围绕该对象的时间、内容和范围的全面展开。

二、敦煌乐舞研究的意义

既然明确了研究对象的时间、内容和范围,那就有必要探讨敦煌乐舞研究的意义,因为该研究的最终目的是要解决古代乐舞史及丝绸之路乐舞文化交流史中悬而未决的问题。这是敦煌乐舞研究具有的学术价值和历史价值的真正反映,也是近一个世纪以来敦煌乐舞研究者孜孜以求的目标。

第一,敦煌乐舞在中国古代乐舞史研究中具有特殊的价值。分析已经问世的任何一部关于中国古代音乐史或舞蹈史研究的著作就会发现,中国古代乐舞史的构建和接连无非基于三类材料:文字、实物和图像。文字主要是各类历史文献中对乐舞的记载;实物一般指考古出土或传世的乐器等与乐舞相关的实物;图像则包括各类建筑、器物、绘画作品中对乐舞的记录和反映。通常,文字是乐舞史研究的主体,实物和图像是研究的主要证据。就乐舞史时期而言,在不同时期乐舞史研究中,文字、实物和图像所占的比重是不一致的,这与不同的社会、文化、政治背景密切相关。比如先秦时期主要依靠文献记载和考古发掘的各类青铜乐器;至两汉时期,除文献记载外,画像石(砖)乐舞图像又成为重要的信息来源;宋、元、明、清时期,各类音乐文献和记载逐渐丰富。唯独汉以后至宋以前的这段时期的乐舞史研究基本依靠文献记载,这基于两方面的原因:第一,乐器等实物数量稀少;第二,已有研究成果对敦煌乐舞的重视度不够,但这一时期恰恰是中国古代乐舞发展的鼎盛阶段。事实上,敦煌乐舞正好可以弥补这一时期研究材料不足之缺陷。以唐代为例,根据《敦煌莫高窟内容总录》和《关于敦煌莫高窟内容总录》对唐代石窟数量的详细统计,莫高窟唐代石窟分初唐、盛唐、中唐和晚唐四个时期,共计228个[14],这些洞窟壁画大部分绘有唐代的乐器和乐伎、舞伎图像,而且敦煌文献中关于乐舞的记载也多集中于晚唐五代时期,这在笔者的博士学位论文中已专辟章节梳理[15]。因此,对这些图像和文字的全面整理和深入挖掘,对该时期乐舞制度、编制和传播,乐器形制、组合和使用,乐人职业、身份和属性等研究将大有裨益。

第二,敦煌壁画保存着目前已知全世界范围内数量最多、种类最全的石窟壁画乐舞图像。来看一组莫高窟壁画乐舞图像的统计数据:

庄壮先生的《敦煌石窟音乐》记载:“有伎乐组成的乐队达246组,有打击乐14种,管乐9种,弹拨乐12种。”[16]牛龙菲先生《敦煌壁画乐史资料总录与研究》中的统计结果是乐器约54种,乐器图像共有4095件[17];郑汝中先生的《敦煌壁画乐舞研究》写道:“敦煌莫高窟石窟壁画上共有各种乐伎3000余身,有大小不同的乐队约500组,共出现乐器44种,4549件。”[18]虽然三种著作的统计结果出入较大,这很可能是选用标准不一、图像辨识难度和实际统计误差等因素造成的,但至少可以反映莫高窟壁画乐舞图像的规模,而笔者目前在敦煌研究院的工作之一,就是在先前统计结果的基础上,重新对莫高窟壁画乐舞图像做深入细致的调查与统计,最终形成科学完整的乐舞图像分期与内容梳理。

图4 榆林窟西夏第3窟东壁南侧《五十一面千手千眼观音经变》[19]

图5 榆林窟西夏第 10窟窟顶西披下沿嵇琴图像[20]

图6 东千佛洞西夏第7窟东壁《药师经变》中嵇琴图像[21]

图7 西千佛洞西魏第7窟西壁南侧飞天伎乐图像[22]

再以榆林窟为例,笔者的博士后出站报告为《榆林窟壁画乐舞图像调查与研究》,2017年6月,笔者赴榆林窟展开为期40余天的壁画乐舞图像调查统计工作,经查,榆林窟现存石窟43个,其中31个洞窟壁画均绘有一定数量的乐舞图像,其中第16、19、33、34、35、36、38窟中乐舞图像的规模堪比莫高窟乐舞图像较为丰富的洞窟,而且第3窟所绘密教经变画乐舞图像的数量(见图4)和第3、10窟中的拉弦乐器——嵇琴图像的出现也是莫高窟不具备的[23](见图5)。此外,在东千佛洞、西千佛洞以及五个庙石窟中也均有乐舞图像出现,而且各具特点,如东千佛洞第7窟所绘嵇琴图像(见图6)、西千佛洞第7窟的飞天伎乐画稿图像等(见图7)。如果将敦煌乐舞图像进行乐器、乐伎和舞伎的分类,可以看到,中国音乐史上出现的大多数吹奏、拉弦、弹拨、打击乐器均能在敦煌石窟壁画上找到相应的图像[24]。另外,乐伎、舞伎的种类也较多样,这当然是由石窟壁画佛教属性决定的,包括天宫、菩萨、飞天、化生、迦陵频伽、药叉和世俗乐、舞伎[25]。以上所列均说明敦煌石窟壁画乐舞图像的丰富和多样。

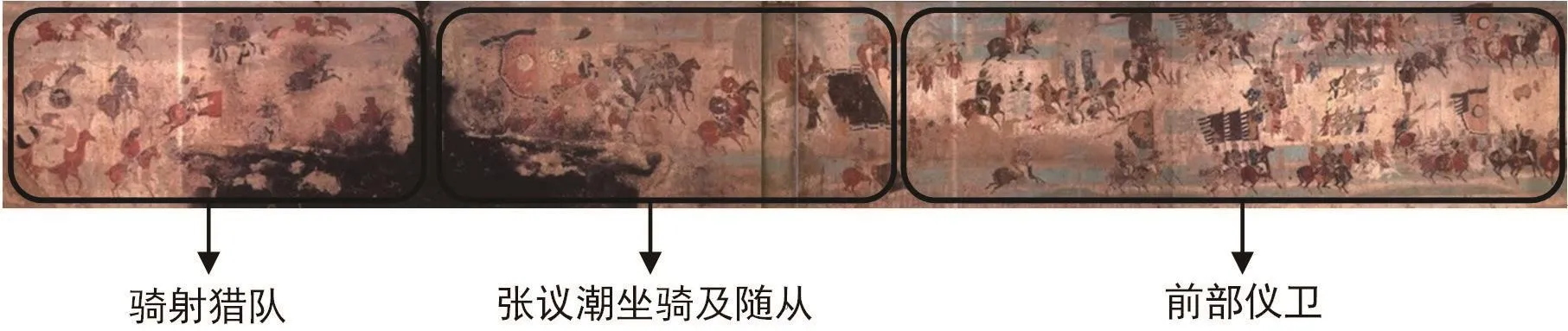

图8 莫高窟晚唐第156窟主室南壁及东壁门南侧下部《张议潮统军出行图》[26]

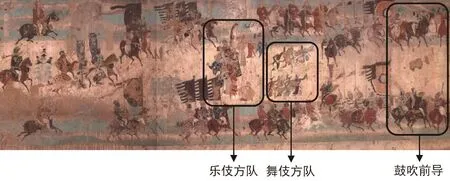

图9 莫高窟晚唐第156窟《张议潮统军出行图》前部仪卫[27]

第三,从区域乐舞史角度讲,敦煌乐舞可以做到同一区域、同一时期内文献与图像的互证。通常,历史研究中的某个观点需要依靠不同文献间的相互证明以形成完整且逻辑清晰的证据链,或者需要将文献研究的结论与现存图像信息、考古发掘成果相结合,但各类材料间也存在同一区域无法同一时期或同一时期无法同一区域的问题,而敦煌石窟(部分)与敦煌文献由于所处空间和时间的同一性,可以在研究中避免这一问题,使形成的结论更加确凿,符合史实。这正是郑炳林先生曾经提到的:“敦煌地区历史的研究必须以敦煌文献作为着眼点和立足点。”

众所周知,莫高窟第156窟主室东壁门南至整个南壁的下部三分之一位置绘有《张议潮统军出行图》(见图8),画面反映的是时任河西节度使检校司空兼御史大夫张议潮于咸通二年(861)攻占凉州后率行军仪仗出行的场景,该图前部仪卫中绘有鼓吹前导、舞伎方队和乐伎方队(见图9)。那么,《出行图》反映的内容是否为史实呢?如果借助敦煌文献以外的记载,当然也能证明其真实性,但很多细节的推定必须依靠敦煌文献。

首先,敦煌文献P.3773V记有唐景云二年(710)所写《凡节度使新授旌节仪》,此为唐代节度使新授旌节出行仪制,现引文如下:

凡节度使新授旌节仪

天使押节到界,节度使出,先引五方旗,

后鼓、角、六纛,但有旗、幡,不得欠少弓箭,

衙官三十,银刀官三十,已上六十人,并须衣服

鲜净锦络缝褶子。卢帕头五十,大将

引马,主兵十将,并须袴帑、抹额、玲珑、缨

拂、金鞍镫,鲜净门枪、豹尾、

彭排、鼓架。马骑、射鹿子人,悉须(袴)帑、抹(额)、

缨拂、玲珑,珂佩。州府伎乐队舞,临

时随州府现有,排比一切,像出军迎候。[28]

根据文意,唐政府为节度使授旌节时,节度使须以出行仪仗列队相迎。尽管《出行图》表现的是张议潮率行军仪仗出行的场景,但早在大中五年(851),张议潮已被唐政府授予“沙州归义军节度使”一职[29],所以《出行图》描述的仪仗配置与P.3773V《凡节度使新授旌节仪》的记载应该是相近的。引文中与乐舞相关的内容分别为“先引五方旗,后鼓、角、六纛”和“州府伎乐队舞,临时随州府现有,排比一切,像出军迎候”。这两部分与《出行图》乐舞图像基本一致,首先“先引五方旗,后鼓、角、六纛”中的鼓、角所指就是《出行图》中的鼓吹前导部分,这一部分在图像中为大鼓四面,大角四只,唯一不同仅为图像与文献中所述五方旗与鼓、角的前后次序相互颠倒。

再来看《唐六典》对唐代行军仪仗中鼓、角使用的规定:

诸道行军皆给鼓角,三万人以上给大角十四面,大鼓二十面。二万人以上大角八面,大鼓十四面。万人以上大角六面,大鼓十面,万人以下临事量给。其镇军则给三分之二。[32]

图10 莫高窟初唐第220窟北壁《药师经变》菩萨伎乐乐队[30]

图11 莫高窟初唐第220窟北壁 《药师经变》舞伎[31]

在《张议潮统军出行图》的榜题中,张议潮时任官职明确记载为“河西节度使检校司空兼御史大夫”,其被唐朝政府授予“检校司空”的时间距《唐六典》颁行已逾百年,而《出行图》鼓吹前导的鼓、角均为四个,可见其编制大体与唐代仪仗制度相符。据此推测,晚唐时期节度使行军仪仗中鼓、角编制应同于《出行图》,即大鼓四面,大角四只。同时也证明张议潮所统治的河西地区尽管远离唐帝国的中心,但其任节度使期间营建洞窟中壁画所示仪仗并没有僭越当时的仪轨。

其次,《出行图》舞伎与乐伎方队应该是P.3773V中所言“州府伎乐队舞”,而且“队舞”一词在P.4640V《归义军乙未(899)至辛酉年(901)布纸破用历》中也有出现:

(二月)十四日,支与王建铎队儛(舞)额子粗纸壹帖。[33]

队舞为归义军乐营下设用于官府设乐活动的舞蹈方队,而且可以确定队舞在进行表演时,有乐伎为其伴奏,此乐伎同属乐营管辖。由于图像和记载的数量有限,目前无法进一步确定《出行图》中舞伎方队的舞种,所用乐曲以及乐队详细编制,但《出行图》舞伎方队图像应该就是两件文书所言队舞参与归义军出行仪仗活动的真实再现。

再次,敦煌乐舞是研究古代丝绸之路乐舞传播与流布的重要材料。以敦煌为中心的河西地区与中原及西域周边各地历来就有千丝万缕的联系,通过敦煌乐舞的研究可以梳理“中原内地—河西走廊—西域各地”乐舞文化融合与交流的过程,来实现“一带一路”乐舞文化变迁、传播和流布的研究。

我们继续以唐代敦煌乐舞为例,在所有种类的乐舞图像中,只有经变画菩萨乐伎是以乐队形式出现的,因此乐队编制反映的信息就成为壁画音乐图像与现实音乐间联系的枢纽。通过分析,唐代菩萨伎乐乐队编制自始至终呈现出对打击类乐器的侧重,不论乐队规模为六身、八身一组或是十六身、二十八身一组,打击乐器始终占据乐队使用乐器的大多数(见图10、图11),这种特点与文献记载的唐代用乐编制是一致的,至少可以证明文献中隋唐音乐包含大量龟兹乐、西凉乐成分的记载在壁画中得到如实反映。而且,大多数菩萨伎乐乐队编制均体现出旋律快速、节奏铿锵以及力度鲜明的风格,这种风格与唐代用乐同样相似。舞伎图像亦如此,从具“胡旋”特点的舞蹈以及持长巾起舞到击腰鼓而舞和“反弹琵琶”起舞,舞蹈形象总体保持唐代健舞的典型特征,这与菩萨伎乐乐队风格甚至唐代流行的乐舞是相辅相成的。可以说,莫高窟壁画音乐图像将唐代音乐呈现多民族音乐文化融合的总体趋势直观形象地展示在了壁面之上。据此我们可以梳理出一条中原乐舞文化传播至河西地区的路径,即西域地区乐舞由于政治变迁、文化交流等原因首先从发源地传播至中原地区,此后在中原与不同民族的乐舞历经长时间的融合与交流,并被重新整理与编配,之后再以政治、经济、文化交流的方式传入河西地区。所以,文化的传播永远不是单向传递,而是双向互动。

三、敦煌乐舞研究的难点

客观地讲,任何领域的研究都有其难点,而难点往往又是研究中最核心、最重要的部分,所以对难点的突破就意味着可以将研究升华到新的层次。具体到敦煌乐舞研究,如果可以找准其难点并加以重点关照,对于认识和掌握敦煌乐舞的本质会起到关键作用。

图12 莫高窟五代第 146窟南壁《法华经变》所绘《火宅喻品》[34]

图13 莫高窟五代第61窟东壁北侧《维摩诘经变》所绘《酒肆图》[35]

图14 莫高窟晚唐第156窟主室窟顶西披《楞伽经变》所绘《橦伎喻》[36]

敦煌乐舞图像不论是被绘制在石窟壁面还是绢帛纸本上,其首要功能一定是佛教思想的表达。这一点可以从两个方面说明:第一,所有乐舞图像均来自佛教宣传或供养的经变画、说法图、佛传故事画、本生故事画和绢幡画等;第二,大多乐舞图像的主体都是佛教经典中的形象,比如菩萨、飞天、化生、迦陵频伽等,甚至还有一类不鼓自鸣的天乐图像,完全就是佛法的象征和净土的装饰。但作为乐舞图像本身来讲,其形式和内容又完全是世俗音乐的翻版,因为我们看到了音乐史中曾经出现的乐器、乐队编制和乐舞组合。所以,敦煌乐舞图像是佛教语境下中国古代音乐的展现,我们无法也不能将其直接与音乐史进行一一对应式的研究,在此之前必须将敦煌乐舞中的佛教因素剥离。当然,诚如之前提及,敦煌乐舞也不全是佛教属性的图像,其中有一部分为世俗性质的乐舞,那么这部分是否可以直接与古代现实音乐对应呢?答案依然是否定的,因为我们必须进一步考察这一部分乐舞在壁画中承担的功能,换言之,就是需要确定图像是否是对乐舞的直接表述,如《出行图》,通过文献记载可以确定其真实性,但《法华经变》中的《火宅喻品》(见图12)和《维摩诘经变》中《方便品》的《酒肆图》(见图13)乐舞其实只是经变画对于世俗生活的指代,《楞伽经变》中的《集一切法品》出现乐队伴奏的《橦伎喻》只是用以表达“凡事皆幻”之意(见图14),所以,在对这一部分乐舞图像进行使用和研究的过程中,同样需要谨慎对待,这不仅是敦煌乐舞研究的难点,而且也是必须首先明确和一以贯之的原则。

其次,之前提到敦煌石窟(部分)与敦煌文献所处空间和时间具有同一性,但敦煌石窟与敦煌文献的具体年代范围还是有差异,目前关于敦煌石窟早期石窟确凿的时间断代依然未形成定论,按照大致的年代范围应该在4世纪至14世纪之间[37]。敦煌文献的年代范围基本可以确定,约从5世纪初至11世纪初[38]。同一时间范围中的乐舞图像与文字记载可以相互印证,这一部分主要集中在晚唐五代时期。那么敦煌早期部分洞窟和西夏、回鹘、元代洞窟中的乐舞图像如何进行研究?换言之,如果要保证文献与图像的并置研究,如何将历史背景,洞窟营建和乐器、乐舞的流行与传播等各个方面结合起来做共时性研究,这是该领域面临的另一难点。

第三,对敦煌壁画乐舞图像来源问题的考察,这是围绕壁画乐舞进行一切研究的基础,因为来源直接关系到壁画乐舞的真实性。假设我们剥离了壁画乐舞图像中的佛教因素,但依然无法确定其来源或真实性的问题,即壁画所绘乐舞图像是否是对现实乐舞的记录或再现。根据目前的研究来看,壁面所绘乐舞图像也是有画稿的,这一部分画稿囊括了各种类型的乐舞图像[39],但这仅能够说明壁画乐舞的绘制,再结合敦煌地区出现的”画行”“画院”等专业绘画机构以及“画师”“绘画手”“丹青上士”等绘画从业人员[40],我们认为敦煌当地应该是画稿产生的主要来源,而敦煌壁画之中又包括乐舞在内的大量社会生活描写[41],那么敦煌当地工匠在绘制画稿和壁画中与此相关的图像时,极有可能以现实的社会生活作为参照。从这个角度讲,壁画中的乐舞图像也必然有拟其原型的乐舞活动。当然,这只是通过“壁画乐舞—画稿—画稿制作—真实乐舞”的假设性逆向推导,关于壁画乐舞真实性的问题依然需要大量文献和实物证据加以证明,所以这也是该研究的难点之一。

四、敦煌乐舞研究的思考

从宏观角度讲,敦煌乐舞研究面临图像与文献两部分的展开,其中图像是研究有序进行的关键,文献是研究深度的保证。具体而言,图像包含两个重要范畴——乐与舞,其中乐包括壁画中的乐器、乐伎、乐队;舞则主要针对壁画中的舞伎、舞队、舞种。文献研究同样包含两个部分:一是对敦煌文献和敦煌画稿中与乐舞相关内容的整理和考证;二是对各类历史典籍文献中与乐舞相关记载的耙梳与研究。因此,该领域需要渐次完成对敦煌石窟不同时代乐舞图像的统计与整理、不同类型乐舞图像的归类和分析、乐舞与佛教二者关系的探究,结合敦煌文献和敦煌画稿对河西地区音乐文化的考证以及“中原地区—河西走廊—西域各地”乐舞文化传播和交流的全面研究。

从实践的角度讲,敦煌乐舞研究亟待以石窟考古、历史文献和音乐考古等角度进行深层次综合研究。如果仅停留在“以石窟说石窟”抑或“以图像说图像”的阶段,可能无法实现其真正的学术价值。“从石窟中来,到石窟中去”才是探寻敦煌乐舞最根本的方法论。乐舞图像作为壁画乃至石窟的有机组成部分,首先其内容是音乐或舞蹈的,这表明其乐舞的属性,也就要求我们用乐舞史学和图像学的方法加以研究。其次,如果视其为局部,它又是属于石窟这个整体的,而石窟形制、布局和内容安排将直接关系到乐舞图像在石窟壁面的具体表现,这又需要我们在研究过程中关注二者之间的辩证关系——乐舞图像来自石窟,它是石窟功能的反映;石窟涵盖乐舞图像,它决定乐舞图像的性质。如果将壁画乐舞图像简单地从石窟中剥离,忽略整体与局部的关系,很可能无法对乐舞图像来源、价值和意义作出系统化的考量和判断,也就无法做到对历史语境的真正还原,这应该是敦煌乐舞研究需要时刻注意的。

【注 释】

[1]阴法鲁.从敦煌壁画论唐代的音乐舞蹈[J].文物参考资料,1951(4).

[2]庄壮.敦煌石窟音乐[M].兰州:甘肃人民出版社,1984.

[3]牛龙菲.敦煌壁画乐史资料总录与研究[M].兰州:敦煌文艺出版社,1991.

[4]郑汝中.敦煌壁画乐舞研究[M].兰州:甘肃教育出版社,2002.

[5]高金荣.敦煌石窟舞乐艺术[M].兰州:甘肃人民出版社,2000.

[6]王克芬,柴剑虹.箫管霓裳——敦煌乐舞[M].兰州:甘肃教育出版社,2007.

[7]高德祥.敦煌古代乐舞[M].北京:人民音乐出版社,2008.

[8]参见《敦煌学大辞典》郑汝中撰“敦煌音乐”词条完整解释,引文处有删节。季羡林主编.敦煌学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,1998:245.

[9]图像采自“IDP国际敦煌项目”网站:http://idp.nlc.cn:80/database/oo_loader.a4d?pm=Pelliot chinois 3808;img=9.

[10]图像采自“IDP国际敦煌项目”网站:http://idp.nlc.cn:80/database/oo_loader.a4d?pm=Pelliot chinois 3501;img=7.

[11]图像采自:敦煌文物研究所编.中国石窟·敦煌莫高窟·第四卷[M].北京:文物出版社、东京:平凡社,1987,图版9.

[12]上海古籍出版社,法国国家图书馆编.法藏敦煌西域文献·第二十四册[M].上海:上海古籍出版社,2002:362-364.

[13]中国社会科学院历史研究所等编.英藏敦煌文献·第八卷[M].成都:四川人民出版社,1992:247-249.

[14]参见敦煌文物研究所编.敦煌石窟内容总录[M].北京:文物出版社,1982:1-176;史苇湘.关于莫高窟内容总录[M]//敦煌文物研究所编.敦煌石窟内容总录.北京:文物出版社,1982:180-182.

[15][24]参见朱晓峰.唐代莫高窟壁画音乐图像研究[D].兰州大学申请博士研究生学位论文,2016:81-105,32-35.

[16]该数据来自敦煌石窟音乐,2008年庄先生发表敦煌壁画乐器组合艺术一文将统计结果增加为“乐器图像达6300件,涉及不同乐器约70多种”。参见庄壮.敦煌石窟音乐[M].兰州:甘肃人民出版社,1984:9;庄壮.敦煌壁画乐器组合艺术[J].交响(西安音乐学院学报),2008(1) :7.

[17]牛龙菲.敦煌壁画乐史资料总录与研究[M].兰州:敦煌文艺出版社,1996:257.

[18][25]郑汝中.敦煌壁画乐舞研究[M].兰州:甘肃教育出版社,2002:201,34.

[19][20][21][22]图像由敦煌研究院提供。

[23]参见朱晓峰《榆林窟壁画乐舞图像调查与研究》,待版。

[26][27]《中国石窟·敦煌莫高窟·第四卷》,图版133。

[28]根据法藏敦煌西域文献第二十八册原卷照片结合陈祚龙与暨远志先生的录文综合而来。参见上海古籍出版社、法国国家图书馆编.法藏敦煌西域文献第二十八册[M].上海:上海古籍出版社,2004:9;陈祚龙.敦煌古抄《凡节度使新授旌节仪》残卷校释[C]//郑学檬、郑炳林主编.中国敦煌学百年文库文献·卷一.兰州:甘肃文化出版社,1999:435-438;暨远志.张议潮出行图研究——兼论唐代节度使旌节制度[J].敦煌研究,1991(3) :30.

[29]参见荣新江.归义军史研究——唐宋时代敦煌历史考索[M].上海:上海古籍出版社,1996:3.

[30][31] 图像采自《中国石窟·敦煌莫高窟·第四卷》图版28、29。

[32]李林甫等著,陈仲夫点校.唐六典[M].北京:中华书局,1992:463-464.

[33]上海古籍出版社,法国国家图书馆编.法藏敦煌西域文献第三十二册[M].上海:上海古籍出版社,2005:266.

[34]图像采自郑汝中《敦煌石窟全集·音乐画卷》;敦煌研究院.敦煌石窟全集[M].香港:商务印书馆,2002:156.

[35]图像采自《中国石窟·敦煌莫高窟·第四卷》,图版75。

[36]图像采自李月伯《莫高窟第156窟、第161窟》;段文杰主编.敦煌石窟艺术[M].南京:江苏美术出版社,1995:116.

[37]参见王惠民.敦煌早期洞窟分期及存在的问题[J].石河子大学学报(哲学社会科学版),2015(6) :2.

[38]参见荣新江.敦煌学十八讲[M].北京:北京大学出版社,2001:192.

[39]参见朱晓峰.敦煌画稿中的音乐图像研究[J].敦煌学辑刊,2017(2) :82-101.

[40]参见姜伯勤《敦煌礼乐宗教与艺术文明》“艺术篇”中“图像与解释”部分。姜伯勤.敦煌礼乐宗教与艺术文明[M].北京:中国社会科学出版社,1996:13-35.

[41]在敦煌学大辞典中,与世俗生活有关的图像除“生产生活画”章节外,在“经变画”部分亦有涉及,包括伐木、治病、造船、耕地、教学、狩猎、制陶、踏硾、锻铁、酿酒等图像。参见季羡林主编.敦煌学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,1998:95-199.