儒家文化对企业社会责任的影响:基于第十次全国私营企业抽样调查的实证检验

2021-01-22淦未宇

淦未宇

一、引 言

伴随着经济发展和社会进步,企业履行社会责任(Corporate Social Responsibility,CSR)成为一家公司建立公众声誉、提升品牌形象、促进企业可持续发展的重要途径。近年来,《福布斯》和《财富》杂志陆续将履行社会责任质量作为企业排名的影响因素。2018年,我国政府发布《中国与世界贸易组织白皮书》,要求积极引导企业守法经营、履行社会责任。作为一项重要的企业发展战略,履行社会责任已经成为一家公司能否持续、健康发展的关键选择。

以往关于企业社会责任履行动因的研究普遍认为,企业履行社会责任有其背后的经济诉求,企业借由社会责任履行来缓解融资困难、建立声誉资本或是谋求政治资源。大多数的研究聚焦于外部正式制度和企业自身客观条件,而忽视了传统文化及个体心理等隐性价值规范对企业伦理决策可能产生的影响。亨廷顿和哈里森指出,文化是影响社会、政治和经济行动的一个重要因素。近年来,有学者开始关注根植于中华文明的儒家文化对微观企业行为的影响,如古志辉通过经验证据表明,儒家文化能够约束代理人的自利行为,降低企业代理成本。徐细雄等发现,儒家文化有利于抑制管理者自利动机和过度自信、改善信息质量,进而降低了股价崩盘风险。

儒家文化是影响中国及东南亚现代化进程的精神支柱,渗透到人们政治、经济等行为的方方面面。虽然近年来有学者已经开始关注儒家文化对微观企业行为的影响,但该领域研究尚处于起步阶段,尤其是有关儒家文化如何影响企业社会责任行为的研究更是罕见。Wang等的研究发现道德基础与儒家伦理相互作用,共同决定了管理者对企业社会责任股东价值模型的立场。Li等指出管理者的儒家思想影响企业可持续发展决策和社会责任导向。徐细雄等和淦未宇等最近对儒家文化在上市公司社会责任履行和员工雇佣保护中的作用进行了探究,发现儒家文化激发了企业利他心理(同情和关怀心理),进而引发了积极的社会责任行为。由此,作者认为儒家伦理对企业社会责任取向具有重要影响。尤其,对于中国这样一个市场机制仍不健全、制度环境尚需完善的新兴国家,源远流长的历史文化对企业社会责任履行的作用可能更加凸显。

本文的研究意义与贡献在于:第一,拓展了对企业社会责任决定因素的理解,丰富了“文化与企业决策”研究文献。不同于以往企业社会责任研究中关注正式制度的作用,本文重点探究儒家文化这一非正式制度对企业社会责任的影响效应。第二,企业社会责任不仅包括对股东、员工、债权人等内部核心利益相关者的责任,还包括对社会公众等外部利益相关者的责任。因此,不同于以往研究儒家文化对社会责任的影响更偏重于股东价值,本文从其他企业利益相关者视角出发,探讨儒家文化对企业慈善捐赠、环境保护、公益组织参与等企业对社会公众的责任的影响机制,拓展了儒家文化对企业社会责任影响的研究边界。第三、儒家思想是中国社会影响最为广泛和深远的代表文化,也是中国哲学思想和价值观中最重要的力量,长期以来被个体和组织奉为道德规范和行动指南。本文采用实证研究方法探讨企业所在地区儒家文化强度对其社会责任履行的作用,一方面能够从非正式制度视角揭示文化对企业决策行为的作用机理,另一方面能够在一定程度上为儒学直面科学主义的挑战,突破发展瓶颈贡献经验证据。第四,本文的研究结论为弘扬和发挥中华优秀传统文化在推进企业积极履行社会责任中的积极作用提供了理论依据和政策借鉴。

二、理论分析和研究假设

(一)儒家文化及其伦理规范

儒家学说是春秋战国时期,由孔子所创立,孟子、荀子等人继承发展,在西汉时期成为封建正统思想,并且在宋明时期发展完善被称“新儒教”。儒家思想从产生开始就对中国社会产生了深远的影响,是中国百姓“日用而不知”的纲常伦理。儒家“以天下为己任”、“修身、齐家、治国、平天下”、“达则兼济天下,穷则独善其身”等思想常被用来约束个体行为、规范个人与国家关系,目前为止仍是华人社会的主流思想。十八大以来,习近平总书记在多个场合强调要传承与发展中华优秀传统文化,认为“中华传统文化是我们最深厚的文化软实力,也是中国特色社会主义根植的文化沃土”。人民日报出版社出版的《习近平用典》遴选的总书记讲话、文章中引用最多的典故便是儒家经典名言。

儒家文化除了对社会行为规范产生深远影响外,她所蕴含的经济管理伦理思想对中国和东亚社会的政治、经济同样产生了不可忽略的作用。“后儒家假说”的提出者Kahn甚至认为,推动东亚四小龙经济腾飞的主要原因是儒家意识形态。杜维明先生也认为儒家传统文化对东亚国家的现代化进程具有非常重要的影响,是公司创造财富的重要精神力量。Yang探讨了儒家传统、社会主义和资本主义三种思想体系对管理哲学和实践的影响,发现中国当代组织行为和管理实践是这三种文化力量的综合反映。

不同于制度建设已经较为完善的发达国家,我国企业伦理决策受到的正式制度约束相对比较脆弱。诺思认为,有必要关注文化、习俗等非正式制度的治理价值。已有研究表明,国家层面的制度与文化因素比企业特征更能够解释企业社会责任表现的差异。作为一种非正式制度因素,儒家文化所蕴含的伦理约束机制对市场经济中的企业治理行为发挥重要的潜在作用,特别是对于企业社会责任履行这类带有极强情怀、伦理色彩的企业决策。

(二)儒家文化与企业社会责任

非正式制度对于公司治理决策的影响效应研究正在受到越来越多的关注,尤其是企业所在地区宗教、文化对组织行为的潜在作用。Li和Liang从儒家文化出发,探索中国私营企业家寻求政治关联的非经济动机,实证检验了儒家社会模式,并发现儒家理想“维护世界和平”的力量,是许多成功和富有的商业领袖共有的核心价值观。Jebran等实证研究认为儒家文化能够减少管理层对坏消息的抑制行为,进而降低股价崩盘的风险。由此可见,儒家文化所蕴含的伦理价值能够对代理人的自利行为产生约束机制,嵌入企业内部塑造管理者的修身自律的职业伦理。国内学者做了相应的研究,如,徐细雄和李万利在考察儒家文化对企业创新行为的影响时,发现儒家文化蕴含的“忠信”、尊重知识和人才等思想,通过缓解企业代理冲突、提高人力资本投资水平和降低专利侵权风险三条渠道促进了企业创新。潘越等考察了儒家文化中“俭”的价值观念在市场交易中的作用,认为高管的节俭意识和较强的道德约束是儒家文化抑制高管在职消费的渠道。另外,杜兴强等则在对A股上市公司的研究中发现儒家文化存在的消极面,他们探究了儒家文化中“论资排辈”的思想对独立董事进谏行为的影响机理,研究表明论资排辈文化抑制了进谏行为。

除了研究儒家文化对企业管理者行为的隐性规范和约束外,更有学者研究了儒家文化对员工行为的影响。Kang等发现儒家文化中的四个维度特征(仁、义、忠、关系)对员工情绪动机和规范动机产生了积极作用,进而影响了员工加班行为。同时,常赛超等研究发现企业对员工进行儒家文化教育实践,能够影响员工的感情和认识,改善员工对待工作和同事的态度和行为,最终缓解员工压力。从以往的研究成果可见,儒家文化是扎根中国的一种文化基因,深入影响人们的思维方式和行为方式,儒家文化中呈现出的“自律”、“利他思想”等基因,不仅使企业约束规范自己的行为,而且激励企业“穷则独善其身,达则兼济天下”,积极履行社会责任。

作为传承了几千年的主流思想,儒家文化在很大程度上塑造了中国人尊崇的道德和伦理准则,并为个体和组织提供行动指南与道德框架。Fu 和Tsui指出,中国企业家的价值观中普遍渗透着儒家思想,并在经营决策中得到具体反映。企业社会责任是企业在创造利润、实现利益相关者投入回报的同时,还需要承担对社会、对环境的责任,儒家传统文化中的义利观、荣辱观、生态观潜移默化推动企业履行社会责任。具体来讲,儒家文化教导人要修“君子”德行,以天下为己任。君子是孔子的理想化人格,君子以行“仁”、“义”为己任。孔子言君子有九思“视思明,听思聪,色思温,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义”,意思是作为君子要时时事事克己反省,在自己有所获得时做到回馈社会。儒家传统中遵从“仁义为己任”的君子德行正是激发企业社会责任意识的文化基因,激励着企业以己之得行社会之义。慈善捐赠行为则是企业履行对社会的“仁”“义”的最直接的表现形式之一,因此儒家文化能够促进企业慈善捐赠。

保护环境是企业必须履行的重要社会责任之一。在对人与环境、人与自然之间关系的描述中,儒家经典学说也显示了爱护环境、人与自然和谐统一的观点。具体而言,儒家思想作为企业思想行为的非正式制度或隐性规范,其倡导的“天人合一”、“仁爱万物”的思想内涵潜移默化地塑造了企业利用自然、珍爱自然、回馈自然的思想意识,因此儒家思想同样会激发企业对环境保护的责任意识。《论语· 泰伯》中孔子说:“大哉,尧之为君也,巍巍乎,唯天为人,唯尧则之”,孔子肯定了自然的原则,认为人与自然具有统一性。《中庸》中“万物并育而不相害,道并行而不相悖”也体现了儒家思想中的“天人合一”,人与自然的和谐、平衡。再有《荀子·天论》中“天行有常,不为尧存,不为桀亡”,人在利用与改造自然的同时,遵循自然规律,要取之有时,用之有节。强调尊重保护自然的同时,再以儒学“仁”的伦理核心将人的仁爱本心、本性推及宇宙万物,教导世人以仁爱之心,利用万物要符合道德原则,既利于人,又利于万物。体现了儒家思想对人与自然关系的基本观点。近代的科学研究也表明,儒家价值取向可以成为企业社会责任支持的有力前提。甚至Wang和Juslin认为中国市场中企业社会责任可以被定义为儒家的人际和谐与“人与自然”的道家和谐,而中国和谐的企业社会责任方式就是“尊重自然,仁爱万物”。由此可以推论,受到儒家传统影响更深的企业在履行企业社会责任过程中将会更加积极、更加注重企业与社会和环境的关系。

与此同时,本文还引入企业与公益组织的合作作为企业履行社会责任的表现形式之一。企业与公益组织的合作一定程度上表现出企业对社会的责任心和回报社会的意识,同理,儒家思想对企业社会责任和奉献意识的激发,对企业参与社会公益组织行为具有促进作用。基于此,本文提出假设H1:

H1:儒家传统文化对企业社会责任履行具有促进作用。具体来讲,企业所在地区的儒家文化强度越大,企业在慈善捐赠、环境保护和公益组织合作中表现越好。

(三)企业家主观社会经济地位的调节效应

企业社会责任一方面会受到宏观层面地区文化感染,另一方面由于企业高管在公司CSR决策中具有重要话语权,企业家的个体特质也深刻影响着企业社会责任决策。高阶理论的相关研究揭示了企业家的个人经历、宗教信仰,以及高管的政治关联和身份对企业社会责任履行的作用原理。本文聚焦企业家的主观心理特征,特别是企业家主观社会经济地位(Subjective Socioeconomic Status, SSES)的作用。主观社会经济地位是人们对自己拥有的社会资源、掌握的资源支配能力以及所承载的社会声誉与他人进行比较之后形成的社会阶层相对位置的判断。这种源于社会公平心理和比较理论的个人主观感受会强烈影响个体做出的社会响应和反馈。《孟子·滕文公上》中:“阳虎曰:‘为富不仁矣;为仁不富矣’。”而《孟子·尽心章句上》中:“穷则独善其身,达则兼济天下”。相较普通员工,企业家在企业社会责任决策中具有更大的话语权,他们对自我社会经济地位判断的差异究竟会导致“为富不仁”还是“达济天下”?探讨企业家SSES 的调节效应,能够更科学地理解儒家文化对企业CSR决策的影响。

一方面,企业所在地区的儒家传统文化通过“见利思义”、“诚者,天之道也”、“达济天下”和“天人合一”等价值观为企业履行社会责任构建了外部行为框架;另一方面,企业CSR决策在儒家文化的隐性规制下同时还受到企业家自我社会经济地位感知的潜在正向调节。当企业家社会地位感知较高时,他们拥有更多可支配资源、更高的心理安全感、更多善意、更少生存环境的担忧,这将有利于企业家与儒家文化在更高水平上产生共鸣,表现为企业家社会地位越高,越容易受儒家文化的影响而产生真实的社会责任行为。其作用逻辑在于:首先,SSES作为个体主观比较感知判断的结果,拥有更高SSES的企业家,之所以对自我在社会阶层中的位置圈定更高,是因为他与社会其他成员在经济、政治、教育或其他方面相比之后,认为自己拥有更多支配资源的能力。研究表明,个人对一个“非常糟糕”的结果的定义取决于其拥有的资源程度,因此高SSES的企业家相较于低SSES的企业家具有更高的经济安全感和心理安全感,这种安全感知将加强企业对损失的容忍。企业履行社会责任,某种意义上就是企业的一种成本支出,对高SSES的企业家而言,他们拥有更高的经济安全和心理安全感,更高的损失容忍,因而对这种“成本”持有更乐观的态度,更可能受到儒家文化的影响,对企业社会责任履行抱有更积极的态度;相反,低SESS企业家因经济和心理安全感较低,损失容忍度较低,因而更多受到履行社会责任所带来的成本支出压力,这种对支出的高度谨慎会减弱企业家由外部儒家文化激励而产生的社会责任履行意愿,最后放弃履行社会责任。其次,Greitemeyer的实验研究发现,低SSES的人更具有敌意、攻击性和侵略性。Jazmin的研究也认为,低SSES与不信任他人、缺乏感知控制有关,会有更多的焦虑和压力。由此可以推论,高SSES的企业家相较于低SSES的企业家,更加善意、友好、自信。王登峰和崔红的研究表明, 高善良者具有对人真诚、友好、顾及他人、诚信和重情感的特点;低善良者具有对人虚假、欺骗以及利益为先、不择手段的特点。怀有善意、友好、自信等特质的人更易与儒家文化中的利他和社会责任感品质产生协同效应,表现出“亲社会”的利他行为,使其社会责任感更易被激发出来,因而高SSES的企业家所在企业受儒家文化影响在CSR决策中的表现更加积极主动。再者,因为主观社会经济地位强调个体将自己拥有的物质财富、社会资源与他人比较时,对自己在社会层级中所处位置的一种整体知觉和主观感受,所以这种“比较性”同时也说明了拥有更高SSES的企业家往往客观上也具有更强的履行企业社会责任的能力——更多的物质财富、社会资源。拥有更多可支配资源的同时,角色理论认为,地位具有干扰认知的功能,会使市场参与者对地位高的企业家产生正面评价,这意味着高SESS企业家面临的大众期许也更高。社会地位较高的企业家也更经常出现在政府、媒体等公众视线,这将使企业家和企业面临更为严格的外部监督。更多可支配资源、社会期望和外部监督为企业履行社会责任提供了客观物质经济条件和外部压力,当他们处于较高水平的儒家文化氛围时,由于经济阻力小、外部激励更高,高SESS企业家更易产生社会责任行为;而对于低SESS企业家所在企业而言,仅仅依靠儒家文化激发社会责任感,而相对缺乏履行社会责任的物资条件和外部期许的激励,这种儒家文化所激发出来的责任感很难引发现实的社会责任行为,低SESS企业家对社会责任的履行也只能是心有余而力不足。最后,对于私营企业而言,尤其在当前我国产权保护制度不完善的情况下,如果私营企业家的社会地位感知较低,其对经营环境的风险和不确定性的感知会高于高SSES的企业家,即面临更多生存担忧。尽管儒家文化激发出了企业的社会责任感,但低SSES的企业家所在企业面临更大的生存担忧,而履行企业社会责任是对利润的再分配行为,不会产生实质性的盈利,当企业生命力微弱时,企业家作为寻利者,此时的当务之急是考虑企业生存而非履行社会责任。从Ocasi以注意力为分析视角来看企业家精神的配置,对于生产性活动的投入会分散儒家文化所激发的对社会责任的注意力,更多精力和资源将会被配置到能够产生利润的生产性活动,他们很少有精力和能力进行社会责任投入。

由此可见,无论是主观认知还是客观条件,不同SESS的企业家受儒家文化对企业社会责任决策的影响不同。儒家传统通过强力隐性价值规范来塑造企业主动承担社会责任的意识,是一种企业外围文化强度对企业CSR的影响。私营企业内部,企业家对企业社会责任决策具有决定性影响,当企业家主观社会经济地位较高时,其表现出更高经济和心理安全感,因而具有较高的“损失”容忍度,并且主观社会经济地位高意味着更多的善意、更高的经济能力和公众期许,以及更少的生存担忧,在这些如同“推”、“拉”之力的条件下,将更易激发出儒家文化对企业社会责任意识和社会责任行为的唤醒作用,即有利于增强儒家文化对企业履行社会责任的积极作用;反之,低主观社会经济地位的企业家,将阻碍儒家文化对企业社会责任的积极影响。由此我们提出假设H2:

H2:企业家主观社会经济地位在儒家文化与企业社会责任履行之间起到调节作用,即企业家主观社会经济地位越高,儒家文化对企业社会责任履行的促进作用越强。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文研究数据来源于中国私营企业研究课题组2012年3月开展的第十次全国私营企业状况抽样调查,一方面因为数据的可得性,并且调查数据中有较好地反映企业社会责任履行情况的变量,另外相较于上千年儒家文化的浸润,其影响无论是对2012年的企业还是2020年的企业,不会产生根本上的差异。因此,本文选择该数据进行检验。该调查由中共中央统战部、中华全国工商业联合会、国家工商行政管理总局、中国私(民)营经济研究会联合展开。2011 年底之前在工商局登记注册的私营企业都被纳入调查对象总体(967.7万户),按照万分之五比例进行抽样,最终参与抽样调查的私营企业共计5 073家。此次调查样本覆盖全国31个省、自治区与直辖市的不同行业、不同规模企业,具有较强的代表性。根据研究需要,作者对初始样本进行了如下处理:(1)剔除主要从事金融和保险行业的公司;(2)剔除部分观测变量存在数据缺失的样本;(3)剔除资产负债率大于1的公司,最终获得4 599个有效观测样本。“儒家文化”数据根据我国清代书院分布情况手工整理获得。

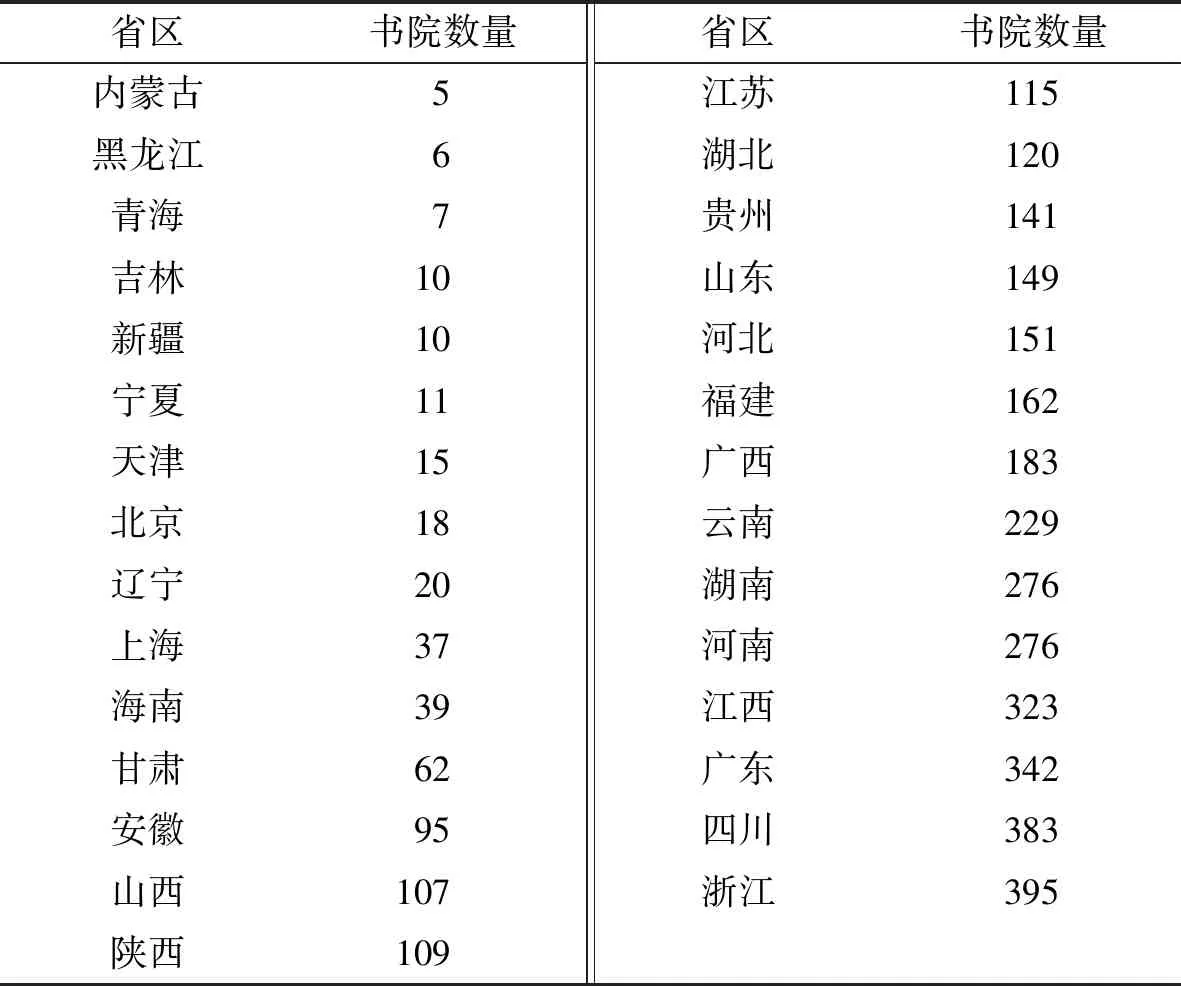

(二)模型设计

为了检验儒家传统文化对企业社会责任履行的影响效应,构建模型(1)

CSR

=α

+α

Confucian

+∑Controls

+ε

(1)

模型中因变量为企业社会责任(CSR

),通过企业调查表中三类问题测度:(1)企业慈善捐赠。2010年和2011年两年的捐赠均值取对数。

(2)企业环境保护力度。两项指标,一是企业治污投入,将投入经费取对数;二是企业缴纳的环保治污费,将缴纳金额取对数。

(3)企业与公益组织合作情况。与政府主办的公益组织合作,有取1,无取0;与民间公益组织合作,有取1,无取0。

模型中的自变量为儒家文化强度(Confucian

)。直接度量意识形态对企业管理行为的影响必然会遇到一些难以克服的困难,度量方法也备受争议。这也是针对儒家文化与企业行为之间关系的实证研究并不多见的原因之一。近年来,一些学者尝试运用历史信息和区域模型来考察文化因素在公司决策中的作用。比如,Kung和Ma使用地区孔庙数量作为儒家文化强度的代理变量。借鉴这些文献,本研究将企业所在地区(省/直辖市/自治区)的儒家书院数量作为“儒家文化强度”测度指标。选择儒家书院分布作为儒家文化强度的代理变量还有以下几个理由。首先,诺思将制度理论概括为产权理论、国家理论和意识形态理论,并认为教育的作用是“反复灌输一套价值观念”。因此,选择儒家学校作为儒家文化代理变量与制度经济学的基本理论一致。其次,已有学者注意到我国儒家教育水平和教育质量存在明显的地域差异。根据地方志记载,我国不同地区的儒家书院分布数量确实差异明显,这有可能代表了不同地区儒家文化影响力的强弱。本研究通过手工整理获得我国清代书院各省份的分布情况,如表1所示。

表1 清代书院分布表

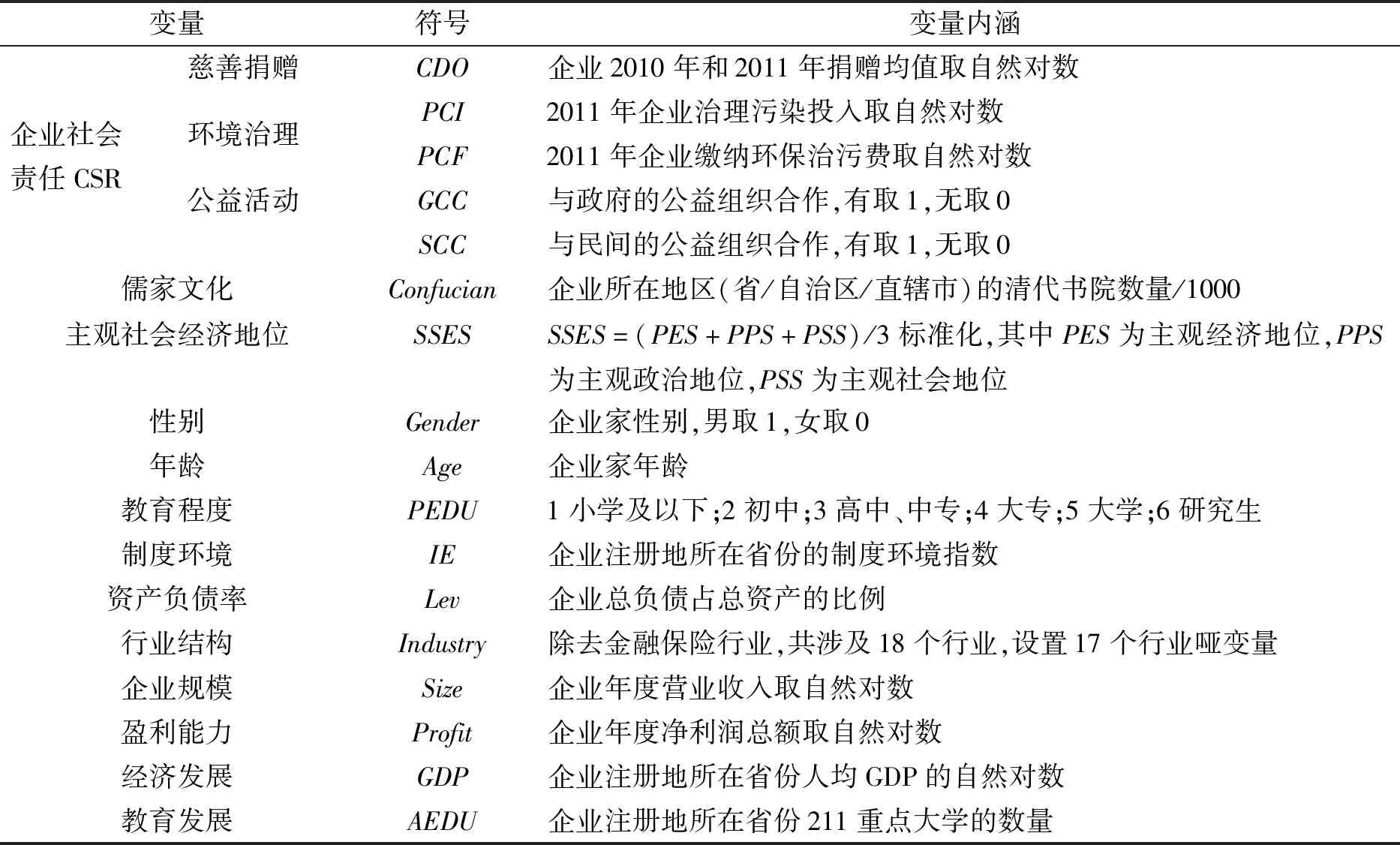

参照以往相关研究文献,在模型(1)中对影响企业社会责任的其他因素进行控制,主要包括企业资产负债率(Lev

)、企业规模(Size

)、盈利能力(Profit

)、制度环境(IE

)、行业结构(Industry

)等。同时,在模型中引入企业所在地区的人均GDP和重点大学数量,以控制地区经济发展和教育水平对企业社会责任履行的影响。为了检验企业家主观社会经济地位对儒家文化与企业社会责任履行二者之间关系的调节效应,进一步在模型(2)中引入企业家主观社会经济地位变量(SSES

)。在关于主观社会经济地位的研究中,SSES

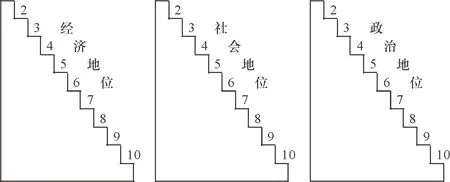

最具代表性的测量工具是MacArthui阶梯量表(the MacArthur Scale of Subjective SSES),它是一个10级阶梯量表,测度不同收入水平、受教育程度和职业声望的人与周围其他社会成员相比,所处的社会阶梯位置,等级越高代表个人感知的社会地位也越高。在私营企业调查表中,设置了如下问题搜集企业家主观地位感知的数据:同周围其他社会成员相比,您认为自己在下列三种(经济地位、社会地位、政治地位)社会阶梯上处在什么位置?(在三个阶梯数字的相应位置上画圈,1表示最高,10表示最低)。与MacArthui阶梯量表一样,私营企业调查表中,将SSES

分为十个等级,不同的是:①私营企业调查表中将企业家主观社会经济地位拆分为“经济地位”、“社会地位”和“政治地位”三个变量,每个变量各设一个10级阶梯,如图1所示;②1~10的数字所代表的等级刚好与MacArthui阶梯量表相反,即每个阶梯中,1表示个人感知的社会地位最高,10表示最低。因此本文为了反映企业家主观社会经济地位的高低,与MacArthui阶梯量表大致保持一致,我们对数据做以下处理:①首先将主观社会地位(包括“经济地位”、“社会地位”和“政治地位”)数据转置,即将原始数据中回答为10的数据改写为1,将9改写为2,以此类推,使数值大小与地位高低匹配,最终数值1表示地位最低,10表示地位最高;②在此基础上,将经济、政治和社会地位三者得分求均值,再进行标准化之后,作为最终的企业家主观社会经济地位综合指数,放入回归方程(2)。CSR

=β

+β

Confucian

+β

SSES

+β

Confucian

×SSES

+∑Controls

+ε

(2)

图1 企业家社会经济地位等级评价阶梯

模型中主要变量内涵及测度方法如表2所示。

表2 变量定义

四、实证结果及讨论

(一)描述性统计

本研究各变量的均值、标准差及中位数如表3所示,相关系数见表4。由表4可知,儒家文化强度与企业慈善捐赠、环境保护力度以及公益组织合作情况均显著正相关,相关系数分别为0.134、0.121、0.080、0.046、0.058,显著性水平为p

<0.050。企业家SSES

与因变量也均显著正相关,相关系数分别为企业慈善捐赠(0.383)、环境保护力度(治污投入0.233、治污费缴纳0.203)、公益合作(与政府公益组织合作0.286、与民间公益组织合作0.190),显著性水平均达到了0.050。由此可见,各变量间关系与文中假设方向基本一致。

表3 描述性统计结果

表4 变量相关系数表

(二)单变量分析

为了检验儒家文化对企业社会责任履行的影响效应,我们根据“儒家文化”变量均值将样本划分为两组:儒家文化发达地区和儒家文化落后地区,对企业社会责任的主要测度变量进行组间差异检验。由表5结果可以发现,相对于儒家文化落后组,儒家文化发达组最近两年慈善捐赠均值更高,在治污投入和治污费缴纳方面也显著更多。在与公益组织合作方面,儒家文化强度更高组在与民间公益组织合作中,显著更多;在与政府公益组织合作方面,高低组差异并不明显。单变量分析结果表明,儒家文化对大多数维度的企业社会责任指标都产生了显著的积极影响。这初步支持了研究假设。

表5 单变量分析结果

(三)回归结果及讨论

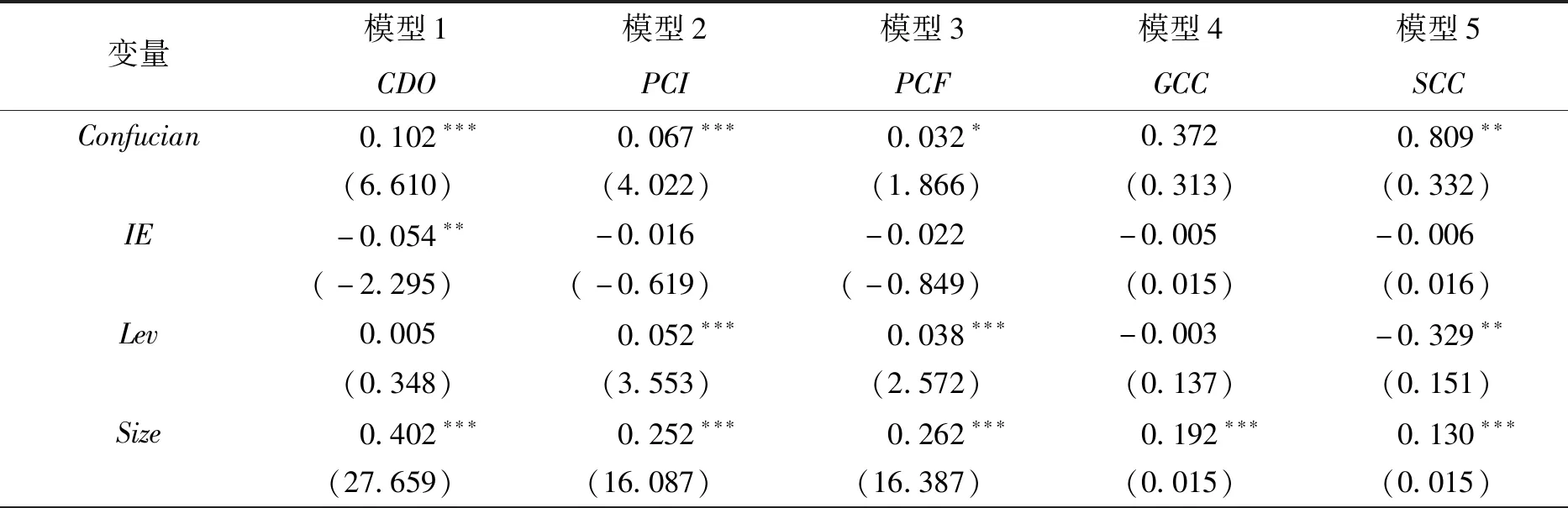

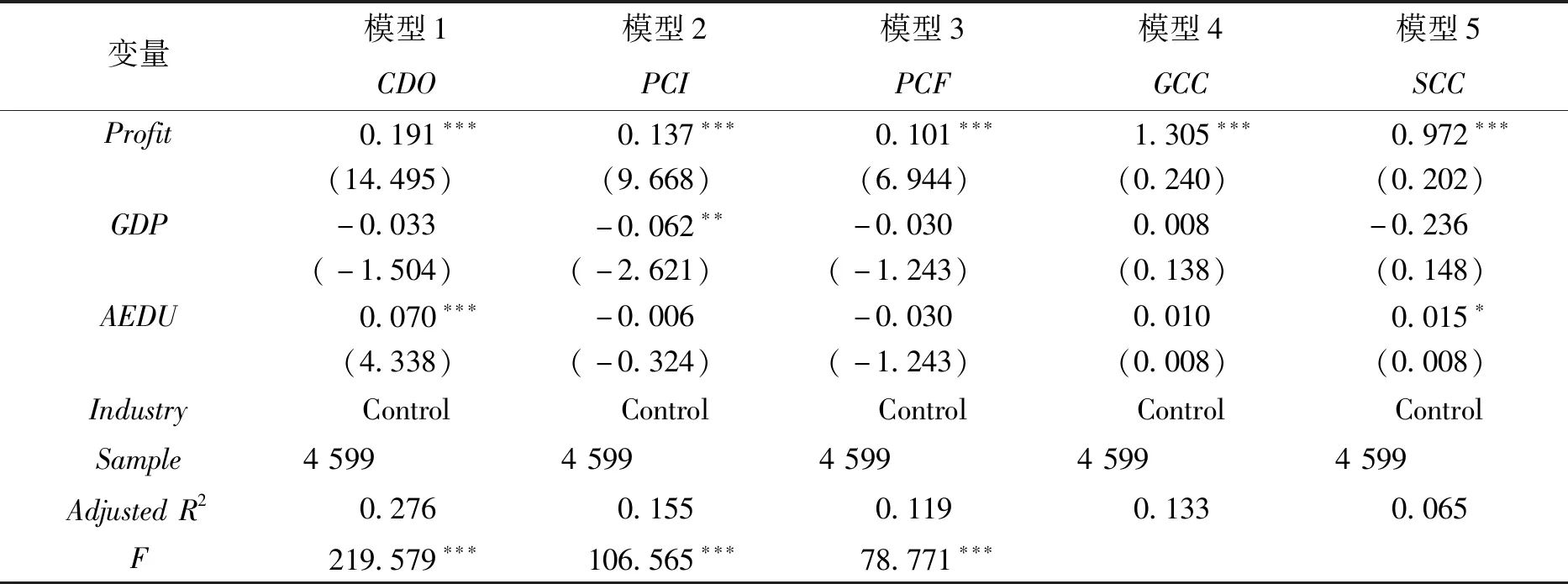

我们首先检验地区儒家文化强度对企业社会责任履行的影响效应。根据计量模型1,回归分析结果如表6所示。可以发现,当因变量为慈善捐赠(CDO

)时,自变量儒家文化(Confucian

)的回归系数为0.102,且显著性水平达到1%。这表明,在儒家文化强度越强地区的企业,2010年和2011年两年做出的慈善捐赠额度越大。在治污投入强度和治污费缴纳方面,儒家文化强度的回归系数分别为0.067(p

<0.001)和0.032(p

<0.1),结果表明,儒家文化强度越强,企业在环境治理方面投入越高。从企业与公益组织合作情况来看,由于调查问卷主要是针对私营企业展开,回归结果显示,儒家文化强度高的企业与民间公益组织合作更加显著,显著性水平为5%,而与政府公益组织合作并不显著。我们推断,私营企业与政府公益合作并不显著的原因可能是由于企业的所有权性质导致。因此,从整个回归结果来看,主效应中的所有指标中仅一项不显著,其余企业社会责任的测度指标均达到了显著性水平,表明企业所在地区的儒家文化强度确实会对企业社会责任履行产生显著正向影响,回归结果支持了研究假设1。

表6 儒家文化对企业社会责任的影响效应

(续上表)

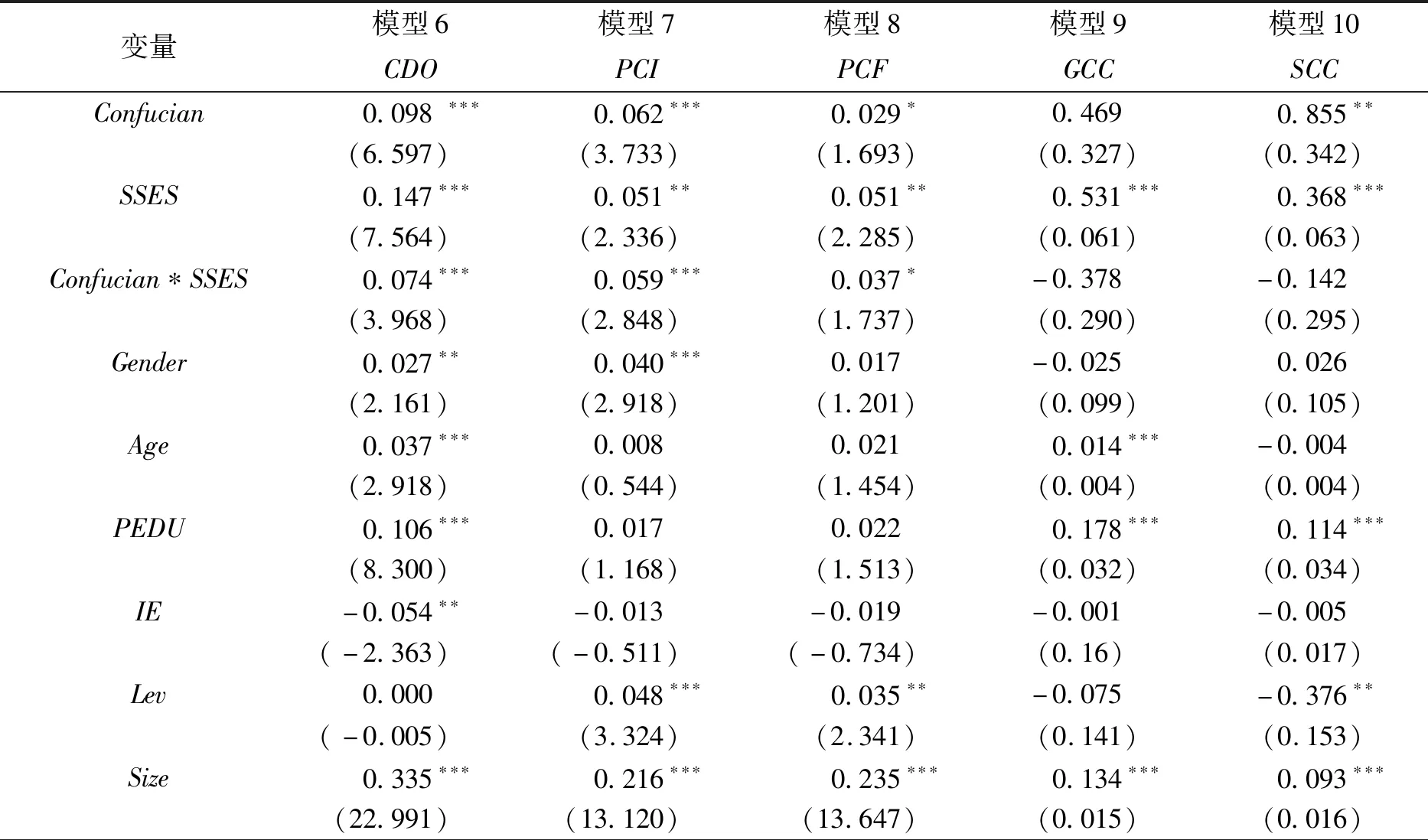

为进一步考察企业外部的儒家文化与企业家内在的主观社会经济地位两者对企业社会责任履行的交互影响效应,根据计量模型2,我们进一步在模型中引入二者的交互项变量(Confucian

*SSES

),回归结果如表7所示。由模型6可以发现,自变量Confucian

和SSES

的回归系数都显著为正,即儒家文化越强,企业慈善捐赠越多;企业家SSES

越高,企业捐赠越多。模型7~10也基本支持了研究假设,企业家SSES

越高,企业环境保护力度越强(无论是治污投入还是治污费缴纳,均更高),并且与政府和民间公益组织合作越多。模型6、7、8中Confucian

*SSES

交互项的回归系数均为显著,表明企业家主观社会经济地位在儒家文化强度与企业社会责任履行关系中起到正向调节作用,SSES

强化了儒家文化对企业社会责任的作用。换句话说,企业家主观社会经济地位越高,儒家文化对企业社会责任的正向影响越强。模型9、10中交互项的回归系数并不显著,表明在与公益组织合作方面,SSES

的调节效应并不明显。

表7 儒家文化、企业家主观社会经济地位对企业社会责任履行的交互影响效应

(续上表)

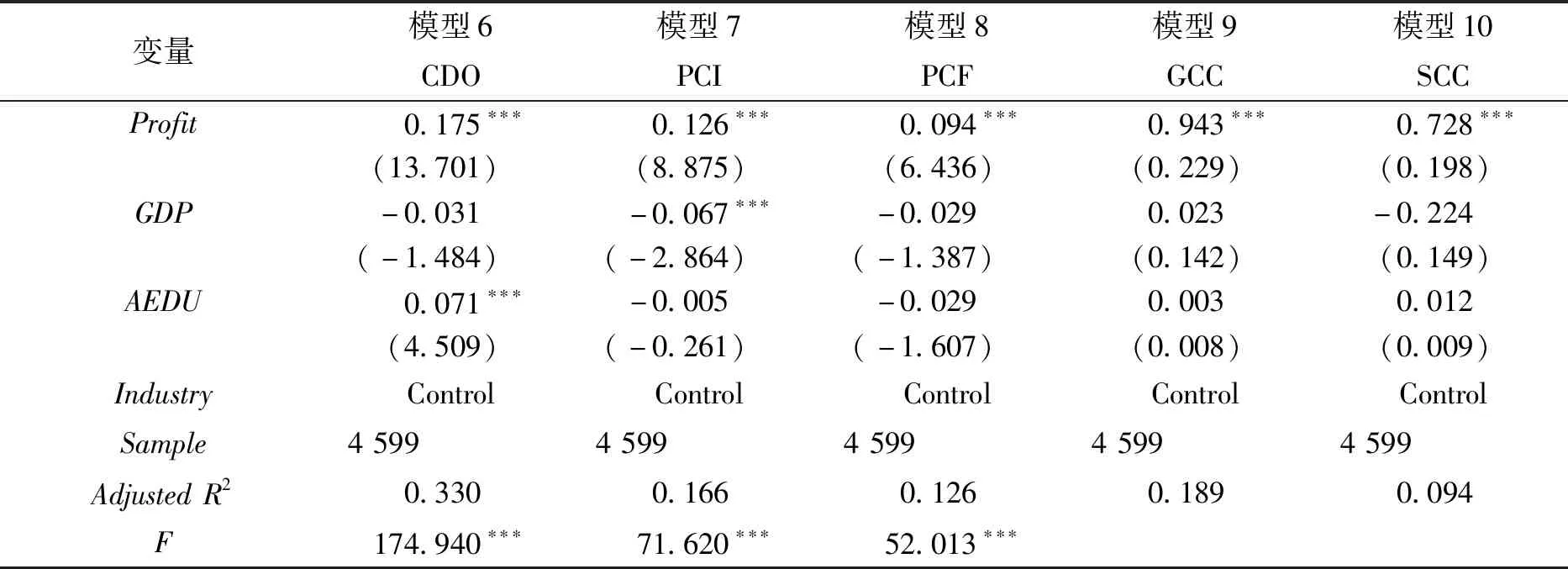

图2至图4为SSES

的调节效应效果图,由图2可知相较于主观社会经济地位更低的企业家,SSES

更高的企业家,儒家文化对企业慈善捐赠的正向影响更加明显,图3、图4则表明SSES

更高的企业家,儒家文化对企业的治污投入和治污费缴纳的正向影响更加明显。

图2 SSES对Confucian与CDO关系的调节作用

图3 SSES对Confucian与PCI关系的调节作用

图4 SSES对Confucian与PCF关系的调节作用

(四)稳健性检验

为了增强结论的可靠性,我们主要做了两方面的稳健性检验。一是将样本限定在并非企业家本人做出重大决策的企业,共有2 392个样本在“谁做重大决策”选项中未选择“主要出资人本人”(也即重大决策的决策者为股东会、董事会和高管会议,而非企业家本人)。回归结果显示,在模型11和模型12中,地区的儒家文化强度对企业的慈善捐赠和治污投入具有显著正向影响。稳健性检验结果表明,排除主要决策者是企业家本人的企业,地区儒家文化强度显著影响了企业慈善捐赠和治污投入,实证模型11、12支持了前文的研究假设,结果如表8所示。

表8 稳健性检验(一)

二是参照古志辉的做法,用各省份贞节牌坊数代替儒家书院数量对主效应进行检验,其中各省份贞节牌坊数量来源于麻勤和赵媛。回归结果如表9所示。模型16、17的回归系数均显著,表明用贞节牌坊代表的儒家文化对慈善捐赠和治污投入这两类企业社会责任履行均有显著正向影响。稳健性检验(二)也基本支持了研究假设。

表9 稳健性检验(二)

(五)拓展性检验

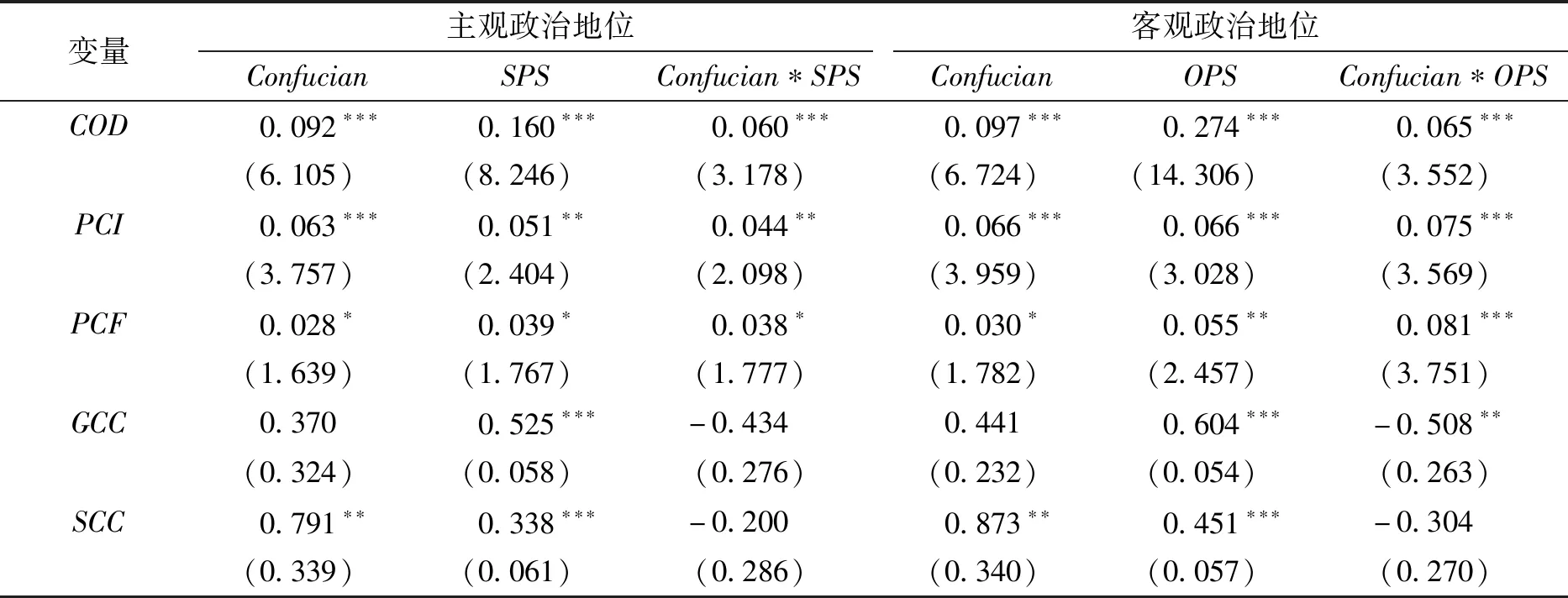

主观社会经济地位和客观社会经济地位对企业社会责任履行影响差异如何,我们在拓展性检验中,对结果进行了对比。我们将主观政治地位(Subjective Political Status,SPS)与客观政治地位(Objective Political Status,OPS)进行比较,其中主观政治地位用企业家政治地位评分,客观政治地位由企业家实际任职表示,全国人大代表(政协委员)取5,省级取4,地级市取3,县级取2,乡级取1,无政治关联取0。拓展性检验结果如表10所示。结果表明企业家无论是主观政治地位还是客观政治地位越高,其慈善捐赠越多,治污投入水平也更高,且更积极地与政府和民间公益组织合作。主观和客观政治地位均会对儒家文化与企业社会责任的关系起到正向调节作用,也就是说儒家文化对企业社会责任履行的影响,在企业家具有更高主观和客观政治地位的企业作用方面更加明显。

表10 拓展性检验结果

五、结论与启示

本研究突破传统的制度分析框架,从非正式制度视角考察了儒家文化及其隐性价值规范对现代企业社会责任履行的影响效应。利用2012年全国第十次私营企业抽样调查数据,实证研究发现,儒家“达则兼济天下”的管理思想显著影响了当代企业的社会责任履行。具体来讲,企业所在地区儒家文化强度越大,企业慈善捐赠越多,环境治理力度更强,并且与民营公益组织有更多合作。此外,我们将私营企业主的主观社会经济地位纳入分析框架,检验了企业家主观社会经济地位的调节效应,实证结果表明,企业家主观社会经济地位越高,儒家传统对企业社会责任履行的正向影响更加明显。

本研究将宏观地域文化特征、企业所有者主观社会经济地位判断及微观企业决策纳入统一分析框架,揭示了东方儒家传统及其隐性价值规范对企业社会责任履行的影响效应,这丰富和拓展了“文化与企业决策”领域的研究文献,并贡献了来自东方文化情景的经验证据。就儒家文化对企业CSR决策这一研究主线而言,本研究拓展了企业社会责任的研究边界,把以往主要关注儒家文化对企业股东社会责任的研究扩展到对社会公众的责任。同时,不同于已有单纯考虑正式制度、企业财务条件和高管个人特质的研究文献,本研究重点考察了儒家文化这一非正式制度因素在企业慈善捐赠、环境保护投入、公益活动参与中的独特作用和价值。这深化了对新兴市场国家“弱制度”情境下企业社会责任履行影响因素的理解。

从实践层面来看,文化是一个国家和民族的灵魂,她对社会经济发展有着重大且深远的影响。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视传统文化的传承发展,明确提出要将中华优秀传统文化提升为“中华民族的基因”,并转化为实现中华民族伟大复兴的强大精神力量。儒家思想是中国传统文化的主体和精髓。但长久以来,人们关于儒家传统对现代经济与社会治理的影响究竟是积极的还是消极的一直存在争议。本研究不仅能够纠正部分学者对儒家文化价值的消极认知偏见,也为弘扬和发挥中华优秀传统文化在推进企业履行社会责任中的积极作用提供了必要的理论依据和政策借鉴。

当然,本研究也存在一定的研究局限。首先,采用清代书院的分布密度间接测度地区儒家文化强度,这可能会存在一定争议。未来有必要通过开发问卷调查量表直接测度企业家和经营者的儒家价值认同度,并检验它对企业社会责任履行决策的影响。其次,尽管全国私营企业调查每两年开展一次,但由于不同年份的量表设置并非完全一致,因此,研究中仅采用了2012年的调查数据,这导致样本量比较小。而且,问卷调查仅仅覆盖中小规模的私营企业。这导致研究结论在国有企业、大规模企业的适用性方面值得谨慎看待。未来有必要通过上市公司的时间序列数据做更深入的分析,增强研究结论的可靠性和普适性。