集束式监测井成井工艺研究

2021-01-21张建良李文鹏孙梓航李长青王进卫

张建良,李文鹏,孙梓航,李长青,王进卫

(1.北京市地质工程勘察院,北京 100048;2.中国地质环境监测院,北京 100081)

随着人类经济社会活动的加剧,地下水遭受污染的范围和强度不断加大,尤其是浅层地下水面临污染的可能性更大[1-2]。如何有效发现浅层地下水污染程度和科学评价治理的效果,迫切需要研发简单易行、有效可靠的浅层地下水分层监测井。

目前我国地下水分层监测井主要是巢式监测井和连续多通道管监测井2种。巢式监测井主要适合厚度较大的不同含水层地下水监测,常用的是同一井内下入2~3根监测管[3-4]。目前,中国地质调查局水文地质环境地质调查中心施工的一孔5管巢式监测井是国内下管最多的[5]。连续多通道管监测井目前最多可以监测7个层位,每根监测管的通径较小,且需现场开口制作滤水口[6-7],受工艺限制滤水口不能太大,在一定程度上影响与含水层的水力联系。在国外[7],同一监测井内下入7~12根监测管,甚至更多,可以监测7~12个甚至更多的目的层段。在同一监测井分层监测7个层段以上的浅层地下水,国内目前还没有的先例。本研究引进国外集束式监测井理念,开展了集束式监测井成井工艺研究工作,进行试验,并进一步创新,将7根或7根以上的监测管下入同一监测井内,每根管的外径不大于50 mm,分别监测不同层位或含水段的地下水水位水质动态。和常规的巢式监测井不同的是集束式监测井更加精细,监测的层位更多,施工口径更小,更加经济。集束式监测井可以应用到地下水监测、环境污染调查研究等多个领域,使未来的监测更加精细化、准确化,尤其是浅层地下水污染的有效监测意义重大,为今后监测井的发展提供新的思路和研究方向。

1 集束式监测井成井工艺的关键工序

集束式监测井成井工艺中的关键工序,直接决定集束式监测井的成功与否[8-11],主要包括:

(1)止水层厚度

集束式监测井由于分层较多,各层止水厚度差异较大,止水层越厚,止水效果越好。但是在监测井设计中,如果止水层厚度大,同样深度的监测井监测层位会变少,影响地下水的运动,进而影响监测效果。因此需要确定满足监测目的和达到止水效果的止水层的最小厚度。

(2)监测管间的止水

集束式监测井下入的井管比较多,各管之间要进行止水,如果各管之间止水不好,会使上下含水层串通,造成监测数据不准确,因此监测管间止水是成井工艺中比较重要的环节。目前常用的止水方式是选用膨胀橡胶、加工模具固定,或选用其他方式。

(3)下管方式

同一孔内要下入7根以上的监测管,由于下入的监测管比较多,下管方式比较重要。目前常用的下管方式有捆绑式下管和逐根下管。在下管时需要保证止水效果。

2 地面模拟试验

在地面进行模拟实验时,采用外径为160 mm,高为2 m的有机玻璃管模拟井筒,用外径为20 mm的常用PVC管材模拟监测管。

2.1 监测井止水层厚度

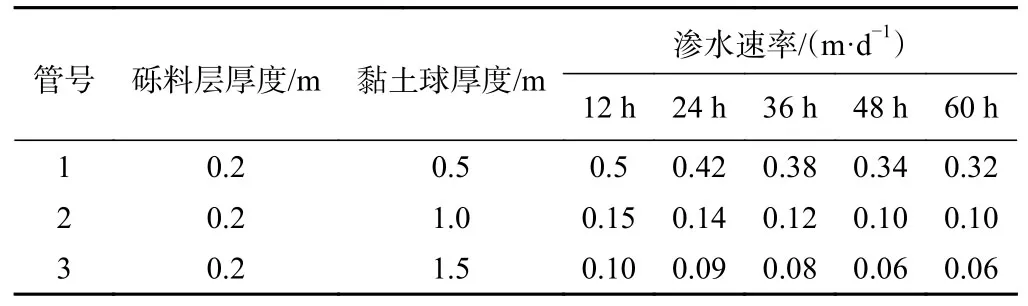

选用经济且易于获取的黏土球作为止水材料,在3组有机玻璃管内填入黏土球,止水层厚度分别为0.5,1.0,1.5 m,黏土球上部注满水,观测不同时间各管的渗透速率,检验注水止水效果。

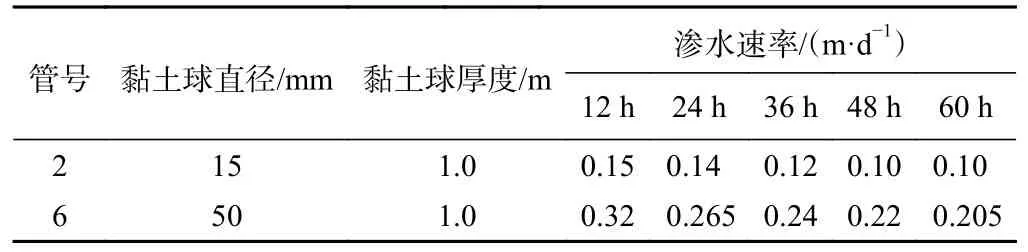

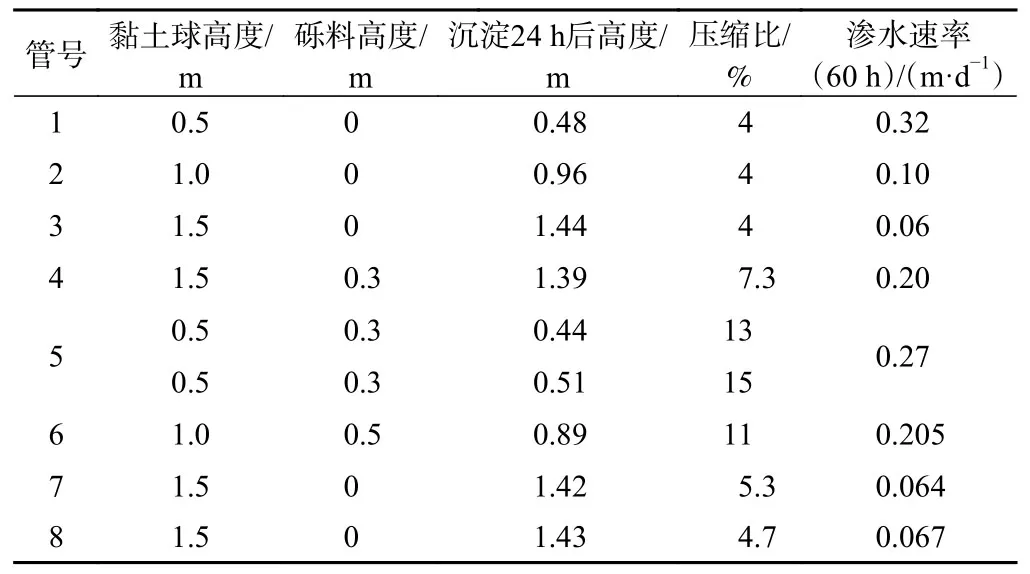

对1#、2#和3#三组试验分别观察12,24,36,48,60 h。渗水速率,结果见表1。

表1 不同止水厚度的渗水速率Table1 Seepage rate at different water-stop thicknesses

由表1分析可知:在静置48 h 后渗水速率趋于稳定。止水层止水效果与止水厚度有直接关系,止水层厚度为0.5,1.0,1.5 m时,0.5 m的止水厚度与1.0 m的止水厚度止水效果相差较大,1.0 m 与1.5 m 相差减少,说明止水效果随着止水层厚度的增加而增强。止水厚度不小于1.5 m时,止水效果较好。建议将集束式监测井的止水厚度确定为不小于2 m,施工相对容易。

2.2 监测井压差

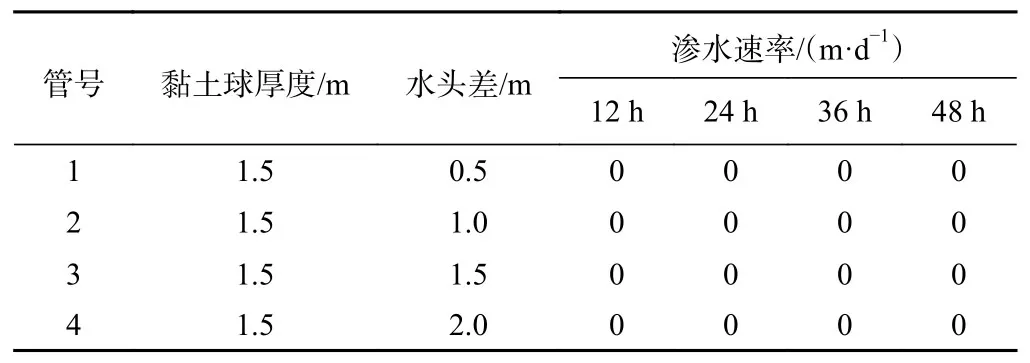

取4组有机玻璃管,长4 m,每组管内装同样的黏土球和砾料,黏土球厚1.5 m,水头差分别为0.5,1.0,1.5,2.0 m,观察不同时间的渗水速率,渗水速率见表2。

表2 不同水头差的渗水速率Table2 Seepage rate at different water levels

由表2可知:当止水层厚度为1.5 m,不论压差大小,完全可以达到止水效果。采用特别定制的粒径为15 mm 杏核状黏土球止水效果更加显著。在集束式监测井施工中,不用考虑压差所带来的影响。

2.3 集束式监测井集中下管方式止水效果

若采用膨胀橡胶进行止水,有可能影响水质;若采用模具加工的止水原件进行止水,不同井径监测井所需的止水原件规格不同,需要定制,周期长,成本高。若采用黏土球止水,黏土球遇水水化后可填满监测管四周,起到密封作用,简单易行,但由于监测管与监测管间的间隙小,止水效果如何还待深入研究。因此本次重点研究如何采用黏土球进行密封止水。

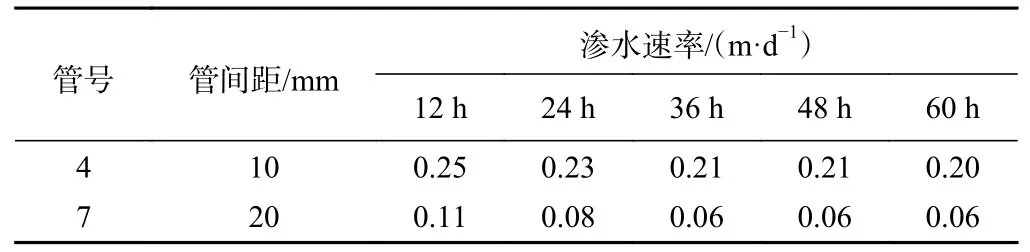

监测管之间的间隙越大,管与管间止水效果越好,但是间隙越大会引起施工孔径增大,造成施工成本增加,因此需要研究确定既经济又能满足止水要求的合理的间隙。

受有机玻璃管口径限制,采用3根φ20 mm的PVC管捆绑在一起集中下入。准备2组PVC管束,1组管与管的间距为10 mm,另外1组管与管的间距为20 mm,分别进行试验。对比试验组4#和7#,数据见表3。

表3 不同管间距的渗水速率Table3 Seepage rate at different tube spacing

由表3可知:管间距对止水效果影响较大。管间距为10 mm时,止水效果较差。当井管的间距为20 mm时,36 h 后渗水速率为0.06 m/d,与止水层厚度试验数据完全一致,说明当井管与井管间的间距为20 mm时,能够完全达到止水效果。

在集束式监测井施工过程中,相邻两管之间的止水相当重要,稍有不慎,可能会造成上下含水层之间的串通,因此一定要确保两井管之间的间距不能小于20 mm。

2.4 不同下管方式的止水效果

巢式监测井常用的下管方式一般分为集中下管和逐次下管。集中下管是将所有的井管捆绑在一起,集中下入井内,最后再分层填砾和止水。逐次下管是先下入最深的一根管,填砾止水到设计深度后,再下入第二根井管,然后填砾止水,以此类推,最后下入全部井管。对2种下管方式分别进行试验,试验结果见表4。

表4 不同下管方式的渗水速率Table4 Seepage rate of different down pipe ways

由表4可知:在相同止水厚度的情况下,集中下管成井工艺和逐次下管成井工艺对止水效果有一定影响,但影响极小,可忽略不计。集中下管操作比逐次下管要简单,时间更短。

在集束式监测井施工中,可以采用2种下管方式,但是推荐使用集中下管方式。

2.5 黏土球直径对止水效果

施工中黏土球有不同的规格,采用不同直径的黏土球分别进行试验,进而分析不同直径黏土球的止水效果,试验结果见表5。

表5 不同直径黏土球对渗水速率的影响Table5 Influence of clay ball with different diameters on the seepage rate

通过表5可知:填入的止水黏土球直径越小,止水效果越好。在集束式监测井施工中,尽量选用小直径黏土球,在入井前进行水化试验,一是为了保证黏土球在下沉过程中不溶解,二是保证在洗井前充分溶解。

2.6 黏土球压缩试验

对黏土球自然下沉水化充实和受载下沉水化充实二者之间的止水效果进行了试验,试验结果见表6。

表6 黏土球充实厚度及最终渗水速率Table6 Sedimentation thickness of the clay ball and the final seepage rate of the clay ball

黏土球在自然下沉水化和受载下沉水化充实高度存在一定的差异,上部承受载荷后压缩程度会增大,但试验结果显示止水效果与压缩程度关系不大。

地面模拟实验分2次,压差试验在大兴项目中开展,其他试验在石景山工地开展(图1)。

图1 大兴区和石景山区地面模拟试验Fig.1 Ground simulation test in Daxing and Shijingshan districts

2次试验选用的器具相同,黏土球分别用的是黏性土和膨润土,直径分别为50,15 mm。2种黏土球都能起到止水效果,但是需要遇水溶解过程,直径越小,止水效果越明显。

3 集束式监测井野外试验

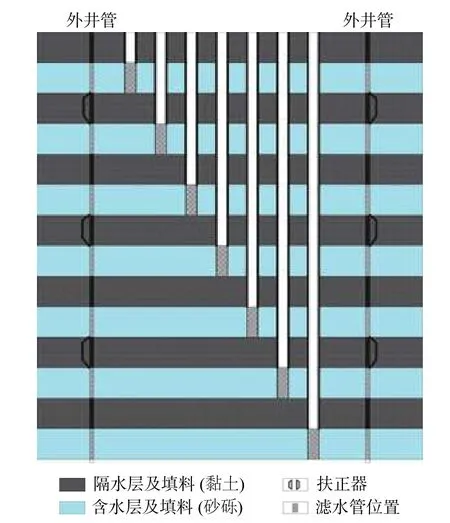

在通州开展了2眼集束式监测井成井试验,钻孔口径φ550 mm,孔深45 m,监测层数7层。成井工艺为:钻进至45 m→物探测井→下入外径为315 mmPVC管→分层填砾止水→洗井→在315 mm管内下入7根外径为φ32 mm的PCV 监测管→分层填砾止水→洗井。

野外试验主要工序为:

(1)通过勘察取芯确定含水层厚度和止水层厚度,止水层厚度最小确定为2 m;

(2)施工中采用二次成井法;

(3)监测管上安装扶正器,各监测管之间留20 mm间隙,扶正器安装在止水层中间位置;

(4)监测管下管方式分别采用集中下管和逐次下管2种方式;

(5)黏土球采用直径为15 mm的杏核状黏土球。

成井后通过水位监测,7个监测管水位均不相同(图2),说明2眼集束式监测井施工成功。2眼集束式监测井采用了不同的下管方式和成井工艺,1眼井采用的是集中下管,最后集中分层填砾和止水,另一眼井是逐次下管,下管过程中分次填砾和止水。成井后,经过水位测量,2眼井相同深度的监测管水位是完全相同的,说明两种下管方式都可以满足集束式监测井施工要求。

图2 监测点位置示意图Fig.2 Schematic diagram showing the monitoring points

4 结论

通过地面模拟试验和野外生产试验,提出的集束式监测井的成井工艺,主要结论如下:

(1)集束式浅层地下水分层监测井是占地少、技术可行、经济合理的分层监测井。将为我国未来实现浅层地下水分层分段监测提供了重要技术路径。

(2)推荐的止水黏土球粒径越小,止水效果越好,但是材料成本会有所增加。止水效果与止水层厚度有直接关系,止水层厚度一般不应小于2 m。

(4)监测管与监测管之间的间距对止水效果影响较大,建议相邻井管间距应大于20 mm。

(5)一次性集中下管成井与逐次下管成井,在参数合理的情况下均能实现隔水层的有效止水,二者对监测井成井差异不大。

(6)止水层会在一定程度因沉淀及压缩变薄,但变化程度不大,对监测井止水效果影响不大。