羌塘高原自然保护地社会生态效果评价

2021-01-19徐增让邹秀萍

徐增让, 邹秀萍

1 中国科学院地理科学与资源研究所, 北京 100101

2 中国科学院科技战略咨询研究院, 北京 100190

自然保护地(Protected Areas,PAs)指为了实现在生物、地质、经济、社会、文化等方面的目标,通过法律法规等手段设定、管理,具有明确的地理范围的受保护性区域,是保护生物多样性、提供生态系统服务、维持社区生计的重要政策工具[1]。近几十年来,自然保护地数量和面积增长快,但保护效果不显著,许多保护地面临资金不足、管理不到位、生态退化的困境[2],因此保护地效果评价愈显重要[3]。国际大自然保护联盟(IUCN)的保护地管理效果评价框架包含背景、规划、投入、过程、产出和结果等6要素[4]。采用IUCN框架对厄瓜多尔南部自然遗产地(PANE)、森林保护地(ABVP)、私人保护区(PR)等3类自然保护地评价发现:PANE、PR的保护效果优于ABVP,主要是资源获得性差异所致,从规划、投入、影响力等方面提出改进建议[5]。但IUCN评估框架主要基于问卷调查,注重对管理过程及产出的评价,对保护地的生态、社会经济效果综合评价仍在探索中。采用SPOT NDVI残差趋势法比较了保护前后的草地长势变化[6]。采用2002—2009年巴西塞拉多地区26个自然保护地的土地类型转移减缓率量化了生态保护效果[4]。从问题识别出发,提出一个整合保护地设计、管理和生态完整性的保护地评价指标体系,并从景观连通性、栖息地适宜性、景观破碎度和人为扰动等方面量化生态完整性[7]。随着保护投入增大、基础设施改善,保护地周边的人口增长较快[8],保护地与周边社区的关系及社会经济效果评价逐渐得以开展[9]。采用渔业生产、渔民福利、生态系统健康等指标,对全球12个大型海洋自然保护地的社会生态效果做了评价[10]。根据保护地性质和功能,IUCN自然保护地可分为两类,I-IV类为严格保护型保护地,V-VI为多功能型保护地[4]。针对不同的管理目标和国情差异,应建立不同类型保护地的管理效果评估指标体系[11]。

新中国成立70 年来,我国自然保护地体系逐步完善,形成了由自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、自然文化遗产、湿地公园、水产种质资源保护区、海洋特别保护区、特别保护海岛等组成的保护地体系,构建了重要生态功能区、生态脆弱区和生物多样性保护区等生态保护红线体系[12]。我国自然保护区属于严格保护型保护地,生态功能区属于多功能型保护地,发展方向和功能定位有所不同。自然保护区[13]、生态功能区自然本底较差[14],生态改善不明显[15]。自2005年自然保护区建立后,三江源草地退化减缓,但因社区生计单一,草地压力仍较大[16]。青藏高原既是典型高寒生态脆弱区[17]、国家重要生态安全屏障区[18],又是亚洲水塔[19],以自然保护区、生态功能区为主体的自然保护地本底脆弱、幅员辽阔、功能重要,评价自然保护地的社会生态效果具有重要理论和管理意义。本文构建了包括时序NPP、Fragstats景观生态指数、人口密度、人均农业产值等在内的自然保护地社会生态效果评价指标体系,通过对羌塘国家自然保护区和羌塘高原荒漠国家生态功能区等两类自然保护地的比较,自然保护地建立前后的比较,对自然保护地社会生态效果做了综合评估,为高寒地区自然保护地优化管理提供决策参考。

2 研究方法

2.1 研究区概况

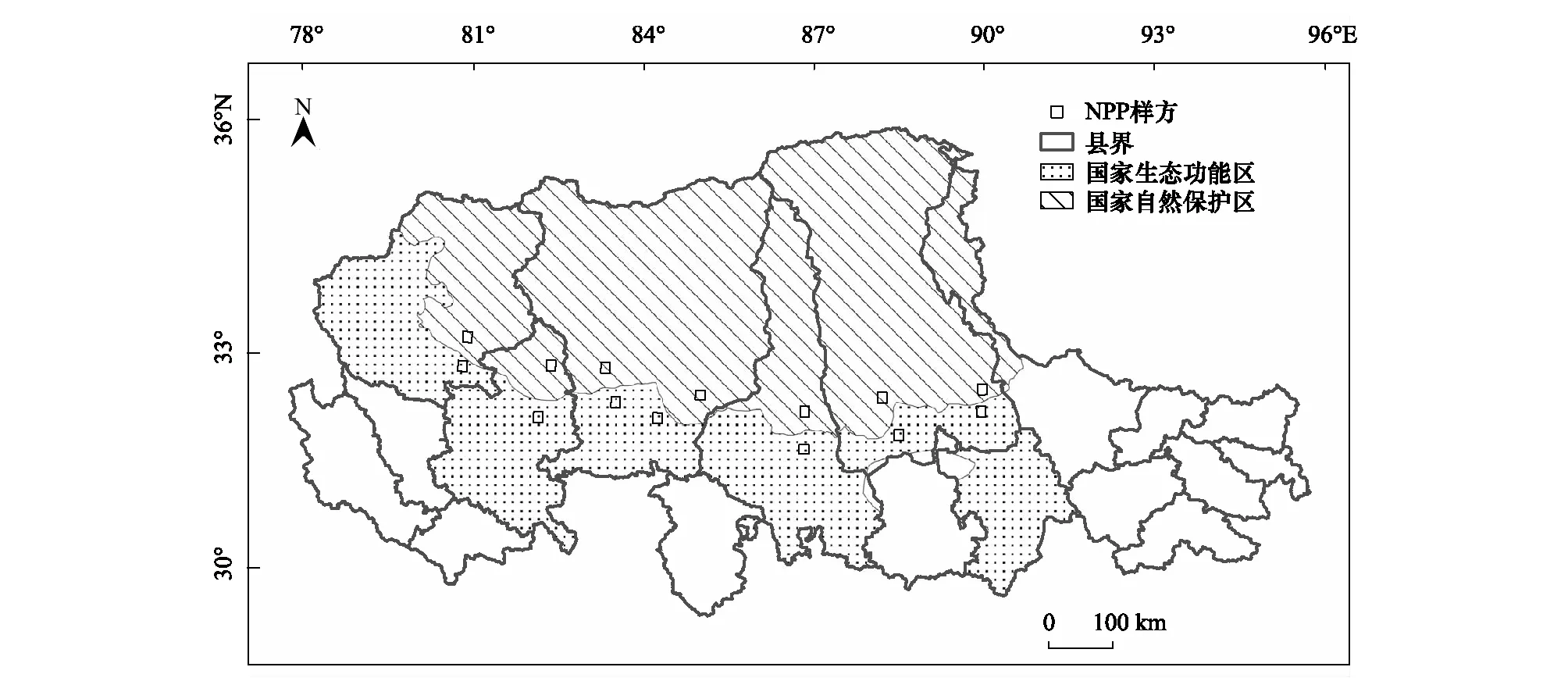

羌塘高原指冈底斯山—念青唐古拉山脉以北、昆仑山脉以南、东迄91°E、西止国境线、面积60万km2的高原内流区,属西藏自治区的那曲、阿里两地区管辖[20]。羌塘自然保护区始建于1993年,2000年升级为国家级,是以荒漠草原生态系统和野生动物为主要保护对象的特大型国家自然保护区。保护区边界清晰,实验区、核心区、缓冲区功能分区明确。保护区管理局、管理分局、管理站三级管理体系初步建立,在岗管护员780名[21]。同时,藏西北羌塘高原是25个国家生态功能区之一,涵盖班戈、尼玛、革吉大部及日土、改则、双湖南部(图1)。2008年国家重点生态功能区转移支付开始试点[22]。2013—2017年6县国家重点生态功能区财政转移支付资金年均4300万元(表1),主要用于基础设施建设、环境整治、生态工程、生态环境监测网络建设等方面。

表1 羌塘高原主要自然保护地Table 1 The main protected areas in Chang tang plateau

2.2 生态效果评价

(1)生态系统初级生产力:采用2000—2015年MOD17A3H 500m NPP[23]时间序列数据,在国家自然保护区、生态功能区各布设7个样方 (图1)。样方大小为30×30栅格,相当于15km×15km。样方尽可能选在地带性植被地区,以弱化生态本底的影响。在TimeSAT[24]中提取历年保护地样方尺度的NPP值。每个样方理论上有900个栅格点(含有部分非植被点,主要指MOD17A3H数据中值为32762(城镇)、32763(淹水地)、32764(永久冰雪地)、32765(裸地)、32766(水域)、32767(背景值)的格点),以剔除非植被点外的有效格点数nj为权重,求7个样方的NPP加权平均值作为保护地的NPP均值(公式1)。计算获取历年羌塘自然保护区、生态功能区的NPP均值,图2显示了2004—2015年两类自然保护地的NPP时间序列。

(1)

图1 羌塘高原主要自然保护地及NPP样方布设Fig.1 NPP sampling in protected areas of Chang tang plateau

图2 2004—2015年羌塘自然保护区、生态功能区样方尺度NPP时间序列Fig.2 NPP time series in protected areas of Chang tang plateau during 2004—2015 NNR (National Nature Reserve),国家自然保护区; NEA (National Ecological functional Area),国家生态功能区

NPPi为第i年某自然保护地的NPP均值,NPPj为第j个样方的NPP均值,nj为第j个样方中的有效格点数。

(2)生态景观指数:采用欧空局(ESA)CCI-LC 300m土地覆被时序数据[25],在生态景观格局分析模型Fragstats 4.2中提取了1992年、2015年羌塘国家自然保护区、生态功能区的主要生态景观指数,分析其变化过程。主要生态景观指数包括:景观类型面积比重PLAND可反映景观类型组成及优势度,斑块分维数PAFRAC表征斑块几何形状复杂程度,斑块最邻近距离ENN表征景观类型空间分布的集聚程度,连通性COHESION反映景观斑块物理连通程度,景观多样性SHDI反映景观类型的多样化程度。公式如下:

(2)

PAFRAC为斑块分维数,aij为斑块ij的面积(m2),pij为斑块ij的周长(m),ni为第i种景观类型中的斑块数量。1≤PAFRAC≤2,PAFRAC越大,斑块形状越复杂。当斑块数ni< 10或所有斑块形状相同时PAFRAC无意义(表示为N/A)[26]。

(3)

COHESION为景观连通性,pij*为以栅格数表示的斑块ij周长,aij*为以栅格数表示的斑块ij的面积,Z为景观栅格总数。0 (4) SHDI为香农多样性指数,Pi为第i种景观类型的比重,SHDI≥0。 选取人口密度、人均农林牧渔业产值2指标,在县域尺度基于统计数据对自然保护地社会经济效果进行评价。1)1990—2015年县域相应指标按自然保护区与生态功能区进行比较;2)对自然保护区和生态功能区建立前后进行比较。NPP0、NPP1为国家自然保护区建立前、后,NEA0、NEA1为国家生态功能区建立前、后。自然保护区代表性县为双湖、改则和日土,生态功能区代表性县为班戈、尼玛和革吉。在SPSS中采用独立样本T检验、单因素方差分析Duncan检验等进行差异显著性分析[27]。人口密度采用1988—2015年县区人口总数、总面积计算,历年人均农林牧渔业产值(简为人均农业产值,PAV)采用1990—2015年6县的农林牧渔业产值、2015年农林牧渔业从业人员计算。其中县区人口总数、农林牧渔业从业人员数、农林牧渔业产值来自历年西藏统计年鉴,县域面积根据西藏政区数据在Arcgis中计算。 3.1.1自然保护地生态系统净初级生产力变化 对2000—2015年羌塘自然保护区、藏西北羌塘高原生态功能区近16年、7个样方的净初级生产力(NPP)均值差异进行T检验,发现羌塘自然保护区NPP均值显著低于生态功能区(α= 0.05),且自然保护区的NPP仅相当于生态功能区的85%。羌塘自然保护区建立后(2000—2015年)NPP年均增长率为-1.9%。羌塘生态功能区建立前(2000—2007年)NPP年均增长率为-4.0%,生态功能区建立后(2008—2015年)NPP年均增长率为-0.4%(表2)。可见,近十年来,羌塘自然保护地的NPP呈现不同程度的下降趋势,但保护地建立后NPP下降趋势有所减缓。 表2 2000—2015年羌塘高原自然保护地样方尺度NPP/(g C m-2 a-1)Table 2 NPP in protected areas in sample scale during 2000—2015 3.1.2自然保护地生态景观变化 1992—2015年羌塘自然保护区生态景观变化:按照“三生”空间划分原则[28],羌塘高原生态用地包括冰川雪地、裸地、稀疏植被、灌丛、森林及水域,生产用地包括草场及农田,生活用地包括城镇用地。自然保护区的主导景观类型为生产用地中的草地,其次为生态用地中的裸地,生活用地比重极小。1992—2015年,生态用地由36%增加到38%,生产用地则由64%下降到62%。草地斑块数由9620个增加为11401个,斑块平均粒度由2023hm2缩小为1653hm2。10种景观类型(图3)总斑块数由51978个增加为56004个,斑块平均粒度由589hm2缩小为546hm2(表3)。景观多样性指数SHDI由0.979增加为1.015。景观尺度的斑块分维数PAFRAC由1.472增加到1.499,除水域外,其它景观类型的斑块PAFRAC均增加。景观尺度的空间最邻近距离ENN由1256m下降到1203m,其中,草地、农田、城镇等人类主导的生态景观[29]的ENN下降明显,反映了人类活动的集聚性增加;而冰川雪地的ENN显著增加,印证了冰川退化的趋势。景观连通性COHENSION略下降。自然保护区的生态用地比重增加,生产用地比重下降,反映了自然生态得以一定的恢复;景观破碎度增加、斑块几何形态复杂化,反映人为活动影响依然较大。 表3 1992、2015年羌塘高原自然保护地景观特征变化Table 3 Change of landscape characteristics of protected areas of Chang tang in 1992, 2015, respectively 图3 基于ESA土地覆被数据的羌塘高原自然保护地的生态景观类型(2015年)Fig.3 Ecological landscape in class scale of Chang tang plateau in 2015 based on the ESA CCI_LC 1992—2015年羌塘生态功能区生态景观变化:生态功能区的主导景观也为草地和裸地,城镇用地比重极小。生态用地由20.9%下降到20.4%,生产用地则由79.1%增加到79.6%,尤其是草地面积比重由77.5%增加到78.2%。城镇用地面积明显增加,比重达0.01‰。草地斑块数由2373个增加为2707个,斑块平均粒度由6056hm2缩小为5356hm2。10种景观类型总斑块数由31199个增加为32245个,斑块平均粒度由594hm2缩小为575hm2。景观多样性指数SHDI由0.841下降为0.826。景观尺度的PAFRAC由1.451增加到1.487,除过水域外,其它景观类型的斑块PAFRAC也都在增加。景观尺度的ENN由1439m下降到1393m,其中,草地、农田、城镇等人类主导的土地利用类型的ENN下降明显,反映了人类活动的集聚性增加。景观连通性COHENSION略下降,但灌丛和稀疏植被景观连通性提高。仅部分偏远地区人类活动对自然景观影响较小,以自然恢复为主。生态功能区生态用地比重下降,生产用地比重增加,尤其是草地的比重增加较多,其景观优势度增强,草地、农田、城镇等人类主导景观集聚性增强。 3.2.1自然保护地的人均农业产值 1990—2015年自然保护区人均农业产值均值为11404.4元、生态功能区为6683.7元。经独立样本T检验,人均农业产值自然保护区显著大于生态功能区(α= 0.01)(表4)。自然保护区的人均农业产值为生态功能区的1.7倍,但其农业产值总量仅为生态功能区的3/4。自然保护区位于北羌塘,自然条件严酷、人口稀少、社会经济欠发达;而生态功能区位于南羌塘,是传统牧区,人口相对稠密,虽人均农业产值较低,但农业产值总量较大。 表4 1990—2015年不同自然保护地人均农业产值T检验Table 4 T test of agriculture output value per capita in protected areas in counties scale during 1990—2015 自然保护地建立后人均农业产值显著增大。自然保护区建立前后人均农业产值由5000.1元显著增加到17055.2元,生态功能区人均农业产值由4941.8元显著增加到10602.8元(α=0.05)。保护地建立以前自然保护区和生态功能区的人均农业产值没有显著差异 (表5);保护地建立后人均农业产值普遍增加,尤其是自然保护区人均农业产值增加更显著(图4)。 表5 自然保护地建立前后人均农业产值Duncan检验Table 5 Duncan test of agriculture output value per capita before and after protected areas established 3.2.2自然保护地的人口密度 1988—2015年自然保护区人口密度均值为0.133人/km2,生态功能区为0.389人/km2,生态功能区显著高于自然保护区(α= 0.01)(表6)。自然保护地建立后,人口密度有不同程度增加。自然保护区建立前人口密度为0.122人/km2,建立后人口密度为0.142人/km2,增加不显著。生态功能区建立前人口密度0.254人/km2,建立后为0.694人/km2,增加显著(α=0.05)(表7,图4)。 图4 羌塘高原自然保护地建立前后人均农业产值、人口密度Fig.4 Agriculture output value per capita, population density before and after protected areas established of Chang tang plateau 表6 1988—2015年自然保护地县级尺度人口密度T检验Table 6 T test of population density in protected areas during 1990—2015 表7 自然保护地建立前后人口密度Duncan检验Table 7 Duncan test of population density before and after protected areas established 藏北高原是典型的高寒生态脆弱区,近30年来以自然保护区、生态功能区为主要形式的保护地体系逐步建立。自然保护地评价是检验管理有效性的重要手段[11]。受气候变化[30]、人类活动等因素的影响[31-32],自然保护地生态社会效果评估的不确定性较大。 1)自然保护地的生态效果及管理有效性。本研究显示2000年以来羌塘高原自然保护地景观破碎度增加,NPP呈下降趋势。羌塘自然保护区生态用地比重增加,自然生态得到一定的恢复;生态功能区生态用地比重下降、生产用地比重增加,人类活动强度加大;同时草地、农田及城镇等人类主导用地的集聚性增强,这一方面使得局地人类活动影响加大,另一方面可能有利于区域尺度对人类活动影响的控制。据对1982—2009年5km NPP数据分析,羌塘自然保护区建立后(1993—2009年)NPP呈下降态势[13]。比较若尔盖湿地国家自然保护区建立前后(1975—1996年,1996—2015年)发现,湿地面积缩减,灌丛、草地和建设用地面积增加,大斑块面积缩减趋势减缓,斑块连通性降低趋势减缓,景观破碎化趋势减缓,取得一定保护成效[33]。 2)自然保护地社会经济发展及政策干预。自然保护区位于北羌塘,自然条件严酷、人口稀少、社会经济欠发达,但人均农业产值高,对部分牧民具有吸引力,生态风险仍然不小。国家重点生态功能区既是国家生态安全屏障,又是传统牧区,人口密度较高,生态保护政策在一定程度上限制了产业发展机会[34],导致人均农业产值较低、社会经济发展缓慢。应该继续完善生态功能区转移支付等生态补偿体系。 3)社会生态综合评价仍具有挑战。自然保护地评价应该从生态、经济和社会等多个维度,把自然过程与人文过程相结合,定性与定量方法相结合[35],融合大数据、空天地一体化等新技术,实现生态环境多要素、多尺度、全过程的监测模拟,为综合评价提供数据支撑[36]。实际上,社会生态综合评价难度较大的原因之一是自然生态数据与社会经济数据时空尺度不匹配,且早期数据精度较低。随着技术进步,年度300—500m栅格数据甚至更高时空精度的生态环境数据日渐丰富,但社会经济数据仍为年度县域统计数据,目前乡级统计数据的可获得性仍较差,遑论更精细的统计单元。 自然保护地一般都是生态本底脆弱、生态功能重要、社会经济欠发达地区,对保护地建立后的生态、社会经济效果进行评价有助于进一步完善自然保护地体系。本文采用植被初级生产力、景观生态指数等指标对羌塘国家自然保护区、藏西北羌塘高原荒漠生态功能区等自然保护地的生态效果进行评价,以人口密度、人均农业产值为指标,对其社会经济效果进行评价。发现:1)自然保护地生态效果:自然保护地的NPP呈现不同程度的下降趋势,但保护地建立后NPP下降趋势有所减缓。自然保护区的生态用地比重增加、生产用地比重下降,自然景观得到一定恢复;同时景观破碎度增加、斑块形态复杂化。生态功能区生态用地比重下降、生产用地比重增加,尤其是草地优势度进一步增大,草地、农田、城镇等人类活动主导型景观集聚性增强。除部分偏远地区人类影响减小外,大部分自然保护地人为活动扰动依然较强。2)自然保护地社会经济效果:自然保护区人口密度显著低于生态功能区,保护地建立后人口密度有所增加,尤其生态功能区人口密度增加更显著。1990—2015年农业产值总量自然保护区小于生态功能区,但人均农业产值自然保护区显著大于生态功能区。保护地建立后人均农业产值增加,尤其是自然保护区人均农业产值增加更显著。今后,对自然保护区要强化管理、进一步控制人类活动,对生态功能区要兼顾自然保护与居民生计的多功能性,明晰生态功能区财政转移支付的针对性,探索保护地自然资源持续利用与切实保护相协调的新途径。 致谢:本研究的野外调查得到西藏自治区那曲市林草局毛世平科长的大力支持,在此谨致谢忱!2.3 社会经济效果评价

3 研究结果

3.1 自然保护地生态效果

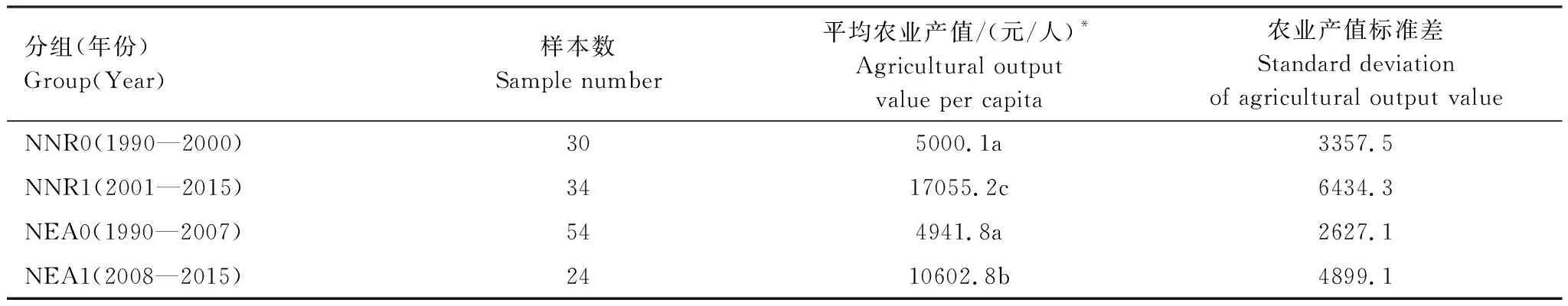

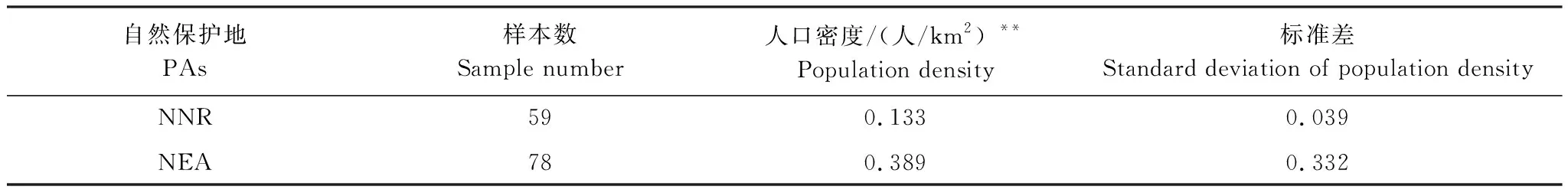

3.2 自然保护地的社会经济效果

4 讨论

5 结论