历史与田野:傩文化的发展之路

——以萍乡车厢傩仪式活动为例

2021-01-18

(广西艺术学院 艺术研究院,广西 南宁 530000)

仪式音乐是中国传统音乐文化的生存土壤,是中国传统音乐的重要部分。傩被誉为中国文化的“活化石”,在我国仪式音乐中有着举足轻重的地位。萍乡傩舞以巫神文化为基础,融会地域性的传统民俗、祭祀活动,形成了独具特色的艺术形式。

一、从宏观到微观:傩仪式活动的历史溯源

傩有着悠久的历史,甲骨文中已经可以见到相关活动的记载,自周以来,已有大量较为详细的关于傩的相关文献资料和一些出土文物相互印证。从甲骨文中来看,古时傩类活动是一人手执殳状兵器,把一怪物从室内向外驱赶,很多学者认为这就是古代的驱邪逐疫仪式。《周礼·夏官·方相氏》是较早记载有关傩仪式活动的文献:“方相氏,掌蒙熊皮,黄金四月,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶而时傩,以索室驱疫。”[1]《周礼》中所记载的傩仪式活动的信息,已经包括了历代傩活动的核心信息。在《吕氏春秋》中还记载着如果按时举行傩仪就可以“毕春气”“通秋气”“送寒气”“促丰收”等作用。可见先秦时期的古傩是驱邪逐疫和祈求丰收的双重主题的傩仪活动。汉、宋时期,宫廷傩逐步发展,看似是不断壮大,但实质上是朝着娱神到娱人的方向发展,神圣性不断削弱,世俗性不断增强。元、明、清时期,宫廷傩由于自我否定而彻底退出历史舞台,乡人傩在此时期得以存续。许多学者在文化研究中,认为存在一个上层社会的“大传统”和民间社会的“小传统”。二者相互影响、互动发展。但是学者们也认为“大传统”会随着社会制度的改变而迅速发生变化,如同宫廷傩,它会因为上层统治者的一纸令下而立即改变,“小传统”则相对滞后、缓慢,更加具有稳定性。乡人傩就是以此种稳定性得以延续。

萍乡地处赣西,与湘东醴陵、浏阳两地接壤,现辖芦溪、上粟、莲花三县,安源、湘东两区,总面积3827平方公里。春秋时期萍乡属于吴国,战国时期属于楚国,自古就有“吴楚咽喉”之称。萍乡傩庙众多,令人称奇,素有“五里一将军、十里一傩神”之说,傩舞、傩庙和傩面具(“三宝”)丰富完整是萍乡傩的最大特色。萍乡傩到底起源于何时,目前尚无定论。在春秋战国时期,萍乡属于楚国管辖,楚人崇尚“巫”,萍乡傩受此影响甚重。傩舞在萍乡当地俗称为“耍傩”“仰傩”“踩傩”,主要是以“军傩”为主,从萍乡人称傩神为“傩将军”也可知其是以“武”见长。汉代时期,傩的习俗出现了较为明显的变化和革新,乡人傩在萍乡兴起。宋代时期,萍乡傩仪式活动推陈出新,逐渐将宋代以前的历史人物和传说中的一些傩神傩将纳入傩事活动之中。东源村在宋朝太平兴国年间建立的将军庙,标志着萍乡宋傩的开始。明朝是萍乡傩发展的高潮时期。据统计,明代洪武三十一年中,萍乡境内先后建起了大小傩神庙186处。[2]与此同时,萍乡杜氏族人雕刻了一种“千神千面”的傩神面具,使“傩”在功能上集祛灾、镇邪、占卜、治病、求子、求财、祈福、祈禄、祈寿、祈吉等多方面功能于一身。萍乡傩文化有三宝,即傩庙、傩面具、傩舞,其中最为鲜明的文化符号就是傩面具。因此在车厢傩活动中的面具极其重要,每年车厢傩仪式开始之时,都必须先将傩面具“请出来”,意味着“请神”,称之为“出洞”。从这里开始,后期的一切活动都离不开面具,因此面具是车厢傩最为重要的神系符号。

车厢傩面具最初是铜制,由于不方便艺人们表演,难以取下,后来才改成樟木面具,便于取戴。虽然早在隋代时期,萍乡就已出现十二神兽面具,但是车厢村在北宋时期傩神庙中只供奉傩神大帝和小鬼的面具。随着车厢村人口日益增加,至清乾隆年间,又增绣神面具,如现在所供奉的唐、葛、周三大将军的面具。民国二十年,增设一大神面具,名曰“大老爷”,从不外出。在车厢的傩仪式活动中,每一尊面具代表一位傩神。三大将军和武将的帽子上通常装饰有一龙戏珠、二龙戏珠等,所戏的珠子越多,则代表此神的神位越大。面具上珠和阳是忠、正的体现,耳翅上的龙和凤是中国的民族图腾和崇拜物象,综合来说,人们崇拜的傩神形象实质上是人类社会的忠良和正气在人们心里形成的符号化过程。[3]车厢傩神面具不仅仅是人与神的沟通、转换的载体,也是人与社会、人与人沟通和发展的媒介。

我国傩仪活动虽自宋代后就逐步世俗化,但萍乡由于远离中心,至清代时期才完全步入俗化时期。其间,萍乡傩融入了大量俗神和行业神,傩祭活动的娱乐性进一步加强。

二、历史、社会、个人坐标中的车厢傩事活动

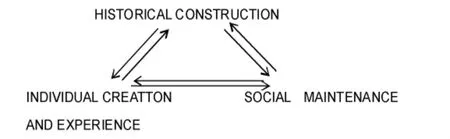

在音乐人类学的研究领域中,“梅式三角”的研究模式影响深远,但蒂莫西·莱斯(Timothy Rice)不满于梅里亚姆(Merriam)“概念、行为、声音”模式的“简单”,进而莱斯提出了新的音乐人类学研究模式。莱斯认为梅式模式结构上的问题只是一对一的单向关系。因此,他将历史建构、社会维持和个人创造与体验三个维度修改为双向循环的平面模式,如图所示[4]:

图1 莱斯“重塑型”研究模式

与梅里亚姆的模式相比,莱斯模式更加强调历史和个人的作用。他为当下的音乐人类学研究提供了多重视角,更加适合有着丰富文献资料和复杂多样的中国音乐文化。

(一)历史的建构与延续——车厢傩的历史阐释

萍乡作为我国傩文化的起源地之一,扎根于此地的车厢傩的产生和发展,必然和整个中国传统文化视域下的傩文化具有一定联系,它是中国傩文化历史的建构与延续。

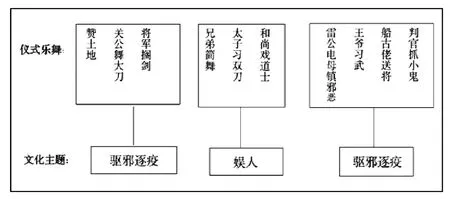

笔者于2019年2月14日到萍乡车厢村进行田野考察。由实地考察得知,当地傩神庙初建于公元906年,车厢傩神的活动时间,一般是每年春节前后的二十至三十天之中。每年农历十二月二十四日正式拿出傩面具开始傩神活动。傩从它产生起,就处在不断变化之中,但它的本质却得到延续。车厢傩也不例外地保留了中国傩文化最重要的“驱邪逐疫”的核心思想,并在历史发展过程中,车厢傩也融合其他的文化元素,其主题主要分为“驱邪逐疫”和“娱人”两种类型,仪式类型和主题关系如下所示(图2):

图2 车厢傩仪式活动与文化主题关系

从车厢傩活动过程来看,它保留了从唐代建庙以来的“驱邪逐疫”的主题,并且该主题体现在其仪式进程最重要的前后两端。随着社会发展,车厢傩也处于变化之中。一方面它吸收了许多相关文化内容,另一方面它保留了傩的深层文化内涵。总的来说,傩在最初驱邪仪式基础上,在保留驱邪内核前提下,处在不断复合、融会其他文化的过程之中。

(二)社会的维系与支持——车厢傩的社会基础

民间信仰是民间祭祀仪式的存在与延续的最根本的精神支柱。民间信仰存在与否以及信仰的牢固程度,是决定民间祭祀仪式存亡以及进行方式的最为重要的因素。[5]从宏观看,车厢傩的民间信仰与中国典型的民间信仰在本质上类似。由于车厢傩起源于古时盛行巫术的萍乡,其信仰的表现方式更加明显。正月初二之后,车厢傩开始了“沿门舞”,即抬着傩神去到当地家家户户门口祭拜。“沿门舞”兴起于明朝初年,一般在正月初一至十五期间举行,这也是现在萍乡傩仪式活动的重要形式。车厢傩的傩仪活动以及傩庙建立主要的经济来源是当地村民。最初傩庙的建立是在北宋时期,至民国时期,当地村民觉庙宇过于狭窄矮小,便集资建立了现在的“昌”字形庙宇。“文化大革命”时期遭破坏之后,于1998年由群众乐捐,重新修整庙宇。其中所增设的傩神面具以及观音像等,也是由群众乐捐而制作。从捐款出资到出人出力,都体现了车厢傩活动中的村落集体活动的性质,是集体力量的体现。民间信仰是车厢傩得以生存的思想基础,也是最根本的动力源泉。车厢傩自古至今都是各种力量的综合体现,然而社会综合力量的维系也逐渐成为车厢傩赖以生存的条件。

(三)个人的体验与创造——车厢傩中的个人“表演”

郭乃安曾呼吁:“音乐学,请把目光投向人”,他说:“音乐,作为一种人文现象,创造它的是人,享有它的也是人。音乐的意义、价值皆取决于人。”虽然历史、地理、语言等因素对于音乐都有一定的影响,但是起最终决定作用的还是“人”,人是音乐的操纵者。我国许多民俗活动的发明创造都与特定的人有关系。

车厢傩仪活动具有一定的程式性与规范性,但是在具体的展演中体现的是每一个表演者的“个人创造与体验”。世上不会有两片相同的树叶,同样,在车厢傩仪活动中,也不可能出现两次一模一样的表演,即便是同一个表演者,也不可能复制自己的表演活动。在车厢傩仪活动中,每个表演者表演的剧目都是可以调换的,还存在“替补”人员。笔者在田野调查期间,有幸看到了两场不同人员的傩仪全套演出。一次是由年纪较大的艺人们演出,一次是年轻一辈的。从两次表演看到,老一辈的艺人们对于姿势、舞步要求十分严格,每一个傩神所配的步伐也是有明确的规定。但是年轻一辈的艺人们在表演时,由于表演次数过多,存在“敷衍”的态度,对于舞步并不那么在意,动作较为随意。仪式音乐虽然较一般的音乐形态更为稳定,变化较为缓慢,但是个人的创造与体验却是推动仪式音乐不断创新与发展的动力之一。

从历史、社会、个人的三重坐标中可以看到,车厢傩从古至今经历了由中心到边缘,又从边缘回到中心的变迁之路。无论是车厢古傩还是现代文化下的车厢傩,都是多重力量的综合体现,是多种因素共同作用下的产物。

三、车厢傩在现代社会变迁中的重构

自1998年之后,车厢傩虽然复兴,但是其表现形式、文化内涵在时代的变迁中都发生了改变。尤其在当代,傩正经历着前所未有的历史改变与重构。高丙中曾提出:“传统民间文化在当前复兴,并不是什么都能够复兴,即使那些侥幸得以复兴的也不可能是原封不动。在相当大的程度上,人们主要是把传统文化作为素材,在国家允许的框架里重新塑造出来,进行自己的文化生产。”[6]21世纪以来,“非物质文化遗产”在世界范围内流行。2002年我国开始在各地实施中国民族民间文化保护工程。2011年6月,萍乡湘东傩面具作为民间美术类项目被列入中国第一批国家非物质文化遗产名录中。由此,萍乡傩不仅是当地人的信仰,更是被赋予了政治诉求的国家话语。

(一)国家在场视域下的当代车厢傩仪式活动

民间文化在进行复兴时,只有充分运用国家力量,发展才能更加容易。在现代社会进程中,车厢傩正是不断地利用国家力量,与国家需求相结合而得到新的提升。虽然其本质仍是乡人傩,但是其内涵更多地代表国家诉求,国家在场成为其发展的动力之一。具体表现如下。

第一是外在标志性符号突出国家在场,主要是通过一些标语等来表达。在笔者所观察到的萍乡许多供奉傩神的百姓家里,傩神神案前也张贴着毛主席的画像。并且成立了相关的傩神庙管理委员会,在管理机构的工作处就悬挂有“加强与各级领导的沟通,争得各级的支持”等横幅。在傩神庙四周的围墙上,则写有:“我们相信,在各级领导的重视和扶持下,车厢傩舞将走出江西、走边全国、走向世界”。通过这种最直白、显而易见的字样,表达着民间仪式对国家的依附和认同。

第二是主动利用官方与半官方授予的称号。萍乡众多傩神庙都会在墙上张贴国家授予的奖项和称号等。在车厢村的傩神庙中,其正殿位置使用了一整面墙壁来悬挂所获得的奖状与荣誉称号。如:“先进寺庙”“中国·萍乡传承保护文化中心”,在未进正殿的门口左侧则挂有“南坑村体育科技协会车厢辅导站”字样的牌子。自1990年开始,在政府有关部门的直接推动下,车厢傩神庙迎来了几次国外学者的考察,据其墙壁上所写:“1990年以来就有国外专家和靳之林教授来此考察;1992年法国东方郭安博物馆馆长班巴诺先生率领的法国艺术团到此考察”。1995年,车厢傩舞队应邀来到河北秦皇岛万博文化城演出一个月;2005年国际傩文化节,车厢傩舞队获得演出金奖;2010年成为江西省非物质文化遗产。参与傩仪活动表演的艺人们,希望通过这种方式使得傩神庙在当代社会环境中有立足之地,并且期望通过与政府达成一致来维持、延续其发展。

第三是政府已将傩纳入各类保护单位,并且成为傩庙以及傩事活动管理的主体。为了让傩事更加顺利地开展,得到较好的传承与发展,萍乡市政府近年来还采取了一系列的措施:比如对车厢傩神庙进行了有形的遗产整理。在笔者去采风的时候,恰巧碰上萍乡市民间仪式音乐研究处的负责人。通过采访得知,他已研究、跟踪观察车厢傩仪式长达五年之久,将傩仪活动中所涉及的唱词、曲调等都做了详细的记录与整理。萍乡市政府还派专人下到萍乡各个傩神庙,收集整理了约240折古韵浓厚的傩舞剧目。由于被誉为萍乡傩三宝的“傩面具”申遗成功,萍乡市政府鼓励当地村落,积极参与傩面具制作与工艺品交易会。除此之外,还拍摄了相关的电视艺术片,在海内外多次播放;出版了相关书籍,如《古傩萍乡》《触摸祖先的灵魂》等,并且将当地中小学作为傩文化传承基地。车厢傩在国家力量的不断参与与支持之下,逐步的走向世界。但是不可避免,当代的车厢傩也正是由于国家在场,其文化内涵不再像过去一样单一。它是一个有着两面性的民间艺术,一面是民间的信仰,代表的是从古至今以“驱邪逐疫”为主的宗教仪式活动;另一面是其商品属性,是国家在场引导下所形成的现实意义。无论它展示的是哪一面,这都是社会不断发展变迁所带来的影响。

(二)车厢傩仪式活动在当代的重构

徐平曾说:“人们在艰难的对比、痛苦中选择,逐渐将外来文化吸收纳入既有的文化概念之中,传统文化在适应中不断更新。”[7]车厢傩在面对外来文化的冲击时,全方位的“打开”自己,让自身得到改造。其在当代的重构首先表现在傩仪式活动时间、地点、内容的变化。车厢傩的演出时间,古时一般是在春节期间,春节过后进入农忙时节就不再表演,地点除了沿门舞时是在每家每户的门口之外,其他的基本在傩神庙内。但是现在的傩仪式活动,还经常在其他时间表演,基本上全年只要有需要就进行展演,例如旅游团、参观团,受邀到外地演出等。与此同时,傩祭祀的成分也已变淡。过去跳完整场傩舞需要四五个小时,但是现在为了效果,迎合观众审美与耐心,现在跳完全套只需要一个小时左右。笔者曾录制过一场只有四十五分钟的全套傩舞演出。它删减了许多内容,只留下如《雷公电母镇邪恶》《判官捉小鬼》《和尚戏道士》等较为精彩、有趣的剧目。

其次是傩仪式功能的变化。在笔者调查期间,有一次傩仪式表演于一个电瓷厂内。因为厂长想要“辞旧迎新”,便请傩神过来祈福纳吉,保佑新的一年生意红火。在这场演出中,表演人员的唱词也不再是在傩神庙中所唱的传统内容,而是关于生意红火、蒸蒸日上等内容的词。在旅游业的推动下,傩仪式活动逐渐成为一种带有明显职业性的商演。其佩戴的面具、表演人员、剧目等都可以根据观众人数进行调整,成为一种具有相当随意性和灵活性的活动。随着时代的发展,车厢傩事活动逐渐改变了“一元”的驱邪逐疫功能,不断地向人们的“多元”的生活需求转变。

最后是神圣和世俗的“阈限”与禁忌的逐渐消除。薛艺兵先生曾提出“两阈结构”,即“凡俗阈”与“超凡阈”。两者在仪式活动中是一个二元对立关系的主体结构模式。过去的车厢傩神祭祀主要在傩神庙内,两阈分隔明显。庙宇的不同位置的神圣性不同,以正殿中间为界线,往神像方向是“超凡阈”,是表演者以及神像所在之处,其中不得有任何人跨越,人们也不可乱走、乱说话,妇女也不得登台,不得触摸傩神面具。相反,在“凡俗阈”,也就是观赏区域,人们可以随意活动,但是妇女也必须在正殿外观看。发展至今,其中的诸多禁忌早已消除,在傩神表演时,不再有明显分隔的“超凡阈”,笔者曾看到在观赏时有人因不方便看演出而走到放置面具的桌子后,也有几位年轻女性因为好奇面具而走前去触摸面具。虽然“凡俗”与“超凡”是相对的,但是当这些禁忌一一被破除时,仪式规范被打破,“超凡”与“凡俗”之间的“阈限”也就被瓦解,逐渐消除。

图3 车厢傩在庙宇内进行展演

图4 新春时车厢傩在电瓷厂进行展演

(三)官方与民间权利的博弈与互动

20世纪80年代至今,国家虽然在形式上放松了对民间仪式的管制,并不断推动其发展与传承,但是在傩仪式活动之中依然可见国家力量的管控。车厢村傩神庙也被列入了宗教活动场所的范畴,在庙门口挂着“劝赌歌”“谢绝未成年人参与宗教活动”等牌子。政府还通过颁发奖状、经费拨款等方式达到控制傩庙的目的。民间的自由信仰在此时需要控制,人们在傩神庙的所作所为都必须得到“批准”,符合规章制度。另外,在申遗之后的产权问题也引起了争议。在萍乡市内曾发生过一起傩面具申遗成功引发“户主”之争的事件。不可否认的是,傩仪式活动与傩面具都是既有文化属性,又有经济属性,但生活在全球化、经济化时代的人,如果过于看重其经济属性,便容易将传统文化酿成“悲剧”。

四、结语

从乡人傩到宫廷傩,再回归乡人傩,是朝代更替“政治崇拜”所带来的影响。车厢傩的现代发展趋势却受到“经济崇拜”的影响。国家在场引导着车厢傩的发展,政府等不同机制通过各种形式将权利下放到民间,推动着车厢傩仪式活动的进行。国家力量的过度介入或者不介入都会造成车厢傩仪式在某种程度上变异。民间信仰是凝聚向心力的根基。同样,国家力量是维系与支持民间仪式活动前行的动力。在历史的发展与变迁中,官方—民间两种力量间的博弈与互动在车厢傩仪式活动中得到充分体现。也正是在这一状态下,车厢傩才能不断创新。在国家力量频繁融入民间活动的背景之下,在当前全球经济化的影响之下和新兴媒体的冲击之下,各研究者不能仅仅关注车厢傩仪式活动中的变化,更应该清楚当国家力量与民间力量同时作用于车厢傩仪式活动时,这两种力量如何保持平衡,把握作用的“度”,从而使车厢傩得以更好发展。