白公馆——《红岩》与革命史迹

2021-01-16刘少才

刘少才

儿时看过电影《烈火中的永生》和电视连续剧《红岩》,每次看都久久不能平静。不论是小说还是影视、歌剧,抑或其他艺术形式,都是红岩文化的延续,但创作题材都是来源于生活高于生活,只有实地参观革命史迹,才能真正了解到当年白公馆、渣滓洞真实的一面。

白公馆名称的由来

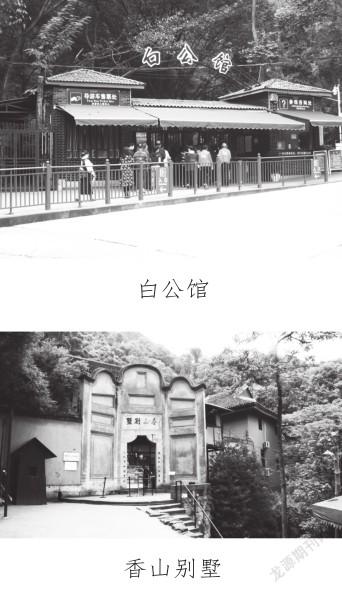

革命遗迹白公馆位于重庆市沙坪坝区歌乐山,入口处是白边黑体的“白公馆”3个大字,进门沿多个台阶往上走,有一栋白色的小楼建筑。白公馆原是四川军阀白驹的别墅,白驹于1927年5月任国民革命军第二十军第一师师长,是杨森的部下。当时歌乐山秀美的风景吸引了初履重庆的白驹,于是他在山泉流淌、翠霭浓浓的歌乐山麓,修建了一幢公馆。幽居山间的公馆,在林中若隐若现,令人浮想联翩。白驹对这座充满古诗意境的建筑非常满意,他自诩是白居易的后代,白居易号香山居士,白驹便将别墅命名为“香山别墅”。这处幽雅之地也同样被军统特务头子戴笠相中。白驹在当地是头面人物,戴笠不好强取豪夺,名义上提出花钱购买,软硬兼施。白驹深知戴笠的厉害,不敢提出过多的异议。

1939年,国民党军统局将此地改建为迫害革命者的监狱,原储藏室改为地牢,原防空洞改为刑讯室。监狱背靠歌乐山,四周高墙、电网密布,墙外制高点上有岗亭和碉堡。军统特务头子戴笠为审讯、关押的保密起见,将其作为军统局本部直属看守所,专门关押重要的“政治犯”,虽实质是监狱,但为掩人耳目,对外白公馆这一名称并未取消。

中美特种技术合作所

小说《红岩》不止一次出现“中美特种技术合作所”的字样,多年来人们大多以为白公馆、渣滓洞是中美双方开办的关押政治犯的监狱,直到现在还有很多人这样认为,其实不是这样的。白公馆和渣滓洞虽然都位于重庆市沙坪坝区,但渣滓洞距白公馆2.5千米,原是重庆郊外一个小煤窑,1939年军统在此设立了监狱。而中美特种技术合作所是1943年才成立的,由戴笠任主任,美国海军情报官员、梅乐斯中校任副主任。合作所下设军事、情报、心理、气象、行动、交通、经理、医务、总务9个组和1个总办公室、1个总工程处。同年,白公馆作为中美合作所第三招待所,所关押“政治犯”必须外迁,于是当时关押人员被移往附近的渣滓洞。

“中美特种技术合作”是1941年珍珠港事件后,美国海军情报所为收集对日作战情报而与军统美国站站长肖勃联系并提出意向的。1942年春,美海军情报所正式派遣梅乐斯到重庆与戴笠谈判,1943年4月,双方在重庆磁器口签订合同。其内容共10项,主要有:国民党军统局向美方提供日本陆海空军在华活动的一切情报,协助解决美方人员在华期间的食宿交通问题;美方无偿供给军统局必要武器、无线电器材、气象器材及交通医药器材;美方人员在华享受外交人员待遇,并帮助军统局训练特务部队等。

中美特种技术合作所(简称中美合作所)的成立,得到蒋介石和时任美国总统罗斯福的批准,成立于1943年4月15日,结束于1946年1月,前后不到3年时间。中美合作所直接隶属于中美两国最高军事统帅部,总部设在中国重庆西北郊的歌乐山下杨家山。成立时,中华民国外交部长宋子文,美国海军部长诺克斯和杜诺万少将、萧信如上校,梅乐斯、戴笠先后签名。军统特务头子戴笠、美国海军中校梅乐斯分任正副主任;参谋长中方为李崇诗,美方为贝乐利;主任秘书中方为潘其武,美方为史密斯。

除了在重庆,中美合作所还在福建建阳设立东南办事处,下辖上海、闽侯、定海、漳州4个情报站,并在安徽雄村、临泉,湖南南岳,河南临汝,绥远陕坝,贵州息烽,江西修水,福建漳州、建瓯,浙江瑞安,广东梅县等地,开办训练班,培训特工。据统计:从1943年至1945年8月,中美合作所开办的训练班共训练单位22个,训练作战部队近5万人,各种干部1300多人,毕业学员5万多人,除军统辖下的忠义救国军归建,剩下的3万多人编成64个教导营,军统武装力量因此大大加强。中美特种技术合作,得到最大好处的是军统,在短短不到3年时间内,军统扩编了10多万人。

白公馆关押的“政治犯”

1946年1月,中美合作所使命结束,组织解散。白公馆仍然作为特别看守所使用。1947年春,关押在渣滓洞的“人犯”又迁回白公馆关押。白公馆关押的都是军统认为“案情严重”的“政治犯”。有共产党的高层领导、有著名的爱国及民主人士,也有国民党的高官及地方知名人士,如抗日愛国将领黄显声,同济大学、国立吴淞商船专科学校(今上海海事大学)校长周均时,共产党员宋绮云、徐林侠夫妇及幼子“小萝卜头”等皆被囚禁于此。抗战胜利后,此处也关押过大汉奸周佛海等。人数最多时,曾有200多名“政治犯”关押于此。同样是“政治犯”,关押的环境却不同,一楼关押的是共产党“要犯”,是多人关押在一个房间;楼上关押的是国民党政治犯,是单人单间关押。

至1949年解放前夕,白公馆关押的除息烽监狱撤销后转移来的“政治犯”如黄显声、许晓轩等20多人,还有重庆行辕二处第二看守所寄押的周从化、周均时、张泽后等30人。

现在进入白公馆,虽然早就没有了当年阴森森的血腥味,但牢房、刑讯室还维持着原来的摆设,据说当年原白公馆大门终日关闭,所有人员从侧面一小门进出。现在,白公馆的院内墙上仍然保留当时写的“进思尽忠,退思补过”“正其谊不谋其利,明其道不计其功”等标语。

年龄最小的“犯人”

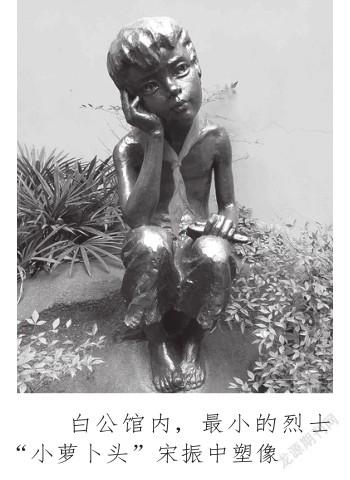

不论是看小说还是影视,原来总以为“小萝卜头”是被关押在渣滓洞的,实则是被关押在白公馆。白公馆里关押的年龄最小的“犯人”就是“小萝卜头”(1941—1949)。“小萝卜头”原名宋振中,是杨虎城的秘书宋绮云(黄埔军校第六期毕业,1927年加入中国共产党)、徐林侠(1927年3月加入中国共产党)夫妇的儿子。

宋振中才8个月大的时候,就随父母被带进监狱。终年住在阴暗、潮湿的牢房里,加上营养跟不上,七八岁的宋振中却只有四五岁孩子那么高,成了一个大头细身、面黄肌瘦的孩子,难友们都疼爱地叫他“小萝卜头”。

“小萝卜头”在敌人的监狱里长大,一直不知道外面的世界是什么样。经过中共地下党对特务的斗争,他才在监狱里上了学,由地下党员和爱国志士当他的老师。他的第一任老师就是黄显声。由于年龄小,特务对他的看管不是很严,他就经常在牢房之间传递东西、传递信息和秘密情报,或在门口放哨,帮助大人了解入狱同志的情况等。1949年9月6日,在革命胜利前夕,“小萝卜头”被敌人残忍杀害。重庆解放后,“小萝卜头”宋振中被追认为革命烈士。他的塑像就在白公馆内,据馆内的导游说,由于当年没有留下任何关于“小萝卜头”的影像,现在关于他的人物面孔和形象是艺术家通过想象塑造出来的。

白公馆牢里绣红旗

对于20世纪五六十年代的人来说,一首《绣红旗》十分熟悉:“线儿长,针儿密,含着热泪绣红旗,绣呀绣红旗。热泪随着针线走,与其说是悲不如说是喜!多少年啊多少代,今天终于盼到了你……”歌剧《江姐》里的这首歌曲,在当时几乎家喻户晓。因为无论是在小说《红岩》、电影《在烈火中永生》、电视剧《红岩》,还是在歌剧《江姐》里,绣红旗这个场景都是最感人的片段,于是,很多人都以为这是描写关押在渣滓洞女牢的江姐和孙明霞她们绣红旗的故事,其实不是,绣红旗确有其事,但却是发生在白公馆男牢的事。现在那面红旗就挂在白公馆原来的平二室牢房中。据记载,白公馆、渣滓洞发生“11·27大屠杀”两三天后,从大屠杀中侥幸脱险的罗广斌等跑回歌乐山。罗广斌做的第一件事,就是带着大家冲进白公馆平二室牢房,撬起屋角的一块木地板,取出藏在那里的“五星红旗”,那是狱中难友听说中华人民共和国成立后,用被面、草纸和饭米粒制作的。攥着这面“五星红旗”,几个人抱头哭起来。

原来,当时关押在白公馆男牢平二室的是罗广斌和丁地平,还有陈然、刘国鋕。得知中华人民共和国成立之后,他们按捺不住激动和喜悦的心情,坚信重庆即将解放,凭借想象,亲手制作了一面“五星红旗”。红旗是一面拼接的红被面,一颗大五角星在中间,另外4个小五角星在旗面四角。他们准备等到重庆解放的时候就高举着它,冲出牢房,去迎接那激动人心的时刻。但是,在国民党反动派于11月27日对囚禁在白公馆、渣滓洞等监狱里的革命者展开大屠杀那天,只有罗广斌等几十人从虎口脱险。白公馆的先烈面对死亡毫不畏惧,对革命怀着必胜的坚定信念。什么是精英?什么是民族的脊梁?他们就是最好的代表,他们就是民族的脊梁。

1949年后,罗广斌历任青年团重庆市委统战部部长、重庆市民主青年联盟副主席;后在重庆市文联专门从事创作,1959年2月,罗广斌与刘德彬、杨益言合著革命回忆录《在烈火中永生》,之后又与杨益言合著长篇小说《红岩》。长篇小说《红岩》再现了白公馆、渣滓洞监狱内部残酷恐怖的囚禁状况,展示了革命党人矢志不渝的坚定信念。

白公馆逃出的幸存者

1949年11月27日,军统特务对关押在白公馆的革命者进行大屠杀,最后仅20人脱险,其中一人是受枪刑后未死,从尸坑中挣扎出来而脱险,其余的幸存者是如何在残忍的屠杀中得以脱险的呢?原来,11月27日大屠杀那天,白公馆最后几个人还没有来得及行刑,看守们就临时接到命令前去增援渣滓洞,因为渣滓洞的暴动开始了,白公馆最后只留下一名守卫看守。

这名留下的看守叫杨钦典,1919年出生于河南省郾城县一个世代为农的贫苦家庭。1942年,他参加了国民党军队胡宗南部,参军的目的只是为了一天三顿可以吃饱。受训3个月后,他被蒋介石挑选为警卫团警卫,后来升任交警总队特务队班长。1945年,杨钦典被派到歌乐山集中营内的白公馆任看守班班长。平时中共地下党看杨钦典同情革命者,时常做他的思想工作,关键时刻,杨钦典打开牢门,将未行刑的剩余19人放出白公馆,这些人中就有罗广斌。罗广斌根据自己在狱中了解到的一些被关押人的经历,与杨益言写下了著名的红色长篇小说《红岩》。杨益言被捕后曾被囚禁于渣滓洞,因此《红岩》里的内容一部分发生于白公馆,一部分发生在渣滓洞,两人在创作中各自写身边看到的人和事,这也是看过小说《红岩》的读者都感到书中故事情节跳跃非常大的一个主要原因。

杨虎城被杀害的经过

1949年4月,解放军横渡长江,占领南京,接着迅速挥师挺进华南,逼近重庆,国民党反动派的末日到了。蒋介石指示军统局长毛人凤把重庆集中营的“政治犯”全部杀掉。毛人凤特意提到杨虎城,蒋介石从牙齿缝里挤出一个字:“杀!”

8月27日上午,毛人凤开始着手杀人计划。在重庆罗家湾何龙庆公馆,他与徐远举(保密局西南站站长)、周养浩(保密局西南督察室主任、重庆卫戍司令部保防处长)密谋杀害杨虎城等人。

西安事变后,杨虎城被蒋介石逼迫出国。之后,蒋介石又以考察为名解除了他的兵权。1937年11月26日凌晨,杨虎城一行考察结束,乘轮船抵达香港。12月2日,杨虎城由戴笠陪同乘飞机去南昌。杨虎城一到南昌,就被便衣警卫和宪兵完全管制起来,当即被蒋介石囚禁,失去了与外界的一切联系和行动自由。在长达12年的囚禁期间,杨虎城与世隔绝,受尽了种种精神折磨。国民党曾派戴季陶、朱绍良等人进行过诱降,遭杨虎城拒绝。蒋介石见诱降不成,便密谋将杨虎城杀害。1938年春,蒋介石命戴笠将杨虎城解往长沙,后多次迁移囚禁地点,在贵州息烽的玄天洞关了8年。1946年,息烽集中营被裁撤解散,国民党又派人将他押至重庆,不久转押贵阳。

1949年9月6日,被囚于贵阳黔灵山下麒麟洞的杨虎城一行向重庆缓缓进发。杨虎城的车队到达松林坡后,张鹄(负责看守杨虎城的军统组长,原重庆白公馆监狱长)就打开车门,说:“请杨先生暂住两天,等候总裁的接见。”杨虎城信以为真,跟着他就走。张鹄带路,杨拯中(杨虎城的儿子,时年20岁)捧着母亲(谢葆真,共产党员)的骨灰盒,紧随其后。当杨虎城父子进入“戴公祠”后,特务王少山从门后冲出,迅速将匕首捅进杨拯中的腰间。杨拯中惨叫一声,倒在地上。杨虎城回头看的瞬间,特务熊祥的匕首已经捅进他的腰间,白公馆看守所所长杨进兴迅速奔跑过来,用手帕捂住了他的嘴,熊祥又扎了几刀。杨虎城颓然倒下,同时被害的还有杨虎城的两位卫士阎继明和张醒民,中华人民共和国成立后,此二人被追认为烈士。

爱国主义教育基地

据当年媒体报道,1949年10月28日,陈然、王朴等10名难友被押到大坪刑场枪杀,在囚车上,王朴高喊道:“父老乡亲们,中华人民共和国已经成立了!重庆就要解放了!蒋家王朝就要垮台了!”

从1949年9月6日至11月29日,军统集中对白公馆、渣滓洞“政治犯”进行集体大屠杀,尤以11月27日最为惨烈。根据相关研究报告对抗战后期至重庆解放前夕系列大屠杀殉难者的统计:目前有据可查的死难者总数是321人,其中经审查已定为烈士者285人,加上5个父母牺牲的小孩,共是290人,叛徒及未定性者31人。其中死于1949年“11·27大屠杀”者共计207人,烈士185人。

现已查明,在所有死难烈士中,共产党员161人,約占总数的56%;民盟盟员25人,其他民主党派和群众团体成员各有数人不等。

在白色恐怖时期,为什么这些革命者能经得住酷刑拷打和生死的考验?这就是信仰的力量。信仰,是一种无坚不摧的力量;信仰,是共产党人走向胜利的精神保障。在他们心中,有坚定的信念,为人民谋幸福、为中华民族谋复兴,一定会实现。人们走进白公馆参观,认识了小说《红岩》里那些没出现过名字的烈士,了解了《红岩》中没有描写的细节,看见了“小萝卜头”住过的狭窄的小房子,看见了关押杨虎城将军的房屋,看见了宋绮云被杀害的场所,看见了黑暗阴森的地牢,看见了触目惊心的刑具,回想当年被囚禁在这里的革命者所遭受的每一天,都让人毛骨悚然,心惊肉跳;同时对被残害的革命先烈生出无穷的敬意,他们为实现人民的自由与幸福而牺牲。敬佩《红岩》的作者罗广斌、杨益言,是他们二人率先举起红岩文化的大旗,白公馆、渣滓洞现在已成为引导人们,特别是广大青少年树立正确理想、信念、人生观、价值观的爱国主义教育基地。文