羌塘高原藏羚羊栖息地分布及影响因素

2021-01-16魏子谦徐增让

魏子谦,徐增让

1 中国科学院地理科学与资源研究所, 北京 100101

2 中国科学院大学, 北京 100049

藏羚羊(Pantholopshodgsonii)是《国家重点保护野生动物名录》确定的国家一级保护野生动物,《濒危野生动植物种国际贸易公约》[1]附录I物种,2016年被国际大自然保护联盟(IUCN)濒危野生动物保护红色目录列为近危(NT)[2],在中国、印度和尼泊尔都有分布,目前主要生活在以羌塘高原为中心的青藏高原高寒荒漠区[3-4]。早在更新世藏羚羊就已生存于青藏高原[5],在长达二百万年的进化中,从生理特征、生活习性都适应了这里独特且严峻的自然条件,形成按季节迁徙和繁殖规律,被公认为青藏高原动物区系的典型代表[2, 6]。藏羚羊多分布在海拔4500m以上的高寒荒漠生态系统。栖息地覆被类型多为荒漠草原、高山植被,部分为高寒草甸和沼泽,植被群落结构简单,植株低矮,盖度低[7-8]。禾本科(Poaceae)、莎草科(Cyperaceae)及豆科(Leguminosae)植物为藏羚羊主要食谱构成[9-10],其中禾本科植物占采食总量的60%,包括紫花针茅(Stipapurpurea)、扇穗茅(Lizzledacaracmosa)、早熟禾(Poaannua)、昆仑嵩草(Kobresializledalea)等[11]。

藏羚羊是羌塘高原有蹄类中唯一的迁徙物种。成年藏羚羊一年中除交配季节,绝大部分时间雌雄分群。每年6月份,雌性藏羚羊逐渐集结并向夏季产羔区迁徙,6月20日至7月10日小羊羔陆续出生,完成生产后雌性藏羚羊于7月上旬回迁,8月返回越冬栖息地[12-13]。羌塘高原的藏羚羊总体呈现由南向北迁徙趋势。不同区域种群迁徙路线不同,如羌塘西部的藏羚羊多集结至昆仑山南麓,甚至翻越昆仑山至新疆阿尔金山产羔;东部藏羚羊一路北上,朝可可西里方向迁徙;南部藏羚羊则仅向附近僻静的河流宽谷迁徙小段距离等待产羔[14-15]。每年藏羚羊需在越冬区度过3/4的时间,越冬区多为距离水源较近、植被盖度较高、可食植物丰富、温暖湿润的草原或河湖滩地[16]。产羔区的食物资源和气候条件都相对较差,但人类和其他野生动物干扰较少,僻静安全[17-18]。

人类活动是影响藏羚羊栖息地选择的主要因素[19],因其天生警觉性强,在选取栖息地时会明显避让人类活动区域。近年,随着野生动物保护工作不断增强,藏羚羊种群数量恢复性增长,对栖息地及水草资源需求不断扩张[9]。同时,羌塘地区社会经济发展、放牧生产、道路交通和城镇建设等人为干扰日益加剧[20],直接或间接侵占了藏羚羊栖息地,其中交通道路会破坏原有栖息地的连通性,并延缓藏羚羊迁徙行为[12, 21],牧业生产将导致草场资源竞争,另外闯入承包草场的藏羚羊会招致牧民驱逐[20]。已有研究采用样点、样线等野外调查法对物种栖息地的分布范围开展调查[4, 12- 14, 17, 19, 22- 24],取得一些珍贵的资料。但藏羚羊分布范围广,栖息地可进入性差[22],野外调查难度大,其栖息地数据相对零散,给藏羚羊种群保护带来困难。

论文以羌塘高原为研究区,把握藏羚羊生活习性,刻画栖息地选择偏好特征。采用样线法收集藏羚羊出现点位数据,利用Maxent(maximum entropy model)模型按藏羚羊迁徙习性分别模拟其繁殖与非繁殖两季栖息地范围。考虑城乡聚落、交通道路、牧业生产等主要人类活动,基于Habitat Quality模型模拟人为活动对栖息地干扰。识别藏羚羊在不同季节的栖息地分布和受人类活动干扰区域,助力相关部门明确关键保护地域、科学调整保护区功能分区,维持迁徙通道连通性,以提高野生动物保护的针对性和有效性。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究区

羌塘高原藏语意为“北方的旷野”,指冈底斯—念青唐古拉山脉以北,昆仑山脉以南的广阔地区,行政上属西藏自治区的那曲与阿里两地区管辖,是青藏高原的重要组成部分。区域内平均海拔约4500m以上,地势高亢、开阔坦荡、起伏平缓,植被类型简单,盖度低[8, 25]。野生动物是羌塘高原上最活跃也是最引人注目的部分,十余种国家一级保护动物生活在这片土地上,其中藏羚羊作为草食性有蹄类的典型代表,在羌塘高原具有得天独厚的优势,截至2015年,羌塘高原的藏羚羊估计约达20万只,约占世界种群数量70%[20, 26-27]。

1.2 研究方法

1.2.1样线法采集野生动物出现点样本

与当地野生动物保护部门座谈、走访当地居民、查阅现有资料等确定藏羚羊在不同季节的大致栖息地范围。于2019年5月和8月,开展野外样线调查,采集羌塘高原藏羚羊出现点位样本。根据地理、水草资源布设样线,沿样线以10—20km/h车速,通过肉眼观察辅以视得乐8倍夜视双筒望远镜,记录观测点坐标、距藏羚羊距离和相对角度,计算得到藏羚羊出现点信息。通过样线法共记录到38个藏羚羊出现点位数据,另外从野生动物保护学会(WCS)青藏高原有蹄类动物现状及趋势报告[28]和相关文献[3, 6, 15]中获取部分2000年以后藏羚羊出现点位坐标,对其数字化,通过遥感影像和生境信息对比校正,获取了129个藏羚羊出现点位作为补充。将所有样点通过ArcGIS缓冲区分析法筛选,以0.5km作为缓冲半径,若1km范围出现多点则仅保留1个,以降低样本空间信息冗余度。

在模拟栖息地时,按迁徙繁殖时间可将藏羚羊栖息地分为暖季产羔区和冷季越冬区。为此,将每年5月下旬至7月末,从藏羚羊开始迁徙至完成产羔后带领新生幼崽回迁至越冬区这一过程中途经和停留的位置(包括该时期部分没有迁徙行为的雌、雄性藏羚羊的活动位置)作为藏羚羊的产羔点;将每年除了迁徙繁殖月份以外其他时间栖息、活动点位作为越冬点。最终获得羌塘高原藏羚羊夏季产羔点61个,越冬点106个,如图1所示。

1.2.2Maxent模拟栖息地分布

最大熵模型Maxent[29]基于物种出现点位及其对应的环境变量模拟物种栖息地的分布,广泛应用于野生动物保护研究,是目前模拟与预测能力最强的物种分布模型[30- 33]。它假设物种分布是根据物种分布的概率p确定的,p的大小反映了物种对环境因子偏好程度。Maxent在所有满足约束条件的模型中,选择熵值最大(即分布最均匀)的结果预测物种分布[29]。

X∈{x1,x2,…,xn},y为随机离散变量,X的概率分布为p(xi),i=1,2...,n,y的条件熵为:

(1)

最大熵特征根f(xi,y)为约束条件下的最优化问题的解[34]:

(2)

(3)

模型中的变量y为物种分布可能性大小,X为一系列环境变量,包括气候、地貌、植被等。研究以藏羚羊实测出现点位(图1)为训练和测试样本,据藏羚羊的生理习性和栖息地选择偏好,选择了多个与藏羚羊分布直接相关的环境背景因子,为降低共线性,防止模型过度拟合,对所有环境变量进行相关性分析,排除相关性较强且与藏羚羊栖息地选择偏好联系较弱的环境变量,最终得到12个指标(表1),包括7个气候因子:Bio1年均温度、Bio2平均日较差、Bio10最暖季平均气温、Bio11最冷季平均气温、Bio12年降水量、Bio18最暖季降水量、Bio19最冷季降水量;2个地理因子:海拔、坡度,和3个食物水源因子:植被类型、植被盖度和距水源距离。利用Maxent 3.4.1[35]对藏羚羊的夏季产羔区和越冬区分别进行模拟。模型运行时随机抽取20%样本作为测试数据集,其余80%样本作为训练数据集。使用刀切检验(Jackknife)测定各环境变量对藏羚羊栖息地分布的贡献,创建环境变量响应曲线。依据AUC值(area under ROC curve,受试工作特征曲线与横坐标围成的面积)进行模型精度评价[36]。Maxent模型推荐的评价标准为:测试AUC=0.6—0.7模拟效果较弱,0.7—0.8一般,0.8—0.9良好,大于0.9为优秀。

1.2.3InVEST生境质量模块模拟人类活动对生境的威胁

综合考虑草地放牧、城乡聚落、交通道路等主要人类活动(表1),采用InVEST3.5.0 Habitat Quality模块,就人类活动对栖息地质量的影响进行定量分析。一般人类活动指数超过0.09的区域属于城镇空间,低于0.02的区域为受人类干扰较弱区域。人类活动强度指数(Dxj)计算见公式4[37]:

(4)

其中:wr为第r种威胁的权重,ry为源于栅格y处的第r种威胁水平;irxy为r威胁从威胁源y到栅格x的衰减率;βx为易受扰动水平;Sjr为栖息地j对r威胁的敏感性。

为便于空间分析,主要威胁因子包括城镇聚落用地(urb)、乡村聚落用地(rr)、耕地(crp)、公路(prds)、乡村路(srds)。根据各种威胁的相对强度,权重依次取1、0.6、0.7、1和0.6,最大影响距离依次取10、8、6、8、6 km。威胁出现,威胁水平取1,未出现取0。易受扰动水平取1。栖息地对各种威胁的敏感性取[0,1]。

1.3 数据来源

藏羚羊点位数据和环境背景数据分别如图1和表1所示。

表1 藏羚羊栖息地分布影响因子及数据来源Table 1 Influence variables and their sources

图1 藏羚羊点位数据Fig.1 Tibetan antelope point data

2 研究结果

2.1 栖息地分布现状

根据藏羚羊不同月份已知点位数据和相关环境因子,利用Maxent分别模拟其在非繁殖季节(越冬区)和繁殖季节(产羔区)的分布情况。模拟显示越冬区测试AUC=0.834,产羔区测试AUC=0.805,评级均为良好[29, 36],说明该模型在模拟藏羚羊两季栖息地方面具有较高可信度。

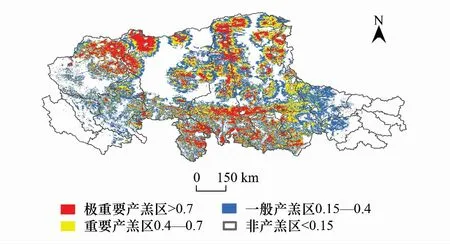

结合羌塘地区野生动物保护部门的巡查数据,当地牧户访谈结果和已有文献记录,将Maxent运算结果区分为“潜在栖息地”和“非潜在栖息地”,并对潜在栖息地的重要等级进行阈值划分。设定藏羚羊潜在越冬区的出现概率的阈值为大于0.1,如图2所示。设定夏季产羔区出现概率的阈值为大于0.15,如图3所示。

图2 藏羚羊越冬区分布Fig.2 Distribution of Tibetan antelope over-winter area

图3 藏羚羊产羔区分布Fig.3 Distribution of Tibetan antelope lambing area

藏羚羊越冬区主要分布在羌塘高原东南部,集中于那曲地区的西南部及阿里部分地区,越冬区面积约为263984km2,占研究区的38.3%。其中重要和极重要越冬区面积分别为66801.6km2和32802.8km2,集中分布在双湖、尼玛和申扎三县交界处,围绕色林错、吴如错和达则错,另外在阿里地区改则县、措勤和日土也有部分分布。产羔区相对于越冬区则明显呈现向北部扩散的趋势,成片状分布在日土县东北部、改则县西北、那曲地区东南部和北部区域,面积约为304848km2,占研究区的44.2%,重要和极重要产羔区面积分别为111526km2和79084km2,分布相对分散,在北部和南部水系附近多分布有重要产羔区。

2.2 栖息地分布的自然影响因素

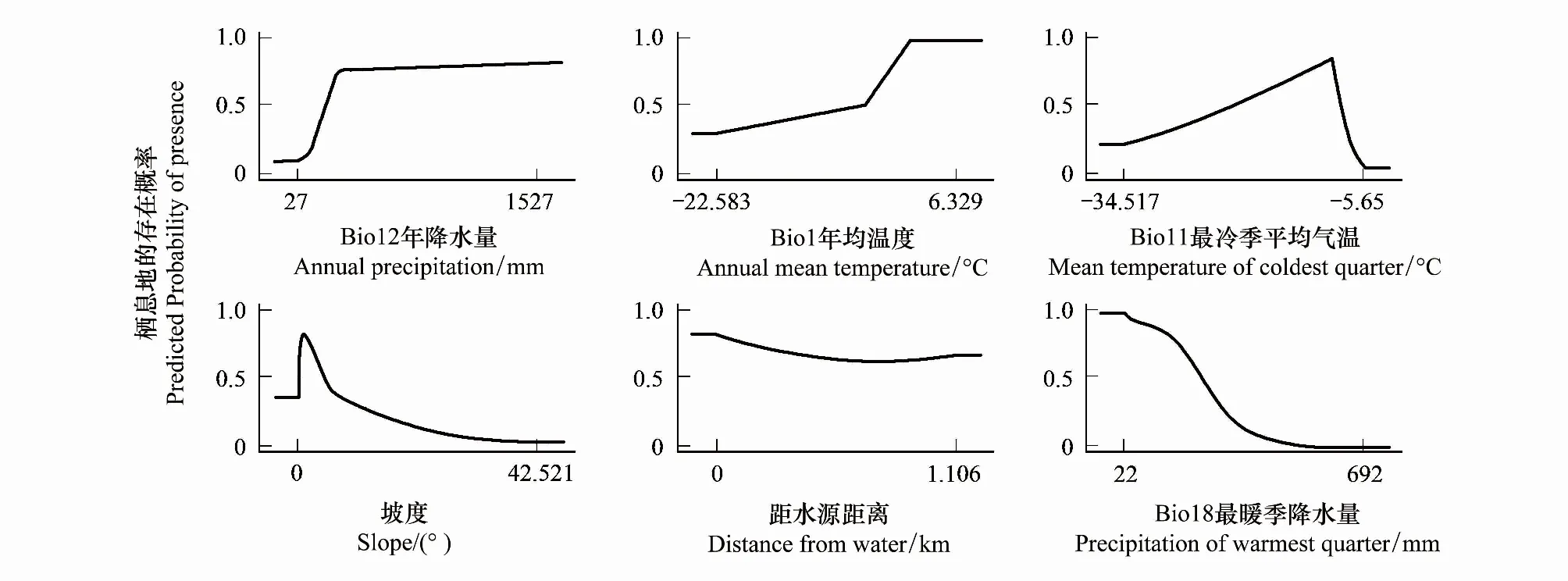

通过环境因子的响应曲线可以看出藏羚羊在选择越冬区时,倾向于选择海拔大于4800m,年均温度高于-5℃,坡度小于10°,年降水量大于200mm,植被类型为紫花针茅、珠峰苔草高寒草原,紫花针茅、垫状驼绒藜高寒草原和苔状蚤缀与垫状点地梅垫状植被,水母雪莲、凤毛菊高山稀疏植被,距水源5km以内、食物充足,温暖,地势平缓,植被盖度相对高的区域。夏季产羔区则倾向于选择植被类型为垫状驼绒藜高寒荒漠、紫花针茅高寒草原、垫状驼绒藜高寒草原、青藏苔草高寒草原、小嵩草高寒草甸、嵩草沼泽化高寒草甸,另外坡度小于10°,海拔大于4800m,平均气温日较差11—16℃,距水源10km以内,最暖季降水量小于300mm的区域。

在影响藏羚羊栖息地选择的12个环境因子中,植被类型、距水源距离、坡度、Bio2(平均气温日较差)和Bio18(最暖季降水量)是决定产羔地分布的最主要因素,累计贡献值达94.4%。影响藏羚羊越冬区选择的环境因素贡献值相比产羔区更加分散,植被类型和Bio11(最冷季平均气温)贡献值突出,分别为36.3%和25.2%,Bio18(最暖季降水量)、Bio12(年降水量)、坡度、Bio10(最暖季平均气温)、Bio1(年均气温)也较重要。由两类栖息地环境因子的贡献值差异(表2)可以看出藏羚羊在选择越冬区时更偏好食物充足,植被覆盖度较高并且气候温暖的区域,属于资源偏好。相比之下,藏羚羊在迁徙选择产羔地时则更加注重水源、坡度、海拔、气温日较差等,对植被资源的选择倾向较越冬区弱,更加重视迁徙通道连贯性和产羔区安全性。

图4 两类栖息地环境因子贡献值Fig.4 Contribution value of environmental factors in two kind of habitats

图5 产羔区主要环境变量响应曲线Fig.5 Response curves of habitat variables in Maxent models

图6 越冬区主要环境变量响应曲线Fig.6 Response curves of habitat variables in Maxent models

2.3 人类活动对栖息地的影响

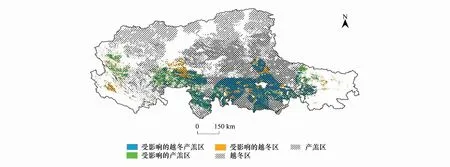

随着羌塘地区社会经济的发展,栖息地受到多种人类活动干扰,致使其适宜性下降。采用Habitat Quality模拟了人类活动对栖息地的影响强度指数。选取人类活动强度指数0.025作为阈值,小于该阈值人类活动对藏羚羊干扰较弱。以0.025、0.03、0.04为分界点将人类活动划分为“较弱、一般、较强、强”四个等级,如图7所示。虽然羌塘高原整体人类活动水平较低,但是在那曲地区南部、阿里地区东南和西南部仍有部分人类活动较活跃区域。

图7 人类活动强度分区Fig.7 Division of human activity intensity

将人类活动强度指数大于0.025的区域与藏羚羊产羔区和越冬区叠加(图8):发现受到人类活动干扰的越冬区面积为104763km2,占越冬区39.7%;受到人类活动干扰的产羔区面积为106341km2,占产羔区的34.9%;羌塘高原有195651km2区域同时作为藏羚羊繁殖季节和非繁殖季节栖息地,其中80161km2受到了人类活动的干扰,主要分布在那曲地区班戈县、申扎县,尼玛县东南部和双湖县南部,以及阿里地区东南局部,干扰类型多为居民地、放牧生产和交通旅游业等人类活动。

图8 受人类活动干扰的栖息地范围Fig.8 Habitat disturbed by human activities

3 讨论

以往研究表明,藏羚羊主要分布在羌塘高原的高寒荒漠地带,栖息地植被盖度低,多见于河道宽谷、盆地或湖滨平原地带[7, 15]。羌塘高原上已被学者和野生动物保护部门证实的藏羚羊“产房”昆仑山南麓、玛依岗日以东以及双湖县江爱藏布江畔上的羚羊渡江集结地等[3,6, 12, 14, 17],基本都被本研究识别为藏羚羊重要、极重要产羔区。重要越冬区色林错、友谊湖周边滩地等[14-15]也被识别为藏羚羊越冬区。环境变量响应曲线显示了藏羚羊对植被类型(禾本科、莎草科)的偏好,尤其是对紫花针茅和小蒿草的选择倾向,表明羌塘地区藏羚羊与新疆阿尔金山[9]和青海可可西里地区[10-11]藏羚羊的食性基本相同。李维东等人通过对阿尔金山藏羚羊产羔区的研究发现该区域植被不仅覆盖度低,且适口性和营养价值都较差,认为藏羚羊在迁徙过程中对食物偏好较其他时期弱[18],本研究发现羌塘藏羚羊在资源选择方面也具有相似特征。

藏羚羊迁徙行为与栖息地季节分布。藏羚羊迁徙规律较复杂,长距离迁徙行为常见于雌性藏羚羊[12],生活在不同区域的种群迁徙方向、距离各不相同。刘务林等1987—2005年通过追踪不同种群,发现羌塘地区雌性藏羚羊表现出三种迁徙模式,部分个体整个夏天都待在越冬区,没有长距离迁徙行为;部分个体仅迁移一小段距离,到达夏季产羔区;一些雌性群体会从越冬区出发,向北迁移较长的距离[15]。雄性藏羚羊在6、7月份也存在迁徙行为,但往往距离较短。雌、雄性以及不同群体的藏羚羊迁徙行为差异较大,很难准确界定产羔区和越冬区。本文仅以时间作为节点划分和模拟藏羚羊的越冬区和产羔区,反映了藏羚羊在不同季节的大致活动范围。尤其是产羔区中包括了一定数量的不迁徙藏羚羊群体。

人类活动对藏羚羊栖息地的影响。羌塘地区南部居民地、牧业和道路等人为活动明显干扰了藏羚羊栖息地,尤其以在色林错为中心的藏羚羊栖息地与人类活动区域存在较多空间重叠。部分区域建设网围栏切断了藏羚羊的水路、草路和迁徙通道[20]。较强的人类活动致使藏羚羊栖息地质量下降。对受到干扰的栖息地,要优化保护格局、维持迁徙通道的连通性,结合地区实际出台相应准入清单,分地段、分时段,协调牧民、游客等与藏羚羊的关系。同时,随着藏羚羊恢复性增长及对水草资源需求增加,其频繁造访牧民承包的草场。目前仍无相关办法对草食性野生动物占用草场资源进行补偿,牧民排斥甚至驱逐藏羚羊事件时有发生,亟待量化藏羚羊造成的牧草采食,以完善野生动物肇事补偿体系。维持草地生态平衡、促进野生动物保护和牧业生产协调发展。

4 结论

研究采用野外调查与物种分布模型相结合的办法,基于藏羚羊栖息地选择偏好,明确在繁殖和非繁殖季节的栖息地分布,并分别识别两个时期受人类活动干扰的区域,以助力野生动物保护工作和人与野生动物关系协调。结果表明:藏羚羊在非繁殖季节较为集中的分布在羌塘高原东南部,围绕在色林错等水系周围,其越冬区面积约为26万km2。倾向选择海拔4800m以上、气候温暖、靠近水源且食物资源丰富的区域。藏羚羊在繁殖季节栖息地明显呈现向北部扩散的趋势,多在水系周围呈小片状分布于羌塘东北、西北和南部区域,产羔区面积约为30万km2。选择产羔区时则更加注重坡度、水源、海拔、气温日较差等,对植被资源的选择倾向较非繁殖季弱,更重视迁徙通道连贯性和产羔区安全性。受人类活动影响的栖息地主要在那曲地区南部和阿里西南部,受到干扰的栖息地分别占越冬区的39.7%,产羔区的34.9%。