西北干旱荒漠区排矸平台不同配置与保育模式重建植被生态能值分析

2021-01-16姚丽霞王进鑫党倩楠吕国利张玉玉张瑞琦

姚丽霞,王进鑫,党倩楠,吕国利,张玉玉,张瑞琦

1 西北农林科技大学水土保持研究所, 杨陵 712100

2 西北农林科技大学资源环境学院, 杨陵 712100

煤炭开采在提供国民经济发展所需基础能源的同时,也会导致生态系统结构变异、生态过程阻断、生态功能退化和稳定性减弱,对区域协调发展与生态环境产生不利的影响[1],阻碍了矿区经济、社会、环境的可持续发展,使得经济发展与环境资源之间的矛盾日趋突出[2]。国家规划的14个大型煤炭基地中的神东和宁东基地位于我国最典型的脆弱生态区—西北干旱荒漠区,该区煤炭资源开发影响大,地表挖损与塌陷加剧了植被退化和土地荒漠化,系统自维持力和自调控功能弱,恢复能力低[3-4]。煤矿区生态修复以边采边复为基本原则,包括自然修复、生物修复、土壤改良、矿井水污染控制与资源化技术、边坡稳定性研究[5- 7]等。植被作为表征生态环境变化的综合指示器,可以较好的反映生态脆弱区生态环境变化状况,对恢复初期人工植被的群落特征进行分析,有助于掌握植被的生长状况和演替进展,也是评价生态恢复成效的重要途经和依据[8]。合理的植被配置模式可改善煤矿区生态环境现状及当地不平衡的产业结构,有学者在煤矿区土地复垦模式、植被恢复植物种的筛选[9]、典型植物水肥耦合调控技术筛选[10-11]、沙尘防控[12]、迹地新土体构建(异地取土复垦、煤矸石新型种植基质等)[1,13]、营养物覆盖方法[14]、等方面进行了研究。人工修复是煤矿区修复研究的主体,但人工措施始终面临成本与收益的权衡[15-16],推行各种人工措施进行生态恢复的同时,若忽略了生态资源成本的投入,煤矿区生态恢复的可持续发展力也必将受到影响。目前,关于煤矿区生态修复生态经济效益的研究较少[17],往往也忽略了生态成本的投入,使得自然环境系统与人类经济系统未得到有机的统一和联系。因此,综合评价生态系统重建与恢复过程中的资源、生态成本投入与生态经济效益的产出,对生态系统恢复及可持续发展具有重要意义。能值法作为生态经济系统评价的一种重要方法,与其他评价方法相比(生态足迹法、体现能核算法等),它从禀赋价值视角评估每个资源,更注重资源、环境等自然属性及保育、经营管理、市场因素等经济属性[18-19]。目前,将普通生态学与能值分析法相结合多维度分析煤矿区植被群落稳定性及可持续发展力的研究鲜见报道,应用能值分析法评估西北干旱荒漠区典型煤矿区不同植被配置与保育模式下的投入、产出及可持续性研究也鲜见报道。因此,本研究将普通生态学与能值分析法相结合,以西北干旱荒漠区排矸平台典型植被配置与保育模式(乔灌草、灌草、观赏型灌草、灌木林模式)为研究对象,对不同重建植被配置与保育模式群落基本结构特征、投入及产出进行分析,多维度评估不同植被配置与保育模式下的群落稳定性、系统自组织能力、环境承载力和可持续发展力,以期为优化西北干旱荒漠区排矸平台植被配置与保育模式及构建费省效宏的植被配置与保育模式提供理论依据。

1 研究区概况

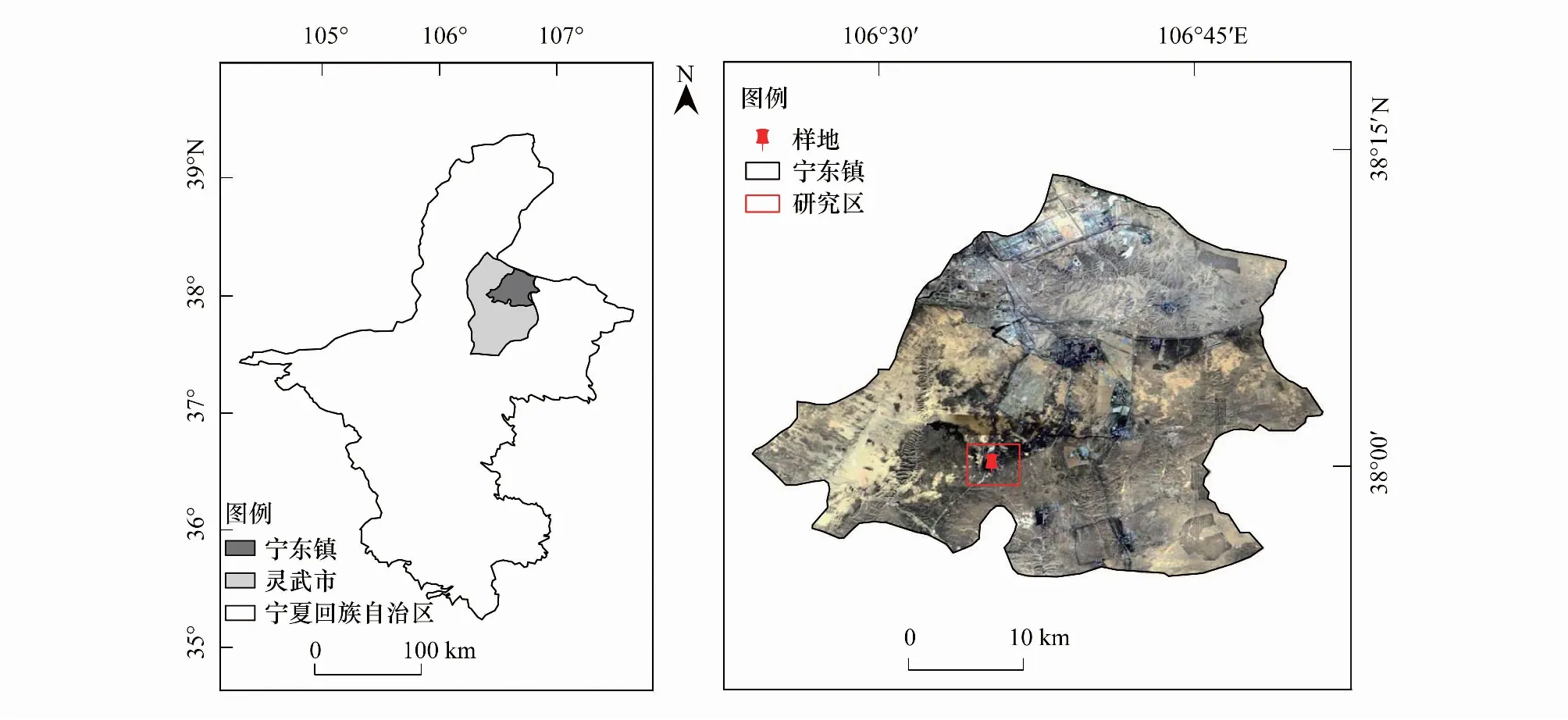

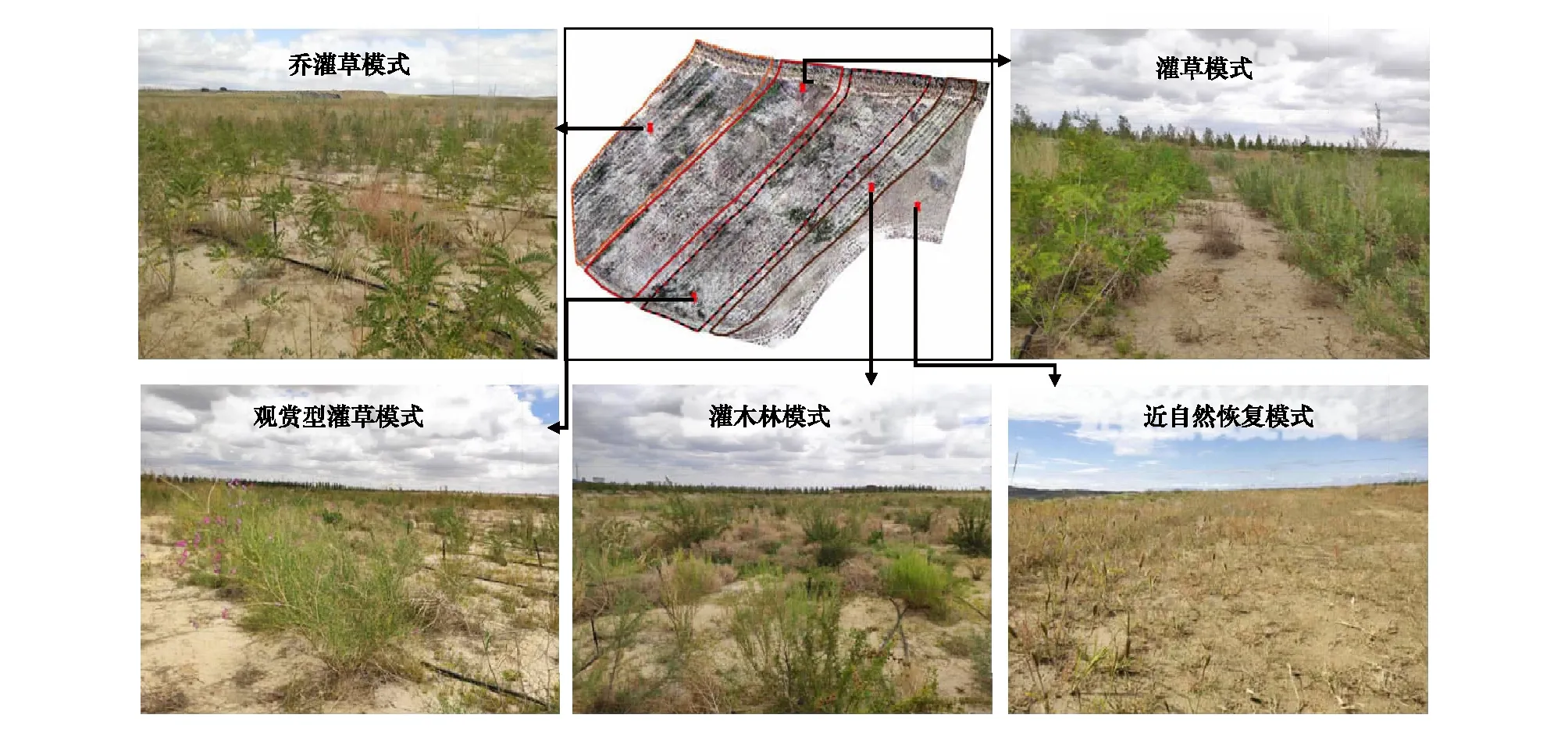

研究区位于宁夏回族自治区灵武市宁东镇羊场湾排矸平台区(37°99′ N,106°59′ E),是西北干旱荒漠区宁东煤炭基地典型代表区(图1)。该区海拔1365 m,属于中温带大陆性气候,全年日照时数3035.17 h,年降雨量223.97 mm,年均温9.9℃,平均风速2.3 m/s,无霜期216 d以上。属荒漠、半荒漠地带,土壤类型为风沙土、灰钙土和少量新积土,有机质含量低,土质贫瘠[20]。原地表植被分布稀少且不均匀,主要以草本植物、旱生或超旱生灌木、半灌木为主[21]。该区为煤矸石与土混排后覆土,形成覆土平台区,覆土深度约50 cm。于2018年栽植木本植物(白榆(Ulmuspumila)、沙枣(Elaeagnusangustifolia)、(紫穗槐(Amorphafruticosa)、柠条(Caraganakorshinskii)、柽柳(Tamarixchinensis)、黄刺玫(Rosaxanthina)、蒙古扁桃(Amygdalusmongolica);羊柴(Corethrodendronlignosum);沙地柏(Juniperussabina));撒播草种(冰草(Agropyroncristatum)、草木樨(Melilotusofficinalis)、蜀葵(Alcearosea)、苜蓿(Medicagosativa))进行植被建植,布设微喷灌设施灌溉,人工植被恢复一年后,植被生长状况良好,盖度达45%—60%(图2)。

图1 研究区概况图Fig.1 Survey map of the study area

图2 研究区植被示意图Fig.2 Vegetation map of the study area

2 研究方法

2.1 植物群落学特征调查

于2019年8月在排矸场覆土平台区设置调查样地(图1),选取4种植被配置与保育类型,即,乔灌草模式(M1)、灌草模式(M2)、观赏型灌草模式(M3)、灌木林模式(M4),以通过撒播灌、草种,未采取人工保育措施(无灌溉)的近自然恢复模式(CK)为对照区,每个样地的面积大于0.2 hm2(图2),样地基本情况见表1。采用样方法,于植物生长旺期进行植物群落学特征调查,各模式根据物种组成、生境及群落结构等的代表性随机设置9个样方,根据样方最小面积经验值[22]选择乔木样方为10 m×10 m,灌木样方为2 m×2 m,草本样方为1 m×1 m,记录各样方内植物种类、数量、盖度、生物量等。

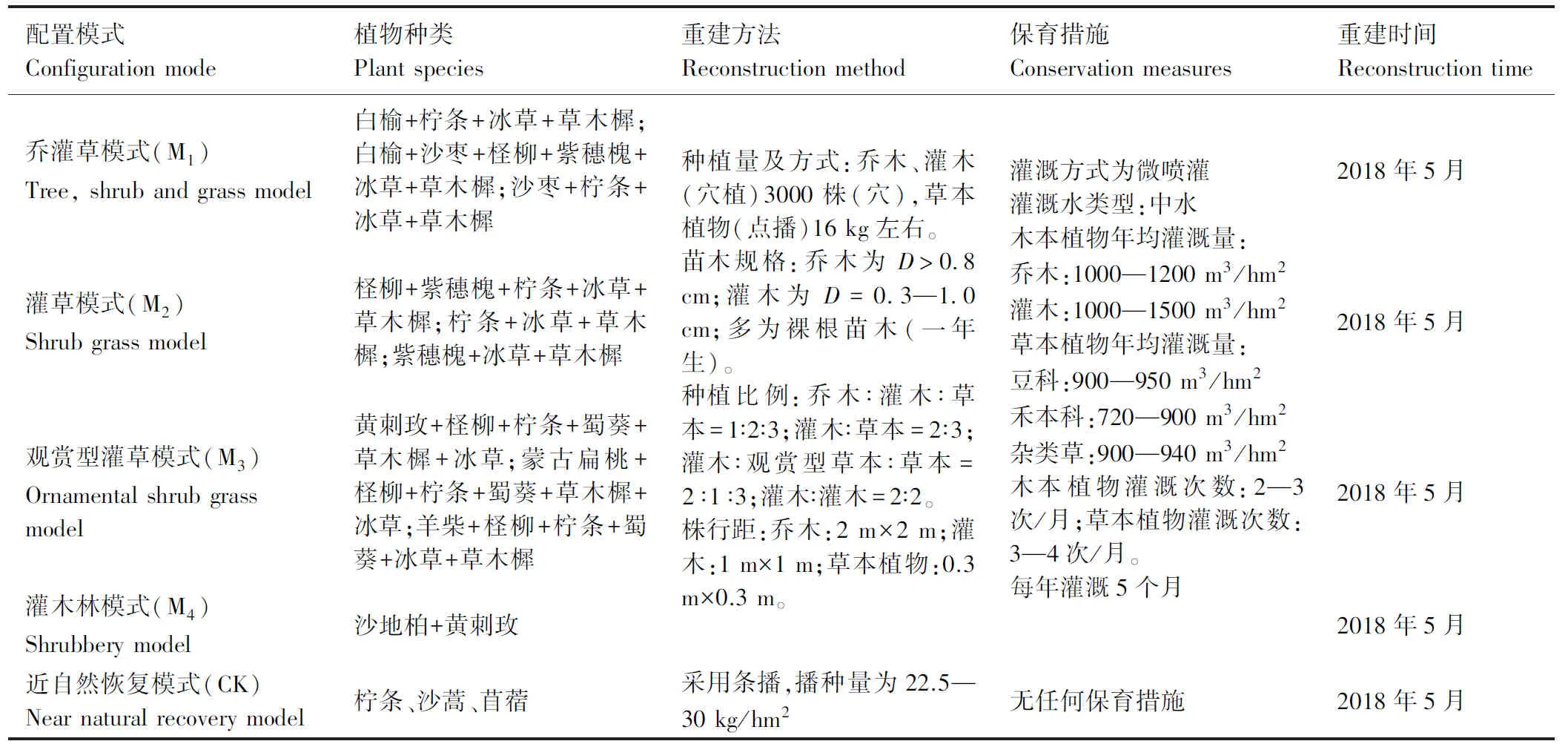

表1 样地基本情况表Table 1 Basic information of sample plot

2.2 能值分析理论

系统界定

模式边界:研究区4种群落类型面积为2 hm2,对照区(CK)面积为0.35 hm2,各植被配置与保育方式见表1。

资源分类:系统投入部分:可更新环境资源(R):太阳能、风能、雨水化学能和雨水势能;不可更新环境资源(N):表层土损耗能;可更新有机能(T):灌溉水、劳力和种苗;工业辅助能(F):灌溉设施。系统产出部分(Y):以生态服务功能为主,包括防风固沙、固土保肥及固碳释氧(图3)。

图3 不同植被配置与保育模式系统能值流动图Fig.3 Emergy flow diagram of different vegetation configuration and conservation model system

2.3 资料收集与数据计算方法

环境资源:查阅文献及《宁夏回族自治区统计年鉴》(2017—2019)收集。其中,宁夏回族自治区灵武市年均太阳辐射量:6767.9 MJ/m2[23];年均降雨量:223.96 mm;年均风速:2.3 m/s;土壤侵蚀速率:2.246×104kg/hm2[24];土壤有机质平均含量为2.4 g/kg[25]。

工业辅助能:访问该区域负责人并计算获取,灌溉设施成本:0.899 元/m2。

可更新有机能:访问该区域负责及管护人员并计算获取。其中,种苗单价为M1:0.092 元/m2、M2:0.097 元/m2、M3:0.822 元/m2、M4:0.192 元/m2。灌水量为:M1:4.085×103t/hm2、M2:2.985×103t/hm2、M3:1.735×103t/hm2、M4:1.250×103t/hm2、建植及管护人工成本为0.450 元/m2。

生态服务功能:通过查阅文献及调查测定获取。其中,无林地风蚀模数为3902 t/km2、有林地风蚀模数为1953 t/km2[24];植物表土层能量折算比率为6.78×102J[26],土壤潜在侵蚀总量为79.95 t a-1hm-2[27]、土壤现实侵蚀总量为5.62 t a-1hm-2[24]。土壤养分含量:氮:0.679 kg/hm2、磷:0.366 kg/hm2、钾:4.378 kg/hm2、有机质:178.404 kg/hm2。生物量为:M1:3.906 t/hm2;M2:3.252 t/hm2;M3:7.623 t/hm2;M4:8.170 t/hm2;CK:0.415 t/hm2。

本研究采用国际最新能值基准12.0×1024sej/a[28- 30],太阳能值转换率参考Odum[31]、蓝盛芳[26]、孙洁斐[32]的研究结果,并按照新的能值基准转换;随着中国经济发展,国外的各项成本基础数据得到的投入能值核算结果难以反映中国实际。Yang[33]等对中国经济能值分析结果进行估算,应用该研究结果可提高评价的科学性。能值货币比参考Yang[33]等的研究结果并按照最新能值基准转换,为7.46×1012sej/元;2020年人民币/美元汇率7.094 元/US$;能值投入部分计算公式均参考蓝胜芳[26]等的研究结果;能值产出部分计算公式参考《荒漠生态系统服务评估规范》(LY/T 2006—2012)[34]及欧阳志云[27]等人的研究结果。将收集的原始数据转化为能量或物质数据(单位为:J、g、元/hm2),通过能值转换率转换为统一的单位面积的能值数据(sej/hm2),编制能值分析表,建立能值指标体系[25]。

能值理论相关计算公式如下[25]:

太阳能值=原始数据×能值转换率

(1)

能值-货币价值=太阳能值/能值货币比率

(2)

能值自给率(ESR)=环境资源能值(R+N)/能值总投入(U)

(3)

净能值产出率(EYR)=总产出能值(Y)/购买资源能值(F+T)

(4)

环境负载率(ELR)=不可更新资源能值(F+N)/可更新资源能值(R+T)

(5)

能值投资率(EIR)=购买资源能值(F+T)/环境资源能值(R+N)

(6)

能值交换率(EER)=购买资源能值(F+T)/总产出能值(Y)

(7)

系统可持续发展指标(EISD)=净能值产出率(EYR)×能值投资率(EIR)/环境负载率(ELR)

(8)

物种多样性分析:本研究物种多样性分析采用Shannon多样性指数(H)、Pielou均匀度指数(E)和Margalef丰富度指数(Ma)[35-36]。

Ma=(S-1)/lnN

(9)

H=-∑Pilnpi

(10)

E=H/lnS

(11)

乔木层重要值=(相对密度+相对频度+相对优势度)/3

(12)

灌木层(草本层)重要值=(相对密度+相对频度+相对盖度)/3

(13)

式中,S为群落物种总个数(个),N为调查样方内所有物种个体总数(个);Pi为第i种植物的重要值。

采用Excel 2010和Origin 2018软件对数据进行预处理和图表构建,采用SPSS 24.0软件统计分析数据,采用单因素方差分析LSD法检验植被不同配置与保育模式间的差异,显著性水平P=0.05。

3 结果与分析

3.1 不同配置与保育模式重建植被群落结构特征分析

3.1.1重建植被群落组成

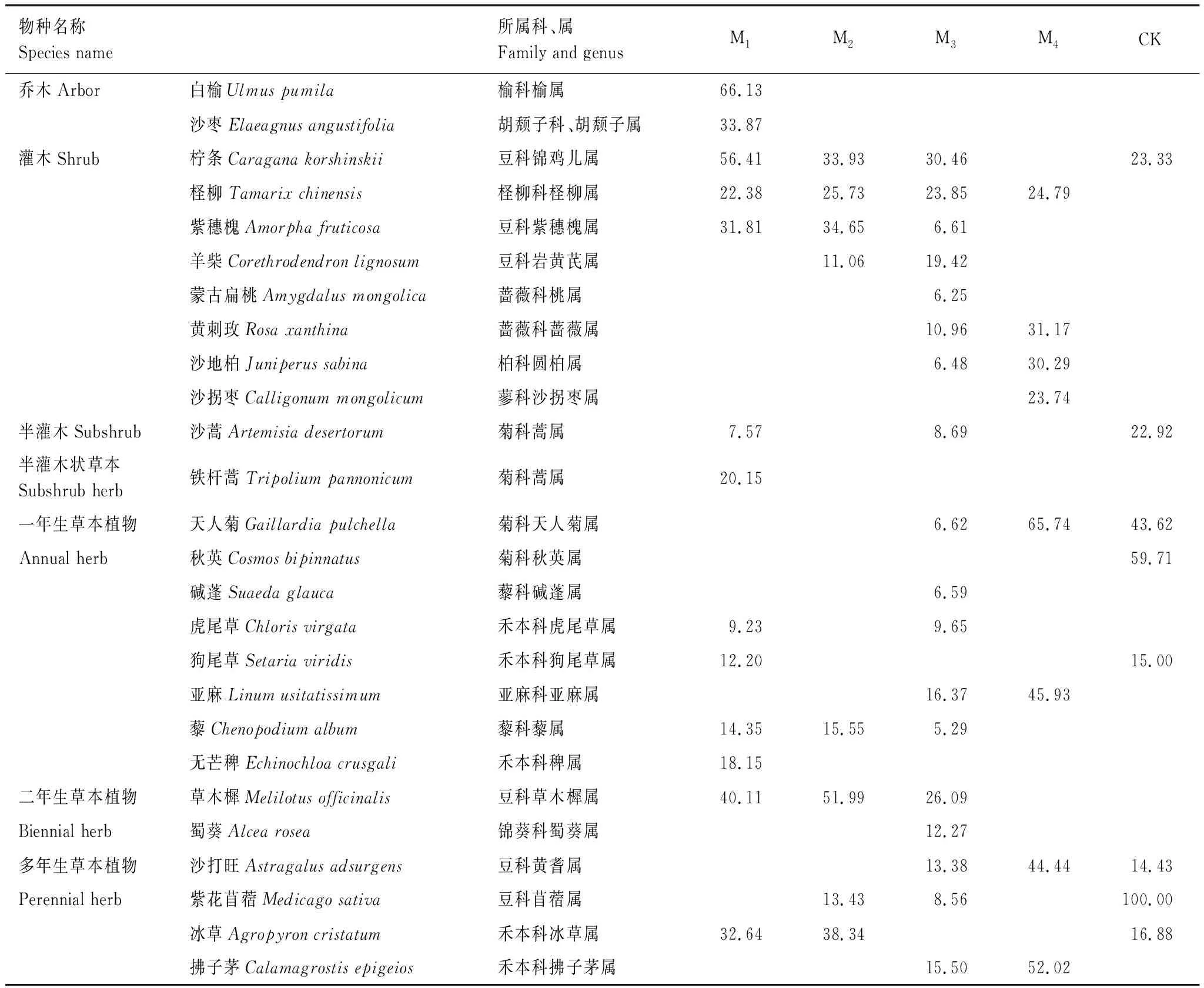

从表2可知,4种模式群落中共现26个植物种,隶属11科,其中,单种科为7种,占63.64%,CK中共现8个植物种,种类单一且植株低矮,为单层结构,主要为灌木、半灌木、半灌木状草本、一年生和多年生草本植物。根据植物群落生活型组成可分为6类,分别为乔木2种、灌木8种、半灌木1种、半灌木状草本植物1种、一年生草本植物8种、两年生草本植物2种、多年生草本植物4种。M3和M1野生植物种类最多,均为7种,其次为M4、CK和M2,分别为5种、4种和1种。分析植物的重要值发现,M1中人工种植植物的重要值均较高,说明该模式下植被生长状况优于其他模式。M2中羊柴、M3中蒙古扁桃、沙地柏重要值相对较低,M2中草木樨和冰草的重要值均较高,分别占群落重要值的22.94%、16.91%,M4中天人菊、拂子茅重要值占群落重要值的19.66%、15.56%。由于恢复年限较短暂(1年多),植物群落主要以人工植物为主,伴生种多为半灌木、一年生或多年生草本植物,包括禾本科的狗尾草、虎尾草和拂子茅、藜科的藜、菊科的沙蒿等。与近自然恢复区相比,4种模式外来植物的种类组成与数量均有明显的增加,表明在矿区排矸场植被恢复中,合理的植被配置与保育模式是加速群落演替的有效方式。

表2 植物群落物种组成与重要值Table 2 Species composition and important value of plant community

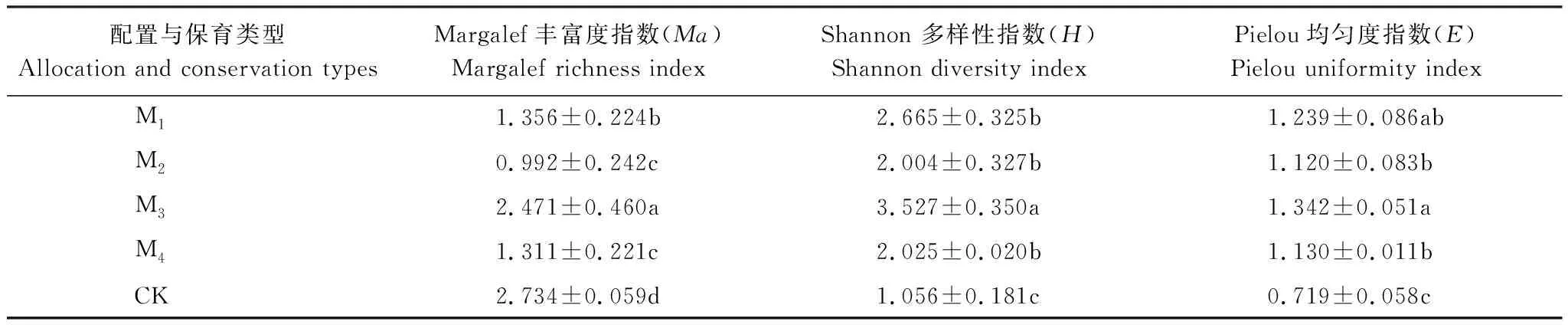

3.1.2物种多样性

不同植被配置与保育模式的物种多样性存在明显差异(表3),4种模式植物群落Margalef丰富度指数(Ma)均显著高于CK(P<0.05),表现为M3>M1>M4>M2>CK;各模式的Shannon多样性指数(H)和Pielou均匀度指数(E)也均高于CK(P<0.05),不同植被配置与保育模式Shannon多样性指数(H)为:M3>M1>M4>M2>CK;不同植被配置与保育模式Pielou均匀度指数(E)表现为M3、M1、M4、M2大于CK,分别为CK的1.87、1.72、1.57、1.56倍。总体来看,物种多样性表现为M3>M1>M4>M2>CK,说明合理的人工植被配置与保育模式提高了植物群落的物种多样性。

表3 不同植被配置与保育模式的物种多样性指数Table 3 Species diversity index of different vegetation allocation and conservation patterns

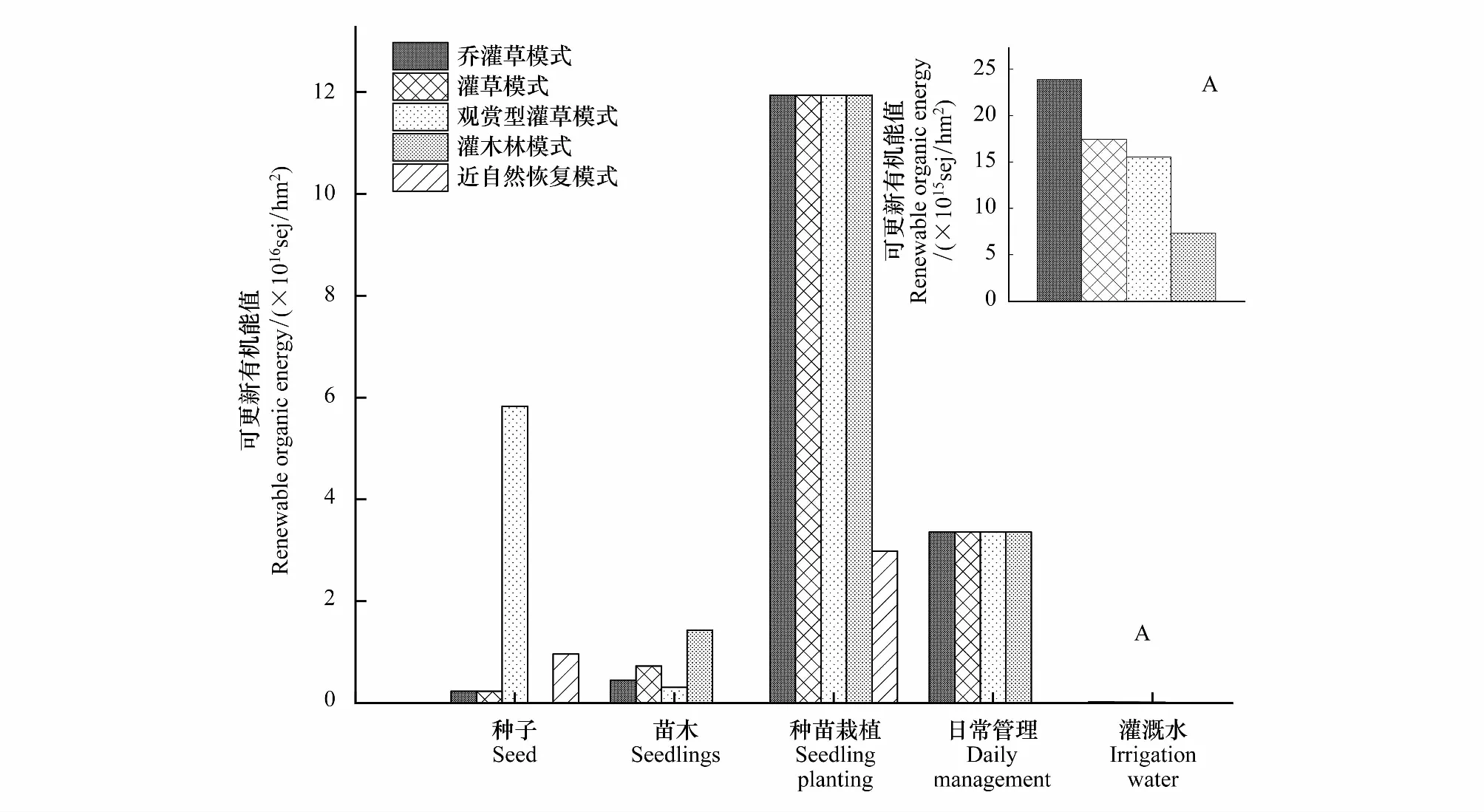

3.2 不同配置与保育模式重建植被能值分析3.2.1 能值投入产出结构分析

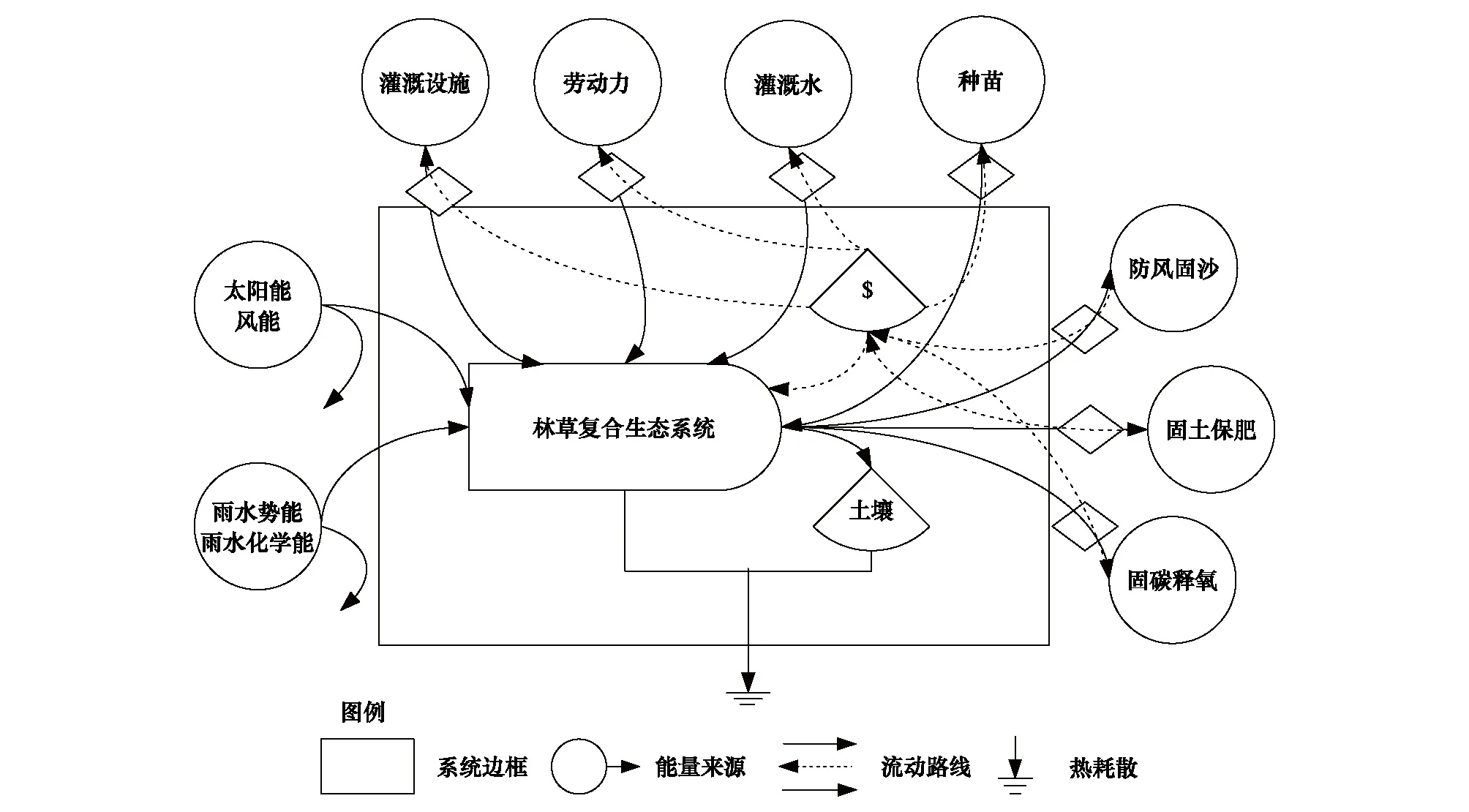

在能值投入中,不同植被配置与保育模式的能值投入密度不同(表4),与CK相比,各模式能值投入密度分别增加了1.877×1017(M1)、1.904×1017(M2)、2.422×1017(M3)、1.950×1017(M4),主要为工业辅助能和可更新有机能投入均与CK相比同步增加。各模式的可更新有机能投入较CK相比分别增加了3.05(M1)、3.12(M2)、4.43(M3)、3.24(M4)倍,主要为灌溉水、劳力(种植、日常管理)和种苗的投入,劳力(种植、日常管理)投入能值最高(图4)。从能值投入结构来看,M1、M2、M3、M4和CK的能值投入结构相似,购买能值投入在总投入能值中占主导地位,4种模式的可更新资源利用程度均低于CK(99.86%)。M1的不可更新资源利用率最高,为29.52%。因此,能值总投入为:M3>M4>M2>M1>CK,工业辅助能投入为:M1、M2、M3、M4>CK,可更新有机能投入为:M3>M4>M2>M1>CK。

表4 不同植被配置与保育模式能值投入产出表Table 4 Emergy input-output table of different vegetation configurations and conservation models

图4 不同植被配置与保育模式可更新有机能值投入Fig.4 Renewable organic emergy input in different vegetation allocation and conservation modes图A为灌溉水的能值投入

由表4可知,不同植被配置与保育模式的能值产出密度均高于CK,分别为CK的1.19(M1)、1.18(M2)、1.30(M3)、1.32(M4)倍。4种模式在防风固沙和固土保肥方面无明显差异。固定CO2和释放O2的能力分别为:M4>M3>M1>M2>CK。能值产出结构中,固土保肥功能价值在各模式能值产出密度中所占比例最高,分别为71.97%(M1)、73.10%(M2)、66.16%(M3)、65.38%(M4)。其次为固碳释氧,分别为18.79%(M1)、19.08%(M2)、17.27%(M3)、18.81%(M4),防风固沙最低,分别为9.24%(M1)、7.81%(M2)、16.57%(M3)和17.55%(M4)。

通过能值-货币价值对各模式的生态经济效益进行比较分析(表4),结果表明:M3成本投入最高,其次为M4、M2、M1,较CK相比增加了6.07、4.88、4.77、4.07倍。M4、M2、M1模式的成本投入变化幅度不大。在产出方面,各模式所产生的宏观经济价值较低,但均高于CK,其中,M4产出价值量最高,其次为M3、M1和M2。

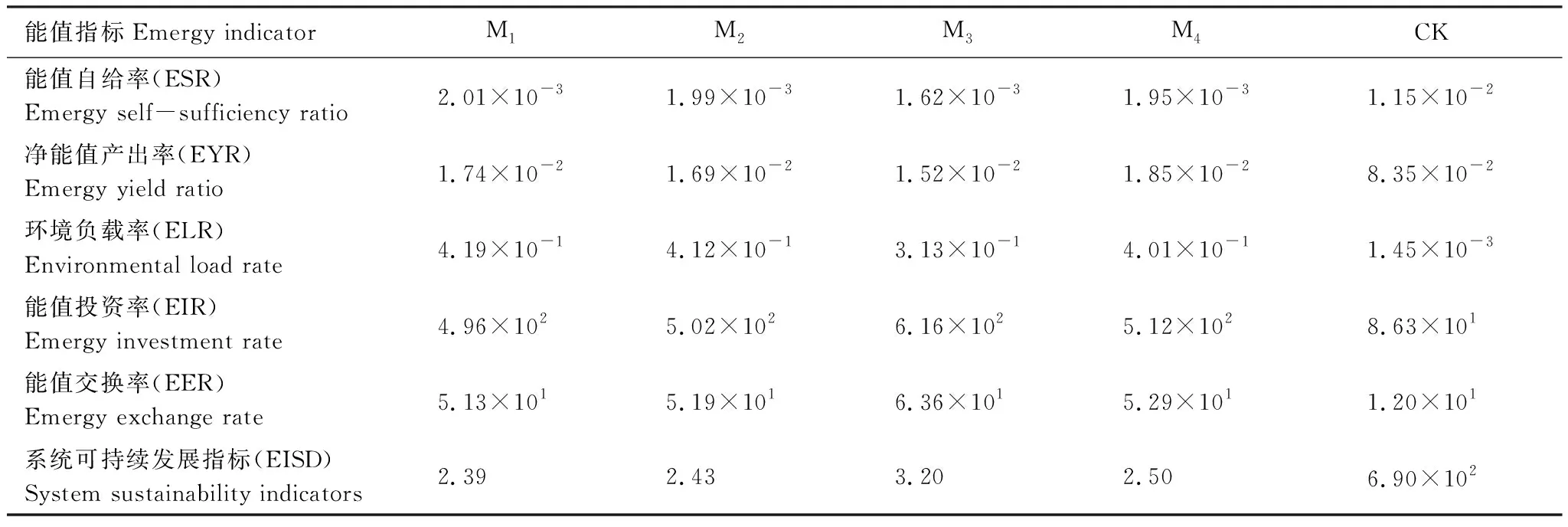

3.2.2能值指标分析

能值自给率(ESR)是指本地环境资源能值投入占总投入能值的比率,表征系统自我维持力高低的指标[37]。分析表明(表5),4种模式的能值自给率均低于CK(1.15×10-2),其自我维持力分别为CK>M1>M2>M4>M3,表明灌水量、劳力及种苗等外援输入是能值自给率较低的主要原因。不同植被配置与保育模式能值投资率(EIR)与CK相比,增幅分别为4.76、4.83、6.14、4.94倍,表明M1、M2、M3及M4均具较强经济活力。各模式净能值产出率(EYR)均低于CK,但差异较小,系统的能值利用效率为M4>M3>M1>M2。环境负载率(ELR)表征不可再生资源投入对环境造成的负荷程度[25,37]。各模式环境负载率(ELR)为:M1>M2>M4>M3>CK,因此,对环境造成的负荷程度M1最高,M3最低。系统可持续发展指标(EISD)为兼顾系统社会经济效益与生态环境压力的系统可持续发展力的复合指标[26]。4种模式的能值交换率分别为M1:5.13×101、M2:5.19×101、M3:6.36×101、M4:5.29×101、CK:1.20×101,所以系统可持续发展指标(EISD)为M1 表5 不同植被配置与保育模式的能值指标Table 5 Emergy indices of different vegetation allocation and conservation patterns 退化生态系统恢复与重建过程中,适宜植物种选择,合理的配置模式与保育技术可缩短植物群落演替周期,是生态恢复与重建成功的关键[38-39]。稳定性的研究将为合理的植被配置与保育方式提供依据。群落物种多样性作为反映生态系统稳定性和可持续性的重要指标,是决定植物群落主要生态功能和过程的关键因素[40]。本研究表明,重建植被恢复1年多后,4种模式样地共现植物种26种,隶属11科,种类丰富且单种科所占比例较高。M1和M3中野生植物种类最多,物种多样性指数也最高。羊柴、蒙古扁桃和沙地柏重要值相对较低,其他人工种植植物种及外来植物种(碱蓬、虎尾草、狗尾草、无芒稗、沙蒿、铁杆蒿等植物)重要值也相对较高,说明在植被恢复初期,除人工植物种外,主要先锋植物为抗逆性较强的半灌木、一年生或多年生草本植物,也表明适度的灌溉能加速土壤种子库中种子的萌发。张丽娜[41]指出排土场土壤种子库中物种生活型以多年生和一年生草本植物为主,与本研究结果相符。羊柴、蒙古扁桃、沙地柏等植物在各自的配置模式中重要值相对较低的原因可能为排矸场煤灰的沉降降低了植物叶片的水分利用效率,影响了植物的生长及成活[42]。赫容[43]等在安太堡矿区多年植被动态研究中发现,人工种植单一物种逐渐会发展为复杂物种并趋于动态平衡,使得生态系统结构和功能进一步协调。因此,本研究区人工植被是否会呈现相同的趋势有待进一步研究,但本研究表明科学恰当的植被配置与保育模式,对西北干旱荒漠区排矸平台区植被重建区新物种的增加和植物群落稳定性具有促进作用,朝着以本地野生植物为优势种的稳定植物群落趋势发展,对植被恢复与重建起到了积极作用。 生态恢复与重建是利用系统的自恢复能力,辅以人工措施,使遭到破坏的生态系统逐渐恢复或使生态系统向良性循环方向发展。但人工措施始终面临成本与收益的权衡[15-16],若忽略了经济可行性,矿区生态恢复的可持续发展能力必将受到影响[44]。研究区各模式所处地理位置相同,地表植被覆盖度均较低且相似,因此,各模式单位面积自然资源相同。各模式能值投入密度不同的最主要差异体现在可更新有机能中,种苗及劳力(苗木栽植、日常管理)、灌溉水的成本投入均为能值成本增加的最主要原因,M3在建植期种苗投入成本最高,其次为M2。从保育期分析,各模式灌水量的投入差异最大,分别为M1>M2>M3>M4,罗旭辉[45]等在典型桃园管理模式的能值分析中表明劳动力和化肥是能值成本增加的主要原因,与本研究不符,主要原因是西北干旱荒漠区降雨少、蒸发强烈,植被恢复过程中需要大量的水分资源,土壤水及降雨未能满足植被生长所需水分,水分成为限制植物生长的最主要因素。 宏观经济价值投入中可更新有机能投入占总投入经济价值的70.30%(M1)、70.65%(M2)、76.04%(M3)、71.23%(M4)、98.85%(CK),但随着恢复年限的增加,管护成本的降低,其可更新有机能投入将逐渐较少。能值产出密度越高,表明经济效益更优[46]。植被重建初期部分生态服务功能未完全得到发挥,各模式能值产出均较低,M4在能值产出方面整体最优,其次为M3、M1和M2。王亚慧[47]等以宁夏沙坡头保护区为研究对象,研究中小尺度荒漠生态系统的生态服务功能中表明在固碳释氧及固持土壤等方面的能力为:林地>灌丛>草地,这与本研究结果一致。不同植被配置与保育模式的产投比小于1,净收益小于0,主要原因为植被栽植年限短(1年),主要的经济价值及社会价值均未得到有效发挥,但按照资本运作的一般原理,生态资本在生产过程中能够实现增值[48],因此,随着恢复年限的增加,其产投比与净收益有待进一步研究。 4种模式的能值自给率(ESR)均较低,环境负载率(ELR)均较高,表明各模式对当地环境资源利用率均较低,产生的负荷较高。主要原因是购买能值(种苗、灌溉设施)的投入较高,使得能值总投入相对较大,但根据环境压力分级,当ELR<3时,表明环境压力很小[49]。因此,各模式对当地环境所造成的压力均较低,远未达到当地的环境承载力。这与齐拓野[50]对宁夏彭阳县退耕还林还草工程中农林草复合生态系统能值分析关于环境负载率的研究结果相似。4种模式能值投资率(EIR)均较高,均具有更高的经济活力,能值利用率较高,环境尚具有很大的开发潜力。系统可持续发展指标(EISD)相差较小,近自然恢复模式的EISD较高的原因主要是工业辅助能及可更新有机能等购买能值投入较少,使得能值交换率较高,但随着恢复年限的增加,M1、M2、M3及M4的可更新环境资源投入(外援输入)将逐步减少,能值产出率将逐步增大,其对环境造成的负荷将会逐渐减少,系统可持续发展能力将会提高。 a)采煤迹地植被恢复与重建初期,4种模式样地的植物种类组成均有增加,表现出较高的物种多样性,M3在物种多样性及外来植物种引进方面效果最优,在加快植被恢复方面效果显著。 b)各植被配置与保育模式能值投入结构相似,购买能值在总投入能值中占主导地位,M1、M2、M3、M4的可更新资源利用程度均低于CK(99.86%);M1的不可更新资源利用率最高,为29.52%。 c)4种不同植被配置与保育模式中,M1的EYR和ESR高于其他模式,表明M1在生产效率方面具有最大优势,独自发展能力较强。M3的EIR和EISD高于其他模式,ELR低于其他模式,表明M3对环境的依赖程度最低,对环境产生的压力较小,经济发展水平较高,具有一定的可持续发展潜力。 d)从群落特征结构、系统经济发展水平、对环境产生的依赖程度和可持续发展能力方面考虑,M3为最优模式;从对生产效率、独自发展能力方面考虑,M1为最优模式。

4 讨论

5 结论