追寻逝去的千年 丹德拉考古

2021-01-16戴鑫

戴鑫

埃及的丹德拉(Dendra),法老时代名为伊乌奈特,位于卢克索以北55公里,距离基纳城仅5公里,两者隔尼罗河相望。丹德拉是古代上埃及第六诺姆(nome)伊凯尔(Iqer)的首府,也是该地区最重要的宗教中心。现在它是底比斯地区最重要的考古遗址之一,汇集了从法老时代到希腊—罗马时期的神庙建筑群。

哈托尔女神(Hathor)是古埃及最重要的神祇之一,她是法老的母亲和配偶神,信徒遍及全埃及,影响远及近东,如比布罗斯就建有哈托尔圣所。古埃及人称她为“天空女神”“拉神之眼”“黄金女神”,以及“西方的女主人”等,她既庇佑新生,又像奥西里斯一样引导亡者重生。丹德拉是哈托尔女神崇拜的圣地,以哈托尔神庙建筑群闻名于世。在希腊—罗马统治时期(公元前331—公元642年),从亚历山大大帝到托勒密一世,再到奥古斯都,西方的统治者们翻修、扩建了上百座神庙,增加了数以千计的浮雕绘画,再现古埃及宗教祭祀场景。托勒密王朝(公元前306—前31年)重修的哈托尔神庙在这些神庙建筑群中最为耀眼,也是今天保存最完好的古埃及建筑之一。

哈托尔神庙建筑群

丹德拉的哈托尔神庙据天狼星北向而建,未沿用传统的东向朝向。从地理位置来看,神庙的选址十分特别,它处于尼罗河西岸,尼罗河经此地大幅度弯曲,河水自东向西流逝。“西方的女主人”哈托尔有着守护亡灵的神性,而西方是死亡的国度,法老将她居住的神庙建在丹德拉,有着双重映射。

哈托尔神庙建筑群集中了古埃及中晚期神庙的特点,开放式的规划模式使得不同王朝的印记在这片神域里无序叠加,交错着时代的记忆。从古王国到罗马帝国的神庙修建史中,不乏声名显赫的君王:图特摩斯三世、拉美西斯二世、托勒密二世、奥古斯都以及图拉真等。

神庙东侧至今仍残留着中王国时期修建的砖墙,南北朝向,时间为第十一王朝晚期或第十二王朝早期(约公元前2000—前1900年)。原建筑可能于萨巴卡时代(公元前713—前698年)修葺过,主体未能保存下来,疑为哈托尔圣所旧址。

罗马统治时期,皇帝重新建造了一道西墙,并东向延伸连接北门。公元1世纪前后,图密善和图拉真翻修了北部外墙的哈托尔门,罗马人还在北门不远处建起凉亭和水泉。希腊—罗马时代增加的外墙进一步隔离了普罗大众,增加了神庙及日常祭祀仪式的隐秘性。

一般而言,传统埃及神庙主要由内殿、神殿(至圣所)、新年礼拜堂、多柱大厅、开放庭院、一个或多个塔门、方尖碑、斯芬克斯圣道,以及一座为儿神和配偶神居住而单独修建的降生之屋构成。丹德拉哈托尔神庙基本沿用了这种格局。

进入北门,罗马时代的道路直通主殿庭院。道路旁边依次排列历经奥古斯都和提比略两代君王新建的降生之屋、科普特教堂,以及托勒密二世和托勒密九世扩建的旧降生之屋(初建于第三十王朝奈克塔涅波一世统治时期,公元前380—前362年)。开阔的庭院未能完工,提比略时代的门廊一览无遗。

在神庙中最为经典的是以四面牛耳哈托尔装饰柱头的24根巨大立柱,这种造型的柱式承袭自中王国,在新王国甚为流行,哈特舍普苏特的祭庙、布巴斯提斯(Bubastis)、阿布辛拜勒的奈菲尔塔利神庙都使用了这种哈托尔柱。大厅的天花板仍大体上保持最初的颜色,精心排列了天空的象征符号,描画天空星图,雕刻圆形黄道十二宫(zodiac),还再现了天空女神努特(Nut)每晚吞噬太阳圆盘,于破晓时将太阳重生的形象。

在列柱大厅之后,是一个名为“显露之厅”的六柱小殿。宗教节日时,日常隐匿的女神以雕像形式在此现身。神殿墙面描绘了国王进行神庙奠基仪式的场景。

神庙最为核心的内殿建于“埃及艳后”克利奥帕特拉七世或她父亲托勒密十二世当政时期。通常,法老可能在访问神庙时进行单独祭祀,一如神庙墙壁上浮雕与壁画所示。神庙祭司在内殿完成日常祭祀仪式,他们恪守宗教禁忌(禁食猪肉和鱼),剃须理发,穿亚麻布衣服,在进入神庙前还须以圣湖(位于神庙西南处)之水自我净化。仪式在袅袅香烟中进行,管乐齐鸣,歌声与舞蹈相伴。完成仪式之后,祭司们退出神殿,助手负责扫清他们的足迹。

哈托尔神庙还沿用了新王国以来设倾听之耳礼拜堂和地下室的传统。许多新王国时期的神庙建筑外墙处都设有一个倾听之耳礼拜堂,或安放神庙供奉的主神,或象征性簡单雕刻神灵的耳朵,信徒以“神之耳”为媒介间接向神灵祈祷、许愿。比如卡尔纳克的阿蒙神庙,现存最早的建筑是图特摩斯三世统治时期所建的礼拜堂,包含国王和阿蒙神的巨大雪花石膏雕像。在麦地那·哈布(Medinet Habu)的神庙,拉美西斯三世为普塔赫神奉上精巧的倾听之耳礼拜堂。很多神庙的倾听之耳礼拜堂只是一个小神龛,如康翁波神庙(阿斯旺北46公里),里面安置祭祀相关系列雕像,有神灵之耳的小雕像,还有一双神圣之眼直视祈愿者。

古埃及人有许多方式可以向神灵祈祷,寻求神灵的帮助和庇护,但倾听之耳似乎颇受大众,尤其是伤病者的青睐。倾听之耳提供给“未净化的”普通人一个接近神灵的机会,他们无法像法老和专职祭司那样进入神庙核心区域。

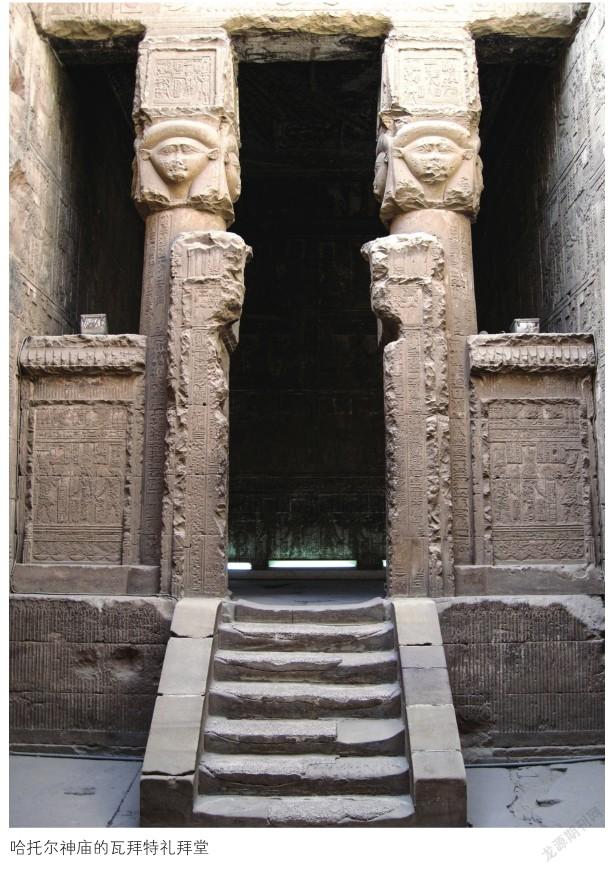

很多神庙都在倾听之耳壁龛后或地下开凿出暗阁,用来安置神像、储存财物。祭司们可以听见朝圣者的祈祷,有时也代表神灵发布神谕。哈托尔神庙内殿后方的墙下有地下室,是神明平常休憩之所,安置有哈托尔灵魂巴(Ba)的雕像。在庆祝新年的节日(wp-rnpt)中,祭司们将女神的雕像请至主殿瓦拜特礼拜堂,净化、穿戴、装扮之后,女神登上神庙天台举行“开口仪式”。破晓的曙光照耀神像,女神与她的巴再次结合,焕发神力。

伊西斯神庙

哈托尔神庙主殿南部是一座严重损坏的伊西斯神庙。它始建于奈克塔涅波一世时期,但神殿遗址中发现了中王国时期的石灰岩砖块,证实在中王国早期这里修建过神庙。托勒密王朝中后期的君主加大了对古埃及神庙翻修的力度,托勒密六世、托勒密九世和托勒密十世分别对伊西斯神庙进行了扩建,增加了四柱大厅和立柱回廊。托勒密八世在位时对神庙进行了装修和美化。奥古斯都时代,伊西斯崇拜已在地中海世界广泛传播,罗马人重建了伊西斯门,在旧神殿旁边重新规划并建造了新的伊西斯神殿,规模扩大数倍,还改变了神殿的朝向。现在,神庙几乎仅剩地基,只有西侧一面泥砖墙壁孤零零地竖立着。

神庙虽已倾颓,沉默的砖石和考古地层却解封了丹德拉的远古面貌。丹德拉位于阿拜多斯(Abydos)和涅伽达—努布特—巴拉斯区域中间,神庙建筑群以西几公里处则是巴达里文化遗址,正是这些地区孕育了早期埃及文明。新的考古工作表明,中王国的残垣断壁之下是涅伽达二期的陶器碎片、壁炉和灰烬,时间大致为公元前3450—前3225年。伊西斯神庙以南不远处,是古代墓葬群,跨越旧石器时代、前王朝、古王国、中王国和法老时代晚期。20世纪90年代,考古学家在哈托尔神庙和伊西斯神庙建筑群以南2.5公里处的塔拉马萨山,发现了非洲最古老的墓葬,距今8万—5万年。克莱伦斯·费希尔(Clarence Fisher)于1915—1917年对该地区的发掘以及2014年的考古曾经将此地文明起源推至第一、第二王朝时期,即公元前3150—前2650年。在中王国时期的第十一王朝晚期至第十二王朝早期的外墙遗址处,考古学家还发现了古王国第四王朝时期修建的外墙、第三王朝时期的猪圈遗迹甚至前王朝的聚落遗存。

大约公元前3500年,丹德拉很可能已经成为古埃及早期文明的重要一环。第四王朝的碑铭证实,至少在法老斯奈夫鲁(Snefru)当政时期(约公元前2600年),古王国已经将丹德拉纳入行政管理系统。1952年,考古学家在达舒尔(Dahshur)发现一块第四王朝的石碑,上载“国王之子”奈切尔阿佩拉夫出任行省最高长官,御赐头衔“科普特、赫伊乌和丹德拉总监”的事迹。

这恰巧与哈托尔崇拜的发展时间线相合。公元前3500年,涅伽达二期的格尔策调色盘(Gerzeh Palette)也称为哈托尔调色盘(Hathor Palette),可能已经展示了哈托尔早期的牛头形象。纳尔迈调色盘(Narmer Palette)上牛头女相的神灵与常见的哈托尔形象已经非常接近,这一时期埃及正迈向统一,进入古王国。到了第四王朝,哈托尔崇拜盛行,尤其与王权密切相连,她与太阳神拉结合,成为法老的母亲神。斯奈夫鲁为哈托尔建立神庙,捐赠土地。第六王朝法老培比一世重修了哈托尔神庙,自称“丹德拉的哈托尔之子,培比”。

第十一王朝法老孟图霍特普二世结束了第一中间期(公元前2160—前2055年)的分裂局面,重新统一上下埃及,他的荷鲁斯名改为“他统一了两土地”。然而,孟图霍特普二世的家族与前朝法老无血缘联系,他以神化自我的方式提升合法性,效仿培比一世把王名定为“丹德拉女主人哈托尔之子—孟图霍特普”。在丹德拉、阿斯旺和斐莱等地,他曾以阿蒙神和敏神(Min)的装扮示人。孟图霍特普二世在上埃及重建或新修了许多神庙,遗迹遍布丹德拉、葛贝兰、阿比多斯、陶德、阿尔曼特、埃尔卡布、卡尔纳克以及阿斯旺。在戴尔·埃尔·巴哈里(Deir el-Bahri)的神庙,他成为神,接受普罗大众的祭拜。孟图霍特普二世在位时间长达51年,统治十分稳固,埃及再度繁荣起来,他的宗教策略为新王国及后世统治者所借鉴。

最后的辉煌

希臘—罗马时代的统治者,尤其是托勒密家族在丹德拉的投入比以往任何朝代都大,他们在埃及统治时间延续千年,充分重视并融入埃及传统文化,造就丹德拉的神庙建筑群最后的辉煌。

从宗教意义上来看,神庙是古埃及宗教活动的中心,是神在大地上的居所,应许福泽之地。在古埃及人看来,神创造世界,确立了秩序,但这个世界为混沌和混乱包围。这种观念投射在现实中,即埃及被外族人“九弓”“住在沙漠中的人”包围,混乱从沙漠地带出现,威胁文明世界。以石头建造的“永恒之屋”正是守护世界的堡垒。每一个被混沌统治的黑夜之后,众神重新降生。世界秩序在混乱之后重建,宇宙终究和谐运转,亦如尼罗河涨落、月亮盈亏。神庙是缩微的宇宙,巨大的立柱如同莲花、纸莎草等植物支撑起遍布星辰的天空(屋顶),它是真理真正统治的区域,也是国家安定繁荣的保证。神庙墙壁上的宗教场景真实地重现人与神的互惠关系。法老担任神和人的中介,负责供奉神明各种祭品,如面包、啤酒、衣服、熏香等,甚至献上真理玛阿特(Maat),祈求神灵保障国家的稳定与福祉。一旦日常祭祀停止,国家将陷入混乱。托勒密王朝晚期,克利奥帕特拉七世把她与罗马独裁官凯撒之子凯撒里昂设为共治者,是为托勒密十五世,以传统法老的形象出现在丹德拉神庙南墙上,突出的大幅浮雕让女王和年幼的小凯撒成为向神灵献祭的主角。罗马皇帝图拉真向神灵献祭的浮雕也保存极为完好。

托勒密埃及的君王们被称为“最后的法老”,虽然他们出自马其顿拉基德家族,受希腊文化熏陶和教育成长,却也在埃及祭司的支持下履行法老传统职责,资助神庙建设成为历任托勒密国王不成文的惯例。托勒密家族很少追求神庙建筑样式和构造上的变革,基本借鉴新王国的经典范例。然而,托勒密二世统治时期,国王开始在神庙仪式中植入王朝祭典,让王朝的历史与古埃及宗教和历史融为一体,他的父亲托勒密一世、王后阿尔西诺二世(Arsinoe II)以及他自己先后神化,祭祀活动纳入传统宗教祭仪。托勒密二世还增设果园税(apomoira),主要用以祭仪的开支。此后,托勒密王室都进驻神庙,成为传统神祇的同住神(伴神),共享神殿。神庙墙壁上留下了这样的仪式情景:国王(通常与王后一起)向埃及神灵献祭,也为祖先奉上贡品。

神庙不仅是宗教建筑,维系世界秩序的精神核心,也在地方经济、行政、司法等方面发挥举足轻重的作用,是希腊—罗马统治者的重要“合作者”。神庙占有大量土地,其中大多为王室捐赠,收入用于祭祀活动和日常开支。国王捐赠土地给神明的场景在各大神庙的墙壁上屡见不鲜。古典作家狄奥多罗斯记载,埃及三分之一的土地为神庙所控制。托勒密王室直接将埃及与库什(Kush)接壤的边境地区多德卡斯科伊诺斯(Dodekaschoinos)捐赠给了斐莱的神庙。此地拥有军政大权,高度自治。托勒密十世时期的纸草文献显示,埃德夫神庙拥有王室捐赠土地达13209阿罗拉,约占阿波利诺波利特诺姆耕地面积的18%。神庙一定程度上自给自足,雇佣劳动力组织生产,也传承古代技艺,最好的纸张和纺织品常常来自神庙。除了纸草加工、纺织、产油外,制作各种木乃伊和办理丧葬仪式也是神庙日常工作。丧葬类相关产业长期为神庙垄断,是神庙重要的收入来源,这种情况一直持续至罗马时代。大量农民、工匠依附神庙维持生计。

神庙还协助王室征收部分赋税,承担一些基层行政工作。托勒密王室也给予神庙资金支持和多种减税免税特权。国王免除了祭司的人头税和徭役,减免房产交易税、谷物和果园的收成税等,每年还给他们发放津贴。据公元前264年皮东碑(Pithom Stela)记载,托勒密二世每年恩赐神庙500银塔兰特。托勒密二世统治的第21年,法老赠与神庙2500银塔兰特,还有大量葡萄酒、橄榄油、肉、水果和熏香等。罗马人统治埃及时,继续给神庙发放“国家津贴”。公元2世纪下半叶的一份文书记录,皇室钱庄拨款8160德拉克玛给法雍(Fayum)地区的索贝克神庙(Soknopaiou Nesos)。

托勒密家族在埃及统治三百余年,一度称霸东地中海,在希腊化王国中延续时间也最长,埃及兴盛离不开本土神庙和祭司群体的大力支持。公元前31年,亚克兴战役(Battle of Actium)中,屋大维击败了安东尼和克利奥帕特拉七世的联军,托勒密王朝的统治基本宣告终结,罗马人的时代降临了,但君主与神庙互惠共荣的模式在埃及又延续了数百年。

埃及已不再是帝国的核心,远在罗马的皇帝以法老形象示人的情景越来越少见,祭司们依旧日常践行神庙祭仪,向神殿漆黑深处的石像们传递对世界福祉、君王胜利的期许。哈托尔神庙的祭司们请求女神安居于此,愿“天空宁静,大地太平,人民安好”。或许,在繁荣的表象之下看到了危机,埃及祭司用神话和仪式填充神庙的墙壁、屋顶,将他们的传统知识、哲学思想和宇宙运行的法则详细记录在神庙中,把文化复兴的希望寄托于未来。

(作者为华中师范大学历史文化學院副教授)