当代演出中视觉奇观的类型观察

2021-01-15黄文琪

黄文琪

(中央戏剧学院,北京 100710)

2012年4月,法国豪华国家剧团(Royal de Luxe)在利物浦的街道排演《海上奥德赛》,以纪念泰坦尼克号沉没一百周年,剧中9 m高的“小”女孩和她15 m高的叔叔在工作人员的操纵下徜徉在利物浦的街头。这场被称为“giant spectacular”的演出,吸引了大约50万人前来观看,利物浦为此暂停周末正常的事务运营。阿兰·里德(Alan Read)总结该剧团的巨偶表演时认为,观众谈论最多的是关于“规模而非其他方面”①,其前所未有的视觉规模造成感观与意义之间的不匹配。在《舞美,奇观和观众身体》一文中,作者约瑟琳·麦肯尼(Joslin McKinney)将这种观众体验聚焦于视觉图像的演出称为“舞美奇观”(scenographic spectacle)②。

自20世纪70年代法国哲学家居伊·德波(Guy Debord)的著作《景观社会》问世以来,“spectacle”一词被广泛运用于电影、媒体、营销等领域,而在此之前,“spectacle”一般特指视觉方面。在柯林斯词典中,“spectacle”意为“奇异的景象”或者“壮观盛大的场面”。从字面意思来看,“spectacle”与视觉文化之间的关系似乎最为密切,而在演出史上,奇观也一直与视觉紧密相连。“奇观”的历史悠久,在亚里士多德的《诗学》中就已经有作为戏剧成分的奇观“Opsis”。中世纪宗教剧中,口吐烟火、张牙舞爪的巨龙,查理一世宫廷中靡丽奇幻的假面舞会,机器大厅上空穿梭的仙女和战车,《金色西部的姑娘》里效果逼真的暴风雪……种种奇观让当时的人们沉迷不已。但电影和电视的出现,使图像成为传递信息的方式,深刻改变了文化格局,同时改变了观众的观看习惯。这也将传统演出的视觉奇观和当代演出的视觉奇观区分开来。

本文采用“视觉奇观”一词,指代演出过程中超越观众已有感官经验,从而造成视觉陌生化效应的图景。“视觉奇观”所引发的诸如震惊、狂喜或厌恶等情感体验并非囿于个人,而是将观众作为一个群体来看待。笔者结合演出资料及观感体验,拟将当代演出中的视觉奇观分为两种类型,即人体奇观和物体奇观,阐述各类奇观的呈现状态,以期对当代舞台的视觉营造与审美转向有所借鉴。

1 人体奇观

在对于演出视觉奇观的评论中,经常看到的一个反对观点是指责这些视觉形象喧宾夺主,掩盖了表演者——人类的主体地位。这种观点将人体置于视觉形象之外,使其成为与舞台上的“物”相对立的存在。巴兹·柯肖在《好奇还是蔑视:论奇观、人类以及能动论》一文中提到,“(本文题目)改编自《牛津英语词典》对于奇观的第一个定义,其中谈到‘作为好奇或蔑视的对象所展示的人或物’……它暗示着通常意义上的人、人类个体也即(演出的)主体就像任何事物一样,可以成为奇观的核心”③。在当代演出中,不乏将人本身作为视觉奇观的主体加以表现的案例,这种人体奇观分为单人奇观和多人奇观。

1.1 单人奇观:“非日常”的人体与行为

作为视觉奇观的人体是一种“非日常”的人体,诸如舞台上的裸体、残缺人体、经过夸张或变形的肢体等;其次是一些异常的行为,如当众自残、癫狂抽搐甚至排泄等。无论外表还是行为,舞台上的人都与日常生活有差距,所以这里的“非日常”具体而言指的是“非舞台日常”。

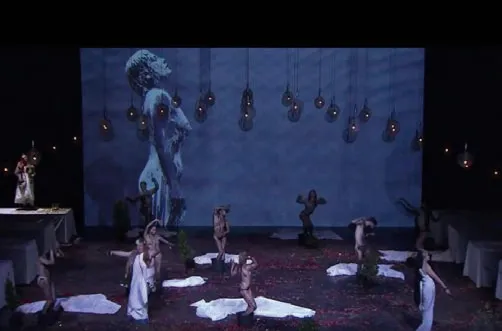

2015年,比利时导演让·法布尔(Jan Fabre)在柏林行为艺术节持续24小时演出《奥林匹斯山》,半裸和全裸的人体作为视觉主体形象贯穿全剧(图1)。作为“人体传声筒”传达神谕的全裸青年男性、全身涂白的裸体老年男性、随着鼓点癫狂舞蹈的半裸女性……除了裸体以外,行为本身也构成视觉奇观:与盆栽性交、肢体抽搐不断从衣服中甩落肉块并啃噬这些生肉、长达数十分钟无目的地狂笑或跳跃、用花瓣来装饰自己的下体……整个演区非常空旷,使得观众所有的视觉焦点都集中在演员身上,这是一场横跨一个昼夜的酒神式狂欢,这些裸体本身及其所呈现的异常行为,无疑给观众带来极大的视觉冲击,引发震惊、愉悦、厌恶或不安等情绪。这样的体验是陌生、难以用语言形容的,形成这种体验的并非是对话或者其他方面,而是完全依赖于视觉。

罗密欧·卡斯特鲁奇(Romeo Castellucci)及其创立的“拉斐尔协会”(Societas Rafaello Sanzio)以“不寻常”的人体而闻名。十个女人当众剪掉自己的舌头扔在台上(《四季酒店》);莎乐美欣赏抚摸施洗约翰的残肢(《莎乐美》);让七只狼狗啃食自己的身体(《神曲》);在耶稣像面前清理父亲的排泄物(《论上帝之子的脸的概念》)……卡斯特鲁奇在采访中谈到构思创作时会思考身体的呈现形式:“我可能会思考的是:我要如何在舞台上呈现一个跟其他作品都不一样的东西?或者我要如何去呈现跟其他戏剧不一样的一个身体,或者是多个身体。接下来要解决的就是,我要如何让这些身体有一种可信度去亲近观众,让观众能够感动、被触动,同时也让观众的身体有所感知?”④卡斯特鲁奇引入“残缺的身体”并不是要将观众导向一种同情的情绪,但这些肢体和行为确实击溃了观众对于舞台的固有印象,产生一种超越原有观看体验的“危机感”。

安东尼·阿尔托(Antonin Artaud)认为,想要吸引观众,剧场应该回归生理的理念,形成“残酷的剧场”,通过观者的全部感官直接影响身体的解剖和反射。“因此我主张这样一种戏剧,其中强烈的有形形象研碎和催眠观众的敏感性,观众坐在剧院仿佛置身于高级力量的旋风之中。”⑤演出中“非日常”的人体和行为,无疑直接冲击观众的内心和情绪,闯入观众的“舒适圈”,让观众在高密度的视觉刺激中无处遁形,并被迫做出回应。

图1 《奥林匹斯山》(导演:让·法布尔,来源:维基百科)

图2 “人网”表演(拍摄者:肖恩·麦克,来源:维基百科)

1.2 多人奇观:规模与秩序的并存

除了单人奇观,还有一类人体奇观是以人体为视觉单位构成特定造型的表演场面。西班牙拉夫拉前卫剧团(La Fura dels Baus)在大型户外演出中,经常采用“人网”造型进行表演,30余位演员借助一些机械结构完成高空舞蹈(图2)。与之类似的另一个同样来自西班牙的瓦拉剧团(Voala Project),用吊车将演员吊在空中,数位演员和装置相结合进行表演。但是,瓦拉剧团的空中表演者明显少于拉夫拉前卫剧团,观众的视觉容易被装置和服装所吸引。

以多人营造视觉密度从而构成的奇观当中,很难有演出在规模上超过奥运会开幕式的团体表演。1992年巴塞罗那奥运会开幕式,拉夫拉前卫剧团排演的《地中海战役》,有500多名志愿者参与其中。数百人身着蓝色的特质服装,上面贴着许多反光材料,随着演员的动作像波浪一样摇晃起伏,从航拍的角度望去,形成一片波光粼粼的蓝色海洋,体现出一种贴合自然的随意与浪漫气息。

2008年北京奥运会开幕式是一场大型人体奇观,不仅体现在人数上,还体现在秩序上。同样是表现海上航行,北京奥运会开幕式《丝路》的篇章以桨为浪,数百名演员配合默契,精心编排的动作显得韵律十足、秩序井然。

北京奥运会开幕式引起世界观众赞叹不已的原因在于其兼顾规模与细节。《上篇:灿烂文明》中的四个部分,多以横平竖直的方形阵列为呈现形式。与之相比,《下篇:辉煌时代》中的阵列造型更加灵活生动。如《星光》中,1 000名身着发光衣的表演者组成“和平鸽”,随着演员的奔跑和衣服的亮暗,达到黑暗中腾飞的效果,以人为像素点构成一幅活动画面;《自然》部分,2008名太极武者组成一个标准的正圆形,无论演员如何活动、变换位置,圆形阵列的大小和形状都丝毫无损,这无疑是整场演出中阵型难度最大的部分,当细节形成规模之时,也是奇观诞生之处。

上述的人体奇观并非都是单纯由人本身构成,无论是包含“非日常”的人体或行为的单人奇观,还是兼顾规模与秩序的多人奇观,服装、道具等物体或多或少会参与其中,但发挥主要作用的是人,物体只是依附性的存在。

2 物体奇观

演出中除了人,就是非人的物。而视觉奇观一词,多数情况也让人首先联想到由物体构成的奇异景象。与人体奇观相比,物体奇观的种类更庞杂,涵盖的范围更加广泛,分类的难度也更大。笔者尝试将其分为两种类型,即自然奇观与人造奇观。

2.1 自然奇观:原始本能与秩序文明的碰撞

当代演出中,把自然美景引入视野已经屡见不鲜,而能否称之为视觉奇观,很大程度依赖于自然环境本身的壮观程度。国内许多大型实景演出,即是自然风光与当地文化相结合的视觉盛宴。将桂林山水作为视觉元素,在漓江江面上泛舟对歌的《印象·刘三姐》,开创了国内山水实景演出的先河,此后的《印象·丽江》《印象·大红袍》《印象·普陀》等延续这种模式,依托自然景观进行演出。中国幅员辽阔、奇景众多,在实景演出的创作上优势明显。这种“人在画中游”的景象在《印象·刘三姐》问世之初,确实给观众带来视觉的陌生感,但随着实景演出在国内的井喷式发展,已经失去最初的“奇观效应”,逐渐沦为一种日常化的演出形式。尽管如此,对于未曾看过实景演出的观众而言,初次观看还是会有耳目一新之感。

在自然奇观中,有一个容易被忽略的部分,即演出中真实的动物。将动物运用于演出的历史非常悠久,马戏表演就是最好的例子。但是,随着动物保护意识的增强,传统的马戏演出在今天已经被大幅度取缔,马戏团纷纷开始走上创新转型的自救之路。著名的太阳马戏团就是以高难度的杂技表演结合技术手段,颠覆观众对于传统马戏过时、陈旧的印象。当代演出的舞台上依旧可以看到动物的形象,但与过去的马戏表演有明显的不同。过去的马戏是让动物在行为上“人化”,训练猴子穿着衣服骑小车、让小狗做算术,这种驯化无疑是要抹杀其本能以此来取悦观众。而当代演出中的动物形象是要放大其原始的野性,真实的动物出现在井井有条的舞台上,带有很强烈的不确定因素。

在《劳特里奇:戏剧与表演指南》中,对于演出中的动物有这样一段描述:“事实上,动物在舞台上的存在,就像孩子一样,最好是避免的,因为它们的行为是不可预测和难以控制的。但是,很多团体和艺术家却经常把动物用于表演中,开发这些惊喜的、不可预测的特性。”⑥

在雪山前舞蹈、极光下高歌,将演出嫁接到大自然的鬼斧神工之上,是将自然奇观借用到演出的背景中来;而当自然造物的原始和本能与人类文明的秩序并置时,视觉张力便在这种碰撞之中应运而生。

2.2 人造奇观:技术精美,影像和诡计

人们总是习惯性地认为视觉奇观一定要是大型的。奥林匹克学者、著名奇观理论家约翰·马卡龙(John MacAloon)重申了这一点:“并非所有的景观都是奇观,只是那些有一定规模和宏伟的才是。”⑦。本文开篇提到的巨偶表演,便是在规模上带给观众视觉陌生化效应的绝佳案例。除此之外,布雷根茨水上歌剧节也属于以规模取胜的视觉奇观:架设在博登湖面上的舞台离岸20余米,要让全场近7 000名观众都有良好的观剧体验,舞台装置首先就要“大”。如《安德莱·谢尼埃》(2011/2012)主视觉就是一个高24 m的马拉雕像;而《图兰朵》(2015/2016)中的长城形象高27 m,长72 m。但是随着技术的进步,人们对于尺度的概念发生了巨大的变化。约翰·马卡龙谈到,“通过互联网实现的全球数字化使世界的规模进一步缩小。这样做的一个结果是——至少在后工业化的西方社会里,奇观可能是极小的。我后来把这种现象称为‘奇观的小型化’。”⑦在当今的演出中,形成视觉奇观的庞然大物们基本都不是完全静止的背景装置,它们至少在局部是可以活动的,为表演者提供灵活多变的支点,甚至其本身就是“演员”。克里斯托弗·鲍在《剧场、表演和技术:二十世纪舞台美术的发展》一书中指出,“复杂技术的使用最常和奇观联系在一起”⑧。笔者将其归纳为“技术精美”。脱离了技术的规模只会沦为摆设,变成演出的背景,而不足以称为奇观。

以《海上奥德赛》中的巨偶为例,吸引观众的并不单是巨偶的尺寸,还有制作的细节和巨偶动态。这些白杨木巨人的构造并没有因为尺寸的巨大而显得粗糙,而是有着精巧的细节:马毛制成的头发可以随风飘扬;防水布潜水服有着帆布一样的肌理;关节之间的灵活联接让巨人可以像人类一样走动、眨眼以及喝水、吃东西。技术的精美赋予它们生命力,也正是如此,才能让见多识广的当代观众为之震惊和沉迷。与之类似,英国国家剧院制作的《战马》中,南非掌上乾坤傀儡剧团(Handspring Puppet Company)的艺术家们花费五年时间研发出的傀儡马“乔伊”超越人类演员,成为当之无愧的主角。藤条和铝合金制成的马并不追求真马的“形”,傀儡手们也没有刻意隐去身形,可是为什么观众还是会被它所触动甚至落泪呢?因为设计者关注的是马的“神”,而“神”由动态来传递。提高警惕时,它会立起耳朵;心情愉悦时,它会轻轻甩尾巴;静静站立时,它会呼吸——平缓的、兴奋的、急躁的……所以观众看到的傀儡马,就像童话里被仙女施了魔法的匹诺曹一样,精巧的设计和制作使得它们在傀儡手的操纵下被赋予生命,而没人在乎它是否有真马那样的皮毛。

如果说上述的傀儡还停留在手工业时代的技术精美,工业自动化时代则实现了傀儡手的“隐形操纵”。2012年拉开国际舞蹈博览会序幕的不是人类舞者,而是一台定制版鸟型机器人。这台机器人是艺术家和工程师一起合作的成果:编舞手动摆放机器人的动作,引擎中的传感器使它自动记录所有动作,随后再由软件处理进行编排,让它的动作可以和音轨保持同步。经过漫长的调试阶段后,机器天鹅可以随着《天鹅湖》翩翩起舞,在白天鹅、黑天鹅与魔法师之间实现角色的转换(图3)。国际舞蹈博览评论道,“表现了最为原始的欲望——将生命赋予我们所创造的形式中——并且探究了在人缺席的情况下能否再现人性的问题。当这个由金属、羽毛、细纱制成的鸟形机器人开始它那战栗、摇摆和充满灵性的舞蹈时,观众被深深地感动。机器天鹅是一个充满美与忧伤的艺术作品。”⑨

图3 《机器天鹅》(拍摄者:阿萨和卡尔·乌南德-沙林、伊莱亚斯·林登)

除此之外,当代演出中构成视觉奇观的还有影像和“诡计”(trickery)。1994年加拿大导演罗伯特·勒帕吉(Robert Lepage)创立机器神公司(Ex Machina),“这家公司的名字表明了他致力于利用技术创造戏剧‘诡计’以及创新。”⑩勒帕吉以其在视觉上的诡计而闻名:在《地壳板块》中,将一架大钢琴在观众面前变成贡多拉,然后变成活动台板;在《捕月》中,放在桌子上的热水瓶变幻成处于发射台的火箭,洗衣机幻化成通向宇宙的窗户……在勒帕吉的创新中,很多都依赖投影来完成,比如2008年为庆祝魁北克成立400周年,勒帕吉和机器神公司创作的《影像磨坊》使用27个投影仪,屏幕长达657 m,将魁北克的历史以图像和音乐的方式表现出来,成为当时世界上“最大的建筑项目”。

随着技术的进步,近十年来演出中借用数字拟真技术等,实现从传统投影到全息投影的跨越。2010年3月,虚拟偶像“初音未来”的个人演唱会,她首次以全息投影的形式登上舞台,不仅可以实现各角度观众的观看需求,而且可以快速换装并和嘉宾进行互动,现场的气氛绝不亚于真人歌手的演唱会。春晚舞台上4个“李宇春”同台演出、歌手克里斯蒂娜·安奎莱拉与已故歌手惠特尼·休斯顿的“同台对唱”……全息影像在观众面前施展逼真的“魔法”,也让观众不再满足于传统影像的观看形式。在科技日新月异的今天,技术已经不是问题,想象力才是关键。创造出《安徒生计划》中的楼梯特效,罗伯特·勒帕吉只是用了一台普通的投影仪。

3 结语

如前文所言,“视觉奇观”是指演出过程中超越观众已有感官经验从而造成视觉陌生化效应的图景。而当奇观与观众体验联系在一起,就意味着奇观是有时效性的——视觉奇观是会失效的。第一次看到电影的观众,为其能留存动态影像而感到好奇或震惊,但在全息技术、VR以及AR介入舞台的今天,技术的进步改变了观众的观看习惯,过去的奇观变成当代的日常,能让观众感到新奇的变成了图像内容,而非这种形式。推动“奇观”变为“日常”,很大程度依赖于技术的进步。

法国哲学家贝尔纳·斯蒂格勒(Bernard Stiegler)认为,“人类是未完成的,始终处于进化中,始终在被技术所塑造。”只要人类文明还在前进,技术就不会停滞,因为人类在创造技术的同时,也在创造自己。当新技术的出现再次改变人们的观看方式之时,怎样的视觉图景才能让见多识广的观众感到陌生,我们不得而知。在那时的观众眼里,或许上述提到的所有奇观类型都只是当下这个时代所特有的历史产物,对于他们来说已经是演出中的“日常”了吧。

注释:

① Alan Read ‘Backpages 16.4’, contemporary Theatre Review 16(4): 522-32,2006.

② Joslin McKinney. Scenography. Spectacle and the Body of the Spectator. Performance Research: A Journal of the Performing Arts,2013,P63.

③ Baz Kershaw. Curiosity or Contempt: On Spectacle,the Human, and Activism. Theatre Journal,2003,P593.

④ “罗密欧·卡斯特鲁奇的戏剧观”沙龙. 口述者:罗密欧·卡斯特鲁奇. 台中歌剧院,2018-12-8.

⑤ (法)安托南·阿尔托. 残酷戏剧——戏剧及其重[M].北京:商务印书馆, 2014,P84.

⑥ Paul Allain & Jen Harvie. The Routledge Companion to Theatre and Performance,2014,P151.

⑦ Baz Kershaw. Curiosity or Contempt: On Spectacle,the Human, and Activism. Theatre Journal,2003,P596.

⑧ Christopher Baugh. Theatre, Performance and Technology: The development of scenography in the twentieth century. Palgrave Macmillan,2013.

⑨www.tanzmesse-nrw.com/pages/messe2oi2/performances/companies/opening-en.Htm

⑩ Paul Allain & Jen Harvie. The Routledge Companion to Theatre and Performance,2014,P62.