中国传统观演建筑演变影响因素探析

2021-01-15袁良忠

袁良忠

(浙江艺术职业学院,浙江 杭州 310053)

纵观中国传统观演建筑的演变,每个时期在形成主流风格、样式观演建筑的同时,仍会有前期的遗风,演进的节点并不是非常清晰,但总体来讲是有一个脉络的,其影响因素错综复杂。就这一领域的相关研究还很欠缺,薛林平的专著《中国传统剧场建筑》[1]有相关论述,其他研究则散见于一些综述性或地域性的文献中。笔者借鉴相关研究成果,尝试从表演样式、宗教、政治、经济、地域和科技等方面做一粗浅的梳理。

1 表演样式的影响

表演场所形制的变化与表演样式的变化发展紧密相关,两者相辅相成,相互影响。

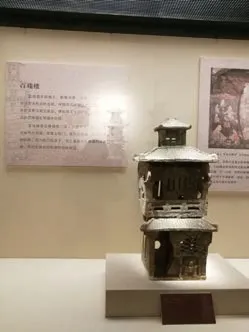

早期的祭祀表演在露天原野上举行;到了汉代出现了“百戏”,随之出现表演性建筑“百戏楼”(图1);唐代除了百戏、参军戏等演出,还流行“乐舞”,表演场所出现了“舞台”(图2)、“砌台”、“舞楼”等建筑;至宋朝,唐朝的参军戏演化为宋杂剧,在市民高涨的文化需求推动下,观演活动由公益转向商业化,演出宋杂剧和百戏的勾栏瓦肆应运而生,而这种成熟、固定、商业化的观演建筑又促进了宋杂剧和其他多种演出类型的交流融合,使其演化为更为成熟的金元杂曲(北曲杂剧)[2]。

图1 出土的汉代阁楼模型

图2 榆林25窟壁画上的舞台(中唐)(庄生源摹)

宋元杂剧体制是一人主唱,剧情较简单,上场人物不多,所以宋金元时期的戏台面积普遍不大,与杂剧的演出规模相适应,舞台大多50 ㎡左右,前后台分离(如图3,后部山墙两侧柱子上的挂钩挂上幕布即可)[3]。明代昆曲一般以生旦演绎才子佳人的故事,以折子戏为主,且多在厅堂演出,所需演出场地也不大。明末清初梆子腔等兴起,剧目情节开始变得复杂,人物众多,场面宏大,所以,明末清初戏台的舞台面积比宋元时有所扩大,部分戏台前台从一间扩为三间甚至五间,面积扩至50 ㎡~80 ㎡,形状由方形变为长方形或品字形(图4),有些地方对原有的宋元戏台进行改建扩建,以适应新的戏曲演出的需要。

从戏台的开口形制看,从四面观到三面观再到单面观(图5),体现了演出从百戏歌舞走向叙事性情节剧——戏曲的发展历程。因为百戏歌舞演出方向性不强,而戏曲演出有方向性,正面的观众观赏性最佳。

传统戏曲的写意性和虚拟性特点,使得演出无需写实布景,舞台空间和设备极其简洁,除了一桌两椅,“出将”“入相”两门,两门之间挂在板壁上的台账(守旧)外,一般不需其他装置。

图3 山西临汾市魏村牛王庙戏台(元)

图4 山西晋祠水镜台双幢前后勾连式戏台(明)

图5 临汾市东羊村东岳庙戏楼(元)

2 宗教、政治和 经济的影响

艺术史一般认为,早期人类的巫术祭祀活动是各种艺术的主要起源。中国早期先民的祭祀场所往往也是表演场所。祭祀建筑——神庙出现以后,观演建筑成为神庙建筑的重要组成部分。祠堂戏台、会馆戏台及其演剧活动也大多与祭祀活动紧密相关。

政治是社会生活中极重要的影响因素,也是戏曲和剧场演变史中重要的影响因素。历代统治者为维护和加强自己的统治,为了国家的长治久安,都极力推崇始自周朝的礼乐制度,其典型代表是春秋末期的孔丘,他一生致力于恢复周礼。至汉朝,汉武帝听取董仲舒的建议:“罢黜百家,独尊儒术”,自此,尊崇并推行礼乐制度几乎成为历代统治者的选择。这样,社会各阶层都自觉自愿地遵循古制,坚守传统,建庙祭祀,建台献艺,神庙演剧逐渐纳入国家礼乐范畴。

汉唐两代在相当长的时间内,政治稳定,经济繁荣、文化开明,对外交流频繁,“幻术”(魔术)等杂技自域外传入中国,与本土的角抵戏等掺杂形成了“百戏”,从而促成了“百戏楼”、未央宫中平乐观等观演建筑的出现。唐玄宗时期,唐玄宗本人精通音律,酷爱艺术,设置管理和教授俗乐的机构梨园等,加强音乐、舞蹈人才的培养,使得唐朝的乐舞达到很高艺术水平,也使得乐舞舞楼遍布各地,唐玄宗本人则成为了戏曲行业的鼻祖。

宋代重文轻武的观念达到极致,文人地位空前提高,优秀人才辈出,文化得到极大的发展,中国最早的成熟剧场形态在宋朝出现并不偶然。

到了明朝,由于朱元璋实现极为严格的文化控制政策,明初演艺业比较萧条,宋金元时期的勾栏剧场逐渐退出历史舞台,消失殆尽,甚至没留下较完整的形象资料。朱元璋大力扶持汉传佛教,整个明朝举国上下建造寺庙成风,神庙演出空前繁荣,神庙戏台成为主要观演建筑。明中后期文化政策逐渐宽松,嘉靖年间,苏州昆山腔兴起,官僚商贾以蓄养家班,演唱昆曲为时尚。因此,私家厅堂成了昆曲的主要表演场所。

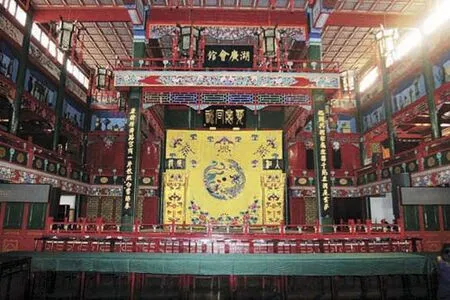

至清朝,清政府一方面担心戏曲对八旗子弟、官员的负面影响,另一方面又认同戏曲的教化功能,所以对演艺活动采取了时禁时放、明禁实放的文化政策。这样,在城市,商业性剧场得以以茶园、酒楼等潜隐的方式存在和活跃。同时,这种文化政策也给予了戏曲极大的自由发展空间。几大主要声腔与各地方言民歌曲调融合形成了诸多地方曲种,乾隆后期,徽班进京,吸收汉、昆、秦、京诸腔,于道光年间形成了流传至今的京剧,成为又一大全国性剧种和中华民族戏曲的代表。至清末,地方戏曲剧种达300多种。为满足广大民众欣赏戏曲的需要,庙宇戏台(图6)、祠堂戏台(图7)、会馆戏台(图8)、茶园戏台(图9)遍布城市和乡村。清代成为中国戏曲及传统剧场发展最重要的时期。

明清戏楼不少是商人集资兴建的,财力雄厚,所以与宋元戏楼相比,更为华丽,有更多装饰,屋顶常覆盖琉璃瓦并有各种装饰,斗拱、楣枋、藻井等或彩绘或木雕,富丽堂皇。其舞台设施也有较大改进,后台两侧一般有副台,作演员化妆、服装、休息、候场之用。

会馆戏楼是商人集资兴建戏楼的典型代表。明末清初,山陕商人成为全国最大的财团势力,他们垄断了盐业、茶叶、金融、外贸等行业;此外,徽商、江浙商人、湖广商人也是当时较大的财团。他们在全国大中城市建设了许多议事、聚会、娱乐的会馆。会馆中的主要建筑是供奉关公的财神殿和用于演出的戏楼,所以其建制与神庙剧场类似。会馆戏楼不仅邀请当地戏班演出,也邀请家乡的甚至其他城市的戏班和名伶来演出,客观上促进了戏曲艺术的交流和发展。

图6 浙江宁海城隍庙戏台(清)

图7 奉化溪口三石村陈家祠堂戏楼正面(清)

图8 北京湖广会馆戏楼(清)

图9 上海丹桂园茶园(清)

3 地域的影响

剧场作为重要的地标性建筑,自然受到不同地域、不同时代建筑风格和建筑技术的影响,同时也反映出当时经济、科技发展水平和审美取向。其平面布局、空间设计、建筑构件、装饰雕刻都体现了当时当地的建筑风格面貌,比如元戏台斗拱硕大稀少,造型简洁,而清戏台雕梁画栋、装饰精细华丽。

地方戏台更多地体现了地域特征,南方多三面观戏台,北方多单面观戏台。江浙东南沿海的古戏台绝大多数是三面观,有学者推测,这与南方温热多雨、空气潮湿、建筑多采用开放式结构有关。刘文峰先生认为,造成这种差异的主要原因是气候,其次是建设者的财力,而与戏曲的审美特征没有什么关系[4]。江南戏楼以木结构为主,台面铺木地板,台下为通道或一个空的空间,舞台小巧精致,天花大多采用藻井形式。北方戏楼砖木结构或石木结构为主,台基用砖石砌就,台面铺以方砖,规模比较宏伟,天花主要采用梁架暴露在外的抬梁结构。在陕西,秦岭以南的陕南地区,戏台形式体现南方的特色,造型优美,装饰华丽;戏台用柱子架空,上铺木板,形成台面。而秦岭以北地区,戏台则体现北方风格,台基砖石砌就。清时,山西东南部戏台两侧一般建有耳房,其他地区则少有这种形式。山西中部阳泉一带一般是卷棚歇山顶,而长治一带则一般是硬山顶和悬山顶。

经济发达地区所建的戏楼一般采用重檐歇山砖木结构,并有钟鼓楼相伴,戏楼两侧会建看楼,造型华美。经济相对落后的一些地区,所造戏楼一般采用硬山式或单檐歇山顶,没有看楼、钟鼓楼等附属设施。

4 科技的影响

科技发展水平除了体现在观演建筑的结构和装饰技术上,还集中体现在建筑声学技术的应用上。观演建筑作为主要的娱乐交际场所,观众规模大,视听效果要求高,为提高演出的听闻效果,先人们利用声音的直射、反射、折射、衍射、共振等声学原理,采取了多种扩声传声技术措施。

早期四面观的无顶露台,观众听到的是直达声,为有顶舞亭的顶则在表演区及前区观众增加了反射声,为提高直达声的覆盖面积,需要增大台子的高度,观众席最好有起坡;声音在空气中的传播会因为气温的不同而发生折射,白天地面温度高,向上折射,晚上则向下折射,所以白天演出为主的场地观众席起坡尤为重要。三面观舞台,后墙、后部山墙、顶都能为舞台和前区观众提供反射声,增强演员、演奏员之间相互的听闻,有利于表演活动的协调与合作。单面观舞台,山墙延至台口,有些山墙往台口外侧方向还有一定的倾斜(图5),较多见的是舞台或台口两侧建八字形反声墙,这样舞台上声音通过后墙、山墙、顶、八字反声墙能较多地反射至观众区,增加观众区的声强和传声距离。有些传统观演建筑与周边建筑围合成一个庭院式的空间,如大部分庙宇戏楼面对正殿,正殿两侧有偏殿,戏楼两边有耳房、看楼;或舞台处于封闭或半封闭的空间之中,如北京恭王府戏台(全封闭空间)、祠堂戏台(一般有天井,可理解为半封闭空间),则这些围合建筑的墙面或空间对声音的反射、耦合作用可明显提高观众区的混响感,除了提高声音的强度和均匀度,还能提高声音的丰满度。

声学技术的应用还体现在舞台顶部结构的设计上,南方戏台上方大都有一个圆形或八角形藻井,斗拱层层上叠、旋收,不仅有很好的装饰效果,还能通过散射为台上演员、演奏员提供均匀的早期反射声,提高其自身的感受,从而使得演出更协调、更轻松。藻井结构也能为前区观众提供良好的早期反射声。

此外,还体现在对共振原理的应用上,声学共振现象亦称为“共鸣”,指空腔的激励频率与该空腔固有频率相等或接近时,空腔中空气发生振幅明显增大的现象。明清时该技术应用于古戏台扩声。一个复杂的物理系统往往有多个固有频率,所以也就会有多个共振频率。山西大学杨阳等老师在山西发现一个墙上设瓮的戏台案例(汾阳市石塔村龙天庙古戏台),两边山墙各布置7个离地约1.4 m的陶瓮,陶瓮口小肚大,大小分三种规格,经实证研究,陶瓮可将与其固有频率接近的声音放大,且其固有频率有一定的音程关系,并与当时山西流行的蒲州梆子的调式吻合,可以断定这些陶瓮是经试验挑选后再嵌设于山墙之上的。陶瓮相对成组放置时,会出现许多新的峰值,共振频率集中在50 Hz~210 Hz的低频区间,频带比较狭窄,对演员和乐器的低频声有一定的扩音效果[5]。墙上设翁对演出的扩音效果到底如何,不敢妄断。杨阳等老师还发现山西有200多座后台有窑洞的古戏台,经实证研究,这些戏台利用后台窑洞空腔的固有频率(根据窑洞的数量、大小和布置形式的不同,可以有多个成系列的固有频率)也能实现空腔共振扩声的效果[6]。其对平遥超山庙古戏台的实测结果显示,在50 Hz~4 000 Hz频率范围里面出现23个共振频率,与23个山西梆子中的乐音频率相近[5],扩声效果更为明显,这个频带已能覆盖人声的整个频率范围。从现存后台有窑洞戏台的数量上看,该类戏台或许得到了较大范围的推广。

台下设腔置瓮用来扩声的记载很多,可惜至今尚未有研究证实其扩声效果,同济大学王季卿教授认为台下设翁助声事属妄传[7],期待能有真实的案例发现和实验结果的鉴定。

5 结语

上述观演建筑的影响因素相互交织,如果对这些因素做一大致的归纳,表演样式的演变主要影响观演建筑的形式、舞台大小、舞台空间布局,宗教、政治、经济主要影响观演建筑的分布格局、规模和数量,地域主要影响建筑风格,科技则是观演建筑获得更好听音效果的手段。

目前全国各地还保留下来不少造型精致的古戏台,成为当地一景,有的还在继续发挥着演出功能,保护、修复、重建并利用好古戏台,给予适当的现代声光技术改造,充分发挥其作用,可以成为文旅融合背景下城镇和乡村建设的点睛之笔。