被滤镜裹挟的“美”

2021-01-14方菲

方菲

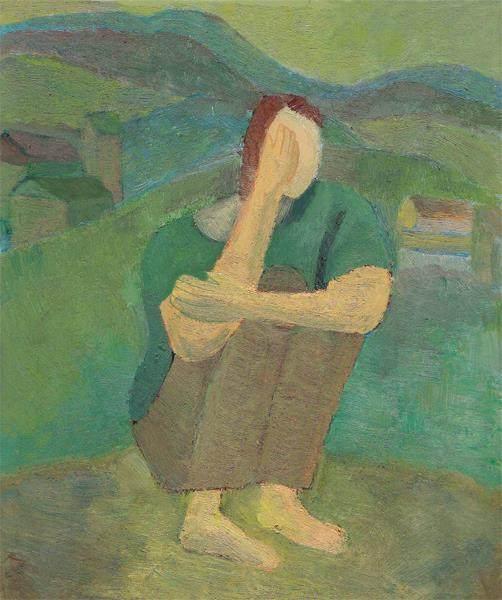

(图片来源:视觉中国)

眼前随处可见的草地看上去像是被暴雨侵袭过一般,一大片一大片湿溻溻地黏在泥土里,毫无半点生机。这让热爱四处旅游打卡的美术学院学生杨乐大失所望。

作为一名日漫爱好者,杨乐在疫情之后第一次出远门就选择了自带动漫既视感的 “武汉绝美”网红旅游景区某湿地公园。为了获得最佳旅行体验,杨乐提前在社交平台上考察了湿地的景色。在网上的照片里,湿地堤岸四周青草飘逸灵动,放眼望去满眼都是绿色,纯净、养眼,让他想到了宫崎骏动漫世界里那些特别有治愈感的画面。

“为什么与现实的景色差距这么大呢?这与我在网上看到的照片是一个地方吗?”直到见到实景,杨乐开始使劲回想一些不对劲的地方。

第一次知道这个湿地公园,是旅游博主“imxiaoo”今年5月份的打卡照片。照片中绿草绵延,再配上湛蓝的天空,光是看照片就想把自己置身于其中,尽情享受大自然清新的空气,甚至还能闻到夹杂着泥土的芳香,让人神清气爽,而且“imxiaoo”的笔记中还不乏“绝美拍照地”“日漫既视感”等颇具吸引力的词汇,都让杨乐很心动。如今,杨乐终于明白自己看到的照片是被加上了一层滤镜的,进行了艺术效果的处理,通俗一点讲就是照片被美颜过了。因此与现实中的湿地比起来,不能说一模一样,只能说确实关系不大。

后来再打开网上的一些评论,杨乐发现被滤镜照“骗”了的不只是自己,还有很多人。有一些网友失望地留言说:“那一片全是草地,也许我们去的不是同一片草地。加上天气不同,可能景象就不同吧。确实不值得来玩。”

遇到这样差距巨大的观赏体验,杨乐的情况不是个例。今年“十一”假期,不少网友发文吐槽社交平台上的景区指南存在严重误导性,旅游景区的现场图与实际场景落差非常大,许多游客也经历了一次滤镜照“骗”风波。滤镜下的海边小岛,海水蔚蓝,天空一望无垠,建筑优美摩登,实际上游客发现:海水是浑黄的,天空是昏暗的,楼房是老旧普通的。网红滤镜的照“骗”现象让许多人陷入了失真的生活中,甚至成了一种普遍的现象。

让游客心生失望的,不仅是加上滤镜之前的网红旅游景区,还有一些给食物加上滤镜的网红餐饮店。一些跟着网红照片探店的餐饮消费者也开玩笑称受到了“照骗”。

前不久,苏州的打工族马俊在朋友圈吐槽,有的小吃就是“漂亮的艺术品”,只适合看看,不适合品尝。马俊特别提到了一款名为“油条麻滋”的小吃,简直可以排上自己最不推荐的食物排行榜前三名了。他不明白为什么这款小吃在网上如此火爆。

马俊展示了社交媒体上多张该店铺的照片:小小店面之外大排长龙、生意火爆,食物色彩鲜艳,看起来很有食欲感。为了满足口欲,在一个工作日的晚上,马俊排了一个小时的队伍,终于买来了这款自己等待已久的“油条麻滋”。食物刚到手,马俊就发现油条的颜色并不是网上图片中的橙黄色,而是深色,显然不太新鲜。吃到嘴里,油条是咸的,而麻滋是甜的,一口下去,咸甜交织,舌头也受不了。实在难以下咽,他将还没吃完的食物扔到了垃圾桶。

马俊不是第一次有这种差的体验,他曾经打卡过的网紅咖啡店也是如此。照片中,咖啡店装饰得很洋气,小资风满满,可以实际上这家咖啡店是在两幢高大建筑物的挤压中“倔强成长”,整个店面的面积还不到15平方米,室内空间狭窄闭塞,店内连座位都没有,只提供打包和外带服务。可就是这种不尽如人意甚至略显寒酸的店铺,经过构图、滤镜和后期PS的处理后,咖啡馆的外景加上一些锐化、白平衡等色彩调试,配合人像模糊处理,变成了整条街上最洋气的咖啡馆,让不少消费者踩坑。

用滤镜美化一下,把美景、美食分享出来,已经成了很多年轻人在日常生活中的常规操作。杨乐在网上刷到很多教人给照片加滤镜的教程,堪称化腐朽为神奇。杨乐自嘲道:“我就应该像他们一样,学会P图。”现在市场上的滤镜种类分为两种:比如风景滤镜,用自拍软件里自带的各色风景滤镜,比如“小京都”“小镰仓”“小瑞士”“加州”等,经过这些不同名称的滤镜加持过的风景图片,一般都会有种美到无法自拔的境界;另一种是自己动手设置参数,比如要想照片显示为港风街头感,需要将色调中的阴影调到+3.0、高光+2.0,用白平衡把色温调整到-0.8,色调+0.8等。美食滤镜一般较少,大部分都是通过调整参数来增加图片中食物的色泽度。

因为加滤镜的操作简单易学,年轻人中很快出现了一股加滤镜的风潮。马俊的女朋友每次打卡一家网红甜品店或者咖啡馆,都要拍几张照片,加上滤镜,发到社交平台上,等待朋友圈的点赞。每次点赞的人比较多时,她会有种强烈的满足感。如果没有这么做,心里反而有种空落落的感觉。对此马俊认为,追求美是人的天性,看到别人拍出好看的照片,自己也想不甘落后,久而久之,社交平台上会出现更多滤镜打卡照片,让游客分辨不出什么是真实的、什么是被美化过的。

一些游客去了网红景点之后发现,自己看到的“美景”是假的,但是来都来了,不拍点照片也说不过去,所以他们会再一次通过美化场景的方式,将所谓的“照骗”分享到社交平台。如此循环往复,社交平台上的“滤镜景点”才会最终层出不穷,每天花大量时间关注社交媒体的人群,会逐渐看不到真实的生活模样,他们的生活也被滤镜随时操控着。

年轻人中间出现的这一股滤镜风潮,也让“滤镜”成为被商家利用的对象。据北京一家网红店铺店主小李哥透露,近来自己也联系了2位有几十万粉丝的短视频平台网红来店里打卡,并约定结束之后在平台上发布“种草”文章。“广告费不便透露。生意确实是好了。”从小李哥得意的神情中不难看出,他已经掌握了流量致富的密码。

今年五一,重庆新开了一家网红咖啡馆,装修风格是时下流行的ins风,白墙和原木家具是整个装潢的主要特色,屋子里还配有各种动物造型的小摆件。店主刘老板毫不忌讳地在朋友圈发布网红营销过的照片。他说:“其实网上这些滤镜照片的出现大多数都是商家的营销任务,很多地方为了引流找一大堆网红来免费游玩,然后让他们发布好评反馈。我们商家直接付费营销,定制好评,都是很常见的现象,最终的目的还是吸引游客前来消费。”

其实一开始,刘老板并未预料到网红的宣传效果如此给力。有的粉丝出于对网红的信任和喜欢为偶像买单,实质上是粉丝经济拉动了消费,还有普通网民看到照片点赞量高,出于从众心理种草了这家店铺,于是景区和店铺的销售额就这样被无意之中带动起来。

刘老板回忆道:“5月的一天,有两个漂亮时髦的女孩一直在店里各种摆姿势拍照,当天她们就在网上推送了种草笔记。我也是在大量网民慕名来到店铺消费之后,才知道其中一名女孩是一位网络影响力超大的网红博主,并且在网上推荐了我的店铺。以前最多的时候差不多每天50人来店里消费,现在每天的顾客几乎是原来的三四倍。”

在商家意识到网红打卡照片“种草”收益如此喜人之后,越来越多的商家纷纷效仿,尤其是网红景点,简单地搭一个场景,就可以营造出“天空之境”,吸引网友关注,利用网红引流进行营销。屏幕另一端的网友在经不住如潮好评的诱惑下,慕名前往网红景点打卡,到了之后才发现滤镜照片背后的真面目,但此为时已晚,商家早已经挣得盆满钵满。

为什么低成本的置景加上厚厚的滤镜美景,网红景点还依然广受欢迎呢?据旅游公司人员介绍,疫情之后,基于国外严峻的疫情形势,出境游暂未开放,原本选择出境游的人只能转而选择了国内游。一名国内旅游公司内部人士向记者表示,与去年相比,今年人们的出游热情高涨,国内游更是出现了一批国外知名景点的平替景点,让大家感觉似乎不用出国,就能够领略到异国风光。

与网红景点日渐火爆相伴而生的,是国内游的价格也涨价了。据文化和旅游部数据中心数据,2021年“五一”假期,全国国内旅游出游2.3亿人次,同比增长119.7%。携程联合新华财经发布《2021“五一”旅行大数据报告》,“五一”黄金周期间国内旅游市场强势复苏,携程“五一”黄金周总订单量同比增长约270%。酒店、门票等业务单日订单量较2020年增幅约70%和449%,出行、住宿、旅游线路等相关产品的价格也水涨船高。

虽然在网上提前考察了旅游景点,旅游费用也涨价了,但是游客的用户体验并没有提高。关于今年“五一”假期旅游,因为出行的不易,杨乐也格外珍惜旅行的美好时光,她感叹:“今年旅游费用比往年贵了不少,机票贵,酒店更贵。”为了这次旅途,还是学生的杨乐向父母要了近5000元钱。我去湿地公园的那一天,在公园外的公路堵了3个多小时,排队的车不见首尾。”那一天,除了与想象相差甚远的体验,杨乐还感觉到又累又饿,旅途体验感相当不好。

“五一”假期去了一趟浙江宁波的某4A级景区,嘉伟连连吐槽:“坦白来说,跟我家附近的公园景色差不了多少。”嘉伟强调:“我是提前一周预订酒店的,还差点订不到,只剩下了价格相对昂贵的房间。住到屋里,我发现房间设施相当简陋,千元的价格只住上了过去百元的水准。”住宿方面,不少网红城市更是一房难求,比如成都、杭州和上海。但也正因为如此,一大批游客认为自己更需要拍下好看的照片了。“钱也花了,累也受了,即使加上滤镜之后,我自己都认不出原来的照片了,我就是要拍得漂漂亮亮的。”

同样,也有人不愿意仅仅为了证明自己没白来,作为一个失望的游客去分享加了滤镜的风景照。杨乐就是这样的游客。“当游客实地探访景点之后屡次产生被骗的感觉,还是降低了游客对网络平台及网红博主的信任度的,也在一定程度上打击了整个旅游业的消费环境。”在去了一趟府河湿地以后,杨乐对社交媒体上刷到的美景再也提不起兴趣了,她觉得:“旅游博主还是需要对粉丝负责,要做到尽量客观地去分享,而不是通过各种滤镜来过度美化,不要被利益裹挟。美应该是多元的丰富的,不应该被单一化。”

在网络上,也有不少网友为发布网红滤镜照片的博主们“喊冤”。“imxiaoo”在某平台上有1000粉丝,她的日常就是穿搭、旅行、美食、探店,不算一个有流量的大网红。记者联系她时,她说:“我的粉丝比普通人没多多少,所以没有人让我营销,是我自愿拍的。我那天拍的照片就是我实地拍的,没必要骗任何人。取景、构图,再加上技术不一样,其他人怎么可能拍出和我一模一样的照片呢?照片捕捉的是一个角度的美,我又没说整个景色都这么美。而且摄影本身就是一门艺术,好的摄影作品就是要看角度、取景、光线、角度和构图啊,把责任都推到我们身上,这也不合理呀。”

事实上,在社交媒体时代,每个人对好照片的需求度都超过了以往任何时期。即使网友们不以为然,摄影爱好者李想还是由衷地表示:“当下很多年轻人热衷于使用滤镜拍出美照,仅仅是想表达出对美好和个性的追求。一般为了成片更好,我们有时候还会故意在镜头前安装一个UV镜,也就是实体滤镜。另外,我个人有个习惯,每到一个地方,我都会强迫自己挑选角度、机位,出大片,不然就感觉白去了。”

在互联网上,因为网红滤镜引发的争议引人深思,这其中也涉及一些法律风险和问题。如果滤镜景点真的被当作商业卖点去营销,造成了一定程度的不良影响,会有怎样的法律风险?高文律师事务所合伙人沙仁高娃分析认为:“根据《广告法》《反不正当竞争法》等相关法律规定可知,无论是广告宣传者或者是经营者的经营行为都必须遵守诚实信用原则。‘滤镜美化行为’是否构成虚假宣传或者广告法所抵制的行为,其核心在于行为是否合理。在大众的普遍认知中,是可以允许广告有一定程度的夸张宣传的,但这并不意味着广告可以进行没有边界的夸张表达。对于通过使用滤镜等技术手法提升摄影作品的视觉感,现在的网友是具有普遍的知悉及接纳度的,但是过分使用技术手段使得消费者失去了真实的判斷力,就会造成明显的不合理了,可能违反《广告法》,并对其他经营者造成不正当竞争。”

除了可能存在虚假广告和不正当竞争问题,当大家都在使用滤镜的时候,滤镜就控制了我们的审美。它不断在社交媒体上复制着同一种审美观念:滤镜中的美景才是我们应该追求的美。但是实际上,滤镜中的美颜效果,在现实生活中很难获取,它需要在某种特定的角度下,经过技术处理后才能够达到。滤镜中的美丽会让人渐渐脱离真实生活。用层层滤镜去改变一个东西原有的样子,恰恰抹杀了那份独特。我们需要更多的勇气和自信,去面对真实的世界。