复杂构造区不同岩相页岩油散失量研究

——以准噶尔盆地博格达地区中二叠统芦草沟组为例

2021-01-14王圣柱

王圣柱

(中石化胜利油田分公司勘探开发研究院,东营 257015)

页岩油是油气资源的重要接替能源之一。页岩油是指赋存于富含有机质的泥页岩之中的原油,或与之共生的,呈薄夹层形式分布的岩石(碳酸盐岩、砂岩,甚至火山岩)中的原油[1]。北美地区页岩油气的成功勘探开发在世界范围内掀起了页岩油气勘探的热潮。在中国无论是东部的伸展断陷盆地,还是西部的压扭叠合盆地均具有良好的页岩油勘探潜力[2-6]。中外学者在页岩油资源评价关键参数校正、资源量计算方法和页岩油富集规律等方面取得了丰硕的研究成果[7-11],有效指导了页岩油勘探选区。中国的页岩油勘探处于起步阶段,资源评价对于勘探初期战略方向的选择具有重要意义。研究发现,准噶尔盆地博格达地区中二叠统芦草沟组样品的含油率与松辽、渤海湾等东部断陷盆地样品的含油率相比明显偏低[2-5],且不同构造部位的样品含油率也存在一定差异,露头样品的含油率更低,表明页岩油发生一定程度的散失。鉴于前期页岩油研究的对象主要集中在构造稳定区,复杂构造区的页岩油研究涉及甚少,且受页岩油源储一体成藏认识的束缚[6,12-13],致使在进行页岩油资源评价时忽视了保存条件对页岩油散失的影响。实际上,复杂构造区的页岩油资源量为“残留”页岩油资源量,与构造相对稳定区的“原始”页岩油资源量明显不同。叠合盆地复杂构造区的页岩油散失作用不容小觑,应把页岩油散失评价与页岩气散失评价置于同等重要的位置[14-16]。利用前人提出的热解烃S1法、氯仿沥青“A”法和含油饱和度法进行复杂构造区的页岩油资源量计算存在明显的不适用性,甚至会得出错误的资源评价认识而误导勘探部署。因此,亟需针对叠合盆地地质结构复杂、保存条件差异大的特点,采用分保存评价单元的思路开展复杂构造区页岩油的散失量评价,以更有效地指导页岩油勘探选区。

选取准噶尔盆地博格达地区中二叠统芦草沟组为研究对象,基于大量地表露头及钻井岩心观察、薄片鉴定、全岩X衍射、场发射扫描电镜及有机地球化学等测试分析,通过不同岩相的储集空间、孔隙结构及页岩油赋存形式进行不同尺度的观察及不同保存单元岩石样品含油率的研究,明确岩相类型和保存条件对页岩油散失的控制作用,建立有机质丰度与含油率量化模型,实现页岩油的散失量评价,以期为叠合改造盆地复杂构造区的页岩油资源科学评价奠定基础。

1 地质概况

研究区位于准噶尔盆地南缘博格达地区,南北分别为柴窝堡凹陷和昌吉凹陷(图1)。自晚古生代以来,博格达地区经历了裂陷、拗陷和类前陆盆地演化阶段[17-19]。中二叠世依林黑比尔根山成为重要的物源,西博格达山尚未隆升成山,东博格达山表现为水下低凸起[19],准噶尔盆地昌吉凹陷、柴窝堡凹陷与吐哈盆地相互连通形成统一的沉积体系,该时期自下而上发育了芦草沟组和红雁池组,两者构成一个完整的由湖侵至湖退三级沉积旋回,自南向北发育了扇三角洲-滨浅湖-半深湖-深湖相沉积[20-21]。研究区主体以半深-深湖细粒沉积为主,局部发育浊积岩、滩坝等沉积。芦草沟组泥页岩发育,累计厚度可达100~400 m,干酪根类型以Ⅰ、Ⅱ型为主,具有高有机质丰度、高氯仿沥青“A”含量和高生烃潜量特点[22];芦草沟组发育的各类岩石中石英、长石、白云石、方解石等脆性矿物含量高,黏土矿物含量低[20],具备良好的页岩油储集条件及工程改造基础。研究区经历晚二叠世博格达山雏形形成、晚侏罗世全面隆升造山、第三纪和第四纪强烈造山过程,最终形成现今的构造形态[17-19],地层强烈褶皱变形,白垩系、第三系几乎被剥蚀殆尽,地表主要出露石炭系、二叠系、三叠系和侏罗系,整体呈南北分带、东西分段的地质结构特点[19]。

图1 博格达地区芦草沟组页岩油保存评价单元划分Fig.1 Division of shale oil preservation evaluation units of Lucaogou Formation in Bogda area

2 页岩油岩相及赋存特征

岩相是指一定沉积环境中形成的岩石或岩石组合,是沉积环境在岩性上的综合表现。勘探证实,有利岩相是页岩油富集的基础[23]。探讨的页岩油岩相为广义的页岩油岩相,包括含油和产油层主体为泥页岩段的狭义页岩油岩相[24]。

2.1 页岩油岩相类型

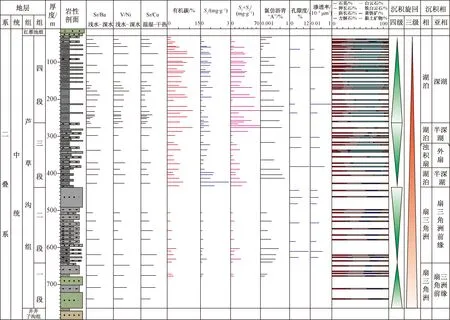

岩石薄片鉴定和X衍射全岩矿物等分析表明,芦草沟组岩石类型复杂,表现为陆源碎屑和碳酸盐组分不同程度的混合沉积特征[20,25-26],一类为陆源碎屑组分和碳酸盐组分形成层内混积,另一类为陆源碎屑岩、碳酸盐岩与混积岩构成的互层式或夹层式层系混积[27-28]。纵向上各矿物成分相对含量变化频繁:低位域沉积期,陆源碎屑供给充足,长英质矿物含量较高,可达55%~60%,碳酸盐矿物含量较低,平均含量为20%;水进域和高位域沉积期,陆源供给能力减弱,水体盐度整体呈升高趋势,长英质矿物含量减少,一般含量为45%~50%,碳酸盐矿物含量增加,平均含量为35%左右(图2)。研究中采用“岩石组分-沉积构造-有机质”岩相类型划分方案[29],将芦草沟组岩相划分出泥页岩基质型(简称基质型)和砂岩-碳酸盐岩夹层型(简称夹层型)2类10余种岩相,如富有机质纹层状-层状页岩相、富(含)有机质块状泥岩相、贫(含)有机质层状-块状砂岩相、含(贫)有机质纹层状-层状云质岩相等。

S1为岩石热解游离烃;S2为热解干酪根裂解烃图2 博格达地区井井子沟剖面芦草沟组综合柱状图Fig.2 Comprehensive chart of Lucaogou Formation in Jingjingzigou Section in Bogda area

2.2 页岩油赋存形式

页岩油在岩石中的赋存形式有游离、吸附和溶解3种状态,以吸附态和游离态为主。根据研究区岩相特征及页岩油在其中的赋存形式,将芦草沟组页岩油划分为基质型和夹层型两种类型[30-31]。

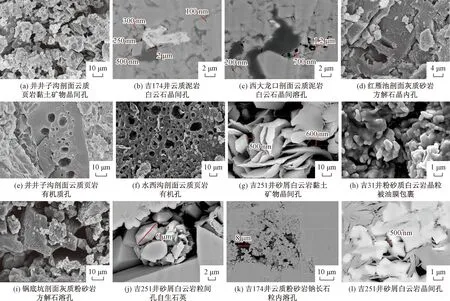

基质型岩相在芦草沟组非常发育,单层厚度一般为3~5 m,累计厚度可达数百米以上,约占地层厚度的60%以上,以发育于深水还原环境、富(含)有机质为特点,可细分为页岩相、云质页岩相、灰质页岩相、泥岩相、云质泥岩相、灰质泥岩相和粉砂质泥岩相。该类岩相储层储集空间主要为粒内溶孔、粒间溶孔、晶间孔、有机质孔、纹层理缝和构造裂缝,以纳米级孔隙为主(图3)。粒(晶)间孔隙大小一般为100~1 000 nm,个别可达微米级别。另外,该类岩相富含有机质,镜下可见有机质收缩孔和有机内部孔,大小一般为50~500 nm,镜下统计表明,有机碳大于4%,Ro>1.0%的样品中有机质孔对孔隙度的贡献可达2%左右。场发射扫描电镜观察,可见页岩油呈浸染状吸附在干酪根、无机矿物颗粒表面或充填于微裂缝中,呈油膜浸染黏连状形态赋存于粒间孔、晶间孔等孔隙中。在基质型岩相中页岩油滞留聚集表现为有机质大量吸附,纳米级孔喉大量聚集,微裂缝(纹层缝)有效汇聚的特点,粒(晶)间孔隙为游离烃的主要储集空间,纹层理缝、构造缝孔径一般可达毫米级以上,可形成游离油富集条带,有机质孔表现为油润湿性,也可作为游离烃的重要赋存空间[34]。有机质孔和纹层理缝增加了游离态烃的含量,富有机质纹层状泥页岩相纹层理发育,纹层一般为几毫米,甚至数百微米,局部见不规则状高角度构造裂缝,覆压孔隙度一般为4.32%~12.14%,渗透率一般为(0.01~0.5)×10-3μm2,表现为较好的孔渗性,其中的页岩油可动性相对较好,相对易于开采;含有机质块状、层状泥岩和粉砂质泥岩相纹层理缝相对不发育,页岩油主要以吸附态赋存于黏土矿物晶间孔为主,以30 nm以下的小孔径为主,覆压孔隙度一般为1.84%~4.72%,渗透率一般为(0.000 5~0.05)×10-3μm2,储集物性较差,其中的页岩油可动性较差,不利于开发动用。

图3 博格达山地区芦草沟组不同岩相储集空间微观特征Fig.3 Microcosmic characteristics of different lithofacies reservoir spaces of Lucaogou Formation in Bogda area

夹层型岩相最大的特点是单层厚度薄,一般厚度仅为0.5~2 m,最厚为3 m左右,以夹层形式发育于基质型岩相之中。砂岩相包括泥质粉砂岩、细砂岩、云质粉(细)砂岩和灰质粉(细)砂岩,碳酸盐岩相包括白云岩相和灰岩相,其中,白云岩相包括泥晶白云岩、砂屑白云岩和砂质白云岩。夹层型岩相储层储集空间分为原生孔隙、次生孔隙和裂缝3类(图3)。原生生孔隙主要包括粒间孔隙,其次为碎屑颗粒内、颗粒间及杂基间微孔隙,粒间孔隙孔径一般为1~30 μm,见于粉(细)砂岩、云质粉(细)砂岩中。次生孔隙主要包括粒间溶孔、粒内溶孔和晶间孔等,粒间溶孔主要为长石、白云石、方解石溶蚀孔隙,孔径多为10~50 μm,大者可达100 μm以上,在砂屑白云岩、云质粉(细)砂岩中常见;粒内溶孔主要是长石等颗粒溶蚀形成的孔隙,少数为岩屑颗粒溶蚀形成,主要呈斑点状、蜂窝状分布,孔径一般为5~20 μm,大者可达500 μm,主要见于白云质粉砂岩、砂屑白云岩中;晶间孔主要为碳酸盐岩矿物(重)结晶作用形成的孔隙,孔径一般为0.1~1 μm,主要见于砂屑白云岩、云质粉(细)砂岩中。镜下观察统计,碳酸盐矿物和铝硅酸盐矿物溶蚀次生孔隙可占孔隙度的4%左右。裂缝包括构造缝和成岩缝,构造缝可见于各类岩石,成岩缝常见于碳酸盐岩。相对而言,夹层型岩相储层粒间孔、粒内孔、晶间孔等更为发育,以微米级孔隙为主,储集物性较基质型相储层物性明显变好,覆压孔隙度为3.72%~20.72%,渗透率一般小于0.1×10-3μm2。干酪根生成的油气在满足自身吸附、有机质孔及基质孔充填需要后,随着生烃作用的增强,烃类在干酪根有机质网络内发生扩散、解析与汇聚,当排烃动力超过毛细管阻力时,液态烃通过微纳米级孔隙、层理缝、构造缝等构成的输导网络体系向周缘扩散,以油驱水的方式运移到邻近的夹层型岩相储层中,以游离态为主赋存于微米级孔隙中,表现为外来烃近距离运聚的特点[6,12,30]。

3 页岩油散失量评价

3.1 保存评价单元划分

页岩气散失是页岩气资源评价的重要内容[14-16],页岩油散失同样是复杂构造区页岩油资源评价的关键要素。博格达地区地质结构复杂,保存条件差异大,因此,有必要根据不同构造部位的保存条件优劣进行页岩油保存评价单元的划分,分单元开展构造改造区残留页岩油资源量评价。

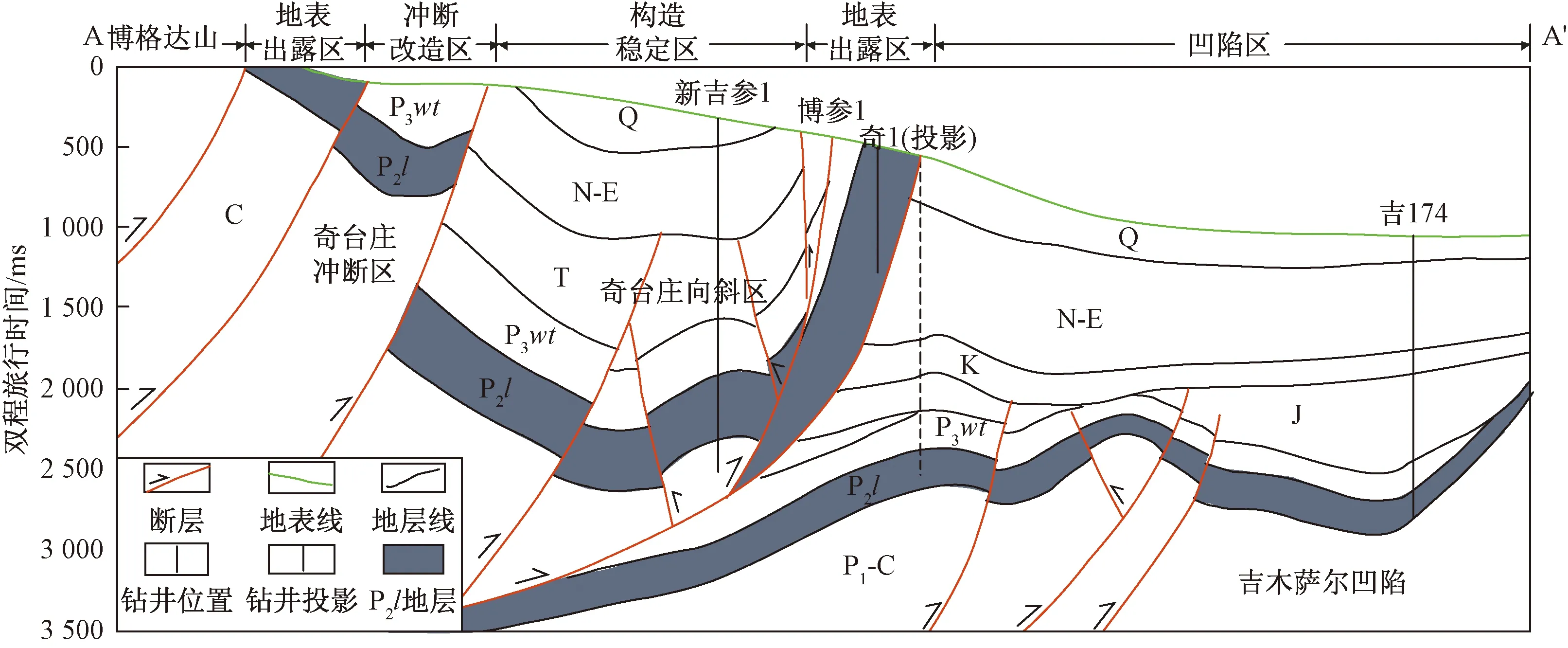

根据芦草沟组地层埋深、构造变形强度、断裂发育程度、上覆盖层发育情况和地层压力条件等因素,将研究区划分出凹陷区、构造稳定区、冲断改造区和地表出露区4类保存评价单元。凹陷区指距离博格达山造山带具有一定距离,构造变形相对较弱的区域,如吉木萨尔凹陷、达坂城次凹中部;构造稳定区为推覆冲断断层上下盘构造变形相对较弱的部位,侏罗系、三叠系和二叠系保存较为齐全,白垩系、新生界局部残留,如奇台庄向斜区;冲断改造区为由一系列逆冲断层、反冲断层和断块组成的强烈构造变形区,地层剥蚀严重,三叠系及以上地层剥蚀殆尽,甚至上二叠统也遭受不同程度的剥蚀,如米泉冲断区、奇台庄冲断区;地表出露区指芦草沟组抬升至地表的出露区域(图4)。

图4 博格达地区芦草沟组页岩油评价单元划分剖面Fig.4 Division section of shale oil evaluation unit of Lucaogou Formation in Bogda area

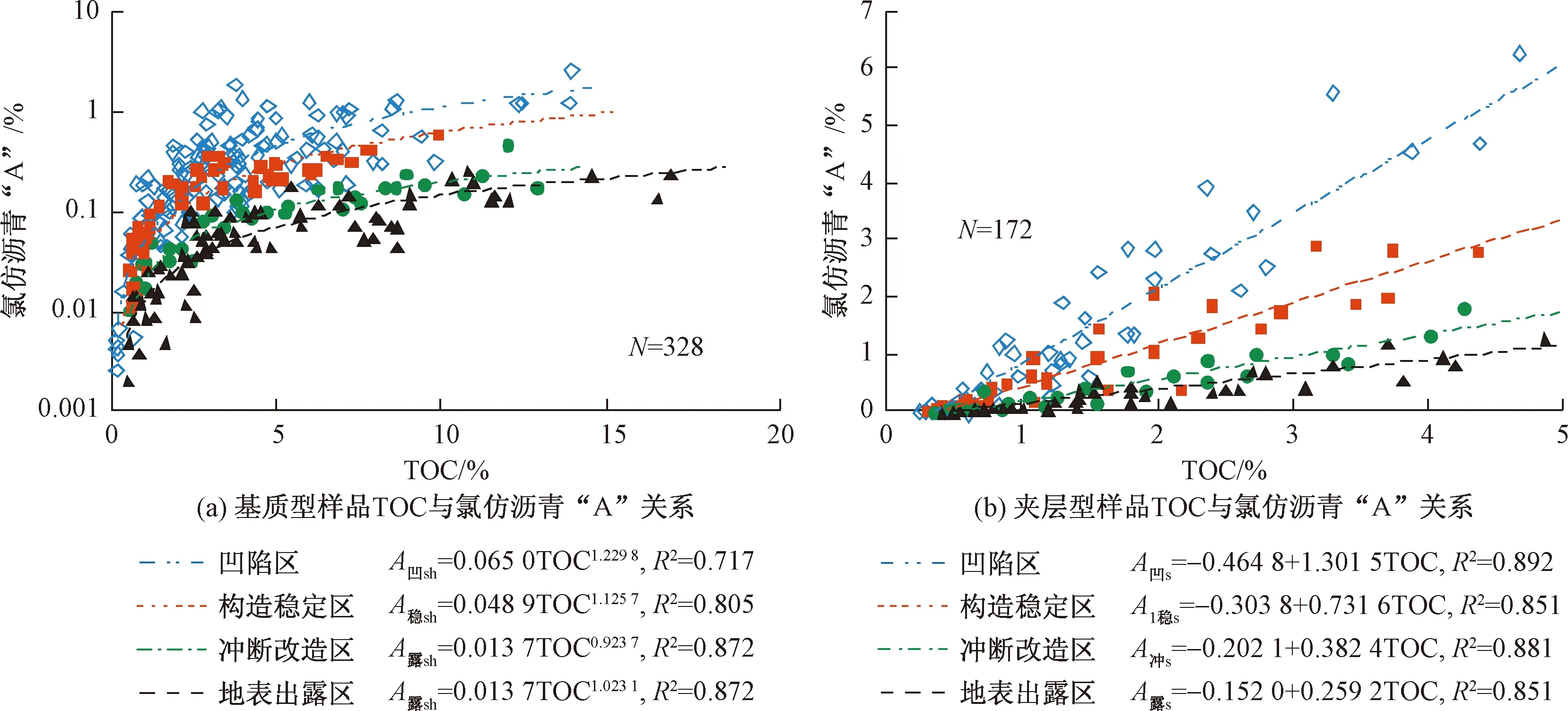

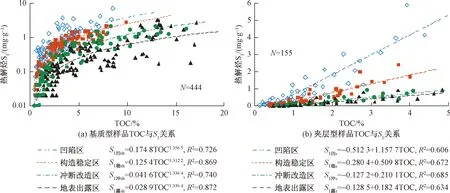

3.2 页岩油散失量表征

相对于吸附烃而言,地质历史过程中游离烃更易散失。研究中为了解决页岩油绝对散失量难以确定的问题,提出了相对保存系数的概念,即将页岩油散失量的研究核心转化为保存系数权重赋值合理确定的问题。将保存条件最为优越的凹陷区作为标准刻度区,认为页岩油基本无散失,保存系数权重赋值取1.0。为了减少保存系数权重赋值的人为因素影响,选取了研究区不同构造区带的典型探井和露头剖面,通过772块泥页岩和327块粉(细)砂岩、碳酸盐岩样品总有机碳 (total organic carbon,TOC)、岩石热解S1和氯仿沥青“A”3类4 300余项系统测试分析,基于数理统计分析,建立有机质丰度与含油率量化关系,在此基础上,进行不同单元、不同岩相页岩油的散失量评价。不同岩相岩石的有机质丰度与含油率(热解烃S1、氯仿沥青“A”)相关性分析认为,无论是基质型岩相,还是夹层岩型岩相,样品的可动烃含量均表现为随有机碳含量增高呈增大的趋势(图5、图6)。不同岩相类型页岩油样品的有机质丰度与含油率之间的量化关系存在明显的差异:基质型岩相有机碳含量与含油率两者呈幂函数关系,基层型岩相有机碳含量与含油率两者为线性关系,不同保存单元内相同岩相的页岩油含油率随有机碳含量的变化特征也存在一定差异,反映出保存条件优劣是造成地质历史过程中页岩油散失及古今岩石含油率变化的重要因素,保存条件越好,岩石含油越高。同时,不同岩相储层储集空间与孔隙结构对页岩油可动烃含量具有明显的控制作用,夹层型页岩油以游离态赋存形式为主,因而散失作用更加明显。

A凹sh为凹隐区基质型岩相氯仿沥青“A”含量,%;A稳sh为构造稳定区基质型岩相氯仿沥青“A”含量,%;A冲sh为冲断改造区基质型岩相氯仿沥青“A”含量,%;A露sh为地表露头区基质型岩相氯仿沥青“A”含量,%;A凹s为凹陷区夹层型岩相氯仿沥青“A”含量,%;A稳s为构造稳定区夹层型氯仿沥青“A”含量,%;A冲s为冲断改造区夹层型岩相氯仿沥青“A”含量,%;A露s为地表露头区夹层型氯仿沥青“A”含量,%;TOC为有机碳含量,%图5 博格达地区芦草沟组不同评价单元有机碳含量与热解烃S1关系Fig.5 Function of organic carbon and pyrolysis hydrocarbon S1 in different evaluation units of Lucaogou Formation in Bogda area

S1凹sh为凹陷区基质型岩相热解烃S1含量,mg/g;S1稳sh为构造稳定区基质型岩相热解烃S1含量,mg/g;S1冲sh为冲断改造区基质型岩相热解吸附烃S1含量,mg/g;S1露sh为地表露头区基质型岩相热解烃S1含量,mg/g;S1凹s为凹陷区夹层型岩相热解烃S1含量,mg/g;S1稳s为构造稳定区夹层型岩相热解烃S1含量,mg/g;S1冲s为冲断改造区夹层型岩相热解吸附烃S1含量,mg/g;S1露s为地表露头区夹层型岩相热解烃S1含量,mg/g;TOC为有机碳含量,%图6 博格达地区芦草沟组不同评价单元有机碳含量与氯仿沥青“A”关系Fig.6 Function of organic carbon and chloroform asphalt "A" in different evaluation units of Lucaogou Formation in Bogda area

3.3 保存系数量化赋值

根据建立的不同评价单元(岩相)的有机质丰度与可动烃量化模型,分别将构造稳定区、冲断改造区、地表出露区与标准刻度区进行比对,确定其对应的相对保存系数权重赋值,具体公式为

(1)

(2)

式中:KS1单元ish为某评价单元基质型岩相热解烃S1法相对保存系数权重赋值;S1标准sh为标准区(凹陷区)基质型岩相热解烃S1含量,mg/g;S1单元ish为某评价单元基质型岩相热解烃S1含量,mg/g;KS1单元is为某评价单元夹层型岩相热解烃S1法相对保存系数权重赋值;S1标准s为标准区(凹陷区)夹层型岩相热解烃S1含量,mg/g;S1单元is为某评价单元夹层型岩相热解烃S1含量,mg/g。

为了保证不同评价单元的有机质丰度与含油率量化关系比对样本点具有代表性,需根据不同岩相类型的有机碳含量分布特征,选取合理的TOC比对区间(m,n]和比对间隔inter,进而确定比对样本点及样本数N,取样本点相对保存系数权重赋值的算术平均值作为相应评价单元对应岩相的保存系数综合权重赋值,如式(3)~式(5)所示。基质型岩相富含藻类生烃母质,表现为高有机质丰度特征,TOC分布区间为0.35%~17.11%,夹层型岩相虽然自身生成烃量相对较低,但受外来烃充注的影响,也表现出较高的有机质丰度,TOC分布区间为0.14%~5.01%。不同岩相岩石有机质丰度分布特征综合分析,基质型岩相选择TOC比对区间为(1.0,12.0],比对间隔取0.2%;夹层型岩相选择TOC比对区间为(0.5,4.0],TOC比对间隔取0.1%。

(3)

j=1,2,…,N

(4)

j=1,2,…,N

(5)

式中:N为不同评价单元比对样本数;i为某一类评价单元,构造稳定区、冲断改造区或地表露头区;m为TOC比对区间左侧低值,%;n为TOC比对区间右侧高值,%;inter为TOC比对取值间隔,%;K单元ish综为评价单元i泥岩型页岩油保存系数相对权重赋值算数平均值;K单元ishj为评价单元i基质型岩相第j个样本点保存系数相对权重赋值;K单元is综为评价单元i砂岩型页岩油保存系数相对权重赋值算数平均值;K单元isj为评价单元i夹层型岩相第j个样本点保存系数相对权重赋值;j为比对样本数。

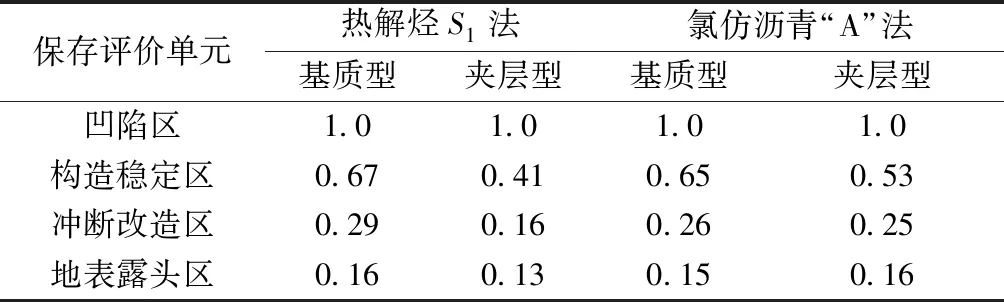

根据不同评价单元不同岩相保存系数相对权重综合赋值公式,确定研究区4类评价单元2种岩相页岩油的保存系数相对权重综合赋值(表1)。研究表明,受博格达山隆升造山作用的影响,芦草沟组不同岩相类型的页岩油在地质历史时期均发生了不同程度的散失,原油散失量可占原始页岩油量的35%~85%,夹层型岩相页岩油以游离态赋存形式为主,散失作用更加明显,同一保存评价单元内其散失量较基质型页岩油偏高。

表1 博格达地区芦草沟组不同评价单保存系数权重赋值Table 1 Peservation coefficients of different evaluation units of Lucaogou Formation in Bogda area

在不同评价单元(岩相)保存系数权重确定的基础上,利用热解烃S1法、氯仿沥青“A”法和含油饱和度法对基质型和夹层型页岩油原始资源量和残留资源量进行评价。结果表明,研究区残留页岩油资源量为14.7×108t,仅为原始页岩油资源量的35%左右。保存条件优劣与页岩油散失对复杂构造区页岩油资源评价会产生重要影响,譬如博格达山北缘米泉地区,虽然原始页岩油资源量丰富,但该区带经历强烈的构造改造,造成了页岩油的大量散失,致使残留页岩油丰度大幅度降低,其仅相当于原始资源量的21.1%。

4 结论

(1)芦草沟组表现为陆源碎屑组分和碳酸盐组分混合沉积特点,发育基质型和夹层型2类10余种岩相;博格达地区构造叠加改造地质结构复杂,保存条件优劣差异大,划分出凹陷区、构造稳定区、冲断改造区和地表露头区4类保存评价单元。

(2)叠合改造盆地复杂构造区的页岩油散失作用不容小觑,地质历史演化过程中会发生不同程度的散失,不同岩相储层储集空间类型与孔隙结构是控制页岩油散失的微观机制,不同构造部位保存条件是控制页岩油散失的宏观要素,建立的不同评价单元基质型和夹层型页岩油的散失量量化评价模型,为复杂构造区残留页岩油资源科学评价奠定了基础。

(3)提出的分单元、分岩相页岩油资源评价方法相对于目前流行的页岩油分级评价方法更加科学,为复杂构造区的页岩油资源评价提供了一种解决思路,对相似地区的页岩油资源评价具有一定借鉴意义。