“银翼杀手”的垂暮

2021-01-13姜振宇

姜振宇

第一个问题是,画面风格为什么会拍成这样?

这个答案是明确的:穷。

导演雷德利·斯科特刚开始拍这部电影时,几乎还是好莱坞里的新人。上一部片子《异形》虽然大获成功,但接手《银翼杀手》时,在账面上拿到的前期投入也不过800万美元。好在导演在此前的剧组里抠搜惯了,不但迅速地接受了 “穷到爆”的现实,而且找到了一种此前确实存在的电影美术风格,来解释拍摄出的画面。这就是“黑色电影”(film-noir,有时也译为“玄色电影”)。

斯科特在刚开始拍摄的时候,对《银翼杀手》的定位就是个快节奏商业片,所以很自然地去美国庞大的B 级片市场里找资源。“黑色电影”原本是“二战”刚结束的时候,在美国烂大街的无数侦探片中,画面风格比较突出的一种。如果用一句话概括这类电影最突出的特征,那就是“硬汉侦探的无能为力”。主人公往往是一个能力、外表和理念都十分硬朗出众的行动派,但在打击犯罪的过程中,总是在不断地产生自我怀疑——不是犯罪分子太强大,而是侦探本人是生活在一个灰色、模糊的世界里:犯罪分子是美丽的,警察局是罪恶滋生的温床,连自己的内心深处也不时涌动着暴力和恶的影子。为了突出这样善恶不分明的主题,“黑色电影”采用了大量特征相当明晰的镜头,比如阴暗的城市背景、黑夜、低光源照明,以及美丽又危险的女性罪犯,等等。

熟悉电影的朋友们可能已经注意到,在这些画面风格基础上,加一点霓虹灯,把侦探换成赏金猎人,再把罪犯换成复制人,《银翼杀手》基本就已经呼之欲出了。事实也正是如此,《银翼杀手》甚至被冠以“技术黑色电影”(tech-noir)流派始祖的荣誉。

当然,凡事不能细想。昏暗的光线、阴雨连绵的小巷、刺眼的霓虹灯、压抑的城市背景,这些场景和道具可比同一时期的《TRON》《终结者》之类的省钱多了。特别是一些做得糟糕的细节,在那样的画面下根本看不清楚。导演其实在《异形》里已经玩过这些套路:刻意把太空里的空间站布置得破破烂烂、昏暗无序,以此掩盖细节和“质感”的不足。

接下来的问题是,导演新加进去的那些画面元素——最主要的就是霓虹灯——到底是什么?

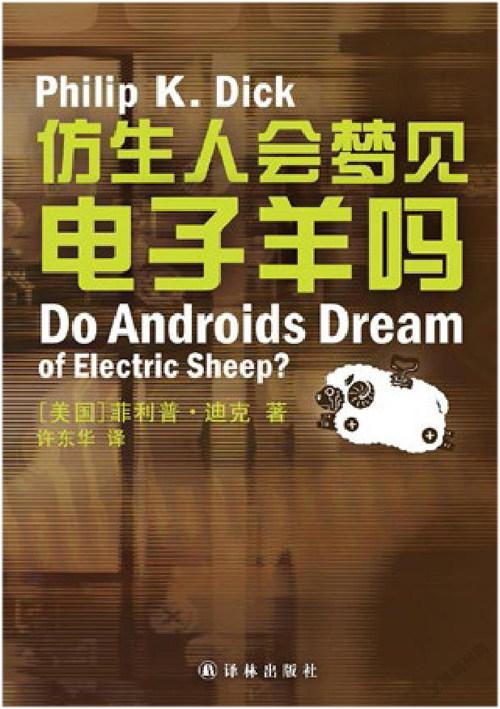

这里终于涉及电影的内容来源。《银翼杀手》的片名“blade runner”源于科幻圈诨名“家庭医生”的生物学家兼科幻作家艾伦·E·诺斯,直译是“刀片跑路人”,一开始指的是非法售卖手术器械的人。内容则来自大名鼎鼎的半疯天才作家菲利普·迪克的《机器人会梦见电子羊吗?》(也译作《仿生人会梦见电子羊吗》)。迪克一辈子都混在美国反对主流文化的各种小圈子里,对各种高大上的美国政府组织、资本家和商业名流都持强烈的反抗和嘲讽态度,对什么是真实、什么是确定性,也抱有长久的怀疑。这些因素倒是和“黑色电影”的气质相当契合,只是原著小说里的主人公原本只是一个天天累到想要躺平而不得的可怜社畜,没那么硬汉罢了。

因此,围绕在主人公身边的霓虹灯,其中“灯”的具体内涵不重要,重要的是霓虹灯所拼成的那些文字、那些无处不在的影像和声音——都是可口可乐那种大公司們打出的广告。

在画面上,这些霓虹灯是唯一的亮色;在内涵上,这些大公司成为唯一不变且唯一确定的东西,也是犯罪分子/ 改造人和侦探/ 赏金猎人所无法反抗的对象。《银翼杀手》中的世界,因此透露出更加丰富也更显得深刻的绝望和无力感。原著作者迪克并没有活到电影上映,但曾受邀请看过样片,他对这样的画面气氛表达了十足的赞许。

当然,这部电影的定位毕竟是一个面向大众的作品,没法把太多天才的神经质呓语放在故事里,所以对原著的改编是大刀阔斧、面目全非的。其中一些关键性的要素,直到拍摄、剪辑乃至上映,都没有完全确定下来。这种做法惹恼了一些人,比如电影的主演哈里森·福特。

作为一个美国人,哈里森对迪克故事里那种亦真亦幻的氛围有着强烈的期许。在他看来,主人公在赏金猎人的身份之下,对自己是否是复制人这个问题,应该止于“怀疑”。一旦对这个问题给出明确答案,那么那种犹豫不决、难以捉摸的氛围就完全失去了,故事也会因此堕落到一个简单的“主人公发现自己也是坏人”的套路里去。在他和其他剧组成员的努力下,在1982 年上映的最初版本里,这个悬念一直保留到了最后。但在后来的若干“剪辑版”里,对“主人公也是复制人”这个点的表达越来越明确。

站在今天回头看,在《银翼杀手》刚刚上映的年代,“赛博朋克”这个概念还没开始流行,最关键的“赛博空间”也只是文学小圈子里几个作者攒出来的私人设定。当时市面上大家熟悉的是另外两个概念,一个是“后现代”,一个是“赛博格”。

简单讲,后现代就是“现代的失败”。人们意识到,即便是在全世界各个最现代化的大城市里,都仍然存在着那种理想化的未来无法渗透的地方。例如当时还没有回归的中国香港,在那时作为最国际化的大都市之一,却有着“九龙城寨”这样一个“神奇”的地方。那里本土的宗族文化、底层社会组织彼此盘根错节,上层政府根本无法直接管理,倒是各个跨国企业成功地在里头打出了广告。

这些地方存在一天,就意味着我们需要去想象一些更不一样的未来。特别是在多元的、别样的、充满活力的未来面前,发达国家的现实生活水平再高,也正隐约透露出某种危机感。“后现代”指的就是这样一个旧的现代秩序行将没落,新的未来世界尚不知所踪的状况。《银翼杀手》中的游移飘荡,“赛博朋克”里的毫无希望,都是这种焦虑感的呈现。

与这种“世界大势”相比,“赛博格”就是一个大家相对比较熟悉的东西了。简单讲就是“人机结合体”,原本是为了让人类脆弱的身体变得更强,从而去适应太空、海底等极端环境提出的想法。这个想法从技术角度看其实并不新鲜,但站在哲学家的立场,就有很大问题:如果人的身体可以被任意改造,那到底改造到哪个部分,人就不再是人了呢?改造后的那种“新人”,是比我们更好还是更糟呢?

迪克在小说里书写的,《银翼杀手》里表现的,都属于最极端的那种。这些“复制人”从基因层面开始,就经过了调整和改造,是从流水线上直接生产出来的。他们的身体更加强悍,但寿命只有短短几年。从外星逃到地球,不过是在鱼龙混杂的地区求得生存。

放在以往,这基本上是天命之子来改革、创世纪,被压迫的新人取代旧人的剧本套路。但在“后现代”的气质感染之下,这些故事表现的,却是在庞大的社会机器面前,个人力量显得太过弱小。主人公既无力去拯救谁,也缺乏改变现实的想法。在电影结尾处,复制人的求生之旅全都失败了。

但这种失败是壮烈的,影片用了5分多钟的画面来描绘最后一个复制人罗伊与主人公之间的“对抗”。夹杂在镜头切换间隙中的原始吼叫,唤起的是数万年前我们这些孱弱的智人在面对尼安德特人时,所感受到的永恒恐惧。

从群体上看,我们现今的生活也许能够勉强维系到下一个世纪,但在个体上,罗伊那段著名的即兴台词,表达的是我们所无法回避的局限:

“我所見过的事物,你们人类绝对无法置信。我目睹战舰在猎户星座的端沿起火燃烧,我看着C 射线在唐怀瑟之门附近的黑暗中闪耀,所有这些时刻,终将流失在时光中,一如眼泪消失在雨中。死亡的时刻到了。”

作为续集,《银翼杀手2049》放弃了那些强有力的思考、情绪和对抗,转而尝试用情节、人物与画面,来填充根基处的空洞。这种尝试显然不负众望。特别是新一代导演居然开始认认真真地去搞背景设定,勤勤恳恳地去全方位展现自己在拍电影这件事情上的强大实力——大色块的画面很棒,情节设计很棒,主人公的情绪流动也很棒。但是!电影之外的现实,怎么办呢?现实之后的未来,怎么办呢?

小说也好,电影也罢,在炫目的画面、震撼的奇观之外,科幻作品有一点是共通的,那就是真诚——当你忧心于疾速改变当中的生活,当你直面现代科学所揭示的庞大宇宙,当你意识到自然课本上书写的乃是渺小人类对终极规律发起的探索与挑战,作为一个科幻迷、一个科学世界里的小小个体,你很难不显得真诚。但如果“赛博朋克”已经堕落为一种风格,“人的边界”限于老生常谈,“我”关于“我”的怀疑,也自半个世纪前就并无寸进,更多的故事,也不过是故事而已。

有趣的是,在遥远的东方,许多人也开始写关于赛博格、人类进化,以及未来世界的故事了。