故宫里的“丝路使者”

2021-01-13王朝辉

王朝辉

“沙漠之舟”骆驼,成群结队行走于一望无际的茫茫沙漠中,它们的蹄足踏遍中西交往的陆上丝绸之路,成为当之无愧的“丝路使者”。

在不同的历史时期和地域,长相憨厚又不失可爱的骆驼曾有很多不同的名字——橐(tuó)驼、橐他、橐它、骆驮等。这些名字大多是依据骆驼独特的驼峰而定的。在《汉书·司马相如传》中就有“橐驼”一说,唐代的颜师古将其注解为:“橐驼者,言其可负橐囊而驼物,故以名云。”这句话的意思是说骆驼有驼峰能驮物,因此得到了橐驼这个名字。

无论是汉代时张骞出使西域开启了丝绸之路的贸易,还是盛唐时期安西、北庭等都护府的设置,一支支驼队驮载着大批商品往来于联络中西文明的交通大动脉——丝绸之路上,骆驼从来都是商队中不可或缺的运输工具。随着骆驼的形象深入人心,历代能工巧匠纷纷运用各种精湛的技艺生动展现它们的风姿。

故宫博物院中收藏了大量骆驼形象的珍贵文物,它们造型各异、用途多样,在展现骆驼生动形象的同时,也表现出了很多代表中西方交往的鲜活要素,从侧面反映了古代陆上丝绸之路的繁荣景象。

东汉时期,骆驼形象大多出现在印玺上的印钮部位,成了大汉天子册封地方官员的见证。与龟钮印玺、蛇钮印玺不同,驼钮印玺通常是我国西北地区的少數民族官员用的。

在驼钮印玺的印文中,往往会说明印玺的朝代、使用者的民族和官职这几项信息。例如故宫博物院收藏的这枚汉代“汉青羌邑长”驼钮铜鎏金印,就表明了持印者是东汉时期一位青羌族的高级官员。驼钮印玺,自汉代开始,一直沿用到了魏晋时期。

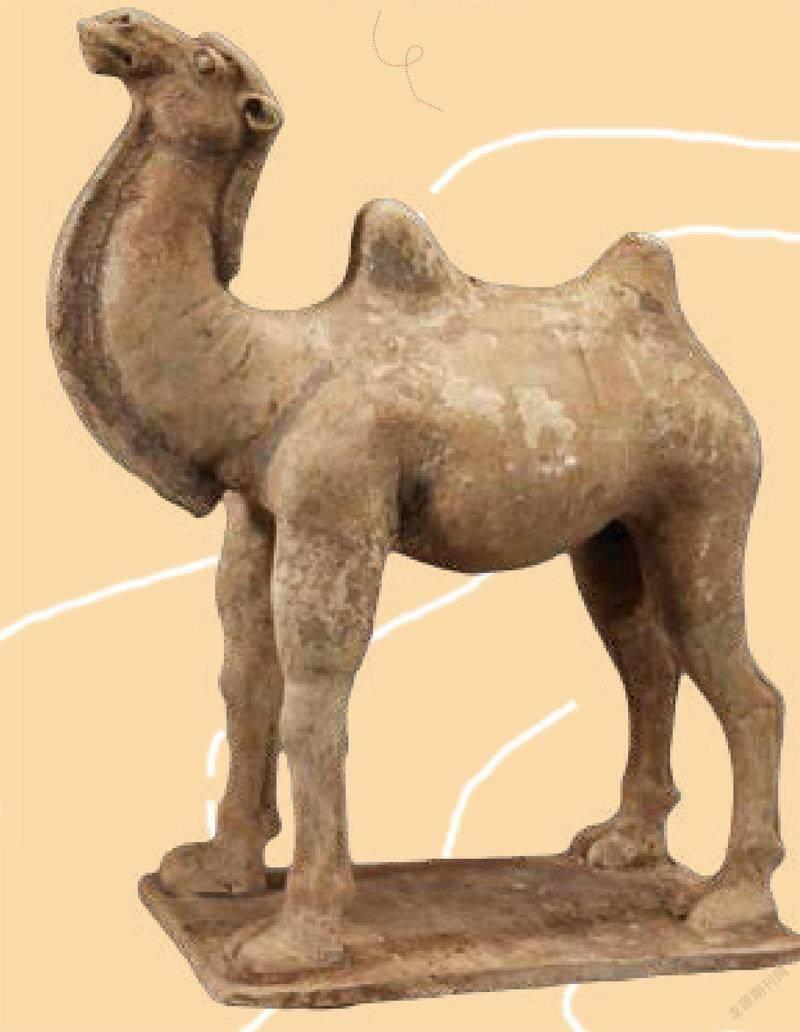

到了大唐盛世,随着陆上丝绸之路的蓬勃发展,骆驼越来越多出现在人们的生活中,它的形象也更加深入人心。于是,大量的骆驼陶俑成为这个时代的标志物。

从工艺上看,骆驼陶俑主要采用了两种形式:彩绘陶和彩釉陶。前者在素陶上略施彩色颜料来展现骆驼的古朴,后者则用彩釉使骆驼焕发生机。故宫博物院里的骆驼陶俑,小的大约0.6米高,大的大约1米高。它们以逼真的形态,成为中国古代陶塑发展史中的杰出典范。

汉代“汉青羌邑长”驼钮铜鎏金印

唐代陶画彩骆驼

清代康乾盛世时,各国使节纷纷来朝拜,他们带来了诸多域外的奇珍异宝,其中就有不少骆驼造型的宝贝。例如故宫博物院收藏的这座铜镀金骆驼驮亭式转人钟,在这座兼具走时、报时、奏乐功能的英国钟表上,建筑的四角有高大的骆驼驮起硕大的钟亭。这座钟表用骆驼装饰钟亭的柱基,造型新颖,异域风格明显。

作为享有“沙漠之舟”美誉的骆驼,顽强的生命力使它能耐受沙漠中恶劣的气候。驼峰是骆驼具备惊人耐力的有力保障——骆驼在饥渴时,消耗的能量主要来源于驼峰内储存的脂肪,另外,驼峰间还可以装配鞍毯,供人们骑乘或装载货物。

人们得到了骆驼的帮助,也用心塑造着它多样的形态。故宫博物院收藏的骆驼文物中,有的站姿挺拔,有的默然低头,还有的跪卧小憩,构成了一幅幅鲜活生动的场景。当然,这其中站着的骆驼是最多的,这也是骆驼在一天中保持时间最长的姿态。

如果你仔细观察骆驼休息时的状态,会惊奇地发现:它四腿跪地,前肢与后肢在关节处呈相反的方向弯曲!这种姿态的骆驼在故宫博物院的藏品中多见于雕塑类文物。例如这件唐代的陶骆驼,表现了一头骆驼跪卧小憩的场景。骆驼为什么如此休息呢?一方面,它会对可能遭遇到的危险时刻保持警惕,另一方面,跪卧的姿态降低了身体重心,能使它有效抵御风沙的侵袭。

唐代陶骆驼

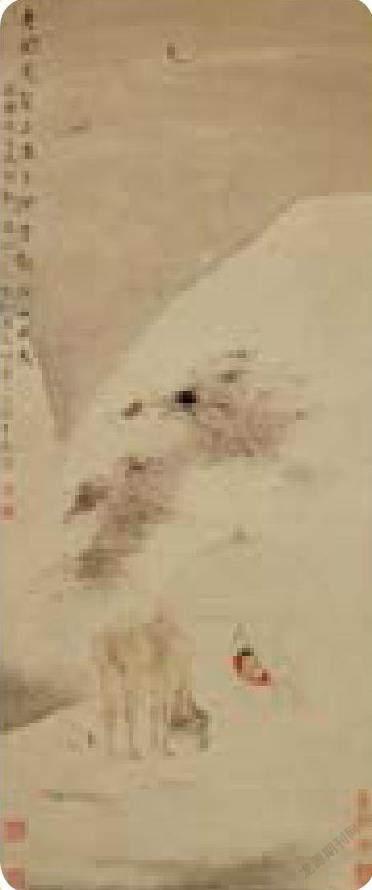

清代 华喦寒驼残雪图轴

骆驼以极强的生存能力著称,即使在不饮水、不进食的情况下仍能存活几十天之久。长时间处于饥渴状态的骆驼会不断消耗自身的脂肪和水分,体重会随之减轻,而一旦找到食物和水源,它又能在极短的时间内把消耗的脂肪和水分补充回来。

你看,在清代著名画家华喦(yán)的画作《寒驼残雪图轴》中,在雪山脚下,有一头枯瘦的骆驼正在寒风中低头吃雪,帐中有高鼻、鬈发、浓须的西域人正向外关注着骆驼。这幅画中的骆驼,正是靠吃雪来补充水分呢。

中國最早是在内蒙古、新疆、甘肃和青海等地方的荒漠、半荒漠地带驯养双峰骆驼的,这些地方也是亚洲驯养双峰骆驼最早的地区。隋唐时期,随着陆上丝绸之路的发展,双峰骆驼成为中原地区与西域各国互通往来的“使者”,而工匠们也通过自己的巧手铭记下了这些灵动的骆驼形象。

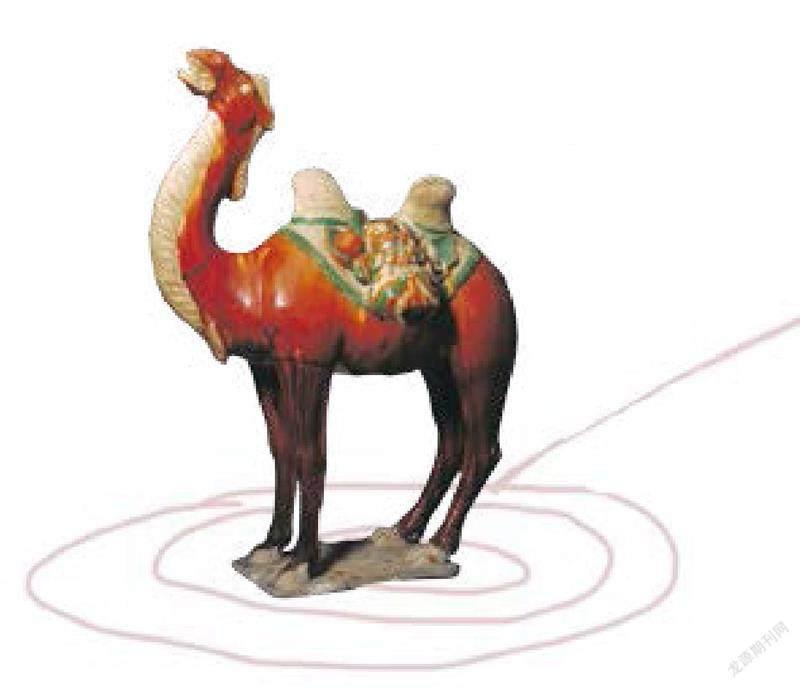

唐代三彩骆驼

故宫博物院收藏的这件三彩骆驼陶俑无论是从造型还是从烧造工艺来说,都展现出了极高的水平。你看驼峰那里,工匠们除了精心构思了鞍毯、驼囊及胡瓶等装饰物外,还突出了双峰的左右摆幅,极具跃动之感。

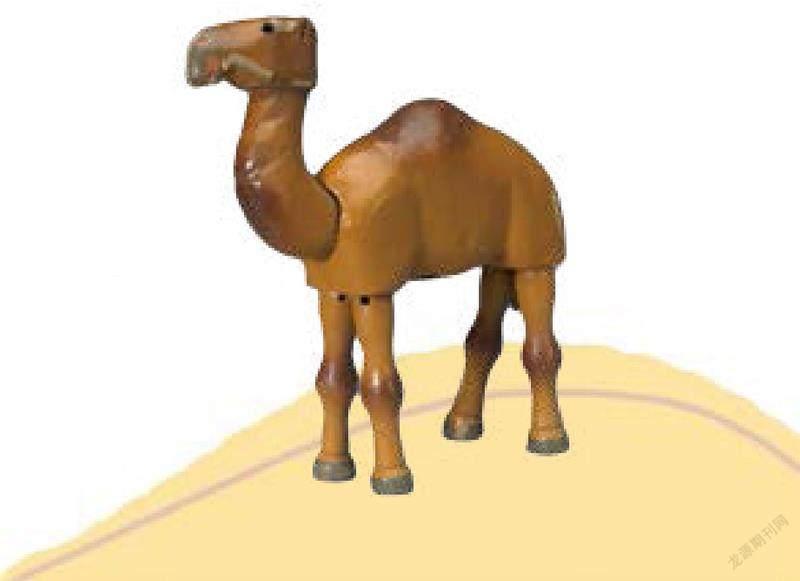

单峰骆驼不是很常见,虽然目前它们大多生活在非洲和西亚地区,但是在历史上,也曾零星出现在我国的中西部地区,因此,文物中也留下了它们的身影。

故宫博物院中就收藏有一件木质的单峰骆驼文物,它体形小巧,憨态可掬,头、颈和四肢均可转动,应该是清代宫廷中孩童的玩具。

单峰骆驼原产于印度、北非及亚洲西南部,肩高约两米,比双峰骆驼还要高大些,是典型的舶来品。很多历史文献中都有单峰骆驼的记载,例如《汉书·西域传》中说大月氏国“出一封橐牥(fāng)”,这里的“一封橐牥”就是指单峰骆驼;又如《新唐书·吐蕃传》说吐蕃“独峰驼日驰千里”,这里提到的“独峰驼”也是指单峰骆驼。

胡人很爱它

清代 三彩骑骆驼俑

与骆驼关系最为密切的人,当然是来自西域的胡人了。在大唐盛世,一件件陶俑见证了骆驼与胡人之间和谐的关系。这件三彩骑骆驼俑就是其中具有代表性的一件。在两个驼峰之间骑坐着一位男子,他深目高鼻、络腮胡须,头戴高帽,身着褐色翻领、绿色窄袖的短衣,足蹬高筒靴,从相貌和衣着可以判断出这是一位来自西域的胡人。胡人骑坐在骆驼之上,造型生动传神,展现出当时中原与西域各国的频繁往来。

贸易要靠它

在故宫博物院收藏的《清明上河图》卷中,有一支驼队格外引人注目。它出现在北宋汴京内城的东角子门下,有序的队列已融入熙熙攘攘的人群中。

在北宋时期,汴京已经成为中国北方地区的商业中心,多种多样的商品行销全国乃至海外。那时,骆驼在汴梁城内已十分常见,它们或是运输官方物资,或是驮载民间商品,成为人们生活中必不可少的伙伴。

无论是对千里迢迢来到汴京进行丝路贸易的商旅,还是对以本地小本买卖为营生的商贩来说,骆驼都是商品流通的有力保障之一。不仅在北宋时期,骆驼在古代很长一段时间都代表着社会经济的蓬勃发展与繁荣,是陆上丝绸之路贸易往来的重要交通工具。