宋代学校诏令颁行与教育发展论析

2021-01-13潘浩

潘 浩

(1.淮阴师范学院高等教育研究中心,江苏淮安223300;2兰州大学文学院,甘肃兰州730000)

宋代是中国传统文化全面繁荣和高度发展期,如陈寅恪先生所论“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”[1]。作为“宋型文化”的特质之一,宋代学校教育在经济文化繁荣的同时也日益显露出其成熟的一面。宋代诸帝所推扬的学识与实用的国家思维直接影响了有宋一代教育政策的制定与实施。从宋太祖建隆元年至宋末帝祥兴二年(960—1279),宋代诸帝发布关涉学校教育之诏令约176条,其中北宋约118条,南宋约58条,超过了宋以往的任何一个朝代[2]6238‐6266。宋代学校诏令有着鲜明的文体类别和内容特征,集中反映了国家发展学校教育、培养人才的政策、措施及需求。学校诏令不仅是宋政府“仁政”思想和“尚文”政策的重要载体,而其本身也是研究宋代国家与学校教育关系的有效途径。

前贤对宋代学校诏令与宋代教育发展多有论及。苗春德《宋代教育》[3]、袁征《北宋的教育与政治》[4]、李弘祺《宋代教育散论》[5]等著述,对北宋三次兴学运动、科举考试、教育举措等均有探研。然而,以上之著述对诏令的文本解读及其所蕴含的国家意志、政策执行、教育内容范畴等方面,仍失之过简。学校诏令作为探究宋代国家和教育关系的有效载体,其内容意蕴如何?对教育发展产生了何种影响?对当前高等教育综合改革有哪些有益的启示?笔者认为,这些问题仍有进一步探讨之必要。

一、文体:国家意志的集中凸显

诏令类文体是指古代社会以“王言”即皇帝命令为主的下行公文,也包括那些官方命令性质或告示、晓谕天下民众的文体[6]。依《皇帝与皇权》所述,宋代诏令分内制与外制两种。制旨不经外朝者称内制,后妃、亲王、公主、宰相、节度之封,皆用之,由翰林学士起草;制旨之宣布于外朝者称外制,拜罢百官之用,以中书舍人、知制诰掌理[7]。

按宋人无名氏辑录的《宋大诏令集》划分,宋政府颁布与学校教育有关之诏令,常见者有诏、御笔手诏、敕等[8]1‐88。

诏,一般为骈体四六,也兼散体,由翰林学士草拟。在宋代政府发展学校教育的措施中,使用最多的行政公文是诏。如天圣二年(1024),为“笃进厥学”,宋仁宗发布《劝学诏》:

学犹殖也,不殖将落,逊志务时敏,厥修乃来。朕虑天下之士或有遗也,既已临轩较得失,而忧其屡不中科,则衰迈而无所成,退不能返其里闾,而进不得预于禄仕。故常数之外,特为之甄采。而狃于宽恩,遂隳素业,颓弛荀简,浸以成风,甚可耻也。自今宜笃进厥学,无习侥幸焉[2]6238。

诏文明确传递北宋政府对士子修习学业所持之态度。一句“学犹殖也,不殖将落”,既道出修习学业的内在机理,也颇见宋政府对士子的爱惜与勉励之情味。诏文否定了“颓弛荀简”“不精于学”等不良修业风气,认为其“甚可耻”。通篇简于典事,在句式上,四句、六句与长句相间,既有助于增强宣读之效,又极具典谟简古之气。再如南宋孝宗淳熙四年二月(1177)所颁《幸学诏》:

敕:昔我艺祖,肇造帝室,礼乐征伐,犹未遑暇,乃开基之月,首幸国学,越二年又幸。既宏先圣先师之宇,复审象而为之赞。本源治道,厥有深旨。然则扫五季之陋,削诸侯之僭,垂万事之统,不在斯文乎!列圣相承,遂为家法。太上中兴,开设学校,乘舆临幸,儒术益光。肆朕纂图,储精稽古,宪章祖述,夙夜不敢忘。爰以仲春,谒款先圣,躬释蔡之礼,阐《中庸》之义。臣工列侍,多士济济,洙泗遗风,俨然在目,朕甚嘉之。明扬训辞,尚迪朕志。夫孝于事亲,忠于事君,学之本也;业精于勤,行成于思,学之序也。圣贤复起,不易斯言。子大夫其念哉!当为君子之儒,毋慕人爵之得。使予尊德乐道之心著,化民成俗之效行,光于祖宗,对于慈训,斯无负于乐育,在汝等勉之而已。故兹诏示,想宜知悉[2]6263。

《宋史·孝宗本纪》卷三四交代了诏文颁布之背景,“四年二月乙亥,幸太学,祗谒先圣,退御敦化堂,命国子祭酒林光朝讲《中庸》。下诏。”[9]诏词对“太上中兴,开设学校,乘舆临幸,儒术益光”极尽推崇之能事,而“夫孝于事亲,忠于事君,学之本也;业精于勤,行成于思,学之序也”又流露出切中之意和崇敬之情。诏文还对“君子之儒”进行释读。皇帝以身作则,其希冀国家改革兴学之心跃然纸上。

御笔手诏,又称御笔或手书,通常由皇帝亲自撰写,文辞多为散体。一般宰辅、亲王等直陈、请事或有特别属意之事,或降御笔手诏[10]。以御笔手诏处理政事始于神宗朝,神宗朝御笔虽多,却并不合法,至徽宗朝,政府制定违御笔法,御笔手诏随之变成了合法诏书。如政和三年(1113),太学生多“私试程文”,一时文章流于绮丽浮靡,词烦理寡,为害甚剧。闰四月三日,宋徽宗下《考校程文官降官御笔手诏》,提倡王安石“新学”,对太学“程文流弊”做出应对。《宋大诏令集》卷一五七载:

稽若前古,圣人法言,旨远言近,文直事该,故典谟训诰,微显阐幽,宏深灏噩,莫可尚矣。肆及后人,文胜于质,华绮支离,去道滋远,朕甚不取。近览太学生私试程文,词烦理寡,体格卑弱,言虽多而意不逮,一幅几二百言,用“心”字凡二十有六。文之陋,于此为甚!夫积于中既深,则发于言必厚;学无根本,词必浮靡。可令太学辟师儒校试考选,日后有犯,辟而黜之;文理纵复合格,亦居下流。使归典要,以称兹意,朕有好爵,与尔縻之。大司成学官各有攷校,不当将上取旨[8]592。

御笔手诏的颁发是北宋后期皇权进一步强化的表现。钩稽此诏,可见徽宗朝对学校,尤其是太学生“私试程文”之关切。为应对程文流弊,徽宗诏谕“令太学辟师儒校试考选”,对私自修习程文者,“辟而黜之”,“纵复合格,亦居下流”,甚至给予降官等较严重地处理,目的是要引导太学生为文,思想上立足王氏“性命之理”,辞采上回归典谟简古之传统。

敕,在文体选用上,有别于诏和御笔,多为晓谕民众,告示天下之用。宋初,经由中书门下颁布的命令,一般称为“敕”,元丰改制后,则专指由中书省取旨、门下省审驳、尚书省执行的命令。宋代的“敕”,分敕榜和敕书两种,均需宰相按押,才可施行。如大观年间(1107—1108)徽宗发布《赐修武郎赵子噩奖谕敕书》,对修武郎赵子噩及其子进行褒奖。慕容彦逢《摛文堂集》卷三载:

朕恢建黉宇,聚众姓而教之。惟汝三子年尚幼也,而能通诵群书,與夫八行八刑之文。小子有造,在于属籍义方,盖有自矣,朕用汝嘉[2]6249。

此类皇帝颁行给臣僚的文书,宋政府曾多次予以下发,起到赏赐和告示天下的作用。

诏、御笔手诏、敕书等,原则上“非经二府者,不得施行”[11]。但在使用过程中,诏、御笔、手诏与敕书的界限范畴并不十分清晰。在发展学校教育过程中,宋代诸帝更多地使用诏,也时用御笔、手诏或敕书,名称虽异,但性质相同,都是帝王意志的体现。

二、内蕴:兴学育才的多重表现

依《宋代诏令全集》统计,两宋皇帝先后共颁布了约176条与学校有关的诏令。北宋诸帝累计约为118条,具体为:宋真宗3次,宋仁宗5次,宋神宗20次,宋哲宗7次,宋徽宗82次,宋钦宗1次。

表1 北宋诸帝发布学校诏令数量及内容

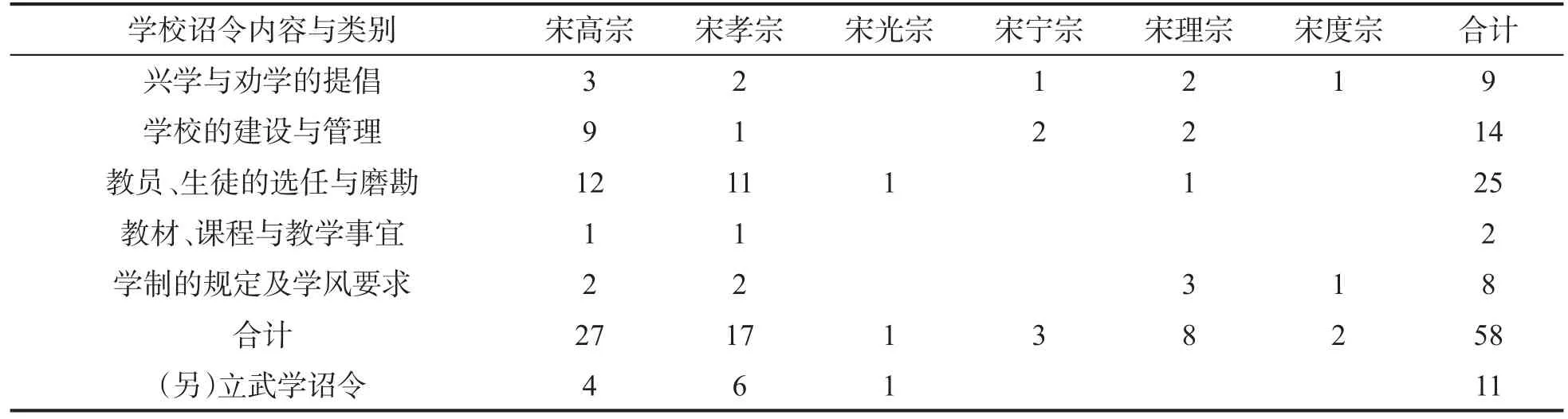

表2 南宋诸帝发布学校诏令数量及内容

南宋诸帝发布学校诏令约为58次,其中宋高宗27次,宋孝宗17次,宋光宗1次,宋宁宗3次,宋理宗8次,宋度宗2次。

从两表的统计来看,学校诏令的主要内容包括:全国范围内兴学与劝学的提倡,学校机构的建设与管理,教员、生徒的选任与磨勘,教材、课程与教学事宜,学制的规定及学风要求等,较全面地反映了宋朝诸帝对学校教育关注的重点及其制定政策的依据。

第一,兴学、劝学的提倡是宋政府发展学校教育的前提。两宋约有21条劝学、幸学之诏令,其中北宋时期12条,南宋时期9条,约占整个学校诏令的12%。从北宋仁宗天圣《劝学诏》、神宗元丰《劝学诏》、徽宗崇宁《兴学校诏》,到南宋高宗绍兴《幸太学诏》、孝宗淳熙《幸学诏》、宁宗嘉泰《幸学诏》、理宗淳祐《幸学诏》、度宗咸淳《幸学诏》,宋代诸帝在兴学养士上不遗余力,虽然兴学改革几经波折,但由于宋政府的大力倡导,加之诏令作为制度保障,学校教育在宋代获得了前所未有的发展时机。

第二,学校的建设与管理是宋政府发展学校教育的基础。两宋共有约45条诏令涉及学校的建设与管理,其中北宋31条,南宋14条,约占整个学校诏令的26%。宋代学校的建设与发展与宋政府在人、财、物力上的鼎力支持密切相关。元丰六年(1083),神宗下《拨钱與成都府赡生员诏》,给予成都府州县学物资支持。崇宁三年(1104)徽宗颁布《付辟雍诏》,昭告全国推行“原熙丰三舍之令”,并以“国之郊作辟雍”,恢复建置学校,以涵养士子。同时,又改辟雍司成为太学司成[2]6244,进一步加强对学校的控制与管理。此外,宋政府还建立了诸多临时学校,并允许皇亲重臣根据需要添置学舍,如元祐八年(1093),哲宗颁发的《亲王旧第置学舍诏》。这些临时学舍对有宋一代学校教育的繁荣发挥了重要的作用。

第三,学校教员、生徒的选任与磨勘是宋政府发展学校教育的核心。两宋约有74条诏令关涉学校教员和生徒选任,其中北宋49条,南宋25条,约占整个学校诏令的42%。宋政府建立了较为完善的教员与生徒选拔制度、致仕制度、差遣制度、酬劳制度、考课制度和磨勘制度,形成了科举试补法为主,荐补法、荫补法为辅的选拔制度,从而在一定程度上保证了公平竞争,选拔了大批出身寒微的有用人才。如元丰元年(1078)《选有学行举人充州县学教授诏》就凸显了国家在选人用人上的严格把控,关注选贤举能。同样,南宋淳熙五年(1178)颁发的《太学补试避亲诏》也在一定程度上反映当时人才选拔的公正环境。而这些经由选拔入仕的布衣,多有高尚气节,并高扬理想人格,他们对赵宋王朝的经济、社会、文化发展均产生了较大的推动作用。

第四,教材、课程设置是宋政府发展学校教育的关键。约有13条诏令,其中北宋时期11条,南宋时期2条,约占整个学校诏令的7%。学校教育中,教材及课程设置最能反映统治者的意志,也是最高统治者希望学校教育在国家政治生活中扮演何种角色的问题。有关宋代国子监、太学、州郡学、县学、乡学的教育目的、课程设置、考试方法和遴选之法,是宋代学校诏令关注较多的问题,也是宋代政府发展学校教育的关键问题。如政和八年(1118)为保持王安石“新学”的统治地位,徽宗采纳新党之见,下《天下学校诸生添内经等御笔手诏》重新厘定大小经书之所指,大经即《黄帝内经》《道德经》,小经为《庄子》《列子》,学校诸生只能在既定的范围内进行修习研读。宋政府在对学校诸生进行教育引导的同时,进一步强化了对读书人思想文化的控制。

第五,对学制的规定和学风的提倡是宋政府发展学校教育的内在要求。两宋共有23条诏令,其中北宋时期15条,南宋8条,约占整个学校诏令的13%。宋政府不仅制定了新的学制,并且对太学及相关州学的学风、文风进行改进和引导。徽宗崇宁五年(1106)《学制诏》、高宗绍兴二十四年(1154)《国子学生住学实历打食不及一年者取解事诏》均是对学制的要求。为正“文道”传统,北宋天圣七年(1029),仁宗宣《令礼部申饬学者毋为浮夸靡曼之文诏》,责令礼部整饬文风浮靡流弊,诏令成为宋政府“明先圣之道,正文风流弊”的重要遵循。

如前所述,学校诏令的内容意蕴,不仅反映了宋政府视学校为施行“仁政”的有效载体,同时也体现了在宋政府的治理下,宋代学校教育快速发展所获得的政治空间和文化基础。

三、特点:完备制度的功能承载

宋代学校诏令的拟定、颁行与实施,在宋代中央决策制度和运行机制中也呈现出鲜明的功能特征。

其一,诏令映照了宋政府对发展学校教育和培养人才的关切。学校诏令作为教育范畴内至高无上的权力话语,其起草、颁布与下达,均有着十分严格的程序。虽然在“右文”的两宋时期,伴随着士大夫的崛起,皇权无论在观念上还是在实际政治生活中均有所弱化[13],但不可否认的是很多情况下皇帝仍拥有最终决定权。宋代诸帝,尽管在位时间不同,施政个性和理念也存在诸多差异,但大多对学校教育与人才选拔投以深切关注,通过学校诏令对学校教育事业给予政策支持和行为规范。诏令不仅使学校教育成为政府推行“仁政”教化和传播正统思想的工具,也推动宋代成为中国古代学校教育发展的又一高峰。

其二,诏令为“王言”,其具法律条例的内在肌理,效力与政府颁行的《宋刑统》《淳熙条法事类》《庆元条法事类》等律令相类。咸平元年(998)十二月丙午,真宗明确《颁编敕赦书德音诏》推崇诏令的权力话语地位,诏曰:“国家开创以来,诏令所下,年祀寖久,科条实繁。爰命有司,重定厥要,去其重复,分以部门,著为定规,允协中典。宜下颁诸路,与律、令、格、式、《刑统》同行。”[8]556加之诏令便于宣读识记、适应对象灵活、应用范围广等自身特点,其更符合经济社会发展之需。而相较宋初颁布的法典《宋刑统》,其法律条文大多源自《唐律疏义》,有关学校教育方面的法律条文已难以适应宋代经济社会的发展与变化,因此,宋代的教育政策和学校管理的规则,多是通过皇帝诏令来实现的。有论者认为“宋朝法律制度在中国封建社会已达到了相当健全成熟的程度”[14]6,绝非“颂美之词”。

其三,赵宋王朝尤为重视学校诏令的颁行与实施,建立了一套相对细密的颁行执行流程,环环相扣,层次井然。宋政府规定,东、西上阁门司履行承接百官奏章之职,银台司负责全国奏状、案牍,抄录其目,进呈皇帝;通进司则接收银台司与閤门、在京百司的奏牍、表疏等,进呈皇帝后,颁之外廷;登闻院、理检院主要承担接收文武百官与民众奏章之责;进奏院是地方在京设立的奏事机构,负责接收各地的奏章、案牍、状牒等记事目呈报银台司[14]40‐41。宋廷通过严密的文书处理程序,既保证了政令畅达,又突显了皇帝的意旨和地位。此外,皇帝通过召见、访闻、体谅、觐见、上书、诣阙、谏言等方式,逐渐走向政务处理的前台,为学校诏令贯彻执行提供了有力的制度保证。

四、结 语

从中国古代学校发展史的角度来看,宋政府颁布的学校诏令极大促进10-13世纪中国教育事业的发展,尽管教育的发展有其自身的规律性,但政府的干预仍可以促进或限制其发展,并改变其发展方向。从诏令内容来看,北宋政府关注和开展的学校教学活动相对广泛,其中尤以增置学馆、学校管理、选拔人才最为突出。南宋时期由于政府关注点的转移,学校诏令中对武学的提倡明显增多,立武学诏令约占南宋学校诏令的19%。同时北宋时不为重视的一些领域,如学校的封祀活动等,在南宋却得到了一定程度的发展,如南宋孝宗淳熙四年(1177)颁《定两学从祀诏》,从中可窥见学校教育中的某些宗教现象。从诏令的执行效果来看,北宋诸帝更为重视学校教育,学校教育事业在北宋时获得空前发展。南宋时期,政府制定的学校政策主要集中在高宗、孝宗、理宗三朝,后期诸帝颁布的学校诏令相对较少。这种差异,“或许与南宋后期文献的缺佚有关,另一方面也可能与南宋诸帝认识的变化和政府面临的政治军事环境有关”[15]。

不可否认,宋代专制主义中央集权制度的弊端,给学校诏令的运作带来了诸多消极影响,存在着明显的局限与不足,但学校诏令在教育发展中的成就、作用、经验及教训,却较为系统地回答了政府政策制定、实施对教育发展进程的影响等诸多问题,对当前高等教育综合改革仍具借鉴意义,值得进一步总结与研究。