《孙子兵法》与《三国演义》对谋攻思想的互助解读

2021-01-13颜震

颜 震

杜贵晨等学者认为,《三国演义》推崇孙子,写人论事体现了《孙子兵法》的用兵思想。①杜贵晨、周晴:《试论〈三国演义〉为通俗小说体兵书》,《学术研究》2013年第6 期,第134 页。从很大程度上讲,罗贯中是在《孙子兵法》的指导下创作《三国演义》的。三国的主角之一孙权是孙子的后代,《三国演义》与《孙子兵法》有着不解之缘也是必然的。

《三国演义》用生动的故事演绎出了非凡的谋略智慧和高超的军事思想,为人们所津津乐道;而《孙子兵法》思想深邃,智慧超群,谋略高妙,但因其理论性太强而不为一般读者所喜闻乐见。《孙子兵法》参与《三国演义》的文本建构,而《三国演义》形象生动地阐释《孙子兵法》,彰显了作为中华优秀传统文化典型代表的《三国演义》与《孙子兵法》的互文性。篇幅所限,本文仅从谋攻思想的角度来探讨二者之间的互文性。

一、《孙子兵法·谋攻篇》重在阐释谋攻理论

所谓谋攻,就是谋略制胜,孙子专设了《谋攻篇》来阐释这一理论。

《谋攻》论述了谋略制胜的理论及其条件。第一部分主要阐释了谋略制胜的理论,第二部分主要讲了谋略制胜所需要的条件。

第一部分阐释谋略制胜理论。谋略制胜的最高境界就是不战而屈人之兵,所以孙子先谈全胜,接下来再谈破胜的坏处和谋攻的好处。

全胜优于破胜。全胜就是不战而胜,破胜就是力战而胜。孙子在国、军、旅、卒、伍的层面上以排山倒海之势阐明:全胜高明,破胜非善。

为什么会得出以上的结论?接下来,孙子就阐明了原因:

力胜,战争成本大。其一,时间拖得长。准备器械要3 个月,堆积攻城的土山还需要3 个月。其二,战争消耗大。兵员损失三分之一,要准备多种装备。其三,效果不理想。费时费力,还不一定能完成作战任务。

谋攻,战争效益好。不通过战争的手段就使敌人屈服,不通过硬攻就占有敌人的城池,短时间内就可毁灭敌国。总之,运用不战而胜的思想来争夺天下,武器不钝弊而利益却可以保全。意思是说,谋攻可以以小的代价换取最大战果。

谋攻虽优,并不是说伐兵、攻城就没有市场。恰恰相反,战争中最多的交战方式还是伐兵、攻城,不战而屈人之兵反倒很难实现,因为谋攻的实施需要满足很多条件。

第二部分讲谋略制胜所需条件。概括起来说,主要包括几个方面:兵力条件,才能条件,指挥条件,预测条件,情报条件,等等。

兵力条件。十倍于敌人就可围困,五倍于敌人就可攻击,一倍于敌人就可分散,势均力敌就可对峙,兵力少就可退却,敌强我弱就主动避开。军事实力弱的一方要是死打硬拼,就会被军事实力强的一方吃掉。这里是说,谋攻要以实力为基础,并且要会灵活用兵。

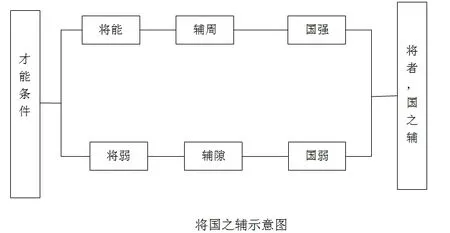

才能条件。将帅是战争的管理者和决策者,他们关乎战争的胜败。有才能的将帅善于管理,军队的战斗力强;精于决策,取胜的把握大。总之,军强,国就强。

指挥条件。国君掌管国政,将帅指挥军事,不能越俎代庖。如果国君干涉军队事务就会造成三个方面的不良影响。其一,縻军。在不该进攻的时候,却命令军队进攻;在不该撤退的时候,却命令军队撤退,就会束缚军队的手脚。其二,惑军。国君不熟悉军队的事务,却干涉军队行政,官兵就会迷惑不解。其三,疑军。国君不知权变,却瞎指挥,军队就会疑虑重重。总之,国君扰乱了军队,就会把胜利拱手让给敌人。

预测条件。战前要对战争的结果进行预测,以之作为决策的依据。预知战争胜负的方法包括五个方面:根据实际情况知道能不能进行对敌作战,懂得在兵力多少不同情况下的用兵方法,上下团结一致,做好充分准备,将帅能力非凡而国君又不干预军队。从本质上说,预测条件就是从决策、指挥、协调、组织、控制五个方面对军队战斗力的考察。

情报条件。谋攻成功与否和对敌我双方信息的掌握密切相关。既了解敌人又了解自己的一方,每次作战都不会有危险;不了解敌人只了解自己的一方,胜负难料;既不了解敌人又不了解自己的一方,每次作战都会有危险。

二、《三国演义》重在用谋攻思想来指导军事实践

《孙子兵法》主张谋略制胜,《三国演义》强调设奇用智,并把这一思想发挥到了极致。辽东太守公孙渊起兵反叛,魏主曹睿与司马懿商讨对策。司马懿谈到了用兵的主张:“兵不在多,在能设奇用智耳。臣托陛下洪福,必擒公孙渊以献陛下。”①罗贯中:《三国演义》,人民文学出版社1998年版,第880 页。在这里,小说借司马懿之口明确提出了“设奇用智”的思想。“设奇用智”是小说的主要军事思想之一,它贯穿于小说的始终,几乎每次战斗都有体现。“奇”是军事术语,它与“正”相对。军事学家姜国柱在《中国军事思想通史》中有较为中肯的论述:“一般说来,先出为正,后出为奇;常法为正,变法为奇;正面为正,侧翼为奇;摆开战场为正,伏兵偷袭为奇;守备为正,突击为奇;等等。”①姜国柱:《中国军事思想通史》,中国社会科学出版社2006年版,第184~185 页。就小说而言,“奇”最为主要的还是指在战争中所运用的谋略。小说中的计谋可以说遍地开花,俯拾即是。

从战略上来说,运筹科学、高瞻远瞩的决策能够极大地推动事业的发展。诸葛亮未出隆中,先作《隆中对》。在诸葛亮看来,刘备要想有所作为,要采取如下的策略:其一,要充分利用皇室血统身份和义气守信的优点延揽人才,发展壮大自己的力量。重视人谋,讲求人和,形成较强的战斗力。其二,立足荆州,进取益州,以此为根据地,立国称帝,与曹操、孙权形成三足鼎立之势。其三,政治清明,任用贤才,发展经济,搞好民族团结,有稳固的后方,联结孙权,寻求外部支持。其四,待时机成熟,从荆州、益州出兵,两路夹击,夺取中原,一统天下。“隆中决策”对形势的把握准确,运筹科学,策略正确,符合《孙子兵法》中的军事决策模型。②颜震:《〈孙子兵法〉中的军事决策模型及应用》,《孙子研究》2017年第4 期,第64~65 页。在诸葛亮“隆中决策”的指导下,刘备集团占据荆州,进而又拿下益州,建国称帝,形成了三足鼎立的局面。而在这之前,刘备、关羽、张飞使出浑身解数,在战场上奋力拼杀,依然是没有立足之地,过着寄人篱下的生活。相形之下,人们可以想见“隆中决策”的远见卓识。

在群雄并起的年代里,对于富有远见卓识的诸侯来说,大权旁落的汉献帝与其说是一位皇帝,不如说是成就功业的助推器。无怪乎,曹操的重要智囊荀彧说:“奉天子以从众望,不世之略也。”③罗贯中:《三国演义》,人民文学出版社1998年版,第114 页。当命运之神眷顾曹操的时候,他毫不犹豫地把握住了这一次机会,并把汉献帝牢牢地掌握在自己的手里。曹操控制着汉献帝,起到了如下的作用:其一,便于发号施令;其二,征伐天下,威力甚大;其三,便于攫取权力。在挟天子之前,曹操官宦不显,只是任过东郡太守等官职,也只是曾被封为建德将军、费亭侯,等等。在挟天子之后,曹操掌握了中央政权,自封为大将军,后又废三公,自任丞相,又被尊为魏公、魏王。在他死后,曹丕干脆就废汉献帝为山阳公,登上皇帝的宝座,建立了魏国。

从战术上来看,谋略的运用可以以小的代价获取较大的战果。首先,调虎离山,创造战机。当敌人处于有利的情况下,就要想方设法把敌人引开,让他们处于不利的情形之下,以便加以攻击。“山”是指敌方的有利条件,是与敌军相抗的凭借。“调”就是通过种种手段给敌人下诱饵,让他们离开“山”从而为歼敌创造战机。《三十六计》“调虎离山”就说:“待天以困之,用人以诱之。往蹇来返。”①李兴斌:《〈三十六计〉新解》,齐鲁书社2009年版,第74、78 页。在孙策平定江东的时候,王朗、严白虎等在会稽城中据守,概不出战。因此,孙策久攻会稽城不下。孙策听从孙静建议,乘夜撤离会稽,在离城二十余里的密林里埋伏起来,同时造成一种孙策带兵袭取查渎的一种假象。王朗、严白虎出城追赶孙策军,遭到了伏击,大败而逃,孙策占领了会稽城。其次,欲擒故纵,击败敌人。为了擒住敌人,故意放走敌人。放走敌人的目的是更好地擒获敌人。《三十六计》中说:“逼则反兵,走则减势;紧随勿迫,累其气力,消其斗志,散而后擒,兵不血刃。需,有孚,光。”②李兴斌:《〈三十六计〉新解》,齐鲁书社2009年版,第74、78 页。马超围长安城十日不下,庞德向马超建议撤兵,让百姓出城打柴取水,乘机混进城里,等待时机,里应外合。马超听从庞德的建议撤兵,庞德连同士卒扮成百姓进入长安城。夜间,庞德放起火来,打开城门,马超率军进入长安,长安被马超拿下。马超用欲擒故纵之计占领长安,避免了重大的伤亡,也大大缩短了进攻的时间。

三、《孙子兵法》与《三国演义》对谋攻思想的互助解读

从微观上来看,《三国演义》在篇章结构、故事情节和人物形象等方面较为详尽地阐释了孙子的谋略思想。限于篇幅,这里只能择要而论。

第一,关于全胜思想。围绕着铲除董卓这一中心事件,《三国演义》写了四件事:第一,丁原伐董卓,以吕布杀了丁原归顺董卓而结束;第二,曹操刺杀董卓未遂;第三,在曹操的倡议之下,十八路诸侯共同讨伐董卓,也没有成功;第四,王允抓住吕布、董卓好色的特点,使用连环计和美人计成功地离间了吕布、董卓,让他们反目成仇,从而除掉了董卓。通过这四件事,罗贯中向人们说明:千军万马和大大小小的战斗奈何不了董卓,而一个弱女子貂蝉却把董卓推上了断头台。毛氏父子对此有一番评价:“以衽席为战场,以脂粉为甲胄,以盼睐为戈矛,以 笑为弓矢,以甘言卑词为运奇设伏。女将军真可畏哉!”③罗贯中:《三国演义》,齐鲁书社1991年版,第81 页。从篇幅上来看,《三国演义》用了7 回来写除董卓。其中,有5 回是硬取,用战争或刺杀手段,没有成功;2 回是智取,写王允运用连环计,取得成功。从成本来看,硬取董卓,损兵折将无数,十八路诸侯内讧、分裂,社会动荡,民不聊生;智取董卓,只用一貂蝉就成功离间了董卓和吕布,并由吕布亲手杀了董卓,没有损失,效果却好。把这些故事和孙子的《谋攻篇》相参看,读者就会很容易地理解孙子不战而屈人之兵的军事思想,具体说就是:全胜优破胜,力胜成本大,谋攻效益好。

第二,关于兵力运用。孙子的用兵思想是:十倍于敌人就可围困,五倍于敌人就可攻击,一倍于敌人就可分散,势均力敌就可对峙,兵力少就可退却,敌强我弱就主动避开。军事实力弱的一方要是死打硬拼,就会被军事实力强的一方吃掉。《三国演义》也基本承袭了这一思想。曹操听荀攸之言派五千骑兵日夜兼程追赶刘备。在当阳县景山附近,曹军追上刘备,奋力冲杀,刘备所率逃难队伍七零八落,张飞救刘备往东而去,同行的只有百余人马。赵云独自一人与曹军厮杀,救出简雍、糜竺、甘夫人、刘禅,杀死曹操五十多员战将。最后,赵云带着刘禅奋力冲围,走到长坂桥幸有张飞据住桥头,挡住追兵。当阳之战,曹军人多势众,敢于冲杀;刘备人少势孤,损失较大;赵云为了救人,来往冲突曹军多次,如若不是曹操爱才,张飞接应,赵云必死无疑。在我方处于不利的情势之下,为了保存实力而不被敌人歼灭,就要主动地避开敌人,等待有机会时再和敌人一决高下。《三十六计》“走为上计”条按语中说:“敌势全胜,我不能战,则必降、必和、必走。降则全败,和则半败,走则未败。未败者,胜之转机也。”①李兴斌:《〈三十六计〉新解》,齐鲁书社2009年版,第193 页。在刘备实力还不强的时候,和对手作战失败或被对手围困,为了保存实力,刘备一般会主动离开,再次寻找战胜对手的机会。吕布进攻他的时候,他主动撤离,向曹操寻求支援。曹操进攻他的时候,他又逃到袁绍处。刘备的逃走是明智的,如果一味死打硬拼的话,说不定他早就成为刀下之鬼了。

第三,关于将帅才能。孙子认为将帅强弱关系到国家的安危。刘备在荆州平叛安民,招贤纳士,训练兵马。尽管文有孙乾、简雍等人出谋划策,武有关羽、张飞、赵云为之厮杀,但还是落魄不偶,事业没有起色。司马徽道出其中原委:“关、张、赵云,皆万人之敌,惜无善用之之人。若孙乾、糜竺辈,乃白面书生,非经纶济世之才也。”②罗贯中:《三国演义》,人民文学出版社1998年版,第296 页。直白地说,刘备缺少文韬武略兼备之士的辅佐。后来,刘备三顾草庐,诸葛亮出山,在诸葛亮尽心辅佐之下,刘备的事业蒸蒸日上。东吴文人武将,人才济济,周瑜、鲁肃、诸葛谨、阚泽、严畯、薛综、程秉、朱恒、陆绩、张温、骆统、吾粲、吕蒙、陆逊、徐盛、潘璋、丁奉。开宾馆于吴会,顾雍、张纮延接四方宾客。内事由张昭,外事问周瑜。周瑜为大都督,总统水陆军马。大小战船七千余只,人数五六万人。在赤壁之战中,周瑜运筹帷幄,指挥千军万马,火烧曹营,击败曹操,形成了三国鼎立的局面。曹操带过兵,打过仗,深知军队的重要性。在刺杀董卓失败之后,曹操就逃到陈留招兵买马,建立了自己的武装力量,夏侯惇、夏侯渊、曹仁、曹洪、乐进、李典成为曹操的得力干将,曹家军就此诞生。后来,曹操在清剿青州黄巾军的过程中又把比较精锐的降卒编为“青州兵”。到了兖州以后,曹操全方位延揽人才。荀彧、荀攸、程昱、郭嘉、刘晔、满宠、吕虔、毛玠成为曹操的谋士,于禁、典韦成为曹操的将领。至此,曹操的军队初具规模,智勇兼备,成为一支劲旅,为横扫群雄、统一北方奠定了基础。

第四,关于军队指挥。孙子说,国君掌管国政,将帅指挥军事,国君不能越俎代庖,扰乱了军队就会把胜利拱手让给敌人。刘备信任诸葛亮时,诸葛亮全权指挥兵马同敌人作战,刘备集团大都是攻无不克,战无不胜,一路凯歌,占据益州,刘备建国称帝。东吴夺走了荆州之地,并杀死了关羽。刘备忘记了君臣之分,执意亲自带兵讨伐东吴,主要是因为刘备要兑现自己的承诺,正如刘备诏书所说:“朕自桃园与关、张结义,誓同生死。不幸二弟云长,被东吴孙权所害;若不报仇,是负盟也。朕欲起倾国之兵,剪伐东吴,生擒逆贼,以雪此恨!”①罗贯中:《三国演义》,人民文学出版社1998年版,第660~661 页。尽管赵云、诸葛亮、秦宓等人劝阻,但是刘备态度坚决,誓要出兵东吴。作为一国之君,刘备应为蜀国的百姓着想,而不应该感情用事去讨伐东吴。再者,带兵打仗并不是刘备的强项。因此,刘备带兵伐吴,失败只是早晚的问题,最后还是被陆逊火烧连营七百里,命殒白帝城。在四出祁山时,李严派都尉苟安押送粮草到诸葛亮驻军之处,由于耽酒误事晚了十日,受到诸葛亮责罚,苟安心怀不满,投降了司马懿。司马懿用反间计,派苟安到成都散布流言,说诸葛亮有称帝之心,后主便命令诸葛亮班师回朝。这时,诸葛亮带领蜀军取得了节节胜利,形势一片大好,后主的命令让诸葛亮的四出祁山功亏一篑。

第五,关于军事预测。孙子认为,战前要对战争的结果进行预测,以之作为决策的依据。预知战争胜负的方法包括五个方面:根据实际情况知道能不能进行对敌作战,懂得在兵力多少不同情况下的用兵方法,上下团结一致,做好充分准备,将帅能力非凡而国君又不干预军队。在官渡之战前,曹操和袁绍在硬实力上悬殊很大,曹操想讨伐袁绍,心里没底。谋士郭嘉从“道”“义”“治”“度”“谋”“德”“仁”“明”“文”“武”十个方面分析了曹操的优势,这十个方面体现在行事方式、道义、管理、度量、谋略、品德、仁爱、明智、文韬、武略方面,这些都是曹操的软实力。郭嘉认为,曹操只有充分发挥主观能动性,克服畏惧心理,才有可能战胜不可一世的袁绍。郭嘉的分析给曹操巨大的鼓舞,为曹操进行官渡之战扫清了心理障碍。曹操正是凭着这些软实力在官渡之战中才战胜了袁绍。战争中,上下团结是取得胜利的保证,而离心离德就会失败。在箕谷之战中,陈式不听诸葛亮的告诫,轻敌冒进,中了魏军的埋伏,幸被魏延所救,陈式五千多人只剩四五百人。《三国演义》写在取得汉中以后钟会、邓艾两人的决策,钟会沿正道攻打进入成都的各个关口,而邓艾则从阴平奇袭成都,用他自己的话来说就是:“以愚意度之,可引一军从阴平小路出汉中德阳亭,用奇兵径取成都,姜维必撤兵来救,将军乘虚就取剑阁,可获成功。”①罗贯中:《三国演义》,人民文学出版社1998年版,第959、790、597 页。邓艾的决策是正确的:其一,钟会从正道攻打蜀国,吸引蜀国的主力,从而把防守的重点放在这里。其二,当时蜀国后主昏庸,姜维受到排挤,人心涣散,防备松弛。其三,阴平地形险要。其四,从小处说,只要冒险过了阴平,剑阁蜀军腹背受敌,拿下剑阁不成问题;从大处说,可以摧毁蜀兵抵抗的意志,一举进入成都。因此,邓艾带领两千多人,不费吹灰之力,占据江油、涪城,又经过绵竹之战拿下绵竹,扫除了进军成都的最后一道屏障,后主刘禅只得投降,邓艾率军进入成都,蜀国灭亡。

第六,关于情报掌握。孙子主张要知彼知己。在战场上,只有了解对手,正确地认识自己,才能扬长避短,找到对付敌人的方法。知敌的主要内容是:其一,了解敌方将领性格特点等方面。这有助于了解敌方将领性格的优缺点及用兵习惯、作战方式,从而找到克敌制胜的方法。在一出祁山之时,司马懿领十五万精兵兵临西城城下。当时,诸葛亮只有老弱病残士兵二千五百人。诸葛亮并没有弃城逃跑,而是在城楼上弹琴,并让城门大开。司马懿见状不敢贸然进城,以为有伏兵,所以他只好带兵离开。诸葛亮空城计之所以能够成功,关键是诸葛亮了解司马懿。诸葛亮说:“此人料吾生平谨慎,必不弄险;见如此模样,疑有伏兵,所以退去。吾非行险,盖因不得已而用之……”②罗贯中:《三国演义》,人民文学出版社1998年版,第959、790、597 页。如果要是换了以勇猛著称的夏侯渊,诸葛亮的空城计恐怕就很难成功。其二,了解敌人的谋略。其三,了解敌方军事部署等情况。在官渡之战中,曹操从许攸那里知道袁绍的粮草屯于乌巢,并且是嗜酒如命的淳于琼在看守,也知道袁绍沿途的驻军情况。据此曹操才轻而易举地到达了乌巢,焚烧了袁绍的粮草,从而撬开了对袁绍作战胜利的大门。

怎么样才能做到知敌呢?了解敌人的主要方式有以下几种:其一,通过间谍了解敌情。当曹军间谍得知兖州守将薛兰、李封出城掳掠,城内空虚时,曹操马上率军夺取了兖州。其二,通过俘虏了解敌情。在一擒孟获时,赵云、魏延抓了几个蛮兵,通过他们了解到了孟获一方的部署情况。其三,通过同敌人在战场上的多次较量来了解敌情。诸葛亮、曹操等人经常在战场上对阵,相互厮杀,久而久之,他们也都了解对手的大体情况。在五界山之战中,诸葛亮抓住了曹操多疑的特点战胜了曹操,诸葛亮事后就说:“操平生为人多疑,虽能用兵,疑则多败。吾以疑兵胜之。”③罗贯中:《三国演义》,北京:人民文学出版社,1998年版,第350、697、606、605 页。其四,通过敌人的纰漏来知敌。张飞在当阳长坂桥上三声大吼喝退百万曹军,曹操以为刘备有伏兵在此,因此不敢追赶。当得知张飞派人把长坂桥拆断后,曹操马上命令追击刘备,曹操就说:“彼断桥而去,乃心怯也。”①罗贯中:《三国演义》,北京:人民文学出版社,1998年版,第350、697、606、605 页。也正是张飞的画蛇添足让曹操断定刘备没有伏兵,所以又率兵继续追赶。其五,通过占卜或预兆来预知敌情。吕范通过占卜得知关羽要弃城而逃,并且还占卜出关羽出逃的方向。孙权做了相应的部署,最后擒住了关羽。曹操率军来小沛进攻刘备,行军时狂风吹折一面牙旗,荀彧、毛玠都认为是刘备要夜中劫寨的先兆,曹操据此做了相应的准备。夜间,刘备、张飞果然去劫寨,结果遭到了曹军的围困,只好各自逃生。

在军事斗争中,要能做到真正地了解自我也是比较难的。不能做到知己的情况主要有以下几个方面:其一,用人失察。战争其实是一门用人艺术,用人的正确与否也就关系战争的成败。诸葛亮以善于用人著称,但是也有失手的时候。诸葛亮一出祁山,用马谡守街亭,街亭失守。其实,马谡也并不是庸才一个。在随诸葛亮征伐孟获时,马谡建议采用攻心战,诸葛亮就采用了他的建议,七擒七纵,最后使孟获心悦诚服,再也没有反叛蜀汉。再者,在出祁山之前,马谡就向诸葛亮建议用离间计让魏主解除了司马懿的职务,为北伐中原除掉了一个强有力的对手。从这两件事上来看,马谡不像刘备所说的那样:“言过其实,不可大用。”②罗贯中:《三国演义》,北京:人民文学出版社,1998年版,第350、697、606、605 页。可是,马谡偏偏在关键时刻犯了致命的错误。用人的复杂性可见一斑。其二,自大自负。自大自负会迷失自我,轻视对手,最终被对手击败。关羽自恃身手不凡,一般不把别人放在眼里。当老将黄忠被刘备封为“五虎大将”时,关羽就对黄忠鄙夷不屑:“……黄忠何等人,敢与吾同列?大丈夫终不与老卒为伍!”③当诸葛瑾到荆州,为关羽的女儿提亲时,关羽勃然大怒道:“吾虎女安肯嫁犬子乎!不看汝弟之面,当斩汝首!再休多言!”④罗贯中:《三国演义》,北京:人民文学出版社,1998年版,第350、697、606、605 页。面对不可一世的关羽,陆逊说:“云长倚恃英雄,自料无敌,所虑者惟将军耳。将军乘此机会,托疾辞职,以陆口之任让之他人,使他人卑辞赞美关公,以骄其心,彼必尽撤荆州之兵,以向樊城。若荆州无备,用一旅之师,别出奇计以袭之,则荆州在掌握之中矣。”①罗贯中:《三国演义》,人民文学出版社1998年版,第620 页。陆逊在他身上用了一计,陆逊的谦卑、尊敬让关羽心花怒放,忘乎所以,对东吴的警惕全然放在了脑后。正是这个原因,荆州神不知鬼不觉地被东吴占领,关羽也一步步被送上了断头台。

总之,《孙子兵法》和《三国演义》是具有互文性的关系。因此,读《孙子兵法》可以更好地理解《三国演义》,而读《三国演义》又可以更深入地学习《孙子兵法》。