困境与转变:1941—1942年华中抗日根据地地方武装建设

2021-01-13张胜

张 胜

全面抗战时期,中共领导下的正规军、地方军、人民武装(即不脱离生产的民兵、自卫队等)(1)1941年11月,中共中央将“不脱离生产的自卫队及民兵”统称为人民武装。参见《中央革命军事委员会关于抗日根据地军事建设的指示》(1941年11月7日),中央档案馆编:《中共中央文件选集》第13册,中共中央党校出版社1991年版,第213页。本文中的“人民武装”多指“不脱离生产的自卫队、民兵”等。三级武装逐步成长壮大,并相互支撑,构成了中共抗日武装的基石。1941年底,中共中央明确将“地方军”定义为“游击性极大的地方部队,担任分散游击的任务……是分散指挥的,限于一定地区的部队”,具体包括脱离生产的区游击队、县游击营、军分区独立营团等。(2)参见《中央革命军事委员会关于抗日根据地军事建设的指示》(1941年11月7日),中央档案馆编:《中共中央文件选集》第13册,第214—215页。

在华中抗日根据地(3)1938年4月,新四军集结完毕并深入敌后,在中共领导下与八路军密切配合,创建了华中抗日根据地。1941—1942年前后,华中抗日根据地包括苏南、苏中、苏北、淮南、淮北、皖江、鄂豫边、浙东八个战略区。创建时期,地方武装主要为游击队。随着华中抗日民主政权相继建立,地方武装得以壮大,逐步发展成为具有战略意义的抗日武装力量。据相关文献记载,1941—1942年间,华中抗日根据地多用“地方武装”表述“地方军”。(4)参见《新四军军部关于华中地方武装情况致毛泽东等电》(1941年11月24日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(2),解放军出版社1994年版,第921页;新四军军部:《一年来华中抗日根据地及地方武装的发展概况》(1941年12月),中共盐城市委党史办公室编:《新四军军部在盐城》,江苏人民出版社1988年版,第170页。随着地方武装的发展壮大,华中抗日根据地有时也用“地方兵团”或“地方军”表述独立团和独立营等地方武装。参见《苏中党政军委员会关于坚持苏中长期斗争的决定》,中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(2),第434页。根据性质不同,“地方军”又可分为两大类,即带有正规军性质的独立营或独立团;具有游击性质或维持地方秩序的县、区游击队及地方警备部队。在华中,这两大类“地方武装”的表述亦不统一,具有正规军性质的独立营、独立团有时也称“地方兵团”(5)参见《苏中党政军委员会关于坚持苏中长期斗争的决定》,中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(2),第434页。;具有游击性质的地方武装和地方警备部队的表述则更为多样,诸如游击小组、警备队、保安队、模范队、基干队、基本队、警卫团等等,(6)参见《郑位三、罗炳辉关于津浦路西地方武装情况致中共中央等电》(1941年12月8日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(2),第522页;《中共中央华中局关于盐阜、苏中两区组织情况致中央等电》(1941年5月11日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(2),第364页。另参见本文“1941年11月华中抗日根据地地方武装情况表”。有时还包括不脱离生产的人民武装如“自卫队”等。(7)“自卫队”多用于表述不脱离生产的群众武装。参见姜涛《中共抗日根据地的民兵、自卫队——以太行根据地为例》,《抗日战争研究》2014年第3期。本文考察的是中共领导的华中地区脱离生产的抗日地方武装。

关于中共领导的三级抗日武装,学界已有较多研究,部分学者对国民党地方武装也有所关注。(8)相关研究主要有杨奎松:《抗战期间国共两党的敌后游击战》,《抗日战争研究》2006年第2期;郭宁:《正规化与地方化——论抗战时期中共山东地区的武装》,《中共党史研究》2016年第2期;张克兵:《晋察冀抗日根据地三结合武装体制研究》,《军事历史》2018年第2期;项浩男:《丰县战事:国民党地方武装抗日游击战的微观实态》,《日本侵华南京大屠杀研究》2019年第2期;范国盛:《井冈山斗争时期正规军和地方武装之间的关系解读》,《井冈山大学学报(社会科学版)》2013年第3期;胡涤非:《毛泽东“正规军队帮助地方武装”主张的由来及其发展》,《湖南党史》1994年增刊;李士顺:《我党三结合武装力量体制的形成与演变》,《军事历史研究》1987年第3期。然而学界对中共领导的华中地方抗日武装却少有专论,尤其是1941—1942年间华中地方武装何以发展壮大,仍有待深入考察。本文拟运用档案及其他历史资料,就这一问题进行深入探讨。

一、1941年前华中地方武装的发展困境

中共第五次反围剿失利,红军主力开始长征后,中央要求留在南方八省的武装“坚持群众的游击战争”,以游击队、独立营或独立团等形式分散行动,构成了中共领导的南方地方武装。第二次国共合作形成后,中共以这些地方武装为基础整编成新四军,在华中建立抗日根据地,开展敌后游击战争。1938年5月,毛泽东指示新四军副军长项英,在华中敌后发展游击部队“是完全有希望的”。(9)《毛泽东关于新四军应进行敌后游击战争致项英电》(1938年5月4日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(1),解放军出版社1994年版,第111页。随后,中共中央书记处进一步指示新四军,大力发动与组织群众,建立地方党组织和游击队。(10)《中共中央书记处关于新四军行动方针的指示》(1938年5月14日),中央档案馆编:《中共中央文件选集》第11册,中共中央党校出版社1991年版,第514页。1939年4月24日,中央书记处在建立皖东抗日根据地的指示中进一步明确要求“分派干部到每一县、区去建立县委、区委,发展地方武装与民众运动”。(11)《中共中央书记处关于建立皖东抗日根据地的指示》(1939年4月24日),中央档案馆编:《中共中央文件选集》第12册,中共中央党校出版社1991年版,第52—53页。可见,中共在华中抗日根据地初创时期不仅重视发展以游击队为核心的地方武装,而且将其作为根据地建设的重要一环。然而新四军个别领导人“害怕破坏国民党‘兵役法’,害怕国民党限制,不敢在农村大量吸收新兵,不敢组织游击队,更不敢自行筹款”。(12)邓子恢:《邓子恢自述》,人民出版社2007年版,第152页。这也成为全面抗战初期华中地方武装发展缓慢的主要原因。

全面抗战之初,新四军基于抗日民族统一战线立足于华中。新四军四支队在鄂豫边区发展时中央就曾明确指示:“和当地开明绅士、政府建立统战关系,以便争取合法存在。”(13)周骏鸣、赵启民、邓少东:《挺进皖中敌后的第四支队》,中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·回忆史料》(2),解放军出版社2015年版,第31页。1938年5月新四军挺进江南,“一面打击敌伪,一面恢复社会秩序”,并帮助国民党恢复政权,配合其作战。(14)樊玉琳:《苏南敌后抗日民主政权的建设——在苏南县长联席会议上的报告》(1943年3月18日),中共江苏省委党史工作委员会、江苏省档案馆编:《苏南抗日根据地》,中共党史资料出版社1987年版,第252页。因此,这一时期中共华中抗日根据地政权建设相对缓慢。

由于缺乏政权支撑,华中地方武装没有稳定的经费支持,游击队只能分散自给,艰难且不稳定,甚至连新四军主力部队的给养亦出现困难。据时任新四军五支队副支队长周骏鸣等人回忆:“不懂得怎样建立抗日政权,没有个‘家’,部队经济缺乏来源,吃饭穿衣没有保障,以致在敌、伪、顽的夹击中,处境极其困难,教训是深刻的。”(15)周骏鸣、赵启民、邓少东:《挺进皖中敌后的第四支队》,中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·回忆史料》(2),第37页。尽管如此,陈毅等新四军领导人仍然重视发展地方武装,有力地推动了华中抗日武装建设。1939年秋,刘少奇担任中原局书记,逐步解决了华中发展方向问题,从而使部队在1940年以后得以发展。如新四军四支队“从3个团发展为9个团,外加一大批地方武装,为尔后建立新四军二师打下了基础,并创建了淮南津浦路西、路东两个抗日民主根据地”。(16)裴先白:《少奇同志的教导使我永志难忘》,上海市新四军历史研究会、二师淮南研究分会编:《战斗在淮南:新四军第二师暨淮南抗日民主根据地回忆录》,上海文艺出版社2005年版,第41页。

在抗日根据地创建与发展初期,地方武装主要受正规军指挥,没有独立建制,(17)《中央革命军事委员会关于抗日根据地军事建设的指示》(1941年11月7日),中央档案馆编:《中共中央文件选集》第13册,第214页。因此地方武装难以独立发展。就华中而言,具体表现在三个方面。第一,主力过度收编地方武装,使地方武装发展受到制约。以鄂豫边区为例,“有一个很长的时候,为了集中力量创造主力,几乎无地方部队的出现”。(18)李先念:《地方武装的成就与不够》(1942年2月),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(3),解放军出版社1994年版,第608页。1940年1月,新四军五支队的两个团就是以主力析出并收编地方游击队组建的,而独立的地方游击队人数仅为主力军的五分之一。(19)参见《中共中央中原局关于第五支队情况致中央电》(1940年1月3日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(1),第412页。第二,地方武装缺乏得力干部。实际上根据地创建时期,整个华中地区包括主力军都缺乏干部。1940年2月4日,刘少奇向中央报告:“目前华中是在大踏步发展中,大感困难且我们不能解决的问题是缺少干部”。(20)中共中央文献研究室编:《刘少奇年谱(一八九八—一九六九)》上卷,中央文献出版社1996年版,第272页。第三,主力军对地方武装的帮助既有成效亦存在不足。地方武装发展依靠主力军的帮助,甚至武器也靠主力军支持。(21)参见张胜《新四军建立初期武器装备问题研究》,《党的文献》2020年第1期。主力军固然有帮助地方武装发展的一面,也有通过收编地方武装壮大自身的一面,这就造成地方武装独立发展的困难。1939年11月,中共苏常特委在报告中指出,由于国民党军队撤退时遗留装备既多又好,导致“地方武装的武器比正规军的武器好”,(22)《中共苏常特委关于江抗在苏常地区概况的报告》(1939年11月),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(1),第308—309页。为抗战需要,正规军经常将地方武装的好武器收为己用。

这一时期外部环境对华中地方武装的发展同样不利。国共两党虽然联合抗日,但国民党“害怕新四军的发展,不让新四军建立地方武装”,(23)陈仁洪:《新四军三支队战斗在皖南前线》,中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·回忆史料》(2),第22页。甚至破坏中共领导的抗日武装。如1940年安徽无为县有“国民党广西军一七六师五二八团,俗称‘广西佬’,数量较多,在这一带,专门围追堵截新四军和我党领导的地方游击队”。(24)陈金生:《江北游击记》,安徽省新四军历史研究会编:《抗日战争回忆录》,安徽人民出版社1992年版,第222页。日伪亦对中共领导的游击队进行武力清剿和政治诱降,甚至造成“镇江的谭绍宗部,及当涂夏明才、张德海部的叛变,以及金坛、丹阳间地方武装的不睦”。(25)袁国平:《江南敌后游击战争中的军队政治工作》(1939年2月15日),中共江苏省委党史工作办公室、南京军区政治部编研室、江苏省新四军和华中抗日根据地研究会编:《袁国平文集》,中央文献出版社2006年版,第104页。

在华中敌后,一些民团、土匪、地方帮派等“杂色武装”也活动频繁,中共在全面抗战初期主要采取统一战线政策,争取这些“杂色武装”共同抗日。(26)《怎样处理地方武装》,《新华日报》1938年6月5日,第1版。对于顽固的反动民团和土匪,则以政治瓦解与军事打击消灭之。(27)《中共中央关于南方各游记区域工作的指示》(1937年8月1日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(1),第14页。然而,对这些“杂色武装”的统战工作并不轻松。国民政府虽然西迁,但并没有放弃华中。1939年1月,蒋介石致电第三战区司令长官顾祝同及浙江省政府主席黄绍竑:“对于游击队整顿与统一,认为现阶段抗战中唯一之大事”,应设法加强民众组织及其武装,使民众参与游击战。(28)吕芳上主编:《蒋中正先生年谱长编》第6册,(台北)“国史馆”,2014年,第8页。国民政府重视地方武装,无疑对中共整编“杂色武装”造成一定困难。此外,部分已被中共整编的“杂色武装”仍具摇摆性,只有在中共坚强领导及主力军威慑之下才能稳固。随着1941年华中形势的恶化以及“皖南事变的余波,反共的东进摩擦和敌人的大‘扫荡’”,(29)《新四军一九四一年作战概略总结》(1941年12月),安徽省档案馆藏,G004-01-0023-02。“杂色武装”的摇摆性日趋明显。如新四军六支队司令员彭雪枫在怀上地区开辟根据地,当地“红枪会”已得到整编并参加了抗战,但1941年新四军四师东撤后,其“一部分分化为地方土顽,甚至沦为日军的工具”。(30)中共蚌埠市委党史研究室:《中国共产党蚌埠地方史》第1卷,安徽大学出版社2007年版,第117页。

此时夜幕深邃。揽一缕秋风入怀,让它从我的脸庞边滑过,哪怕没有停留半刻,我也心满意足。不知不觉信步远离了喧闹。□

由上可见,全面抗战初期,中共领导下的华中地方武装发展面临诸多困难,无论自身发展战略及外部条件,均制约了地方武装的发展。

二、华中地方武装发展的契机

面对国民党掀起的第一次反共高潮,中共迫切希望加强武装力量。1940年1月19日,中央明确指示“新四军大江南北部队,应在现地区力求发展”。(31)《中央对新四军发展方针的指示》(1940年1月19日),中共中央党校党史教研室编:《中共党史参考资料》(4),人民出版社1979年版,第 136页。1月28日,中央再次要求大力发展武装力量。然而“要建立这样大的武装力量,没有政权是不行的”。(32)《中央关于在山东华中发展武装建立根据地的指示》(1940年1月28日),马洪武等编:《新四军和华中抗日根据地史料选(1937—1940)》第2辑,上海人民出版社1984年版,第16页。随后,毛泽东相继发表《新民主主义宪政》《论抗日根据地的政权问题》《放手发展抗日力量,抵抗反共顽固派的进攻》等文章,详细阐述了政权建设的重要性,从而推动了根据地抗日民主政权建设,中共领导下的华中抗日政权建设也进入高潮,这为华中地方武装的发展壮大创造了有利契机。

同时,中央也注意到华中抗日根据地在地方武装建设中存在的问题。1940年11月1日,中共中央指示:“要防止正规军把地方游击队完全吃光的现象……要建立军区与建立正规的经常的经过基干自卫队地方游击队去补充正规军的制度。”(33)《中央关于建立和巩固华中根据地的指示》(1940年11月1日),中央档案馆编:《中共中央文件选集》第12册,第545页。1941年1月皖南事变后,中央军委重新评估了斗争形势,提出“一切主力兵团应做到摆脱地方性,使主力兵团在必要时能有转移地区的自由”。(34)《中央军委总政治部关于皖南事变后我八路军新四军的紧急工作的指示》(1941年1月20日),中央档案馆编:《中共中央文件选集》第13册,第17页。中央的意图显然不是放弃原有根据地,而是要求主力部队在能够自由运动的同时,做好原根据地的善后工作。由此,作为根据地守卫力量的地方武装进一步得到中央的重视。对此,新四军领导人也有清醒的认识。1941年2月,陈毅、刘少奇等新四军领导人根据日伪“扫荡”的严峻形势,要求张云逸向西发展,并明确指出应大力组建地方武装,“以准备在游纵及四支主力西进后,坚持皖东阵地”。(35)《刘少奇、陈毅、赖传珠关于应向西大发展致张云逸等电》(1941年2月3日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(2),第791页。此后,华中地方武装发展迎来有利契机。

尽管进入1941年后外部环境并未明显改善,华中抗日根据地甚至出现严重的困难局面,但新四军主要领导人坚定执行中央的决策,积极推进抗日民主政权建设,在困境中巩固了根据地,使地方武装发展壮大的条件逐渐成熟。1941年1月,陈毅、刘少奇就苏南地区工作方针明确指示:“将抗日政权公开成立,开展统一战线,争取各阶层的同情援助”,(36)《陈毅、刘少奇关于皖南事变后苏南工作方针致邓振询、罗忠毅电》(1941年1月27日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(4),解放军出版社2016年版,第155页。防止顽固派利用中间力量。华中抗日政权的公开建立,推动了地方武装的发展壮大。1941年5月4日,刘少奇就淮海区状况致电中央:“地方武装,在韩德勤统治时期,我们有少数潜伏武装,建立政权后开始大发展。”(37)《刘少奇关于淮海区概况致中共中央等电》(1941年5月4日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(6),解放军出版社2016年版,第12页。7月,新四军参谋长赖传珠总结道:“已经建立起抗日政权的地方将达九十余县……建立了抗日的地方武装,在抗日的原则下,解决了民生,使民众得到了利益。”(38)赖传珠:《抗战四年来的新四军》(1941年7月7 日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(5),解放军出版社2016年版,第208页。由此可见,抗日民主政权的建立为地方武装的发展壮大提供了有力的政治保障。

随着抗日政权的建立,华中地方武装领导体制与供给制度也逐步完善。1940年,华中部分根据地已开始成立联防司令部或保安司令部,(39)1940年6月,淮南津浦路东和路西联防司令部、豫皖苏边区保安司令部先后成立。参见中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编《新四军·综述·大事记·表册》,解放军出版社1993年版,第206页。统一指挥地方武装。中央军委从战略角度考虑,为推进华中抗日根据地正规军、地方军及民兵自卫队的协调发展,要求建立军区,统一指挥根据地抗日武装。1941年初,中央进一步要求健全与巩固军区和军分区。(40)《中央军委总政治部关于皖南事变后我八路军新四军的紧急工作的指示》(1941年1月20日),中央档案馆编:《中共中央文件选集》第13册,第17页。1941年11月7日,中央军委要求“地方军应有独立的建制及指挥机关,即军区与军分区”,并要求“区游击队归区的党政机关指挥;县游击营归县的党政机关指挥;分区则应成立指挥部,不由主力兼,地委书记应兼分区政委;军区则由主力兼,或单独成立指挥部,但无论主力是否兼任军区一级,主力军与地方军之建制仍是各自独立的”。(41)《中央革命军事委员会关于抗日根据地军事建设的指示》(1941年11月7日),中央档案馆编:《中共中央文件选集》第13册,第214页。华中各根据地按照中央的要求,逐步建立起地方武装独立的领导体制。

1942年2月,陈毅在华中局扩大会议上总结道:“军区、分区各地均先后建立,在不大的基础之上开始武装人民,各地地方武装建立后开始了独立担负保卫地方的战斗任务。”(42)陈毅:《论军事建设》(1942年2月23日),《陈毅军事文选》,解放军出版社1996年版,第186页。同时,华中抗日根据地地方武装的管理也日趋正规化,其分类分级日趋清晰,县区地方武装的专门领导机构也逐步建立。早在1938年9月,陈毅就提出了地方武装的三级论,(43)参见陈毅《坚持江南抗战的诸问题》(1938年9月),中共江苏省委党史工作委员会、江苏省档案馆编:《苏南抗日根据地》,第34页。将部分不脱离生产的群众武装归为地方武装一类,另两类为按照主力军标准建设的半正规化地方武装和维持地方秩序的武装。皖南事变后,中共地方武装的分级分类进一步明确。1942年3月,新四军七师政委曾希圣根据任务不同,又将地方武装分为三类,“一是带正规性质的;一是带有游击性质的;一是警卫部队,任务各有不同”。(44)曾希圣:《七师组建一年来的工作总结》 (1942年3月30日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(3),第828页。总体而言,带正规性质的地方武装主要由军区领导;游击队、地方警卫部队一般由地方党政机关领导,建制归县主管地方武装的军事部门。(45)随着抗日民主政权的建立,地方政府开始设立专管军事的部门。如淮北地区至1943年7月普遍建立了各级人民抗日武装自卫委员会、民兵队部等;县设民兵总队部为全县武装最高领导机关。县总队除领导脱产的地方武装外,还统一指挥全县的民兵。参见安徽省地方志编纂委员会编《安徽省志·军事志》,安徽人民出版社1995年版,第631页。以淮海军区为例,1942年8月,淮海区党委在《关于普遍组织自卫军及民兵,发动广泛的群众抗日游击战争的决定》中明确指出:“1.地方基干兵团(滨大、沭大、沂大、特务团、泗阳独立团、涟水独立团)均归军区建制,由军区司令部直接指导。脱离地方,担任全区的军事任务。2.县区武装(县为独立营,区为游击队),均属县民兵连队部(目前县民兵连队部尚未建立时为自卫军总队部)建制指挥,县委及区政府经过总队长来领导全区武装,以执行各县地方任务。”(46)《淮海区党委关于普遍组织自卫军及民兵,发动广泛的群众抗日游击战争的决定》(1942年8月),中共江苏省委党史工作委员会、江苏省档案馆编:《苏北抗日根据地》,中共党史资料出版社1989年版,第238页。文中“滨大”“沭大”“沂大”系“滨海大队”“沭阳大队”“沂河大队”的简称。

1942年9月1日,考虑到各抗日根据地“党、政、军、民关系中(实际上是党、政、军、民系统中党员干部的关系)在某些地区,还存在着一些不协调的现象”,中共中央决定,实行根据地党的一元化领导。(47)《中共中央关于统一抗日根据地党的领导及调整各组织间关系的决定》(1942年9月1日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(3),第20页。华中抗日根据地认真贯彻中央的方针,逐步以主力师、旅兼军区、军分区,(48)《新四军一九四三年十二月组织序列表》,中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·综述·大事记·表册》,第344—349页。并将部分主力编入地方武装,以加强地方武装建设。

在财政经济方面,华中抗日根据地的财政税收制度逐步建立。1940年8月31日,刘少奇就皖东财经情况致电中央:“江北部队在津浦路西者,有四支队及江北游击纵队、地方武装共有人数一万五千人左右。每月需粮食九十万斤,津贴费两万七千余元,伙食、办公、杂支、特别等费六万三千余元。”(49)《刘少奇关于皖东财经情况致中共中央等电》(1940年8月31日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《后勤工作·文献》(2),解放军出版社1997年版,第294页。可见这一时期部分地方武装已与正规军一样由统筹供给。1940年11月,中共中央发出指示:“要有比较固定的经常的政策,严格建立各级预决算制度,实行统筹统支,实行统一的累进税制”,禁止随意募捐筹款。(50)《中央关于建立与巩固华中根据地的指示》(1940年11月1日),中央档案馆编:《中共中央文件选集》第12册, 第545页。据此,华中抗日根据地逐步建立起统筹统支的财政制度,地方武装也逐渐摆脱了分散自给的困局。

地方武装根据任务不同,其后勤供给也有所区别。具有正规性质的地方武装的供给趋向于主力军,主要由军区、军分区供给;维持地方的武装主要由县、区等基层政权供给。如1941年6月苏中抗日根据地规定:“区、乡以下的原则上应该自筹,但并不是各自为政,而是由县的军事部、财政部统一来筹,县以上的警卫团,由军分区、军区供给。”(54)粟裕:《关于苏中地方武装建设的问题》( 1941年 6月 7 日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(2),第381页。1941年11月22日,苏中抗日根据地进一步要求:“地武之经费除地方兵团由军区司令部直接支付外,其余均由各县政府负责,各县对地武经费应有统盘打算。”(55)《苏中军政党委员会关于坚持苏中长期斗争的决定》(1941年11月22日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(2),第433页。

考虑到华中各战略区发展情况不完全一致,这一时期,实现华中抗日根据地地方武装统筹统支尚不具备条件。1942年2月公布的《华中抗日根据地财政经济政策草案》规定:“一、照目前环境华中各根据地的财政收支系统,照各战略单位划分为财政单位。二、各财政单位均以统收统支为原则,如有特殊情形可成立小单位。三、各财政单位均以自给自足为原则。”(56)《华中抗日根据地财政经济政策草案》(1942年2月),江苏省财政厅、江苏省档案馆、财政经济史编写组合编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第1卷,档案出版社1984年版,第42页。华中抗日根据地各战略区结合自身实际,实行区域内甚至下一级根据地独立的统筹统支财政政策。各根据地统筹统支财政制度逐步建立,解决了地方武装长期分散自给的供给困境,使其有了持续而稳定的给养来源,这也为华中地方武装的发展壮大创造了有利条件。

三、1941—1942年华中地方武装规模的扩大

新四军重建军部后,华中抗日根据地愈加重视地方武装的发展,逐步形成了较为具体的发展规划。陈毅在《论建军工作》中不仅要求在大块游击区设立军区司令部和政治部,以领导全区武装,还要求设立分区,以及“设县自卫部队、区大队、乡保中队等”。(57)陈毅:《论建军工作》(1941年7月),《陈毅军事文选》,第149页。对此,新四军各师也进行了具体计划。1941年6月,粟裕在《关于苏中地方武装建设的问题》中提出:“以区为单位应组织脱离生产的地方基干武装部队,至少是一个中队或者一个大队,并且要使它能不断地向上发展。以县为单位应该成立警卫团,警卫团应该要有充足的数量,要能等于军队编制中的乙种团,达到一千人左右,不应该使它成为空架子,百把人也是一个警卫团,只有这样才能担负起警卫全县的任务。各分区应组织几个警卫团或警卫旅。”(58)粟裕:《关于苏中地方武装建设的问题》( 1941年 6月 7 日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(2),第379页。

发展壮大地方武装首先要解决兵源问题。兵源多元化是华中各地落实地方武装发展计划、推动地方武装发展的有力保障。华中各地在实际工作中因地制宜,采取了多种办法。

在抗日民主政权尚未建立的地区,一般以发展游击队来扩大地方武装。如津浦路东根据地创建时期,由于没有政权和武装支持,中共只能依靠少数先进分子打游击并扩大武装,(59)参见刘顺元《津浦路东根据地建立以来的情况报告》(1941年12月25日),中共江苏省委党史工作办公室、江苏省档案馆编:《刘顺元文集》,江苏人民出版社2000年版,第63页。因此游击队成为这一时期地方武装存在的主要形式。

根据地创建后,人民武装(即不脱离生产的民兵、自卫队等)升级为地方武装是扩大地方武装的重要途径。1941年夏之后,苏中抗日根据地新组建的地方武装主要靠“各分区自卫队先编入区,再编入县,做到逐渐向地方军发展”。(60)陈丕显:《苏中根据地建立后的工作》(1942年2月7日),中共江苏省委党史工作办公室、江苏省档案馆编:《陈丕显文选》第1卷,中共党史出版社2000年版,第57页。1941年底,中央进一步要求将工作重心放在地方武装及民兵、自卫队的发展壮大上,嗣后,人民武装大量发展,进一步推动了县级地方武装建设。一般来说,县级地方武装的发展主要由县主管部门负责。如阜东县发展地方武装由县总队部负责,并将任务分配给各区。(61)《关于今后地方武装的决定》(1943年6月15日),江苏省档案馆藏,2067-001-0089。各区地方武装则从不脱产的人民武装中吸收兵员。

中共还十分重视对各地“杂色武装”的改造与整编,并逐步加强对其领导和影响,选拔地方上有影响的人士担任“杂色武装”的领导,并配备得力干部帮助其工作,使这些经过改造的“杂色武装”成为地方武装的重要兵源。如苏南抗日根据地东路地区党组织,积极吸收爱国青年杨知方入党,并派他教育争取作为异母哥哥的帮会人物杨行方,最终促成杨行方率部接受中共改编,组建为沙洲常备大队,杨知方任大队长。(62)江渭清:《七十年征程——江渭清回忆录》,江苏人民出版社1996年版,第130页。

虽然1941年后中共十分重视地方武装的发展,但地方武装作为主力军扩充来源的地位并没有很快改变。1941年1月,鉴于以往新四军整编地方武装过多,毛泽东、朱德、王稼祥等明确指示刘少奇、陈毅:“不应将地方武装统编入正规军、正规师内,应留下许多地方性的独立部队。”(63)《毛泽东、朱德、王稼祥关于将彭雪枫部编为新四军致刘少奇、陈毅电》(1941年1月29日),中共盐城市委党史办公室编:《新四军军部在盐城》,第48页。尽管中央及新四军领导人一再指示,不应将地方武装统编入主力部队,但主力部队这一扩军方式仍存在惯性。1941年5月,新四军四师主力到达淮北地区,减员严重,于是决定将第三十四团地方化,以便将来充实主力。师长彭雪枫为此动员说:“你们要去当老母鸡,很快抱窝孵出小鸡来”。(64)中共泗洪县委党史工作委员会编:《泗洪党史资料·泗南泗东党史资料专辑》第6辑,1986年,第68页。到1941年底,主力整编地方武装不仅没有停止,甚至个别地区“军队方面没有用最大力量去帮助地方武装之发展,不管客观条件,随意把地方武装改编与吞并现象严重存在。”(65)《苏中军政党委员会关于坚持苏中长期斗争的决定》(1941年11月22日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(2),第432页。

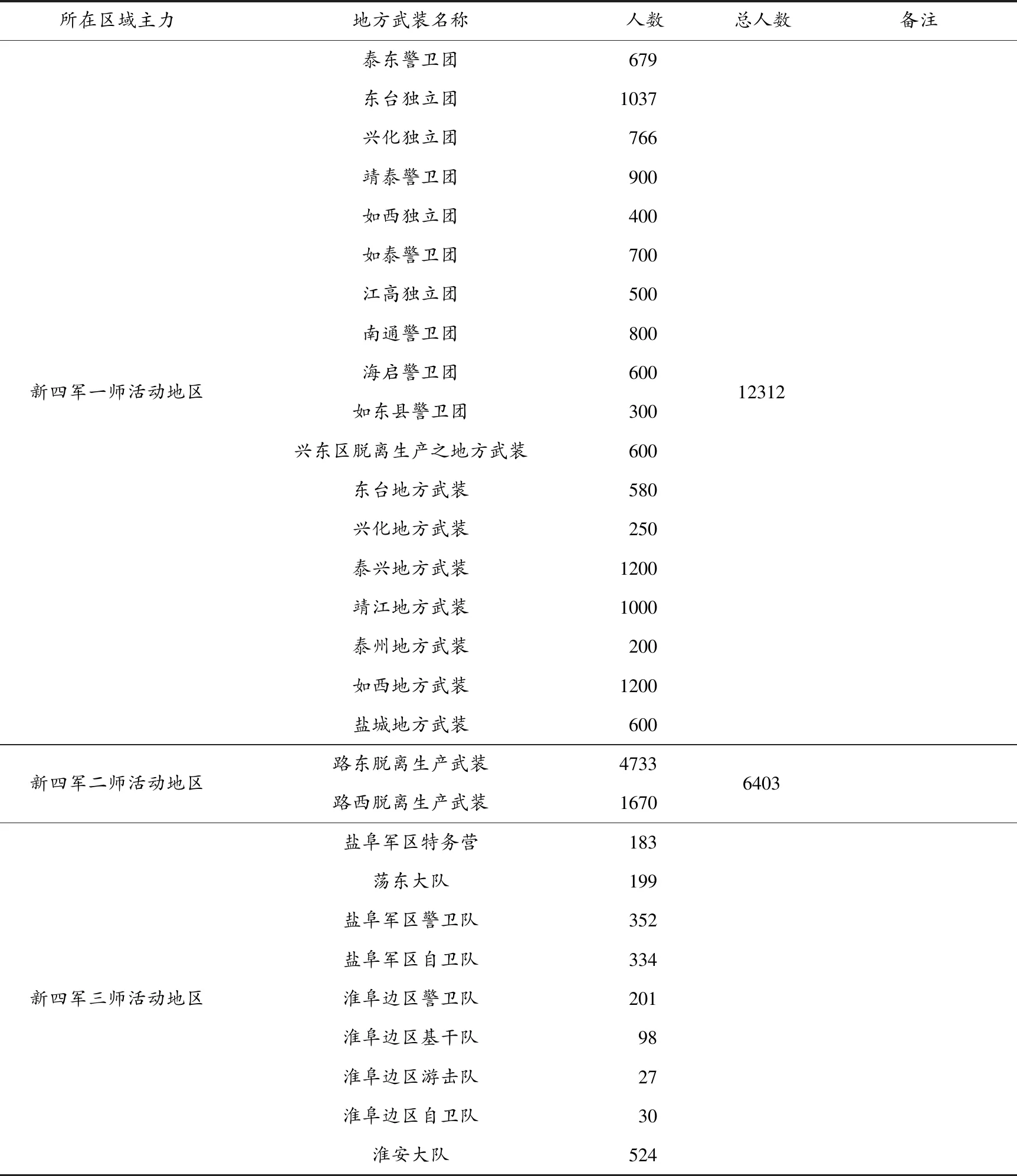

尽管存在上述问题,这一时期华中地方武装仍然迅速发展壮大。至1941年11月,华中抗日根据地建立了一支近3.7万人的脱产地方武装。详见下表。

1941年11月华中抗日根据地地方武装情况表

随着日伪对抗日根据地的“扫荡”,以及“人力、物力、财力及地区之消耗”,各抗日根据地均进入了更为艰难的时期。为此,1941年12月,中共中央提出了精兵简政的政策,并表示:“敌后抗战能否长期坚持的最重要条件,就是这些根据地居民是否能养活我们”。(66)《中共中央关于太平洋战争爆发后敌后抗日根据地工作的指示》(1941年12月17日),中央档案馆编:《中共中央文件选集》第13册,第264页。就军队而言,中央明确要求各抗日根据地要充分考虑人民群众的供养能力,而脱离生产的地方武装与正规军同样需要根据地供给。1942年4月16日,陶铸在《解放日报》发表评论指出:“至于部队今天在敌后根据地的,除停止扩大与裁缩外,也可以考虑:硬从正规部队与地方部队中抽出多少转化为不脱离生产的民兵,实行寓兵于农的办法”。(67)陶铸:《谈精兵简政》,《解放日报》1942年4月16日,第2版。7月25日,毛泽东在中央政治局会议上明确要求“军队不继续补充”。(68)中共中央文献研究室编:《毛泽东年谱》中卷,人民出版社、中央文献出版社1993年版,第394页。如果说精兵简政初期,中央还要求扩大地方武装,甚至照顾部分地区主力军的发展,那么此时,毛泽东则明确要求停止扩大军队规模。1942年8月3日《解放日报》发表社论指出:“各抗日根据地应用一切力量来彻底实行精兵政策,扩大民兵的武装”。(69)《彻底实行精兵政策》,《解放日报》1942年8月3日,第1版。至此,中央对地方武装发展的政策已然转变,华中地方武装结束了1941—1942年的快速发展期。在此后的一年中,华中地方武装的规模基本维持在4万人左右。

四、1942年后华中地方武装素质的提升

华中地方武装的规模在1941年至1942年秋迅速扩大的同时,其素质问题也日渐凸显。1942年,淮海、盐阜地区虽然建立了相当数量的地方部队,但没有能够在各地独立坚持与日伪斗争的地方基干兵团,“县区基干部队还极不巩固,时常发生叛变投降的严重事变”。(70)黄克诚:《今年新形势下我们应干些什么》(1942年),《黄克诚军事文选》,解放军出版社2002年版,第164页。据粟裕回忆,1942年7月以前,苏中地区地方武装虽然数量上有所发展,“但较多用于执行警备任务,较少用于进击敌人,还不能独立担负起坚持原地斗争的任务”。(71)《粟裕战争回忆录》,解放军出版社1988年版,第270—271页。这些问题的出现,关键在于地方武装在扩军中存在兵员素质不高等问题。

首先,部分地区征兵方式过于简单。1941年9月,邓子恢针对淮北、苏皖民运中出现的问题指出:“表现在扩大地方武装上面,不是细心说服,从政治上鼓励青年来参加”,而是“采取抽壮丁、买壮丁”的方式。(72)邓子恢:《克服民运工作中的过左现象》(1941年9月5日),《邓子恢文集》,人民出版社1996年版,第85页。粟裕在总结苏中地方武装征兵工作时也指出了“流氓路线”“滥下委令招兵买马的路线”“地主富农路线”“抽壮丁强迫命令的办法”等问题。(73)粟裕:《关于苏中地方武装建设的问题》(1941年 6月 7 日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(2),第373—374页。这些简单的征兵方式导致兵员来源复杂,难以保证质量。

其次,部分扩军工作人员自身存在问题。其主要表现在部分承担扩军任务的地方工作人员动机不纯。1941年3月20日,刘少奇就前期扩军及组建地方武装问题指出:“我们委任地方上的人去扩兵与组织武装,这些人中有许多还不见得是地方上的正当人士,他们来扩兵组织武装,本意并不是为了抗日救国,而是在抗日救国口号下来求得作官,发洋财,敲诈,报私仇,及形成个人势力等。”(74)《刘少奇关于苏北目前的形势与任务致陈丕显等信》(1941年3月20日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(2),第357页。

再次,部分地方武装还存在政治领导力不强的问题。如苏中地区,虽然地方武装也常与日伪进行斗争,“但是地方武装本身确是存在着对武装政治领导不够,缺乏军事与政治训练,纪律很差”等问题。(75)《苏中区的社会状况及斗争形势》(1942年2月),中共江苏省委党史工作委员会、江苏省档案馆编:《苏中抗日根据地》,中共党史资料出版社1990年版,第59页。

最后,主力军过多过快收编地方武装,地方武装中有一定素养的兵员被主力吸收,这也影响到地方武装的整体素质。

至1942年秋,华中抗日根据地彻底实行精兵简政,并广泛推行新四军主力地方化。这一政策的实施,促进了华中地方武装整体素质的提升。如“一师及十八旅除编四个主力团外,其余均增强地方军”(76)《谭震林、粟裕、钟期光关于第一师精简整编情况致新四军首长电》(1942年11月5日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(3),第233页。;三师自1942年11月起,“先后将四个主力团分散编入地方部队”(77)黄克诚:《第三师的战斗历程和苏北抗日根据地的创建》(1985年),《黄克诚军事文选》,第344页。;七师“将部队整编为4个支队和1个独立团”。(78)中国新四军和华中抗日根据地研究会:《新四军在华中》,军事科学出版社2012年版,第291页。正规军大量编入县、区地方,不仅提高了地方武装的整体素质,更有利于根据地的稳固。在苏北抗日根据地,“主力部队除留一部作领导机关警卫和机动作战外,其余部队都以营、连为单位,分别划到各县、区与地方部队结合,加强地方武装力量,提高地方部队的军政素质和战斗力,在反‘扫荡’斗争中起到了重要作用”。(79)中共淮安市委党史工作办公室:《苏北抗日根据地的创建与发展》,中共江苏省委党史工作委员会、淮安市新四军历史研究会编:《苏北抗日根据地史论选》,中共党史出版社2011年版,第9页。

在主力部队地方化的过程中,主力部队中被精简的干部也充实到地方武装,从而加强了地方武装的干部队伍。早在1942年1月14日,陈毅、刘少奇、赖传珠就部队整编指示新四军二师:缩编时“团以下营,连干部,应抽一批好的加强地方武装”。(80)《陈毅、刘少奇、赖传珠关于部队整编问题致二师电》(1942年1月14日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(3),第315页。与此同时,在深入贯彻精兵简政过程中,华中抗日根据地还要求“抽调一批有相当能力的地方干部到地方军及群众中工作”。(81)《关于精兵简政的通知》(1942年9月26日),中共江苏省委党史工作办公室、江苏省档案馆编:《中共中央华中局》,中共党史出版社2003年版,第183页。地方干部进入地方武装,进一步提升了地方武装的整体素质。

1944年陈毅总结道:“自决定主力精干化,而拨主力并入地方军,情形便改观了”,一方面,主力编入地方后,地方部队战斗力有所增强,逐步具备独立作战的能力,另一方面,主力编入地方与人民打成一片,进一步巩固了抗日根据地。(82)《华中六年工作总结报告》(1944年),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(3),第1070页。加强地方武装的意义还不止于此,1943年3月1日,新四军二师政委郑位三总结道:“地方军又应该是积蓄武力、准备武力,并且在长期的斗争锻炼中,其本身也走向主力化、正规化,成为一支新的兵团、新的主力”。(83)《我们对敌寇“扫荡”的政策》(1943年3月1日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(3),第381页。由于地方武装是主力军的重要兵源,因此加强地方武装最终也推动了主力军的发展,从整体上促进了中共抗日武装的壮大。