“作物遗传学”课程思政教育的探索与实践

2021-01-13杨永谭晓丹杨彬陈青春

杨永 谭晓丹 杨彬 陈青春

[摘 要] 新农科背景下,在农业高等院校专业课的教学中,融入课程思政教育是培养“三农”人才的必然要求。结合多年教学经验和农学专业特点,依托“作物遗传学”课程的教学实践,从教学目标的制定、思想政治教育的必要性及其优势、思想政治教育元素的挖掘与实践,以及思想政治课程的考核与评价等方面进行了探索与实践,旨在引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,提高自身的专业素养,养成良好的思想政治品质,为国家培养具有知农、爱农、服务“三农”意识的高素质人才,为乡村振兴战略输送专业的“三农”人才。

[关键词] 作物遗传学;思想政治教育;探索;实践

[基金项目] 2020年度广东省课程思政建设改革示范项目“遗传学课程群教学团队”;2019年度广东省高等教育教学改革项目“新农科背景下农科类人才协同创新培养模式的改革与实践”(教字〔2019〕95号);2021年度仲恺农业工程学院“课程思政”示范项目“课程思政示范专业——农学专业”(仲教字〔2021〕10号)

[作者简介] 杨 永(1989—),男,河南周口人,博士,仲恺农业工程学院农业与生物学院讲师,主要从事作物遗传育种研究;谭晓丹(1990—),女,河南平顶山人,博士,仲恺农业工程学院农业与生物学院讲师,主要从事花生青枯病研究;陈青春(1983—),男,江苏连云港人,博士,仲恺农业工程学院农业与生物学院副教授(通信作者),主要从事农学精确栽培理论研究。

[中图分类号] G641 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2021)52-0072-04 [收稿日期] 2021-04-21

2016年,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。……其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应[1]。育人之本,德育为先,要以人的全面发展为根本,把德育摆在优先发展的位置。党和国家非常重视高校课程思政建设,相继出台了一系列指导性文件,要求所有课程发挥立德树人作用[2]。将思想政治教育融入专业课程,不仅是思想政治理论课教师及辅导员的职责,也是每一位专业课教师的责任。

农业是人类衣食之源、生存之本,是一切生产活动的首要条件。“三农”的发展,离不开人才队伍建设。农业院校是我国培养农业发展建设人才的主力军,要提高政治站位,充分认识培养学生“三农”意识的重要性,把大力培养青年学子“三农”意识作为落实立德树人根本任务的重要途径,培养造就一批懂农业、爱农村、爱农民的“三农”人才。“作物遗传学”课程是农业院校农学、种子科学与工程、生物技术和生物科学专业一门重要的专业基础课程,其主要目的是为进一步学习作物育种关键课程奠定扎实的理论基础。基于“作物遗传学”课程的特点及其面向的学生的特点,笔者对该门课程中融入思想政治教育元素做了初步的尝试与探索,得到了积极的反响,取得了较好的效果。

一、教学目标的制定

(一)知识目标

系统掌握遗传学的基本概念、基本原理和基本分析方法;熟悉遗传学实验的研究方法和手段;了解遗传学最新研究进展,并在此基础上学会应用其基本原理分析和解決一般遗传学问题。

(二)素质目标

培养德智体美劳全面发展,具有民族自豪感、责任感和爱国情怀,具备科学精神、科研诚信意识、创新意识和安全意识,拥有创新思维和批判性思维的高素质应用型、创新型和复合型人才。

(三)能力目标

能运用所学的遗传学原理与方法,分析、解决实际中的相关问题;能够独立进行文献检索、知识迁移与知识拓展;能独立开展相应的科学研究,具有跨文化的交流沟通、竞争竞技及团结合作能力。

二、课程思政教育的必要性及其优势

遗传学是研究生物遗传和变异规律的科学,是生物科学的一门基础理论课程。“作物遗传学”在高等农业院校农学等专业的教学计划中是一门重要的专业基础课程,是为作物育种学及相关学科打基础的课程。农业发展中的三次“绿色革命”都是在遗传学理论引导下进行的,体现了遗传学在农业发展中的重要地位。我国农业正处于从传统农业向现代农业转型的重要时期,需要农业院校持续不断地为国家输送优秀的农业专业人才。然而,由于种种原因,多数农业院校毕业的大学生不愿意从事与农业相关的工作,导致农业人才不断流失[3]。在新时代背景下,只有通过思想政治教育,引导农业院校的大学生真正爱上农业,才能促进现代农业快速发展。“作物遗传学”作为农业院校的一门重要的专业课程,拥有丰富的思想政治教育元素,很多名人逸事都可以作为育人的典型材料,教师在传授给学生遗传学相关知识的同时,可以找到很多育人的机会,真正做到教书和育人的有机融合。

《孟德尔遗传规律》内容中的分离定律和自由组合定律,是遗传学中最基本、最重要的规律。授课时,我们可以对孟德尔的生平进行介绍,从他设计巧妙的豌豆实验,到对豌豆性状进行的统计学分析,再到成果被埋没多年后又被重新发现,并誉为遗传学之父等。当这些鲜活的实例展现在学生的眼前时,原本枯燥且复杂的遗传定律学习变得生动起来,能够充分调动学生的学习兴趣和热情,同时学生也被孟德尔的科学研究精神所折服。

在讲授植物雄性不育时,会讲到水稻雄性不育,自然会对“杂交水稻之父”袁隆平进行介绍。1960年7月,袁隆平在农校试验田中意外发现一株特殊性状的水稻,后被认定为“天然杂交水稻”。历经四年,他在试验稻田14万株水稻中找到一株“天然雄性不育株”,为人工生产杂交水稻提供了宝贵的材料。他立志用农业科学技术击败饥饿威胁,开始开展水稻雄性不育试验,于1973年实现了不育系、保持系和恢复系的“三系”配套。袁隆平是当代大学生学习的楷模,更是新时代呼唤的精神导师。教学过程中除了融入遗传学家的伟大事例外,还会涉及一些基因疾病。在介绍《染色体变异》这一章内容时,以小儿猫叫综合征病孩的外貌特征、声音特点等作为课程的切入点,倡导学生关心弱势群体。与此同时,增强学生的使命感,希望他们努力学习本专业知识,为今后攻克遗传疾病做出一定贡献。除此以外,还可以让学生了解遗传学疾病的可能患病原因,以及如何预防和诊断相关疾病,渗入优生优育的重要观念。将理论学习与生活实际相关联,学生学习起来感到既有趣又实用,对学好“作物遗传学”这门课程有了更大的学习动力,这也是我们课程思政教育的重要意义。

三、思想政治教育的探索与实践

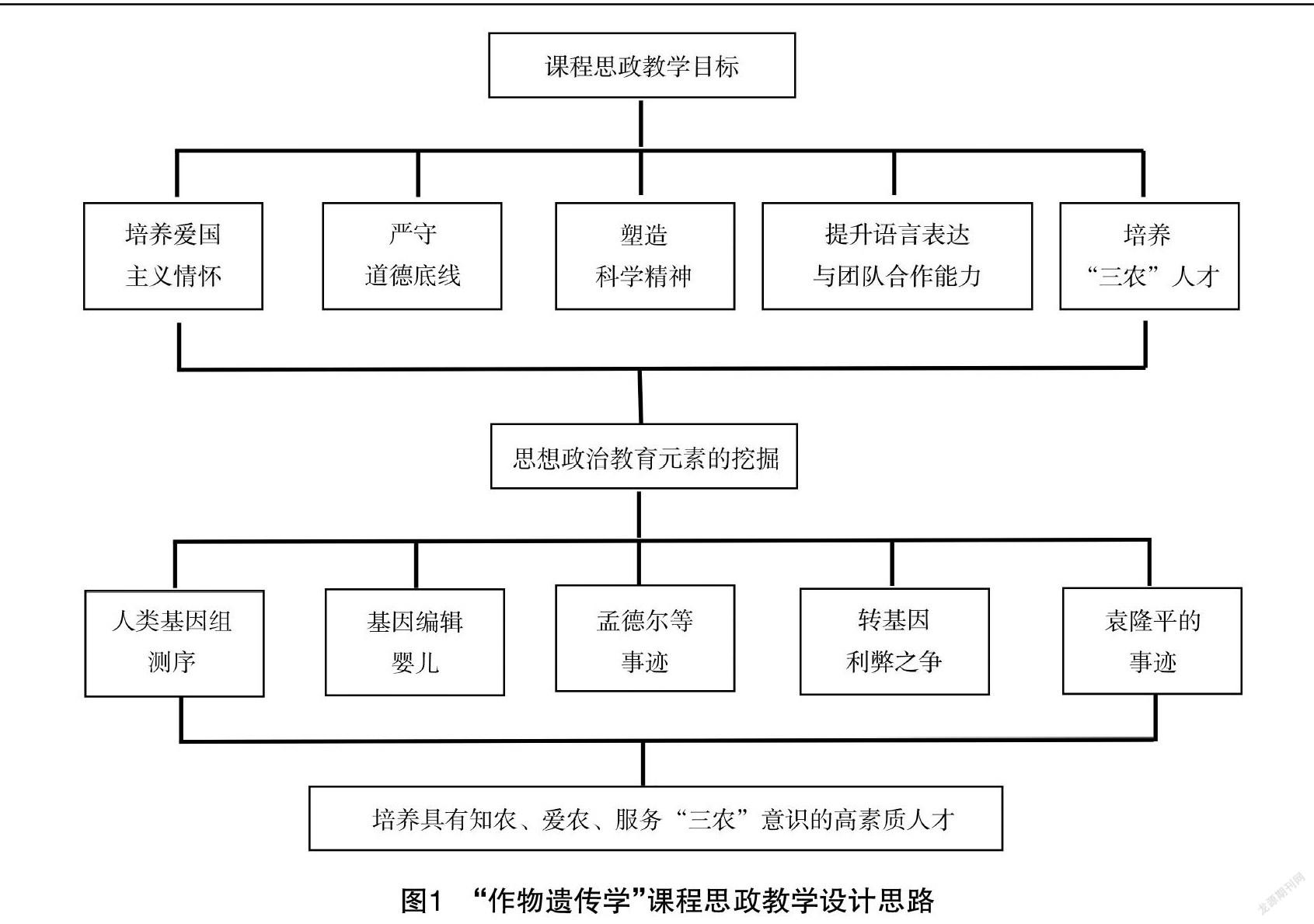

“作物遗传学”课程思政教学设计思路如图1所示。

(一)培养爱国主义情怀

在讲授遗传的分子基础时,自然引入人类基因组测序这一伟大计划。人类基因组计划被誉为生命科学领域的“登月计划”,主要由美、日、德、法、英、中等国的科学家共同参与。虽然我国仅承担人类整个基因组测序1%的工作,却是唯一参与这一研究计划的发展中国家。从工作量上看,1%的数量并不算大,但却意义深远。正是在此基础上,我国培养了一批生物信息学和基因组学方面的人才,并带动了我国基因组学的发展。通过这种方式,不仅可以让学生对教学内容有更深刻的了解,而且可以让学生领略我国的科研实力,激发民族自豪感,弘扬爱国情怀,并自觉努力拼搏,增强学习的内源动力。

(二)严守道德底线

针对“基因编辑婴儿”这一熱点问题,在教学中有意引导学生思考科学道德和学术伦理问题,组织学生进行辩论,各抒己见、畅所欲言。通过对这类事件的讨论,让学生深刻感受到科学研究与社会生活是相辅相成的,要对科学研究与社会发展进行权衡和思考,不能背离伦理道德,要形成正确的世界观、人生观、价值观和科研观。让学生领会“尊重生命”的意义所在,领悟遵守科学道德、学术伦理规范及相关国际规则的深刻含义,为社会发展和人类进步贡献力量[4]。

(三)塑造科学精神

在“作物遗传学”的授课过程中,会涉及科学发展史、科学家生平和科研合作事迹,教师可以精心挑选一些内容作为思想政治教育的切入点。通过讲述孟德尔、袁隆平、谈家桢和麦克林托克等科学家的遗传学研究事迹,不仅能够激发学生对科研的兴趣,而且能够培养学生实事求是的科学素养、勇于求真的探索精神和团结协作的合作意识。针对学术界屡见不鲜的造假现象,对学生进行学术诚信教育。通过列举一些学术造假事例,让学生深知其造成的恶劣影响,教导学生重视学术诚信,不弄虚作假,从而完成对学生科学精神的全面塑造。

(四)提升语言表达与团队合作能力

转基因的利弊之争,从来没有停止过。作为“作物遗传学”中的主要内容,理应让学生弄清楚转基因的利弊,这也关系到我国农业发展大计。讲授转基因相关知识之后,组织学生观看关于转基因的科普视频,开展“转基因的利与弊”的小组辩论赛,这样不仅可以使学生掌握转基因的基本知识,而且可以使学生的创新能力、语言表达能力与团队协作能力等得到提高。在对转基因的技术方法、安全性评价与管理规范等方面进行全方位认知的情况下,使学生从专业和社会角度充分了解转基因利与弊的辩证关系,正确看待转基因技术对人类社会生活的影响[4]。

(五)培养“三农”人才

《细胞质遗传》是“作物遗传学”中的一个重要章节,其中涉及细胞质雄性不育及其杂种优势利用。我国在雄性不育杂种优势利用方面涌现出许多优秀的育种专家,袁隆平发现败育水稻,使水稻杂种优势利用成为现实;傅廷栋发现油菜波里马细胞质雄性不育,为杂交油菜实用化铺平了道路;还有其他著名的育种专家,如朱英国、谢华安和刘耀光等,他们都已年逾六旬,仍然坚守在育种一线,其事迹是非常优秀的思想政治教育素材。通过这些素材,学生不仅学习了科学家们吃苦耐劳和甘于奉献的精神,而且感受到我国在农业方面的伟大成就。通过思想意识的引导和价值观的培养,改变了学生对农业的偏见,激发了他们对农科专业的学习热情,使他们慢慢爱上农业,成为高素质的“三农”人才。

四、思想政治教育的考核与评价

近年来,教育部出台了一系列关于课程思政教育的指导性文件,旨在促进高校课程思政教育建设,提高高校思想政治教育的效果与质量。为积极响应国家号召,各院校的课程思政教育开展得如火如荼,在课程思政教学目标的制定、思想政治教育元素的挖掘、教学方式的创新和教学效果的评价等方面成果显著。虽然各院校在教学评价方面做得井井有条,但针对课程思政的学生学习评价标准的研究和宣传相对欠缺[5]。本研究注重过程考核,对原有的评价标准、评价方式和评价维度进行改革,制定了“作物遗传学”课程思政教育的学生学习评价标准。课程总成绩包括平时成绩(30%)、实验报告成绩(20%)和考试成绩(50%),平时成绩为线下学习软件(超星学习通)统计成绩,包括章节任务点(40%)、章节测验(20%)、签到(20%)、课程积分(包括投票、问卷、抢答、选人、随堂练习、作业等,10%)和章节学习次数(10%)。利用现代信息技术,不仅使课程教学的方法和手段多样化,也为恰到好处地引入课程思政教育内容提供了技术支撑。将不同于以往的考核方式应用于专业课程思政教育的教学中,提高了学生的“抬头率”,活跃了课堂氛围,改善了教学效果,让课程思政教育发挥了更大的作用,促进了“全员育人育全人”教育目标的实现。

五、结语

民以食为天。粮食问题不仅是决定国家命运、影响治国方略的关键,还是关系民众的温饱、民族生死存亡的大事。农业院校作为培养农业人才的重要基地,肩负着农业安全发展的重要使命。农业院校应积极响应习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的重要讲话,将课程思政教育改革进行到底,并号召全体专业课教师参与其中,使专业课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。将思想政治教育融入“作物遗传学”课程中,使之成为课程思政建设的载体,深入挖掘课程内容和教学方式中潜在的思想政治教育元素,精心设计教学内容,利用适当的教学方法和教学模式,对学生的情感、态度、价值观进行培育,实现知识、技能和人生价值的全面发展,为国家培养优秀的“三农”人才[6]。

参考文献

[1]习近平在全国高校思想政治工作会议上强调 把思想政治工作贯穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09(1).

[2]董美芳,何艳霞,陈华.“植物学”课程教学中融入思政教育的探索和实践[J].黑龙江教育(高教研究与评估),

2021(4):77-79.

[3]李小靖,李建明,胡晓辉,等.农学类专业课课程思政建设探索——以《园艺作物研究法》课程为例[J].教育现代化,2019,6(86):165-166.

[4]杨美娟,闫丽,隋智海,等.《遗传学》课程思政教育的探索和实践[J].科技风,2020(3):56+58.

[5]刘振宁,曹雪,戴圣杰.农学类专业课程思政建设探索与实践——以“蔬菜栽培学”课程为例[J].教育教学论坛,2020(48):222-224.

[6]王本菊.基于大学物理教学融入“思政”的探究[J].讀与写(教育教学刊),2019,16(11):45.

Exploration and Practice of “Curriculum Ideological and Political Education” in

Crop-genetics Course

YANG Yong, TAN Xiao-dan, YANG Bin, CHEN Qing-chun

(College of Agriculture and Biology, Zhongkai University of Agriculture and Engineering, Guangzhou, Guangdong 510225, China)

Abstract: Under the background of “new agricultural science”, it is necessary to integrate ideological and political education into the teaching of professional courses in agricultural colleges and universities to cultivate talents who love agriculture, rural areas and farmers. Based on many years’ teaching experience of Crop-genetics course and the characteristics of agronomy major, the authors have made some explorations from the formulation of teaching objectives, the necessity and advantages of ideological and political education, the excavation and practice of ideological and political education elements, as well as the assessment and evaluation of ideological and political courses. The goals are to guide students to establish the correct outlook on world, outlook on values and life, improve their professional quality, develop good ideological and political quality, cultivate high-quality talents who know agriculture, love agriculture and serve agriculture, rural areas and farmers for the country, so as to cultivate professionals for rural revitalization.

Key words: Crop-genetics; ideological and political education; exploration; practice