“先天之孔子”:明清山东文昌崇祀的建构与传播

2021-01-12赵树国

赵树国

中国的神灵崇拜由来已久,早在文明初曙之时即已滥觞,后随着历史的不断演进而被赋予新的内容。由于神灵崇拜与民众生产、生活息息相关,历代统治者都非常注重对其调控,以确保社会稳定。而神灵信仰往往只有契合主流意识形态,才能有较好的发展前景。明清时期文昌信仰在山东地区的传播历程,即清晰地反映了这一事实。文昌崇祀源自上古星辰崇拜,先秦时已有司中、司命之祀,后世延续不断。东晋时,巴蜀梓潼神张亚子(亦称“张恶子”(1)参见保忠、吴慈修,李图、王大钥纂:《(道光)重修平度州志》卷九《志二·建置》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第43册,凤凰出版社,2004年,第104页。按:早期文献多作“张恶子”,明清时期则多作“张亚子”。本文着眼于明清,行文使用“张亚子”,但在涉及早期文献时仍作“张恶子”。)兴起,至唐宋发展成区域性信仰,并得到朝廷认可。宋元时期,在道教的推动下,二者逐渐融合、演化为主宰文运的文昌帝君,并于元代以该身份载入祀典,得到推广。明初朱元璋改革祀礼时曾将其排除,但由于明景帝的推崇,该崇祀在明中后期仍逐渐得到推广。清嘉庆间文昌崇祀被纳入国家祀典,咸丰时其升格为中祀。在国家的推动下,文昌信仰逐渐发展成最为普遍的信仰之一。关于文昌崇祀,学术界主要从其起源、演变、传播,文昌与道教的关系,文昌神的功能等方面进行研究。(2)参见[日]森田憲司:《文昌帝君の成立——地方神から科挙の神へ》,梅原郁:《中国近世の都市と文化》,京都大学人文科学研究所,1984年,第389-418頁;[美]韩森:《变迁之神:南宋时期的民间信仰》,包伟民译,中西书局,2016年,第141-143页;常建华:《清代的文昌诞节——兼论明代文昌信仰的发展》,《清史论丛》2000年号,中国广播电视出版社,2000年;卿希泰、姜生:《文昌帝君的信仰及其神仙思想的道德决定论》,《江西社会科学》1996年第6期;张泽洪:《论道教的文昌帝君》,《中国文化研究》2005年第3期;宁俊伟:《明代三教的衰微与文昌信仰的发展探析》,《世界宗教研究》2012年第1期;詹石窗、李冀:《文昌信仰与孝道传播及其社会疗治》,《世界宗教研究》2017年第1期;祝尚书:《科举守护神“文昌梓潼帝君”及其社会文化意义》,《厦门大学学报》2009年第5期;蒋宗福:《梓潼文昌帝君灵应故事辑考》,《中国俗文化研究》第四辑,四川出版集团、巴蜀书社,2007年,第103-112页;白娴棠:《信仰与教化之间:元明清文昌神附祀庙学的原因》,《云南社会科学》2016年第6期。此外,史梦依《明清山东文昌信仰研究》(山东师范大学硕士学位论文,2018年)一文,对明清山东文昌信仰兴起的背景、建祀状况、社会影响等进行了梳理。该文侧重叙述,未能涉及明清山东文昌信仰的特点以及官员、士人对其神格属性的认识、建构及对该崇祀的经营等重要问题。其实,一种地方性信仰在发展成全国性信仰、进入国家祀典的过程中,其在新地区如何传播与被接受的问题无疑更值得关注。有鉴于此,本文以明清时期地近京畿的孔孟故里山东为切入点,考察这一时期山东文昌崇祀从无到有并逐渐普遍化的历史,探讨山东地方官、文化精英如何通过将其建构为“先天之孔子”以推动其传播、进而加以利用的过程。

一、“爟火禺马”:明清山东地区文昌崇祀概况

文昌崇祀源自上古星辰崇拜。《尚书·舜典》“禋于六宗”,孔疏推郑玄意云:“皆是天之神祇……司中、司命,文昌第五、第四星也”。(3)孔安国传,孔颖达等疏:《尚书正义》卷三,阮元校刻:《十三经注疏》,中华书局,1980年,第127页。《周礼·大宗伯》“以槱燎祀司中、司命”,郑注谓“文昌第五、第四星”。(4)郑玄注,贾公彦疏:《周礼注疏》卷一八,阮元校刻:《十三经注疏》,中华书局,1980年,第757页。据《史记·天官书》载:“斗魁戴筐六星曰文昌宫:一曰上将,二曰次将,三曰贵相,四曰司命,五曰司中,六曰司禄。”唐司马贞《索引》引纬书《孝经援神契》“文者精所聚,昌者扬天纪”,引纬书《春秋元命苞》“上将建威武,次将正左右,贵相理文绪,司禄赏功进士,司命主老幼,司灾主灾咎也”。(5)司马迁:《史记》卷二十七《天官书》第五,中华书局,2014年,第1544页。此外,屈原《楚辞·远游》载:“后文昌使掌行兮,选署众神以并毂。路曼曼其修远兮,徐弥节而高厉。左雨师使径侍兮,右雷公以为卫。”(6)汤炳正、李大明、李诚、熊良智注:《楚辞今注》,上海古籍出版社,1995年,第187页。据此,早在先秦秦汉时期文昌已经作为自然神星辰崇拜而存在,并具备了主文运之功能。这种自然神崇拜在后世一直延续,至明初尚存。洪武元年(1368)太常司奏:“立冬后亥日,祀司中、司命、司人、司禄……上从之。”(7)《明太祖实录》卷三十七,洪武元年十二月乙酉,第746页。

东晋时,巴蜀地区产生了人格神梓潼神崇拜。《华阳国志》记载:“梓潼县,郡治。有五妇山,故蜀五丁士所拽蛇崩山处也。有善板祠,一曰恶子,民岁上雷杼十枚,岁尽不复见,云雷取去。”(8)常璩:《华阳国志校注》卷二《汉中志》,刘琳校注,巴蜀书社,1984年,第145页。此后,《太平广记》载:“梓潼县张蝁子神。乃五丁拔蛇之所也。”(9)李昉:《太平广记》卷四百五十八《蛇三·张蝁子》,中华书局,1961年,第3749页。《太平寰宇记》记载:“济顺王本张恶子,晋人,战死而庙存。”(10)乐史:《太平寰宇记》卷八十四《剑南东道三》,《景印文渊阁四库全书》第469册,台湾商务印书馆,1986年,第682页。唐、宋时期,梓潼神不断获得加封。据《宋会要辑稿》记载,黄巢起义,唐僖宗播迁成都,梓潼神“亦有冥助”,封济顺王;宋真宗咸平三年(1000),梓潼神显灵助平定益州戍卒之乱,咸平四年(1001)被封为英显王;南宋绍兴二十七年(1157),加封“英显武烈忠佑广济王”。(11)徐松辑:《宋会要辑稿》礼二○《仙真祠》,刘琳等点校,上海古籍出版社,2014年,第1015页。在这一背景下,南宋后期,梓潼神开始向南方重要地区扩展,至南宋末年已传播至南方大多数重要地区。(12)参见[美]韩森:《变迁之神:南宋时期的民间信仰》,包伟民译,中西书局,2016年,第141-142页。

大致在宋元时期,文昌星神与梓潼神逐渐合流。邵雍纂《梦林玄解》载:“罗彦国累试不第,祈梦于梓潼神,梦神谓曰:‘已除君枢密直学士矣。’明年,彦国复下第,投牒乞进举,推恩授密州文学,盖密学之应也。”(13)邵雍:《梦林玄解》卷三十一《梦征·枢密直学士》,《四库全书存目丛书》子部第70册,齐鲁书社,1995年,第786页。稍后叶梦得《岩下放言》载:祥符中,西蜀二举人赴考途中夜宿剑门张恶子庙,祈梦于神,梦神预作试题《铸鼎象物赋》“召作状元者魂魄受之”,二子因非神选中之人,虽默诵于心,临考之际,“懵然一字不能上口”。后见售新状元所作赋,与庙中所记“无一字异也”。(14)陶宗仪:《说郛》卷二十上《岩下放言·来岁状元赋》,《景印文渊阁四库全书》第877册,台湾商务印书馆,1986年,第164-165页。按:《岩下放言》亦名《崖下放言》,现存本为残本,载于《景印文渊阁四库全书》第863册,第721-746页,其中未含本引文,故转引于《说郛》。可见,在北宋后期至两宋之交,士人已将梓潼神与仕途、科举联系起来。南宋景定二年(1261),叶梦鼎撰《梓潼真君行祠记》言:“世言帝命司桂籍,主人间科第者也。”(15)叶梦鼎:《梓潼真君行祠记》,钱可则修,郑瑶纂:《(景定)严州续志》卷四《祠庙》,清光绪二十二年渐西村舍汇刊本。此时士人已经普遍认同梓潼神主文运之说。此外,宋元之际,道教着意于推动二者之融合。如《元始天尊说梓潼帝君本愿经》言:“蜀有大神号曰‘梓潼’,居昊天之佐,齐太乙之尊,位高南极,德被十方,掌混元之轮回,司仕流之桂禄。”(16)《道藏》第1册,文物出版社、上海书店、天津古籍出版社,1988年,第816页。梓潼传说也日渐增多,《清河内传》所收元人托名唐渝州刺史赵延之所撰《行祠记》还塑造出其第一世化身张仲。(17)据《清河内传》之《行祠记》载:“帝君储精列宿,降自有周,姓张讳仲,字孝友。”见《道藏》第3册,文物出版社、上海书店、天津古籍出版社,1988年,第289页。元延祐三年(1316),朝廷加封文昌为“辅元开化文昌司禄宏仁帝君”,认可其“相予泰治则以忠孝而左右斯民,炳我坤文则以科名而选造多士”之功(18)脱因修,俞希鲁纂:《(至顺)镇江志》卷八《神庙·祠·本府》,清道光二十二年丹徒包氏刻本。,二者最终合流。此后,在官方的推动下,文昌信仰得到更广泛的传播,出现“今郡县所在,亦多祀之”(19)贡师泰撰,沈性编:《玩斋集》卷七《记·文昌祠记》,《景印文渊阁四库全书》第1215册,台湾商务印书馆,1986年,第619页。的状况。

文昌神自明初传入山东,明中期以后逐渐发展,至万历中叶已成为山东地区信仰最为普遍的神灵之一:“今海内上自乡国学宫,下及十户之聚,靡不金碧荧煌、爟火禺马而奉之。”(20)钱仲选:《东平州儒学文昌祠记》,左宜似等修,卢崟等纂:《(光绪)东平州志》卷十九《艺文志·记》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第70册,凤凰出版社,2004年,第498页。总的来看,明代山东文昌崇祀时有波折,清代相对稳定。今特据方志等史料对其在山东的发展情况加以梳理。

景泰五年(1454)之后,在明朝廷的支持下,文昌崇祀在全国范围内得到推广。《明孝宗实录》收录弘治元年(1488)四月礼科给事中张九功奏疏:“景泰中,因京师旧庙辟而新之,岁以二月三日为帝君生辰,遣官致祭。”(27)《明孝宗实录》卷十三,弘治元年四月庚戌,第309页。其实,《明孝宗实录》所收这段表述可能不全。是年十月,礼部侍郎倪岳上《覆正祀典疏》亦论及此:“京师旧有庙在北安门外,景泰五年辟而新之,敕赐文昌宫额,岁以二月初三日为帝君诞生之辰,遣官致祭。”(28)倪岳:《覆正祀典疏》,孙旬辑:《皇明疏钞》卷四六,《续修四库全书》第464册,上海古籍出版社,2002年,第363页。可见此年,政府不仅修缮了京师文昌庙,而且敕赐宫额,并遣官致祭。这看似只是针对北安门外文昌庙的一个孤立行为,但事实上并非如此。雍正《山东通志》记载:“明景泰五年,敕赐文昌宫额,学校祀之”(29)岳浚、法敏修,杜诏、顾瀛纂:《(雍正)山东通志》卷二十一《秩祀》,《景印文渊阁四库全书》第540册,台湾商务印书馆,1986年,第422页。,这说明景泰五年(1454)明朝廷在学校系统中对文昌崇祀做了广泛的推广。

事实上,在明代中期,人们对于是否由朝廷祭祀文昌神这一问题一直存在争论。弘治元年(1488)四月,礼科给事中张久功提出反对意见:“夫梓潼神显灵于蜀,则庙食其地于礼为宜,祠之京师何也?况文昌六星为天之六府,殊与梓潼无干,今乃合而为一,是诚附会不经。乞并与大小青龙神之祭俱敕罢免,其梓潼祠在天下学校者,俱令拆毁,庶足以解人心之惑”。疏既上,“上曰:卿等言是……如所议行之”。(30)《明孝宗实录》卷十三,弘治元年四月庚戌,第309、315页。明孝宗虽允,恐怕并未执行。因为是年十月,礼部侍郎倪岳又提出了与其内容几乎一致的建议:“梓潼以孝德忠仁显灵于蜀,庙食其地,于礼为宜。祠之京师,不合祀典。至于文昌之星与梓潼无干,今乃合而为一,诚出傅会……前项祭告,俱合罢免,谨具覆奏,伏候圣裁。”(31)倪岳:《覆正祀典疏》,孙旬辑:《皇明疏钞》卷四六,《续修四库全书》第464册,上海古籍出版社,2002年,第363、366页。但这仍旧未引起朝廷的重视。(32)雷礼等辑:《皇明大政记》卷十七,弘治元年八月,《四库全书存目丛书》史部第8册,齐鲁书社,1996年,第393页。

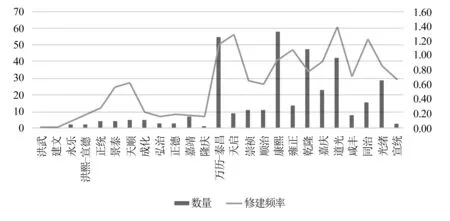

在这种形势下,山东文昌崇祀略受影响,但影响并不严重。毁庙改祀者仅有正德五年(1510)一例,山东参政史学命人毁寿张县梓潼祠像,另立张艺、王彦章二人之像于祠内,邑人殷云霄虽对史学的做法高度评价,“史公崇正抑奇,辟祀作主”(33)殷云霄:《修乡贤祠记》,刘文煃修,王守谦纂:《(光绪)寿张县志》卷八《艺文》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第93册,凤凰出版社,2004年,第481页。,但这类事例太少,并不典型。此后,山东文昌祠庙修建数量虽有所波动,但一段时期后仍呈稳步增长之趋势,其情况大致如下图所示:

明清山东文昌祠庙修建趋势图(34)引自史梦依:《明清山东文昌信仰研究》,山东师范大学硕士学位论文,2018年,第35页。按:本表主要依据明清、民国时期山东地方志所载统计而成。这并不能完全涵盖明清山东所有的文昌祠庙,诚如道光《章邱县志》所言“文昌、关帝、龙神、土地诸祠,入采访者不胜数,今止载附城入祀典者,余从简”,想必其它地方志所记文昌等祠庙亦大致如此。参见吴璋修,曹楙坚纂:《(道光)章邱县志》卷二《建置志》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第68册,凤凰出版社,2004年,第48页。但即使是这样,因地方志所收录的文昌祠庙相对比较重要,故该表所载之修建时间等信息仍能大致反映出该地文昌崇祀的概况。

由上图可见,明代山东文昌崇祀在景泰至成化时期初步发展,弘治至嘉靖时发展相对平缓,这当与景泰时朝廷支持及弘治初朝臣上疏反对有关。万历以后,文昌崇祀逐渐发展起来,可能与此时国家对神灵封赠政策的放松有关。(35)朱海滨在梳理明代祭祀政策后指出:洪武时期,朱元璋从儒家原理主义观念出发进行礼制改革,“除孔子神外,唐宋以降被授予的祠庙及其神灵的所有庙额、封号均被废除”,但永乐时又出现封赠神灵的活动。明中期后,朝廷加强对“淫祠”的打击,“明中期约一百年间,受儒教原理主义观念的影响,全国范围内打击淫祠的活动趋向活跃”,以致弘治初至嘉靖中,“中央王朝对神灵及其祠庙进行加封、赐额的现象基本上见不到”,万历中期以后,“对民间神灵进行赐封的现象又开始活跃起来”,这种趋势直至清末未变。据此可以推知,万历中期以后国家对神灵封赠的管控逐渐放松,这应当也会促进文昌崇祀的发展。参见朱海滨:《祭祀政策与民间信仰变迁——近世浙江民间信仰研究》,复旦大学出版社,2008年,第6-10页。

入清后,文昌崇祀发展平稳,原因在于其国家正祀地位的确立。自洪武三年(1370)朱元璋改革祭礼、革除“不应祀典者”(36)《明太祖实录》卷五十三,洪武三年六月癸亥,第1034-1035页。至清嘉庆前,虽然景泰时曾一度“提倡”,但文昌崇祀一直被排斥于国家正祀之外,故明代新修文昌祠庙数量不断波动。嘉庆五年(1800),潼江寇平,“初寇窥梓潼,望见祠山旗帜,却退。至是御书‘化成耆定’额,用彰异绩。发中帑重新祠宇”(37)赵尔巽:《清史稿》卷八十四《志五十九·礼三·文昌帝君》,中华书局,1976年,第2542页。。翌年夏庙成,嘉庆帝亲自致祭,并谕内阁:“文昌帝君主持文运,福国佑民,崇正教、辟邪说,灵迹最著,海内崇奉,与关圣大帝相同,允宜列入祀典。”(38)《清仁宗实录》卷八十三,嘉庆六年五月甲申,第79页。文昌崇祀由此列入国家祀典。咸丰六年(1856)十一月,咸丰帝谕内阁:“文昌帝君……一切礼节祭品均与关帝庙同,现在关圣帝君已升入中祀。文昌帝君应一体升入中祀。”(39)《清文宗实录》卷二一二,咸丰六年十一月乙丑,第338页。文昌崇祀由群祀升为中祀。正是得益于清廷的支持,有清一代山东文昌崇祀发展平稳。

综上可知,文昌崇祀自明永乐间传入山东,景泰以后逐渐发展,弘治至嘉靖发展缓慢,万历直至清末一直盛行,这一发展趋势与国家祀典政策有密切关系。

二、星象与人鬼:明清山东士人对文昌神的认识

由上文可知,文昌神之来源有两处。其一为自然神,自上古至明朝一直列入国家祀典;其二为人格神,自唐宋至清亦常在国家祀典之中。在这种情况下,明清时期士人们对于文昌神神格属性的认识一直存在分歧,特别是对将其人格化为张亚子、张仲之说不乏质疑之声,这由前文所引张九功、倪岳之奏疏即可管窥。这种情况在明清山东官员、士人中也存在。

对于文昌神源自星辰崇拜这点,人们基本没有质疑。万历间,莒州人陈勖据《史记·天官书》等认为“北斗定四时系八极,而文昌用事,则文武爵禄之司其命”(40)陈勖:《创建文昌祠记》,许绍锦纂修:《(嘉庆)莒州志》卷十三《艺文上》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第61册,凤凰出版社,2004年,第577页。。康熙间,陵县知县史扬廷在碑文中认为“以文昌六星,斗极所戴,而命禄将相具备于中,司是柄者,日取士子之所行以为阴鸷”(41)史扬廷:《重修魁楼记》,沈淮修,李图纂,戴杰续纂:《(光绪)陵县志》卷十六《艺文志·文》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第11册,凤凰出版社,2004年,第180页。。嘉庆间,临朐举人迟仑源认为“文星明则文运昌,兴学育才,首重其事”(42)该碑现存于临朐县城关街道办事处寨子崮村太平崮顶,清嘉庆二十四年立;又见赵卫东、宫德杰:《山东道教碑刻集》,齐鲁书社,2011年,第243页。。道光间,冠县知县梁永康指出“《天官书》……戴匡而居斗口者曰文昌……后世以之感兆乎人文,载在祀典”(43)梁永康:《重修文昌魁星阁记》,梁永康修,赵锡书纂:《(道光)冠县志》卷九《艺文志》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第45册,凤凰出版社,2004年,第121页。。

相反,对于流传甚广的人格神张亚子、张仲之说,质疑者却不乏其人。乾隆《曹州府志》认为文昌崇祀源自星辰崇拜,即“文昌六星在北斗魁前”,与张亚子“无涉”,且言张神“著灵蜀中,自宜庙食其地”,各郡县祀于学校乃“祀之不经者”。(44)周尚质修,李登明纂:《(乾隆)曹州府志》卷九《坛庙》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第80册,凤凰出版社,2004年,第144页。道光《重修平度州志》梳理了文昌作为星辰崇拜的源流后,指出梓潼帝君履历“与此无涉,宜免祀学校”,同时又斥《化书》中文昌为张亚子之说“其言尤为河汉无极”。(45)保忠、吴慈修,李图、王大钥纂:《(道光)重修平度州志》卷九《志二·建置》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第43册,凤凰出版社,2004年,第104页。光绪《利津县志》认为古代司中、司命之祭“皆祀文昌也”,后世因道家言“肖其貌而祭,尊为帝君,则星象也而人之矣”,故世俗所传梓潼帝君之说“固经典所必黜”。(46)盛赞熙修,余朝棻纂:《(光绪)利津县志》卷五《礼书第三》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第24册,凤凰出版社,2004年,第374页。光绪《蓬莱县续志》认为文昌崇祀“为列星无疑”,至于张仲、张亚子等系“后世转相附会”,而宋元明所加封号更是“以天神而侪于人鬼,臆度不经”。(47)江瑞采修,王尔植纂:《(光绪)蓬莱县续志》卷三《文治志·祀典》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第50册,凤凰出版社,2004年,第343页。

碑文中也有诸多此类记载:万历间,胶州进士赵任肯定文昌崇祀源自星辰崇拜,“斯文之胎,实结于是,所谓正神也”,质疑“白晳美髯,软巾柘衣,白羸素拂,华服妖童”之文昌形象,反问其“何裨于斯文”。(48)赵任:《新建文昌阁记》,周于智修,刘恬纂:《(乾隆)胶州志》卷七《艺文》,清乾隆十七年刻本。乾隆初,夏津知县方学成认为文昌为斗魁六星,“文昌明润,则天下文明”,指出后世所传文昌为张亚子“出于附会之说”。(49)方学成:《重建文昌台奎星楼记》,方学成修,梁大鲲纂:《(乾隆)夏津县志》卷十《艺文志》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第19册,凤凰出版社,2004年,第174页。乾隆间,济宁学正于棠认同《史记·天官书》中“文昌宫六星之说”,认为“后人以张仲孝友实之”及《文昌化书》轮回幻化之事“近于荒诞,儒者所不道”。(50)徐宗幹修,许翰等纂:《(道光)济宁直隶州志》卷五之二《秩祀》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第77册,凤凰出版社,2004年,第238页。乾隆间,昌邑知县周来邰认为文昌星主司文明,“祀之足佑文明,实以人则近妄”,特别是《文昌化书》所载“奇幻不经,毋乃好事者附会欤”,故此祀“殊为左道,奚足列诸祀典”。(51)周来邰:《新建奎星楼记》,周来邰纂修:《(乾隆)昌邑县志》卷八《艺文》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第39册,凤凰出版社,2004年,第521页。乾隆间,鱼台朱国镳认为“文昌宿悬像于天,求人以实之似乎近凿”(52)朱国镳:《国朝梓潼帝君阁记》,赵英祚纂修:《(光绪)鱼台县志》卷四《金石志》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第79册,凤凰出版社,2004年,第172页。。

以上史书,均肯定文昌源自星辰崇拜,反对人格神的张亚子、张仲等说法,认为此说穿凿附会、荒诞不经,甚至对其列于祀典都有质疑。

除了反对的声音外,也有人对文昌神的人格神形象持赞同态度。万历间,临朐进士冯琦指出“戴筐六星为缟衣、素舄、青童、白马而谓之文昌君”系当今祠家“援周天列星而以人事之”的做法,认为这种以人格神阐释自然神的做法“礼所不禁”。(53)冯琦:《新建文昌阁记》,周钧英修,刘仞千纂:《临朐续志》卷十七《艺文》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第36册,凤凰出版社,2004年,第431页。同治间,莒州知州彭九龄赞同《史记·天官书》“戴筐六星为文昌宫”之说,认为“帝君梓潼人”“或曰《诗》所谓张仲孝友即其人”的说法与“以理推之,凡物精华所凝而光浮焉……一十五郎官上应列宿,而二十八名将灿列天庭”之理吻合,所以文昌由自然神转为人格神“亦事之无足异者”。(54)彭九龄:《重修文昌祠记》,卢少泉修,庄陔兰纂:《重修莒志》卷四十八《祠庙寺观碑记》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第62册,凤凰出版社,2004年,第412页。

更值得注意是,山东有些士人似乎看到部分士人在描述文昌神时赞同“星象”而斥“人鬼”的事实,因而不遗余力地将文昌神的神格属性纳入儒家学说体系中进行阐释,试图消弭这一分歧。

其一,以儒家“天人感应”之说解释以“人鬼”配“星象”的合理性。据《周礼·小宗伯注》载:“兆五帝于四郊,四望、四类亦如之。”郑注:“兆,为坛之营域。五帝,苍曰灵威仰,太昊食焉;赤曰赤熛怒,炎帝食焉;黄曰含枢纽,黄帝食焉;白曰白招拒,少昊食焉;黑曰汁光纪,颛顼食焉。”(55)郑玄注,贾公彦疏:《周礼注疏》卷十九,阮元校刻:《十三经注疏》,中华书局,1980年,第766页。山东士人以汉儒郑玄的注释作为理论根据进行阐述。乾隆间,章丘焦式冲在碑文中指出,“夫文昌六星,黄润志瑞……世所传以张仲当之,则夫孝友之德上符乎天,如五帝之应乎五行之帝也,理或然与”(56)焦式冲:《东陵山创建文昌阁记》,吴璋修,曹楙坚纂:《(道光)章邱县志》卷十三《艺文志》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第68册,凤凰出版社,2004年,第346页。。乾隆前期历城人尹廷兰指出,星神文昌于“成周盛时”已列于祀典,“张亚子”之说系“五方帝以五人帝为配”之义,故对于后人之质疑不以为然,发出“开辟以来神灵之号无非后起,何独于文昌而疑之”的感慨。(57)尹廷兰:《龙泉寺新建文昌殿记》,毛承霖纂修:《续修历城县志》卷二十一《古迹考六·寺观》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第5册,凤凰出版社,2004年,第297页。乾隆末,历城著名学者周永年经过考证后认为“文昌六星与轩辕角大民、小民之星共司其事”,进而指出以周孝子张仲为文昌,“即五行之神配以五人帝之义,而其理固章章不可诬也”。(58)周永年:《历城东岳庙文昌阁碑记》,王赠芳、王镇修,成瓘、冷烜纂:《(道光)济南府志》卷六十六《艺文二·历城》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第3册,凤凰出版社,2004年,第387页。

其二,从儒家经典出发阐释文昌崇祀与儒家的关系。乾隆间,鱼台朱国镳认为,文昌帝君之说“孝友为之本”,故而“与我至圣先师幽明殊轨而指归则一”,又认为其《阴鸷文》及《戒士子文》,“示人周行与四子书实相表里”。(59)朱国镳:《国朝梓潼帝君阁记》,赵英祚纂修:《(光绪)鱼台县志》卷四《金石志》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第79册,凤凰出版社,2004年,第172页。乾隆间,利津知县程士范指出,文昌崇祀与儒家经典相通,“其劝行阴鸷义本《尚书》,与吾儒迪德积善之道足相发明”(60)程士范:《重建文昌阁记》,盛赞熙修,余朝棻纂:《(光绪)利津县志》附《利津文征》卷第二《碑记》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第24册,凤凰出版社,2004年,第456页。。道光间,巨野廪生卞敦本认为文昌神“无一不本于忠孝”,《文昌孝经》六章与儒家经典《孝经》十八章“相发明”,故而认为“古称文昌先天之孔子,孔子后天之文昌,非无谓也”。(61)卞敦本:《重修金山文昌阁记》,黄维翰纂修,袁传裘续纂修:《(道光)巨野县志》卷十八《记》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第83册,凤凰出版社,2004年,第395页。以上几种说法,认为文昌信仰的相关文献与儒家经典《四书》《尚书》《孝经》等有相通之处,故二者不可分割。

其三,阐述文昌崇祀对宣扬儒教的功用。万历间,莒州进士陈勖认为文昌是辅弼儒学之神,“文昌帝君所以翊宣圣之教如不及者,亦所在有之”,对于当时流传的“佛日也、道月也、儒星也”之说不以为然,主张“孔子之教若日月之耀乾坤,文昌帝君之教若众星之翊日月,而诸家则彗孛飞流、抱珥虹蜺,为道光之妖耳”,强调文昌崇祀可以辅翊儒教,地位当高于释、道。(62)陈勖:《创建文昌祠记》,许绍锦纂修:《(嘉庆)莒州志》卷十三《艺文上》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第61册,凤凰出版社,2004年,第577页。万历间,高苑徐论文昌与孔子关系,他针对当时“或曰学宫尊孔氏足矣,复祀文昌不几赘乎”的疑惑,指出文昌与孔子的关系是注释与经典的关系,“六经炳若日星,脱无注疏以羽翊之,则曀蚀之长夜或乘其后,由斯而谈,孔氏六经也,文昌六经之注疏也,亷远则堂高,藩深则阃奥”。(63)徐:《儒学文昌阁记》,古今誉修,刘大量纂:《(康熙)高苑县续志》卷八,清康熙五十五年刻本。乾隆间,利津知县刘文确指出“四子微言、六经奥义,要以彝伦攸叙为归”,认为“今帝君以阴鸷垂训,贯五常、括百行,词简而蕴深,为宣圣功臣”,借助于《阴鸷文》等相对容易理解的文辞,“学者由是溯源洙泗,若河流纡回蜿蜒终汇沧溟”。(64)刘文确:《利津县新修文昌阁记》,盛赞熙修,余朝棻纂:《(光绪)利津县志》附《利津文征》卷第二《碑记》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第24册,凤凰出版社,2004年,第453页。

以上诸说试图将文昌信仰纳入儒家文化体系中,视文昌为“先天之孔子”、孔子为“后天之文昌”,认为二者不分轩轾,指出“我国家文教覃敷,既立圣庙以表彰正学,又祀帝君以默佑科名”(65)彭九龄:《重修文昌祠记》,卢少泉修,庄陔兰纂:《重修莒志》卷四十八《文献志·祠庙寺观碑记》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第62册,凤凰出版社,2004年,第412页。。在这种阐释下,山东士人们对文昌崇祀的认可度进一步加深,由此产生了“有夫子之神在,不可无文昌之神在,有夫子之黉宫在,不可无文昌之祠宇在”的认识。(66)刘应科:《文昌阁记》,李敬修纂修:《(光绪)平阴县志》卷七《碑记》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第65册,凤凰出版社,2004年,第432页。

由上可见,明清山东地方官、文化精英们对文昌神的认识是有分歧的。文昌崇祀源自上古星辰崇拜,文昌宫之“司中”“司命”之祀在清代以前一直被列入朝廷郊祀系统,符合传统礼制,故士人对其鲜有疑义。但他们对人格化文昌神的态度却不同。这主要是因为,文昌崇祀的信仰主体是深受儒家文化影响的士人,他们秉持孔子“不语怪力乱神”之训,对于长期不在祀典、且深受道家影响、事迹颇涉玄幻、又非起源于山东地区的人格化文昌神产生质疑乃至反对,也是可以理解的。不过,值得注意的是,明清山东士人将文昌信仰纳入儒家文化体系中进行阐释、建构的做法,在一定程度上消弭了士人们对文昌神认识的分歧,有助于推动该崇祀的传播。

三、政绩、名望:官员、地方精英与文昌崇祀

明清时期,山东官员、士人对于文昌崇祀(特别是文昌神的人格神属性)尽管尚有质疑之声,但他们却能饱含热情地投身于文昌祠庙的建设,原因在于他们大多认同调整奉祀文昌之地的风水可兴地方文运、宣扬文昌神仁孝之道可促进地方教化。

明清时期,山东地方官、士人认为通过调整文昌祠庙的风水可兴文运。万历间,德州知州刘道认为学宫“巽嗛昂耸,宜起文峰”,与士绅商定建立文昌阁,此阁建成后“上出云霓、下临无地,岿然方州一巨观矣”,创成之年“登录者四,一冠贤书”。(67)邢侗:《德州学宫建文昌阁记》,王道亨修,张庆源纂:《(乾隆)德州志》卷十二《艺文·文》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第10册,凤凰出版社,2004年,第350页。万历间,高苑县学宫之“巽方尚属隙地,污莱不庄”,堪舆家认为“龙头未振,科第落落或坐是焉”,乡绅、进士张修吉“慨然以振起斯文为巳(己)任”,捐数十百金建阁,建成后“邑孝廉王用中氏辄登黄甲应焉”。(68)徐:《儒学文昌阁记》,古今誉修,刘大量纂:《(康熙)高苑县续志》卷八,清康熙五十五年刻本。可见,通过调整文昌祠庙风水以兴文运成为地方官的重要追求。

此外,文昌神的忠孝品质也得到地方官、士绅的广泛认可,他们希望藉此教化民众。明正统间,倪谦为章丘初创之文昌祠撰记,即充分肯定文昌崇祀的鼓励作用:“自今,诸士子幸修祀事、□采无斁,尚当争相策励,学文修行,致力忠孝,□□对越无愧之义,将见文运亨嘉、科名接武,□□赐福无有穷也”(69)倪谦:《文昌祠记》,杨循吉纂修,戴儒补修:《(嘉靖)章邱县志》卷二《公宇六》,《天一阁藏明代方志选刊续编》第57册,上海书店出版社,1990年,第118页。。康熙初,即墨人范汝琦肯定《文昌化书》教居官者“勿虐民酷吏”、教士子“苦学为能,孝行为先”的教化功能,认为可“使人佥懔然于冥冥中化其邪慝,处则勉为正士,出则期为良牧”,肯定了使君姜公“惓惓于一阁之存亡”的举动。(70)范汝琦:《重修文昌阁碑记》,林溥修,周翕纂:《(同治)即墨县志》卷之十《艺文志·文类上》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第47册,凤凰出版社,2004年,第215页。顺治间,鱼台进士朱之玉在为知县王荣国创文昌阁所撰碑文中感慨“士君子举事,忠与孝二者居其大端矣”,高度肯定文昌帝君宝经之教化作用,“所为正人心者,无一不致其详,乃大要以为人子者训之使孝,为人臣者训之使忠为首务”。(71)朱之玉:《重修文昌阁记》,马得祯纂修:《(康熙)鱼台县志》卷十八《艺文》,清康熙三十年刻本。康熙初,莱芜张四教指出“帝君之孝友著于诗雅,其后忠仁之烈炳万古”,肯定知县叶方恒创建此阁宣扬孝友之举,“无事不以纲常名教为己任”。(72)张四教:《建文昌阁记》,李钟豫修:《续修莱芜县志》卷三十五《艺文志·碑记》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第67册,凤凰出版社,2004年,第519页。章丘焦士冲认为世人以张仲为文昌,是认可“孝友之德,上符乎天”,所以此阁之建不但可以“助文运之盛”,还能使登临者“殷然有敦行之心”。(73)焦式冲:《东陵山创建文昌阁记》,吴璋修,曹楙坚纂:《(道光)章邱县志》卷十三《艺文志》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第68册,凤凰出版社,2004年,第346页。正因为认识到文昌崇祀的教化功能,有些士人尽管并不认可人格化的文昌神,却仍致力于该崇祀。万历间,胶州人赵任斥人格化的文昌神无“裨于斯文”,但却认同其教化作用,“阁可以不建?而缘可以不起矣?否,否,非然也。某由此中出者也,诸公入而思出者也,后生小子思入、思出以传无穷者也,崇德报功亦所有事”。(74)赵任:《新建文昌阁记》,周于智修,刘恬纂:《(乾隆)胶州志》卷七《艺文》,清乾隆十七年刻本。

由上可见,兴修文昌阁可以兴文运、促教化,充分展现地方官、士绅与地方精英们振兴地方文化的拳拳之心。所以,他们积极投身于文昌崇祀,并藉此彰显政绩、收获名望。

(一)“光昭祀典”:地方官的政绩

地方重要庙宇的兴建系守土者之责,“国家肇建都邑,必先首立城郭,次度民居。又欲则修庙观以光昭祀典,其大者曰至圣庙、曰关圣庙、曰文昌庙……假神道设教而有以妥侑之也。”(75)靳维熙:《重修朝元宫记》,卢少泉修,庄陔兰纂:《重修莒志》卷四十八《文献志·祠庙寺观碑记》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第62册,凤凰出版社,2004年,第414页。文昌崇祀关乎地方文运,“文昌司文以庇士,官斯土者代士而祈之、报之,宜矣”(76)解启衷:《新迁文昌阁记》,李祖年修,于霖逢纂:《(光绪)文登县志》卷四上《祠庙》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第54册,凤凰出版社,2004年,第65页。,故格外受到地方官员的重视。

除地方官因守土之责而热衷于文昌祠宇之修建外,地方教官也因教化职责参与其中。乾隆中期,商河县岁贡马显锡任莘县儒学训导,念“学中科目久疎”,改建桂香阁于学宫之巽隅,“以奉文昌……壬午后科目连绵”。(93)张朝玮修,孔广海纂:《(光绪)莘县志》卷五《官师志》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第95册,凤凰出版社,2004年,第491页。乾隆间,莒州人庄訚任潍县教谕,“捐俸倡修文昌祠,士风丕振”(94)卢少泉修,庄陔兰纂:《重修莒志》卷六十四《人物九》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第62册,凤凰出版社,2004年,第576页。。嘉庆末,济阳教谕陈桐将文昌祠移建于“城北陴堞之上”(95)李若琳:《新修文昌帝宫碑记》,卢永祥修,王嗣鋆纂:《济阳县志》卷十六卷《艺文志·碑记》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第14册,凤凰出版社,2004年,第442页。。以上官员兴修文昌祠庙之义举被载入当地方志,得到民众认可。

(二)“望重乡邦”:地方精英的名望

除地方官外,地方士绅、乡村精英们对文昌祠庙的建修也颇为用心。

明清之际,海丰生员王所师,以孝友著称,“邑中大建置如新学宫、创文昌阁、设关帝、城隍等庙,皆捐赀为众先”,邑人私谥“恭义先生”。(96)李熙龄修,邹恒纂:《(咸丰)武定府志》卷二十六《人物·义行》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第21册,凤凰出版社,2004年,第519页。顺治间,威海卫生员周之标,居乡慷慨多大节,创建文昌阁。(97)毕懋第原修,郭文大续修:《(乾隆)威海卫志》卷八《人物》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第44册,凤凰出版社,2004年,第472页。清前期,齐河生员马绵祚,为人孝义,“乡有争者,善言以解”,建文昌阁于华店以劝学者,“经阖邑两举德行,知县薛、吴前后旌匾其门”。(98)上官有仪修,许琰纂:《(雍正)齐河县志》卷八《孝义》,清乾隆元年刻本。雍正间,峄县廪生张廷琮妻贾氏,在丈夫去世后,孝姑养子,“生事死葬,鞠育教诲,妇道、母道兼尽”,积极参与地方公益事业,“捐赀修崇圣、关帝、文昌诸祠”,得到朝廷嘉奖,“奉旨建坊”。(99)王振录,周凤鸣修,王宝田纂:《(光绪)峄县志》卷二十二《列女》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第9册,凤凰出版社,2004年,第367页。乾隆间,东平附贡刘梦鲤,“倡修文庙、又捐修文昌祠”,获赠匾额“望重乡邦”。(100)张志熙修,刘靖宇纂:《东平县志》卷第十一下《人物》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第66册,凤凰出版社,2004年,第163页。嘉庆间,陵县庠生宋丕振,性好义,倡修文庙、文昌阁、三泉书院等,且“自置义塾于其乡”,知县沈瑊“表其门”。(101)沈淮修,李图纂,戴杰续纂:《(光绪)陵县志》卷十九《人物传·清》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第11册,凤凰出版社,2004年,第284页。嘉庆、道光年间,济阳孙耿镇岁贡艾善立,“清操自励,事继母以孝闻”,重建本镇文昌阁,“远近慕其行,皆乐出赀助之”。(102)王赠芳、王镇修,成瓘、冷烜纂:《(道光)济南府志》卷五十六《人物十二·国朝·济阳》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第3册,凤凰出版社,2004年,第99页。光绪间,长清贡生艾象恒,乐善好施,倡修嵋山文昌阁,“一时乡里悉化仁厚之风,以艾善人呼之”(103)李起元修,王连儒纂:《长清县志》卷十三《人物志三·懿行》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第60册,凤凰出版社,2004年,第378页。。清代,章丘监生孟国宁,为人孝义,乐善好施,“族党贫乏者周恤之”,倡修文昌阁,人称“孝义先生”。(104)吴璋修,曹楙坚纂:《(道光)章邱县志》卷十《人物志上·孝友》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第68册,凤凰出版社,2004年,第208页。济阳太学生艾庆琛,质直好义,“监修本镇文昌楼,慷慨捐输无吝色”(105)卢永祥等修,王嗣鋆纂:《济阳县志》卷十一《人物志·善行》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第14册,凤凰出版社,2004年,第298页。。利津恩贡纪渤,乐善急公,文昌阁、奎璧楼等“皆其所经理”,户部尚书孙瑞珍为其题词“黉宫永赖”。(106)盛赞熙修,余朝棻纂:《(光绪)利津县志》卷八《列传第二·义行》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第24册,凤凰出版社,2004年,第408页。

乡村精英们也积极参与文昌祠宇修建。明成化间,蓬莱陈安,好施济贫,“施修文昌祠”,后入祀忠孝祠。(107)王文焘修,张本、葛元昶纂:《(道光)重修蓬莱县志》卷九《人物·行谊》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第50册,凤凰出版社,2004年,第151页。乾隆间,平度白克敏,“天性醇笃,宽裕有容,俭于自奉而济物利众”,遇灾害曾多次赈济乡里,后来致力于地方文化事业,于道光三年(1823),“置义学屋十余楹,捐田税亩五十亩供其资,又建文昌祠以励学者”,为“合郡推重”。(108)保忠、吴慈修,李图、王大钥纂:《(道光)重修平度州志》卷十九《列传五·国朝人物》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第43册,凤凰出版社,2004年,第104页。道光间,诸城王可扬,性孝友,创建文昌阁、关圣庙,“义举不可殚述”(109)刘嘉树修,苑棻池纂:《(光绪)增修诸城县续志》卷十七《孝义下》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第38册,凤凰出版社,2004年,第590页。。德平单长安,乐善好义举,县修文昌、关帝、城隍诸庙,他首先倡助数千金,“人多称之”(110)凌锡祺修,李敬熙纂:《(光绪)德平县志》卷七《人物》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第8册,凤凰出版社,2004年,第371页。。

此外,医生、术士等作为具有技术的特殊群体也对文昌崇祀非常热心。(111)医生群体之所以热衷于文昌信仰可能与《梓潼帝君化书》有关。詹石窗、李冀《文昌信仰与孝道传播及其社会疗治》(《世界宗教研究》2017年第1期)认为“《梓潼帝君化书》的作者对传统医学理论与实践是了如指掌的。我们知道,《梓潼帝君化书》是以第一人称写的,这等于是文昌帝君介绍了自己的从医经历。故而,行文传递给读者的就是一个医圣形象”。清初,新城刘文开,品行高洁,精于外科医术,“治罔弗效”,创建城东北文昌阁。(112)崔懋修,严濂曾纂:《(康熙)新城县志》卷八《人物》,清康熙三十三年刻本。康熙间,淄川邵璟居城中以开药肆为生,“修文昌阁缭垣”,方志编纂者认为其善举与“晋宋以来,多惑于福田利益,捐资破产以修寺观”的行为有很大不同,故给予高度评价:“以乡曲编氓,顾独心知尊圣如此,传记所未有也。”(113)张鸣铎修,张廷寀纂:《(乾隆)淄川县志》卷六下《重续耆硕》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第6册,凤凰出版社,2004年,第284页。嘉庆时,巨野解灼“性至孝,精岐黄术,以利济为心”,倡修金山镇文昌阁,八十四岁大寿时,同里进士魏起睿等公制寿文,纪其实行甚详。(114)黄维翰纂修,袁传裘续纂修:《(道光)巨野县志》卷十三《义举》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第83册,凤凰出版社,2004年,第228页。清末,庆云秦陆海,“幼读书即喜阴阳术数等学”,庆云县自道光至同治四十年间“科第否塞”,他忧心忡忡,“暗窥城关地势,极费心血,得其受病原因”,而后与县绅士商量重新修建、布置文庙、文昌阁、魁星楼、考棚及书院的格局,使其“高低有法,远近合度”,此后该县文武两科蒸蒸日上,“人皆谓文运之开,先生与有功焉”。(115)秦夏声修,刘鸿逵纂:《庆云县志》卷二《人物志·堪舆》,民国四年石印本。

值得注意的是,兴修文昌祠庙不仅使地方官、士绅们收获了名望,还为他们提供了一个交流合作的平台。文昌庙的修建是个相对较大的工程,涉及诸多方面。往往是士绅先提出倡议,经过地方官首肯,才付诸实施。具体实施的过程需要多方通力合作。如道光间青城知县张薇垣修文昌阁时,就充分调动各方面资源。他先是顺应本县士绅重修之请求,而后“捐俸为倡”,再嘱托本县学官东野隆祜、邢钰及典史李鸿勋“广为劝输”,待积累“制钱一千缗有奇”后,任命候选待诏张淑适、廪生张淑会、里人胥廷魁具体“董是役”。(120)张薇垣:《重修文昌阁记》,杨启东修,赵梓湘纂:《青城续修县志》第五册《艺文志上》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第29册,凤凰出版社,2004年,第553页。同治间彭九龄修莒州文昌祠时大致也是遵循这种模式。彭九龄先是“谋之僚属诸君”,而后“捐俸倡始”,接着“州境绅耆各量力捐金有差”,然后开始兴建。具体参与者有“襄斯役者”司训李厚恺、王敬衔、州同芮家纯、司汛刘德明、吏目杨锦文,“而心计指授巨细不遗者,绅董中于湘浦之力为多”,此外尚有诸多督工、捐赀士绅。(121)彭九龄:《重修文昌祠记》,卢少泉修,庄陔兰纂:《重修莒志》卷四十八《文献志·祠庙寺观碑记》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第62册,凤凰出版社,2004年,第412页。由以上两个修庙过程可见,地方官在祠庙修建中发挥着主导作用。他们负责决策并居中调度,协调属下官员分工协作,并委托地方士绅具体负责。在这个过程中,地方士绅也收益良多,除了收获名望,还能得到官员的认可。如光绪间庆云县已告老还乡的原绿营都司蒋芳辰,热衷地方公益,修文庙、文昌阁、古棣书院等,“公实历董其事”,在当地建立了崇高的声望,“邑有大计、大疑,官绅所不能定者,得公一言而决”。(122)秦夏声修,刘鸿逵纂:《庆云县志》卷二《人物志·忠义》,民国四年石印本。

此外,官员、地方士绅围绕文昌崇祀相关事宜的沟通,密切了彼此间的联系。如康熙十二年(1673),福山士绅原提督广西学政佥事郭谏,原长沙府同知鹿兆甲,廪膳生员鹿兆赓、郭元枢等人因当地民众随意采芝阳山之石,对当地文脉及其家族坟茔风水造成破坏而致书知县,指出“巽地为文章之府,巽峰耸笔墨之香,芝阳一山坐邑巽方,实阖邑文风所系”,建议福山知县发文禁止。知县罗博深以为然,“西山为本邑来脉,又文昌阁址所在,一概禁止”采石等事。(123)何乐善修,王积熙纂:《(乾隆)福山县志》卷十一下《文翰·告示》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第51册,凤凰出版社,2004年,第689、690页。

由上可见,地方官通过修建文昌祠庙既可获得政绩,达到教民化俗之目的,又密切了与地方士绅的关系,加强了对地方社会的了解。地方士绅、乡村精英们则在这个过程中既收获了名望,又得到了官员的认可,且可借此参与地方事务,不管对于其个人、家族还是地方社会而言都有积极意义。

四、面向正统:文昌建构的动机及意义

以神灵崇拜为主要特征的民间信仰,其产生、发展与民众生产、生活息息相关,故往往受到统治者的重视。早在秦汉时期,统治者即曾通过厘定祀典调控民间祭祀行为。据《史记·封禅书》载,秦始皇东巡海上时,“行礼祠名山大川及八神……八神……皆各用一牢具祠,而巫祝所损益,珪币杂异焉”(124)司马迁:《史记》卷二十八《封禅书》第六,中华书局,2014年,第1644-1645页。,对流行于东方的八神崇拜进行收编。西汉宣帝时也进行过大规模的祀典改革,做了诸多增、删(125)班固:《汉书》卷二十五下《郊祀志》第五下,中华书局,1962年,第1248-1250页。。宋代以降,统治者通过封赠神号等将有益于统治的神灵纳入正祀系统,以宣扬主流意识形态。詹姆斯·沃森以妈祖信仰为例提出了“神的标准化”概念,认为国家通过敕封地方神灵,将其纳入祀典,从而实现神灵的“标准化”。同时,随着标准化神灵的推广,国家权力、主流意识形态也得以贯彻到地方。(126)[美]詹姆斯·沃森:《神的标准化:在中国南方沿海地区对崇拜天后的鼓励(960-1960年)》,见[美]韦思谛编:《中国大众宗教》,陈仲丹译,江苏人民出版社,2006年,第57-92页。赵世瑜指出:“宋代以来,国家往往通过赐额或赐号的方式,把某些比较流行的民间信仰纳入国家信仰即正祀的系统,这反映了国家与民间社会在文化资源上的互动和共享……国家通过赐额或赐号把地方神连同其信众一起‘收编’,有利于进行社会控制。”(127)赵世瑜:《狂欢与日常:明清以来的庙会与民间社会》,北京大学出版社,2017年,第314页。

因此,一种民间信仰要想得到广泛的传播,就必须贴近主流意识形态。特别是对于那些尚未进入正祀系统的“杂祀”而言,能否有效地弥缝其与国家主流意识形态之间的隔阂,关乎其生存及传播。要做到这点,对神灵神格属性、神职功能的有效阐述、建构是必不可少的。

文昌神虽然在宋代即已载入祀典,且在元代也得到政府认可,但在明初神灵封赠标准苛刻后便被排除。当然,客观地说,文昌信仰虽在明初被排除于正祀之外,却未遭真正打击。万历时人朱国祯曾言:“太祖最虔祀事,《到任须知册》以祀神为第一事。各神俱存本号,而后代泛加之称,悉皆撤去,为之一清。其不入祀典,而民间通祀者听。前代有毁淫祠者,而太祖有举无废,盖重之也。”(128)朱国祯:《涌幢小品》卷十九《祀神第一》,王根林校点,上海古籍出版社,2005年,第3545页。据此可知,朱元璋主要是从礼仪上对神灵崇祀加以厘定,并未进行打击。且由于文昌神灵掌科举之事的观念已深入人心,故其仍被世人崇祀,甚至出现景泰五年(1454)皇帝加以支持的举动。但有明一代文昌崇祀毕竟未列入正祀,故其发展仍受限制,特别是弘治间倪岳、周洪谟的上疏,再次从官方层面“否定”了文昌神的正祀资格。所以,至少在清嘉庆间文昌神正式列入国家正祀前,如何有效地阐释、建构文昌神的形象,使其与国家主流意识形态接近,以加速其传播,始终是致力于该崇祀者所需要着力的一个地方。

明清时期,文昌崇祀在山东的接受、传播,就是这个过程的典型反映。山东地处北方,临近京畿,受政治影响较深,且系圣人故里,深受儒家文化浸淫。文昌崇祀作为一种从外地传入的民间信仰,之所以能逐渐发展为山东地区信仰最为普遍的神灵之一,其神格属性及神职功能必须与官方意识形态保持一致,这就需要地方官、文化精英的阐释、建构与经营。

杜赞奇在梳理关帝信仰变迁时提出“刻化标志”的概念,指出自宋至清,国家一直通过“刻化”关帝形象,如战神形象等,以寻求其所需要的信仰标志。(129)[美]杜赞奇:《刻化标志:中国战神关帝的神话》,[美]韦思谛编:《中国大众宗教》,陈仲丹译,江苏人民出版社,2006年,第93-114页。明清时期,山东士人也在不断对文昌神进行“刻划”,途径就是通过对文昌神进行儒家化阐释,将其与儒家文化联系在一起,进而建构其“先天之孔子”的形象。事实上,这种儒家化阐释在明清时期其他民间信仰中也存在。(130)有学者结合具体事例进行阐释,如王见川对清代皇帝与关帝信仰“儒家化”的阐释,魏文静对于明清时期江南泰伯信仰“儒家化”的考察等。参见王见川:《清代皇帝与关帝信仰的“儒家化”:兼谈“文衡圣帝”的由来》,《北台湾科技学院通识学报》2008年第4期;魏文静:《明清时期江南泰伯信仰的儒家化——以苏、常二府为中心的考察》,《东南大学学报》2008年第5期。周振鹤指出:“民间信仰向国家宗教转化的关键在于政治权力的承认,得到承认的则成为正祀,列入国家祀典……民间信仰为了保证自己的长期存在,就必须考虑如何迎合适应官方的需要——这种需要往往与教化相关,即弱化荒诞不经的内涵,提高正统化的神性——往往还要符合占统治地位的儒家思想。”(131)周振鹤:《〈祭祀政策与民间信仰变迁——近世浙江民间信仰研究〉序二》,见朱海滨:《祭祀政策与民间信仰变迁——近世浙江民间信仰研究》,复旦大学出版社,2008年,第3页。山东是孔孟故里,深受儒家文化影响。文昌作为主文运之神若想得到推广就必须要与儒家文化紧密结合在一起。在文昌崇祀的传播过程中,我们可以清晰地看到山东文化精英们所做的一系列努力:先是以“天人感应”阐释文昌人格化形象的合理性,将其自然神、人格神属性融于一体,从理论上站稳脚跟;进而将文昌信仰文献与儒家经典相比附,阐释其对于儒家学说的襄助作用;继而又将文昌崇祀发挥作用的两种手段纳入儒家文化框架内,即调风水以兴文运、宣孝道以促教化。经过山东文化精英们的儒家化阐释,文昌被建构成“先天之孔子”,承担起文圣孔子所不便承担的职责。(132)原因主要有两个。其一,祭孔系官方重要祀典,普通民众并无参与之资格。据朱国镳《国朝梓潼帝君阁记》载:“自古莫不右文,而垂诸祀典者,一为至圣孔子,一为梓潼帝君。顾至圣专祀之学宫,里党莫敢干焉,其可家尸而户祝者,惟帝君而已。”参见赵英祚纂修:《(光绪)鱼台县志》卷四《金石志》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第79册,凤凰出版社,2004年,第172页。其二,祭孔与崇祀文昌等神灵颇有不同,其祭祀更偏重于表达崇敬之情,而非祈求。白娴棠认为:“(祭孔)表达的是在庙学受教育的儒士们对于孔子及先圣、先师、先贤们的崇敬之情,因此对于儒士们的行为不具有约束性与规范性,因而也缺乏神圣性。”参见白娴棠:《信仰与教化之间:元明清文昌神附祀庙学的原因》,《云南社会科学》2016年第6期。所以,文昌崇祀可以承担起文圣孔子不便承担的职责。当然,这种阐释、建构也有可能并非出于发自内心的崇敬,有学者即指出孔子主张的“祭神在,祭神如神在”,其实“并非出于对鬼神的虔诚,而是出于对鬼神的利用”(133)罗彩娟:《论汉族民间信仰的功利性》,《广西民族学院学报》2005年第3期。,但这种行为对于文昌崇祀在山东的发展却至关重要。

除此之外,民间信仰的被认可与传播,尚需贴近政治。明清山东文昌崇祀的推进过程体现出浓厚的政治化色彩。陈春声认为,在相对边缘的许多地区,王朝“教化”和“德化”的推行都是一个漫长的过程,这个过程常常包括了两个方面的内容,一是根据“国家”的典章制度具有正统性的礼仪行为在地方社会逐步推行,另一方面是许多民间的“习俗”,由于王朝的承认而在国家的意识形态中拥有了合法的地位。(134)陈春声:《信仰与秩序:明清粤东与台湾民间神明崇拜研究》,中华书局,2019年,第12页。这种情况在靠近政治中心的北方地区无疑体现得更加明显,即赵世瑜所言:“做华北的研究又特别要注意国家的在场。”(135)赵世瑜:《小历史与大历史:区域社会史的理念、方法与实践》,北京大学出版社,2017年,第6页。

明清山东文昌崇祀的政治化,一方面体现在山东文人、士大夫通过不断建构文昌神使其更符合主流意识形态上,另一方面则主要表现在文昌崇祀推动者的政治动机上。据上文可知,尽管有些官员、士人曾在碑记中表达过对文昌神神格属性的一些不同认识,但其撰写碑记的行为本身却表达了对文昌崇祀的支持。他们之所以不遗余力地推动文昌崇祀自有其政治目的。对于官员而言,其目的主要在于通过推动该崇祀鼓励士子获取科举佳绩,以此展现自己重视地方文教的诚意,获得政绩、名声,还可以藉此加强与士绅、地方精英的交流合作,推进政令的实施。施敏锋在论及湖州文昌信仰时曾言,“对于地方官员来说,如果能够在任职期间促进地方科举的发展,那么无疑可以得到地方士绅的赞誉与支持”(136)施敏锋:《民间信仰的湖州镜像:一种区域社会视野下的“公共知识”探究》,浙江工商大学出版社,2016年,第135页。。而对于士绅、地方精英来说,兴建文昌祠庙既可以展现自己为桑梓效力的拳拳之心,获得名望,还可以加强与地方官及其他士绅的联系,提高个人及家族的地位,并以参与地方公共事业的形式争取在地方事务上的话语权。围绕文昌崇祀而展开的各种祭祀礼仪、形式,也成为明清时期士绅阶层互相交流的平台,祁泰履曾指出,“在明朝的珠江三角洲,各个社会制度被逐渐士绅化,祭祀文昌就是其中之一”(137)Terry Kleeman, A God’s Own Tale: The Book of Transformations of Wenchang, the Divine Lord of Zitong. Albany:State University of New York Press, 1994. 转引自科大卫:《皇帝和祖宗:华南的国家与宗族》,卜永坚译,江苏人民出版社,2010年,第175-176页。,科大卫也指出16世纪以后,广州的文人“开始在文昌庙内进行他们自己的祭祀”,因此认为“从十六世纪开始被催生出来的新社会,开始像是个由士绅主导的社会”(138)科大卫:《皇帝和祖宗:华南的国家与宗族》,卜永坚译,江苏人民出版社,2010年,第176页。。上文所述山东士绅及士绅家族致力于发展文昌崇祀亦是这种情况的反映。他们通过领导和参与祀神活动,不仅表达了自身的祭祀理念和利益诉求,而且还在活动中巩固了自己在地方社会中的精英地位。傅衣凌先生曾指出:“高度集权的中央政权实际上无法完成其名义上承担的各种社会责任,其对基层社会的控制只能由一个双重身份的社会阶层来完成,而基层社会也期待着有这样一个阶层代表它与高高在上的国家政权打交道,这就是‘乡绅’阶层长期存在的根本原因。乡绅一方面被国家利用控制基层社会,另一方面又作为乡族利益的代表或代言人与政府抗衡,并协调、组织乡族的各项活动。”(139)傅衣凌:《中国传统社会:多元的结构》,《中国社会经济史研究》1988年第3期。包括文昌崇祀在内的各种民间信仰为士绅提供了发挥作用的重要舞台。

综上所述,民间崇拜能否得以有效推广、传播与其是否契合国家主流意识形态密切相关,特别是在北方靠近政治中心且为儒家文化发源地的山东地区体现得格外明显。明清时期文昌崇祀在山东传播过程中,经过山东地方官、士人的儒家化阐释、建构,因对文昌神神格属性认识不同而产生的龃龉逐渐被消弭,文昌崇祀成为一种难得的信仰资源,既适合儒家伦理,又合乎政治需要,还能满足广大读书人的精神需求。故致力于文昌崇祀,不管对于地方官、地方精英,还是普通民众而言,既是一件值得肯定的善举,又可以扩大自身对地方社会的影响力,因此他们对崇祀文昌有较高的积极性,这对于文昌崇祀的传播无疑具有重要意义。