矿井地震超前探测全波场数值模拟及波场特征分析

2021-01-09唐申强

唐申强

(中煤科工集团 重庆研究院有限公司,重庆 400039)

1 引 言

矿井掘进巷道前方的隐伏断层、局部构造破碎带、岩溶陷落柱、采空区等不良地质体是矿井采掘活动中的主要灾害地质体,在巷道掘进之前采用地质勘察技术超前探测此类隐伏地质构造的分布情况,可以有效地避免矿井突水、坍塌、煤与瓦斯突出等地质灾害的发生或减轻灾害带来的损失[1]。矿井掘进巷道前方灾害地质体的探测与隧道超前地质预报基本类似,通过借鉴国内外隧道超前地质预报的先进技术与理念,矿井超前探测逐渐形成了以地质分析方法和地球物理探测方法为代表的两大技术体系[2]。

工程实践表明,地震波反射法、电磁法和钻探法是矿井超前探测的三类行之有效的地球物理探测方法,其中地震波反射法探测距离远、异常界面定位准确、不受金属体和电流干扰,是一种备受关注的地球物探超前探测方法。地震波反射法是利用人工激发的地震波在煤岩体波阻抗差异界面所产生的反射纵波、纵波-转换横波、面波-转换横波以及反射槽波等反射波场来探测掘进工作面前方的地质情况[3-7]。由于煤系地层属于典型的层状低速夹层,在煤岩中地震波的传播规律十分复杂,波场中含有多种不同类型的地震波(包含有效波和干扰波),这些波相互干涉叠加,使得有效波的识别和提取变得非常困难。因此,利用数值模拟方法研究煤岩体中地震波的传播规律,可以为矿井地震超前探测的数据采集、处理和解释提供理论指导。关于隧道地震超前探测的数值模拟,朱夏乐[8]、羿士龙等[9]、卓启亮等[10]做了相关研究,对隧道内各种不良地质体的波场特征有了较为全面的认识。然而,煤巷与隧道在岩层结构上有很大差异,煤巷地层一般倾角小,含煤地层一般为包含低速夹层的近水平层状结构,而隧道地层倾角大,岩层更接近于垂直层状结构,岩层结构的不同将对地震波的传播规律产生显著影响。因此,不能直接将地震波在隧道内的传播规律移植到煤巷,需要将煤巷作为一种特殊的地震波传播介质加以研究。朱光明等[11]、杨思通等[12,13]采用交错网格有限差分方法开展了煤巷中地震波的数值模拟,识别了波场中存在的地震波类型,并分析了不同波型地震波的传播特征。但是这些研究侧重于模拟算法的实现和地震波类型的识别,缺少对不同类型地震波的形成机理和视速度特征的研究。本文基于二维各向同性弹性介质理论,采用有限差分方法开展了矿井地震超前探测的全波场数值模拟,分析了反射波场中不同类型地震波的波场特征和视速度特征。

2 地震波有限差分基本原理

2.1 一阶速度—应力弹性波方程

在均匀各向同性完全弹性介质中,质点振动速度与应力的关系由介质密度ρ、拉梅系数λ和μ三个参数确定,其二维弹性波方程可用下列微分方程组描述[14]:

(1)

式中:vx、vz为质点在水平和垂直方向振动的速度矢量分量,τxx、τzz为水平和垂直方向的正应力分量,τxz为剪切应力分量,t为传播时间。

2.2 地震波有限差分数值模拟

二维均匀各向同性完全弹性介质中传播的地震波由方程组(1)描述,该方程组可以通过有限差分方法求得数值解。本文采用交错网格高阶有限差分方法[15]模拟纵波、横波和转换波的传播过程,吸收边界采用完全匹配层(PML)方法,以此分析地震波在煤岩体中传播的全波场效应和波场特征。

3 模型建立

3.1 地质模型

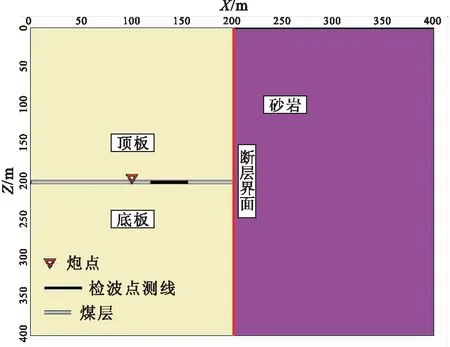

由于矿井掘进巷道为三维受限空间,炮点和检波点的布设范围受到严格限制,通常只能采用直线观测系统,将炮点和检波点沿一条直线布置在巷道侧帮上。为了研究直线观测系统条件下煤岩体中地震波的传播规律,建立了含煤岩体的煤巷地质模型,如图1所示。

地质模型为水平层状低速夹层模型,模型大小400 m×400 m,煤层厚度6 m,断层界面位于X=200 m,倾角90°。

图1 地质模型示意图Fig.1 Sketch map of geological model

3.2 模型参数

数值模拟采用单炮激发,24个双分量检波器接收(X分量平行于煤层,Z分量垂直于煤层),炮点位于X=100 m,最小偏移距20 m,道间距1.5 m,炮点和检波点布置在煤层中心线上。选用主频为400 Hz的雷克子波作为震源,网格大小ΔX=0.25 m,ΔZ=0.25 m,采样间隔Δt=0.05 ms,煤、岩层弹性参数如表1所示。

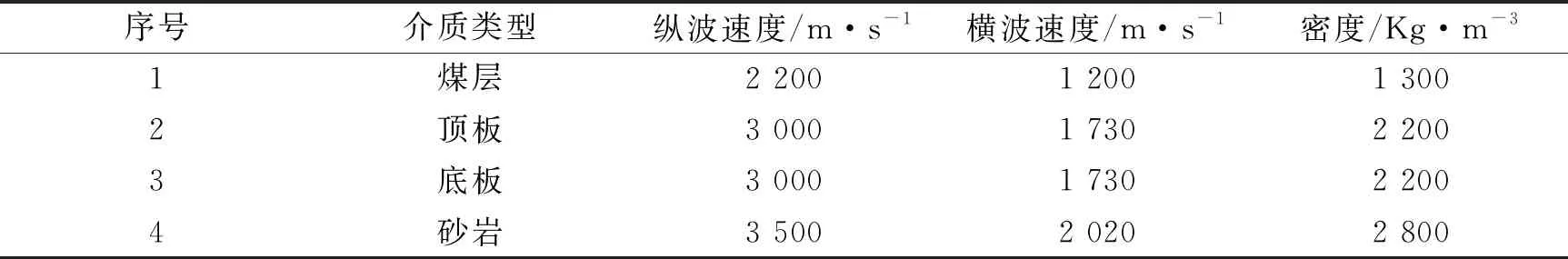

表1 煤、岩层弹性参数

4 模拟结果分析

4.1 波场快照

通过模拟计算可以获得不同时刻水平分量(X分量)和垂直分量(Z分量)的波场快照图,如图2所示。

从图2可以看出,由于顶底板高速层的影响,地震波在煤巷中的传播规律十分复杂。当煤层中激发弹性波(P波和S波)以后,一部分弹性波穿透煤层向顶底板传播,另一部分弹性波因入射角大于临界角,在煤岩界面发生全反射,在时刻30 ms,波场快照中可见由全反射形成的折射P波(X1、Z1)和直达槽波ISS(X2、Z2);随着时间推移,地震波不断向外扩散传播,其中,直达槽波ISS绝大部分能量被禁锢在煤层及顶底板围岩附近,以强干涉扰动的形式沿煤层传播;折射P波传播速度最快,首先到达反射界面,在时刻60 ms,波场中可见由折射P波产生的P-P反射波(X3、Z3);在时刻90 ms,折射P波在反射界面发生了波型转换,形成了P-S转换波(X4、Z4);直达槽波ISS传播速度最慢,最后达到反射界面,在时刻120 ms,波场中出现了由直达槽波ISS遇到反射界面后产生的ISS-P转换波(X5、Z5)、ISS-S转换波(X6、Z6)和ISS-ISS反射波(X7、Z7)。

图2 不同时刻波场快照Fig.2 Wave field snapshot at different time

图3 模拟地震记录Fig.3 Simulated seismograms of geological model

4.2 地震记录

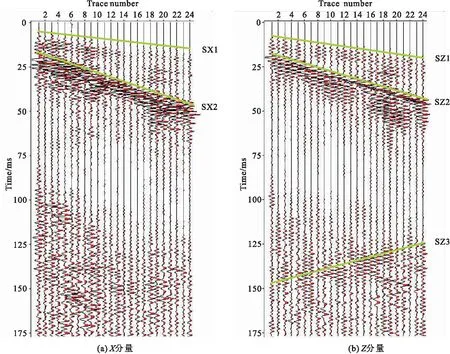

从模拟结果提取水平分量(X分量)和垂直分量(Z分量)的地震记录,如图3所示。

从图3可以看出,折射P波(X1、Z1)在垂直分量上的能量相比水平分量更强;直达槽波ISS(X2、Z2)在水平分量和垂直分量上的能量基本相当,两个分量上直达槽波的波形特征都非常明显,均易于识别;P-P反射波(X3、Z3)在水平分量和垂直分量上都严重受到直达槽波和其他波的干扰,不易识别。P-S转换波(X4、Z4)、ISS-P转换波(X5、Z5)、ISS-S转换波(X6、Z6)和ISS-ISS反射波(X7、Z7)在垂直分量上的能量相比水平分量更强,波形特征更加明显,更易识别。其中,水平分量上P-S转换波(X4)信噪比非常低,几乎被干扰波全部掩盖,难以识别,而垂直分量上反射槽波的能量相对最强,波形特征十分清楚,最易识别。

4.3 视速度分析

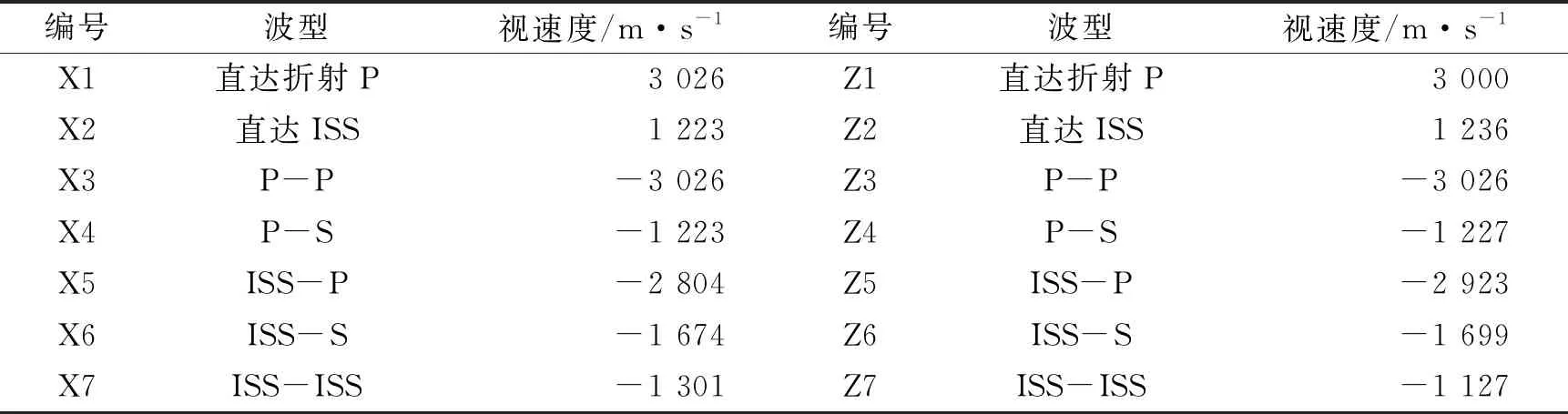

通过拾取模拟地震记录上不同波型地震波的同相轴,可以计算相应地震波的视速度值,如表2所示。

表2 不同波型地震波的视速度值

从表2可以看出:直达折射P波和直达槽波视速度为正值,而反射界面产生的反射波和转换波视速度为负值。直达折射P波为地震记录上的初至波,其视速度接近顶底板围岩的纵波速度;直达槽波ISS视速度接近煤层横波速度;P-P反射波视速度接近顶底板围岩的纵波速度,其形成机理是折射P波在反射界面发生反射形成的折射回波(P波);P-S反射波视速度接近煤层横波速度,其形成机理是折射P波在反射界面发生波型转换,形成沿煤层传播的转换横波;ISS-P转换波视速度接近顶底板围岩的纵波速度,其形成机理是直达槽波在反射界面发生波型转换形成的纵波折射回波(P波);ISS-S转换波视速度值接近顶底板围岩的横波速度,其形成机理是直达槽波在反射界面发生波型转换形成的横波折射回波(S波);ISS-ISS反射波的视速度接近煤层横波速度,其形成机理是直达槽波遇到反射界面产生的反射槽波。

5 实际资料分析

河南焦作矿区某矿11131工作面设计开采二1煤层,煤层平均厚度5.49 m,层位稳定,全区可采。二1煤层直接顶板以砂质泥岩、泥岩为主,老顶为中粒砂岩;底板以泥岩、砂质泥岩为主,老底为L9灰岩。工作面地质构造复杂,北侧为F30-1断层,南邻F18断层。F30-1断层为F30断层的分支断层,走向NE,倾向NW,倾角70°,落差0~37 m,距工作面85 m;F18断层走向NE,倾向SE,倾角75°,落差460~550 m,距工作面切眼116 m。受上述两个大断层的影响,工作面内部小断层和裂隙十分发育,对巷道掘进影响较大。为此,在11131工作面上顺槽开展了地震波反射法超前探测,设计24炮激发,1个双分量检波器接收,炮间距1.5 m,最小偏移距20.5 m。图4为巷道内实际接收到的水平分量(X分量)和垂直分量(Z分量)地震记录。

图4 实际地震记录Fig.4 Actual seismic data

从图4可以看出,水平分量上存在两个明显的地震波,初至波SX1(视速度4 230 m/s)和直达槽波SX2(视速度1 330 m/s);而垂直分量上除了初至波SZ1(视速度4 290 m/s)和直达槽波SZ2(视速度1 320 m/s)以外,还存在一个明显的反射槽波SZ3(视速度-1 340 m/s)。巷道后期掘进证实,反射槽波SZ3为掘进工作面前方65 m处的F168小断层,落差3.2 m,倾角45°,走向几乎与巷道垂直。实际地震资料由于受巷道干扰波和随机噪声的影响,波形特征不如数值模拟清晰,但是其基本规律和数值模拟结果是一致的。水平分量和垂直分量上初至波的视速度非常接近顶板砂岩或底板灰岩的纵波速度,直达槽波和反射槽波的视速度接近煤层横波速度。在图4中折射P波遇到断层产生的反射波和转换波在水平分量和垂直分量上均不易识别,但是垂直分量上可以识别出反射槽波,其能量相对较强,波形特征清晰,且传播稳定,可作为煤巷地震超前探测的特征波。

6 结 论

通过矿井地震超前探测的全波场数值模拟和实际地震资料分析,可得到以下结论:

1)在煤巷中传播的地震波由于顶底板高速层的影响,波场特征十分复杂。煤层中传播的纵波主要为折射P波,由折射P波在反射界面产生的反射波和转换波在地震记录上与其他地震波相互干涉,很难识别和提取。

2)煤层中传播的槽波ISS在反射界面也会发生波型转换和反射,形成槽波-纵波折射回波(ISS-P转换波)、槽波-横波折射回波(ISS-S转换波)和反射槽波(ISS-ISS反射波)。其中,垂直分量上槽波转换波和反射槽波的能量相比水平分量更强,波形特征更加明显,尤其是垂直分量上反射槽波能量最强,传播稳定,可以作为煤巷地震超前探测的特征波。