虢国墓地M2009出土纺织品及相关问题

2021-01-09李清丽

◎李清丽

(三门峡市虢国博物馆,河南三门峡472000)

虢国墓地位于河南省三门峡市北郊上村岭,是一处规模宏大、等级齐全、排列有序且保存完好的西周晚期至春秋早期的诸侯邦国公墓。自1956年被发现后,先后经过四次考古钻探和两次大规模考古发掘,清理墓葬260余座,车马坑(含马坑)12座,出土文物3万余件,涵盖了青铜、玉、石、陶、铁、骨角牙、竹木、皮革、纺织品等十多个种类。在这些文物中,M2009虢仲墓出土的两件纺织品文物引起了考古专家的高度关注,因为在此前两周时期的考古发掘中,虽有纺织品印痕及残片出现,但从来没有出土过纺织品成衣。鉴于该文物的重要价值,当这两件纺织品移交给虢国博物馆后,我们立即组织人员对其进行了研究和保护。

一、纺织品文物的材质

M2009虢仲墓是目前虢国墓地经考古发掘的规模最大的一座长方形竖穴土坑墓。墓口南北长5.6米、东西宽4.4米;墓底略大于墓口,长6.0米、宽4.62米—4.84米;墓深18米。墓穴四壁以淡绿色颜料装饰;葬具为重棺单椁,外加大型彩绘棺罩。出土各类文物4597件(颗),以铜器和玉器为大宗,占总数量的90%以上,其中带铭文的铜礼器56件,均言明作器者为“虢仲”。根据墓葬形制、规模、随葬器物数量、质量以及青铜器铭文等,发掘者断定该墓墓主是虢仲无疑,身份当为虢国的某一代国君。[1]因该墓出土文物数量大、品类多、质地好、工艺精,而被评为1991年“全国十大考古新发现”之一。这两件珍贵的纺织品文物就发现于此墓。

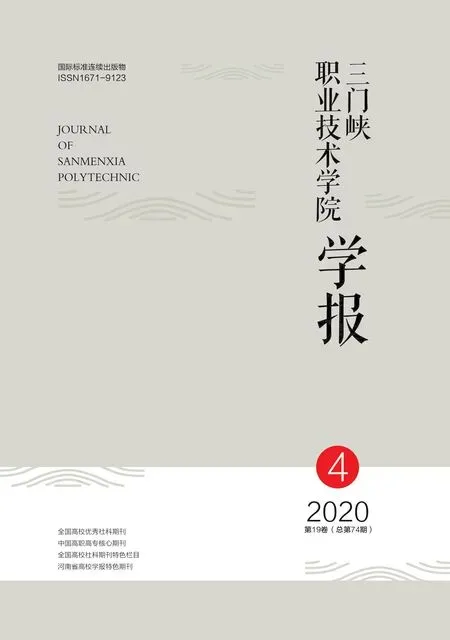

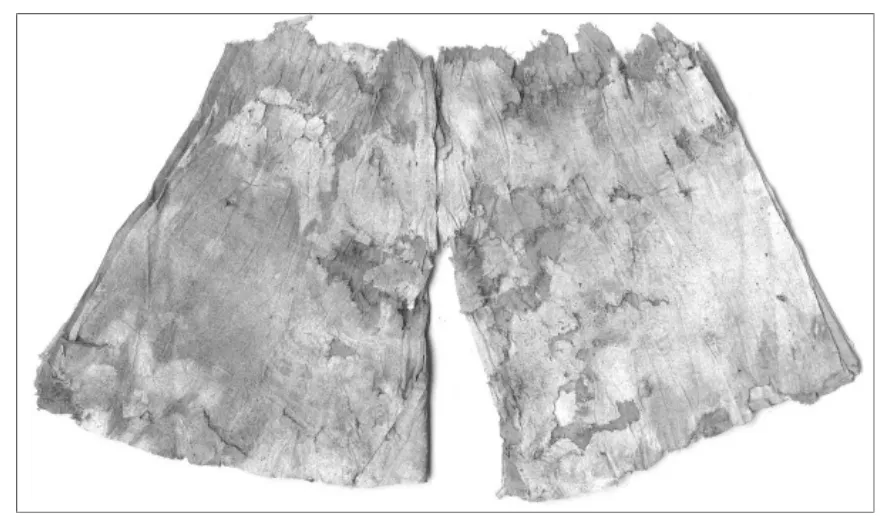

纺织品文物出土时位于M2009虢仲墓椁室东侧中部,由一件短裤和一件短褂组成。短裤除上部的裤腰部分残损外,其余部分保存相对完好。残长76厘米,上宽81厘米,下宽130厘米。裆部相连,裤腿平齐。由内、外两层颜色不同的布做成,外层为土黄色的粗布,内层为红褐色的细布(图1)。短褂除右侧外部的前襟保存较好外,其他部分残破为数十片,由内、外两层不同颜色的布做成,外层为土黄色的粗布,内层为浅黄褐色的细布。右侧外部的前襟长70厘米,残宽40厘米(图2);内层细布最大残片长46厘米,宽40厘米(图3)。

图1 短裤

图2 短褂前襟

图3 短褂内层最大残片

2015年,虢国博物馆委托中国丝绸博物馆对这两件纺织品文物进行鉴定。他们通过三维视频显微镜(VHX-2000C)、生物显微镜(Scope A1)和扫描电子显微镜(TM3000)等科学仪器检测分析后认为,这两件纺织品的纤维材料均为麻纤维,但短裤的表层与里层所用麻纤维为不同品种:表层麻纤维可能为大麻纤维,里层麻纤维可能是苎麻纤维。短裤表层与内层织物织物组织都为平纹,经纬向力学性能差异较小。经鉴定确认,虢国墓地M2009虢仲墓出土的这两件纺织品文物均为麻布服饰。[2]

二、纺织品文物的年代

两件麻布服饰出土于虢国墓地M2009虢仲墓,要研究其年代,需先研究虢仲墓的年代。关于虢仲墓的年代,学界基本上形成两种意见:一种意见认为是西周晚期。主要依据是墓中所出随葬器物,认为多数铜器与陶器都具有西周晚期的特征,且墓葬出土的玉质遣册上有“南中”字样,认为是宣王时期的著名大臣南仲。代表人物有虢国墓地发掘领队姜涛[3]及蔡运章[4]、张彦修[5]等人。另一种意见认为是春秋早期,主要依据是文献记载,因为史书上明确记载西虢随平王自陕西宝鸡迁至陕地。墓葬所出一些随葬器物与西周晚期墓所出类同,是缘于历史的继承性。退一步说,即便虢国东迁是在西周晚期,最早也不超过史书所载“虢人灭焦”的时间,即周幽王七年(前775),因为此前三门峡一带尚为焦国属地。代表人物有王龙正[6]、王恩田[7]等。笔者赞同前一种说法,认为M2009虢仲墓属于西周晚期的墓葬。

人类最初多用树叶或兽皮遮体御寒,之后学会利用植物纤维制作衣服,最早的织物是用麻、葛等材质制成的。西周时期,麻、葛等织物是广大劳动人民的衣着用料,统治者和贵族多使用丝织物。这套麻布服饰应该不是墓主人虢国国君虢仲的服装,因何葬入墓中还有待研究。因纤维的特性等因素,织物服饰不可能像墓内随葬的青铜器、玉器那样,会出现前朝或者早期的情况,故这套麻布服饰的年代应与墓葬年代一致,当为西周晚期。

三、纺织品文物的相关问题

(一)麻布服饰是西周时期用麻的实证

中国古代纺织品材质主要有麻、丝、棉、毛四种,最早的纺织品出现在新石器时代晚期。1973年,考古工作者在江苏吴县距今6500年左右的草鞋山马家浜文化遗址中,发现了三块炭化的纺织物残片,是我国目前考古出土的最早的纺织品实物。后经上海市纺织科学研究院、上海市丝绸工业公司鉴定,认为其纤维原料可能是野生葛。后来,考古工作者又在湖南省澧县距今约6000年的城头山遗址发现了麻织品残片,在河南荥阳距今5500年左右的仰韶文化中晚期青台遗址发现了麻织品和丝织品残片。这些纺织品的发现印证了在新石器时代纺织技艺已经发展成熟。商周时期的纺织品大多是附着在青铜器或玉器上而保留下来的印痕,如安阳殷墟妇好墓、河北藁城台西村遗址、北京琉璃遗址、宝鸡茹家庄西周墓等出土的青铜器上都发现有织物痕迹。三门峡虢国墓地发掘后,考古人员也在青铜器和玉器上发现了大量纺织品痕迹,经整理有绮、绢、组、绣、罗、印绘等六七个品种。[8]但因为纺织品属于有机质文物,很容易发生质变,特别是经历了千百年的埋藏之后,能够保存下来的少之又少,且多已残缺不全,难见全貌。因此,考古发现的能保存下来的纺织品是十分珍贵的。

我国种植大麻的历史十分悠久,早在距今5000年左右的黄帝时代,我们的祖先就开始种植和沤制大麻,制作麻绳。后来又利用沤麻和煮葛工艺处理韧皮性植物纤维,用搓、纺、坠、渍等技术把大麻纤维做成纺织原料,纺纱织布,制成牛衣、丧服、礼服、朝服等粗细有别的麻织服饰。西周时期,麻织品的生产与运用已经相当广泛,是广大劳动人民的主要衣料。商周时期虽然对麻织品的运用已十分广泛,但对于麻缕、麻布的制作工艺与使用并不像练丝、练帛那样有详细的记载,因此前人多从《仪礼》之类的古籍中关于“丧服”的记载来考察当时的练麻工艺。古之丧服分为斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻五等,斩衰和齐衰均用粗麻布制成,大功、小功和缌麻用细麻布制成。《仪礼·丧服》曰:“大功布,九升。小功布,十一升。”[9]即大功丧服所用的布,密度为七百二十缕,小功丧服所用的布,密度为八百八十缕(升,为古代表示布的线缕密度的单位,一升为八十缕)。又曰:“锡者何也?麻之有锡者也。锡者,十五升抽其半,无事其缕,有事其布,曰锡。”锡就是经过整治后变得爽滑的细麻布,其织缕密度是朝服用布一千二百缕的一半。除了古籍记载简略外,商周时期的麻织品实物出土也是少之又少,给同时期的服饰及工艺研究造成了一定的困难。因此,虢国墓地出土的这套保存相对完整的短裤和一片保存了完整矩形领口的麻上衣残片,可以说是保存至今为数不多的西周时期用麻纤维制作服饰的实物例证,为我们研究西周时期麻纺织技术提供了第一手实物资料。

(二)麻布短裤是中原地区裤子的“鼻祖”

裤子是人们所穿的主要服饰之一,是由游牧民族专门为骑马而发明的。古代的“绔”(也作袴)是裤子的雏形,但无裆部。《说文解字》曰:“绔,胫衣也。从系夸声。”段注:“今所谓套袴也。”[10]其形分作两筒,筒上有系绳,穿着时套在两小腿上,系于腰部。从出土文物及传世文献来看,早在春秋时期,人们已穿着“胫衣”,其目的是遮护胫部,尤其在冬天可以起到保暖的作用。古代还有一种类似后代裤子的衣服“裈”。段玉裁在《说文解字注》中说:“今之套裤,古之绔也,今之满裆裤,古之裈也。”[11]也就是说“裈”是古代的有裆裤。但无论是“绔”还是“裈”都不见于先秦史料,故汉语大家王力先生认为当时的人们只穿裳(类似裙子),不穿裤。据史料记载,我国中原地区的古人是从战国时期赵武灵王实行“胡服骑射”的军事改革,学习胡人骑马射箭的作战方法时才开始穿有裆裤子的。而到了汉昭帝时,才把有裆的裤叫“裤”。

2003年,新疆洋海古墓M21萨满巫师墓中出土了一条保存完好的毛织裤子,经碳十四鉴定,年代在公元前1074年—前935年间,距今3000年左右。在新疆维吾尔自治区博物馆也藏有一条出土于新疆且末县扎滚鲁克墓葬的有裆毛布裤子,距今2800年左右。这两条裤子都是由三块布料缝制的,两条腿各占一块,胯部一块,且裤腿较细,腰部并不宽,布料上面还附带着布纹装饰。通过中外专家联合研究得知,新疆洋海墓地出土的毛布长裤是迄今为止我国考古发现的年代最早的合裆裤实物。[12]

虢国墓地M2009虢仲墓出土的这条麻裤,除腰部残损外,两条裤腿清晰可辨,裤腿较肥大,裤腿的缝边和针眼清晰可见,明显可以看出来是一条合裆裤。据考古发掘人员介绍,与虢国合裆裤一起发现的,还有几段麻绳,可能是固定麻裤腰部所用的。在考古发现的后代的裤子中,有很多类似的造型,如中国丝绸博物馆收藏的宋代花罗裙裤,其腰部为平纹绢,一边有两根系带,裤子中间合裆。可以说,虢国墓地的这条麻布短裤是中原地区裤子的“鼻祖”。

(三)麻布短裤上的颜色是西周时期石染工艺的实证

进入有史时期,纺织业有了很大的发展,在官营手工业中专门设有从原料收集到产品形成各环节的部门或官职。据《周礼·考工记》[13]记载,西周时期主管纺织的“典妇功”与王公、士大夫、百工、商旅、农夫合称“国之六职”。西周王室在各部门下设专门管理王室服饰生活资料的官吏,如“典丝”掌管丝绸生产,“典枲”掌管麻类纺织生产。产品的分类十分复杂,质量要求十分严格,特别在染色、装饰等方面更有细致的规则和工艺。

夏朝建立后,社会阶层高低贵贱等级逐渐形成,色彩服饰开始服务于统治阶级的思想意识,但由于当时“染工未兴”[14],故以黑白素色为主。到了西周时期,随着染色技术的提高,五彩开始完备。《尚书·益稽》:“以五采彰施于五色作服。”[15]这是我国关于“五采”的最早记载,指的是青、黄、赤、白、黑五种颜色。西周时期服饰色彩的阶级特征已有区分,如《诗经·豳风·七月》写道:“七月鸣鵙,八月载绩,载玄载黄,我朱孔阳,为公子裳。”[16]描写的是西周时期劳动人民的生活情景,诗中的布帛颜色有玄、黄、朱三色,是西周诸侯公子们所穿衣裳的颜色,说明当时的贵族流行穿黑色、黄色和红色的衣服。

古代的染料多为天然矿物或植物染料。早在原始社会山顶洞人时期,人们已经懂得用赤铁矿粉涂染串珠海贝之类制作装饰品。西周时期,人们开始使用多种植物进行染色,称其为“草染”,比如用茜草染红色,蓼草染蓝色,紫草染紫色,荩草染黄色等。据《周礼》记载,在西周初年国家就设有专司染事的管理机构,主管染料的征集、加工和漂染。解玉林等曾对新疆且末县扎洪鲁克墓群和洛浦山普拉墓群出土的一批周代毛织品上的红色染料进行检测,确定这些毛织物上的红色均属于茜草属植物涂染。[17]商周时期,人们也用多种矿物颜料给衣服染色,称为“石染”。它是一种利用黏合剂使矿物颜料黏附于织物表面的物理染色方法,染色牢度较差。[18]红色通常用赭石(赤铁矿)或朱砂染色,绿色用孔雀石(又名石绿)染色,蓝色用碱式碳酸铜(又名石青、扁青、大青)染色,黄色用石黄染色,白色用胡粉(又名铅白)染色等。《周礼·考工记·钟氏》云:“钟氏染羽,以朱湛丹秫三月,而炽之,淳而渍之。”[13]记述用丹涂染羽毛的工艺。“朱”就是朱砂,其主要成分为硫化汞,是古代染红用的矿物颜料。宝鸡茹家庄西周墓出土的麻布以及刺绣印痕上,都有用朱砂染色的痕迹。[19]由于朱砂颜色纯正,不易褪色,故一直到西汉时期,人们仍用它作为涂染贵重衣服的颜料。而赭石作为衣服的着色材料被利用的历史相比朱砂更为久远。《荀子·正论》谓:“赭衣而不纯。”[20]赭衣,就是用赭石染色的衣服。赭石其实就是山顶洞人染色所用的赤铁矿。由于纺织品的某些成分可能受自然降解消失,有的则受其他因素影响,分析难度高,所以国内关于赭石染料的研究报道还很少。虢国墓地出土的这两件麻织品中,依然保存着鲜艳的红色,中国丝绸博物馆用能谱分析仪和激光共焦显微拉曼光谱仪等科学仪器,对短裤里层织物上大范围的红色颜料进行检测,数据显示短裤内层的颜色是由赭石着色的。[21]这也为西周时期已经开始使用石染技术提供了难得的实物证据。

综上所述,虢国墓地M2009虢仲墓出土的这件麻织短裤,是中原地区考古发现的时代最早的合裆裤,且包含内外两层,内层着鲜艳颜色,实为罕见,也是目前为止我国考古发现的时代最早的麻织品服饰,为研究西周时期的政治、经济、文化提供了十分难得的实物资料,对认知当时的服饰及纺织技艺等具有非常重要的研究价值。