咪鲜胺与嘧菌酯及其不同配比对禾谷镰孢菌的毒力测定

2021-01-09

泰山职业技术学院生物工程系,山东 泰安271000

小麦赤霉病,是危害我国小麦生产的主要病害之一,由半知菌镰孢属禾谷镰孢菌Fusarium graminearum侵染引起,是世界性流行性病害[1],流行年份可导致小麦产量和品质的下降。由于近年来全球气候逐渐变暖,以及我国耕作栽培制度调整,山东、河南和陕西等麦区小麦赤霉病的发生和流行频率和发生程度呈现逐年加快、加重的趋势[2]。2008~2012 年,山东省鲁西南、鲁西北地区赤霉病发生严重[3-5]。据山东省植保总站统计,2001~2018 年17 年间,山东省有12 年小麦赤霉病的发生面积超过了30.65 万hm2,有4 年的发生面积超过60 万hm2,小麦赤霉病在山东省已由偶发病害演变为常发病害[6]。

在抽穗扬花期使用苯并咪唑类杀菌剂多菌灵喷雾,是20 世纪70 年代以来防治小麦赤霉病的关键措施之一。但是,自1990 年以来,南京农业大学在浙江、江苏、上海等地进行了连年抗药性检测,发现禾谷镰孢菌对多菌灵产生抗性的病原菌分布范围不断扩大,抗药菌群体比例呈现迅速上升,华东地区已面临多菌灵等现有杀菌剂防治赤霉病失败的风险[7,8]。

咪鲜胺是一种高效、广谱、低毒和内吸性强的麦角甾醇脱甲基化抑制剂,其作用方式主要是抑制14-a-脱甲基酶的活性,使麦角甾醇的合成受阻,导致真菌菌体细胞膜功能异常,从而使细胞死亡,达到杀菌目的。咪鲜胺被广泛用于治疗和铲除由尾孢属Cercospora、核腔菌属Pyrenophora、喙孢属Rhynchosporium、核盘菌属Sclerotinia、镰孢属Fusarium及白粉菌Erysiphe、炭疽菌Colletotrichum等致病菌引起的谷类、观赏植物、蔬菜等作物病害[9-11]。随着药剂的广泛使用及用药量的逐年提高,病原菌对咪鲜胺的敏感性逐渐降低,已有多种植物病原菌对咪鲜胺敏感性降低或产生抗药性[12,13]。

嘧菌酯属于甲氧基丙烯酸类杀菌剂,属于单一位点杀菌剂,杀菌谱广,对子囊菌、担子菌、半知菌和卵菌等真菌病害防治效果较好,且具有保护及治疗作用。对于对苯并咪唑类、甾醇抑制剂、苯基酰胺类和二羧酰胺类药剂产生抗性的真菌,嘧菌酯表现出良好的防效[14]。目前国内外有很多关于嘧菌酯防治小麦赤霉病的文献报道,有研究者报道嘧菌酯对小麦赤霉病等14 种真菌病害表现出很强的抑菌活性[15],也有研究者通过大田试验验证嘧菌酯对小麦赤霉病有较好的田间防治效果[16]。

为明确咪鲜胺与嘧菌酯及其混配对禾谷镰孢菌的作用效果、筛选最佳配比,明确不同混配比例对该病菌的联合作用类型,采用菌丝生长速率法测定了咪鲜胺与嘧菌酯混配对禾谷镰孢菌室内联合毒力,从而为生产中药剂复配研制与应用提供试验依据。

1 材料与方法

1.1 试验时间

本试验于2015 年6 月到10 月在泰山职业技术学院生物技术工程系植物病理实验室进行。

1.2 试验材料

97.0%咪鲜胺原药、96.0%嘧菌酯原药由青岛凯源祥化工有限公司提供。

供试菌株采自山东泰安,用PDA 培养基经常规组织分离法分离获得禾谷镰孢菌F.graminearum;经纯化、鉴定及按照柯郝氏法则进行致病性测定后,保存备用。

1.3 试验方法

1.3.1 试验设计 采用菌丝生长速率法测定[17]。在预试验的基础上,嘧菌酯单剂设置7 个系列质量浓度,分别为0.001、0.005、0.01、0.05、0.1、0.5、1.0 mg·L-1;咪鲜胺单剂和5 个混配组合均设置7个系列质量浓度,分别为0.005、0.01、0.05、0.1、0.5、1.0、5.0 mg·L-1。在单剂毒力测定的基础上,按咪鲜胺:嘧菌酯为6:2、5:2、4:2、3:2、2:2 等不同配比测定混剂的抑菌率。以药剂有效成分在培养基中的浓度为测试浓度[18]。

原药用二甲基甲酰胺溶解后,加0.1%吐温80 水溶液稀释成高浓度母液,采用逐级稀释法将每种试验药剂释释为7 个质量浓度的药液。空白对照中注入1 mL 0.1%吐温80 无菌水。

1.3.2 菌丝生长抑制率的测定 在无菌操作条件下,按照从低浓度到高浓度的次序,依次向每瓶含29 mL 定量灭菌PDA 培养基(温度50~55 ℃)中,移入1.0 mL 相对应的高浓度待测母液(母液浓度为测试浓度的30 倍),充分摇匀后分装到直径为9 cm 培养皿,制成3 个含药平板,即每个质量浓度3 个重复。另设不加药剂处理的空白平板培养基做对照;每个处理3 次重复。

在无菌条件下用内径为6 mm 的打孔器从菌落边缘切取经纯化培养的禾谷镰孢菌F.graminearum菌饼,移置于带药培养基中央(菌丝面朝下与培养基接触)[19];每只培养皿内放置1 个菌饼,置于,恒温28 ℃培养箱内培养72 h 后,用游标卡尺十字交叉法测量菌落直径,取平均值,计算各药剂每个浓度处理的菌丝生长抑制率。根据如下公式计算菌丝生长的相对抑制率:

菌丝生长相对抑制率%=(对照菌落直径-处理菌落直径)/对照菌落直径×100%

其中分母中的对照菌落直径为纯生长直径,即为对照实际生长量减去接种时的菌饼的直径。

1.4 咪鲜胺和嘧菌酯对禾谷镰孢菌的毒力及混剂联合毒力评价

以药剂浓度对数值为自变量x、以菌丝生长抑制率的几率值为因变量y,计算出毒力回归方程和相关系数r,根据回归方程求出各药剂的EC50及95%置信区间。

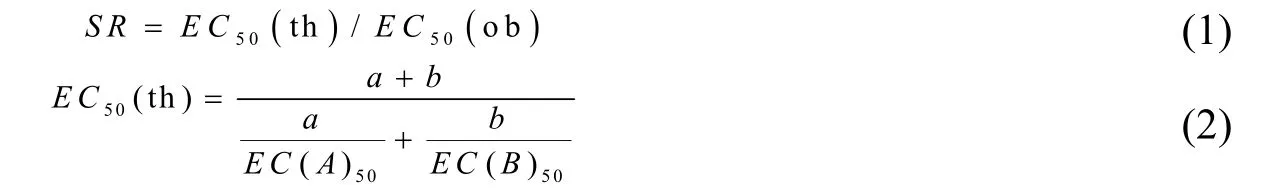

按Wadley 法[20],计算增效系数(SR)。根据增效系数(SR)评价药剂混用的联合作用类型,即SR<0.5为拮抗作用,0.5≤SR≤1.5 为相加作用,SR>1.5 为增效作用。

其中,A、B分别为咪鲜胺、嘧菌酯单剂,a、b为相应单剂在混剂中的比例,EC50(th)为混剂EC50理论值,EC50(ob)为混剂EC50实测值,EC(A)50、EC(B)50分别为咪鲜胺、嘧菌酯单剂EC50值。

1.5 统计分析

数据采用Micosoft Excel 软件处理,用SPSS 软件对不同浓度的药剂抑菌率差异显著性做方差分析。

2 结果与分析

2.1 单剂及其混剂对禾谷镰孢的抑制率

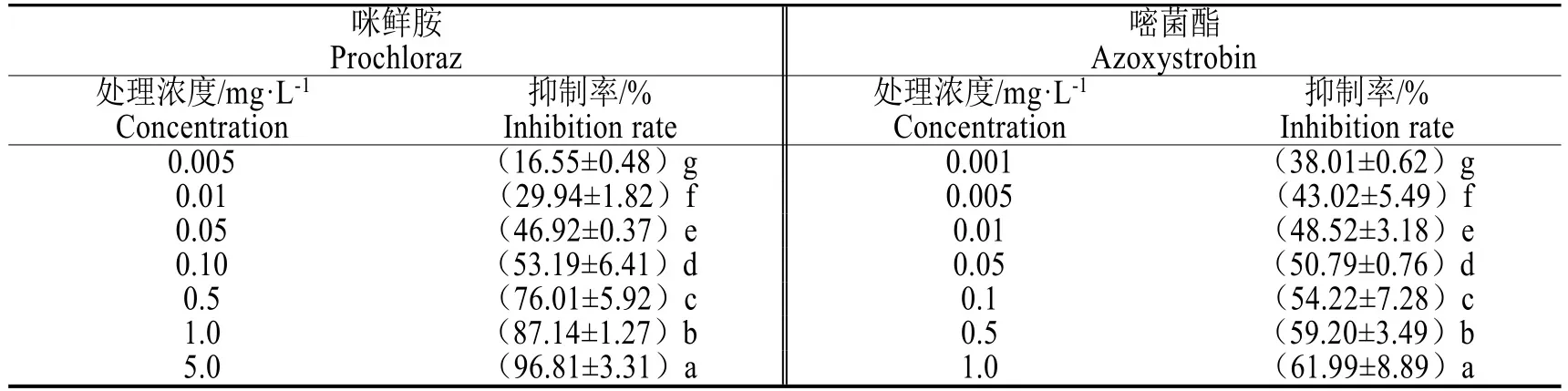

2 种单剂对禾谷镰孢菌菌丝生长的抑制率如表1 所示。

表1 咪鲜胺与嘧菌酯对禾谷镰孢菌抑制率Table1 Inhibition rate of Prochloraz and Azoxystrobin on Fusarium graminearum

由表1 可以以看出,咪鲜胺在0.005~5.0 mg·L-1和嘧菌酯在0.001~1.0 mg·L-1浓度处理下,二者对禾谷镰孢菌均在P<0.05 水平上差异显著,浓度越大,抑菌率最高。比较两种单剂在相同浓度下的抑菌率见图1。

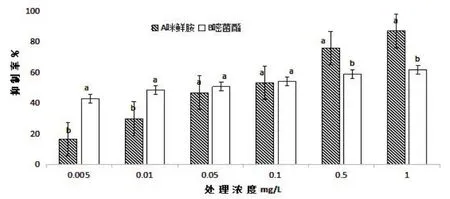

由图1 可以看出,在0.0051 mg·L-1、0.01 mg·L-1浓度处理下,嘧菌酯对禾谷镰孢菌的抑菌效果显著大于咪鲜胺;0.05 mg·L-1、0.1 mg·L-1浓度处理下,二者抑菌效果差异不显著;0.5 mg·L-1、1.0 mg·L-1浓度处理下,咪鲜胺对禾谷镰孢菌的抑菌效果显著大于嘧菌酯。

图1 咪鲜胺与嘧菌酯对禾谷镰孢菌抑制率Fig.1 Inhibition rate of Prochloraz and Azoxystrobin onFusarium graminearum

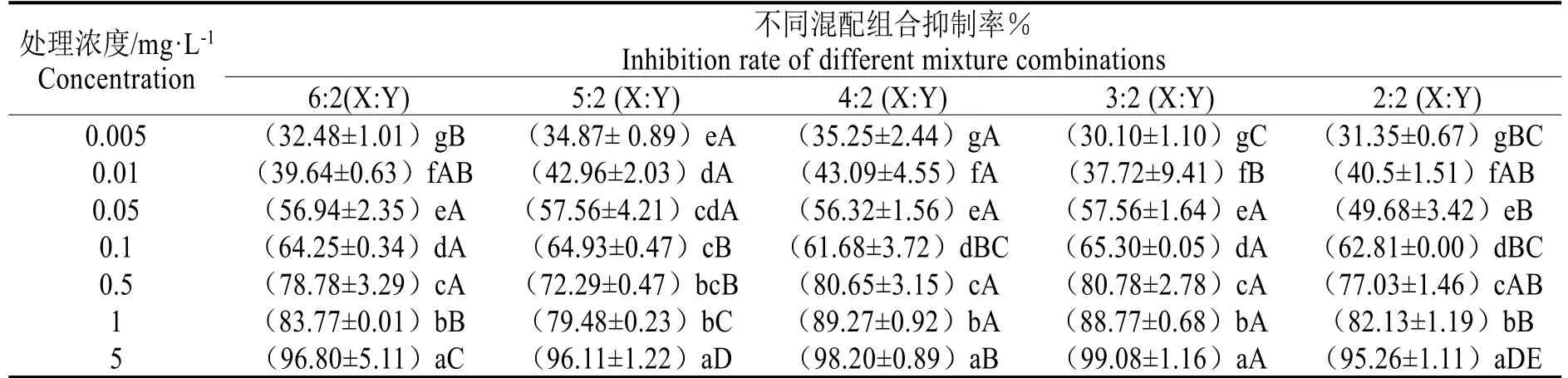

2 种单剂不同比例混配对禾谷镰孢菌菌丝生长的抑制率如表2 所示。

表2 咪鲜胺与嘧菌酯不同混配对禾谷镰孢菌的抑制率Table 2 Inhibition rate of different mixed combinations of Prochloraz and Azoxystrobin on Fusarium graminearum

由表2 可以看出,在试验浓度范围内,无论哪种混配比例,不同浓度对禾谷镰孢菌的抑菌率在P<0.05 水平上均差异显著,有随着浓度增大,抑菌率提高的趋势。在相同浓度处理下,不同配比组合抑菌率在P<0.05 水平上差异显著。

2.2 单剂与混剂之间抑菌率的差异显著性

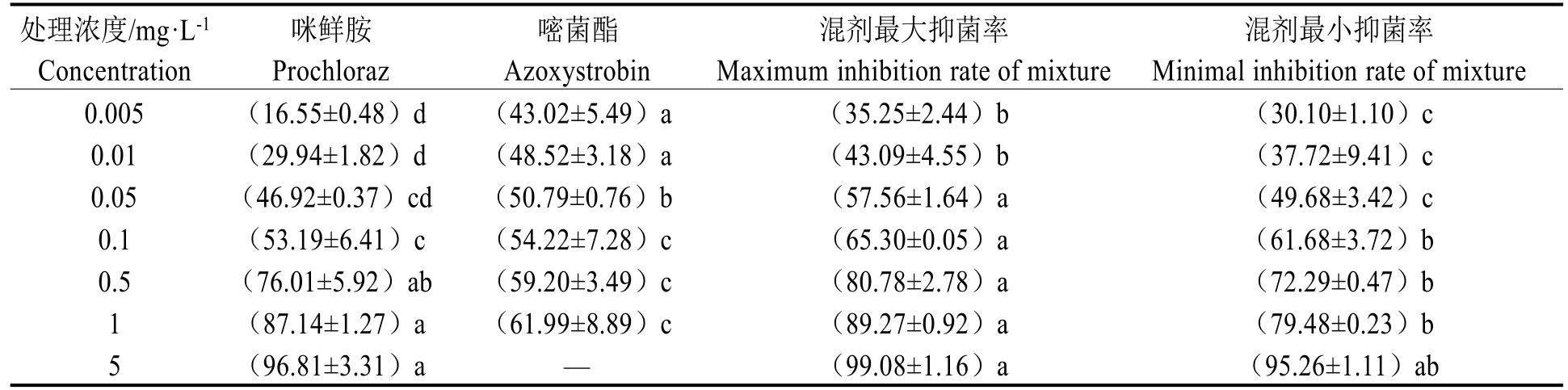

咪鲜胺和嘧菌酯单剂抑菌率与混剂不同浓度下的最大和最小抑菌率见表3。

表3 咪鲜胺和嘧菌酯单剂抑菌率与混剂不同浓度下抑菌率比较Table 3 Comparison of the inhibitory rate of Prochloraz and Azoxystrobin and the inhibitory rate of the two mixture at different concentrations

由表3 可以看出,在1 mg·L-1、5 mg·L-1浓度处理下,咪鲜胺单剂与混剂最大抑菌率和最小抑菌率均表现为差异不显著;其0.5 mg·L-1浓度处理下,咪鲜胺单剂与混剂最大和最小抑菌率差异不显著;

在0.1 mg·L-1~0.005 mg·L-1浓度处理下,咪鲜胺单剂与混剂最大和最小抑菌率均表现为差异显著,且混剂最大抑菌率显著大于咪鲜胺单剂。

在0.005 mg·L-1、0.01 mg·L-1浓度处理下,嘧菌酯单剂与混剂最大抑菌率和最小抑菌率均表现为差异显著,且抑菌效果优于相同浓度处理下的混剂;其他浓度处理下,嘧菌酯单剂与混剂最大抑菌率和最小抑菌率均表现为差异显著,并且混剂的抑菌率要显著高于嘧菌酯单剂的抑菌率。

2.3 咪鲜胺和嘧菌酯对禾谷镰孢菌的毒力及混剂联合毒力评价

2 种单剂和5 种混配组合对禾谷镰孢菌的作用模型见表3。咪鲜胺、嘧菌酯单剂对小麦赤霉病菌的EC50分别为0.058 mg·L-1、0.030 mg·L-1。咪鲜胺:嘧菌酯为6:2、5:2、4:2、3:2、2:2 等5 个供试配比的EC50分别为0.027mg·L-1、0.025 mg·L-1、0.023 mg·L-1、0.028 mg·L-1、0.032 mg·L-1。

表3 咪鲜胺、嘧菌酯及5 种配比对禾谷镰孢菌力回归分析Table 1 Regression analysis of the toxicity of prochloraz,azoxystrobin,and five combinations to wheat scab

从表3 数据可见,在咪鲜胺与嘧菌酯的5 个供试配比中,6:2、5:2、4:2、3:2 配比的SR 均大于1.5,分别为1.76、1.84、1.90、1.54,这表明两种药剂复配对禾谷镰孢菌的联合作用类型表现为增效作用,其中,4:2 配比的SR 最大、增效作用最明显。2:2 配比的SR 值为1.25,表明二者复配对禾谷镰孢菌联合作用类型为相加作用。

3 结论与讨论

目前对小麦赤霉病尚缺少有效的抗病品种,因此,选择适当药剂并采用科学合适的施药方法是防治小麦赤霉病的重要措施[21]。研究表明,咪鲜胺与嘧菌酯对禾谷镰孢菌的EC50分别是0.058 mg·L-1、0.030 mg·L-1,而多菌灵和己唑醇对禾谷镰孢菌的EC50值分别为0.405 mg·L-1、0.642 mg·L-1[22],说明咪鲜胺与嘧菌酯对禾谷镰孢菌的作用效果与多菌灵、己唑醇等常用药剂比较,活性较高。

试验中的5 种混配组合对禾谷镰孢菌的联合作用类型均表现为增效或相加作用。上述两种药剂按6:2、5:2、4:2 和3:2 的比例混配,增效系数分别为1.76、1.84、1.90、1.54,均大于1.5,表现为增效作用,其中,4:2 比例增效作用最佳;说明,二者混配有望用于治理对多菌灵产生抗性的禾谷镰刀菌所引起的小麦赤霉病,并可延缓禾谷镰孢菌对咪鲜胺及嘧菌酯的抗药性。本研究结果为生产中农药的混用或复配使用提供了试验依据。

本试验结果表明,咪鲜胺、嘧菌酯单剂对小麦赤霉病菌均有较高室内生物活性;在供试配比中,二者按4:2 的比例混配对小麦赤霉病菌增效作用最明显。制剂配比的确定,还要考虑加工工艺、制剂理化稳定性、成本、用药习惯等其他因素。

由于药剂对病害的作用效果在自然条件下要受品种、气候等其他因素的影响,室内生测结果与田间药效结果有待于研究。