不公平感知后的政府信任修复

2021-01-07吴旭秋李伟强袁博

吴旭秋 李伟强 袁博

摘 要 社会不公平事件发生后,如何有效修复政府信任,是值得探讨的重要问题。本研究采用情境实验问卷,通过两项实验探讨了不公平感知后的政府信任修复。结果发现,惩罚和监管策略可以有效修复受损后的政府信任,并且降低不公平感知以及失望与愤怒情绪,但沉默、补偿、道歉和承诺均不能达到信任修复效果。研究结果可为政府应对公共危机事件、制定相关政策法规,提升公民的政府信任水平提供科学的借鉴。

关键词 社会公平;政府信任;信任受损;信任修复

分类号 B849

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2021.01.001

1 引言

公平(fairness)是人类社会最核心的社会规范之一,对个人生存和社会发展起到决定性作用(吴祖兴, 董志强, 2014; Meier, Semmer, & Hupfeld, 2009)。对个体而言,长期经历不公平对待,会引发慢性病、肥胖和抑郁,使身心健康受到严重影响(Burgess, Ding, Hargreaves, Ryn, & Phelan, 2008; Hunte & Williams, 2009; Meier et al., 2009);对社会而言,社会不公平事件会导致更多的群体性极端行为,使社会稳定和谐受阻(吴祖兴, 董志强, 2014; Rawls, 1985)。

近年来,社会不公平事件时有发生,导致公众对政府的信任降低,不仅影响政府相关政策的执行,还影响经济发展与社会稳定(徐彪, 2019; 赵建国, 于晓宇, 2017)。政府不同于一般的组织,公众更容易对政府产生期待,因此公众与政府之间的信任关系也容易被破坏(Perrone, Zaheer, & McEvily, 2003)。有研究者认为,政府信任是指公众对政府是否达到了期望的感知(Miller, 1974);也有学者认为政府信任是公众和政府之间的合作与互动程度(邹育根, 江淑, 2010)。本研究,将政府信任(government trust)定义为当面临不确定性时,社会公众仍然相信政府是以公众利益为主,其意图或行为具有可预测性和可靠性,从而抱有可信赖性的积极预期(徐彪, 2013; Boon & Holmes, 1991)。

政府信任受到很多社会因素的影响,其中,社会公平感知是影响政府信任的一个重要因素。赵建国和于晓宇(2017)发现,公众的社会公平感知对政府信任具有正向影响。公平感知可以直接影响政府信任,也可以通过影响绩效评价间接影响政府信任(张海良, 许伟, 2015; 郑建君, 2013)。根据不确定性管理理论(uncertainty management theory),当社会规则(如公平)遭到破坏时, 会增加个体的不确定感和不安全感(Bos, Heuven, Burger, & Veldhuizen, 2006; Colquitt, LePine, Piccolo, Zapata, & Rich, 2012; van den Bos, 2001),进而导致个体的信任水平降低(Lind & van den Bos, 2002)。此外,研究表明,高兴、感恩等积极情绪可以促进合作行为,愤怒、失望等消极情绪会降低个体的信任水平(Dunn & Schweitzer, 2005; Forgas, 1998)。元分析的结果也表明,消极情绪状态的个体更易做出消极评价,从而降低信任水平(袁博, 孙向超, 游冉, 刘福会, 李伟强, 2018)。因此,当社会的不公平事件发生之后,公众会产生不确定性、不安全感和消极情绪,对政府做出更多消极评价,从而降低个体对政府的信任水平。

当信任受到破损后,通过采取积极的行动,达到原有的信任水平,即信任修复(trust repair)(Kim, Ferrin, Cooper, & Dirks, 2004)。人际信任修复是指人与人之间的信任受损,使受害方的信任信念和信任意愿更加积极的行为(Kim, Dirks, Cooper, & Ferrin, 2006);组织信任修复指组织信任违背发生后,组织采取措施以修复员工对组织的积极预期和信任感(张海涛, 龙立荣, 2015)。目前,对政府信任修复的定义并不统一,但一般认为,政府信任修复是指在信任受损后,政府单方或者政府和公众双方的努力,使公众的政府信任重新恢复到积极的状态(张映彬, 2015)。政府信任属于组织信任的一种,具有一般组织信任的特征,但也有区别于一般组织信任和人际信任的特征。首先,政府是一个大规模、多样化和严格化的庞大层级组织。其次,政府是一个集权力和义务相统一,为民众提供服务的公共组织。公众会对政府产生更多的期待,且信任在政府和公众的关系中发挥着重要的作用(Perrone et al., 2003),而受损的信任对政府治理以及社会的各方面都造成负面影响。因此,探讨如何修复受损后的政府信任具有重要实践价值和理论作用。

以往研究發现,信任修复策略分为言语和行为修复两类。言语修复策略包括沉默、道歉、否认、承诺、正当化和找借口等;行为修复策略包括补偿、惩罚、监管、激励和控制等(吴娅雄, 2010; 张海涛, 龙立荣, 2015)。沉默(silence)是一种不回应且不作为的策略,可以有效规避冲突(马道全, 2014)。组织信任与人际信任修复的研究发现,沉默的修复效果并不理想(Ferrin, Kim, Cooper, & Dirks, 2007; Gillespie & Dietz, 2009)。在政府信任修复领域中,徐彪(2013)指出,负面事件后,政府采取沉默策略不利于公众对政府的信任修复,但该观点还有待验证。道歉和承诺是信任破坏后最常用的言语修复策略(Goffmana, 1955; Kim et al., 2006)。道歉(apology)是一种承担责任并表达歉意的积极行为(Kim et al., 2004)。承诺(commitment)则是对未来行为的一种保证。这两种策略都传达了信任违背方的后悔情绪,以及避免再次发生信任违背行为的意愿,因此可以增加信任方对违背方的信任(Schniter, Sheremeta, & Sznycer, 2013)。基于归因视角,徐彪(2014)考察了四种言语修复策略(否认、借口、道歉和理由)对政府信任的修复效果,结果表明道歉并不能修复公众对政府信任。然而,目前尚未有研究探讨承诺对政府信任的修复效果。

有研究者指出,仅靠简单的口头回复很难将破裂的信任完全地恢复到原有的水平(Dirks, Kim, Ferrinc, & Cooperd, 2011),那么,实际行为是否比口头回复更为有效?对比道歉与补偿(compensation)修复效果的研究发现,在涉及自身利益时,经济补偿比道歉的作用更为明显(Carlisle, Tsang, Ahmad, Worthington, Witvliet, & Wade, 2012; De Cremer, 2010; Desmet, Cremer, & Dijk, 2011)。此外,研究者将道歉与惩罚(punishment)的修复效果进行比较,发现提供实质性的惩罚比仅仅口头道歉更有效果(Bottom, Gibson, Daniels, & Murnighan, 2002; Carlisle et al., 2012)。可見,补偿和惩罚是较为有效的信任修复方式。在不公平事件发生后,补偿和惩罚可以通过增加结果的公平性,提高公平感知,从而提升信任(吴娅雄, 2010)。除了上述两种行为修复策略,监管(supervision)也是改善公众对政府信任的有效途径之一。Nakayachi和Watabe(2005)指出,自愿引入的监管和制裁机制有助于信任修复。由于政府信任修复的特性,言语修复策略(沉默、道歉和承诺)和行为修复策略(补偿、惩罚、监管)是否能够有效修复政府信任,需要进一步研究。根据以往组织信任或人际信任领域的研究以及不确定性管理理论,提出如下研究假设:在不公事件发生后,相对于言语修复策略(沉默、道歉和承诺),行为修复策略(补偿、惩罚和监管)更能有效修复受损后的政府信任,并且通过降低消极情绪来提高政府信任水平。

综上,本研究通过两个实验考察社会不公平事件发生后,言语和行为修复策略对政府信任修复的效果作用。实验1采用一则社会不公平事件作为诱发不公平感知的材料,考察了不同修复策略对政府信任的修复效果。实验2通过另一则社会不公平事件,进一步验证实验1结果,并探讨不同修复策略对修复前后的公平感知,以及失望和愤怒情绪的影响及其中介机制。

2 实验1

2.1 被试

设定显著性水平α=0.05,统计检验力1-β=0.8,达到中等效应量f=0.25。根据G*power计算,每个条件下需要35名被试,因此,确定本研究样本量为每组35人左右。采用简单随机抽样法,从浙江省某高校抽取290名大学生,回收问卷221份,删除18份作答不完整的问卷,最终有效问卷为203份,有效率为91.86%。被试总体的平均年龄为21.98(SD=2.22),其中男生69人,女生134人。

2.2 实验材料与设计

实验1选取近年来发生的一则社会不公平事件(冒名顶替上大学事件)作为情境实验材料。在实验前,对该事件引发的不公平程度进行了评定,测量为7点评分,1表示“非常不公平”、4表示“不确定”、7表示“非常公平”。评定结果如下:28名被试阅读“冒名顶替上大学事件”后,对该事件不公平程度评价的均值为1.32(SD=0.67)。表明该社会不公平事件可作为诱发不公平感知的情境实验材料。

实验为被试间前后测实验设计,自变量为修复策略(沉默、补偿、惩罚、监管、道歉、承诺),因变量为政府信任水平。被试回答“你对我国政府的整体信任程度”,采用7点评分,1表示“非常不信任”,4表示“不确定”,7表示“非常信任”(熊美娟, 2011; Feldman, 1983; Newton, 2001)。

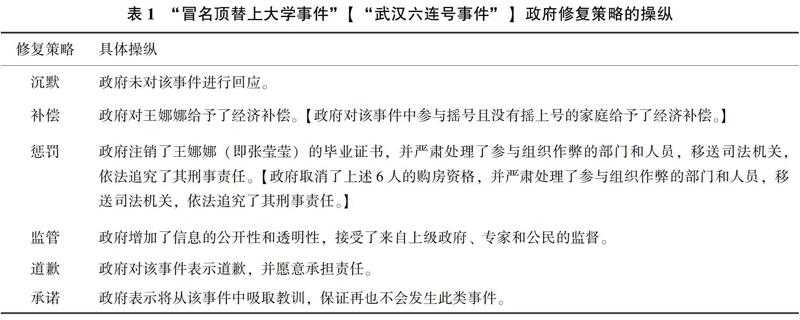

实验过程中,首先让被试填写基本信息。其次,阅读“冒名顶替上大学”的描述材料,阅读材料后测量被试的政府信任水平。接着,被试阅读政府对该事件处理的一种描述材料(见表1),之后再次测量被试的政府信任水平。

最终每组有效被试数为:沉默条件31人,补偿条件36人,惩罚条件33人,监管条件33人,道歉条件34人,承诺条件36人。

2.3 结果

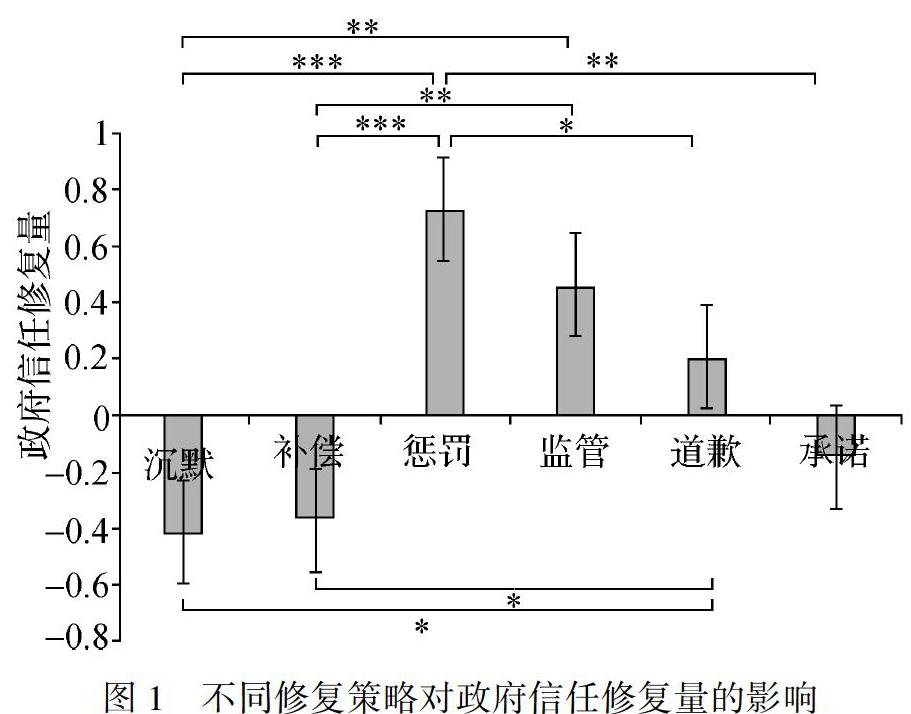

为了考察不同修复策略对政府信任修复的作用,将性别和年龄作为控制变量,修复后政府信任水平减去修复前政府信任水平作为政府信任修复量。对6种修复策略下的政府信任修复量进行单因素方差分析。结果表明,修复策略的主效应显著, F(5, 195)=5.76, p<0.001,η2p=0.13。事后检验发现,惩罚的政府信任修复量(M=0.73, SD=1.63)显著高于沉默(M=-0.42, SD=0.72)、补偿(M=-0.36, SD=0.83)、道歉(M=0.21, SD=0.98)以及承诺(M=-0.14, SD=0.87)的政府信任修复量, t(62)=4.36, p<0.001, d=0.90, t(67)=4.16, p<0.001,d=0.82, t(65)=2.01, p=0.045,d=0.39, t(67)=3.16, p=0.002, d=0.62。监管的政府信任修复量(M=0.46, SD=1.03)显著高于沉默和补偿的政府信任修复量, t(62)=3.07, p=0.002, d=0.91, t(67)=2.84, p=0.005,d=0.78。道歉的政府信任修复量显著高于沉默和补偿的政府信任修复量, t(63)=2.40, p=0.017,d=0.72, t(68)=2.14, p=0.034,d=0.59。其他修复策略之间不存在显著性差异(见图1)。上述结果表明,在不公平事件后,相对于言语修复策略,采用惩罚和监管的行为修复策略,能有效的提高受损后的政府信任水平。

3 实验2

实验1的结果表明,在社会不公平事件发生后,惩罚和监管是较为有效的信任修复策略。在实验1的基础上,实验2通过另一则社会不公平事件,进一步验证实验1结果,同时增加对不公平感知和情绪的测量,探讨惩罚和监管策略的修复效果及其机制。

3.1 被试

样本量的确定同实验1。采用简单随机抽样法,从浙江省某高校抽取280名大学生,回收问卷230份,删除12份作答不完整的问卷,最终有效问卷为214份,有效率为93.04%。被试总体的平均年龄为20.50(SD=2.25),其中男生60人,女生154人。

3.2 实验材料与设计

采用“武汉六连号事件”作为不公平感知诱发的材料。在实验前,对该材料进行了评定,结果如下:17名被试阅读“武汉六连号事件”后,对该事件不公平程度评价的均值为1.71(SD=1.45),表明该事件可作为诱发不公平感知的情境实验材料。

实验2为被试间前后测实验设计,自变量为修复策略(沉默、补偿、惩罚、监管、道歉、承诺),因变量为政府信任水平、不公平感知以及失望和愤怒情绪(均为7点评分)。政府信任测量同实验1;不公平感知和情绪测量中1分别表示“非常不公平”“非常不失望”和“非常不愤怒”,4表示“不确定”,7分别表示“非常公平”“非常失望”和“非常愤怒”。

实验过程如下:首先,被试填写基本信息。其次,阅读“武汉六连号事件”的描述材料,阅读材料后测量被试的不公平感知、情绪体验以及政府信任水平。随后,被试阅读政府对该事件处理的一种描述材料(见表1),再次测量被试的不公平感知、情绪和政府信任水平。

最终每组有效被试数为:沉默条件39人,补偿条件36人,惩罚条件36人,监管条件34人,道歉条件31人,承诺条件38人。

3.3 结果

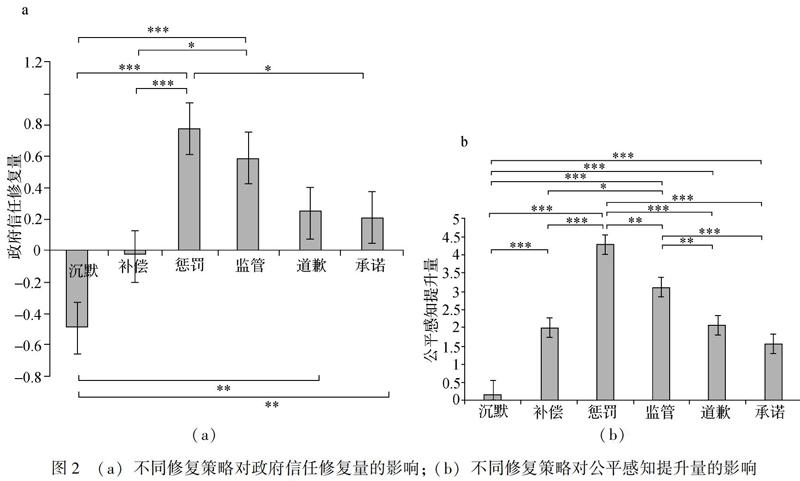

为了考察不同修复策略对政府信任修复的作用,将性别和年龄作为控制变量,修复后政府信任水平减去修复前政府信任水平作为政府信任修复量。对6种修复策略下的政府信任修复量进行单因素方差分析。结果表明,修复策略的主效应显著, F(5, 206)=7.09, p<0.001, η2p=0.15。事后检验发现,惩罚的政府信任修复量(M=0.78, SD=1.10)显著高于沉默(M=-0.49, SD=0.97)、补偿(M=-0.03, SD=0.97)以及承诺(M=0.21, SD=0.87)的政府信任修复量, t(73)=5.25, p<0.001,d=1.21, t(70)=3.27, p=0.001,d=0.77, t(72)=2.07, p=0.040,d=0.53。监管的政府信任修复量(M=0.59, SD=1.18)显著高于沉默和补偿的政府信任修复量, t(71)=4.27, p<0.001,d=1.05, t(68)=2.40, p=0.017,d=0.63。沉默的政府信任修复量显著低于道歉和承诺的政府信任修复量, t(68)=-2.91, p=0.004,d=-0.85, t(75)=-3.05, p=0.003,d=-0.78。其他修复策略之间不存在显著性差异(见图2a)。上述结果表明,在不公平事件后,相对于其他修复策略,采用惩罚和监管的行为修复策略,能有效的提高受损后的政府信任水平。

采用同樣分析方法对不同修复策略的公平感知提升量(修复前后公平感知的差值)进行方差分析。结果表明,修复策略的主效应显著, F(5, 206)=29.71, p<0.001, η2p=0.42。事后检验发现,惩罚的公平感知提升量(M=4.28, SD=1.14)显著高于沉默(M=0.18, SD=1.10)、补偿(M=2.00, SD=1.49)、监管(M=3.12, SD=1.55)、道歉(M=2.06, SD=1.77)和承诺(M=1.55, SD=1.91)的公平感知提升量, t(73)=11.34, p<0.001,d=3.60, t(70)=5.91, p<0.001,d=1.62, t(68)=2.66, p=0.009,d=0.83, t(65)=4.86, p<0.001,d=1.47, t(72)=6.99, p<0.001,d=1.66。监管的公平感知提升量显著高于沉默、补偿、道歉和承诺的公平感知提升量, t(71)=7.38, p<0.001,d=2.19, t(68)=2.45, p=0.015,d=0.68, t(63)=2.74, p=0.007,d=0.62, t(70)=4.12, p<0.001, d=0.87。沉默的公平感知提升量显著低于补偿、道歉和承诺的公平感知提升量, t(73)=-5.32, p<0.001,d=-1.44, t(68)=-4.53, p<0.001,d=-1.31, t(75)=-3.91, p<0.001,d=-0.89。其他修复策略之间不存在显著性差异(见图2b)。上述结果表明,在不公平事件后,沉默是最不能提高公平感知的措施,而惩罚和监管是能够有效提高公平感知的措施。

为考察不同修复策略对情绪的影响,对失望和愤怒情绪的减弱量(修复前后情绪差值)进行单因素方差分析。结果表明,在失望减弱量中,修复策略的主效应显著, F(5, 206)=13.92, p<0.001, η2p=0.25。事后检验发现,惩罚的失望减弱量(M=2.69, SD=2.03)显著高于沉默(M=-0.05, SD=0.76)、补偿(M=0.92, SD=1.42)、道歉(M=1.29, SD=1.49)和承诺(M=0.68, SD=1.76), t(73)=7.48, p<0.001,d=1.83, t(70)=4.70, p<0.001,d=1.01, t(65)=3.18, p=0.002,d=0.81, t(72)=5.21, p<0.001,d=1.07。监管的失望减弱量(M=2.00, SD=1.63)显著高于沉默、补偿和承诺, t(71)=4.93, p<0.001,d=1.62, t(68)=2.36, p=0.019,d=0.67, t(70)=3.39, p<0.001,d=0.76。沉默的失望减弱量显著低于补偿和道歉, t(73)=-2.68, p=0.008,d=-0.87, t(68)=-3.03, p=0.003, d=-1.14。其他修复策略之间不存在显著性差异(见图3a)。

在愤怒减弱量中,修复策略的主效应显著, F(5, 206)=13.48, p<0.001, η2p=0.25。事后检验发现,惩罚的愤怒减弱量(M=2.44, SD=1.78)显著高于沉默(M=-0.31, SD=1.10)、补偿(M=1.11, SD=1.72)、监管(M=1.76, SD=1.52)、道歉(M=1.77, SD=1.43)和承诺(M=1.00, SD=1.54), t(73)=7.89, p<0.001,d=1.93, t(70)=3.63, p<0.001,d=0.76, t(72)=2.49, p=0.014,d=0.64, t(72)=2.44, p=0.016,d=0.67, t(72)=4.37, p<0.001,d=1.00。监管的愤怒减弱量显著高于沉默, t(71)=4.45, p<0.001,d=1.35。沉默的愤怒减弱量显著低于补偿、道歉和承诺, t(73)=-4.20, p<0.001,d=-1.04, t(68)=-4.17, p<0.001,d=-1.38, t(75)=-3.26, p<0.001, d=-0.87。其他策略之间不存在显著性差异(见图3b)。上述结果表明,与言语修复策略相比,惩罚和监管的行为修复策略能够有效减弱不公平事件引发的失望和愤怒情绪。

为了探讨在惩罚和监管策略下不公平感知后的政府信任修复机制,进一步分析对公平感知提升量和消极情绪(失望和愤怒)减弱量在二者之间的中介效应。其中,消极情绪减弱量通过计算采取修复策略前后失望与愤怒情绪的减弱量的均值得到。根据Preacher和Hayes提出的Bootstrap方法进行中介效应检验(Hayes, 2013; Preacher, & Hayes, 2004)。在95%的置信区间下,中介检验的结果显示,在惩罚策略下,公平感知提升量的中介效应不显著(间接效应区间LLCI=-0.099, ULCI=0.839);消极情绪减弱量的中介效应显著(间接效应区间LLCI=0.133, ULCI=0.754)。在監管的策略下,公平感知提升量的中介效应不显著(间接效应区间LLCI=-0.272, ULCI=0.363);消极情绪减弱量的中介效应不显著(间接效应区间LLCI=-0.078, ULCI=0.498)。如图4所示,消极情绪减弱量在惩罚策略与政府信任之间起完全中介的作用(括号中的值是未加入消极情绪时惩罚对政府信任修复量的预测系数)。

4 讨论

本研究考察了社会不公平事件发生后,不同信任修复策略对政府信任修复的效果。实验1结果表明,采用惩罚和监管策略的政府信任修复量均显著高于沉默、补偿、承诺,而道歉的政府信任修复量显著高于沉默和补偿。这表明,惩罚和监管的行为修复策略能够提高受损后的政府信任,而沉默和补偿策略则使政府信任进一步受损。实验2进一步证实了上述结果,在惩罚和监管策略下,政府信任修复的效果优于其他4种修复策略。此外,实验2发现,在惩罚和监管策略下,能够提升个体的公平感知以及减弱失望和愤怒情绪,其中惩罚策略通过降低消极情绪(失望和愤怒),进而提高政府信任水平。因此,当政府信任出现受损时,及时采取恰当的策略(如,惩罚和监管)能有效的降低个体的失望和愤怒情绪,提升公平感知,进而达到修复政府信任的效果。

根据不确定性管理理论,个体对政府的信任度降低是由于不公平所带来的不确定性和不安全感,导致个体做出更多的消极评价(Bos et al., 2006; Colquitt et al., 2012; van den Bos, 2001)。大量研究发现,愤怒、失望等消极情绪会降低个体的信任水平(Dunn & Schweitzer, 2005; Forgas, 1998)。相对于行为修复策略,言语修复策略不能有效修复受损后的政府信任,可能是由于行为修复策略比言语修复策略更具有实质性和可操作性,可以减少不公平带来不安全感和消极情绪,从而有效修复政府信任。在信任修复效果中,惩罚和补偿是最有效的修复受损后信任的措施(王小予, 2014; Okimoto & Tyler, 2007; Ren & Gray, 2009)。吴娅雄(2010)认为,惩罚和补偿可以通过增加结果的公平性,提高个体的公平感知,从而达到信任修复效果。Adams(1965)提出的感知公平理论认为,在社会环境中,个体将自己与他人进行比较,做出公平与否的判断,进而产生公平感知。

此外,人们普遍持有“善有善报,恶有恶报”的因果报应信念。大量研究发现,对于违反社会规范的个体,实施惩罚可以对其起到威慑作用,促使人们做出公平的决策(Fehr & Fischbacher, 2004; Fehr & Gchter, 2000a, 2000b; Spitzer, Fischbacher, Herrnberger, Grn, & Fehr, 2007)。惩罚不但遏制了违规者的自利动机,也让他们意识到这一行为是维护社会公正的正当策略。因此,在不公平事件中,公众遭受政府信任违背行为后,政府应采取一定的措施来恢复个体的公平感知,才能有效修复政府信任。本研究结果还表明,监管也能够促进信任修复,这一结果与以往的研究结果一致(Dirks et al., 2011; Nakayachi & Watabeb, 2005)。监管通过一些制度的确立,控制和防范了未来的信任违背行为,并缓解公众的不确定感和不安全感,有效减少负性情绪,从而实现信任修复。

徐彪(2013)认为,在负面事件后,政府采取沉默策略,不与公众就负面事件进行任何交流,也不表达对公众的关心,不利于信任修复。本研究验证了上述观点,并且发现沉默会使公众对政府的信任进一步受损。有研究者发现,道歉和承诺在人际信任修复过程中起一定作用(Schweitzer, Hershey, & Bradlow, 2006)。但彭梦玲(2015)的研究表明,采取道歉策略对政府信任有所修复但效果不明显。这与本研究结果一致,道歉和承诺对受损后政府信任只起到修复趋势的作用,相对于惩罚和监管策略的修复效果并不显著,但是能有助于缓解不公平事件后的负性情绪和不公平感知。有研究者发现,道歉不受信任类型调节作用的影响,能有效地减弱个体的消极情绪,防止信任进一步受损(袁博, 董悦, 李伟强, 2017)。

本研究发现,补偿对政府信任修复不起作用,而且会进一步降低个体的政府信任水平,与以往的有关组织信任修复和人际信任修复存在不一致的现象。我们推测可能的原因如下:首先,以往有关经济补偿与信任修复关系的研究大多是在经济交互的背景中进行探讨,而本研究是在社会背景之下的不公平事件,考察政府采取经济补偿能否修复个体对政府的信任。由于政府是集权力和义务统一的庞大型公共组织,有义务为公众提供公共服务,出现不公平事件后,公众会对政府的服务产生质疑,通过补偿策略不利于修复受损后的政府信任。其次,对他人意图的归因也是影响信任的重要因素。当人们的信任被破坏之后,会主动地去搜索违背者的行为是否有负面的意图,继而会将这些信息看作是未来是否继续信任的重要依据(Desmet et al., 2011)。公众可能认为政府的金钱补偿行为有负面意图,是用钱掩盖真相的手段,因此该策略不能起到信任修复的作用,反而使政府信任再次受损。这也说明,由于政府信任修复的特殊性,适用于组织信任修复与人际信任修复的策略不一定能有效修复受损后的政府信任。

本研究结果为政府信任修复提供了一定的依据。在面对公共危机事件时,政府部门采取具体行为(惩罚和监管)比言语表达更能提高受损后公众对政府的信任。本研究不仅加深了对不公平感知与政府信任之间关系的理解,也为如何有效地使用各种策略促进政府信任修复提供了参考,但研究也存在一些不足。首先,本研究所选取的被试的大学生群体,由于教育背景和社会经验的限制,他们的观点在整个社会中是否具有代表性还值得探讨。其次,本研究采用情景实验考察不公平感知后不同政府信任修复策略的效果,情境材料基于已发生的现实社会中的不公平事件编写,集中于程序不公平和结果不公平情境,研究结果能否推论到其他不公平事件或情境中,还有待进一步验证。未来研究可以选取社会人群为被试、考察多种不公平事件或者情境,以便获得更具有推广力的研究结论。再次,本研究主要考察了使用單一的言语修复策略或行为修复策略对政府信任的影响,未考虑两种策略相结合的修复效果。Bottom等(2002)认为言语和行为修复策略相结合的方式可以更有效地修复信任,因为单一的修复策略可能会导致修复效果的不稳定性,两者相结合使用效果可能会更好。因此,未来研究可以基于本研究的结果,考察两种或多种修复策略相结合的修复效果。最后,本研究未考察政府信任修复后,信任的后续发展。比如,修复后的信任与初始信任对比,是更牢固还是更脆弱?信任修复的效果是否能迁移到新的情境中?这些问题也值得进一步探讨。

5 结论

在不公平事件后,采取沉默、补偿、道歉和承诺均不能达到政府信任修复效果,但采取惩罚和监管修复策略可以有效修复受损后的政府信任,且消极情绪(失望与愤怒)的减弱在其中起着中介作用。

参考文献

马道全 (2014). 论危机事件中冲突管理的沉默策略及风险. 北京航空航天大学学报(社会科学版), 27(3), 1-5.

彭梦玲 (2015). 公共危机事件中的政府信任破损及修复研究. 硕士学位论文. 中国科学技术大学.

王小予 (2014). 经济补偿对信任修复效应的影响. 硕士学位论文. 西南大学.

吴娅雄 (2010). 从认知角度探析信任修复方式的作用机理. 商业时代,(33), 93-94.

吴祖兴, 董志强 (2014). 感知的不公平如何影响群体事件参与——基于CGSS数据的经验研究. 广东社会科学,(6), 201-210.

熊美娟 (2011). 社会资本与政治信任—以澳门为例. 武汉大学学报(哲学社会科学版), 64(4), 77-87.

徐彪 (2013). 公共危机事件后的政府信任修复. 中国行政管理,(2), 31-35.

徐彪 (2014). 公共危机事件后政府信任受损及修复机理—基于归因理论的分析和情景实验. 公共管理学报, 11(2), 27-38.

徐彪 (2019). 负面事件后政府信任危机的形成机制研究:一个准实验研究. 学海,(2), 113-125.

袁博, 董悦, 李伟强 (2017). 道歉在信任修复中的作用:来自元分析的证据. 心理科学进展, 25(7), 1103-1113.

袁博, 孙向超, 游冉, 刘福会, 李伟强 (2018). 情绪对信任的影响:来自元分析的证据. 心理与行为研究, 16(5), 632-643.

张海良, 许伟 (2015). 人际信任、社会公平与政府信任的关系研究——基于数据CGSS2010的实证分析. 理论与改革,(1), 108-111.

张海涛, 龙立荣 (2015). 组织信任修复策略及情境因素影响研究综述. 财会通讯,(9), 122-128.

张映彬 (2015). 论中国社会转型中的政治信任及修复机制. 长春理工大学学报(社会科学版), 28(1), 24-27.

赵建国, 于晓宇 (2017). 社会公平对政府信任的影响研究——基于CGSS 2010数据的实证分析. 财贸研究, 28(3), 76-84.

郑建君 (2013). 政治信任、社会公正与政治参与的关系——一项基于625名中国被试的实证分析. 政治学研究,(6), 61-74.

邹育根, 江淑 (2010). 中国地方政府信任面临的挑战与重建——国内学术界关于地方政府信任问题研究现状与展望. 社会科学研究,(5), 41-46.

Adams, J. S.(1965). Inequity in social exchange. Advances in Experimental Social Psychology, 2(4), 267-299.

Boon, S. D., & Holmes, J. G.(1991). The dynamics of interpersonal trust: Resolving uncertainty in the face of risk. In Cooperation and Prosocial Behavior Cambridge(pp. 190-211). Cambridge: University Press.

Bos, K., Heuven, E., Burger, E., & Veldhuizen, M. V.(2006). Uncertainty management after reorganizations: The ameliorative effect of outcome fairness on job uncertainty. Revue Internationale de Psychologie Sociale, Tome 19(1), 145-156.

Bottom, W. P., Gibson, K., Daniels, S. E., & Murnighan, J. K.(2002). Whentalk is not cheap: Substantive penance and expressions of intent in rebuilding cooperation. Organization Science, 13(5), 497-513.

Burgess, D. J., Ding, Y., Hargreaves, M., Ryn, M. V., & Phelan, S.(2008). The association between perceived discrimination and underutilization of needed medical and mental health care in a multi-ethnic community sample. Journal of Health Care for the Poor and Underserved, 19(3), 894-911.

Carlisle, R. D., Tsang, J. -A., Ahmad, N. Y., Worthington, E. L., Witvliet, C. vanOyen, & Wade, N.(2012). Do actions speak louder than words? Differential effects of apology and restitution on behavioral and self-report measures of forgiveness. The Journal of Positive Psychology, 7(4), 294-305.

Colquitt, J. A., LePine, J. A., Piccolo, R. F., Zapata, C. P., & Rich, B. L.(2012). Explaining the justice-performance relationship: Trust as exchange deepener or trust as uncertainty reducer?Journal of Applied Psychology, 97(1), 1-15.

De Cremer, D.(2010). To pay or to apologize? On the psychology of dealing with unfair offers in a dictator game. Journal of Economic Psychology, 31(6), 843-848.

Desmet, P. T. M., Cremer, D. D., & Dijk, E. V.(2011). In money we trust? The use of financial compensations torepair trust in the aftermath of distributive harm. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 114(2), 75-86.

Dirks, K. T., Kim, P. H., Ferrinc, D. L., & Cooperd, C. D. (2011). Understanding the effects of substantive responses on trust following a transgression. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 114(2), 87-103.

Dunn, J. R., & Schweitzer, M. E.(2005). Feeling andbelieving: The influence of emotion on trust. Journal of Personality and Social Psychology, 88(5), 736-748.

Fehr, E., & Fischbacher, U.(2004). Third-party punishment and social norms. Evolution and Human Behavior, 25(2), 63-87.

Fehr, E., & Gchter, S.(2000a). Cooperation and punishment in public goods experiments. The American Economic Review, 90(4), 980-994.

Fehr, E., & Gchter, S.(2000b). Fairness and retaliation: The economics of reciprocity. The Journal of Economic Perspectives, 14(3), 159-181.

Feldman, S.(1983). The measurement and meaning of trust in government. Political Methodology, 9(3), 341-354.

Ferrin, D. L., Kim, P. H., Cooper, C. D., & Dirks, K. T.(2007). Silence speaks volumes: The effectiveness of reticence in comparison to apology and denial for responding to integrity-and competence-based trust violations. Journal of Applied Psychology, 92(4), 893-908.

Forgas, J. P.(1998). On feeling good and getting your way: Mood effects on negotiator cognition and bargaining strategies. Journal of Personality and Social Psychology, 74(3), 565-577.

Gillespie, N., & Dietz, G.(2009). Trustrepair after an organization-level failure. Academy of Management Review, 34(1), 127-145.

Goffmana, E.(1955). On Face-Work: An analysis of ritual elements in social interaction. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, 18(3), 213-231.

Hayes, A. F.(2013). Introduction tomediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. Journal of Educational Measurement, 51(3), 335-337.

Hunte, H. E. R., & Williams, D. R.(2009). The association between perceived discrimination and obesity in a population-based multiracial and multiethnic adult sample. American Journal of Public Health, 99(7), 1285-1292.

Kim, P. H., Dirks, K. T., Cooper, C. D., & Ferrin, D. L.(2006). When more blame is better than less: The implications of internal vs. external attributions for the repair of trust after a competence-vs. integrity-based trust violation. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 99(1), 49-65.

Kim, P. H., Ferrin, D. L., Cooper, C. D., & Dirks, K. T.(2004). Removing the shadow of suspicion: The effects of apology versus denial for repairing competence- versus integrity-based trust violations. Journal of Applied Psychology, 89(1), 104-118.

Lind, E. A., & van den Bos, K.(2002). When fairness works: Toward a general theory of uncertainty management. Research in Organizational Behavior, 24(2), 181-223.

Meier, L. L., Semmer, N. K., & Hupfeld, J.(2009). The impact of unfair treatment on depressive mood: The moderating role of self-esteem level and self-esteem instability. Personality and Social Psychology Bulletin, 35(5), 643-655.

Miller, A. H.(1974). Political Issues and trust in government: 1964-1970. American Political Science Review, 68(3), 951-972.

Nakayachi, K., & Watabeb, M.(2005). Restoring trustworthiness after adverse events: The signaling effects of voluntary “Hostage Posting” on trust. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97(1), 1-17.

Newton, K.(2001). Trust, social capital, civil society, and democracy. International Political Science Review, 22(2), 201-214.

Okimoto, T. G., & Tyler, T. R.(2007). Is compensation enough? Relational concerns in responding to unintended inequity. Group Processes & Intergroup Relations, 10(3), 399-420.

Perrone, V., Zaheer, A., & McEvily, B.(2003). Free to be trusted? Organizational constraints on trust in boundary spanners. Organization Science, 14(4), 422-439.

Preacher, K. J., & Hayes, A. F.(2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 36(4), 717-731.

Rawls, J.(1985). Justice as fairness: Political not metaphysical. Philosophy & Public Affairs, 14(3), 223-251.

Ren, H., & Gray, B.(2009). Repairing relationship conflict: How violation types and culture influence the effectiveness of restoration rituals. Academy of Management Review, 34(1), 105-126.

Schniter, E., Sheremeta, R. M., & Sznycer, D.(2013). Building and rebuilding trust with promises and apologies. Journal of Economic Behavior & Organization, 94, 242-256.

Schweitzer, M. E., Hershey, J. C., & Bradlow, E. T.(2006). Promises and lies: Restoring violated trust. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 101(1), 1-19.

Spitzer, M., Fischbacher, U., Herrnberger, B., Grn, G., & Fehr, E.(2007). The neural signature of social norm compliance. Neuron, 56(1), 185-196.

van den Bos, K.(2001). Uncertainty management: The influence of uncertainty salience on reactions to perceived procedural fairness. Journal of Personality and Social Psychology, 80(6), 931-941.

附录

材料一:

王娜娜, 河南省沈丘县新安集镇新西行政村人, 2003年, 她参加高考后没有收到录取通知书, 以为自己落榜, 随即外出打工, 但是由于没有大学学历, 一直找不到自己满意的工作。这期间, 她并不知道, 一个真名为张莹莹的女子, 用她的身份和姓名顶替她上了大学, 当上了教师, 过着与她截然不同的人生。直到2015年5月, 她申请大额信用卡受阻, 真相才开始浮出水面。經查, “冒名顶替入学事件”系张莹莹家属与政府部门工作人员相互勾结、暗箱操作造成的。

材料二:

2015年3月, 武汉市武昌区余家头小区三期B座124套经济适用房公开摇号, 许多困难家庭的市民参与登记, 并冒雨前来摇号。结果, 其中6个证明资料编号相连的申购户全部被摇中了。这是概率仅有千万分之一的结果, 由此爆出了严重弄虚作假的黑幕: 这6个申购户靠假材料获取申购资格, 事实上, 他们名下有多处房产。在一片质疑声中, 事件背后越来越多的“黑幕”开始浮出水面。经查, “六连号”问题是由社会中介人员与政府部门工作人员相互勾结、暗箱操作造成的。