脑功能成像技术在公安工作中的应用

2021-01-07李雨航

向 静,李雨航

(1.西南政法大学刑事侦查学院, 重庆 401120; 2.特殊人群心理与智能理服务研究中心, 重庆 401120)

0 引言

在人们对大脑不断探索过程中,脑功能成像技术帮助人们逐步实现了对脑结构和功能的定性定量研究。尤其是脑电生理技术:事件相关电位(Event-Related Potential,ERP)、功能性磁共振成像 (Functional Magnetic Resonance Imaging,fMRI),以及近年来兴起的功能性近红外光谱技术(functional NearInfrared Spectroscopy,fNIRS)等成像手段,已使人类对特定脑区活动的研究达到可“实时观测”的水平。

ERP的出现得益于对脑电(EEG)的发现和研究,通过捕捉多个或多样刺激引起的多段脑电信号并进行叠加平均,使隐于自发脑电(±100 μV,±40 Hz)中的微弱电信号(0.1~20 μV)被提取和分析[1]。由于ERP与刺激之间严格固定的锁时关系,即在给予刺激时几乎立即或在一定时间内瞬时出现,使其成为反映大脑神经信号传递过程中的生理变化,探究人的认知过程与大脑生物电信号之间联系的常见方式。

fMRI是上世纪90年代出现的成像技术,它通过监测相关脑区中血氧含量,即氧合和脱氧血红蛋白(oxy-Hb和deoxy-Hb)的变化引发的磁场信号变化来观测神经活动。相较注重刺激反应时间精确性的ERP,fMRI在此基础上更可呈现毫米级空间精度的脑成像,从而在揭示相关激活脑区等方面拥有更大的优势[2-3]。

fNIRS同样基于大脑神经活动导致的局部血氧含量变化,不同于fMRI的是fNIRS利用血氧含量变化所影响的血液光学特性,即血液中oxy-Hb和deoxy-Hb对600~900 nm近红外光良好的散射性和吸收率的差异,直接监测特定脑区的oxy-Hb和deoxy-Hb的变化情况,判断激活脑区进而间接推测大脑的神经活动[4]。

各种大脑结构和功能成像技术在为神经医学、心理学的疾病诊断和研究开辟快车道的同时,也体现出应用于各项公安工作的巨大潜力。

1 脑功能成像技术对记忆问题的研究

基于记忆形成的言词证据固然有着形象、具体等优点,但感知、记忆、陈述这3个言词证据形成所必经的过程都可能因各种主客观因素而失真[5]。在各种脑功能成像技术先后被应用于对记忆的探索后。这些可以“观测”人脑活动的成像技术能更直观地揭示言辞真实性与记忆活动背后的脑机制。使言词证据客观性、真实性的判断有了新的途径。

1.1 脑功能成像技术与测谎

John Polich的研究表明,ERP的振幅与刺激信号施放频率和被试的对刺激信号的专注度成正相关[6]。而在一般情况下,基于畏罪、戒备、抵触等心理,讯问过程中犯罪事件信息对犯罪人的刺激往往要远高于一般事件信息。基于该理论,ERP是最早应用于测谎活动的脑成像技术之一。随后关于EPR中P300(中央皮层区域出现的正电位。其峰值大约出现在刺激后300~400 ms后)等相关成分的测谎研究也逐步展开,许多学者证实了P300的波幅与刺激信息的记忆水平和记忆程度的紧密联系,尤其是在GKT(1)犯罪情节测试法(GKT),通常被称为隐藏信息测试法(CIT),这种测试方法是探究被测试者是否知晓特定的犯罪信息,而并不侧重谎言甄别。范式下进行测谎实验,在给予被试者犯罪事件信息的刺激后,通过监测P300诱发与否可以有效判断被试者对这些信息是否知晓并从而判断被试者回答时是否在说谎或隐瞒。相关实验已经得到验证,并有很高的阳性率[7]。

Spence和他的团队曾利用fMRI探究人们说谎行为和大脑活动区域的关系[8]。通过对基础的个人信息相关问题的回答,包含对虚假信息的“构建”和对表达真实信息的“抑制”两部分脑神经活动。尤其是发挥抑制功能的腹侧前额叶皮层的激活,对说谎抑制真实表达的行为十分关键。此外相关研究也发现了说谎时的激活脑区有共同之处,均包括前额叶皮层、前扣带回、杏仁核与尾状核等皮质下区域[2]。后续Nose等人的研究也证实了这一大脑抑制活动,及其相同激活脑区的存在,并宣称利用这一理论对说谎个体甄别的准确度可以达到84%[9]。

fNIRS的出现为测谎技术的研究提供了新的途径。尤其是Niioka和Li Fang等人利用fNIRS发现了大脑前额叶皮层,包括额下回、额中回、额上回等相关脑区在说谎行为中不同程度的被激活(oxy-Hb升高)[10-11]。此后许多学者开始利用模拟犯罪实验探究fNIRS测谎的可行性与效能,实验中一般将被试分为模拟犯罪组和空白对照组,前者进行模拟犯罪(如盗窃)后,在fNIRS的监测下接受一系列与模拟犯罪事件信息相关和无关的讯问[10,12],研究者利用支持向量机(SVM)和线性判别(LDA)等算法从 fNIRS 的波形中提取、归纳出说谎与否时所反映的波形特征, 对坦白和说谎反应进行区分,达到了80%左右的准确率[10-13]。

此外,尝试利用fNIRS技术与其他测谎技术结合以提高谎言识别准确率的研究也大量开展。研究者们利用皮肤电与fNIRS,ERP与fNIRS结合进行测谎,实验结果表明多指标测谎准确率相较单一指标均有不同程度提升[12,14-15]。

1.2 脑功能成像技术对记忆障碍与伪装失忆的辅助判断

言词证据还可能因记忆障碍以及伪装失忆等情况存在可信度即证明力的问题。

徐蕊等人曾利用fMRI针对广泛性焦虑障碍患者(Generalized anxiety disorder,GAD)的工作记忆能力进行研究。实验前,对每名被试分别采集9件正性和9件负性自传体记忆,并要求他们报告记忆细节。在fMRI扫描时,呈现此前采集的事件信息的句子来引发被试者对特定经历的回忆。结果显示,GAD患者顶下小叶(角回)激活程度相较健康对照明显降低,对比负性自传体记忆的提取,GAD提取正性自传体记忆细节时存在更明显的障碍[16]。

Chaoqun Chen等在研究中指出,抑制是工作记忆得以有效运行的核心,它并非前述抵制真实表达的神经活动,而是抑制工作记忆中相关信息的“逸散”和删除不相关的信息,也就是抑制从工作记忆中提取错误信息[17]。Joormann和Gotlib在类似的研究中表明,抑郁症患者存在对负性材料的抑制障碍[18]。

王一托在恐惧应激对大脑工作记忆的影响的研究中,经fMRI检测发现:被试者大脑右侧中央前回与右侧背外侧前额叶之间的功能连接伴随恐惧情绪的出现和加深而减弱;且衰减程度与记忆任务中平均反应时间的延长存在显著线性相关。此外,分别参与信息的复制和储存,对维持记忆信息至关重要的背外侧前额叶与楔前叶之间的功能连接也同时减弱[19]。

并且,犯罪人除了在畏罪、侥幸等心理支配下伪装失忆的常见情形外,还存在精神障碍发作导致的遗忘和“例外状态”遗忘[20],后者是指作案时有意识障碍(如酗酒或吸毒后作案),作案后多伴有不受控制的深度睡眠过程,醒来后对作案过程全部或大部分遗忘。

基于上述研究,影响言词证据可靠性的记忆能力易被焦虑、抑郁、恐惧等强烈情绪波动以及酒精、毒品等外物刺激所影响,造成记忆能力减弱、损伤甚至可以被伪装、篡改,使言词证据的证明力无法保障。

但在脑功能成像技术日趋成熟的情况下,人类无法控制和隐瞒自己伪装失忆时的大脑活动。

法威尔(Lawrence A. Farwell)博士对因谋杀而判处终身监禁的Harrington进行了一种其自称为“脑指纹”技术的测试。在提供被试记忆中早已存在的信息时,被试者的脑电中会产生被Farwell博士称之为“MERMER” (意为“和记忆与编码相关的多相脑电反应”)的特殊的信号。测试中发现,当对Harrington提供某些只有作案人才知晓的案件细节时,并未检测出“MERMER”信号,表明Harrington对这些细节并不知情。而“脑指纹”检测与“MERMER”信号,事实上就是ERP和P300诱发电位[21-22]。

在fMRI大规模应用于医学领域后,Langleben利用其进行了伪装失忆实验,他在事先告知被试者一系列事件并出示图片后,要求被试者在fMRI测试下对所有问题都做否定回答。结果表明,在这种情况下,被试者是否隐瞒了真实记忆在fMRI神经信号显示中差异明显;并且抑制真实回答反应的神经信号在隐瞒时均有出现,也验证了抑制反应是欺骗或隐瞒的基本前提[23-24]。Li等人进行了类似范式的fNIRS实验,并引入刺激更明显的奖惩机制,即如果故意否定回答并未在仪器上获得说谎波形反应,则获得一定的金钱奖励或者避免金钱惩罚。这与讯问活动中嫌疑人故意隐瞒或作出虚假供述以期逃避制裁的刺激形式非常接近。结果表明,在伪装失忆情形下大脑前额叶皮层激活水平更高,奖励动机条件下,被试显著激活额下回,惩罚动机条件下显著激活额中回和额上回[25]。

1.3 脑功能成像技术测谎“证据”的证明力探讨

脑功能成像技术进一步完善后如能应用于刑事案件侦查领域,它对隐瞒信息的检测优势有助于发现新线索,深挖余罪,寻找共犯;同时可以快速排查嫌疑人,排除无辜[26]。在被讯问对象保持沉默、伪装失忆或供述真伪存疑而无法查明时,脑功能成像技术或可成为记忆提取的“信息滤网”,帮助查明相关人员是否知晓案件信息或亲历案发过程[22-23,28];尤其是fNIRS具有安全性高、生态效度高、成本低、噪音小、可移动、对被试身体活动限制较小等优势,有利于推广运用于刑侦实务。它可以在真实、自然的人际互动情景下检测大脑皮层血氧信号变化情况[28],这意味着fNIRS可以在真实讯问中实时监测,有助于讯问人员第一时间发现嫌疑人拒供防线的薄弱点,及时应对、瓦解其心理防线。此外,脑功能成像技术还可与皮肤电等传统测谎手段互补,提升测谎结果的可靠性[12,14-15],在与其他线索证据相互印证的情况下,大大缩小嫌疑对象的范围。

目前,世界各国对脑功能成像技术测谎的证据能力的态度尚不统一,爱荷华州法院在Harrington v.State案(2)Terry J.Harrington v.State of Iowa,659 N.W.2d 509( Iowa,2003).中首次承认ERP测谎证据的可采性,在印度Pune省的强奸案中,首席法官同样采纳了脑电振荡信号的测谎结果,并将其作为判决的主要证据。而该案也是全球首例明确使用脑功能成像技术测谎结果获得法庭定罪量刑证据的案件[29]。但纽约州法院审理的 Willson v.Corestaff案中,在原告提出fMRI 测谎证据以支持主要目击证人证词的证明力后,虽然法院肯定了脑成像测谎技术的发展前景,但最终并没有采信该测谎证据(3)Wilson v.Corestaff Services,900 N.Y.S.2d 639(2010).。判决意见中指出:“如果某类检测证据基于科学的原理、程序或理论,而这些原理、程序或理论在科学界被普遍承认、为合格的专家所提出并且得到陪审团的认可,那么纽约州法院才可以采纳该类检测证据”。这从侧面表现出科学界、法律界对脑成像测谎技术证据能力的争议。同样在2010年,在美国联邦法院首次召开关于测谎证据的可采性听证会上,fMRI等技术作为测谎证据的可采性研究也存在不同意见[30-31]。至于更前卫的fNIRS测谎则尚处在实验室的探索阶段。虽然测谎技术和设备越来新颖,前景愈发广阔,但争议依旧存在,在实务上的应用也仍需进一步探索,各种测试技术比较如表1所示。

表1 各测谎技术横向对比

相较国外,我国刑事诉讼对脑功能成像技术形成的相关“材料”的态度十分审慎。根据最高人民检察院关于CPS多道心理测试的批复(4)《CPS多道心理测试鉴定结论能否作为诉讼证据使用问题的批复》(高检发研字[1999]12号),传统测谎结果,尚不具备证据身份,仅能作为对证据真实性辅助判定的手段。而诸如fMRI、fNIRS等测谎技术,尽管一些研究结果已经揭示了腹外侧前额叶、杏仁核等脑区的激活说谎行为间的相关性[12,32],但大脑的复杂程度依然决定了这类测谎技术的可靠性还未能获得普遍认可。相较于早期测谎技术,脑功能成像技术虽然提高了测谎结果理论上的准确度和可靠性,但都是在可控的实验室状态下得出的,实验条件不统一,范式不一致,被试状态不同等因素仍制约其走出实验室[3,33-35]。也限制了将其作为一种科学证据用于侦查工作中。

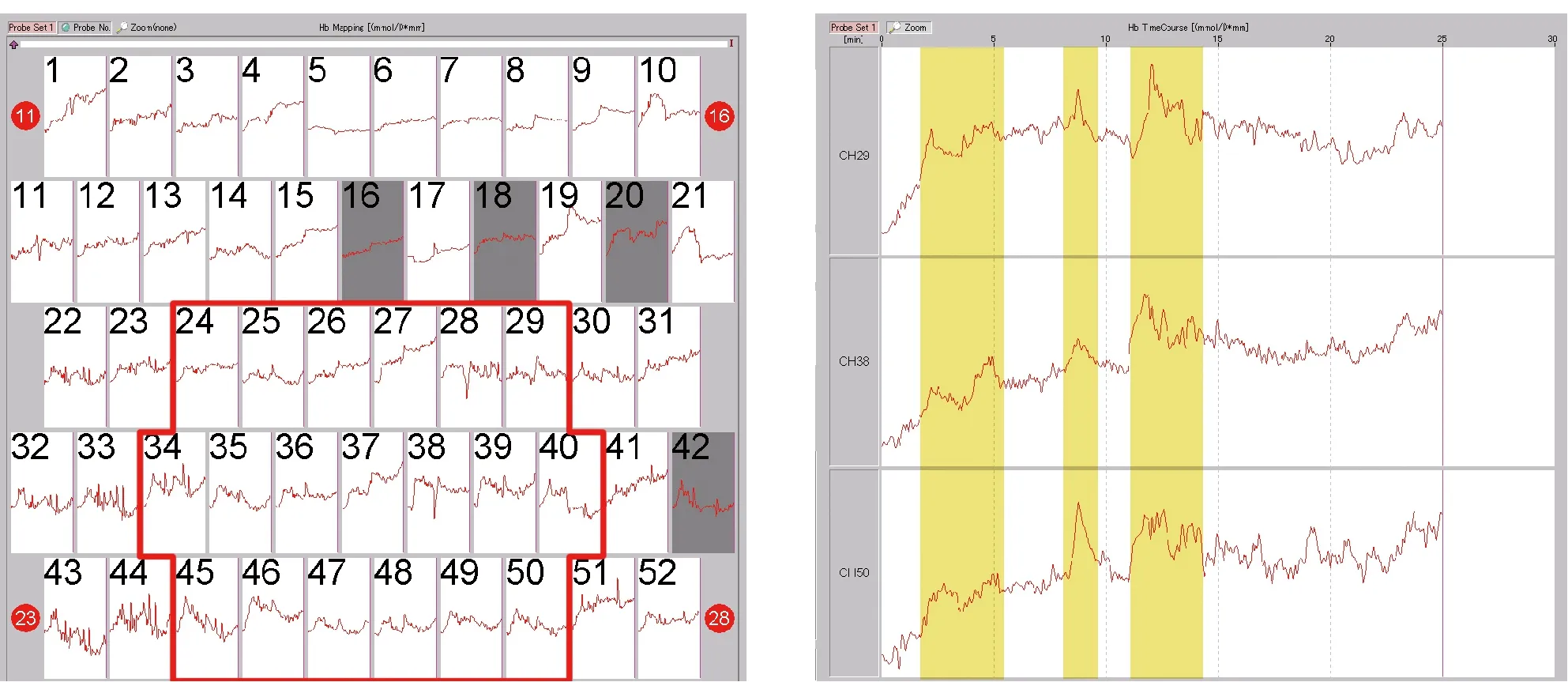

如,头戴式fNIRS测谎实验,在52个检测通道(CH)中CH24-CH50可对前额叶完全覆盖(如图1左)。尽管前额叶oxy-Hb波形主成分通道图已经给出十分明显的耗氧量升高的指示(如图1右),但表示oxy-Hb含量升高的高波峰还可能受到剧烈情绪波动等因素的影响或干扰,测谎结果还需结合案情和具体讯问过程综合分析才更准确。

图1 fNIRS测谎oxy-Hb实时波形图

2 脑功能成像技术与精神障碍

具有暴力倾向的人格障碍者、精神障碍患者等“特殊人群”是当前社会治安的严重隐患,针对这类犯罪人的定罪量刑,需对其刑事责任能力进行精准鉴定。基于犯罪预防的需要,定期对上述人群科学排查、准确分类并建立完善的治安防控阵地。这给脑功能成像技术发挥作用提供了平台。

2.1 脑功能成像技术与司法精神病鉴定

有学者利用ERP技术就精神病态者(Psychopath)的注意力聚焦和转移能力、语义理解能力及情绪加工和错误行为监控抑制能力进行探究。通过对ERP所含成分分析发现精神病态者极为擅长将注意力资源分配在个人首要的兴趣事物上,如性相关事物和暴力行为,对其他刺激的反应不敏感。注意力分散状态下,在接收刺激时,其负责加工语言的左半球活动明显降低。在Brazil等人的实验中,精神病态者对刺激信息接收后,对其理解、加工并基于此引导自身行为的阶段存在显著缺陷,可能导致其习得并遵守社会规范、参与他人共情并以此调整其行为的能力下降[36-37]。

反社会个体在共情、情绪调节、道德判断等多个参与社会情绪的脑区与正常人存在显著差异。关慕桢在fMRI监测下发现,反社会个体情绪加工、注意保持以及执行力均有不同程度的异常;表现为表情识别和理解能力差、对负性刺激反应强烈,冲突监控、行为抑制功能明显存在缺陷[38]。

同时,一些学者对基于fMRI的扩散峰度成像(diffusion kurtosis imaging,DKI)展开研究。它是描绘人体组织中水分子扩散偏离正态分布的量的一种磁共振成像方法,更适合把握组织微观结构的变化。可以定量评估精神障碍性疾病患者的脑灰质、脑白质微结构的改变[39]。Cho等人首次应用该技术对精神分裂症患者丘脑高阶核进行研究,通过对DKI波形中与组织结构复杂程度存在正相关的平均峰度(mean kurtosis,MK)进行分析,结果显示早期精神分裂患者存在丘脑核特异性异常,与患者的空间工作记忆准确度显著相关的丘脑区MK值较正常对照组显著减低[40]。

“装疯”往往是嫌疑人规避侦查,逃避刑事制裁的常见手段。脑功能成像技术的发展可为精神障碍的准确判别提供新的参照。郑煌将几种常见精神障碍疾病患者(如多动症、精神分裂症等)的异常脑区利用fMRI进行揭示,对fMRI信号进行傅里叶(AFA)、李雅谱诺夫指数(SDLE)等分析后,计算赫斯特(Hurst)指数,结合静息态下各类精神疾病的异常脑区图,结果表明:精神分裂症静息态fMRI数据得到的Hurst指数在大部分脑区均显著低于健康对照组;多动症患者静息态下在左侧中央前回、左侧额中回、右侧嗅皮质等区域的Hurst指数显著低于健康对照组。在SVM对fMRI数据进行分类预测后,精神分裂症与健康个体的分类准确率最高达到了83%,其他任务态下的分类准确率也基本在70%以上[41]。

fNIRS的成熟,使精神疾病的快速判别有了更简便的方式,Kinou M等人在利用fNIRS监测精神分裂症患者、抑郁症患者过程中发现他们oxy-Hb波形改变相较健康个体差异明显。在词语流畅性任务(Verbal Fluency Task, VFT)中抑郁症患者的oxy-Hb变化剧烈,波形开始时的陡峰更深,而精神分裂症患者oxy-Hb变化缓慢,且oxy-Hb在任务开始的前半部分波形较抑郁症患者更为平缓[42]。对于注意缺陷多动障碍患者,Ueda S等人发现这类患者在Stroop色词任务期间,oxy-Hb变化明显小于健康对照组,其前额叶血液动力学反应明显降低[43]。

上述研究在不同种类的精神障碍患者中发现了不同特征性的波型,在司法精神病鉴定中可辅助判断嫌疑人的精神障碍种类,帮助分辨他们到底是正在经历病痛,还是正在装病。近年来,fNIRS已在北京、上海、重庆等多地的精神病院应用,作为辅助诊断及判断病情轻重的检测之一,并开始逐步应用于司法精神病鉴定。随着脑功能成像技术的成熟,精神障碍患者的违法行为与他们异常脑功能联系的研究将更加深入。

由于精神障碍患者作案时与司法精神病鉴定时大多相隔数周甚至数月,其精神状态可能发生较大变化,导致司法精神病鉴定时专家不能掌握嫌疑人“作案当时”的精神状况。而侦查人员最早接触作案后的精神障碍患者,此时嫌疑人精神状态最接近于“作案当时”,若能尽早获取其精神状态的神经生物学证据,将有助于侦查人员更早、更快地识别其精神状态,并结合搜集到的反映其精神状况的异常表情、动作、情绪、作案前后表现等情态证据[44],可为起诉和庭审中更客观准确地判定特殊个体的刑事责任提供重要参考[45]。

从司法鉴定的角度来说,上述脑功能成像技术已经可以揭示特殊人群的大脑损伤程度,判断生理状态、精神状况。在美国著名的“Frye规则”(5)Frye v. United States案后,华盛顿特区巡回上诉法院认为,如果有关意见的知识“足以在其所属的特定领域获得普遍认可”,那么专家证词是可采的。形成后,《联邦证据规则》也吸收了相关审判意见(6)Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals案中形成的审判意见:证据所涉及的技术或理论是否可以或已被普遍检验;是否已被相关研究团体普遍接受;是否已经被相关研究者发表评议或成果;以及在适用该技术或理论时是否存在误差率。,主要在第104、401、402、403、702、801、802、803、901等条款中对科学证据的可采性规则做出了规定,尤其是第104条与702条规定了科学证据须由法官确定其能否参与庭审,以及出具该类证据的相关人所需具备的资格。这事实上已经认可了脑功能成像技术科学证据的身份。

将ERP和fMRI技术作为证据的案件也在增加, Deborah的报告证实了在过去20年中,美国有800起刑事案件涉及到脑成像证据的取证[46];Farahany也指出,当庭援引当事人脑成像结果的案件正在逐年增加,在2005~2015年间,有超过2 800份刑事案件法律意见书表明被告一方援引了脑部成像结果作为辩护证据。其中约有20%的被告在某些诉讼环节取得了有利结果,甚至是胜诉[47-48]。

脑功能成像技术在我国的证据转化途径较为收敛,只能在精神损害、颅内伤残等司法鉴定中为委托鉴定的机关提供有关责任能力和损害程度的科学证据(7)《精神疾病司法鉴定暂行规定》(卫医字[89]第17号),如,依据脑成像结果判断是否存在重度智能减退或者器质性精神障碍(8)《人体损伤程度鉴定标准》(司发通[2013]146号)5.1.1重伤一级(e),而将其作为辩护意见或辩护理由十分罕见。

虽然许多研究说明了反社会个体的行为与其大脑结构、功能上的异常存在相关性,但依然难以确定两者关联的密切程度,也就是缺乏针对该类犯罪人脑功能异常对其辨认能力和控制能力影响的直接反映[49],而这正是判断特殊人群刑事责任能力的关键所在。

从技术上讲,脑功能成像技术太过专业,跨学科应用需要侦查人员、律师和法官都要接受相关知识的学习,不仅要了解各种脑部医学成像到底说明了什么,还需考虑人权保障、隐私保护、法律责任等因素。Hoffman曾列举了脑功能成像技术可能实现的突破,并把它们分为短期可实现的、长期可实现的以及根本无法实现的。他认为神经科学家很快就可以改进现有设备,准确判断相关心理、精神疾病,并在将来以可靠的方法检验回忆的准确性,但或许永远也无法帮助司法机关避免思考法律责任与自由意志的难题[50]。

2.2 脑功能成像技术与特殊人群治安防控

2017年卫计委公布在册管理的重性精神障碍患者为540万例,大部分重症精神障碍患者并未在册管理,更有部分重性精神障碍患者尚未就诊[51]。这些具有暴力倾向的严重精神障碍患者成为了社会治安的严重隐患。而目前的危险性评估标准(9)0级:无符合以下1~5级中的任何行为;仅注重行为表现, 与精神病学症状分离较严重,缺乏对精神障碍患者病情轻重的动态把握,不能科学评估危险性,甚至出现全国通报的重大刑事案件肇祸者反而均是危险性等级评估为0级的状况(10)参见公安部的“公治明发[2017]316号”文件《关于近期一些地方发生精神障碍患者肇事肇祸案件的情况通报》,给社会治安综合治理带来很大压力。

ERP和fMRI在医学领域的应用已十分普遍,新兴 fNRIS也已经是神经医学、认知心理学、医学影像学等学科研究的热点[52]。人们对脑功能成像技术可以对受损脑区的精准甄别形成了共识,更重要的是有望形成区分不同精神疾病的统一生物标记[53]。为严重精神障碍患者的评估分类提供新的标准。

刘颖等人通过DKI的各向异性((kurtosis fractional anisotropy,KFA)评估抑郁症患者脑白质微结构改变。结果显示患者多个脑区KFA值下降,也即抑郁症患者脑白质可能存在潜在损害,而DKI对于这种损伤的侦测尤为敏感[54]。

近年来发展迅速的fNIRS为精神障碍患者识别和辅助诊断提供了新的方式。Noda T等人对精神分裂症患者的研究发现,oxy-Hb在VFT任务结束后的异常升高与精神分裂症记忆缺陷明显相关[55]。田杰等人对100名精神分裂症患者和70名健康对照者血氧信号变化分析发现近红外光信号对精神分裂症患者的鉴别灵敏度为89.0%,特异性为88.6%,这使得fNIRS 波形信号或可作为反映精神分裂症认知功能的潜在生物标记,为精神分裂症的前期识别筛查提供新的客观指标[56]。

Takei Y等研究者对重度抑郁症患者(MDD)和双相情感障碍患者(BD)额叶和颞叶的激活情况展开研究。利用fNIRS对29名MDD患者,31名BD患者和31名正常对照者的额叶和颞叶激活情况进行了监测。将持续激活和激活变化情况与各任务阶段的变化进行比较,发现两类患者相较对照组均显示左背外侧前额叶和左额叶极皮层的持续激活减少;双边极皮层激活的快速变化减少[57]。Matsubara T等人在使用包括快乐、悲伤情绪化的和威胁性词语在内的Stroop任务的同时,监测额叶区域的oxy-Hb和deoxy-Hb变化。在威胁性词语任务期间,与健康对照组相比,MDD患者和BD患者的oxy-Hb分别在两个不同的脑区显著增加,前者在左中额叶区域而后者在左下额叶区域;在愉悦性词语任务期间,与健康对照组相比,BD患者在两个半球的中额叶区域均显示oxy-Hb明显降低;与MDD相比,BD患者在愉悦性词语刺激下,上额叶和中额叶区域的oxy-Hb降低,deoxy-Hb升高[58]。

精神分裂症与吸毒所致的精神障碍临床表现非常相似,均有明显的幻觉、妄想行为,较难区分。Okada N等人研究发现,在fNIRS监测下仅有吸毒所致的精神障碍患者额叶皮层活动减弱,并且其前额叶皮层oxy-Hb变化明显高于精神分裂症患者[59],Yamamuro K等人的fNIRS脑区激活观测也支持这一结果[60-61]。该研究结果有望帮助区分症状极为相似的两种精神障碍。

从世界范围来看,国外社区化排查、分类精神障碍患者等管控先期工作一般是民营医疗机构主导、公立医疗机构主导、公立和民营医疗机构以及团体多元混合3种模式[62]。从国内情况来看,大多数精神障碍患者家庭难以承受民营医院高昂的检查诊断费用,而包括公立医疗和公安、民政等多部门在内的多元化模式面对如此庞大的筛查基数,往往将先期工作下沉至基层村医、社区医生、派出所或基层警务室,而缺乏有效的快速判别标准,依靠传统行为标准和既往病史排查特殊人群会使本该在社区发挥基层公共服务作用的“末梢医务、警务人员”,变为“填表医生”“问卷警察”[63]。不仅排查工作浮于表格、排查效果无法保证,后续预防管控工作也难以开展。从前述脑功能成像技术对各类精神障碍的研究结果来看,脑功能成像首先具备检测指标属性,可以结合症状学、行为学、既往病史、暴力史等多维指标以明确病情、判断精神障碍类型、区分其风险大小,进而使特殊人群管控的快速排查、科学分类、分级建档随访等先期工作有更准确的生物学指标。fNIRS便携式机型,轻便小巧,完全适合社区排查人员随身携带,可提高判断准确度,以应对部分家属故意瞒报患者的危险症状与行为的情况。其次脑功能成像的本身具有技术属性,可用于严重精神障碍患者的危险性早期识别,对其危害行为提前预防和系统治理的相关方案提供技术支撑,为卫生、民政、残联等部门协同公安机关建立统一特殊人群管理数据库,形成特殊人群治安、侦查阵地控制网络提供技术基础(如图2)。

图2 脑成像生物学指标与症状学、行为学等多维因素助力特殊人群治安管控体系

如,脑功能成像技术可与AI机器学习结合来达到Kalanderian H等人所设想的对自杀风险和罹患精神疾病风险预测的目的[64]。也可以将脑功能成像技术的检测结果纳入本研究团队提出的基于贝叶斯网络建立特殊人群管控新模式的节点数据中,以尽可能多的信息综合计算各个节点概率,最终得出特殊人群暴力行为风险值。该模式既实现了对风险的正向预警,又可以在风险发生后对关键因素逆向分析把控[65]。

3 结语

脑功能成像技术目前还处于不断发展过程中,而公安工作的重要性与复杂性决定了其需要不断结合各种技术手段的同时又对科技保持高度审慎的态度。高新科技与公安工作两种领域间的交叉融合不仅仅是相关学科理论的碰撞和交流,更是纵贯过去、现实、未来实践的跨越和发展,需要不断通过实践检验。有理由相信在不久的将来,脑功能成像技术在公安工作中的作用将由潜能转化为效能。