内外联动机制下专业型硕士培养模式探索

2021-01-06张庆汪晓华

张庆 汪晓华

摘 要 在分析现阶段专业型硕士研究生培养模式的基础上,探讨内外联动培养机制驱动下的专业型硕士培养目标、课程体系、校内校外导师联合培养及评价反馈,从而为提升专业型硕士研究生的创新能力和实践能力提供有益参考。

关键词 专业型硕士;内外联动培养机制;校外实践

中图分类号:G643 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2021)19-0128-03

0 前言

教育现代化是社会主义现代化建设的重要组成部分,是实现中华民族伟大复兴的基石。作为高等教育的顶层,研究生教育在承载历史使命、服务国家战略方面具有重要的战略意义。我国研究生教育取得丰硕成果,中国教育在线发布的《2020年全国研究生招生数据调查报告》统计,我国研究生招生人数从1949年的242人增长到2019年的91.7万人,增长达3700余倍。现阶段我国的研究生主要包括学术型硕士和专业型硕士两大类。为了更好地适应社会发展和经济建设对应用型高层次人才的需要,教育部自2009年起开始招收专业型硕士,其招生规模逐年增长,并在2017年首次超过学术型硕士招生人数[1]。

随着我国专业型硕士招生规模的不断扩大和培养历程的快速发展,专业型硕士研究生教育存在的问题也逐渐显现,主要表现在人才供需不平衡、培养模式不完善、独特性不强等方面[2]。为了更好地促进专业型硕士人才培养,很多学者开展了专业型硕士人才培养模式与方法的探讨。如高亚锋将国际化的理论教学模式与产、教、学的创新实践教学模式相融合,并由此形成专业型学位硕士研究生多元化的培养模式[3]。“校内校外联合培养”是专业型硕士与学术型硕士的最大区别,但实际中专业型硕士研究生眼中校外导师的理想角色与现实状况存在较大差距,校外导师在专业型硕士培养中的作用是影响研究生培养质量的关鍵因素之一[4-5]。因此,基于校内校外联动培养的机制,整合并充分利用校内外各自的教育资源优势,以双导师制为依托,将理论教学与实践训练有机结合起来,从而精准培养满足经济需要和社会发展的复合应用型专门人才[6-7]。

1 内外联动培养机制的构建

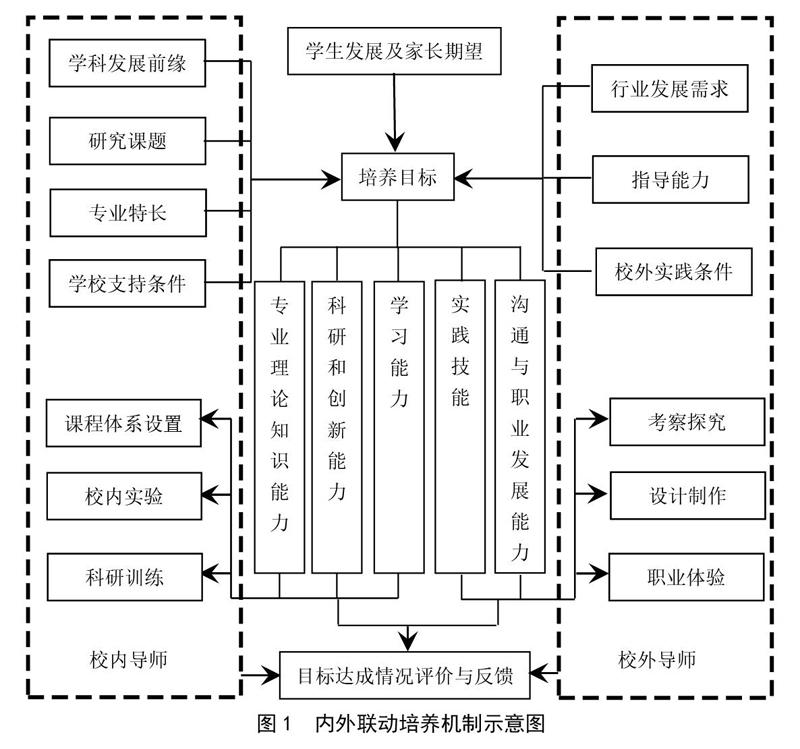

该培养机制结构如图1所示。校内导师和校外导师以学生发展为根本,联合制定学生的培养目标。该培养目标要充分考虑学科发展前缘,校内导师的研究课题和专业特长,学校定位、实验(试验)条件、教学资源,学生及其家长未来发展期望,校外导师指导能力,行业未来发展方向及需求,校外实践条件等因素。根据培养目标,将学生毕业时需要达到的能力进行分解,按照国家对专业型硕士的培养要求,毕业时应具有的能力包括专业理论知识能力、科研和创新能力、学习能力、实践技能、沟通与职业发展能力等。校内外导师根据学生毕业时需要达到的能力要求设置学生培养的各个环节,以保证毕业要求的达成,包括课程设置、校内实验与科研训练、校外实践、培养模式及考核方式等。并对所有的培养环节进行过程合理性与达成情况的评价,以保证培养目标的实现。通过评价与反馈机制提升专业型硕士研究生培养的水平、质量,使培养更加体现目的性、准确性、合理性、衔接性,真正培养出具备一定的理论、具有真实技能的高层次复合型人才。

1.1 培养目标制定

依据需求设定的培养目标决定了培养的方向和原则,为培养活动提供了基础和前提。专业型硕士研究生培养目标应该包括品德结构、知识结构和素质结构三个方面。联动培养机制中培养目标的制定要体现以学生为中心、以需求为导向、以持续发展为质量保障的总思想。校内导师和校外导师要充分考虑本学科未来发展、本行业的需求、校内导师的课题内容及专业特长、支持校内研究生培养的条件、校外导师专业特长及能提供的实习实践条件等外在因素,同时考虑学生的个人特长及家长对其未来的发展期望等内在因素,从而制定因材施教、实际可行而又满足专业型硕士研究生要求的培养目标。

1.2 课程体系设置

以培养目标所涉及的各项能力为出发点,专业学位研究生课程设置应对学生毕业能力形成有效支撑,能够完全覆盖所有能力培养的要求,构建完整的学科知识体系,包括公共基础课、专业核心课、专业选修课,各种结构课程要体现出知识结构的完整性、依托性和递进性。尤其是专业型硕士研究在实践及技能方面的要求要高于学术型硕士研究生,实践、实验类课程的设定应该达到一定的比例,使其能够满足校外实践训练的基本要求。对于每一门课程应该设定课程目标,授课教师对每一门课程的目标达成情况进行评价,分析课程设置的合理性,是否有效地支撑培养目标的要求,从而不断优化和改进课程体系[8]。

1.3 校内实验及科研训练

专业型硕士研究生主要从事应用型研究,在实验和科研训练中要侧重实践探索的创新,能够在掌握专业理论知识的基础上进一步开展应用工作,提高分析与解决实际问题的能力。因此,在科研选题中要以生产实践中的科学问题为出发点,针对制约某个部门、行业或企业发展所急需解决的问题进行研究,其研究成果要体现出社会性、经济性和实用性价值,能够为实践部门带来经济效益和社会效益。校内导师与校外导师需要充分进行沟通与调研,选定研究课题、布置实验方案及具体的研究方法,在评价论文的质量与水平时除具有一定的创新能力外,更应该侧重实践问题的解决程度及预期的效益。

1.4 校外实践

校外实践要求学校充分吸纳社会资源,合作建立联合培养基地,让专业型硕士研究生直接参与实践单位的日常生产与管理,培养其实践技能、职业沟通与发展能力。校外实践的模式可以包括考察探究、设计制作与职业体验等不同方式。培养的过程主要由校外导师负责,使学生能够完全掌握本专业的基本实践技能与工作方法,实现与毕业后工作岗位的无缝衔接。校外实践的成果评价除包含实践单位所给定的评价结果外,还应充分考虑校内实践成果的汇报,由本学科的专业导师组织校外不同企业、行业专家成立学生校外实践答辩小组,答辩小组根据学生实践汇报的成果进行打分与评价,从而确保校外实践成果的准确性。

1.5 校内校外联合评价反馈

专业型硕士的培养需要校内导师和校外导师共同指导达成,其中专业理论知识能力、科学研究和创新能力、学习能力主要是校内导师通过课程设置、科研训练、论文撰写、开题与答辩等环节来保障,实践技能、职业沟通与发展能力则需要校外导师安排不少于半年的研究生校外实践教学,让学生在校外导师的指导下,直接接触与生产实践相关的科研问题与工作,通过“传—帮—带”的指导模式让学生掌握实践的基本方法、基本技能及职业发展所需要的人文、协作、交流能力,从而提高实际工作经验,降低就业适应难度,提高业务素养及就业创业能力。

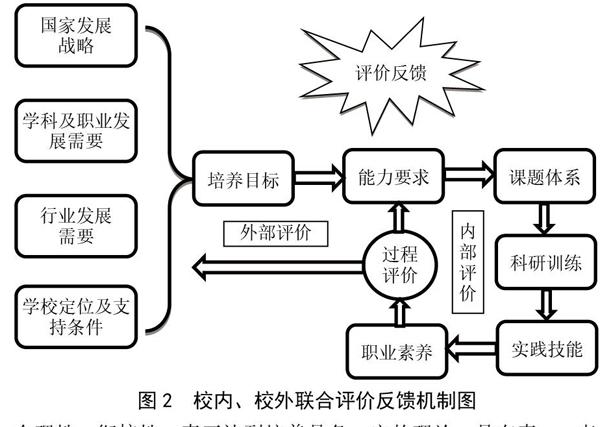

对于专业型硕士研究生培养的质量,要形成校内、校外联合评价反馈机制,并对所有的培养环节进行过程合理性与达成情况评价,以保证培养目标的实现。校内的评价主要针对课程学科、科研能力达成情况开展,校外的评价主要针对实践开展。通过评价与反馈机制提升专业型硕士研究生培养的水平、质量,使培养更加体现目的性、准确性、合理性、衔接性,真正达到培养具备一定的理论、具有真实技能的高层次复合型人才的目标,如图2所示。

2 结论

开展专业型硕士研究生教育是对经济社会发展对高层次应用型专门人才需求的响应,也是完善专业学位教育体制并进一步开展研究生教育改革、制度创新的需要。创新专业型硕士研究生培养模式是确保研究生培养质量的关键。本文探讨了校内校外联动培养机制,并分别就培養目标、课程设置、校内科研、校外实践、联合评估反馈等各个环节论述了校内校外导师的协同作用。校内校外导师在专业型硕士研究生培养过程中分工明确、互为依托、互相支撑、共同改进,为保证培养质量的不断提升、培养模式的不断完善提供了有力支撑。

参考文献

[1]2020年全国研究生招生调查报告[EB/OL].https://

www.eol.cn/e_ky/zt/report/2020/.

[2]尹世平,刘双,王菲,等.对我国专业学位硕士研究生教育发展的思考[J].高等建筑教育,2020,29(3):

108-114.

[3]高亚锋,丁勇,陈金华,等.“双一流”背景下建筑环境与能源类专业型学位硕士研究生培养模式探讨[J].高等建筑教育,2020,29(3):10-16.

[4]王丽根.全日制工程硕士校外导师的角色研究[D].南京:东南大学,2015.

[5]黄林青,邱江婷,秦凌凌,等.关于专业型硕士研究生校外导师作用发挥的研究[J].大学教育,2019(7):186-188.

[6]李孟,林伯先,王少卓,等.浅谈专业型硕士研究生的协同创新培养[J].高教学刊,2018(5):11-13.

[7]刘美菊,刘剑,张凤.全日制专业硕士研究生培养模式研究[J].时代教育,2015(9):137.

[8]张庆.关于培养本科生写作能力的探讨[J].教育教学论坛,2013(9):239-240.