来自“对立”的认同:战争隐喻中的社会治理逻辑

2021-01-06黄芸胡阳

黄 芸 胡 阳

国内重大公共卫生事件自2019年末暴发至2020年初呈现紧急态势,需要相关的应急信息传播。新闻媒体作为党的喉舌,进行协同治理义不容辞。疫情既是客观存在的“事实”,也是新闻建构的“故事”。除去一线的工作者与志愿者,大部分人浸泡在新闻报道的拟态环境中,感知到的是被建构的疫情,而疫情的建构有赖于新闻语篇的表达,修辞正是建构策略之一。在以亚里士多德为代表的古典修辞学中,修辞是关于“规劝”(persuasion)的艺术与学问,而在以肯尼斯·伯克为代表的新修辞学中,修辞是关乎“认同”的策略,事实上,“规劝”与“认同”虽有偏向但并无冲突,譬如本次疫情的报道中,古典修辞学的战争隐喻与新修辞学的对立认同便作为重要修辞策略互为补充。在疫情报道的新闻语篇中,二者兼具社会治理的逻辑。

以“社会治理”为修辞研究的切口,并非宣扬一种“控制论”,这里对“社会治理”采取宽泛的定义,即本研究有这样一个论证前提:若新闻话语能够在阐释与再阐释、建构与再建构中赋予集体、家国、民族以凝聚力的感召与意义,“在维护权力的合法性和统治秩序中扮演重要角色”[1],成为社会认同塑造与社会矛盾缓和的重要力量,便认为其具有社会治理的逻辑。

一、问题的提出与理论回顾:古典修辞学与新修辞学的勾连

(一)战争隐喻及其相关研究述评

古典修辞学中的隐喻批评是修辞批评与批判传播研究的主要方法之一。[2]亚里士多德将“隐喻(metaphor)”定义为“用一个表示某物的词借喻他物”[3],因而“隐喻”可以理解为一种认识理解事物的方式,即对一种事物的认知向另一种事物的迁移,通过已熟知的彼物来了解并不完全熟知的此物,在意义的转移与投射之间实现古典修辞学的说服与规劝功能。战争隐喻便是一种以战争话语来描述社会生活的修辞类型。如Lakof和Johnson在《我们赖以生存的隐喻》一书中抛出的第一个隐喻“ARGUMENT IS WAR”[4]便是将WAR(战争)的概念投射转移至ARGUMENT(争执)的理解之中。战争话语能够投射的社会领域是多重的,部分国内学者在对我国主要媒体的新闻文本研究中发现其涵盖了政治类、经济类、体育类、社会类及其他各领域。[5]

既有的战争隐喻相关文献主要集中于媒体报道的新闻语篇研究,相关主题包括体育赛事报道[6]、医患关系报道[2]、突发公共卫生事件报道[7]、重大灾难纪念报道[8]等。梳理相关文献,发现使用战争隐喻分析体育赛事报道语篇居多。对战争隐喻优点的解读多集中于该隐喻对修辞本身的意义,譬如提供对隐喻对象系统化的认知图式、凸显等。但既然新闻报道有建构拟态环境的功能,战争隐喻构筑的媒介环境对人们心理影响的相关研究尚有欠缺;此外,古典修辞学认为隐喻作为一种修辞策略暗含劝服功能,其中必然隐含的意识形态的相关研究也并不深入;而结合新闻报道的社会功能来看,战争隐喻所具有的劝服功能应当与新闻报道的社会功能具有调和性,这一主题在既有研究中也未见深入挖掘。总之,现有研究中战争隐喻的功能与新闻报道的功能没有实现较好的结合。而提到战争隐喻的弊端时,相关研究提到隐喻的片面性,但对作为隐喻原形的战争本身的残酷性和政治性剖析得不够充分。笔者结合认同修辞来阐述战争隐喻对社会心理的作用,将两种修辞方互为补充,来观照该类修辞的社会治理功能。

(二)认同修辞及其相关研究述评

伯克新修辞学中的认同修辞将“认同”作为话语的主要功能。肯尼斯·伯克并非否认古典修辞学宣称的“劝服”功能,而是把修辞所具有的规劝的目的性弱化了,事实上,“认同”也是指向“劝服”的,只不过是一种作用于无意识的机制。新修辞学弱化了语言和修辞进行信息传递的工具性,强调其在交流中的社会性。认同修辞包括三种策略,即“同情认同”(identification by sympathy)、“对立认同”(identification by antithesis)与“误同”(identification by inaccuracy)。其中“对立认同”指的是双方由于有共同反对的事物而结成同盟,认同的来源是共同的对立面;同情认同则是通过某种共鸣产生的认同,认同的来源是共同的情感经历、价值判断等;误同指的是意识中一种幻觉式的投射,将两个实体的属性不自觉地等同起来。[9]

国内外相关研究均涉及伯克新修辞理论在话语分析中的运用,但国内相关研究成果相对薄弱,且以演讲的认同修辞策略分析居多。演讲具有极强的说服色彩,国内的伯克新修辞学研究侧重演讲语篇,表明大多文献仍将修辞作为“劝服”的手段去研究,违背了伯克修辞认同理论提出的初衷与偏向。此外,国内相关研究几乎没有应用于新闻语篇的分析,事实上,伯克认为修辞是无所不在的社会符号,是语言的本质属性[10],更何况新闻报道在发挥社会功能时,语言符号的第二序列意义已无法做到完全的价值中立,在社会功能方面(尤其对主旋律的弘扬上)是有隐藏的“同一”指向的。由此我们可以发现,古典修辞学中的战争隐喻和新修辞学中的对立认同在“制造对立面”的方式上达成了修辞策略的内在一致性,只不过前者通常使用显性的文字符号直接标志出原始域,是显然的比喻,后者则是通过叙事过程中的对立逻辑来达到“同一”的目的,是隐藏的话术;另外,两种修辞都是通过分裂来达到一定程度的联合。无论手段与目的,二者都有一定的可调和性。

本研究认为认同修辞可以一定程度辅助与深化战争隐喻的内涵。基于此,拟将重大公共卫生事件中战争隐喻的具体呈现作为修辞分析的切入点与落脚点,通过认同修辞辅助战争隐喻,分析重大公共卫生事件中主流媒体新闻话语的修辞策略。本研究的问题是:重大公共卫生事件是如何经由新闻报道语篇的战争隐喻修辞建构与呈现的?此种呈现策略对现代化治理有什么意义?使用战争隐喻来实现特定事件的协同治理,其中的治理逻辑是什么?在凸显治理功能的同时是否有所遮蔽与隐藏?

二、研究对象与研究方法

(一)研究对象:2020年初国内重大公共卫生事件相关报道的新闻文本话语

笔者从新华社、澎湃新闻、新京报微信公众号中选取2020年初国内重大公共卫生事件相关报道的新闻文本作为研究对象,分析这些新闻文本的话语中隐喻修辞与认同修辞在建构疫情中的作用与影响。首先,选择新闻报道作为研究语料,是因为疫情隔离期间,新闻报道成为民众了解疫情的重要渠道,而且新闻语篇中的大量修辞运用为修辞分析提供了相对便捷的语料。其次,之所以选取上述三家媒体,是因为新华社是我国的国家通讯社,是最有代表性的传统党媒之一;澎湃新闻作为全媒体新闻资讯平台,呈现时政财经文化类等严肃新闻内容,是具有全国影响力的新主流媒体;《新京报》是影响力较大的都市报,虽属于地方媒体,却具有全国性的专业声誉。三家媒体分别代表了从中央到地方的主流宣传舆论阵地,具有较高的权威性和代表性,影响力较大,相关报道可以一定程度上反映新闻报道的导向性。而微信是全民性的社会化媒体代表之一,微信公众平台是媒体融合中各媒体不可缺少的新媒体矩阵之一,涵盖的使用对象年龄段覆盖范围也相对较广,故选取上述三家媒体的微信矩阵作为报道语篇的来源。

(二)研究方法及语料搜集

本研究采用话语研究的方法,以隐喻修辞中的战争隐喻为主,伯克新修辞学中的认同修辞为辅分析相关新闻语篇。战争的概念关乎生死存亡用以比喻新冠肺炎病毒的致命性有一定合理性,同时暗示解决疫情过程中人与疾病的对抗性、解决问题的巨大代价等;而在表现人与疫情对抗的话语中,隐含有“对立”的概念,因此也涉及认同修辞的理论概念。因此使用两种修辞理论分析相关语篇有一定理据。

以新华社、澎湃新闻、新京报微信公众号每日推送作为报道来源。将报道的时间节点设定在2020年1月20日(官方报道新冠肺炎有人传人的可能)到2020年4月8日(武汉解封);人工遴选文本,将含有“战争”相关表述的词句视为使用了战争隐喻,将含有战争隐喻词句的新闻视为涉及战争隐喻的报道;通过人工统计相关报道数量,得到的相关报道与占比情况如下:

表1 三家媒体微信公众号相关报道及占比情况

可见,涉及“战争隐喻”的报道占本次重大公共卫生事件相关语篇的比重较高。分析思路如下:第一,选择语料进行战争隐喻分析,解析重大公共卫生事件相关报道中的隐喻修辞;第二,对所选语料进行修辞认同分析,并结合语篇论述两种修辞之间的补充关系;第三,分析疫情中战争隐喻的社会治理功能,从该隐喻的实质着眼着重分析战争隐喻的凸显与遮蔽;最后,对战争隐喻的优点与值得商榷之处进行总结与反思。

三、战争隐喻:一种隐含社会治理可能性的认同建构策略

(一)作为语篇环境的战争隐喻

新闻报道的语篇环境作为“新冠”期间公众感知疫情风险等的重要媒介环境,相关报道中隐含的社会治理功能便尤为关键,战争隐喻便是具有社会治理可能性的报道手法之一。将战争隐喻作为疫情期间新闻语篇的修辞手法,是基于战争与疫情之间在结构、过程、各部分关系、相关概念等方面所具有的相似性。下面从相关语料中摘取较为典型的“战争隐喻”例子作为解读认同建构策略的语篇环境:

1.抗击非典那年钟南山67岁,今年84岁,17年的岁月在他青丝上留痕,秋霜似的白发笼在他的额头。想不到耄耋之年他还要与病毒交战!(《特稿|中国有个钟南山》,2020-03-01,澎湃新闻)

2.场馆关闭的消息不断传来之时,上海启动重大突发公共卫生事件一级响应机制,战鼓捶响。(《除夕至初六,上海战“疫”争分夺秒全纪录》,2020-01-31,澎湃新闻)

3.直到晚上八点多,他才回家给儿子做了一顿简单的年夜饭。那天,他的妻子冯海艳一直坚守在协和京山医院抗击疫情的一线,没有回家。(《这对穿着“情侣装”的夫妻,双双奔赴战疫一线》,2020-02-03,澎湃新闻)

4.一场“火神”驱赶瘟神的角斗战事正酣,2月2日,一座名为火神山的医院正式落成,战疫魔增添了新的利器,开辟出新的战场。(《“火神”战瘟神——火神山医院10天落成记》,2020-02-03,新华社)

5.悬壶入荆楚,白衣做战袍。面对未知的病毒,冲锋是义不容辞的选择。(《火线上的中流砥柱——献给奋战在抗疫一线的医务工作者》,2020-02-16,新华社)

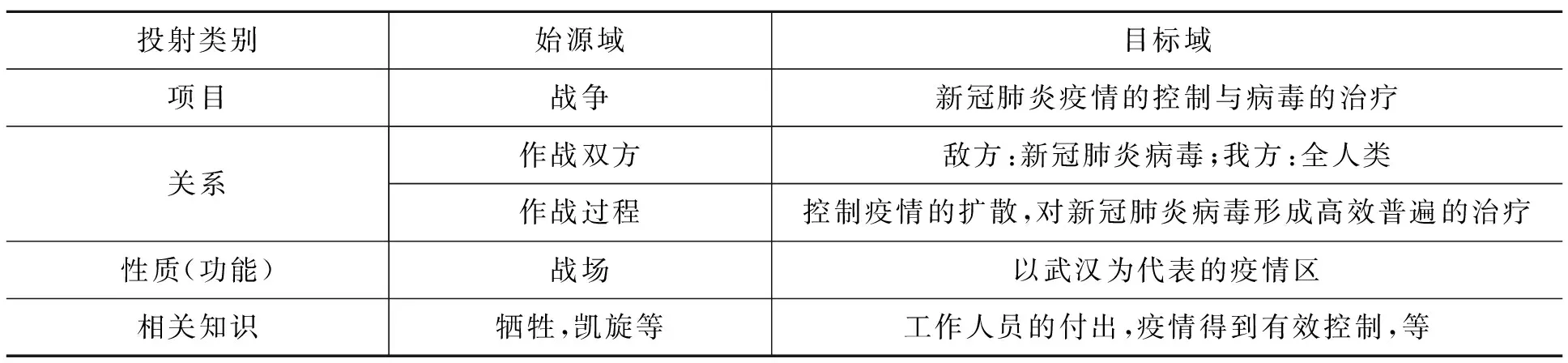

一个完整的隐喻构成通常由“始源域”和“目标域”两个部分组成,在相关报道的战争隐喻中,“源域”是人们熟知的同“战争”有关的概念范畴[11],“目标域”是同新冠肺炎疫情相关的概念范畴。Lakoff和Johnson将始源域对目标域的概念投射划分为四个方面,分别是始源域中项目的投射,各部分之间的关系的投射,各个部分的性质或者特征的投射,以及始源域的相关知识对目标域的投射。[12]

表2 战争隐喻中的概念投射

以隐喻的方式为疫情构建起一套与战争共用的概念系统,利用人们对战争话语的熟悉来解释当下的突发灾难,使人们在理解疫情时获得一种捷思。如生死攸关的激烈矛盾的爆发、发展与结束,二元对立的“他方”与“我方”,在一定场域中的对抗与冲突,都涉及死亡与幸存、少数人为了多数人的付出、全民投入,等等。相关报道的战争隐喻将大众置于虚拟的战时环境中,所谓“敌人”(新冠肺炎病毒)的对立面——易感的每个人就被赋予了战时联盟式的凝聚的力量。

“战争”式的对立要求民众团结一致,暂时放下内部矛盾,听从一个或少数中心的指挥,最大限度地集合和动员社会力量对抗某个目标,才能在与病毒的对抗中成为赢家存活下来。由此一来,战争隐喻对“万众一心”的团结有着引导与暗示作用,这恰与社会治理中有利于维稳的诉求与逻辑不谋而合。具体而言,笔者认为在新冠肺炎疫情的相关报道中,战争隐喻为公众认同“我方的努力”提供了语境。上文提到的“人与病毒的对立”是类比战时的敌我对立,对立面作为认知语境,是话语传播者所设置的。事实上,是新闻语篇为所谓的“对立面”提供了一种可能作为认知环境的假设,这种具有象征性的假设即为隐喻[13],这样的隐喻既积极作用于公众对疫情风险环节的快速认知,又引导了迎合社会治理诉求之一的情感倾向与可能的行为——团结一致。而对于本次疫情中社会应对的微观呈现而言,是衬托更是前提。

(二)战争隐喻中社会治理的认同基础

战争隐喻作为相关报道的修辞框架,是所谓“战时认同”的基础。伯克新修辞学中提到的三种认同策略分别是对立认同、同情认同和误同。由于“对立认同”是基于共同的对立面而结成的“同盟”[9],其修辞环境与战争隐喻不谋而合;同情认同是通过某种共鸣产生的认同。在战争隐喻中,认同的来源往往是共同经历的“战事”所带来的悲痛、惺惺相惜等情感与价值判断。误同指的是意识中幻觉式的投射[9],将战争隐喻中的某些本体和喻体的属性不自觉地等同起来。在战争隐喻构筑的语篇环境中,涉及几个隐喻要素的相关报道对三种认同策略有着不同程度的体现。

1.对立认同修辞:暗含社会信任的可能性

在涉及“作战双方”和“作战过程”的相关描述中,战争隐喻营造的“战时”环境,是含有“死亡”的暗示的。新冠肺炎病毒广泛的感染范围意味迅速而大面积扩散的死亡威胁,却尚无疫苗问世,如此一来,疫情蔓延的现实环境就与暗示“死亡”的战时语篇环境相契合。涉及医疗权威钟南山的相关新闻报道表示“耄耋之年他(钟南山)还要与病毒交战”[14],除此之外,“面对任何一场战役,心理防线不能垮,而提振士气,他(钟南山)更身体力行”[15]。这些新闻语篇中,疫情险峻如战役,病毒险恶如敌人,而钟南山挺身而出与之斗争;而提及一线医护人员时,说他们“悬壶入荆楚,白衣做战袍”[16],病毒已如敌军压境,悬壶济世的医护人员变身舍生忘死的白袍战士,何等悲壮;此外,用“战鼓锤响”[17]来描述地方当局防控疫情的开始,事实上在公众潜意识中植入了一种希望,那就是对“敌方必败我方必胜”的信念。病毒虽是全民的“敌人”,但不同报道中将“钟南山”“医护人员”“地方当局”等对象与“病毒”进行符号并置,并以“交战”“战役”等表示环境的词语连接二者,分别凸显两者的对立性与对抗性,也凸显疫情中不同的参与角色举足轻重的“抗疫”作用与地位。

通过这些话语,新闻报道给了受众这样的暗示:病毒如战时敌人夺走生命,国内不同的社会角色无差别地反对疫情,并以专家与权威等身份和力量与之对抗。这便奠定了“对立认同”的基础,即在与病毒的斗争中,不同岗位的人与普通大众同属“战时联盟”;不仅如此,许多人身先士卒,国士般的经世致用与奉献精神得以凸显。如此,一个个医疗权威、英勇作战的“战士”形象便脱胎于新闻语篇之中,而与“认同”相勾连的恰恰是公众的信任——在隐喻修辞中,对喻体的认同将投射到对本体的认同中;在认同修辞中,对修辞对象的认同便容易转化为对其的信任,而对专家、医疗人员、军警等主体的信任有助于民心的安定与稳定,这也是实现隐形社会治理的内在逻辑之一。

2.误同修辞:情绪的安抚剂

战争隐喻所构建的对立认同进一步激发大众的想象。如果说对立认同是基于对疫情与病毒给予战时敌人般的痛恨与厌恶,那么,当带有“权威”光环的钟南山形象、舍己为人的医护人员与军警等形象与战争中的“冲锋军”角色相叠合时,误同便产生了。疫情期间,大众渴望病毒被早日制服,渴望恢复安全而有序的日常生活,同时也渴望得到一种确定感与安抚。在战争隐喻构筑的“战场”“前线”等战争场所、“战斗”“交战”等战争行为、“战士”“战神”等战争身份之中,医疗权威对疫情的每一个判断都引导地方工作的开展(病毒潜伏期为14天,戴口罩能预防病毒等),每一次“辟谣”行为都使其更加有公信力,医护、军警人员的每一份付出都助力疫情向好。这极易让大众将对“真正的战争时期”统帅与战时冲锋军的崇敬与依赖感投射到“虚拟战争”中的各一线人员身上,把对战时主帅等的希望寄托延伸到他们身上,形成伯克所谓的误同。

而“火神山”“雷神山”医院的建立,使关于“火神”“雷神”战胜“瘟神”的神话被投射到疫情之中,当误同产生时,两座医院便是寄托民众祈福安康的“神灵”。诚然,民众之有所寄托未必能达到“心有所安”的效果,但误同所产生的“幻象”是民众情绪的安抚剂,一定程度上赋予了公众对战胜疾病的积极期待的情绪,有利于社会的稳定。

3.同情认同修辞:战争隐喻本体的祛魅

除此之外,新闻报道在对疫情的呈现中,不仅在对立认同中诉诸对战斗者的肯定与信赖,还同时交织对其“普通人”身份的认同修辞。如许多报道中特意强调一线工作人员的年龄,对他们年事已高的叙述不仅是对其奋战疫情一线之敬业与担当的反衬,同时还传递着“一线工作人员也是普通人”的信息,被拔高的“战神”形象在同情认同的修辞策略中被拉回到平民角色中。另外,新闻报道中还描写“年夜饭”“家中”等场景[18],以及“妻子”“丈夫”“儿女”等身份,稀松平常的日常生活与亲缘角色激起了大众的共鸣与恻隐,使大众产生了同情认同。若“冲锋者”不但能够指挥大局、陷阵杀敌,还能与百姓形成“共振”,那么来自民间的认同与爱戴便不言而喻。

(三)被建构的公共卫生事件

正是因为战争隐喻所形成的“敌我对立”语境,“对立认同”成为最为凸显的认同修辞策略,人与病毒的“对立”衬托了引导同情认同的话语,也成为误同的基础。可以说,疫情期间,网络上暂时达成的对一线工作人员、地方当局乃至社会整体治理的认同的共识是被媒体的修辞框架促成的。有了“战争”作为语境,才有了战无不胜、身先士卒、场上英勇场下亲民的有血有肉的“领袖”“英雄”“冲锋军”形象。此外,除了认知环境的构建,战争的残酷性还对上文中通过认同修辞构筑起来的各种人群形象和治理措施形成了重要的反衬效果。

通过战争隐喻的修辞框架,新闻语篇再现清晰而完整的新冠肺炎疫情图景,凸显疫情的残酷、破坏性乃至毁灭性,强调一线工作者们的牺牲与付出,也宣称疫情中精神领袖强大的引导作用。除了整体的“战争”环境所要求的“战时同盟”语境外,认同建构策略勾连的社会信任、情绪的安抚、对战争隐喻本体的祛魅等作用中均暗含着社会治理的可能性。当然,战争隐喻仅仅使受众聚焦于符合战争叙事的概念系统,相应地便不可避免地忽略疫情中不符合战争概念的其他面向。因此,战争隐喻建构了疫情,但准确说疫情是多种话语策略共同建构的结果,战争隐喻不具有唯一性,只不过它是其中较为突出的修辞策略。

四、“他者”与“我们”关系的政治化:战争隐喻功能的两个面向

(一)修辞功能分析:作为社会治理策略的“战时同盟”建构

隐喻修辞兼具凸显与遮蔽的效果,虽有报道语篇上的偏向,但在新冠肺炎疫情中呈现出社会治理的逻辑。

1.在“认同”中缓和的民间焦虑

新闻语篇中传递出的潜在认同树立了一个个人民信任爱戴的、能担当、敢冲锋的“战时冲锋军”形象,也“英雄化”整个疫情防控过程。伯克新修辞学规避了“劝服”的直接手段,转而进行认同感触发与引导的话术研究。新闻报道对一线工作人员正面形象、防控疫情的正面的报道是一种对高效社会治理的宣称,语篇并未对大众进行规劝,而是引导大众在认同中实现对“战时统帅”“冲锋军”等形象的肯定与追随。以钟南山的形象呈现为例,正是基于这样的“追随”,战争隐喻除了凸显钟南山在医疗领域的地位与抗击疫情的作用,还起到了战争时期作为精神领袖缓解民间焦虑的作用。民间的焦虑主要来自对病毒大范围扩散及致死情况的恐惧,归根结底是一种死亡焦虑,此种负面的情绪不利于社会稳定与社会健康,钟南山的领袖形象在精神上把全国人民(至少是大部分人民)团结在一起,树立一致的目标,且增强了人们战胜疫情的信心。

2.在“他者化”中弱化的内部矛盾

上述“战时同盟”的建构基于“他者化”疫情与病毒所形成的敌我对立阵营,而这恰恰能够起到弱化族群内部矛盾的作用,具体到本研究涉及的重大公共卫生事件而言,则是转移官民二元对立的认识。官民关系是一种历史性的关系,在以私有制为基础、剥削阶级占统治地位的社会历史形态中具有阶级的对抗性,[19]即便今天我国不再有阶级之别,处于社会历史中官民二元对立的认知依旧存在一定程度的残留。今天,所谓官民二元对立的矛盾折射出政治权力与公民权利二者力量的此消彼长。[20]部分学者将今天的官民矛盾类型概括为政府公共服务不到位,部分地方政府“与民争利”,迁怒型的社会矛盾问题[21],这些问题不同程度地出现在疫情期间,不仅会影响到疫情中公众对官方的认同,进而还影响治理效果。

“他者”(The Other)是相对于“自我”的哲学概念,指的是外在于自我的存在,且形成于二元对立的关系之中。[22]在战争隐喻提供的二元对立关系中,新冠肺炎病毒无疑成为了之于人的“他者”,在此基础上,共同体得以建立。在官民二元对立的集体记忆与社会现实下,面对共同的“他者”,或许能一定程度上化族群间的内部矛盾为“病毒与人”的外部矛盾。战争隐喻他者化病毒遵从的是认同建构的逻辑。首先,通过敌我阵营的对立将普通大众划分至“我们”的认知框架下,将病毒作为之于“我们”共同的异者;其次,这种二元对立的思维让处于“我们”阵营中的人们彼此深化认同,结为至少是战时联盟的共同体;最后,将“敌我”之间的差异与“我方”内的一致性逐渐放大,慢慢形成集体无意识。这是战争隐喻对“病毒”这一“他者”的制造与利用,基于“人”的认同被建构与强化,从而一定程度上起到缓和族群间矛盾的效果。当疫情的防控情况得到了广泛的认同与信任,官方通过民间的信任来稳定社会,作为一种社会认知烙印的官民二元对立便会得到一定程度的缓和。

但值得注意的是,战争隐喻作为一种修辞手法,其形成的语篇报道框架影响着社会大众,相应的治理逻辑却并不一定被完全准确地解码与使用。在全球视野中族群间、组群内的污名化与种族主义蔓延之时,国际上的“黄祸”论,与国内少部分存在的对疫情时期武汉人的“歧视”现象,就是错误地将“病毒”及“他者即恶”的意识形态[23]迁移至族群间与族群内部,形成了群体污名化与种族主义。虽如此,战争隐喻在国内的报道中,其社会治理逻辑与指向是值得肯定的。

(二)社会治理之外:被“认同”遮蔽的社会问题

1.“认同”的矫枉过正:“胜利”话语遮蔽“悲剧”实质

新冠肺炎疫情作为一场突发性疾病灾难,无论如何脱离不了灾难的“悲剧”属性。但战争隐喻引导人们以战争思维和战争框架去理解疫情,容易使人们错误地认为疫情的结局非胜即败。但对于胜败之外的其他事件结果呢,这个隐喻框架没有提供相应的认知选项。疫情平稳后,战争隐喻提供的认知框架便会放大恢复社会秩序之后的喜悦,但却遮蔽了疫情中经济生产的停摆、局部激化的社会矛盾、平凡大众的苦难。事实上,疫情只有结束,没有“胜败”可言,逐渐恢复的社会生产生活、痊愈的患者、未来被研发出来的病毒疫苗或许可以简单地归为“胜利”;但亏损甚至破产的企业及其领导和员工,被污名化的疫区人民,死去的一线工作者、志愿者以及普通因病致死者等,便被战争话语所排除在外了。

如果说战争隐喻的片面性导致社会问题的遮蔽是隐喻修辞共同的弊病,那么战争话语所凸显的方面也多少呈现出一些“认同”的矫枉过正。

2.“认同”的极端化:人类沙文主义再现

战争隐喻将病毒视为“敌方”,因而在对疫情及病毒的描述中使用“入侵-歼灭”的话语。但事实上病毒最后是通过人体直接或间接免疫的方式和人类达成“共存”的。这里并非否认病毒被消灭与扼杀的应然性,而是这种非此即彼的战争话语极易夸大“我方”的优越性,在作为“我方”的人们以一种生存之战的佼佼者的姿态被建构和传播后,在同其他物种的相处上就很容易陷入人类中心之中,使得自然伦理失衡。所谓“人类中心主义”是在人与自然关系议题中的一个概念,笔者认为在与病毒的关系上同样适用。

人类中心主义是一种价值观,由金炳华主编的《哲学大辞典》从三个方面对其进行阐释:其一,“人是宇宙的中心”的地球中心论;其二,“人是宇宙中一切事物的目的”的目的论;其三,“按照人类的价值观解释或评价宇宙间的所有事物”的价值论。[24]人类中心主义将人置于世界中心的地位,相应地将其他物置于从属地位,将人与自然的对立关系、人对自然的控制关系合理化,宣称且认同了人的地位,而遮蔽了物的本质(人类中心主义的哲学阈限)。而人类沙文主义则对非人物种的差别对待态度更甚,强式人类沙文主义甚至持有这样一种观点,即“价值和道德最终只与人有关,非人类存在物只有在能为人类的利益或目的服务时才拥有价值或成为限制人的行为的因素”[25]。这无疑是一种歧视的态度。事实上,追求与维护人的利益无可厚非,对人类社会的认同甚至有利于导向跨越民族与种族主义的团结,今天,面对病毒人们可以同仇敌忾,宣扬人类中心主义,维护人的生命与价值;但当与自然环境及自然环境中其他物发生利益冲突时,这种极端化的价值观导向的必然是生态的失衡。即便在面对病毒,与死亡对抗的时期,我们仍旧需要“一种好的信念和一种具有同情心的道德心理倾向”[26]。而战争隐喻恰恰遮蔽了这样一种“平衡”观念的必要性与重要性。

(三)战争隐喻指向一种政治化的思维架构

在新冠肺炎疫情的相关报道中,战争隐喻为认同修辞提供了特殊的语境,也为受众提供了类似战时的拟态环境。媒介形象呈现作为常规的新闻报道内容,成为笔者探究修辞作用的切口。在将新冠肺炎病毒“他者化”的敌我二元划分中,一线工作人员英勇、有担当、亲民的“战时领袖”“冲锋军”等形象经由战争隐喻的烘托,发挥了稳定社会的治理作用;除此之外,其中“认同”的治理逻辑也能够迁移至族群矛盾的缓和逻辑中。但新种族主义、社会认知失衡、人类沙文主义等问题也与战争隐喻的泛用有一定程度的勾连。

用战争相关的概念系统去理解社会生活,理解疫情中病毒与人的关系,是一种基于战争集体记忆的政治化思维。战争不曾缺席人类历史,就我国而言,以近代帝国主义列强入侵和第二次世界大战为代表的战争形成的对入侵者及战争本身的仇恨与恐惧,使得“敌人即恶魔”“战争即苦难”的认知成为集体无意识,既作用于受众,又作用于新闻工作者。如此,战争隐喻的报道结构为受众所广泛熟知与接受。同时,从修辞手法本身看,战争话语对事物的简单区分使简单的敌我二元对立框架形成一种捷思性。弗素在第一次世界大战对美国现代文学意识的影响研究中将其称作“现代的敌对习惯”(modem versus habit)[27],这种迅速区隔敌我阵营以获得己方的政治性认同的单一理解模式也更适合空间中的大众传播。这样就形成了语篇和受众思维习惯的互构:报道方式一定程度上形塑受众思维习惯,而思维习惯同样影响新闻语篇的表达。

五、总结与反思:关于战争隐喻的肯定与商榷

根据开篇关于“社会治理”意涵的规定,战争隐喻的治理逻辑来自二元对立语境中“他者”与“我们”的塑造。换言之,当社会需要前所未有的共同体认同与团结时,战争话语便可通过割裂的手段制造与唤醒认同,放大“他者”与“我们”的不可调和性,强调“我们”的利益一致性。战争隐喻通过“他者化”来实现病毒的政治化,唤醒社会大众对战争文化的集体记忆从而产生对疫情的快速认知。疾病中的战争隐喻有“疫情时期的特殊性”,作为治理话语发挥了缓解民间焦虑、社会矛盾以及通过“战时团结”与“战时联盟”暗示一定程度缓解种族矛盾的功能,应得到肯定。

但战争隐喻不是没有负面影响的,战争隐喻的实质就是将处于对立面的一方“他者化”,具体到重大突发公共卫生事件中,特定的国家、人群和“疾病”“病毒”等承载隐喻的本体都可能成为“他者”,所以战争隐喻在族群内与族群间弥散,有可能造成新种族主义和人类沙文主义的后果。斯图亚特·霍尔将解码方式划分为“优先阅读”“协商性解读”和“对抗性解读”,同一种修辞可能因为不同的解码方式而被无意误解或有意曲解,而相同的隐喻用来服务不同的修辞意图也未可知——譬如,战争隐喻构筑虚拟、临时的“战时联盟”来源于战争话语的敌我二元对立,即他者化某一方,从而实现“我方”的共识,而西方媒体上的“黄祸”论却是将病毒概念与新冠疫情最早的大规模暴发地中国进行“他者化”,从而在全球化过程中制造新种族主义。[28]另一方面,对新冠肺炎疫情的反思恰恰让人们认识到,病毒和人类一样都是自然界生物多样性的组成部分,人类并不能消灭病毒,反倒是必须学会和病毒共处;而战争隐喻把病毒他者化,有可能鼓动人类沙文主义,不利于人与自然共生的理念。另外,隐喻本身是一种强调某一面、遮蔽另一面的修辞手法,而即便是在凸显事件某一特性的时候也带有一定程度的夸大成分,因而也须警惕过度的战争隐喻带来的社会认知失衡与社会问题的忽视。作为拥有独立自主之人格的受众,须谨记事件是建构出来的,对新闻语篇的修辞保持敏感,关注“他者”与“我们”的共同遭遇,我们的认知空间便不会沦为他人观念的跑马场。

无法否认的是,在我国,战争隐喻并非重大公共事件所独有,官方文件、日常报道中也常有运用;此外,我国社会普遍使用的战争隐喻,可能更多是一种无意识的惯性使然。它并不完全是媒体主动性、系统性的建构与社会治理手段。不过可以肯定的是,这种思维惯性不但造成媒体报道的偏向,而且造成受众理解的偏向;而媒体对战争隐喻的惯性、无意识的使用并不妨碍媒体报道中的战争隐喻修辞在特定的事件中发挥社会治理功能或导致一定的负面影响。只要战争隐喻对于重大公共事件有特定的影响,作为“喉舌”的媒体就能够也应当下意识去运用好它。

伯克认为修辞具有符号性而非工具性,通过上文分析可发现,战争隐喻的基本功能是塑造语境,在这种对立的语境中诉诸认同,这一过程本身不具有态度倾向性。在国内的新闻语篇中,战争隐喻发挥的是社会治理的功效,但倘若服务于其他的修辞意图(如新种族主义),它的“制造认同”功能一样会发挥作用。但无论如何,这一修辞发挥作用的过程本身是有价值导向的——无论是亚里士多德所谓基于“劝服”的工具性,还是伯克所谓“认同”的符号性。笔者旨在发掘、分析并肯定这一隐喻在新冠肺炎疫情中的治理效用,分析过程中发现战争隐喻为认同提供了具象与有指向性的认知环境,而认同成为战争隐喻发挥社会功能的内在机制,因而,修辞服务于意图,在这一基础上,古典修辞学与新修辞学得以对话。