新冠肺炎疫情期间公众对中小学在线教学的认识情况分析

2021-01-05唐雪萍陈丽

唐雪萍 陈丽

【摘 要】

2020年上半年,为了切实保障学生在新冠肺炎疫情期间能够正常学习,教育部号召全国开展了史无前例的大规模中小学在线教学实践,引发了公众对在线教学的广泛讨论。本研究以2020年2月1日到2020年4月1日在线教学相关的新浪博客文本为分析对象,利用NVivo工具分析了教师、家长和其他主体(非教师、家长群体)三类人群对在线教学的态度与认知。研究结果表明,三类人群对在线教学效果均持质疑态度,但教师主体对在线教学的技术接受度提升,家长主体对教师的认可度增加。在中小学在线教学情境下,教与学再度整合的有效途径仍有待探索,尤其是学习支持服务的供给。新场景下教师之间、师生之间、教师与家长之间的交往关系都在发生变化,在线教学对观念的变革作用开始显现。因此,后疫情时代应借助疫情期间的实践经验,探索线上线下混合式教育资源供给,建立教师协同研修机制,深入形成家校合作育人新生态,通过体制机制的变革使疫情期间在线教学成果常态化留存并继续发展。

【关键词】 新冠肺炎疫情;在线教育;在线学习;在线教学;认知;态度;停课不停学;新浪博客;教育变革

【中图分类号】 G434 【文献标识码】 B 【文章编号】 1009-458x(2021)12-0053-10

一、研究背景

从2020年初开始,新冠肺炎疫情在全世界大范围扩散,使得工厂停工、学校停学。我国教育部发布了2020年春季学期延期开学的通知,并在2020年2月4日首次在文件中提出高校应结合线上教学资源进行在线教学,实现“停课不停教、停课不停学”。从2020年2月10日开始,全国各地在教育部的号召下逐步开展了中小学延期开学期间“停课不停学”的工作,由此社会各界都投入到这场史无前例的大规模在线教学实践中。

早在疫情之前,信息技术对人类生产生活各个方面的变革作用就已经有目共睹。信息技术对教育的赋能与变革也已成为社会的热切期待、学界的普遍共识(祝智庭, 等, 2014; 张忠华, 等, 2015; 陈丽, 2018),但相关探索主要停留在理论创新与局部实践中,缺乏大规模应用的实践经验。疫情期间,在线教学第一次以大规模实践的方式呈现在公众面前,引发了社会各界对在线教学的广泛讨论。

教育作为关系国计民生的大事,其变革的逐步推进离不开社会共识的达成。了解公众对在线教学实践的感性态度与理性认识,厘清技术推动教育变革中已经达成的共识和仍然存在的质疑,对于推动未来教育的发展具有重大意义。

因此,本研究通过分析新冠肺炎疫情期间在线教学相关的新浪博客文本,旨在总结在此次“停课不停学”期间中小学居家在线教学实践的得与失,把握教师、家长等不同主体对在线教学实践的共识情况,进而为后疫情时代如何利用信息技术促进教育提质增效提供参考。

二、研究设计

(一)数据来源与清理

本研究所选取的数据为2020年2月1日至2020年4月1日之间与“停课不停学”、在线教学等话题相关的新浪博客。新浪博客是国内知名的博客网站,其用户覆盖面广,用户讨论的话题紧跟时事热点,是一个值得分析的舆情资源库。本研究基于Python爬虫技术,以“网课”“云课堂”“网上学习”“网络学习”“网上辅导”“网上答疑”“网络授课”“网上授课”“网上教学”“网络教学”“在线学习”“在线教学”“在线授课”“在线课程”“MOOC”“SPOC”“慕课”“开放课程”“线上课程”“自主学习”“离校不离教”“停课不停学”“推迟开学”“延期开学”“居家学习”“在家待学”“直播课”“录课”“备课”“录播”“教师直播”为关键词,借助百度搜索引擎进行检索,共获取1,147篇博客。在所获取博客中,部分博客以宣传为主要目的,无法体现作者对于在线教学的观点(如工具使用教程、“停课不停学”政策原文转载、学习资源汇总博客、线上教学机构宣传博客等),将这部分内容清除后,进一步去掉重复博客,剩下博客430篇。研究者通过反复阅读博客文本,对博客的发帖主体进行推敲,发现其中一部分博客为教研团队、学校和地方行政部门的发帖,内容为疫情期间学科、学校或地区的教学安排,同样不涉及对在线教学的观点,剔除这部分博客之后,剩余博客327篇。研究者进一步通过博客中是否存在家庭生活、课堂教学相关的话语判断博客撰写者是否为教师或家长。对于撰写者同时担任家长和教师双重角色的博客,则通过博客内容的侧重点进行划分。如果博客大篇幅的内容强调教学工作,则划归到教师主体,反之则划归家长主体。通过阅读与分类,得到教师主体发布的博客143篇、家长主体发布的博客47篇,剩下137篇博客不具有明显的家长和教师的特点,则划归为其他主体。

研究发现,在其他主体的博客中只有少部分是发布者自己撰写的,大部分的博客主要是转载专家和其他媒体发布的内容。在停课不停学期间,不少专家通过讲座等方式向公众普及在线教学的理念和方式,一些专家在疫情前发布的文章也开始受到转发关注。同时,一些公众媒体和自媒体也发布了一些评论文章,而博客用户则直接转载了这类相关文章。因此,这些博客既不属于教师主体发帖,也不属于家长主体,被归类为其他主体。

最终,经过研究者编码与分析后,实际对文章内容有贡献的博客共计214篇,也就是有效文件214个。其中,教师博客104篇,家长博客32篇,其他主体博客78篇(如图1所示)。

(二)数据编码与分析

本研究主要采用的研究方法是内容分析法。内容分析法是一种基于定性研究的量化分析方法。它以定性的问题为逻辑起点,采用定量的方式进行分析处理,最终得出定性的结论(朱亮, 等, 2013)。在定性研究的过程中,研究者有时并不能一开始就把握编码节點之间的结构,应该先采取“投降”的态度,仔细阅读原始资料,再通过编码来寻找原始资料中的意义,建立编码和归档系统(陈向明, 2000)。NVivo是国际主流的定性编码软件之一,在NVivo中被编码的内容称为节点,节点有自由节点和树状节点两类。NVivo支持对原始资料进行内容分析,为研究者建立编码、厘清编码之间的联系提供帮助。因此,本研究采取NVivo软件进行自下而上的编码分析。

由于不同主体发布的博客文本内容存在明显差异,研究者首先将原始博客根据发布主体的不同分为教师、家长和其他三类。编码以句子为最小单位,选择有意义的一个或多个句子,提取其中原始资料中的本土概念进行第一轮编码。第一轮编码的节点都是自由节点,研究者对第一轮编码形成的自由节点进行筛选与合并后形成子节点。通过对子节点的梳理可以将公众对在线教学认识的子节点归属为态度与认知两大类,态度是指公众对在线教学的感性认识,认知是对在线教学的理性认识。最终,将各个主体下的子节点的内容汇总到态度与认知两个父节点中。

三、研究过程

(一)教师主体的博客分析

1. 教师主体态度:在适应中转变态度

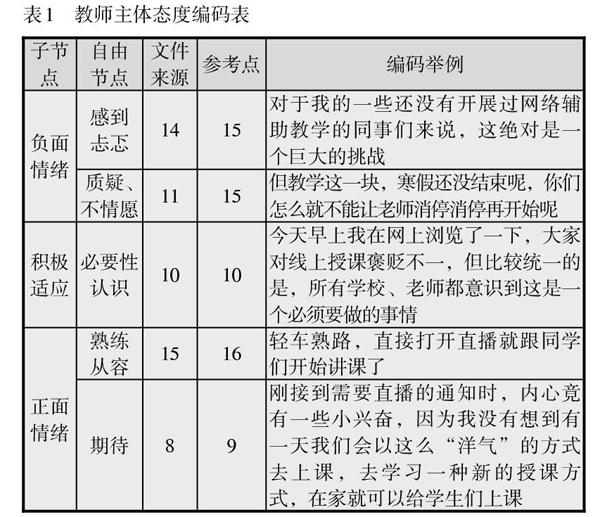

从教师主体的博客来看,教师对在线教学的态度随着“停课不停学”实践的展开而发生变化。从图1可知,49篇教师博客中有涉及态度的内容,共计形成编码节点83个。由表1可知,其中有30个节点被归纳为负面情绪,10个节点被归纳为积极适应,25个节点被归纳为正面情绪。

通过分析这30个负面情绪节点,发现教师的负面情绪主要来自对新事物的忐忑(15个节点)和对开展在线教学的不情愿、质疑(15个节点)。进一步分析后发现,教师对于在线教学新形式的忐忑主要出于对未知事物的本能恐惧,因为在这部分节点中多次出现诸如“第一次”“刚开始”等词,表明这类情绪主要是出现在“停课不停学”开始的初始阶段。而教师对开展在线教学的不情愿也主要体现为对部分地区提前开学的不理解,觉得“寒假还没结束”就提前上学很“折腾”“忙乎”“累”,据此同样也可以推测出这些情绪是出现在“停课不停学”初期。

尽管教师一开始对在线教学有负面情绪,但也认识到了开展在线教学的必然性,进而表现出“积极适应”的态度。在10篇教师博客中提到了疫情期间开展在线教学的必然性,认为这是疫情期间保障学生正常学习节奏的重要方式,也是技术发展的必然趋势。

通过分析25个正面情绪的节点,发现教师关于在线教学的正面情绪主要来自适应在线教学后的熟练从容(16个节点)和对在线教学新情境的期待(9个节点)。一方面,对新事物的好奇与期待情绪同样存在于教师群体中,是正面情绪的来源之一。另一方面,在开展实践后,教师们通过不断总结经验技术使用变得熟练,因而更加自信从容。有教师说:“昨天是我第三次进行英语直播。比起第一次直播,少了些许紧张,多了几分从容。”

可以看出,教师主体对于在线教学的态度在不断适应新环境的过程中发生转变。从一开始对在线教学的质疑、不情愿、好奇到积极适应后的熟练、从容,教师主体对于技术的接受程度明显提高。但值得注意的是教师主体态度的转变并非来自对在线教学的教学效果的认可,而是来自于掌握技术后的自信,这可以从侧面反映出教师对在线教学的效果仍然存疑。

2. 教师主体认知:在实践中更新认识

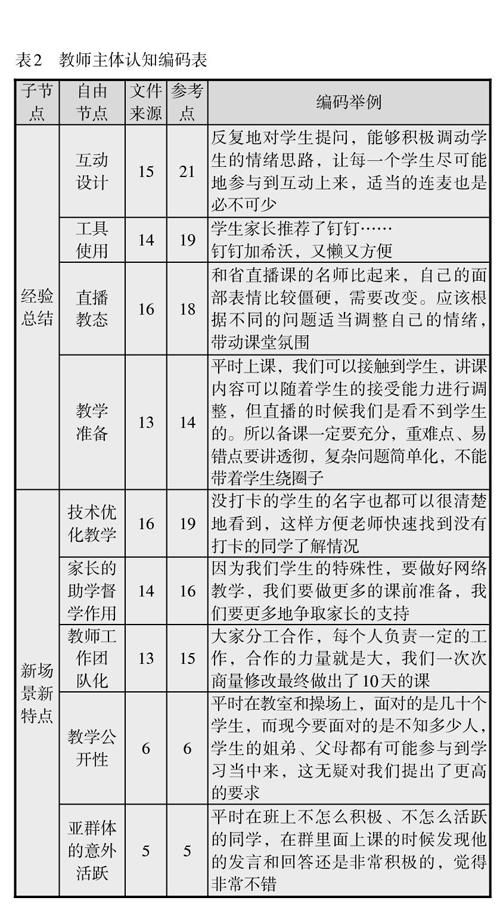

在认知方面,教师们在参与在线教学的过程中不断深化对在线情境下教学实践的认识,由图1可知一共有80篇教师博客中有涉及认知的内容,共计形成编码节点143个。由表2可知,其中有72个节点被归纳为教学经验总结,61个节点被归纳为对新场景、新特点的认识。

在线上教学实践中,教师总结出了一系列在线教学经验,涵盖互动设计、工具使用、直播教态、教学准备四个方面,各有21、19、18和14个编码节点(如表2所示)。鉴于远程教学师生分离的本质特征,线上教学需要教师更细致地开展教學准备工作,设计有效互动环节,把握好课堂教学节奏。除此之外,工具的使用也是教师们比较关注的话题,因为在线教学的开展非常依赖技术环境。可能是因为疫情期间的在线教学多以直播教学的形式开展,教师主体也积累了较多直播教学教态方面的经验(例如“直播时尽可能做到一直面带微笑!直播时语言需更加流畅,减少停顿”)。

在在线教学的新场景新特点方面,本研究提炼出教师主体在实践中的五大特点:技术提高教学效率、家长的督学促学作用、教师工作团队化、教学的公开性和亚群体的意外活跃,各有19、16、15、6和5个编码节点(如表2所示)。通过疫情期间的在线教学,教师们感受到了技术的便捷,有16篇博客(19个编码节点)中均提及了技术对事务性教学工作效率的优化,例如“借助‘家校本’布置作业大大提高了作业的批改和统计效率,节省了时间,提高了工作效率”。在居家学习过程中,教师们也充分关注到家长在孩子学习中扮演的重要角色,在教师的发帖中也普遍体现出教师对家长角色职能的期望,希望家长在在线教学中承担起辅助和监督的职能。例如,“停课不停学也需要家长的协助,共同帮助学生学习,让孩子们度过一个充实而有意义的假期”。教师工作的团队化是指在疫情期间教师更倾向于合作开展教学,虽然他们合作的方式并不相同,有的是集体备课,有的一位老师直播、其他教师助教。在师生与生生关系方面,有6篇教师博客中提到了之前很少被意识到的在线教学的公开性,即师生之间的交往互动过程被全方位地暴露在公众面前,给教师们带来了一定的压力。例如“上课气氛过于拘谨,怕自己说错话,这有可能也是来源于家长一同听课的压力”。除此之外,有5篇教师博客中提到,在网络学习环境中一些以前在面授课堂中不够活跃的学生变得活跃起来。例如“个别在学习上不是很主动的孩子,网上教学中表现了很积极的学习状态”,这是在线教学交互区别于面授教学的一个互动新特点,在本研究中称为“亚群体的意外活跃”。

可以看出,在在线教学情境下,原本线下教学中就已经存在的不足可能会进一步凸显,尤其是在教学准备、互动设计、教态等方面。在线上教学中,学生的自主选择权被天然地放大,“满堂灌”的教学方式再也难以为继。如何让学生更充分地参与到教学活动中,如何更好地发挥学生学习的主体性,成为在线教学必须思考的问题。此外,在在线教学环境中,随着师生之间时空距离的变化,教师之间、教师与家长之间、师生之间、生生之间的交往关系都在发生变化,主要体现为教师所感知到的教师工作的团队性、家长的督学促学作用,教学的公开性和亚群体的意外活跃,而这种新场景下的新型关系特点对于教育教学的开展产生怎样的影响还有待进一步探索。

(二)家长主体的博客分析

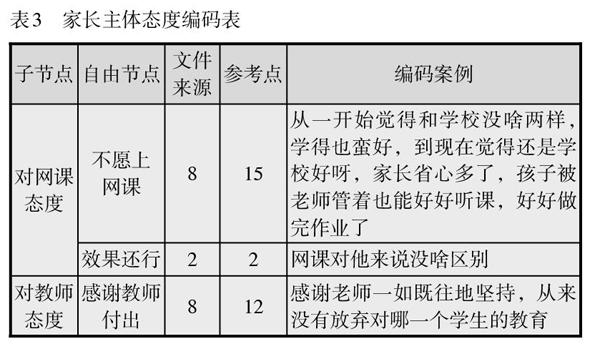

1. 家长主体态度:认同教师付出但不认可网课效果

如表3所示,在态度方面,在家长主体的博客中主要提及了对网课的态度(17个编码节点)和对教师的态度(12个编码节点)。整体而言,家长对在线教学的态度以质疑为主,10篇博客中只有2篇认为在线教学的效果差强人意。但在对教师的态度方面,家长普遍感受到了教师在校面对学生的不易,也感受到教师在“停课不停学”期间的辛苦付出,因此家长群体对老师的态度出奇地一致,主要是对教师的感谢,例如“感恩所有在一线教学的老师们,辛苦了,向你们致敬”。

可以看出,家长主体虽然不认同“网课”的实际效果,但是对疫情期间教师的辛勤付出是认同且感激的。疫情期间,教学育人的责任被重新划分,居家学习作为纽带联结起了家长和教师。当家长更多地参与到教学过程中时也就能够对教师的教学工作多一分理解,而家长与教师之间沟通渠道的建立,理解共识的达成,一方面昭示了新场景下家长与教师关系新特点的产生,另一方面也为疫情之后家校合作的进一步开展奠定了基础。

2. 家长主体认知:深谙居家在线学习的利与弊

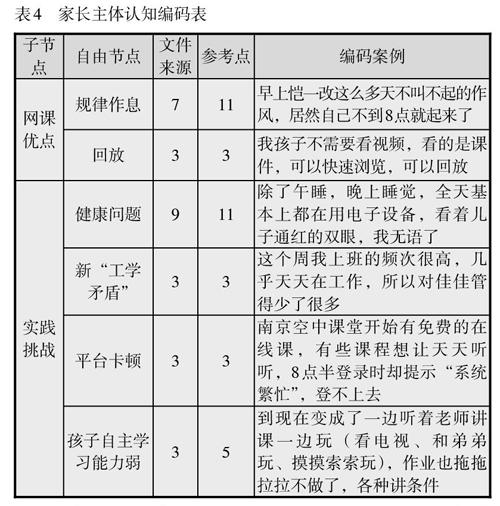

在认知方面,家长们作为居家在线学习的亲历者,对网课的优缺点和实践中存在的具体问题都有深切的感悟。从图1可知一共有29篇家长博客中有涉及认知的内容,共计形成编码节点57个。由表4可知,其中有14个节点被归纳为网课的优点,25个节点被归纳为在线教学的实践挑战。

7篇家长博客中提到家长感受到的网课最大优势是让孩子的居家生活更有规律,一改懒散的假期生活作息。除此之外,视频方便回看是家长们提及的第二大优势。但也有家长提到,虽然视频可以回看,但是孩子并不会花额外的时间去看,例如“视频可以反复看算不算一个呢,可是佳佳从来就只看一遍”。

在线教学的实践挑战方面,家长主体诟病最多的就是过多接触电子屏幕对孩子的视力造成的不良影响,有9篇家长博客中都提到了对孩子健康问题的担忧。其次是平台卡顿问题、新“工学矛盾”(疫情后期需要上班的家长难以兼顾工作与孩子的督学促学任务)和孩子自主学习能力弱的问题。

可以看出,从家长主体的角度出发,在线教学之利主要来自在线教学可作为疫情特殊时期的一种替代方式,帮助孩子规律作息。而弊则来自实践中的种种问题,既有平台卡顿、健康担忧等客观桎梏,也有新“工学矛盾”、孩子自主学习能力弱等主观因素。相较之下,甚至弊大于利。可见,虽然在疫情特殊时期,居家在线学习是保证正常教学秩序的必由之路。但是在疫情之后,在线学习如何规避已有问题并成为学校教学的有益补充仍是值得探索的问题。

(三)其他主体博客分析

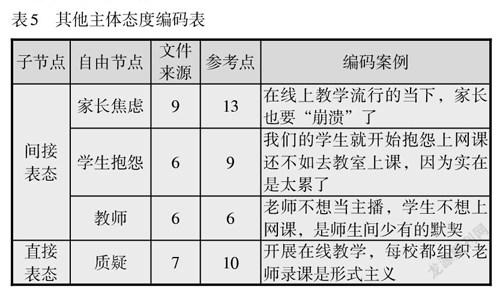

1. 其他主体态度:负面情绪为主

从其他主体的博客来看,其他主体较少直接表达对在线教学实践的态度。主要通过当事人的态度来间接表态。从图1可知一共有20篇其他主体博客中有涉及态度的内容,共计形成编码节点38个。由表5可知,其中有28个节点被归纳为间接表态,10个节点被归纳为直接表态。

进一步分析发现,在其他主体笔下,教师、学生、家长普遍对在线教学持负面态度,各有13、9、6个编码节点。缺乏社会性互动、感到没意思、更想回学校上课是博客中反映的、学生抱怨的主要内容,例如“绝对没学校效果好,前三天可能新鲜点,三天之后,哼哼,或者我三天都多说了”。在反映家长态度方面,孩子居家学习确实给家长增添了额外的督学促学任务,所以家长普遍对网课表示出不情愿的态度,这与家长主体自身的博客内容所体现出来的态度是一致的。但是,在其他主体的博客内容中更多体现出来的是教师群体的被迫与无奈,与教师主体自身博客中體现出来的积极适应存在一定的差异,例如“有位教师,深感‘上网课的尴尬’,感慨:‘明明是老师,非要逼着人去做主播。我只想做一个普普通通的人,心累’”。

从其他主体直接表态的10个编码节点来看,其他主体对以网课为主要形式的在线教学持强烈的质疑态度,质疑网课的实际效果和开展网课的必要性,认为疫情期间的在线教学有形式主义之嫌。

可以看出,无论是直接表态还是间接表态,其他主体对疫情期间的在线教学实践都持负面态度。这可能是因为,疫情期间的在线教学开展过于匆忙,师生都把线下教与学方式照搬到线上,教师没有做好应对多元挑战的准备,学生也没有发展起相适应的自主学习能力,效果难免欠佳。再加上社会上积蓄已久的教育焦虑与不满,疫情期间的在线教学一时之间成为众矢之的,受到大家的广泛质疑。

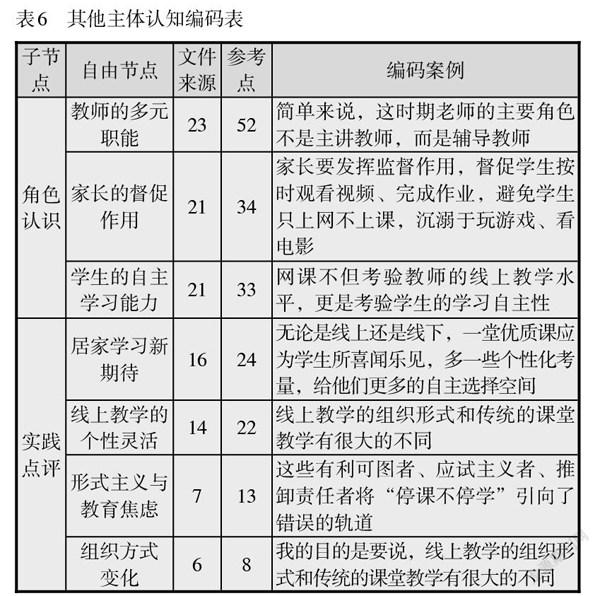

2. 其他主体认知:从第三方角度展开讨论

在认知方面,由于其他主体并不是直接当事人,所以他们对在线教学的认知能够不限于日常琐碎,而是从第三方的视角来讨论和认识在线教学。从图1可知一共有69篇其他主体发布的博客中有涉及认知的内容,共计形成编码节点186个。由表5可知,其中有119个节点被归纳为对在线教学中的角色的认识,69个节点被归纳为本次疫情期间对在线教学的实践总结。

在角色认识方面,其他主体概括了在线教学中的教师、家长和学生三类角色的特点,各有52、34和33个编码节点(如表6所示)。其他主体认为,与传统中小学教师相比,在线教师的职能更加多元,包含学习资源的整合、个性化学习反馈、学习动力的激发与维护以及特殊时期的情感关怀等不同维度。在家长角色的认识上,其他主体普遍承认家长在居家学习督学促学方面的重要作用,例如“家长要克服焦虑情绪,配合学校管理教育好孩子”。因为其他主体也意识到,在面向未成年人的教育中家长确实肩负着不可推卸的责任,这与成人在线教育中的情况有着根本性的不同,例如“孩子的教育首先是家长的责任,然后才是学校的事情”。在对学生主体的认识方面,其他主体认为在线教学提高了对学生的要求,非常考验学生的自主学习能力,低年级学生不适合以在线的方式展开教学。

在实践点评方面,从其他主体发布的博客中,可以提炼出居家学习新期待、线上教学的个性灵活特征、形式主义与教育焦虑和组织方式的变化四个要点,各有24、22、13和8个编码点(如表6所示)。其他主体从 “停课不停学”政策的解读出发,指出他们对于居家学习的期待是利用疫情这一特殊的时期,培养学生自主学习习惯、提高核心素养、塑造健全人格。但是在实际开展过程中,却涌现出形式主义和刻意制造教育焦虑的问题,例如强制打卡、提前开学等。同时,其他主体也总结出在线教学具有灵活个性的特点,与传统教室教学强调规范统一的特点截然不同。

可以看出,其他主体从第三方的视角出发,对于本次在线教学实践有着更加宏观整体的认识。线上学习更加个性、灵活、开放,对教师、学生乃至家长都提出了更高的要求,本质上是与原来的学校教学完全不同的一种教学形态。在线教学在底层逻辑上就更加注重学生的自我选择与自我实现,鼓励学生在丰富的线上教学资源中自主寻径意会,建构独特的发展路径。在线教学情境中,学生被天然地赋权,线上教学的组织方式也应发生相应转变。如果全在线的教学新场景中仍然新瓶装旧酒,沿用传统线下教学的教学观念与组织方式,难免有形式主义之嫌。

四、结论与讨论

(一)态度

1. 技术接受度提升

通过这次大规模的线上教学实践,公众都较为深入地参与到在线教学中,为在线教学的开展打下了广泛的社会基础。教师主体直面在线教学的潜在优势和固有局限,为后疫情时代线上线下教学空间的融合奠定了基础。从教师主体的发帖可以看出,作为开展在线教学的排头兵,教师们虽然一开始对在线教学有着各种质疑、对于学习新技术有极大抗拒。但是为了“停课不停学”期间的教育教学工作的稳步开展,大部分教师凭着认真积极的态度不断学习、不断反思,在技术使用和在线教学设计方面都取得了较大的进步(沈宏兴, 等, 2020)。

在不斷适应技术使用的过程中,教师们也从自己的工作内容变化中发现了在线教学的优点和缺点,加深了对在线教学的理解,如教学的公开性、技术提高教学效率和亚群体的意外活跃等。同时,教师间的团队合作经历也为后疫情时代教师协同工作的进一步开展积累了经验。总之,通过这次疫情期间的大规模实践,教师对在线教学的态度从一开始的质疑和抗拒,变为适应甚至期待;教师们对在线教学的认知从不了解且好奇,转变为辩证地认识,扫清了在技术变革教育的过程中存在的潜在观念障碍。

2. 实践效果饱受质疑

从研究结果来看,不管是教师主体、家长主体还是其他主体,都对在线教学的效果持质疑态度。公众普遍认为,在线情境下师生分离,教师难以对学生的学习情况进行有效监管,而中小学生普遍自制力较弱,因此居家学习的效果远不如在校线下学习。疫情期间的居家在线学习迫使家长承担了更多的督学任务,让家长得以近距离地观察学生的学习状态。家长对学生学习状态的不满、对额外督学任务的抗拒,进一步催生了家长对在线教学效果的质疑。

值得反思的是,在线教学的效果是不是真的无法与面对面教学相提并论?从20世纪末开始,研究者针对面对面学习和在线学习的效果差异开展了大量研究,元分析研究结果表明,只要在线教学的设计和实施过程合理,在线教学与面对面学习之间的结果并无显著差异(Russell,1999; Abdous, & Yoshimura, 2010; Fendler, Ruff, & Shrikhande, 2018)。“无显著差异”数据库(The No Significant Difference Database)(https://detaresearch.org/research-support/no-significant-difference/)收录了国际上对于课堂教学和在线学习的210项对比研究。其中141项研究结果为“没有显著差异”,51项研究结果为在线教学效果更佳,说明在线教学能够达到与面对面学习相当甚至更好的效果。

目前公众质疑线上学习的效果时,多是将疫情期间的居家学习与疫情之前的教室学习相对比。但疫情期间开展的居家线上教学,以一种贴近日常参照物的方式匆忙上马,将线下课堂以直播的形式直接搬到线上,没有贴合在线教学的实践规律,效果难免难以让人满意。

(二)认知

1. 新场景下的教与学整合

通过对三类主体态度与认知的分析可以看出,在这次在线教学实践中,以直播或录播为主要方式的“网课”是公众心目中在线教学的主要形态。在本研究中,教师主体总结出的在线教学经验多是与直播教学相关,包括直播教态、直播工具使用等;家长主体在提到在线教学时也多是质疑“网课”的学习效果。但在线教学并不只有网络直播课、录播课这一类形式(吴怡君, 等, 2021),缺乏学习支持服务的直播课、录播课本身甚至只是一种学习资源。学习支持服务的完善与否,对在线教学的成效有着非常重要的影响(张成龙, 等, 2017)。

远程教育时空分离的本质特征带来了时空灵活的优势,也带来了教学活动开展的局限性,在线教学成功的关键就是要在时空分离的条件下重整教与学。成人高等远程教育多年的实践经验表明,成功的在线教学必须通过精心的教学设计与材料开发、高效的学习支持服务两个环节来实现教与学的再度重整(李爽, 2020)。这两个环节的高效完成离不开教师、设计者、开发者、学习支持服务者等人员的密切协作。从远程教育的专业视角来看,此次疫情在线教学期间教师和家长自发地分担了两个不同环节的任务。其中,教师主要承担了教学设计与材料开发的职能,家长主要承担了学习支持服务的职能。鉴于在线教师职能的多元与任务的烦琐,教师在承担教学设计与材料开发的过程中,自然而然地出现了团队化工作的倾向,这一点在教师主体和其他主体的认知中均有体现。同时,在其他主体和教师主体的认知中,家长理所应当地成了督学、促学等非学术性学习支持服务的提供者。而家长主体由于并非专业的在线学习支持服务人员,且还有自身工作任务,所以在承担督学、促学等以往不需要承担的任务时难免感到力不从心,无暇兼顾。

因此,中小学居家学习中学习支持服务体系仍然有待完善。在已有的远程在线教学的实践中积累了大量的成人远程教学支持服务经验,但是这些经验还没有被整合到中小学的实践中。中小学作为一种特殊的远程教学场域,亟须理论与实践创新,进而带动中小学学习支持服务模式的创新。

2. 新场景下的交往关系

在共享开放的网络情境下,无论是教师之间、师生之间还是教师与家长之间的交往关系都在发生变化。作为教学活动当事人的教师主体,对此有着深刻的体会。从对教师主体认知的分析出发,教师工作的团队化、教学空间的公开性、亚群体的意外活跃和家长的督学促学职能都是教学关系转变的重要体现。

在线教学时空分离带来了师生之间教、学、情的不同步,从而带来了教师职能的分化。鉴于在线教师任务的多元化与复杂化,疫情期间教师主体多以团队协作的方式开展教学工作,甚至大胆设想出了新的团队工作模式,如辅导教师与讲课教师的分工等。这种教师之间互动关系的变化体现出在线教学新场景对教师文化、教学形式和教师角色的重塑(石艳, 2020)。但“停课不停学”所带来的变化是暂时的,这种转变是否能够在疫情后持续存留,仍然需要相应的体制机制引领,也是后疫情时代仍然需要进一步思考和探索的问题。

互联网空间向来以自由开放著称,自由开放可以意味着公开,也可以意味着不在场。不在场的自由给了学生不被注视的安全感,于是一些平时比较腼腆的学生在在线课堂上也会变得活跃起来,这给教师了解学生发展动向提供了新的窗口。但同时,教学空间的开放也使得原本属于教师和学生的活动空间被展示在更多人面前,引发了师生互动关系的新变化,让教师产生被注视、被曝光的紧迫感。

尤其值得关注的是教师与家长之间的互动关系。长期以来,家校合作一直是教育界的共识,但是在实践中却往往流于形式(赵福江, 2008)。疫情期间,家长与教师之间广泛建立起了沟通的技术渠道,为家校合作的进一步展开奠定了现实基础。在居家学习过程中,原本发生在学校的教学过程转移到家庭内部,迫使家长主动参与到学生的学习过程中,承担起督学和促学的职能。一方面,这促使家长意识到自身和学校在孩子成长成才路上的现实责任分配,主动寻求与教师的沟通以促进孩子的学习。另一方面,这也促使家长能够更加理解与认可教师的付出,建立起了家校合作的情感基础。

3. 新场景下的变革潜力

从三类主体对在线教学的认知来看,在线教学的变革潜力已经开始显现。一方面,技术在教育教学中的应用可以提升事务性工作的效率,如签到、作业收发与批改、资源获取与推送等,将师生从烦琐的重复性工作中解放出来。但技术对教育教学的本质影响并不仅仅是技术应用于教育教学过程中,而是技术对理念、思想和观点的深刻荡涤(李芒, 2007)。在这次实践中,在线教学灵活个性的价值取向已经被公众广泛觉知,为我国教育体系的发展提供了新的思路。

面对开放、灵活、自由的網络学习环境,学生的自主选择权被天然地赋能,兴趣、自我约束等非智力因素成为影响学生学习状态的重要因素,“以学生为主体”的教学理念原本就根植于在线教学的技术起源之中,并在本次实践中得到了清晰的体认。教师主体认识到有效的互动设计、充分的教学准备、良好的直播教态对在线教学的重要性,本质上是更加重视学生的主体地位,教学设计中要充分考虑学生的感受,促进学生深度参与教学活动。从督学促学的烦琐工作中,家长主体意识到培养学生自主学习能力的重要性。其他主体进一步从第三方的角度出发归纳出在线教学灵活开放、尊重学生的个性的特点。

在强调标准化、步调一致的学校教学体系中,人的自主选择性总是不得不屈从于繁复臃肿的教育行政管理体系。随着社会经济文化的不断发展,人的自主性、能动性、创新性价值凸显,人们对教育的美好期待也愈加多样化、个性化。在线教育作为远程教学的一种,本质上具有选择性、实践性、社会性和创新性(李芒, 等, 2003),为教育体系向灵活个性的方向转变注入了新的思想活力。

五、建议与展望

从技术哲学的视角出发,技术对社会的改变不仅体现为对人类生产生活直接过程的改变,更是对社会生活关系及其产生的文化表现的改变。疫情这一紧急公共事件将全社会都深度卷入了在线教学实践中,基本扫清了潜藏的技术障碍。但互联网技术对于教育的影响并不是仅仅体现在技术使用所带来的便携中,而在于背后开放、自主、灵活、联通的互联网精神对于传统教育观念的冲击。这种冲击进一步体现在社会关系与文化表现中,最终推动教育组织体系变革。

通过前文的分析与讨论,我们不难发现,通过疫情期间的在线学习教师、家长和其他主体对于教育的认识背后都有新观念、新思想的萌发。但这些新观念、新思想的常态化在教育体系的留存需要制度性的支持(陈丽, 2018)。

(一)探索混合式教育资源供给体系

疫情将在线学习送入了千家万户,教师、学生和家长都掌握了线上教学的相关操作技能,为后疫情时代在线教学融入学校教学体系奠定了技术基础。其中,教师主体在疫情期间也积累了在线教学经验,甚至出现了一些优秀的中小学在线教学创新案例(吴怡君, 等, 2021),为线上线下混合式教学的开展积累了经验。此外,在线教学的特征在于灵活个性,注重学生的自主选择,具有明显的消费驱动特征。以此为思路,可以利用线上空间补充原有线下教学供给,为学习者提供更多可选择的教育资源,充分释放教师的教学才能和学生的自主学习动能。

因此,后疫情时代不妨利用疫情期间所搭建的经验基础与共识基础,丰富线上教育资源与服务的供给,探索消费驱动的中小学混合式教育资源供给体系的形成。例如,学校或教育行政部门可以鼓励在在线教学方面确有所长、乐于实践的老师们开设网络选修课。学生可根据自身的兴趣与薄弱点进行选修,根据学生的选修情况(如修课人数、视频观看率等)给予教师一定的资金支持。

(二)建立教师协作研修新机制

根据前文的分析,教师主体在本次疫情中对技术使用的态度转变最为明显,实践经验积累也最为丰富,具体包括互动设计、教学准备、直播教态等各个方面。但这种零碎的经验积累尚属于教师的个人智慧,没有归纳整理成为体系化、专门化的经验。除此之外,教师主体在疫情期间已经感受到在线教学中教师团队化的优势,教师协同研修苗头初现。

因此,后疫情时代可以抓住这两点机遇,推动建立教师协作研究新机制,形成教师研修共同体。一方面共同探讨教师们在疫情期间产生的困惑,梳理、总结并推广已有的成功经验;另一方面也可以借助网络,形成良性互动的线上教师社群,展开更广范围内的教师协作研修,以问题提出与探讨的方式持续不断地总结新经验,助力教师专业能力发展。

(三)形成家校合作育人新生态

基于居家学习期间的学习观察和教养实践,家长和教师之间形成了认同与理解的情感联结,也构建起了连接的渠道,为后疫情时代家校合作的优化打通了技术壁垒(胡小勇, 等, 2020)。但疫情期间形成的往往是教师与家长个人之间的联系,学校与家长群体的合作与对话机制尚未形成。如何让家长群体深度参与到学校决策中,同时也让学校教育理念渗入到家庭生活中,推进形成家校合作育人的教育新生态,成为值得探索的方向。长期以来,在学校教育教学领域,家校合作往往停留在让家长配合学校的行动、听从学校和教师的建议上(赵福江, 2008)。但疫情期间的在线教学让教师和家长都更明确了自身的教育责任,家长与教师必须相互支持、有机协作才能帮助学生更好地成长。

因此,后疫情时代学校应借助疫情期间建立起的家校合作情感联络与技术基础,进一步促进家校合作的常态化。在日常的教育教学工作中做到与家长分享、互动的无缝连接,强化家校协同的观念意识,建立起长效的协同机制。

[参考文献]

陈丽. 2018. 教育信息化2.0:互联网促进教育变革的趋势与方向[J].中国远程教育(9):6-8.

陈向明. 2000. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京:教育科学出版社

胡小勇,林梓柔,梁家琦. 2020. 疫情下的在线教学,家校协同准备好了吗?[J]. 现代远距离教育(3):3-8.

李芒. 2007. 论信息技术的教学价值[J]. 电化教育研究(8):5-8.

李芒,陈丽,吴甡. 2003. 对远程教育的现代教学理论问题的认识[J]. 电化教育研究(4):46-50.

李爽. 2020. 在线教学的教与学整合[J]. 新课程评论(Z1):16-23.

沈宏興,郝大魁,江婧婧. 2020. “停课不停学”时期在线教学实践与疫后在线教学改革的思考——以上海交通大学为例[J]. 现代教育技术,30(5):11-18.

石艳. 2020. “停课不停学”期间教师能动性的表征与延续[J]. 教育发展研究,40(8):38-44.

吴怡君,陈丽. 2021. 疫情期间我国中小学在线教学模式与创新特征研究——基于教学交互视角的挖掘与分析[J]. 中国远程教育(2):17-26,76-77.

张成龙,李丽娇. 2017. 论基于MOOC的混合式教学中的学习支持服务[J]. 中国远程教育(2):66-71.

赵福江. 2008. 中小学家校合作的现状及其对策[J]. 教育理论与实践(6):58-61.

张忠华,周萍. 2015. “互联网+”背景下的教育变革[J]. 教育学术月刊(12):39-43.

朱亮,孟宪学. 2013. 文献计量法与内容分析法比较研究[J]. 图书馆工作与研究(6):64-66.

祝智庭,管珏琪. 2014. 教育变革中的技术力量[J]. 中国电化教育(1):1-9.

Abdous, M, & Yoshimura, M. (2010). Learner outcomes and satisfaction: A comparison of live video-streamed instruction, satellite broadcast instruction, and face-to-face instruction. Computers and Education, 55(2), 733-741.

Fendler, R.J., Ruff, C., & Shrikhande, M.M. (2018). No significant difference – unless you are a jumper. Online Learning, 22(1), 39-60.

Russell, T. L. (1999). The no significant difference phenomenon: A comparative research annotated bibliography on technology for distance education: As reported in 355 research reports, summaries and papers. North Carolina State University.

收稿日期:2020-11-01

定稿日期:2021-07-22

作者简介:唐雪萍,硕士研究生;陈丽,博士,教授, 博士生导师。北京师范大学远程教育研究中心(100875)。

责任编辑 郝 丹