抑郁发作患者的心理创伤情况调查

2021-01-05赵崇邦周丽娜叶莉王相兰

赵崇邦,周丽娜,叶莉,王相兰

(中山大学附属第三医院精神科,广东 广州 510630)

抑郁症以显著而持久的心境低落伴认知、行为改变和躯体症状为特征表现,严重者可出现自杀观念甚至自杀行为,是常见的心身致残类精神疾病,一般认为其发生与易感素质和心理社会应激事件密切相关,但迄今病因未明[1-2]。本研究对综合医院精神科门诊首次就诊且初步诊断为抑郁发作的来诊者的心理创伤情况进行调查,并分析其人口学资料分布差异以及对来诊者心理健康状况的影响,为抑郁症的病因学研究提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究对象

所有被调查者均为2018年5月—2018年11月在中山大学附属第三医院精神科门诊首次就诊的患者,入组标准:(1) 符合《国际疾病和相关健康问题统计分类》第10版(ICD-10) 精神与行为障碍分类中抑郁发作的诊断标准;(2)小学以上文化程度;(3)年龄≥13岁;(4)患者和监护人签署知情同意书;(5)能够配合调查且提供资料完整。本研究符合赫尔辛基宣言关于以人体为研究对象的伦理要求。

1.2 评估工具

(1)心理创伤情况调查表:自编,包括年龄、性别等一般资料,和心理创伤经历(包括无,有两个等级),有创伤经历者继续根据实际情况勾选创伤事件类型(包括童年被忽视,学习或工作成绩不满意,被欺凌,家庭暴力,长期人际关系紧张,目睹惨烈场面,自己患重病,亲友患重病,被性骚扰或侵犯,夫妻性生活不和谐,其他),事件对当前心理状态的影响(分为“已解决,无影响”,“未解决,稍有影响”和“仍有明显影响”共3个等级)。根据统一指导语,由被调查自主填写完成,其后根据创伤事件数量评估心理创伤严重程度,分为无、1种、2种和3种及以上共4个等级。

(2)艾森克人格问卷(EPQ):采用88项版本,用以评估被试的人格特征。统一指导语,由被试根据自身实际情况独立如实作答。计算内外向(E)、神经质(N)、精神质(P)和掩饰性或说谎(L)因子分。

(3)90项症状清单(SCL-90):用以评估被试当前的精神症状。统一指导语,要求被试根据自身最近1周的实际情况独立如实作答。计算躯体症状、强迫、人际敏感、抑郁、焦虑、恐惧、敌对、偏执、精神病性、其他等10个因子分。

1.3 统计学分析

数据采用SPSS 25.0处理,组间比较采用方差分析和S-N-K事后两两组间比较,分类数据组间比较采用χ2检验。检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 一般资料

根据入组标准共纳入抑郁发作患者2 205例,其中男性722例(32.7%),女性1 483例(67.3%),女性:男性=2.05。年龄范围12~77岁,平均(28.16±11.98)岁,根据心理发展特点分为5组:13~18岁组477例(21.6%),19~25岁组701例(31.8%),26~44岁组740例(33.6%),45~55岁组215例(9.8%),56岁以上组72例(3.3%)。

2.2 心理创伤情况

共1542例(69.9%)报告有心理创伤经历,创伤事件类型:检出率由高至低依次为学习或工作成绩不满意51.9%(800/1542),童年被忽视37.1%(572/1542),长期人际关系紧张35.9%(553/1542),被欺凌21.4%(330/1542),家庭暴力20.9%(322/1542),亲友患重病13.2%(203/1542),被性骚扰或侵犯10.1%(155/1542),自己患重病9.8%(151/1542),目睹惨烈场面7.8%(121/1542),夫妻性生活不和谐7.7%(118/1542),其他10.9%(168/1542)。

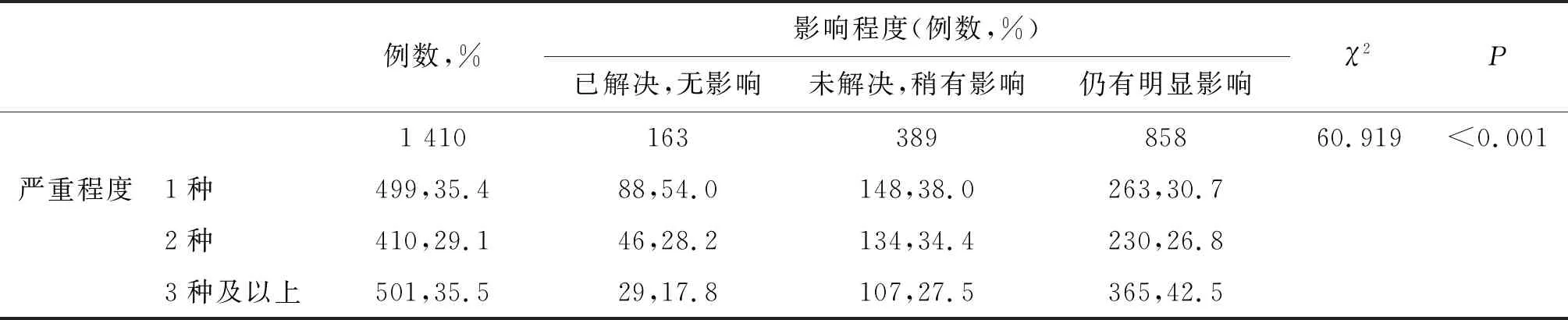

创伤严重程度:36.8%(567/1542)经历1种创伤事件,29.1%(448/1542)经历2种创伤事件,34.2%(527/1542)经历3种及以上创伤事件。创伤影响程度:1 410例报告了创伤事件对当前心理状态的影响,其中“已解决,无影响”11.6%(163/1410),“未解决,稍有影响”27.6%(389/1410),“仍有明显影响”60.9%(858/1410)。卡方检验结果显示创伤程度越严重则其对当前心理“仍有明显影响”的比例越高(χ2=60.919,P<0.001)。见表1。

2.3 心理创伤情况的性别差异

严重程度方面,女性报告经历2种以上创伤事件的比例为46.6%,男性为41.3%,组间差异具有统计学意义(χ2=13.850,P=0.003)。同时,影响程度方面,女性种对当前心理状态仍有明显影响者占比63.7%,男性则为54.3%,差异具有统计学意义(χ2=11.537,P=0.003)。事件类型方面,女性和男性在童年被忽视检出率(39.4% vs 32.0%)的差异具有统计学意义(χ2=7.770,P=0.005),其余常见创伤事件的检出率差异则无统计学意义。见表2。

表1 不同创伤严重程度对当前心理状态影响程度的组间比较

表2 心理创伤情况的性别组间比较

2.4 心理创伤情况在年龄组间的分布差异

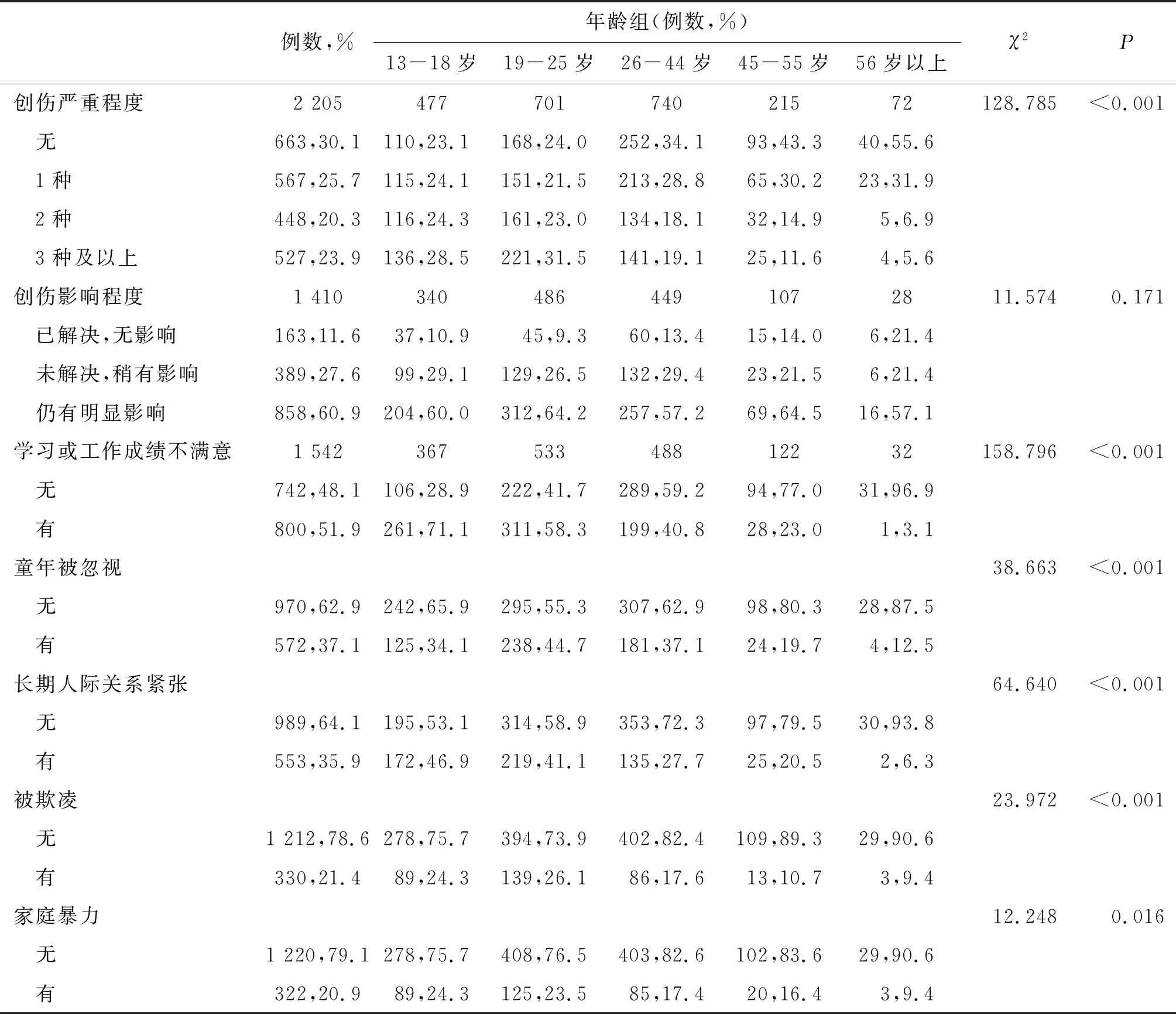

严重程度方面,19~25岁组报告经历2种以上创伤事件的比例为54.5%,其次为13~18岁组52.8%,均显著高于其余年龄组,差异具有统计学意义(χ2=128.750,P<0.001)。影响程度方面,各年龄组“仍有明显影响”的比例由57.1%至64.5%,差异无统计学意义。事件类型方面,“学习或工作成绩不满意”检出率,19~25岁组(71.1%)最高,13~18岁组(58.3%)次之,显著高于其余各组,差异具有统计学意义(χ2=158.796,P<0.001);“童年被忽视”检出率,19~25岁组(44.7%)最高,26~44岁组(37.1%)和13~18岁组(34.1%)次之,显著高于其余45岁以上两组,差异具有统计学意义(χ2=38.663,P<0.001);“长期人际关系紧张”的检出率则13~18岁组(46.9%)最高,19~25岁组(41.1%),均显著高于其余各组,差异具有统计学意义(χ2=64.640,P<0.001);13~18岁组和19~25岁组均约25%报告了“被欺凌”和“家庭暴力”,均显著高于其余各组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.5 不同创伤严重程度组EPQ、SCL-90因子分的组间差异

方差分析结果显示,与无创伤经历的患者相比,创伤经历越严重则对患者个性心理特征的影响越明显,如EPQ精神质、神经质因子分增加,而内外向、掩饰性因子分降低,组间差异具有统计学意义(P<0.05)。同时,与无创伤经历的患者相比,创伤经历越严重则SCL-90各因子分越高,组间差异具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表3 心理创伤类型、严重程度、影响程度的年龄组间比较

表4 不同创伤严重程度组EPQ、SCL-90因子分的组间比较

3 讨论

本研究通过对综合医院精神科门诊首次就诊的抑郁发作患者心理创伤情况的调查和分析,发现69.9%患者至少经历1种创伤事件,而学习或工作成绩不满意,童年被忽视和长期人际关系紧张是最常见的3类创伤事件,经历创伤事件越多则对当前心理状态的影响越明显,13~25岁的患者中创伤事件检出率更高,且严重程度更重,受影响程度更大。同时,创伤严重程度显著影响患者EPQ、SCL-90评分。

心理创伤是个体在成长过程中遭遇的具有显著负性影响的应激事件,可能为单次发生的严重负性事件,也可能是长期存在的持续性困境,或者二者相继发生和叠加。心理创伤,尤其是童年创伤,与抑郁症的发生密切相关[3],Nelson等[4]的meta分析显示45.59%成年抑郁症患者至少经历了1种童年创伤。本研究调查发现2/3的首诊抑郁发作患者有心理创伤经历,不同年龄组的创伤经历比例存在显著差异,25岁以上者可高达3/4,45岁以上者该比例降低至1/2,有随年龄增长而降低的趋势(表3),提示心理创伤与青年、青少年抑郁症的发生的关系更为密切,程文红等[5]报道青少年抑郁障碍患者中有创伤史的比例为47.5%,支持本研究发现。尤其丁慧思等[6]对5 906例9~17岁中小学生的研究发现,32.4%被调查者儿童期创伤问卷得分高于规定的阳性界值,提示青少年群体普遍存在较高比例的心理创伤体验,而且有童年期创伤者出现抑郁症状的风险是无创伤者的2.81倍。同时,在创伤事件类型方面,本研究发现长期学习或工作成绩不满意(51.9%)、童年被忽视(37.1%)、人际关系紧张(35.9%)、被欺凌(21.4%)、家庭暴力(20.9%)是检出率较高的5类创伤事件,且在25岁以下被调查者中更为常见,而且经历2种以上创伤事件的比例也显著高于26岁以上年龄组(表3),提示青少年抑郁症患者的心理创伤具有叠加性、复杂性的特点,故而在进行心理干预时需要兼顾普遍性和特殊性,根据其普遍性特点制订面向大众的心理健康教育措施,而根据其特殊性制订针对具体患者的认知调整、家庭干预、改善社会支持等个体化干预方案。

抑郁症患病率存在性别差异,女性显著高于男性[1],与此相一致,本研究发现我院精神科门诊半年内首诊的抑郁发作患者女性占比是男性的2倍。造成抑郁症患病率的性别差异的原因尚不明确,本研究中女性报告的创伤事件数量和影响程度均高于男性(表2),提示除生物学因素外,心理创伤经历较多、程度较重可能是女性更易罹患抑郁症的因素。同时,在常见的创伤事件类型方面,女性报告经历童年被忽视的比例显著高于男性,而其他类型的比例与男性的差异均无统计学意义。王淼等[7]对1 458例整群抽样的9~16岁少年儿童的调查同样发现,女性中被忽视以及被躯体虐待、情感虐待和忽视的多重虐待的比例均高于男性,均提示社会文化因素导致的社会支持不足可能是女性心理创伤高于男性的原因。另外,Kenneth等[8]对1 057对成年异性双生子进行了至少1年的随访研究,发现女性感受到的总体社会支持水平更高,且基线社会支持水平也只能预测女性中抑郁症的发生,提示女性可能对社会支持更为敏感,如果她们感受到的社会支持降低到和男性类似水平,则其抑郁风险将会增加。因此在分析心理创伤的性别差异时既要关注社会文化等环境因素,也要注意到女性心理的特殊性。

而对于心理创伤影响抑郁症发生的途径或者机制,一般认为总体上可能通过直接和间接作用2种,急剧发生的严重的心理创伤可能通过直接心理作用导致抑郁、焦虑、应激相关障碍等精神疾病,而持续性困境,尤其童年创伤,则可能通过影响大脑结构或功能发育、人格发展、心理弹性,提高下丘脑-垂体-肾上腺轴活动水平、改变表观遗传等多种途径提高了个体对抑郁症的易感性[3,6,9-12]。本研究发现,创伤经历明显影响抑郁发作患者个性心理特征,创伤越严重者神经质(EPQ N分)和精神质(P分)更为突出,内外向分(E分)和掩饰性分(L分)更低(表4)。与此相一致,张敏莉等[13]对5 793例中小学生和Hayashi等[11]对113例成年(25~75岁)抑郁症患者心理创伤、抑郁症状、人格特征的研究均发现创伤问卷总分与神经质得分正相关,而与外向性得分负相关,且人格特征是心理创伤和抑郁症状的中介。

与既往研究一致[1,3],本研究发现心理创伤越严重者,其SCL-90抑郁因子分越高,同时躯体化、强迫、焦虑、人际关系敏感、精神病性、敌对、偏执、恐惧以及睡眠障碍等其他因子分也越高,说明其抑郁程度更重,而且临床症状更为复杂。结合其特殊的生物学和心理学机制,有学者甚至认为伴早期创伤抑郁症可能是抑郁症的一个亚型[14]。

本研究在综合医院精神科门诊进行,其结果不一定可以推广至其他专科医院和基层精神卫生机构。同时,本研究采用了自编调查表来评估被调查者的心理创伤情况,不能对创伤严重程度进行量化评分,需要在将来的研究中予以改进。

综上所述,创伤经历在综合医院精神科门诊首次就诊的抑郁发作患者中相当常见,并可能通过影响患者的人格发展和结构而导致患者抑郁程度更重、临床症状更为复杂,因此需要在临床工作中予以重视,并应采取相应措施。