历史时期广东沿海风暴潮灾害研究

2021-01-05廖茂传衷海燕

廖茂传,衷海燕

(华南农业大学,广东 广州 510640)

0 引言

风暴潮是由于热带气旋、温带天气系统、海上飑线等风暴过境所伴随的强风和气压骤变而引起的局部海面震荡或非周期性异常升高(降低)现象。风暴潮灾害被认为是诸多海洋灾害之首,因其来势猛、速度快、强度大、破坏力强的特点,对沿海地区造成极大的破坏。风暴潮是灾害学家及相关学者关注的研究对象,以往学术界对历史时期的风暴潮研究主要集中在环渤海地区以及江浙闽一带,如刘安国[1]、曾从盛[2]、袁本坤[3]、王洪波[4]等人的研究。广东沿海风暴潮研究也受到了学者关注,何洪钜[5]、杨彩福[6]、余东华[7]、刘秋兴[8]、蔡文恬[9]等人讨论了当代广东风暴潮,然而对历史时期风暴潮研究不足。本文通过历史资料对1949年之前发生在广东沿海地区的风暴潮进行统计分析,探讨该地区历史上风暴潮特征、灾害影响及其赈灾机制,以期加强对风暴潮灾害的认识。

1 历史上广东沿海的风暴潮记载

目前全国性的风暴潮史料收集主要有1978年中国古代潮汐史料整理研究组编写的《中国古代潮汐资料汇编·潮灾》、1984年陆人骥主编的《中国历代灾害性海潮史料》,二者因为涉及范围较广,在内容上较简略。由广东文史研究馆编写的《广东省自然灾害史料》,虽没有专门的风暴潮灾害篇章,但是在风灾与水灾部分中都对风暴潮相关记载进行了汇总,是研究广东地区风暴潮灾害必不可少的资料。本文对历史时期发生的风暴潮的统计主要以史料记载中的“大风”、“大飓”、“飓”、“海潮”、“潮涨”、“海溢”、“海水上涨”等关键词为依据,对于类似风暴潮的,因没有明确词语加以表达,为严谨之目的,不将其纳入风暴潮灾害讨论之中。为了分析风暴潮对不同城市的影响,对于同一时间发生于广东相邻城市与地区的风暴潮将其视为同一次灾害。

由于史料之阙如,史书中对早期广东地区风暴潮的记载较少,目前可找到最早的风暴潮记载,发生于公元812年。据载,是年“夏五月,大风,南海溢”[10];另据《东莞县志》载同年亦有“南海溢”[11]。结合《中国历代灾害性海潮史料》《广东省自然灾害史料》以及地方志、报刊等资料进行统计,自公元812年首次出现风暴潮记载至1949年,广东沿海共发生风暴潮灾害118次。

2 广东沿海风暴潮统计分析

2.1 风暴潮发生区段分析

广东省拥有漫长的海岸线,然所受风暴潮之频次亦有所不同。本文研究以惠东——台山段为中部沿海地区(珠江三角洲);以饶平——海丰段为东部沿海地区;以阳江——徐闻、海南为西部沿海地区。其中海南岛列入粤西沿海地区进行统计分析[12]。

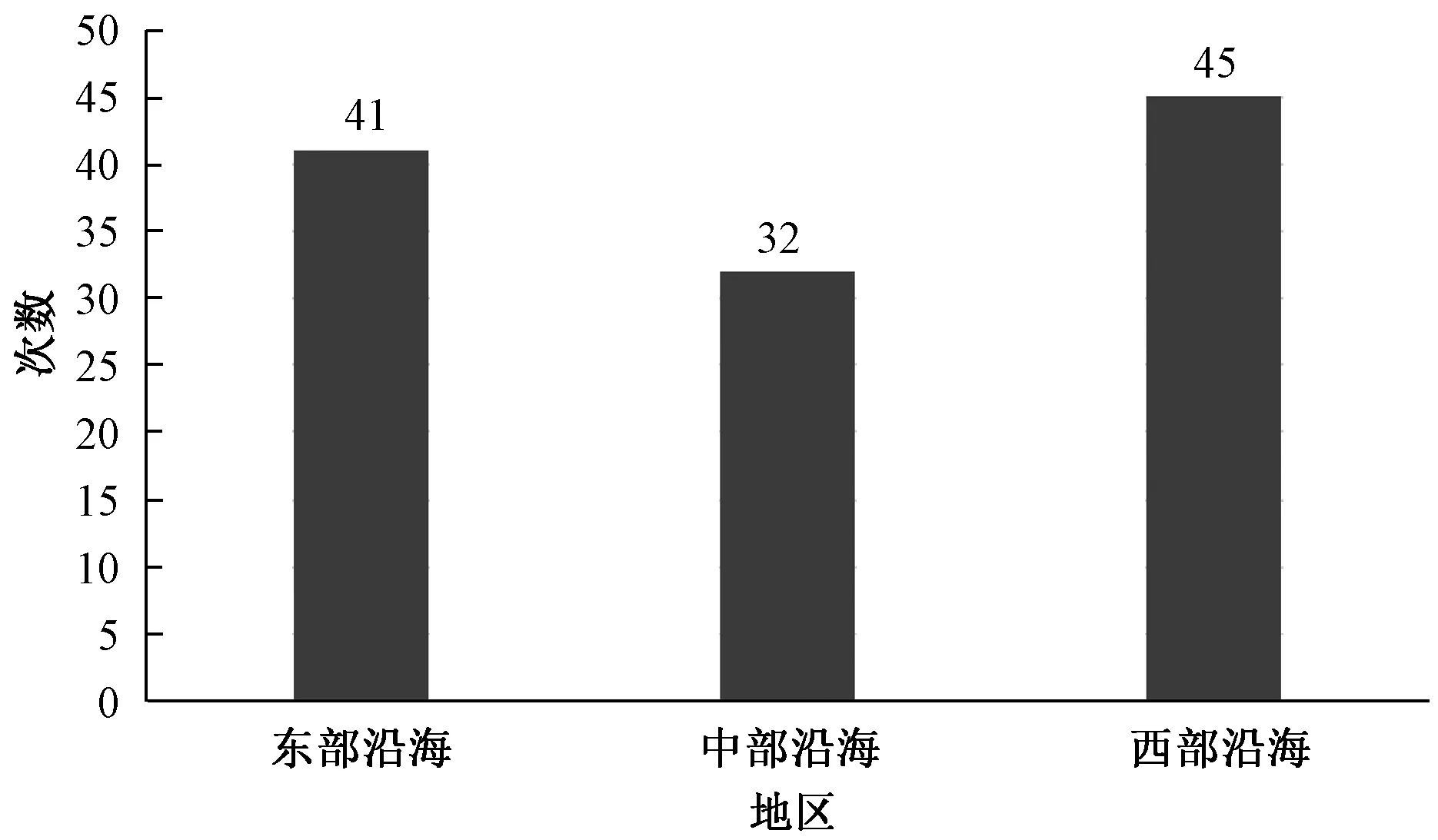

广东沿海的风暴潮主要由台风引发,存在一定的地域差异,据《广东新语》记载,“飓莫甚于琼,雷、廉次之,广又次之。”[13]笔者统计,历史时期广东沿海风暴潮灾害的发生次数,从区段上来看,珠江三角洲岸段共32次,是发生次数最少的,低于东部和西部沿海地区(图1)。

图1 广东地区风暴潮灾害统计Fig.1 Statistics of disasters of storm surge in Guangdong Province

粤西沿海是风暴潮发生频率最高的区域。粤西雷州半岛为一个向东开口的湾区地形。我国夏季风主要为东南风,当夏季风带动海水涌向粤西湾区地带时,一旦受地形影响,海水无法及时散去,则在湾区抬升形成风暴潮。珠江三角洲虽也是湾区地形,然而由于珠江入海口地带地形破碎,且沿海多岛礁,这类地形反而可以有效阻隔台风,降低台风威力,这也是历史上珠江三角洲风暴潮发生次数低于粤西、粤东的原因之一。不过虽然发生频率较低,但有时也会在入海口地区形成特大风暴潮。

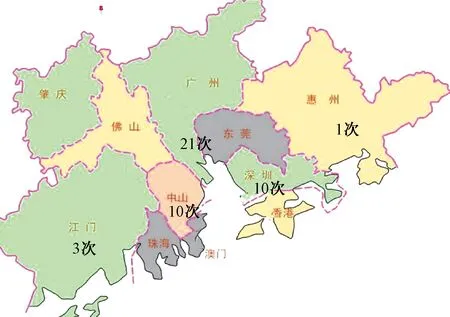

通过对比珠江三角洲内部不同区块风暴潮发生频率(此处将同时发生于珠江三角洲多地的风暴潮,按不同区块各计算为一次),可见珠江三角洲风暴潮灾害的发生明显受到了地形影响,整体上由东西沿海向入海口正面地区逐渐增多,而峰值则出现于正面入海口区域(图2)。珠江三角洲入海口地区呈“喇叭口”的地形特征,当台风过境时将海水推向海岸,海水容易形成堆积而难以有效地扩散,以致造成较大的增水,加上珠江等河流汇集入海,多种因素作用之下最终引发风暴潮灾害,这即是由地形造成的粤港澳大湾区内部的差异。

图2 历史上粤港澳大湾区风暴潮发生次数Fig.2 The number of storm surges in each region of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area in history

2.2 风暴潮发生时间分析

由于早期历史资料的记载缺失,据现有资料统计15世纪之前,广东沿海风暴潮的记载一共只有10次。为了更好地对风暴潮的历史变化进行分析,本文主要对15世纪以后风暴潮灾害进行年份统计。

在1400—1949年的550年中,共有79年发生风暴潮灾害共108次,其中有10年是一年中发生了2次风暴潮、有3年是一年中发生风暴潮3次、有2年在一年中发生了风暴潮4次、另在1770年,风暴潮高达5次(图3)。由此可见,风暴潮虽为严重性海岸灾害,不过其发生频率并不高。此外,风暴潮的发生并无明显规律,各历史时期发生频率差别较大。

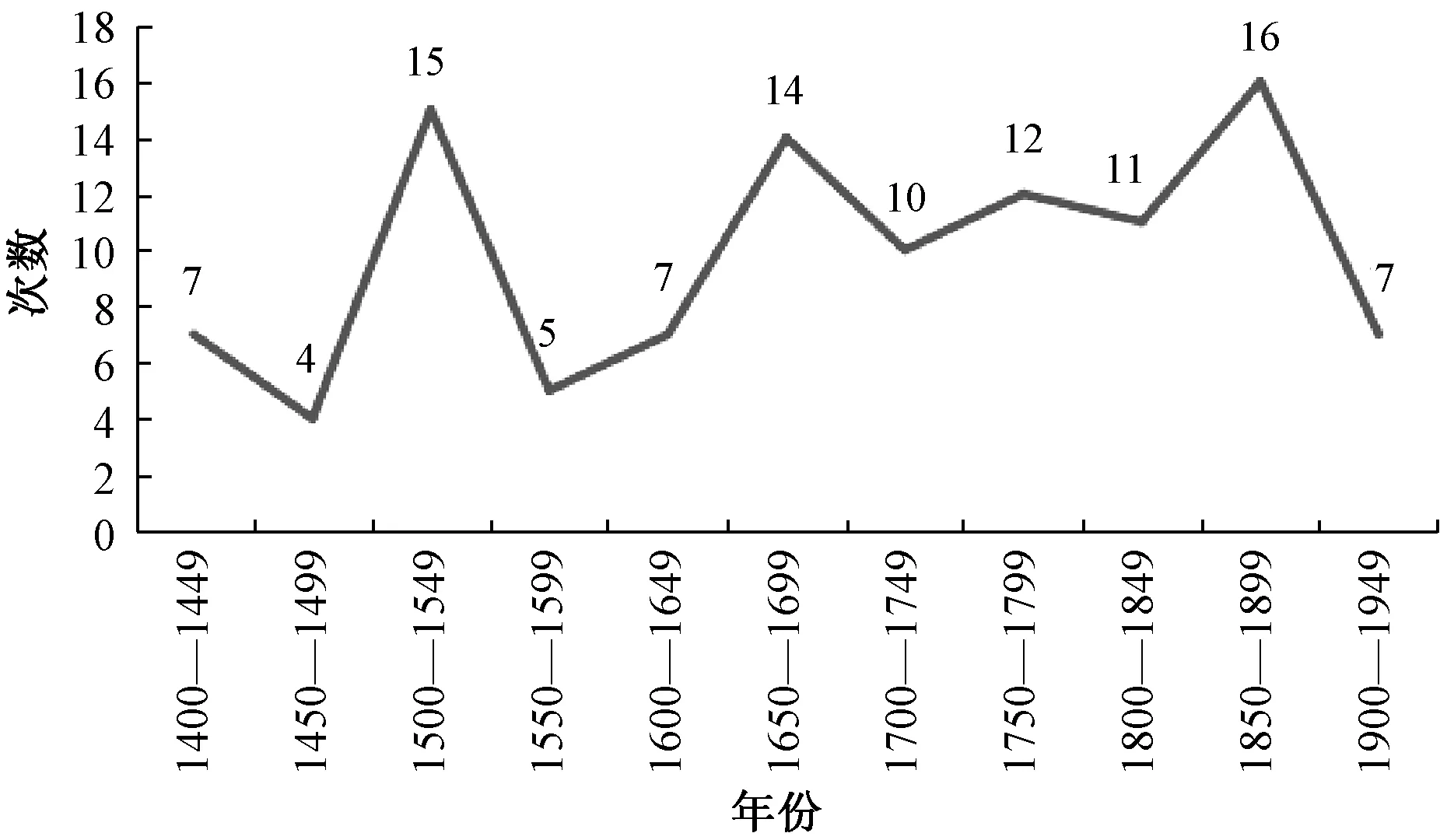

自17世纪以后,风暴潮发生频率有所增加。为了可以更加直观体现风暴潮历史数据,将统计范围扩大为50年一个区间,同样以折线图形式加以呈现,借以观察15世纪以来,550年间广东地区风暴潮灾害的历史变化,并对其进行分析(图4)。

图4 风暴潮频率变化统计(1400-1949)Fig.4 Statistics of storm surge frequency variation from 1400 to 1949

据图4,每50a风暴潮灾害发生次数范围为4~6 次,在11个时间区间内,有6个区间发生次数超过10次。在1650—1699年至1850—1899年,共5个50年区间,其风暴潮发生频率总体维持在高峰阶段,都在10次以上,并在1650—1699、1850—1899年期间出现14次和16次的两个峰值。

风暴潮灾害发生频率的变化与气候的变化趋势存在相关性。风暴潮是在气候影响下形成的海洋性灾害。据学者研究,“以明清小冰期的划分,1650—1720年和1840—1890年属于气候寒冷期,台风频率波动很大,而1720—1840年属于气候温暖期,台风频率波动较为平滑,进入19世纪后,明清小冰期结束,温度开始上升,台风入境频率也随之增加”、“冷暖变化平稳时台风频率变化平稳,冷暖变化波动较大时台风频率也呈现较大的震荡性。”[14]如图4所示,在1650—1699年和1850—1899年两个时间区段,风暴潮的发生频率都很高,出现了两个峰值。由此可见,风暴潮爆发的高峰与台风出现高峰值接近,皆受气候冷暖变化波动的影响。

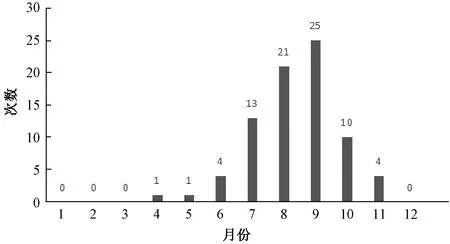

此外,广东沿海地区的风暴潮具有季节性特点(图5、6)。

图5 风暴潮发生月份次数统计Fig.5 Statistics on the number of storm surges in each month

图6 各模糊月份风暴潮发生次数统计Fig.6 Statistics of the occurrence times of storm surges in each fuzzy month

据统计,12月至3月未曾发生过风暴潮,从4月开始风暴潮发生次数逐渐增多,至9月达到峰值;9月之后,风暴潮发生次数又开始减少。故广东风暴潮灾害主要出现在夏秋季,并且集中在8、9两个月份(图5、6)。广东处于亚热带季风气候区,七月至九月间是多台风、多雨的季节,而台风和降雨又与风暴潮的形成有着密切关系。广东沿海的风暴潮主要为台风引发,沿海地区一直都是台风重灾区,在每年夏秋季节,台风会多次来袭。台风灾害与潮灾可以说是相伴发生。对风暴潮发生在同一时期的受灾地相邻地区进行观察,可以发现,相邻地区基本上都受到了“飓风”“大雨”之灾。如1862年风暴潮间,“顺德,大飓,淫雨竟日”、“番禺,飓风暴雨”、“南海,飓风大作,雨甚”、“香山,飓风,巳时风息,午后复大作,”、“新会,狂飓来”。[10]雨季也是引发风暴潮的原因之一。台风的降雨会引发江河泛滥,加上海上潮水漫溢的同时发生,大大加大了风暴潮的破坏力。

对风暴潮发生的日期统计,共有50次有明确日期记载,其中发生于农历朔望日,即农历初一(朔日)、农历十五或十六(望日)的有8次。如果将朔望日临近三天风暴潮次数加以统计则共有28次,占总数的一半以上(见图7)。可见天文潮与风暴潮的发生密切相关。广东地区“凡朔望日越二三日,潮初起,风必大。”[13]又“广州潮,以朔日长,至初四而消;以望日长,至十八而消。”[13]当台风与天文潮同时出现时,引发风暴潮的几率是较大的。

图7 广东风暴潮发生日期(农历)统计Fig.7 Statistics of occurrence date (Lunar calendar) of storm surge

1862年,珠江三角洲出现了一次特大风暴潮,灾害发生于农历七月初一,“正发生在朔望日大潮时”、“朔望是天文高潮加上增水,易发生特大风暴潮。”[15]这次风暴潮灾害造成的破坏极大,其中一个原因便是其与天文潮在发生时间上交叠,从而造成了十余万人丧命的巨大灾害。

3 历史上的风暴潮灾害

风暴潮灾害对人们的生命、生计、生活带来严重危害。如在1245年6月25日风暴潮灾害中,东莞“飓风大作,夜潮不得退,复驾昼潮沓之,淫潦暴至,濒海室庐水深四五尺,溺毙二千余家”[16];香山“民多溺死。”[10]1422年5月广东风暴潮,“人溺死者三百六十余口。”[17]1618年潮阳飓风潮作,“淹没人物。”[18]在1862年和1874年两次风暴潮灾害中,居民死伤尤为惨重。1862年风暴潮,“溺死数万人”;1874年风暴潮期间更是“溺死万人,捡得尸者七千。香港死者数千,缉私船亦坏,自参将武弁死者十余人。”[19]

风暴潮对沿海地区的房屋民居也造成严重破坏。如1422年的风暴潮,广州“漂没庐舍千二百间”[17]。1627年风暴潮,“毁坏庐舍。”[10]1717年8月24日,东莞“民居尽毁。”[20]1856年,南海“民居多被水淹。”[16]1862年,“漂民居无算。”[17]

风暴潮灾害的发生对沿海农业、渔业、航运业等带来灭顶之灾。风暴潮频发的时间恰是广东水稻成熟季节,而狂风暴雨及海潮大涨,对水稻等农作物造成严重影响。如1282年7月,香山风暴潮,“海水溢,伤稼。”[17]1492年,南海风暴潮“南海基围振溃,禾稼荡尽。”[10]1503年,风暴潮,“东莞潮溢,坏稼”[17]。1593年阳江“拥咸水入港淹没沿海禾稼。”[21]1648年,海丰因为风暴潮,“潮田亦失收”。[22]甚至于本已收成的粮食也存在被潮水损坏的可能,据1422年的记载:“坏仓粮二万五千三百余石。”[17]风暴潮使海水上涌,“洋田浸没,卤咸所留,稼穑不育。”[13]耕地被海水浸泡之后,容易造成盐碱化,“良田变为斥卤”[23]难以耕种,可见风暴潮对农业造成的破坏有时候是毁灭性的。

历史上“广州地多池塘”[24],人们有建塘养鱼的农业传统,同时“粤人多以捕鱼为业”[24]。宋元以后“凡粤之田,近海者虞潦,则有基围。”[13]人们往往修建基围以防水患,但是风暴潮对基围破坏极大。如1492年,南海风暴潮,“南海基围振溃。”[10]1874年,珠江口风暴潮,“香山、顺德围破塘决。”[17]1848年,中山风暴潮,“大小基围悉为狂风冲破,大者毁数百尺”[10]。基围的溃决,导致沿海失去了重要的设施保障,后续的维修工作也加重了地方的经济负担。

广东沿海以舟为食者众多,“广为水国,人多以舟楫为食”、“贫者浮家江海,岁入估人舟算缗。”[24]风暴潮的发生对船只与航运造成严重破坏。公元975年11月,广州风暴潮,“海为之涨,飘失舟楫。”[10]1718年6月,惠州府风暴潮,“覆船数百艘”[10]。聚集在广州、香港、澳门等港口的船只数量巨大,极易遭到风暴潮灾害的冲击破坏。1874年,珠江口风暴潮,“港内湾泊之船,无一不遭损害者。”[19]澳门亦在该次风暴潮灾害中损失大量船只,据载:“该埠先湾有华船六百艘,今惟见有十四艘也。”[19]船只的破坏严重影响了航运往来与商业运输。

4 对风暴潮灾害的预防及赈济

4.1 风暴潮灾害的预防

传统时代,受限于技术手段,人们主要通过对灾害的长久观察与历史经验来摸索其发生规律,从而进行预测。不过由于风暴潮突发性较强,且发生频率低,故主要通过对台风和海潮进行预测,从而预防风暴潮。至迟到明代中后期,人们已可以通过对风的观察来进行预测,如《广东新语》对风暴潮的记载中提到“练风”这一灾前自然现象:“其发也,先期数日,有声微作,作而旋止,急而旋缓,谓之‘练风’。于是炎云郁结,雷声殷殷,有虹欲断欲连,下饮海水……于是飓风作矣。益之以暴雨以惊潮,则其势弥暴,屋飞于山,舟徙于陆地,颠仆马牛,摧拔树木,海水涌高数丈,洋田浸没。”[13]当“练风”现象出现时,便有可能出现“海水涌高”、“洋田浸没”的风暴潮灾害。再如对“飓风”的预警:“凡先西北而后东南曰左飓,辄起辄止曰石尤。石尤多以夏秋间潮上时发,发必三日连发,望西北云起如蠄劳脚,瞬息即至,船行宜早避之。”[13]另外,古人也有通过自然植物来预测台风的发生,比如琼州的知风草,据史料记载“知风草出琼州,土人视节知一岁之候,每一节一风,无节无风。”[24]

人们通过长久的观察,掌握了潮水规律,“若以岁之十月,自朔至于十有二日候潮,朔日潮盛,则明年正月必有大水。二日则应二月,日直其月,至于十有二日皆然。此亦潮之常而人罕知之,盖水之神于节者也。”[13]通过对潮水的预测而对风暴潮加强戒备,减轻灾害带来的破坏。

近代以后,广州与香港合作进行台风预警。《申报》记:“粤海关商请香港天文台,遇有紧急风警离港在三百英里以内者,即电省城税务司悬挂警球,以便船只戒避。现经港督照准办理,由税司将悬球章程申请督宪札行水巡总分各局及鸭墩关照式制备,并照请李军门于虎门炮台一律悬挂,俾船户知所警戒。”[19]通过悬挂风球而有效地将风警通知于各地及渔民船户,让其及时避开灾害。同时香港信息传播至广东主要通过电报系统,“但由港传来风信均用电报,传递本处即照式升球,是以此项警报全靠电报尅限传递无误。”[19]1929年《申报》同样对电报在天气信息传播中的重要作用进行了报导:“旧历六七月间,素为风雨之季,航海家咸有戒心,近年香港广州间设有天文台,复有无线电台传播天气,对于航业大有裨益,航行船只,因此知所警备,得以减少意外。”[19]

在对风暴潮的抵御上,广东有着兴修水利设施的传统,比如海堤、基围和堤坝,构成抵御风暴潮灾害的主要设施。如民国时期东莞地区有东江堤、咸潮堤、牛过蓢堤、龙湖堤、西湖堤等堤坝,其中咸潮堤的修建主要目的是抵御海洋潮灾。[17]风暴潮破坏力远大于洪水灾害,但大部分地区因地形、地势及入海口众多等原因,珠江三角洲的海堤修建数量不多。只有广东西部沿海较为重视防海设施的兴建,如雷州。早在宋代,海康县便开始兴建海堤,“绍兴间,经界司始委胡簿沿海筑堤以御之(风暴潮)。”[25]除了防海大堤,无论是雷州抑或海南,还兴建有大量水闸与防海堤坝相结合以抵御台风暴潮。

4.2 风暴潮灾后的赈济举措

历史时期风暴潮灾后的救济举措主要有赈济灾民、官府免除赋税、组织重修水利设施等。

官府及慈善组织在灾后对灾民的直接赈济往往是比较有效的措施之一。如1492年,南海风暴潮,大批百姓受灾而生活困顿,官府“赈济流民一万余人。”[10]1874年“十月以广东沿海猝遭飓风,谕张兆栋等抚恤灾民。”[17]在1874年风暴潮灾害中,澳门还曾在上海劝募外商认捐,“以为赈济抚恤之用。”[19]

由于风暴潮灾害对农业生产的破坏非短时间可以恢复,因此官府往往采取免除赋税、欠粮等政策对灾区加以救助。1862年,珠三角特大风暴潮后,当地社会经济遭到严重打击,于是朝廷“恩诏蠲免咸丰九年以前民欠钱粮。”[17]此外政府组织富商、乡绅对受损水利设施进行修复。1492年,南海风暴潮中“南海基围振溃,禾稼荡尽,有司命工筑补”[10]。1825年,“桑围园基溃,邑绅伍元薇捐筑修基费三万三千两。”[16]

清代中后期,珠三角地区普遍发展起来的善堂、善会组织成为灾后赈济的重要力量。咸丰六年,东莞温树棠等人“广行善堂,以育婴、赈饥、赠药、施棺等”;光绪十六年,东莞兴建有“登善社”[17]。光绪二十四年,番禺县举人俞守义等人倡议募款建立“崇本善堂”,本地还有省躬草堂善社、广兴善堂、育婴堂等慈善机构[26]。这些民间慈善组织对救济灾民、参与灾后建设等方面做出了重要贡献。

5 结论与讨论

(1)在空间上广东沿海风暴潮的发生与其所处的地理环境密切相关。地形因素影响了风暴潮的发生,如珠江入海口喇叭状地形与西部沿海地区的海湾地形都容易形成风暴潮。在时间上,受台风、降雨以及气候冷暖变化等因素的影响,风暴潮集中发生于夏秋季节;同时又受天文潮的影响,风暴潮多发生在朔望日。

(2)风暴潮与广东沿海地形之间的关系需要进一步加以探讨,对于易形成风暴潮的区域,如沿海湾区,可以划定重点防御区域并制定相关管理办法。同时,建立有效且充足的风暴潮观测与预警点,针对性地建设防海大堤与防风林等设施。对于风暴潮频发的夏秋季和农历朔望日,则要做好对台风和潮水变化的实时监测,以期在灾害发生前可以及时预警,减少损失与伤亡。

(3)广东沿海的风暴潮发生与气候冷暖变化的波动密切相关。当气候处于较大变动时期,风暴潮发生频率也会较高。气候的大变动则牵涉到环境问题,要想从根本上减少灾害的发生,必须落实环境保护与治理工作,特别是加强海洋环境治理工作,以维持气候的稳定。

(4)虽然风暴潮的发生缺乏规律可循,具有突发性的特点,但是历史上沿海人民根据长期对自然界的观察,仍然积累了一定的经验来预测风暴潮。如人们对风的观测、对潮水规律的掌握,以及利用自然植物的变化等方法,仍值得当今借鉴及在渔民中推广。清代中叶以后,珠江三角洲大量存在的民间慈善机构,善会、善堂等组织在灾后救济上发挥了重要作用,而其组织运作及管理仍对今天有一定的借鉴意义。

综上所述,在风暴潮的预防上将现代科技与历史经验相结合,完善风暴潮前期预警、中期救护和后期重建机制,是接下来风暴潮研究及应对工作的重点与难点。