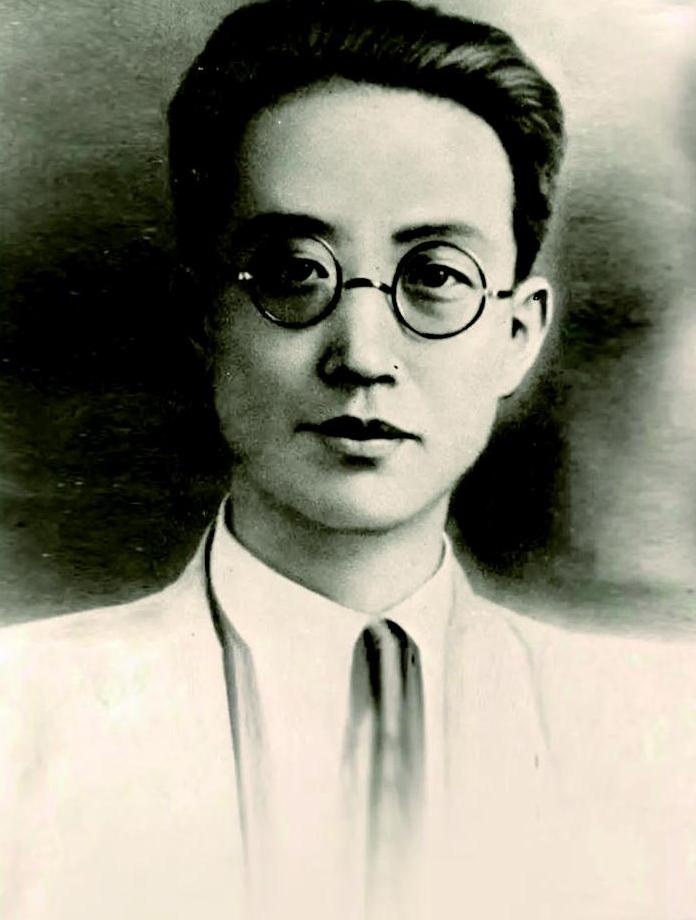

论瞿秋白在中共党史学上的贡献

2021-01-04牛新宇

牛新宇

瞿秋白是中国共产党早期领导人之一,伟大的马克思主义者,杰出的无产阶级革命家、理论家和宣传家,是中国革命文学事业的奠基人之一。他为中国共产党的早期建设和中国人民的革命事业作出了重要的贡献。他曾在早期写了大量短评、新闻报道和散文,以《饿乡纪程》与《赤都心史》为代表,是我国最早介绍苏俄实况的作品;后期(1931年年初至1933年年底)致力于马克思主义理论建设,发表了多篇论著,从各个角度论述中国革命问题和中国共产党伟大的历程及其历史经验。他还在中国共产党的历史上创造了六个“第一”:第一个报道十月革命后苏俄实况的人;第一个用文艺体裁描写列宁丰采的人;第一个完整地译配《国际歌》词曲的人;第一个创作歌颂中国工农革命的歌曲《赤潮歌》;中国共产党的第一张报纸《热血日报》的创办者;第一个系统地向中国读者介绍马列主义文学艺术理论。瞿秋白的这些论著以及在中共历史上留下的六个“第一”,为中共党史研究和中国革命发展发挥了重要作用。现在,就笔者所接触到的材料和现今学术界的研究成果,作以下简要论述。

一、为中国共产党研究自己的历史,首次提出保存、收集、整理党史资料的指导思想及具体办法

中国共产党在创建初期,就开始重视党史资料的收集和保管工作。但是,由于当时革命斗争环境和党的文件数量不多,还未曾有一套完整的科学管理办法。第一次国内革命战争失败以后,我们党总结经验教训,领导发动了一系列武装起义,开辟了农村革命根据地,建立了红色政权,革命事业有了新的发展,由此党的文件也显著增加,中央每年收发文达数千件。为避免敌人破坏党的机关,刺探党的机密,查抄党的文件,中央曾经对保存、整理党的文件作出过若干规定。革命战争年代安全管理好党的各种机密文件,是当时革命斗争的一个十分重要的问题。

1931年上半年,时任中央军委书记、中央组织部部长兼管中央秘密工作委员会的周恩来,提议并安排中央秘书处的工作人员,让瞿秋白同志为党制定一个保存、收集、整理党史资料的文件。虽然在同年1月召开的中共第六届四中全会上,撤销了瞿秋白中共中央政治局委员的职务。但他遵守党的纪律,服从组织决定,并没有因此而挫伤为党、为人民工作的热忱和勇气。当周恩来提出让他起草文件时,他很愉快地接受了任务,并在较短的时间就代中央拟写了《文件处置办法》。这个文件是我们党最早提出保存、收集、整理党史资料的文件。文件中提出了党史资料“一份存阅,一份入库,备交将来(我们天下)之党史委员会”的指导思想。当时我们党处境极其险恶,斗争非常艰苦,而瞿秋白充满对革命事业必胜的信念,高瞻远瞩预见了“我们天下”,党史资料将对于党的历史有着极其重要的研究价值,同时也对现实和未来的革命事业有着很大的借鉴作用。

瞿秋白在这份文件中,首先确定了党的文件、资料的收集范围,包括中央做出的决议及指示、对外的宣言、告民众书、政治局记录及常委的重要问题记录、中央决议案及通告、宣传大纲及党员个人致中央的重要政治信件,各省、区文件,苏维埃政府、全总、中央各部门的文件等等。对于这些文件的收集,没有底稿的,从报纸上“必须剪贴收入,一次都不要遗失”;中央机关的报纸刊物“必须尽力保存一全份”,要完整地反映党中央工作活动的概貌和党的历史过程,以便于安全保管,便于提供工作参考,便于将来研究党史使用。其次,瞿秋白对档案材料的整理工作还提出了科学的规定,从中央政治局、中央机关到各省、区委分了几大类,从政治、苏维埃政府、组织宣传到党内问题、妇女、军事、农民、职工、青年又分了若干小类,而且对大类和小类进行了编目、编号和排列,使每份文件在各种类别中都有固定的位置。正是瞿秋白为党起草了这样一个具有深远历史意义和现实意义的文件,才使党的许多珍贵的资料完整、系统地保存下来,成了党的历史的真实写照,也成为我们今天研究党的历史的重要史料。

二、运用马克思主义辩证唯物史观分析研究中国社会、中国国情,为我们党在大革命时期制定正确的路线提供理论依据

瞿秋白从接受马克思列宁主义启蒙教育开始,就致力于研究中国的国情及中国社会问题。1920年10月到1923年1月,他去苏联考察十月革命及学习研究马克思列宁主义,由一个革命民主主义者转变为共产主义战士,思想发生了质的飞跃,逐步开始运用马克思主义、列宁主义研究中国社会问题和历史问题。他在我们党的历史上,较早提出“应用马克思主义于中国国情”的观点。他曾呼吁研究中国的国情,“应用马克思主义于中国国情的工作,不可一日或缓”“要观察中国社会的发展,政治上的统治阶级,经济状况中的资本主义趋势,以及中国革命史上的策略战术问题”。他提出这个观点的依据,一是认为马克思主义“是批评的革命的方法,决不是死板的社会主义理论的公式”。二是因为各国各地“经济发展有程度之差异,其客观状态有明显与否之不同”,而且,“在有时间、空间及物质的现实世界中,依其各种力量─各种阶级─相互敌对掎角之势,流动变迁”,所以,改造社会“决无死的范式”,而是要“因时因地而相机进行。”他说:“列宁主义是应用于俄国客观情形之马克思主义。”他称赞“列宁确是能够应用马克思主义理论到俄国的特殊的实际状况上去,而且是应用得非常之好”。瞿秋白认为,中国和西欧及俄國不同,中国革命是“特殊的‘非欧洲式’的革命”,因此,中国共产党人在领导民族民主革命中,不能照搬马克思主义的死板的范式,而是要结合中国的特殊国情。瞿秋白辛辣地批驳了“中国式的新乌托邦家”,说他们“搬出种种现成的模型,勉强要中国照着他捏”,说他们“不但不详悉他自己所荐举的模型,而且也不明了中国社会……说到经济改造,满嘴的消费、生产、分配等类的外国新名词,不会应用于实际”。他告诫中国的马克思主义者,“要力求避免此弊病……用社会科学的方法,试解剖中国的政治经济,讨论实际运动”。瞿秋白依据马克思主义社会科学的基本原理,系统地研究了中国国情,深刻地阐明了中国的社会性质的革命特点。他指出,由于帝国主义的侵略,中国的政治制度和经济生活发生了很大变化,中国早已沦为半殖民地半封建社会,因此“中国革命的主要目标是打倒帝国主义和封建军阀,取得民主主义的自由和民族经济的解放”,使中国“摆脱封建宗法制度和帝国主义的压迫剥削”。他依据中国社会性质和列宁《两个策略》的思想,肯定中国革命必须分两步走,第一步是资产阶级民主革命,第二步才是社会主义革命。然而,中国革命又有自己的特点,是“中国革命到五四运动已加入俄国十月所开始的世界社会主义革命”“成为世界社会主义革命的一部分”;二是中国无产阶级“已经跃登政治舞台”,自然“开辟出新的发展道路”。所以,中国革命虽然是资产阶级性的,但它“胜利的前途,不能不超越资产阶级性的范围,而达到非资本主义的发展”。

三、深刻阐述中国革命是无产阶级还是资产阶级领导的根本问题,在党的纲领中较早提出无产阶级应当而且必然成为革命的领导阶级的基本思想

无产阶级是否掌握革命的领导权,是关系到革命成败的根本问题,也是大革命时期的一个极其复杂的问题。党的二大正确地提出了彻底地反帝反封建的民主革命纲领,并指出,在这以后要进一步创造条件,以实现社会主义和共产主义。但二大没有指出民主革命必须由无产阶级领导,二大以后许多人就这个问题进行了探讨,瞿秋白也作了阐述。1923年2月前后,瞿秋白根据对中国资本主义发展特点的分析,写下了《现代劳资战争与革命》的著作,区分了“官僚资本”和“民族资本”、“买办资产阶级”和“民族资产阶级”,认为买办资产阶级和地主阶级一样“是革命的敌人”,“民族资产阶级是参加革命的”,但又“不完全反列强军阀到底”。只有无产阶级是最先进最革命的阶级。他一再强调,在中国,“即使资产阶级革命,亦非劳动阶级为之指导,不能成就”“资产阶级性的革命却须无产阶级领导方能胜利”。他把无产阶级领导、非资本主义的前途,看作是中国民主革命的基本特点。同年6月,瞿秋白出席党的三大,并为大会起草了党纲,在党纲中他明确提出中国民主革命“只有无产阶级是唯一的最现实的最先进的最彻底的力量”。他在《中国革命中之争论问题》一文中有一段具体阐述:“工人阶级要以自己做主干,集合农民兵士及一般反帝国主义的革命分子于国民党。使国民党成为中国革命的中心,而自己努力做这一革命中心的元核——领导者。”9月,他在《自民治主义至社会主义》一文中,又一次指出:“无产阶级应当引导最大多数的农民小商,行民主革命到底。”因为“独有无产阶级能成为直接行动,能彻底革命,扫除中国资本主义的两大障碍;就是以劳工阶级的方法行国民革命。劳工阶级在国民革命的过程中因此日益取得重要的地位,以至于指导权”。特别是五卅运动以后,瞿秋白强调无产阶级领导权需要争取和争夺。他尖锐地批判了陈独秀放弃无产阶级领导权的右倾错误,反复强调中国革命非由无产阶级取得领导权不能胜利,“以无产阶级斗争领导一切被压迫民众的解放运动,是最合乎中国社会需要的”,“这是解放中国的唯一道路”。他明确指出,“我们不是简单地推翻资产阶级的领导权”,而是“夺取其领导权”。瞿秋白又从分析中国无产阶级的优点进一步论述无产阶级领导权的思想,他认为:(一)中国无产阶级完全是“民族的”,是“最革命的阶级”。(二)中国无产阶级“有极大极多的同盟军”,无产阶级“能彻底领导国民革命去实行‘耕地农有’,彻底引导民权主义去实行‘农民政权’”。(三)中国无产阶级“有伟大的国际无产阶级的援助”。因此,中国无产阶级“必定能够力争而取得革命的领导权”。瞿秋白还提出,现在中国革命有两个可能的前途,一是资产阶级取得领导权,而使中国的革命毁于民族改良主義之手,其结果开始资本主义的发展,仍旧受帝国主义的支配;二是无产阶级取得领导权,而使中国的革命彻底地实行民族民权的责任,其可以开始社会主义的建设。

四、高度评价和肯定农民在中国革命中的历史地位及作用,坚决主张制定农民参加革命的方针及领导农民开展土地革命战争

瞿秋白是我们党较早认识农民问题的早期领袖之一。1922年他就提出:“无产阶级革命没有农民的辅助,不能有尺寸功效。”1923年,他在为党的三大起草的党纲草案中就明确提出,中国革命“不得农民参加,革命不能成功”。此后,他坚决主张无产阶级应当唤醒和联合农民,并对农民中各阶级作了分析,认为“无地的及地少的贫农,人数非常之多,生活非常窘迫”“雇农、佃农是最彻底革命的分子”,他们“都处于地主阶级的半封建半农奴制度的剥削和压迫之下”“所以除无产阶级自身而外,只有中国农民(及士兵)是革命中最有力量的最伟大最主要的同盟军”“中国革命中的中枢是农民革命”。1925年9月,在北京召开的中共中央执行委员会扩大会议上,他首先表示赞同“耕地农有”。当广东、湖南兴起农民运动和北伐开始之后,1926年8月,他在广州发表《国民革命中之农民问题》的演讲,热烈赞扬农民运动是中国历史上非常重大的事件,“中国的革命史是农民的革命史”“中国国民革命是要解决农民问题、土地问题”。同时,他也追述了五卅运动沉痛历史教训,分析失败的一个重要原因,就是“缺少农民参加”。因此,他特别强调,中国革命必须在无产阶级的领导之下,用各阶级的联合战线,特别要发动农民参加革命,解决农民的土地问题,革命才能取得胜利。他告诫共产党人,要引以为训,立即制定“一个保护农民的政纲”或解决农民问题的方针。他主张解决农民问题的方针,应注重对农村各阶层进行正确和科学的分析,弄清楚依靠谁、团结谁、打击谁的问题,以解决农民的土地问题为中心,积极组织和武装农民开展土地革命。与此同时,加强农民与工人阶级联合,“做国民革命的先锋队和领导者。”当然也要与反对农民运动的错误思想作斗争,正确地支持和指导农民运动。当1927年2月毛泽东写的长沙通信(即《湖南农民运动考察报告》)在《向导》第191期发表一部分,就被彭述之扣压以后,瞿秋白十分愤慨,毅然决定将该文送交长江局出版,并为之撰写序言,热情地赞扬湖南的农民运动,号召“中国革命者个个都应当读一读毛泽东这本书”“都要代表三万万九千万农民说话做事”“学习毛泽东同志为广大农民说话、做事的精神。”

五、注重研究和领导革命武装斗争,在实践中提出建立“以工农为主体的革命军队”、“革命战争是中国民主革命的最高形式和中心问题”以及“武装斗争必须有革命政党领导”的重要思想

从党的创建到第一次国共合作期间,党的主要精力放在发动与组织群众运动上,而对武装斗争没有引起足够的重视。1925年,五卅运动爆发后,斗争的实践使党内不少同志逐步认识到要推动革命运动的发展,完成革命任务,必须进行武装斗争。瞿秋白在他主编的《热血日报》上连续发表文章,讨论“解放中国与武装平民”的问题。他指出,中国民众欲要获得,“舍一战别无他道”,这就必须有“平民之武装而后有平民之政权,然后可以雪耻,可以立国,可以求得四万万人梦想中之自由与独立”。1926年春,党中央在北京召开了特别会议,强调了准备北伐,以革命战争推翻帝国主义和军阀的统治。可是陈独秀等人违背中央决议,发表文章和演讲,低估北伐的重要意义,只强调战争的防御性。为了批判陈独秀等人的错误观点,1926年5月,瞿秋白发表《中国革命之武装斗争问题》,特别强调了武装斗争在民主革命中的重要作用,并指出“现时革命运动的中心问题,已经是实行准备革命战争,求于最短期间推翻中国现在的统治,即帝国主义在中国的政治统治——军阀制度”,号召全党应“积极准备,以免政治上宣传上战略上的临时疏忽,弄得失败而延长中国革命的难产”。

瞿秋白对于“武装斗争”的思想有几个重要的理论贡献。首先,他根据列宁关于“革命军队”是“现代斗争中强有力地组织”的论述,结合中国革命实践提出了“进行武装斗争必须建立以工农为主体的革命军队”的重要思想。他认为,北伐战争必须有“革命的正式军队”,才能“做战争的主体”,这种革命军队应以工农群众为主体。其次,瞿秋白又提出实行革命战争是武装斗争的重要形式。他认为,尽管革命斗争方式包括“示威、抵制、总同盟罢工、武装暴动和革命战争”若干总类,但是“革命战争是主要方式,其他方式都应当应用,直接的或间接的做革命战争的准备”。这里他深刻地阐述了革命战争是中国民主革命的最高形式和中心问题。再次,瞿秋白还提出了加强党对武装斗争的领导问题。他说没有“革命党的指导,始终难以战胜”敌人。他告诫全党,“无产阶级正需要在革命战争的过程中实行其力争革命领袖之斗争”,这是“无产阶级与资产阶级互争革命领袖权的关键”,“军队是民族资产阶级手中最有力的工具,劳动平民决不能放任他永久的握住这些武力;劳动平民应当取得这些武力,然后才能真正建立革命的独裁制”。

六、不断探索新民主主义革命基本理论,为中国革命走上正确道路做出个人的努力

瞿秋白在大革命时期对中国革命问题所进行的全部理论探索,是他对新民主主义革命基本理论的贡献,特别是对于新民主主义革命基本理论的阐述,无疑是起到了先导和奠基的作用。

瞿秋白认真分析中国社会的经济政治状况、阶级关系和各阶级的特点,分析了中国革命的对象、动力和领导问题,第一次提出了中国革命必须分两步走的基本思路,深刻论述了无产阶级和被压迫阶级建立联合战线的必要性,无产阶级同资产阶级争夺领导权的意义,革命战争及武装斗争是中国革命的最高形式和中心问题,共产党对国民党的态度等一系列纲领性、策略性问题,形成了一定的理论体系。例如,瞿秋白在《中国革命之争论问题》一文中这样写道:“无产阶级与农民工匠联盟作为进攻帝国主义官僚买办地主阶级的主力军,同时决不可以忽视民族资产阶级及店东小资产阶级,而要认清店东小资产阶级只是革命中的中立势力,至于民族资产阶级,则终究是要妥协改良而出卖革命的,必须努力取得工农小资产阶级的群众以至于城市贫农及兵士,不断的打击民族资产阶级的一切妥协主义的影响,隔离民族资产阶级而使之孤立。如此无产阶级方能争得革命的领袖权。”这里,瞿秋白对革命的领导、革命的同盟军、革命的对象的剖析,对于民族资产阶级妥协动摇的估计都是很有见地的,对于我们研究中国共产党在新民主主义革命阶段的总路线总政策的形成、发展都具有十分重要的参考、借鉴意义。正如瞿秋白自己所说的:“无产阶级之革命指导,当然是集体工作,然而我确是这个集体中的一个个体,整理我的思想,批评我的思想,亦许对中国革命的实践不为无益。况且集体的革命工作之意义,正在于各个个体之间的切磋。”瞿秋白的论述中当然也存在不少偏颇和失误,甚至有过“左”倾盲动主义的错误观点,但这些畢竟是次要的,也是难免的。这与我们党尚处于幼年时期有关,也与一切服从共产国际的领导和机械搬用苏联经验有关。

七、从制定党的纲领和总结党的历史经验入手,为研究中共党史和建立中共党史学科树立先行的路标

瞿秋白是我们党研究自身历史的先行者之一,他虽然没有对党史学问题进行过专门论述,但从他的党史论著中,我们可以看出他对党史学是很有研究和见地的。

1928年7月,瞿秋白在苏联莫斯科主持召开了中国共产党第六次全国代表大会,并作了长篇政治报告和起草了六大的政治决议。一年以后,他在综合中共六大精神的基础上,又写下了《中国共产党历史概论》一书。由于当时复杂的历史原因,这本书未能保存下来,现在仅能看到这本书的提纲。从提纲来看,《中国共产党历史概论》一书是按时间顺序,分门别类地引用了党的文献、共产国际的指示、党的重要领导人的重要讲话及报告,也大量引用了当时报刊的一些有关评论文章。这个党史提纲,是一个有系统的资料摘编,而且大多注明出处。其中有关党的一大以后的组织状况、党的工作汇报等,只有共产国际保存一份,弥足珍贵。党的一大所通过的党纲,长期以来党史界无人知晓,这个提纲都引用了,为我们今天研究党在大革命时期的历史提供了十分重要的线索。

瞿秋白还采用双线叙述党史的方法,既注意了党的会议与革命活动之间的相互关系,又注意了活动与活动、会议与会议之间的各自相互衔接。在划分党史阶段中,他还注意了各个时期革命活动与党的会议的一致性。党史提纲的前三讲阐述了中共党史的意义、党产生前的革命组织以及产生的时代特点等。从第四讲开始到第十二讲正式论述了党的形成与发展,具体划分了党的历史阶段。而且在每一讲中,都是按先讲党领导的工人运动和农民运动的发展情况,后讲党开展民族民主革命活动的情况,而且贯穿了党的路线、方针、政策的制订及其演变,格式安排很有规律性。瞿秋白在革命斗争时期特殊的环境下开展的党史研究和方法总结,为后世研究党的历史和建立党史学奠定了良好的基础,作出了不可磨灭的贡献。

责任编辑 / 汪 洋