故园忧思:喜看稻菽千重浪

2021-01-04汪建新

汪建新

《毛泽东年谱:一九四九—一九七六》(第四卷)记载:

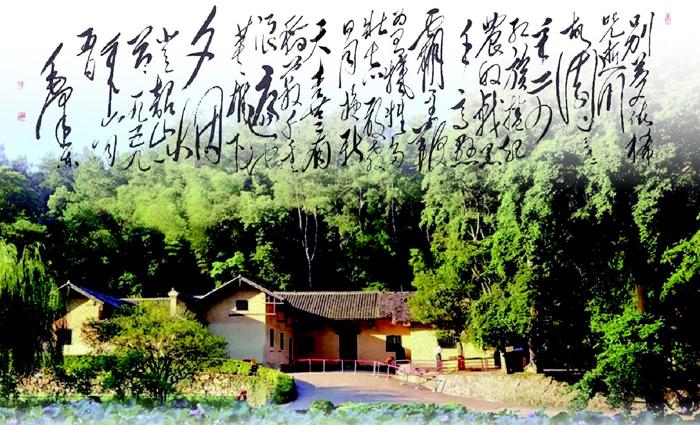

6月下旬 作《七律·到韶山》:“别梦依稀咒逝川,故园三十二年前。红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕煙。”在这首诗的前面,毛泽东写有小引:“一九五九年六月二十五日到韶山离别这个地方已有三十二周年了。”

这首诗最早发表于1963年12月人民文学出版社出版的《毛主席诗词》。

生于斯,长于斯,热爱于斯。毛泽东的人生波澜壮阔,足迹遍及神州大地,但他始终满怀对韶山父老乡亲的深情眷恋,对韶山青山绿水的不尽依恋,始终带有故乡文化的深深烙印。《七律·到韶山》看似并不费解,但因为对毛泽东家乡情结未作深刻体悟,对毛泽东重返韶山的心路历程没有全面了解,人们也不免对这首诗出现误读。这也正是笔者重新解读《七律·到韶山》的用意所在。

题解:“到韶山”有何深意

韶山是钟灵毓秀之地,《尚书·益稷》中有“箫韶九成,凤凰来仪”之语。据同治刊《湘乡县志》载:“韶山因虞舜南巡而得名。”相传舜帝南巡到湘江流域。在一座山上,他让人演奏“韶乐”,竟引来凤凰起舞,后人就把这座山叫作韶山。韶乐是孔夫子与颜渊谈论治国方略津津乐道的乐曲。《论语·述而》中记载:“子在齐闻《韶》,三月不知肉味,曰:‘不图为乐之至于斯也。’”

1893年12月26日,毛泽东诞生于湖南省湘潭县韶山冲。1902年春,毛泽东入南岸下屋场私塾读书。此后,又先后就读于关公桥、桥头湾、钟家湾、井湾里、乌龟颈、东茅塘等私塾。毛泽东的家境还算殷实,但山村的偏僻闭塞和天生的不羁个性,促使他想要离开韶山。1910年秋,毛泽东考入湘乡县立东山高等小学堂,从此他走向外面的世界。

1910年,他走出韶山时曾给父亲留言:“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”他为了人民的解放事业,发动秋收起义,引兵井冈,走工农武装割据道路,南征北战,离家乡越来越远。东汉文学家王粲《登楼赋》云:“人情同于怀土兮,岂穷达而异心。”新中国成立,意味着中国革命已经成功,他可以回故乡面见父老乡亲了。而随着岁月的流逝和年龄的增长,毛泽东对韶山的思念日益浓郁。

他通过邀请家乡人到北京做客或写信等方式,关心着韶山的变化,惦记着乡亲们的生活。1952年春节,他邀请表兄王季范到北京做客。此后,陆续被邀请或主动到北京的家乡人还有:韶山冲的毛家人,如族兄毛宇居、堂弟毛泽连;唐家坨的文家人,如表兄弟文涧泉、文运昌等。1954年仲夏,第一次全国供销社工作会议期间,韶山人邹祖培、庞柱中和毛继生联名给毛泽东写信求见。会后,毛泽东把他们接到北戴河的住处。三个人激动地对毛泽东说:“主席已有二十六七年没有回去了,家乡人民都念着您老人家,希望您回去看看呢!”毛泽东也深情地说:“难为家乡人的好意啊!请你们捎个信给乡亲们,过几年我一定回去看望他们的。”

毛泽东思乡心切,但又抽不出时间,只好先派毛岸英回乡探亲。1950年5月,毛岸英按照父亲的叮嘱回到故乡。谁知,他这次回韶山是第一次也是最后一次。1950年11月25日,毛岸英在抗美援朝战场英勇牺牲,时年28岁,英年早逝的毛岸英从此长眠在异国他乡。

1959年6月24日,毛泽东从武汉来到长沙,提出要回韶山看一看。6月25日,毛泽东从湘潭向韶山行进。经过一路颠簸,毛泽东一行于下午5时44分抵达韶山,下榻在招待所松山一号楼。关于这次回韶山的过程和细节,中共湖南省委党史研究室编著的《毛泽东五十次回湖南》;张菂、张德兵编著的《毛泽东五回韶山》;王华、车广永编著的《1959毛泽东回韶山》等进行了详细记叙。

毛泽东终于回到了魂牵梦绕的韶山。这是一个志存高远的游子的故乡之行,一个学有所成的学子的故乡之行,一个救国救民的革命家的故乡之行,一个成就千秋伟业的领袖的故乡之行,一个激情澎湃的伟大诗人的故乡之行。这首《七律·到韶山》正好倾诉了伟人的丰富情感。

据《史记·项羽本纪》记载,项羽灭秦后,有人进言,关中地势险要、物产富庶,劝西楚霸王虎居中原,独霸天下。项羽却说:“富贵不归故乡,如衣绣夜行,谁知之者!”项羽心里念念不忘衣锦还乡,在江东父老面前显露炫耀。这一去,却给了刘邦喘息之机,结果失掉了锦绣江山,最终乌江自刎。公元前195年,刘邦平叛回程途中,大军路过家乡沛县,遂下令召集父老子弟,置酒高会。酒酣兴起,吟成《大风歌》:“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方!”表露出张狂和得意。唐天宝三年(公元744年),86岁高龄贺知章辞官归乡时,赋诗一首《回乡偶书》“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来。”

耐人寻味的是,毛泽东写的诗以《到韶山》为题,而不是《回韶山》《归韶山》或是《还韶山》。毛泽东回到家乡,没有项羽衣锦还乡的炫耀,没有刘邦“威加海内兮归故乡”的张狂,也没有贺知章“儿童相见不相识”的慨叹。他回乡的心情急迫,韶山在他的内心分量很重,但一个“到”字又显得轻描淡写,给人以低调朴实之感。他不想让人觉得他回韶山是值得大书特书的事,不过只是他巡视祖国大江南北所“到”的一个点。一个“到”字看似平淡,却充分体现出一个心系天下、情满大地的大国领袖独特情怀。

句解:别梦依稀咒逝川

《七律·到韶山》从写成到公开发表,作者多次征求意见并作修改。1959年7月7日,毛泽东将这首诗和《七律·登庐山》一并抄送给胡乔木,请“予斟酌,提意见,书面交我,以便修正”。同年9月7日,他致信胡乔木:“诗两首,请你送给郭沫若一阅,看有什么毛病没有?加以笔削,是为至要。”郭沫若反馈意见后,9月13日,毛泽东又致信胡乔木:“沫若同志两信都读,给了我启发。两诗又改了一点字句,请再送陈沫若一观,请他再予审改,以其意见告我为盼!”

这首诗现存作者两件手迹。有一件文字与发表的定稿完全相同。另一件同发表的定稿有三处略有不同:首句为“别梦依稀哭逝川”,三句为“红旗飘起农奴戟”,末句为“人物峥嵘变昔年”。

序文“一九五九年六月二十五日到韶山,离别这个地方已有三十二周年了”,蕴涵着诗人对故乡深厚的情感。在历史长河中,32年不过是“弹指一挥间”。32年间,中国人民经历了无数艰难困苦,进行了波澜壮阔的不懈斗争,见证了许多翻天覆地的沧桑巨变,是值得缅怀和总结的。

首联“别梦依稀咒逝川,故园三十二年前”,“别梦依稀”抒写了诗人对故乡的深深眷恋。李商隐《春雨》有“残宵犹得梦依稀”,张泌《寄人》有“别梦依依到谢家”,鲁迅《无题》有“梦里依稀慈母泪”,都带有难以割舍的感情色彩。“逝川”典出《论语》:“子在川上,曰:‘逝者如斯夫!不舍昼夜。’”孔子把世事变化比喻作河水一样不停地流逝,后人将其与岁月流逝等同起来。一个“咒”字,不仅仅表达出对时光飞逝的慨叹,更强烈地抒发了对旧中国黑暗统治的无比憎恨。

颔联“红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭”,形象生动地描绘了在中国共产党领导下轰轰烈烈的农民革命运动图景,也无情地揭露了以蒋介石为首的国民党反动派对革命力量进行的疯狂镇压。“红旗”与“黑手”的对立,“农奴戟”与“霸主鞭”的抗争,是光明与黑暗、革命与反革命、解放与压迫的斗争,是不可调和的阶级矛盾。这是整个中国革命斗争的缩影。“黑手”一词,有人认为它指“农民”。诚然,毛泽东在《湖南农民运动考察报告》中说:“他们(指农民——引者注)举起他们那粗黑的手,加在绅士们头上了。”在《在延安文艺座谈会上的讲话》中,毛泽东说:“最干净的还是工人农民,尽管他们手是黑的”。但此处,如此解读显然不对,“黑手”应理解为黑心肠的国民党反动派。1959年9月13日在致胡乔木的信中,他解释《七律·到韶山》:“‘霸主’指蒋介石。这一联写那个时期的阶级斗争。通首写三十二年的历史。”

颈联“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”,是对韶山、湖南乃至全国各族人民英勇斗争而为国捐躯的革命烈士的赞颂。中国革命的目的是要彻底推翻压在中国人民头上的“三座大山”,这是改天换地、扭转乾坤的伟业,而要奋斗就会有牺牲。仅韶山地区,就有144位革命烈士,其中当然也包括毛泽东的6位亲人:杨开慧、毛泽民、毛泽覃、毛泽建、毛岸英、毛楚雄,还包括第一届中共韶山特别支部的5位党员:毛福轩、庞叔侃、李耿侯、毛新梅、钟志申。回归故里时,毛泽东想到的不是功成名就,不是光宗耀祖,而是深情缅怀为革命抛头颅、洒热血的无数先烈。

尾联“喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟”,描绘了一派丰收景象,辛勤劳作的农民在炊烟袅袅中收工回家。“喜”字与开头“咒”字形成强烈对比。无数革命先烈前仆后继不断追求的不就是“换了人间”的美好生活吗?不就是希望人民群众能够在祥和、充实、幸福的氛围中劳动和生活吗?不就是期盼推翻吃人的旧制度,建立社会主义的新家园吗?

特别值得注意的是,作者把议论的内容写得形象逼真,既有感染力,又有说服力。颔联两句把在中国共产党领导下掀起的农民武装斗争与反动派地主武装镇压、屠杀革命群众写得对比强烈,隐约可见。颈联两句也属议论内容,但选用形象思维的词语来表达,突显革命者视死如归和革命到底的浩然正气,显得具体而感人,雄浑豪迈的诗句反映了诗人乐观的性格和宏大磅礴的胸襟气魄。这样的情怀,岂是古代那些帝王将相衣锦还乡的得意心态所能同日而语、相提并论的?

心解:喜看稻菽千重浪

1964年2月8日,郭沫若在《人民日报》发表的《“敢教日月换新天”——读毛主席新发表的诗词〈七律·到韶山〉》一文中写道:“一九五九年韶山已经成立了人民公社,六月是农忙时节,主席所见到的情景正是这农忙时节的公社情景。丰收在望了!满望的稻田和陇亩上所种植的豆类,含着新生的希望和新生的快乐,象海洋一样或象湾港一样,荡漾着千重万叠的绿色的波浪。而从这绿色的海洋中或湾港中,无数农业战线上的英雄们,满怀着劳动后的舒适,载着黄昏时分的烟雾,从工地里下来,走回公社或走向自己的家里。這是一幅多么壮美的新天地中的农村景象呵!”

《毛泽东诗词讲解》(中国青年出版社1990年版)中,臧克家写道:“当年革命的红花,结下了今天幸福的甜果。到处稻菽翻浪,遍地是劳动英雄,新的现实生活,看了叫人多么高兴呵。”安旗在《四川文学》1964年第6、7月号的解析文章中说:“毛主席1959年到韶山时,正是在全国人民大生产高潮中。‘稻菽’不仅指稻子和豆类,也可以兼指一切农作物,‘稻菽千重浪’,形容农业战线上一派新气象。‘遍地英雄’指劳动人民;‘下夕烟’,从暮色苍茫的田野中回来。伟大的领袖看见农业战线上一片新气象,看见劳动人民的英雄气概不减当年,看见改天换地的革命精神在社会主义建设中鼓舞着人民前进,因而感到十分高兴。”

以上对“喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟”的解释大同小异,都只是泛泛而论,凭着自己的主观想象,出于先入为主的推论,显然都不准确。而这种解读来自权威,似乎成了定论,不外乎是“歌颂‘大跃进’的大好形势”,导致人们长期以来对《七律·到韶山》的整体把握出现偏差。这其实严重偏离了毛泽东的本意。究其原因,是对毛泽东的这次韶山之行缺乏深入了解。

1959年6月25日,他在巡视大江南北的城乡之后,顺便回到韶山。他这次的行程大致是这样:25日下午回到韶山;26日上午到父母的墓前深深地鞠了三个躬,看旧居,看老邻居,看韶山学校,看毛氏宗祠;下午到韶山水库游泳,沿途视察生产情况;晚上宴请乡亲,饭后又同客人交谈生产生活情况,是夜写了这首诗;27日上午,几十里路外的许多老同学、老熟人和老人赶到韶山来看他,他又忙了一上午;27日下午1时即离开韶山到长沙,并在长沙接见了杨开慧的兄嫂以及李淑一。这就是《七律·到韶山》写作前后的具体背景,是在26日深夜和27日凌晨写定初稿的。

1959年,毛泽东的心情是亢奋的,也是忧虑的。他非常急迫地想要改变中国一穷二白的落后面貌,推动了“大跃进”的热潮。但是,他很担心“大跃进”会导致政策偏差。和到其他地方一样,毛泽东回韶山也想要深入进行调查研究,能够及时发现一些问题。他到韶山之前,就对负责安全工作的公安部部长罗瑞卿约法三章:一不要派干部去韶山,特别是不要派公安人员去;二要在行动上给予自由;三到了韶山要让他广泛接见群众。

在乡亲们面前,毛泽东满口的家乡话,态度和蔼,笑容可掬,平易近人。得知当年的一些老人都已经过世,毛泽东感慨万千。见到旧居墙上挂着的父母照片,他十分惋惜。见到弟弟毛泽民、毛泽覃的相片,他非常伤感。他见到旧居的小阁楼,想起1925年在上面成立韶山特别支部的情形,他和毛福轩发展毛新梅、庞叔侃、钟志申和李耿侯入党并成立韶山特别支部,后来5位党员都为革命而献身。这一切自然会勾起他对革命岁月的深情回忆。

他特别关心乡亲们的生产、生活状况。一开始,基层干部和乡亲们在他面前有些顾忌,涉及集体大食堂、农业经营形势等敏感话题时,说话总是吞吞吐吐,欲言又止。听不到真话,毛泽东心里多少有些不高兴。但是,他请乡亲们吃一餐饭,问题就暴露无遗了。

6月26日晚,毛泽东在松山一号楼的餐厅请客,摆了八张方桌。客人主要是四个方面的:一是韶山的老党员和大革命时期的革命群众;二是烈士家属和老贫农;三是文家亲戚;四是旧友和地方干部。见到这么多人齐聚一堂,毛泽东很兴奋。开席后,毛泽东逐桌去敬酒。但毛泽东端酒来到时,桌上的菜都吃光了,局面有些尴尬,毛泽东还是向诸位乡亲敬酒,并说:“不要急,慢点吃,后面还有几个菜!”饭后,大家提议要和毛泽东合影,他痛快地答应了。但是,照相的时候,他表情严肃,几乎一言不发,刚才乡亲们狼吞虎咽吃饭的场面和桌上残羹不剩的情景挥之不去,家乡父老“公社食堂填不饱肚皮”之类的埋怨依然在他耳边萦绕。

客人们走后,毛泽东带着沉思步入卧室。他劳累了一天,却没有一点睡意。他一会儿在房间踱步,一会儿躺下沉思,一會儿隔窗凝望,整晚他都没有上床入睡。两天来,他接见了群众3000多人,韶山在家的男女老少几乎都受到了毛泽东的接见,80%的人与毛泽东握了手,他的手几乎被握红了、握肿了。这些热闹的场面浮现在他眼前,几十年的往事一齐涌上心头……

解放十个年头了,可乡亲们的日子还过得十分艰难。早在1919年7月14日,毛泽东在《〈湘江评论〉创刊宣言》中指出:“世界上什么问题最大?吃饭问题最大。”民以食为天,如今几十年过去了,老乡们的吃饭问题还没有真正解决好。家乡是如此,其他地方又能好到哪里去?“喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟”,其实不是毛泽东实际看到的情景,韶山当时的经济形势并没有这么好,这是他热切期盼着能够看到的前景。一个是现实,一个是理想。现实很无奈,理想很美好。这其中体现着一位政治家心系民生的忧患意识,寄寓着一位人民领袖深深的为民情怀。

责任编辑 / 程芳池