红色记忆“打捞者”的采访经历

2021-01-04曹诚平

曹诚平

井冈山、瑞金、于都、三湾、南昌八一起义纪念馆、庐山会议会址、乡村老人的火炉边、革命先烈后代的书房里……20多年来,绿色赣鄱,红色摇篮,数万公里,危春勇用脚步从一百年的历史轨迹中发掘中国共产党的红色历史、赓续红色血脉、传承红色基因。

红色记忆的“打捞者”危春勇,是《信息日报》、大江网编委的高级编辑。此外,他还有着多个与党史相关的头衔:江西省中共党史学会理事、江西省新四军历史研究会理事、南昌八一精神研究会副会长……

“周恩来最后一次访大寨”

一摞摞发黄的史料摆在案头。翻开一张张纸,打开一扇扇门。一桩桩几近湮没在历史长河中的红色历史,在危春勇坚持不懈的打捞下,又清晰地呈现在我们面前。消弭了历史与当下的间隙,拉近了先辈与今人的距离。

具有浓烈的红色情怀和传承初心,凭着新闻人特有的敏锐性,危春勇常常能从许多不为人注意的只言片语中发现红色素材,再以扎实的采访和写作功底,挖掘出一段段尘封已久的故事。这些故事既有历史价值,又有现实意义,有的还填补了文史记录上的空白。

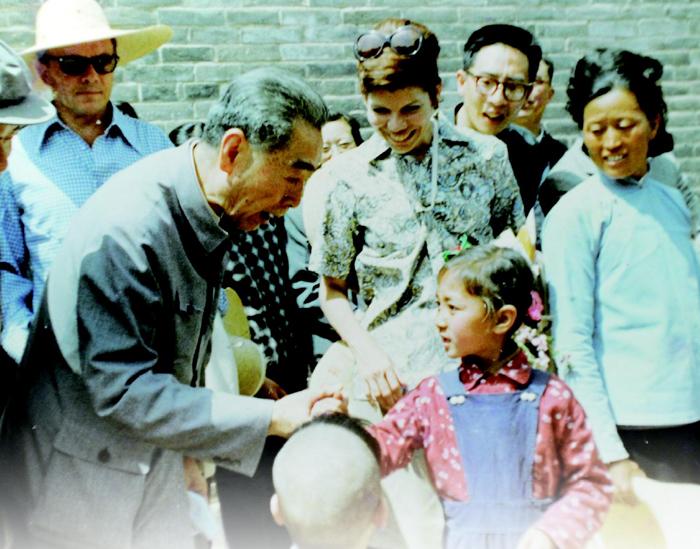

2013年春,危春勇在浏览一本老杂志时,一张周恩来总理在大寨的照片让他眼前一亮。照片虽然不大,画面上周总理正躬着身与一个小女孩亲切交谈的情景,却让他过目不忘。

照片的拍摄者是原新华社高级记者游云谷。从事新闻摄影半个多世纪的他,晚年专注于鄱阳湖候鸟珍禽的拍摄,从未向外界透露自己以前为领袖人物拍照的经历。这张周恩来总理在大寨的照片是在什么情况下拍摄的,背后有着怎样的故事?危春勇顿时有了强烈的好奇心。

春雨淅淅沥沥,但挡不住危春勇探寻红色故事的脚步。几经周折,他找到了游云谷家。此时,游云谷已经85岁高龄,重病缠身,言语表达也不顺畅。

危春勇几次上门,通过朗读杂志上有关周恩来总理的文章等方式,一点点、一滴滴引导游云谷回忆当年的拍照经过。终于,老人脑海深处近乎休眠的“镜头”被慢慢唤醒。记忆的闸门一打开,那些封存了40年的往事如清泉淙淙、如春蚕吐丝,源源不断,每一个有价值的细枝末节都被挖掘出来。

1973年4月23日上午,周恩来总理和夫人邓颖超等一行人,陪同墨西哥总统路易斯·埃切维里亚和夫人等贵宾访问山西省昔阳县大寨。游云谷作为新华社驻大寨的记者先行到达。总理和他热情握手之后,便关切地叮嘱游云谷:“等一会要上虎头山,那里沟坎多,拍照一定要注意安全,往后退时要当心后面的情况”,还特别交代他“镜头要多对准群众,多拍大寨人劳动和生产的形象”。参观途中,在走到一个搬山填沟造田工地时,游云谷正后退着拍照片,周总理看见后就对他挥手喊道:“后面危险,不能再退!”接着,总理的警卫员高振普还冲过来保护他。

提起这张总理和孩子开心互动的照片,游云谷回忆是参观完虎头山后回到村里拍的。周总理进村看望群众,嘘寒问暖,见到孩子分外亲热,总是笑呵呵地流露出长辈的慈爱。当走到村口,游云谷看到总理正低头俯身拉着一个女孩的手说话时,立即按下了快门,拍下了这幅珍贵的传神照片。游云谷记得,当时周总理还问这个女孩有多大,见过他这个爷爷没有呵,孩子天真地回答:“没见过周爷爷,只见过周总理!”惹得在场的人都哈哈大笑。

照片上的这个小女孩梳着一对小辫、身穿红色花衣和背带裤,看上去也就四五岁的样子。身为一国总理的周恩来俯下身,右手握着小女孩的手,并且很认真地与她交谈着。专注的目光和开怀的神情,让人感觉周恩来总理童心未泯,一点也不像是个身患重病的老人。大手拉着小手,像是两个好伙伴在说悄悄话,又像是在一块做着有趣的游戏,煞是开心快活,旁边的人也受到了感染。從照片上可以看到,身旁的墨西哥外宾,还有山西省革命委员会主任谢振华、大寨党支部副书记宋立英等人,无不被这一老一少的热乎劲儿所吸引,都停下脚步注视着这对忘年交的“天伦之乐”。

游云谷说,周总理这次重上虎头山很是尽兴,精神状态一直不错,一路上没要人搀扶和照顾。当时大家都不知道周恩来总理已身患癌症,就在前不久的3月份还做了较长时间的检查治疗。当陈永贵说要他坐车上山时,他一口谢绝了,表示“要用大寨精神参观大寨”。大寨接待站事先准备好的草帽,他也没戴。

快到中午用餐时分,周总理特意向陈永贵提出:“不要上山珍海味和大鱼大肉,否则我们就吃不上大寨饭了。”吃饭的时候,大家都坐在接待站餐厅里,也没有什么包厢。游云谷说,总理的餐桌和我们挨得比较近,不时听到周总理边吃边说:“还是大寨饭好吃、大寨饭香啊!”看到总理吃农家饭菜吃得那么香甜有味,大家都深为感动……

听着敬爱的周总理这些与人民群众血肉相连的感人情节,危春勇激动难眠,连夜写出了《周恩来最后一次访大寨指定吃农家饭》一稿,以讲故事的手法叙述周总理的公仆本色和民生情怀,读来令人心里一暖,眼窝一热。

正当全党深入开展党的群众路线教育实践活动,全面贯彻落实中央八项规定,反对“四风”的背景下,这篇讲述老一辈国家领导人清正廉洁、心系百姓的纪实作品,具有极强的现实意义,成为对领导干部进行“为民”“务实”“清廉”教育的生动教材,先后荣获2013年度江西省报纸副刊好作品一等奖、江西新闻奖二等奖。

就在这篇文章发表后不久,游云谷因脑梗死复发,再也讲不出他所亲历的往事了。正是因为危春勇的及时发掘,才保留了一段弥足珍贵的党史资料。

“邓小平1961年庐山之行”

夏日的庐山,青翠欲滴,毓秀钟灵。在参天古木掩映的庐山牯岭东谷大月山麓中四路11号,有一栋编号为“286”的美式别墅。1961年8月23日至9月16日,中央工作会议在庐山召开,时任中共中央总书记的邓小平就居住在此。

中共中央曾在庐山召开过三次会议,邓小平同志仅参加过其中的一次。他的庐山之行,给这座名山留下了什么精神财富呢?

2004年8月22日,是邓小平同志诞辰100周年。是年8月初,危春勇来到庐山,寻找到了邓小平在庐山期间的生活管理员杨基友,在他的引领之下走进了“286”别墅。

“当年小平同志就是在这里办公并起草、批阅和修改文件!”来到自己熟悉的地方,杨基友如数家珍。“每天上午九点起床后,我都看到他坐在桌前办公,用碳素铅笔写写划划,纸上写得密密麻麻的。”

谈起邓小平在庐山的生活,杨基友告诉危春勇说,非常简单,食材也就是平常的茄子、豆角、白菜、葫芦等,每一样菜都要加辣椒或四川花椒,连汤里都放。按照会议伙食标准,每人每天补助不超过四两肉,而邓小平女儿邓楠因为不是会务人员,不能享受,于是一家三口每天最好的伙食就是这八两肉了。白菜叶子发黄了,首长也不让我们扔掉,叮嘱用开水泡一泡,放一点盐和辣椒,就留作早餐佐稀饭,以至于厨师常抱怨快成了做斋饭的厨师了。

当邓小平夫妇离开庐山时,还特意找来杨基友,让他把洗衣服的钱和伙食费结算一下。杨基友忙说,不用算了。卓琳严肃地说:“不算可不行,一分钱都不能少!”最后,卓琳付了洗衣服钱,又向接待服务组按标准实缴了三个人的全部伙食费,才与服务人员一一握手道别……这些鲜为人知的细节,都被危春勇写进了《邓小平在庐山的日子》纪念文章中。文章发表后给人留下深刻印象,在2004年度江西省报纸副刊好作品评选中,该文获二等奖。

让红色史料丰富一些,再丰富一些;让红色人物形象鲜明一些,再鲜明一些。在发掘红色记忆时,危春勇总是不断追求完美。每次采访前,他都做足准备工作,时常通宵达旦拟写文案提纲,时常冥思苦想报道角度。以“宁走千里路,不失一字真”的“工匠精神”,不厌其烦地去查閱资料、考证真伪,核实每一个细节。

2014年夏,在邓小平诞辰110周年来临之际,危春勇拿出10年前写的文章回头看时,觉得仍有进一步发掘和拓展的空间。于是,他顶着烈日再上庐山,又一次沿着邓小平当年的足迹去追寻,重点挖掘第二次庐山会议的历史作用和邓小平为此次会议成功召开作出的重要贡献。

再次造访庐山,危春勇本想再去拜访一下杨基友,却意外得知老人已去世几年,这让他唏嘘不已。连续两天,危春勇在已挂上“邓小平同志旧居”牌匾的“286”别墅和庐山会议会址走访,并在庐山图书馆埋头翻阅查找有关资料,从中了解到,1961年9月5日上午,中共中央工作会议全体会议在邓小平主持下进行。他在讲话中强调,“越在困难的时候,越要从全局出发”,“要提倡我们党的实事求是的传统作风。要敢讲话,讲真话,脚踏实地做事情。在困难的时候,要勇敢地承担责任。力争国民经济调整三年初见效,七年大见效”。这篇讲话成为这次中央工作会议的总结。

第二次庐山会议通过的由邓小平主持修改定稿的《工业七十条》《高教六十条》《关于当前工业问题的指示》这三个纲领性文件,对于当时全党战胜自然灾害,迅速扭转严峻的经济形势和指导今后的工业、高教事业的发展,产生了重大影响,被看作是“我党在工业方面开始调整的重要转折和使建国后高教工作的经验得到初步规范化、条理化的标志”。明确规定企业内部的责任制,明确提出“技术人员和职员是工人阶级的一部分”,重申社会主义分配原则是按劳分配……危春勇感到,庐山中央工作会议通过的“三个纲领性”文件,蕴含着长久的生命力。邓小平同志当年远见卓识、高屋建瓴,其观点与后来他在改革开放中的思想一脉相承。

2014年庐山之行所发掘和掌握到的这些颇具分量的珍贵史料,都被危春勇补充到重新撰写的《邓小平1961年的庐山之行》一文中。文章内容更加丰富,可读性和史料性也进一步增强,在《党史博览》刊发后,2021年2月又被人民日报社主管的《思想理论动态参阅》转载,并在封面导读,可见此稿具有的史料价值。

“红军三进旸田村”

红色题材蕴含丰富的历史宝藏,特别是一些老革命、老前辈本身的经历就是一笔巨大的精神财富。资政育人,激励来者。然而,随着时间的推移,许多重要历史的亲历者和见证人,陆陆续续离开人世,即使健在的人也大都年事已高。因此,打捞红色记忆,其实就是一场与时间的赛跑。强烈的使命感,也愈加触发危春勇的紧迫感。

2021年5月,危春勇得知,在江西抚州市金溪县对桥镇旸田村有一位名叫陈菊花的老人,曾经与红军有过接触和交往,于是便利用双休日的空暇时间前往采访。令他惊喜的是,已经102岁的陈菊花老人思维清晰,对当年红军三进家乡、与当地百姓亲如一家、情同手足的情景记忆犹新。危春勇坐在老人身边,仔细倾听她讲述1933年年初,红一军团第三十一师和整编后的红十一军在方志敏、周建屏等人率领下,从赣东北革命根据地来到旸田村,带领群众打土豪、分田地的故事。

“红军对老百姓那是真好啊!他们看见老百姓没吃的,就把煮好的米饭让给老百姓吃,自己吃锅巴。老百姓哪见过这样的兵呀?红军对老百姓好,老百姓也就对红军好。红军要走时,老百姓自发组织抢织队,家家户户点灯芯熬通宵,男女老少齐上阵,为红军编制草席、草鞋和斗笠。”回忆起往事,陈菊花老人十分动容。

“军爱民,民拥军,光荣传统从战争年代延续至今!陈菊花老人一番朴素的话,其实说出了打江山、守江山,守的是人民的心这样一个大道理。”危春勇深有感触。

对于采访革命后代,危春勇更是想方设法抓住机会,只要听说有革命后代来江西、到南昌参加活动,他便要努力寻求采访机会。这些年来,危春勇先后对毛泽东、周恩来、朱德、邓小平、李先念、胡耀邦、陈毅、陈赓等多位开国元勋的后代和亲属或身边工作人员进行过专访,得到他们的高度认可和充分肯定,与不少人还成了朋友。

新闻的视角,史学的价值。危春勇的不少文章发表后,被人民网、新华网、中国共产党新闻网、学习强国等知名网站竞相转载。谈起自己20多年如一日坚持打捞红色记忆的力量源泉,危春勇说:“生活的激情,使你更加热爱生命,事业上的激情,则使你更加专注于工作而做出一番作为。”“我所做的工作,如果能为中国共产党波澜壮阔的百年历史画面补遗于万一,为下一代提供一些生动直观鲜活的红色教材,就是我最大的欣慰了!”

“做了一个共产党员应该做的事,无愧于共产党员这个光荣称号,也不负于新闻采编这一崇高、神圣而又庄严的职业。是真正为党和人民所信赖、所需要的新闻工作者!”罗援将军在危春勇的红色题材纪实作品集《燃烧的情》序言中这样写道。

责任编辑 / 程芳池