三江平原草甸土不同种稻年限土壤理化性质演变特征

2021-01-04王秋菊宫秀杰李婧阳

王秋菊,宫秀杰,曹 旭,焦 峰,刘 鑫,李婧阳,刘 峰

(1.黑龙江省农业科学院土壤肥料与资源环境研究所,黑龙江 哈尔滨 150086;2.黑龙江省土壤环境与植物营养重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150086;3.黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所,黑龙江 哈尔滨 150086;4.黑龙江省科学院微生物研究所,黑龙江 哈尔滨 150001;5.黑龙江八一农垦大学,黑龙江 大庆 163319)

草甸土分布范围广,全国总面积约为2 507 万hm2[1]。黑龙江省草甸土是全国分布面积最大的省份,三江平原地区是草甸土主要分布区域,草甸土总面积为213.80 万hm2[2],草甸土是三江平原地区的主要耕地土壤。由于草甸土所处位置地势低平、地下水位较高,土壤质地黏重,在作物生育期间降雨过多易发生涝害现象,所以草甸土发展水田是趋利避害的有效措施。20 世纪90 年代后,三江平原大面积实施“旱改水”,草甸土水田面积得到扩大[3-4];草甸土种稻后,根据其地下水位高和自然降雨多的特点,可以充分利用水资源,降低自然灾害的发生。

三江平原地区草甸土种植水稻时间短,一般50 ~60 年,最长不超过100 年[5]。旱田改为水田后,随种稻时间的延长,土壤物理、化学、肥力等反映土壤质量特性的变化趋势,以及向水稻土演变的过程和速度仍是未知。迟美静等[6]对东北黑土开垦种稻后的土壤养分变化进行研究,得出与未开垦土壤相比,随种稻年限延长,土壤有机质、全氮、全钾呈下降趋势,pH 值呈上升趋势;刘鑫[7]研究认为水稻土壤随开垦年限增加,有机质上升;李建军等[8]对长江中下游地区的水稻土研究发现,土壤有机质、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾含量随种稻年限增加。王欣欣等[9]对杭州湾南岸的水稻土进行研究,得出随种稻年限延长,土壤有机碳在粒级小的颗粒中所占比例增大,被封存的有机碳比例也同时增加。武红亮等[10]对全国各省水稻土监测点进行养分监测,结果得出,与初期相比,长期种稻土壤有机质、全氮基本稳定,速效养分提高。张广才等[11]以辽宁棕壤、草甸土为研究对象,得出土壤表层还原物质总量随种稻时间延长而增加。

上述研究看出,不同地区、不同土壤上所得到的研究结果并不一致,只有以本地区的土壤为对象,明确演变特点、探索自然变化规律,才能对当地土壤管理提供可靠的指导意义。北方水田开垦年限短且大部分是由旱田改为水田,有关三江平原稻区旱改水后土壤理化特性动态变化特征及演变规律缺乏相关研究。因此,本文针对三江平原地区主要水田土壤草甸土,对其旱改水后不同种稻年限土壤理化性质进行调查研究,明确其理化性质随种稻年限延长的变化特征及存在的问题,为充分利用草甸土资源、合理培肥、耕作管理提供依据,对实现作物优质、高产及环境协调发展具有重要作用。

1 材料与方法

1.1 供试土壤

供试土壤为潜育草甸土,该土壤黑土层深厚,有机质含量高。从草甸土剖面可以看出,土体结构发育不明显,0 ~20 cm 土层为黑色,20 ~50 cm土层为暗灰色,50 cm 土层向下为黄棕色,各层土壤质地均为黏土。

1.2 采样地点

土壤样品采集地点为三江平原地区曙光农场,曙光农场位于三江平原腹地,地势低平、海拔为50 ~60 m,属于温带湿润、半湿润大陆性季风气候,≥10℃年有效积温为2 200 ~2 500℃,降水量为500 ~600 mm。

1.3 采样方法

土壤样品采集时间为2015 年10 ~11 月,根据采样地点的实际情况确定采样位置,由于时间的局限性,采用时空互代法[12-13](空间置换时间)确定土壤种稻年限。分别采集种稻年限为 0、6、10、23、40 年的土壤样品,以旱作农田为本底对照(0年)。采样地块面积在1 000 m2以上,在每一块样地中选取3 个代表性的位置进行调查。旱田土壤为玉米茬,各水田土壤采样点距旱田采样点直线距离为1 km 以内。

现场采样方法:挖掘长、宽、高分别为1.2、1、1 m 土壤剖面,确定耕层、犁底层厚度,按照土壤耕层(TL)、犁底层(PL)和心土层(SL)3个不同层次采集原状土样品。耕层土壤纵向取样位置为距地表 5 ~10 cm,犁底层取样位置为耕层下的全部犁底层,心土层取样位置在犁底层以下15 ~20 cm;横向取样位置为水稻行间土壤。物理指标测定样品取样方法用容积为100 cm3环刀取原状土、削平密封后带回实验室;化学指标测定样品采用多点取样方法,多点样品采用四分法混合后留取 1.5 kg 土样装袋,除去植物残体、侵入体和铁锰结核等新生体,带回实验室阴凉处风干后过2、0.25 mm 筛,待测化学指标。

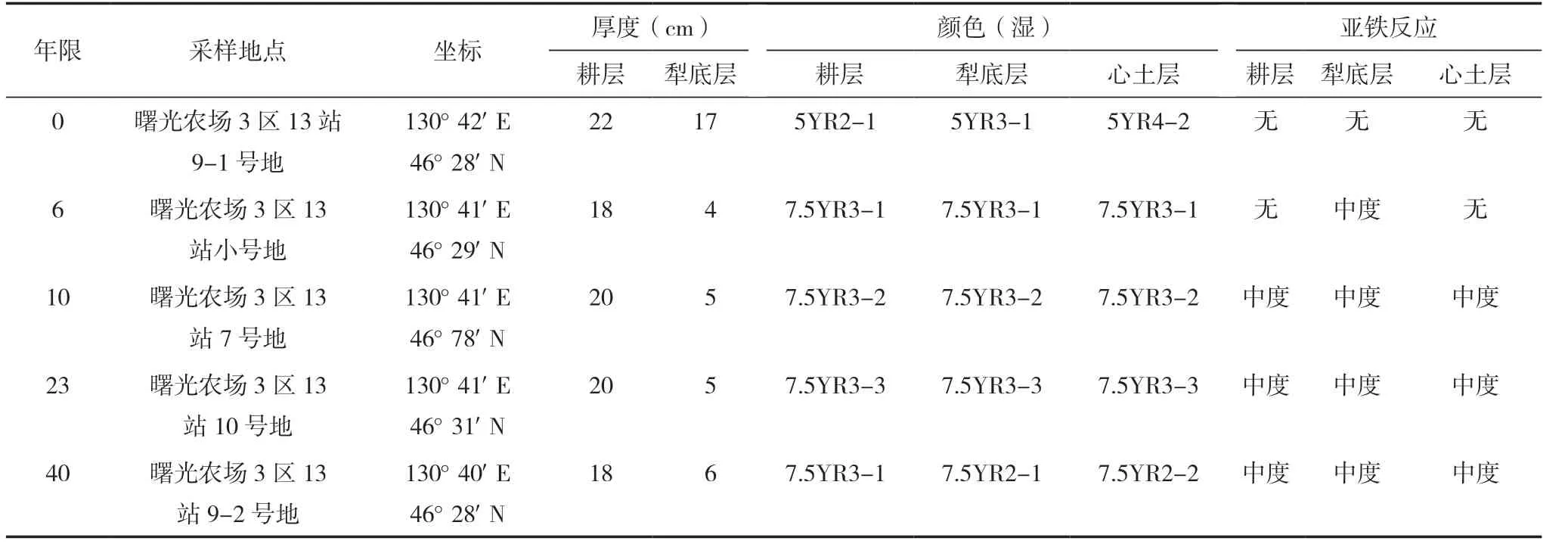

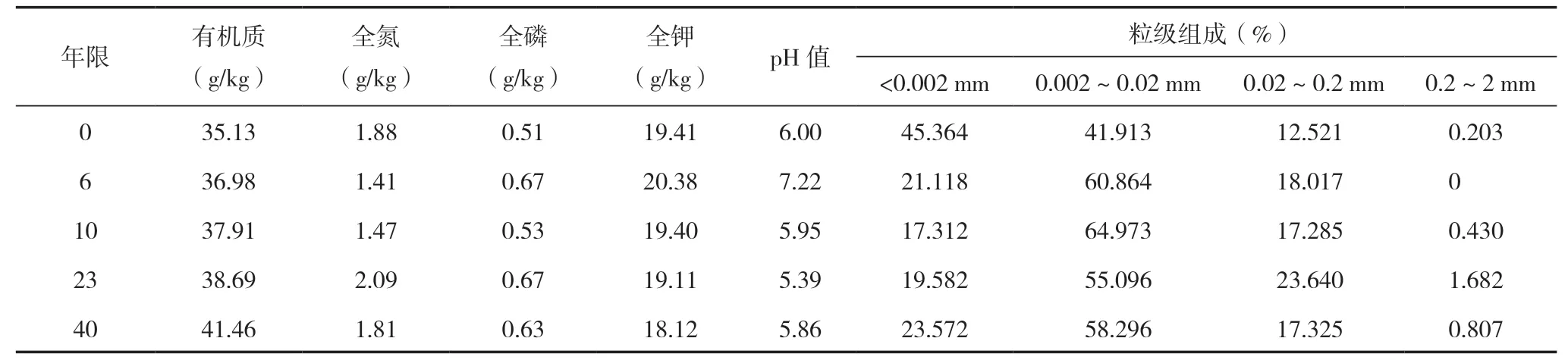

土壤样品采集位置地理坐标及土壤外观特征情况见表1,供试土壤基本理化性质见表2。从各样点的土壤剖面看,采集的土壤颜色属于YR 色系,颜色在5YR ~7YR 之间,耕层和犁底层颜色较暗,心土层颜色较亮;从亚铁反应来看,种稻时间长的土壤有中度还原反应。

表1 供试土壤剖面状况

表2 供试土壤基本理化性质

1.4 测定项目与方法

土壤剖面记录:土壤剖面挖掘完成后,直接进行剖面描述及记录。首先确定土壤类型,然后记录经纬度、海拔高度、黑土层厚度、剖面层序、各土层厚度、土壤水分状况、土壤颜色、地形地貌等信息。

土壤化学性质测定:土壤有机碳采用重铬酸钾容量法测定,还原性物质总量采用容量法测定,Fe2+采用邻啡罗啉比色法,Mn2+采用醋酸铵浸提-高锰酸钾比色法测定[14]。

土壤物理性质测定:土壤粒级组成采用MS2000 激光粒度仪进行测定;容重采用烘干法测定[15];土壤三相采用DIK-三相仪测定;土壤水分特征曲线测定方法:0 ~150 cm(H2O)吸力段用DIK-3343 型土壤pF 测定仪(日本)测定,150 ~16 544 cm(H2O)吸力段用1500F1 型压力膜仪(美国)测定;土壤孔隙组成由土壤水分特征曲线计算取得,根据不同当量直径孔隙中体积含水量求差,计算得出。

其中,当量直径计算方法为:d=h/3

式中,d为土壤孔隙当量直径(mm);h为土壤水吸力(kPa)[16]。

1.5 数据处理

采用 DPS 7.0 软件、RETC 软件和 Excel 2003软件进行数据处理与分析。采用 DPS 数据处理软件进行数据的标准差和方差分析。利用 RETC 软件,在不同水吸力值下对水分数据进行输入,可获得土壤水分特征曲线模拟方程,进一步计算出土壤孔隙组成。利用 Excel 2003 数据处理软件作图,图表中数据为平均值±标准差。

2 结果与分析

2.1 不同种稻年限对土壤化学性质的影响

2.1.1 对土壤有机碳和还原物质的影响

从图1 看出,草甸土耕层土壤有机碳含量高于犁底层和心土层,心土层土壤有机碳含量与犁底层有机碳含量差异较小;耕层土壤有机碳含量随种稻年限增加呈逐渐增加趋势;犁底层土壤有机碳含量在种稻初期增加,之后随种稻年限增加又逐渐下降;心土层土壤有机碳含量随种稻年限增加表现增加趋势。

图1 不同种稻年限土壤有机碳变化

从图2 中看出,草甸土土壤中还原物质总量在各层土壤中均表现随种稻年限增加而呈增加趋势,在种稻40 年时土壤中还原物质总量达到最高值,耕层土壤中还原性物质总量明显低于犁底层。

图2 不同种稻年限土壤中还原物质总量变化

2.1.2 对土壤 Fe2+、Mn2+含量的影响

从图3 中看出,草甸土种稻初期各层土壤中Fe2+含量迅速增加,种稻6 年后,随种稻年限增加,耕层土壤中Fe2+含量表现逐渐下降趋势;犁底层土壤中Fe2+含量有先升高后下降的趋势;心土层土壤中Fe2+含量总体呈升高趋势,并在种稻10 年后超过耕层和心土层土壤中Fe2+含量;草甸土土壤中Fe2+含量随种稻年限增加有向下迁移现象,种稻10 年就可迁移到心土层,到40 年在心土层达到最大积累量。

图3 不同种稻年限土壤Fe2+含量变化

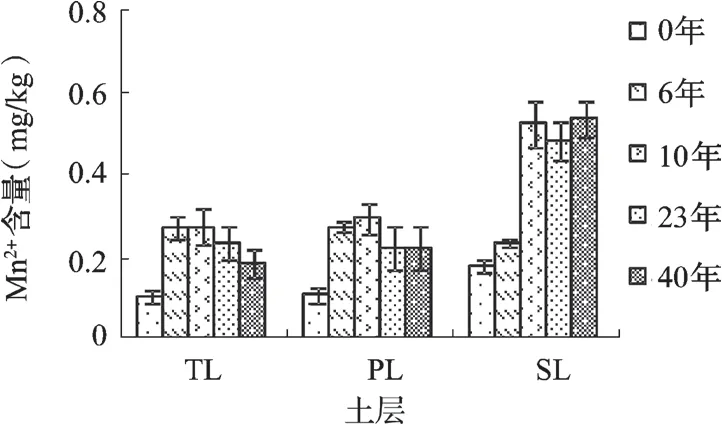

从图4 看出,草甸土种稻初期土壤中Mn2+含量迅速增加,种稻10 年后,耕层土壤中Mn2+含量呈下降趋势,犁底层土壤中Mn2+含量有先升高再下降的趋势,心土层土壤中Mn2+含量一直呈升高趋势,并在种稻10 年后明显超过耕层和心土层土壤中Mn2+含量,草甸土土壤中Mn2+含量变化趋势与Fe2+含量变化有相似趋势,随种稻年限增加有向下迁移现象,种稻10 年大量迁移到心土层,之后趋于平衡。

2.2 不同种稻年限对土壤物理性质的影响

2.2.1 对土壤三相组成的影响

从图5 看出,草甸土种稻10 年后,耕层土壤的固相比率增加明显,之后随种稻年限增加又有降低趋势,种稻40 年时土壤固相比率与种稻前相比仍表现增加趋势;犁底层土壤的固相比率在种稻初期降低,之后又逐渐增加,种稻多年后与种稻前无明显差异;心土层土壤固相比率种稻初期增加,之后随种稻年限增加有下降趋势,种稻初期土壤波动大,可能与旱田改水田有关,但随种稻年限增加,土壤固相比率有降低趋势。草甸土各层土壤固相比率没有明显的规律性变化,可能与草甸土土质粘重,地下水位高,土壤长期潜育淹水有关,也可能与取样位点有关,有待于进一步研究。

图4 不同种稻年限土壤Mn2+含量变化

图5 不同种稻年限土壤三相变化

2.2.2 对土壤颗粒组成的影响

从图6 看出,草甸土种稻后,耕层土壤中<0.002 mm 的颗粒含量随种稻年限增加降低,0.002 ~0.02 mm 颗粒含量和0.02 ~0.2 mm 颗粒含量随种稻年限增加整体呈增加趋势;犁底层土壤中<0.002 mm 颗粒含量和0.002 ~0.02 mm 颗粒含量种稻后有增加趋势,0.02 ~0.2 mm 颗粒含量总体降低;心土层土壤种稻40 年后,土壤中<0.002 mm 的颗粒含量明显增加,说明草甸土长期种稻后会发生机械淋溶现象,耕层土壤中<0.002 mm粘粒会逐渐向下淋溶,种稻40 年即可淋溶到心土层。

图6 不同种稻年限土壤颗粒粒级变化

2.2.3 对土壤孔隙组成的影响

从图7 看出,草甸土种稻后耕层和犁底层土壤孔隙总量和孔隙组成无规律性变化;心土层土壤总孔隙随种稻年限增加呈增加趋势,尤其是<0.000 2 mm 土壤孔隙比率增加明显,可能与土壤粘粒淋溶到此层有关,土壤粘粒增加,土壤颗粒之间和土壤内部孔隙增加,导致土壤小孔隙比率和总孔隙量增加。

图7 不同种稻年限土壤孔隙组成变化

3 讨论

水稻土的形成是在长期种稻为主的耕作制度下,土壤经常处于淹水还原、排水氧化、水耕粘闭状态,以及大量施用肥料等频繁的人为管理措施影响下形成的[17-18]。根据地下水位高度和土壤质地特征,各类土壤发育成的水稻土类型不同,按水文特征一般分为地表水型、地下水型、过渡水型、良水型4 种类型[5]。不同类型土壤在演变过程中,根据演变速度的快慢仍然保持着原土壤的一些特性。

三江平原地区草甸土地势低,地下水位较高,地下水位一般在1 ~2.5 m,介于地表水和地下水之间过渡类型的水文条件。草甸土种稻后受地表淹水影响,土壤长期处于还原状态,土壤氧化还原电位低,微生物分解速度慢,土壤有机碳得到积累,还原物质总量增加。另外,由于草甸土属于过渡水型土壤,在种稻后,土壤氧化还原交替作用明显,土壤中Fe2+、Mn2+迁移速度较快,在种稻10 年后就都迁移到心土层,与前人研究的水稻土有物质迁移现象一致[19-20],关于其聚集速度和聚积量还有待进一步研究。

草甸土随种稻年限延长,具有向水稻土演变的一些特征,如还原物质增加,粘粒机械淋溶现象,但也有一些变化特征不规律,可能有以下几个原因。一是由于三江平原地处寒冷地区,水田淹水时间一般4 个月左右,其余为冰冻时期,向水稻土发育速度慢,因此种稻多年仍保持着母质的特征;二是草甸土地势低,受地下水影响,土体长期处于还原状态,犁底层形成慢,水稻土典型剖面特征不明显。草甸土土壤固相比率和孔隙总量变化幅度大,并且不规律,这可能与取样误差有关,也可能与土壤本身特性质地黏重,土壤中大颗粒含量低有关[21]。

过去研究多集中于水稻土本身特点的研究,基于较长的时间尺度[22-24]。关于较短时间更替过程中,种稻后土壤一些性质的变化研究较少,本研究是对高寒地区、一年一熟制草甸土在种稻过程中土壤理化性质变化的初步调查,可能还存在一些难以解释和说明的地方,撰写本文也是希望有机会能和土壤界专家一起研究和探讨。了解不同类型水田土壤的理化性质的变化规律,了解演变特征,对水田土壤管理具有重要的参考作用。

4 结论

三江平原地区草甸土种稻后,土壤物理、化学性质发生变化,具备向水稻土发育的初期特征,但也受土壤本身特性影响。

(1)草甸土种稻后,随种稻年限增加耕层和心土层土壤有机碳总量呈增加趋势,犁底层呈下降趋势;土壤中还原物质总量在各层均表现增加趋势,耕层土壤中Fe2+和Mn2+含量在种稻初期增加,之后由耕层向犁底层和心土层迁移,种稻10 年后,心土层土壤中Fe2+和Mn2+含量超过犁底层。

(2)草甸土种稻后,随种稻年限增加,土壤固相比率和总孔隙变化幅度大,表现不规律,种稻40 年后,心土层土壤固相比率和总孔隙量增加,直径<0.000 2 mm 土壤孔隙增加明显;种稻10 年后,草甸土出现粘粒机械淋溶现象,到40 年心土层粘粒含量超过耕层和犁底层。