论洞庭湖区打倡巫舞与《九歌》的文化渊源*

2021-01-04

(湖南理工学院,湖南岳阳 414000)

北京师范大学教授王宁在2017年9月人民日报发文《展开舞蹈生态学》中指出:“民族民间舞蹈与人的生活休戚相关,是深入了解一个民族的重要突破口。”[1]同样,中国艺术研究院著名民族民间舞蹈研究学者巫允明在《中国原生态舞蹈文化》中指出:“民族民间舞蹈是人类有史以来最古老、最直白、最具感染力的舞蹈,是人类文化载体的先声与鼻祖,它始终贯穿于任何群体或民族历史的原生态人类肢体行为之中。”[2]具有浓厚浪漫主义色彩的《九歌》学界对其属于巫觋祀神之歌的文体属性,认为其真实地反映了楚国社会巫风盛行的实际状况,已显而易见。林河在其著作《〈九歌〉与沅湘民俗》(1986)中说道:“从《九歌》对楚国南郢民间舞蹈的描绘中,可以间接地看到两千年前沅湘之间民间巫舞的某些面貌;将《九歌》与沅湘民间巫舞进行比较研究,有助于探讨《九歌》这一不朽巨著中许多悬而未决的‘谜’,寻找沅湘民间舞蹈的‘根’”。

一、以民间传说为“引”探索两者的生发渊源

民间传说或称民间口头叙事文学。民间传说由地方风物、历史人物、历史事件等相关元素组成为在民间传颂的故事,民间传说往往也会作为人们认识历史的参考和佐证,是劳动人民智慧的结晶和本土民间文化的精华。[3]汨罗江一带至今流传着一个传说:“屈原来到汨罗,居住于汨罗江北岸南阳,后受邀至罗子国城受到罗氏贵族的热情款待,晚宴后用当地流行的请神祭祀歌舞(可能为打倡的雏形,当时具体的名称现已无从考证)招待屈原。屈原见其词原始质朴、粗俗鄙陋,在巫师的帮助下将其词曲整理改编并收编于《九歌》中。屈原殉国后,汨罗江的巫师们将他尊为神,从此,在打倡的剧目中就多了《请屈原神和造龙舟送瘟神》一目。”从此传说中我们得到了二个信息:其一,《九歌》的部分创作素材来源于洞庭湖民间祭祀歌舞——打倡;其二,洞庭湖区打倡巫舞的发展深受《九歌》的影响。民间传说尽管质朴纯真,充满着乡土气息,但这些极富韵味的方言土语却将沉寂的历史人物或事件描绘得灵光四射,使民众从传说的字里行间中深刻理解乡土文化和民族精神,引发出对历史的思考。

二、以文献记载为“据”论证两者生发渊源

东汉王逸《九歌序》认为:“《九歌》者,屈原之所作也。昔楚南郢之邑,沅、湘之间,其俗信鬼而好词。其词必作歌乐鼓舞以乐诸神。屈原放逐,窜伏其域,怀忧苦毒,愁思怫郁,出见俗人祭祀之礼,歌舞之乐,其词鄙陋,因作《九歌》之曲,上陈事神之敬,下以见之冤结,托之以讽谏……”[4]宋代朱熹在王逸的基础上更进一步阐释,他在《楚辞集注·九歌第二》中说道:“昔楚南郢之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祀,其祀必使巫觋作乐歌舞以娱神。蛮荆陋俗,词既鄙俚,而其阴阳人鬼之间,又或不能亵慢淫荒之杂,原既放逐,见而感之,故颇为更定其词,去其泰甚,而又因彼事神之心……”[5]据专家论证:“楚南郢之邑,沅湘之间”,今指洞庭湖区域。从该区域目前依存的宗教祭祀舞蹈来看,主要包括“打倡巫舞”“做道场”或一些带有图腾崇拜的歌舞,如“竹马舞”“彩龙船”“龙舞”“狮舞”“蚌舞”“青蛙舞”等,但从以上舞蹈的表演目的与程序内容来看,打倡巫舞原始祭祀舞蹈的特征最为显著与纯粹。如打倡表演仍以祭祀为主,在表演的整个过程中“法师”(该地对打倡人的称呼,与王逸所说的“巫觋”身份一致)借助神案、牛角、法刀、令牌、卦、香蜡、纸马、七星竹根等道具,以卜筮、巫词、咒语和歌舞的表现形式实现与神灵的沟通,以达到趋灾避祸的目的。由此可以初步判断王逸在《九歌序》中描述的祭祀舞蹈即为打倡巫舞。

三、以舞蹈表现形式为“照”剖析两者的相似之处

1.从艺术创作素材的来源对比两者相似之处

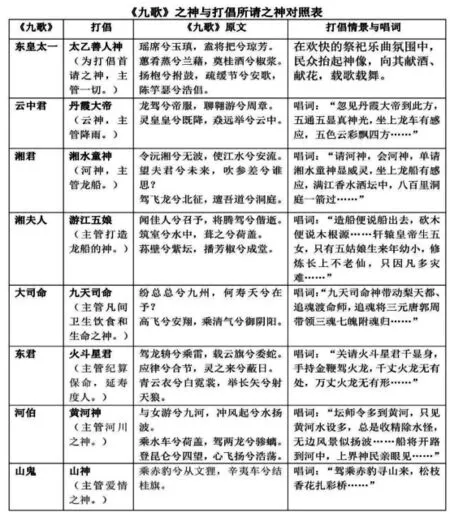

打倡巫舞的表演内容与《九歌》有着紧密联系。《九歌》是屈原根据汉族民间祭祀乐歌整理创作而成,其中塑造了“东皇太一”“云中君”“湘君”“湘夫人”“大司命”“少司命”“东君”“河伯”“山鬼”九位神的形象,这与汨罗江流域打倡所请的神灵极其相似。洞庭湖区打倡巫舞是人们基于各种诉求在民间信仰实践中所生发的请神、祈福消灾的祭祀活动,其所请之神主要来自地域“自然”“神祖”和“民族英雄”的图腾崇拜,概括有:天神:“太一善人神”“九天司命”“东斗南斗火斗星君”“西都北斗水都星君”,水神:“水府之神”“湘水童神”“水司精官”等,山神:“五岳之神”,人神:“刘三总管”“屈原神”“赵公元帅”“关圣帝君”等,其他诸神有:“灵官神”“土地神”等神祇,足见古楚之地好祀之风是何等浓烈。从《九歌》之神与打倡所请之神的对照表中(见下表)可以发现两者在神灵的命名上虽有出入,但通过打倡“请神科书”(来源于打倡非遗传承人孙浩)与《九歌》原文的比较,两者之间“情景塑造”的相似性是不言而喻。正如刘勰在《文心雕龙·体性》中说道:“夫情动而言形,理发而文现,盖沿隐以至显,因内而符外者也。”也是说作品形式是根据现实内容而产生的。在这里“打倡”好比屈原创作《九歌》的“素材”,通过屈原对当时打倡巫舞及其他民间祭祀乐舞的提炼与概况将其改编成格调高雅的诗歌,既敬天地、祭鬼神,也歌颂爱情、悼念国殇,是万民的祷告。同时,打倡在后来的发展和演变过程中也以《九歌》为样板,使其在表演程序和内容上不断完善。

2.从艺术的表现手法来分析两者相似之处

打倡巫舞与《九歌》的艺术表现手法极其相似。从表现形式来看“打倡”属于祭神歌舞剧,其每一篇章都夹杂着相应的故事情节,并通过歌舞、唱词、音乐、杂耍等表演手法进行塑造,其形式和内容与《九歌》的表现手法极其相似。[6]一套完整的打倡巫舞表演与《九歌》的篇目结构是一致的共分十一篇,有《请神》《启师》《立坛招兵》《接兵接将》《踩八卦摆龙门》《祭龙头穿黄河》《破阵门》《敕灵鸡》《团倡翻坛》《上战场》《完坛告正》,并且两者之间每个章节还存在着必然的联系,且相互对应。如打倡第十幕《上战场》中祭“国殇人神”的场景,几十位手持木棒和锣鼓的群众追随几位(4-8人)手拿旗帜的法师来回穿插于阵图(石灰画的符)中,伴随着喧嚣的锣鼓声和呐喊声中他们时而排列成行,时而相互对峙,以一种原始戏剧表现的形式呈现古代的战场,以此怀念和讴歌为保卫家园牺牲的英烈,这与《九歌·国殇》中“手持吴戈身披犀牛甲,车轮交错短兵相厮杀。苍天哀怨啊神灵怒发,将士阵亡尸横荒山下。勇夫出征一去不复返,荒原渺茫道路多遥远。”描绘的情境是十分相似的。打倡一般在晚上进行,表演场所多选择在寺庙和居民区内较大坪地,称为“坛场”。在坛场上主供桌用红布包裹置于西面,其上立主神牌位,中央用朱砂书“上界玉皇大帝合案祖先并关圣帝君列尊位”,供桌两侧各列一位神明,牌位前摆放香炉、白酒、猪肉、鸡肉、浓茶、筷子、水果等祭品,这与《九歌·东皇太一》中“蕙肴蒸兮兰藉,奠桂酒兮椒浆”,指用最好的祭品来敬事天神一致。打倡法师头扎红巾,身着红色衣裤,腰系红带,脚穿草鞋,左手持牛角号,每走数步弯腰吹号,右手持师刀,其刀柄用红布包裹,底部为直径六厘米左右的铁圈,铁圈中套四个直径约四厘米的圆铁片,随着法师的舞动发出悦耳的叮当声。其节奏舒缓恰当声调安详和鼓声、唱词、舞姿糅合在一起,使整个打倡沉浸在一种欢快、热烈的氛围中,以达到娱神祈愿的目的,这同《九歌·东皇太一》中“吉日兮辰良,穆将愉兮上皇。抚长剑兮玉珥,璆锵鸣兮琳琅。扬枹兮拊鼓,疏缓节兮安歌,陈竽瑟兮浩倡。灵偃蹇兮姣服,芳菲菲兮满堂。五音纷兮繁会,君欣欣兮乐康。”描述的情境一致。在整个打倡的过程中,唱词是必不可少的,打倡其唱词为上下句结构,唱法有独唱、对诵、和唱、轮诵等方式,唱腔一般口语化,时而加以颤音或滑音,模拟鬼神或动物声。这与《九歌》巫觋祀神之歌的表现文体属性接近的。

四、结语

打倡,是洞庭湖区民间特有的楚巫淫祀舞蹈。在长达数千年的民族迁徙、文化融合中,打倡巫舞的文化与艺术特征得到不断丰富与鲜明,至今仍活跃于洞庭湖区,已成为人们了解洞庭湖区民俗文化的“活化石”。新时代利用新理念、新方法,探究两者之间的相似之处,论证汨罗江流域打倡巫舞对《九歌》的传承,对坚定文化自信,寻找洞庭湖区民间舞蹈打倡巫舞文化的“根”,促进《九歌》和打倡巫舞在当代保护、传承与创新发展有着极其重要的意义。