3种方法对下肢静脉曲张的治疗效果及安全性分析

2021-01-01林军萍

林军萍

[摘要]目的:研究并分析下肢静脉曲张治疗中采用不同治疗方法的临床效果及安全性。方法:研究开展时间跨度范围确定为2018年10月~2020年4月,选定研究样本为此时间跨度范围内就诊治疗的72例下肢静脉曲张患者,以随机数字表模式为依据,将72例患者均分为甲组、乙组、丙组,n=24,甲组患者行传统结扎剥脱术,乙组患者行点式抽剥术,丙组患者行大隐静脉高位结扎联合经皮浅静脉连续环形缝扎术,对比3组各项指标。结果:对比3组术中出血量、手术时间、术后恢复时间,丙组更具优势(P<0.05)。对比3组术后VCSS评分、CIVIQ评分,丙组更具优势(P<0.05)。对比3组术后不良反应发生率,丙组更具优势(P<0.05)。结论:下肢静脉曲张治疗中大隐静脉高位结扎联合经皮浅静脉连续环形缝扎术安全有效,可在各级医疗机构中全面推广应用。

[关键词]下肢静脉曲张;治疗效果;安全性

[中图分类号]R543.6

[文献标识码]A

[文章编号]2096-5249(2021)23-0043-02

下肢静脉曲张属临床常见疾病,其主要病理特征为下肢静脉阻塞、静脉瓣功能异常、泵功能不全等导致下肢静脉血液无法有效完成回流,进而诱发皮肤组织微循环障碍、静脉压升高及浅静脉曲张[1-2]。下肢静脉曲张形态为圆柱状或囊状扩张,静脉主干及分支均可产生病变,其主要临床表现为血液淤堵、下肢静脉凸起并呈蚯蚓状走行,下肢肿胀及疼痛严重,并可诱发皮下硬结、萎缩、脱屑等症状,如长期未能得到有效治疗可诱发皮肤溃疡及湿疹,严重影响日常生活[3]。临床治疗下肢静脉曲张多采用高位结扎及剥脱等方案,此类治疗方案疗效显著,其主要缺陷为创伤面积极较大,且不良反应多发[4]。伴随医疗技术的发展进步,下肢静脉曲张的治疗方案日益丰富完善,点式抽剥术、大隐静脉高位结扎联合经皮浅静脉连续环形缝扎术等治疗方案得到临床广泛应用。本研究总结评估我院患者各项基线临床资料,研究并分析不同方法治疗下肢静脉曲张的应用效果。

1资料与方法

1.1一般资料研究开展时间跨度范围确定为2018年10月~2020年4月,选定研究样本为此时间跨度范围内就诊治疗的72例下肢静脉曲张患者,以随机数字表模式为依据,将72例患者均分为甲组、乙组、丙组,n=24。汇总统计3组患者基线临床资料,甲组男女性别比值设定为12:12,年龄跨度值36~62岁,平均数(49.75±2.06)岁。乙组男女性别比值设定为14:10,年龄跨度值38~61岁,平均数(49.83±2.15)岁。丙组男女性别比值设定为13:11,年龄跨度值37~62岁,平均数(49.83±2.09)岁,基线资料差异对本研究结论无影响(P>0.05)。纳入标准:经造影及彩超检查确诊为下肢静脉曲张,无下肢深静脉血栓,股静脉瓣功能正常,CEAP分级为3~6级,且同意参与本研究。排除标准:合并心血管疾病及精神类疾病,哺乳期或妊娠期女性及其他无法配合研究人员。

1.2方法(1)甲组患者行传统结扎剥脱术,麻醉方案为连续硬膜外麻醉,治疗期间需对大隐静脉实施高位结扎处理。医师将患者体位调整为平卧位,切口设置于腹股沟卵圆窝区域,长度约为2cm。规范化结扎大隐静脉根部不同分支,并于隐股静脉连接区域对大隐静脉实施高位结扎操作。完成上述操作后选取内踝区域离断结扎,利用静脉剥脱器剥脱大隐静脉主干,操作中需以内踝远心端为起始部位,并逐步过渡至近心端区域,以确保剥脱效果。同时,需对小腿静脉曲张实施分段剥脱。(2)乙组患者行点式抽剥术,选取患肢耻骨结节外侧下方区域2-5cm设置高位结扎切口,长度约为2cm。将患者皮下浅层筋膜组织切开,确定大隐静脉主干部位后,于卵圆窝区域实施分离。切断大隐静脉与分支结构,并对各个小分支进行结扎处理。以静脉切断区域为基础,使剥脱器逆行达到内踝上方区域,剥除大隐静脉主干分支,并在小腿部分设置切口,抽出病变静脉组织,完成操作后行加压包扎处理。(3)丙组患者行大隐静脉高位结扎联合经皮浅静脉连续环形缝扎术,术前妥善标记静脉曲张走行,麻醉方案为硬膜外麻醉,大隐静脉高位结扎方案同甲组。经皮浅静脉连续环形缝扎术操作中需以描记区域起始部位为基准,使用三角针及4-0可吸收线经由曲张静脉单侧边缘区域进针,达到深层血管部位后通过曲张静脉对侧边缘部位穿出,可吸收线末端于皮肤表面打结,并结扎纱布粒。利用该三角针携带可吸收线经单侧穿出针孔区域斜向足侧进针,穿过静脉浅面,由静脉对侧边缘区域穿出。完成操作后选择原有穿出孔区域完成进针,并经由静脉深面部位穿透静脉,于对侧緣区域出针。缝线拉紧后经由该针孔区域进针,穿过静脉浅面区域,由对侧缘部位出针。上述拉紧及缝合等操作逐步过渡至下肢静脉曲张远端部位,并利用纱布粒固定打结,完成操作后可见缝线外侧存在纱布粒,皮肤表面无缝线。如患者为小隐静脉曲张也可采用该方案治疗,如患者为静脉溃疡,需在溃疡边缘区域缝扎,以实现周边浅静脉的闭塞。

1.3评价标准统计3组术中出血量、手术时间、术后恢复时间。对比两组术前及术后1个月VCSS评分、CIVIQ评分。VCSS评分即静脉临床严重程度评分,共包括10项指标,分值范围为0~30分,得分为病情严重程度成正比。CIVIQ评分即慢性静脉功能不全问卷评分,共包括20项指标,分支范围为0~100分,得分超80分表明患者对生活质量满意。统计3组术后不良反应发生率。

1.4统计学方法采用SPSS23.0软件计算各类数据,本次研究中计量资料为(x±s),检验方法为t,计数资料为(%),检验方法为χ2,如P<0.05,则组间有差异。

2结果

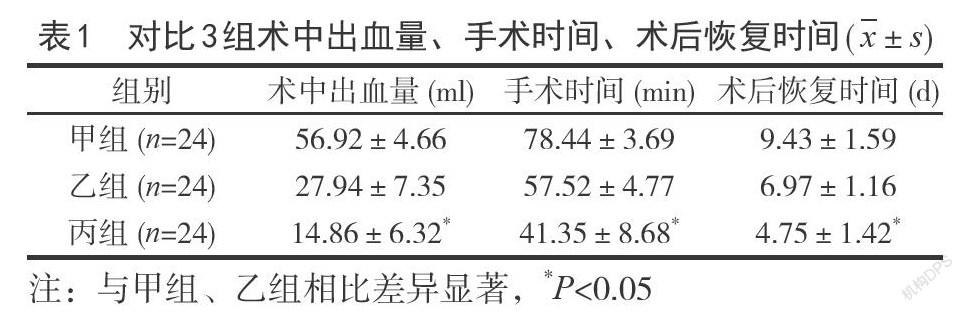

2.1统计3组术中出血量、手术时间、术后恢复时间对比3组术中出血量、手术时间、术后恢复时间,丙组更具优势(P<0.05)。

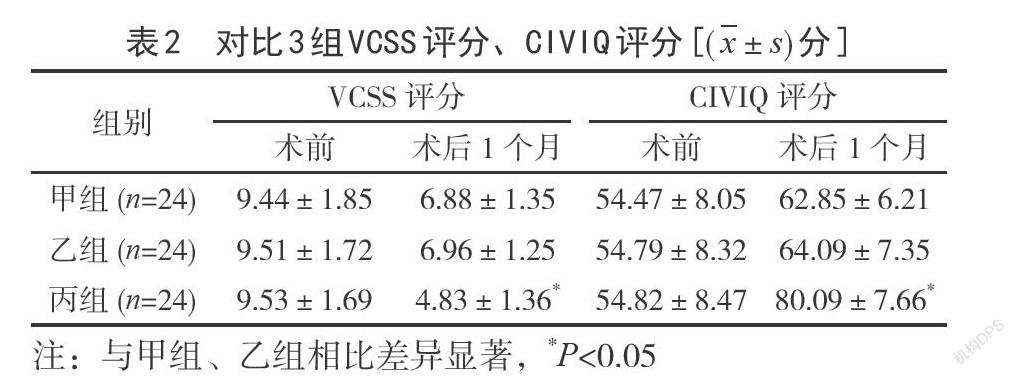

2.2对比3组VCSS评分、CIVIQ评分对比3组VCSS评分、CIVIQ评分,术前无显著差异(P>0.05),术后1个月丙组更具优势(P<0.05)。

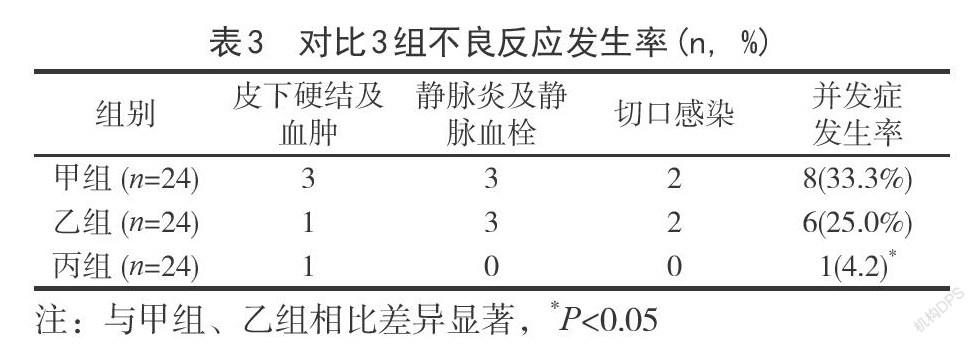

2.3对比3组不良反应发生率对比3组不良反应发生率,丙组更具优势(P<0.05)。

3讨论

下肢静脉曲张包括原发性与继发性等不同类型,原发性静脉曲张致病原因与静脉瓣膜功能不全相关,继发性静脉曲张多继发于下肢静脉血栓等疾病,患者静脉血液长期处于倒流状态,肢体负担较为严重,并可诱发静脉压升高,导致交通支静脉瓣与隐股静脉瓣损伤。下肢静脉曲张典型临床表现为下肢浅静脉突起,进而形成不同走行,也可导致患者下肢阵痛及皮肤组织溃疡,严重影响日常生活,需及时行针对性治疗[5]。

临床治疗下肢静脉曲张的关键为缓解临床症状,提高下肢美观度,并降低各类不良反应发生率。常规治疗方案为传统结扎剥脱术,通过大隐静脉高位结扎及主干剥脱等完成治疗,其主要缺陷为手术耗时较长,且不良反应多发,术后治疗区域美观度恢复效果不佳。现阶段,点式抽剥术、大隐静脉高位结扎联合经皮浅静脉连续环形缝扎术得到临床日益广泛的应用。点式抽剥术以高位结扎治疗方案为基础,在扩张静脉组织区域设置长度低于5mm切口,并抽出曲张静脉组织。该方案主要优势为操作简单,对设备无过高要求,但切口数量较多,手术耗时长,术后需通过美容缝合技术提高美观度。大隐静脉高位结扎联合经皮浅静脉连续环形缝扎术适用于小腿部广泛蜿蜒的静脉曲张治疗,缝扎血管期间无需设置皮肤切口,皮肤表面美观度良好。利用大隐静脉高位结扎联合经皮浅静脉连续环形缝扎术可重复治疗溃疡或静脉曲张复发,手术操作简单,无需切开皮肤,患者疼痛轻微,可显著提高溃疡愈合效果[6]。总结分析本研究相关数据内容,丙组患者术中出血量、手术时间、术后恢复时间均优于甲组、乙组,丙组患者VCSS评分、CIVIQ评分优于甲组、乙组,可认为大隐静脉高位结扎联合经皮浅静脉连续环形缝扎术治疗可改善手术相关指标,缩短恢复时间,提高预后效果。丙组患者并发症发生率低于甲组、乙组,可认为大隐静脉高位结扎联合经皮浅静脉连续环形缝扎术治疗安全性较高,能够降低各类并发症发生率。

由此分析可知,下肢静脉曲张治疗中大隐静脉高位结扎联合经皮浅静脉连续环形缝扎术安全有效,可在各级医疗机构中全面推广应用。同时,本研究仍存在一定不足,下肢静脉曲张治疗的具体方案仍需持续分析。

参考文献

[1]张煜杰.对比分析改良大隐静脉剥脱术、传统手术对单纯性下肢浅静脉曲张的临床治疗效果[J].中国保健营养,2020,30(2):335-335.

[2]朱恩全,陈坤前,李发旺,等.静脉腔内激光治疗术(EVLT)联合泡沫硬化剂治疗下肢静脉曲张的临床效果[J].糖尿病天地,2020,17(4):189-189.

[3]王建国,宫国军,孙露新.观察腔内激光闭合术与传统外科手术治疗下肢静脉曲张的疗效[J].中国现代药物应用,2020,14(5):76-77.

[4]骆广义,胡知齐,胡金龙.改良大隐静脉剥脱术与静脉腔内激光术治疗轻中度下肢静脉曲张的效果比较[J].安徽医学,2020,41(3):301-304.

[5]张荣,陆民,赵海光,等.腔内激光闭合术联合泡沫硬化劑治疗下肢静脉曲张术后复发的临床疗效观察[J].当代临床医刊,2020,33(2):107-109.

[6]苑超,高荣键,孙伟东,等.超声引导下腔内射频消融联合点式剥脱治疗下肢静脉曲张的临床效果观察[J].现代生物医学进展,2020,20(7):1272-1276.