探讨斜外侧入路腰椎间融合术治疗腰椎退行性疾病的手术要点及临床疗效

2021-01-01廖木贵

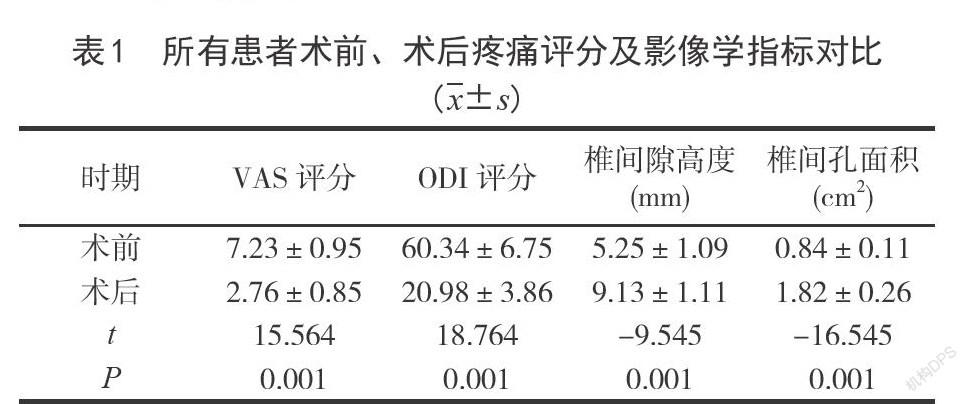

[摘要]目的:探讨斜外侧入路腰椎间融合术治疗腰椎退行性疾病的手术要点及临床疗效。方法:选择确定本次研究所选研究对象为腰椎退行性疾病患者,选择数量为50例,而本次研究所选时间范围是2019.1~2020.4。其中联合前路单侧椎体螺钉内固定者20例,联合后路经皮椎弓根螺钉固定者30例,未行钉棒系统固定者0例。术后展开临床观察,对比所有患者术前、术后的VAS评分、ODI评分、椎间隙高度及椎间孔面积之间的差异。结果:术后患者的VAS评分、ODI评分均显著低于术前;且术后椎间隙高度与椎间孔面积均显著高于术前,P<0.05,且术后并发症经临床治疗后均可在7d内得到缓解。结论:斜外侧入路腰椎间融合术治疗腰椎退行性疾病效果显著,能够有效降低手术损伤,椎間隙高度与椎间孔面积改善效果良好,值得推广。

[关键词]腰椎退行性疾病;斜外侧入路腰椎间融合术;椎间隙高度;椎间孔面积

[中图分类号]R687.3

[文献标识码]A

[文章编号]2096-5249(2021)23-0039-02

目前临床上治疗腰椎退行性疾病主要采用手术治疗方式,本次研究旨在探析斜外侧入路腰椎间融合术治疗腰椎退行性疾病的临床效果,详情如下。

1资料与方法

1.1一般资料选择确定本次研究所选研究对象为腰椎退行性疾病患者,选择数量为50例,而本次研究所选时间范围是2019.1~2020.4。其中联合前路单侧椎体螺钉内固定者20例,联合后路经皮椎弓根螺钉固定者30例,未行钉棒系统固定者0例。50例患者中,包括退行性椎间盘疾病22例、退变性腰椎滑脱16例、之间盘源性疼痛12例;男女病患比例为13:12,统计病患年龄范围分布,年龄最小值42,最大值83,年龄均值(56.06±2.38)岁,统计病患病程范围分布,时间最短的6个月,最长的8年,病程均值(28.64±3.96)年。50例患者均存在不同程度的反复性腰腿疼痛,且存在单侧下肢放射性疼痛者8例、双下肢放射性疼痛者13例、间歇性跛行者15例、下肢麻木者10例。针对所有患者开展影像学诊断,证实其存在腰椎退行性疾病症状;排除存在精神异常者、行为功能受限者及合并严重慢性肝、肾、肺等器官系统性病变者。本次研究均经患者及家属知情同意,且经我院伦理委员会批准。

1.2方法所有患者均接受基础治疗,行气管插管,执行全身麻醉,选择右侧卧位,术前需将患者床头抬高15°左右,于患者L2~L3棘突间隙行腰椎穿刺,置入腰部大池引流管,并开展脊髓X线造影,及时掌握其椎管狭窄情况。于患者左下腹部腋前线与目标椎间隙水平线交点打开切口,切口长度在4cm左右,执行钝性分离,经X线确定目标椎间隙,置入逐级扩张器,建立工作通道,随后切开纤维环,选择刮匙与椎间盘铰刀清楚髓核组织,并在水间隙内置入试模,置入填充有自体骨,确认之间融合器位置,行脊髓造影,确认椎管狭窄改善情况。单纯OLIF手术患者置入Cage后即逐层缝合腹壁肌肉与筋膜组织,详见图1。其中联合前路单钉棒固定患者沿手术椎间隙附近上下椎体置入椎体螺钉,并成功连接连接棒,联合行后路经皮椎弓根螺钉内固定者,选择俯卧位,于X线引导下置入双侧经皮椎弓根螺钉。

1.3观察指标观察所有患者术前、术后VAS评分、ODI评分,同时对比患者术前、术后的椎间隙高度、椎间孔面积。留意两组患者并发症发生率,并发症类型包括输尿管、血管或腹腔脏器损伤、感染。

1.4统计学方法应用SPSS19.0作为本次研究数据处理使用的统计学软件,以(x±s)描述计量资料,t检验;率(%)表示计数资料,χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1所有患者术前、术后疼痛评分及影像学指标对比研究对比可见,术后患者的VAS评分、ODI评分均显著低于术前;且术后椎间隙高度与椎间孔面积均显著高于术前,P<0.05,详见表1。

2.2术后不同时期并发症发生率对比术后3d内患者并发症发生率为26.00%,经临床治疗后均可在7d内得到缓解,术后7d后并发症发生率仅为6.00%,相较于术后3d内明显降低,P<0.05,有统计学意义,见表2。

3讨论

腰椎退行性疾病是一种十分常见的腰椎退化生理过程,随着年龄增长,人体出现腰椎退行性疾病的风险将逐渐提升[1];在临床上,腰椎退行性疾病包括腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄症、腰椎的退变性侧弯等类型[2]。其临床症状多见于疼痛、肌力改变或腰椎弯曲畸形等[3]。

临床上治疗腰椎退行性疾病的方式众多,因此在实际治疗过程中,需根据患者具体的情况及病因采取针对性的治疗方式[4]。临床研究发现,长期患有腰椎退行性病变者,还有极高的几率合并其他临床症状,继发排尿困难、性功能障碍、腰脊酸软等症状,男性患者还会引发前列腺增生和阳痿等并发症[5]。值得注意的是,患有腰椎退行性病变后最突出的症状就是腰椎间盘突出,腰部疼痛的情况也十分明显,虽然其疼痛不具持续性,通常在劳累和夜间较为严重[6]。本次研究发现,斜外侧入路腰椎椎间融合术是一种全新微创治疗方式,目前多见于后路经皮椎弓根螺钉固定与联合前路单侧椎体螺钉内固定两种方式,其能够在椎间隙中置入较大的椎间植入物,继而达到支撑前柱的目的,从而有效恢复生理前凸角度,保护腰大肌[7]。值得注意的是,OLIF术中患者可采取卧位,左侧、右侧均可,但右侧卧位临床应用更多,主要原因是腹主动脉及腰大肌之间的间隙在解剖结构上更大。术中通过C形臂X线机透视定位病变节段,找到并标记目标椎间盘中点的体表投影,通过一个切口分别朝2个目标节段的方向做2个腹壁肌层的通路,亦可仅通过同一腹壁肌层通路;进入腹膜后间隙,成功消除手术风险[8]。同时还能够降低后方肌肉和骨质破坏情况,避免神经牵拉风险,从而有效提高手术安全性。

综上所述,斜外侧入路腰椎间融合术治疗腰椎退行性疾病效果显著,能够有效降低手术损伤,椎间隙高度与椎间孔面积改善效果良好,值得进一步推广研究。

参考文献

[1]刘进平,冯海龙.斜外侧入路腰椎间融合术在腰椎退行性疾病中的应用[J].中华神经外科杂志,2019,32(9):918-922.

[2]李少伟.斜外侧入路椎体间融合术(OLIF)的临床研究[D].大连:大连医科大学,2018.

[3]唐冲,刘正,吴四军,等.斜外侧腰椎椎间融合术治疗腰椎退行性疾病疗效的meta分析[J].中华骨科杂志,2019,39(21):1320-1332.

[4]葛鑫,徐宏光,刘晨,等.腰椎退行性病单独腰椎斜外侧椎体间融合术的并发症[J].中国矫形外科杂志,2018,485(3):193-198.

[5]谢骏贤,赵帅,杨一帆,等.经前侧方腹膜后入路腰椎椎间融合术治疗腰椎退行性疾病的临床疗效[J].脊柱外科杂志,2017,6(31):17-19.

[6]王凯,菅凤增,孙澎,等.斜外侧腰椎椎间融合术对腰椎退行性疾病的间接减压效果[J].中华神经外科杂志,2018,34(7):704-708.

[7]李毅中.脊柱内镜辅助斜外侧椎间融合术治疗腰椎退变性疾病[J].中国矫形外科杂志2019,4(03):584-588.

[8]沈俊宏,王建,刘超.斜外侧腰椎间融合术治疗退变性腰椎疾病的并发症和早期临床结果[J].中国脊柱脊髓杂志,2018,36(5):114-115.

作者简介:廖木贵(1981.05-),男,汉族,本科学历,主治医师,研究方向:骨科临床。